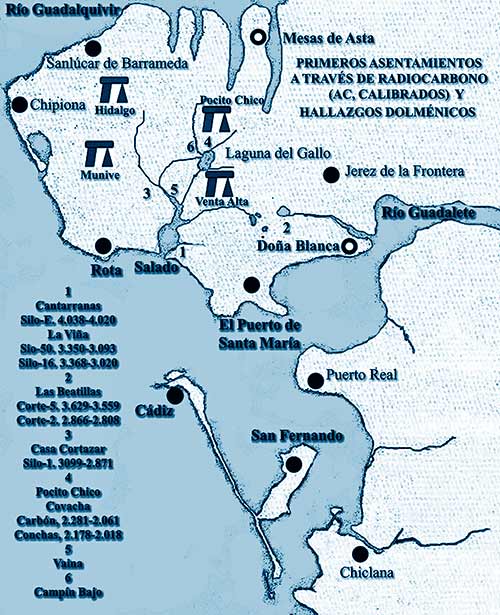

Según el conocimiento que se tiene al día de hoy, los primeros pobladores que se establecieron en tierras portuenses lo hicieron durante la I fase del Neolítico, hace unos 6.000 años (datado por Carbono 14), en un paraje inmediato al mar y próximo al arroyo Salado de Rota, en el pago de Cantarranas (carretera El Puerto-Rota).

El territorio de Isla Cartare con los asentamientos más antiguos del entorno del Salado de Rota, con dataciones por radiocarbono.

La presencia humana en nuestro término es muy anterior, constatada en las excavaciones que se realizaron a fines de los 70 y comienzos de los 80 en plena costa, en El Aculadero, donde se localizó –según las últimas revisiones del material- un taller lítico de pescadores y mariscadores del Paleolítico, activo hace unos 110.000 años; pero la primera comunidad que tuvo el fin expreso de arraigarse y crear una pequeña sociedad tribal con intereses comunes y compartidos, esa fue la que se asentó en Cantarranas, probablemente procedente de algún punto –al aire libre o en cuevas- de las sierras gaditanas.

CANTARRANAS Y LA VIÑA

El yacimiento de Cantarranas lo descubrimos –junto a nuestro amigo José Ignacio Delgado ‘Nani’ y en nombre del recién fundado Museo Municipal dirigido por Francisco Giles- en 1982, cuando se desmontaban –para la construcción y las fábricas de botellas- las grandes dunas eólicas de hasta 6 metros de altura que cubrían el paleosuelo de arcillas rojas y margas sobre las que se asentó la población neolítica.

Algunos de los silos y otras estructuras excavadas en Cantarranas. / Foto, Museo Municipal.

Por vía de urgencia, el Museo realizó una primera campaña de excavación en 1982-83, a la que siguieron otras en 1985 –dirigida por Diego Ruiz Mata- y 1986 –a cargo de José Ángel Ruiz Fernández.

En conjunto, en un espacio de unos 6.000 m2 se detectaron los fondos de algunas cabañas del poblado (circulares y ovales, que tendrían paredes de adobe y cubierta vegetal), un extenso taller lítico (3.000 m2) lindero al hábitat, donde facturaban las herramientas precisas para la actividad agrícola (María Valverde estudió cerca de 9.000 objetos, tallados en sílex, principalmente, y en cuarcita), y numerosos silos –12 se excavaron, todos con perfil acampanado- para el almacenamiento de los excedentes de cereales, que fue la base, junto a la actividad ganadera y los recursos pesqueros y marisqueros, de la subsistencia económica del poblado. Y también la de su continuidad y su desarrollo espacial.

Vasos del llamado ‘silo de Enrique’ de Cantarranas y elementos líticos de piedra pulimentada y sílex. / Foto, Museo Municipal.

A comienzos de la Edad del Cobre (o Calcolítico) –hace unos 5.000 años-, la población de Cantarranas creció para ocupar en toda su extensión (5.000 m2) un cerro (45 m) inmediato a la línea de costa y cerca de la desembocadura del Salado, La Viña, a un kilómetro del hábitat neolítico originario.

En 1984, al comenzarse a urbanizar el cerro –hoy Poblado Naval-, se realizó una primera excavación por la Delegación Provincial de Cultura dirigida por Lorenzo Perdigones y otras en 1986-1987 por nuestro amigo –arriba citado- Pepe Ruiz.

Los trabajos dieron por resultado la localización de unos 200 silos, cuyos materiales ofrecieron el mismo horizonte cultural de Cantarranas en su etapa final de la transición al Cobre Inicial, hacia los años 3000-2500 antes de nuestra era.

Silo de La Viña que contenían vasijas cerámicas. / Foto, Museo Municipal.

Pero no se ocupó La Viña para ser habitada –no se detectó ninguna huella de cabañas-, sino exclusivamente para almacenar los excedentes agrícolas. El hábitat, probablemente, se encontraría más al oeste, junto a la boca del Salado, por el espacio que ocuparía la aldea andalusí de Casarejos. Y también, en casos puntuales, varios silos fueron reutilizados para acoger enterramientos de inhumación individuales y colectivos, en los que se exhumó un rico material cerámico depositado como ofrenda.

Enterramiento de la Edad del Cobre de La Viña descubierta en la campaña de 1987. / Foto, José A. Ruiz Fernández.

Enterramientos que eran contemporáneos a los que se descubrieron, al otro margen del arroyo Salado, al construirse en los años 50 la Base Naval: la necrópolis de ‘cuevas artificiales’ que dio a conocer Berdichewsky; cronológicamente vinculados al hábitat localizado al interior del Salado en el yacimiento de Casa Cortázar, también en término roteño.

Así pues, según los estudios de los yacimientos referidos, a uno y otro lado del arroyo Salado existió un importante núcleo poblacional –inicialmente establecido en Cantarranas en pleno Neolítico- que perduró hasta su transición al Calcolítico, cuando durante algún momento impreciso de la primera mitad del tercer milenio a.C. el poblado de Cantarranas-La Viña fue abandonado. Acaso su espacio y su entorno, después de ser habitado y explotado agrícolamente durante más de un milenio, estaba bien amortizado y fue preciso ocupar nuevas tierras en un tiempo nuevo.

El yacimiento arqueológico de Cantarranas en 1982, cuando lo descubrieron José Ignacio Delgado y Juan José López. / Foto, Museo Municipal.

EN LA LAGUNA DEL GALLO

El Calcolítico se desarrollará en las tierras de nuestro término municipal en dos áreas: en la Sierra de San Cristóbal –al menos en los poblados de Las Beatillas y La Dehesa (éste, el origen del hábitat del Castillo de Doña Blanca), de los que escribiremos en otra entrega- y en el área de influencia del arroyo Salado de Rota y sus afluentes (ver nótula 2.231), de cuyo poblamiento haremos breve memoria a continuación.

Diez kilómetros tierras adentro del arroyo Salado –la columna fluvial que vertebra la campiña portuense- se encuentra la hoy desecada Laguna del Gallo y su marisma, que antes de que las tierras linderas invadieran, por la reciente acción del hombre, buena parte de su terreno, ocupaba una extensión de 120 a 150 hectáreas; espacio lacustre que se alimentaba, abriéndose camino entre las ‘tierras negras’ bajas, por el arroyo del Gallo, que también vertía sus aguas al Salado.

Cuando las lluvias son abundantes, aún se puede entrever las dimensiones de la laguna del Gallo, como en esta imagen tomada en 1996 desde Las Animas. / Foto, Juan José López Amador.

El entorno de la laguna está rodeado por cerros de albarizas con cota máxima de 90 metros, que si hoy son terrenos desnudos dedicados –desde hace dos mil años- a la roturación agraria intensiva, en la Prehistoria reciente su espacio lo ocupaba un bosque abierto de alcornoques, encinas, coscojas, sabinas, pinos piñoneros…, envueltos con arbustos de jarales, torviscos, brezos…

Según los resultados de nuestras prospecciones, desde su primera ocupación hacia mediados del III milenio a.C., el entorno de la laguna del Gallo mantuvo una población continuada –con algunas fluctuaciones espaciales- durante 2.300 años, hasta el fin del periodo turdetano, a fines del siglo II a.C., cuando Roma impuso otra organización espacial del territorio, explotándose las tierras de la campiña a gran escala desde villae rústicas (antecedentes de los actuales cortijos), desapareciendo los antiguos núcleos de población.

Vista de la cara suroeste de Campín desde la laguna del Gallo. / Foto, J.J.L.A.

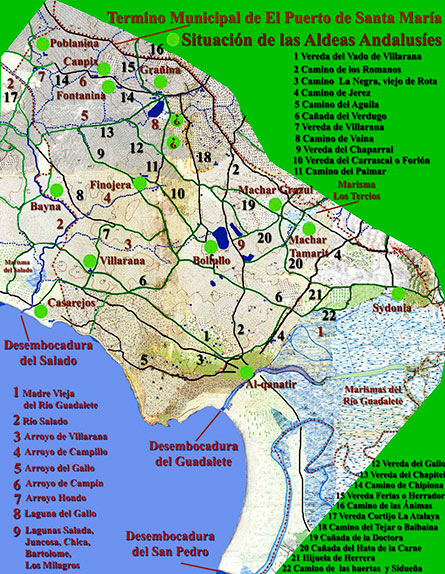

No sería hasta la época andalusí, entre los siglos X al XIII, cuando el entorno de la Laguna del Gallo volvió a poblarse con aldeas, en número de cinco: Campix, Grañina, Finojera, Poblanina y Fontanina. Con la conquista cristiana de la región mediado el siglo XIII, el modelo volverá a ser el romano, dividiéndose el espacio en latifundios en manos de una elite económica y social; distribución que se ha mantenido, en buena parte, hasta nuestros días.

EL CÍRCULO Y LOS ÍDOLOS DE CAMPÍN BAJO

Según indican los materiales culturales prospectados, fue al noroeste de la laguna del Gallo, a media ladera de un cerro, en las tierras de Campín Bajo, donde se estableció durante la Edad del Cobre una importante población –continuadora de la de Cantarranas-La Viña-, el núcleo que vertebró –también con la actividad agropecuaria como base de su desarrollo- el entorno de la laguna, donde se emplazaron otros asentamientos coetáneos de menor entidad y seguramente de él dependientes, arqueológicamente detectados en Venta Alta y, al mismo pie de la laguna, en Pocito Chico. Otro lo localizamos más al sur, en Vaina, junto al curso del Salado (ver primer plano adjunto). /En la imagen de la izquierda, detalle del vuelo aéreo de 1979 en las tierras de Campín Bajo, donde se aprecia la huella de una gran estructura circular con dos arroyos que la rodean.

Según indican los materiales culturales prospectados, fue al noroeste de la laguna del Gallo, a media ladera de un cerro, en las tierras de Campín Bajo, donde se estableció durante la Edad del Cobre una importante población –continuadora de la de Cantarranas-La Viña-, el núcleo que vertebró –también con la actividad agropecuaria como base de su desarrollo- el entorno de la laguna, donde se emplazaron otros asentamientos coetáneos de menor entidad y seguramente de él dependientes, arqueológicamente detectados en Venta Alta y, al mismo pie de la laguna, en Pocito Chico. Otro lo localizamos más al sur, en Vaina, junto al curso del Salado (ver primer plano adjunto). /En la imagen de la izquierda, detalle del vuelo aéreo de 1979 en las tierras de Campín Bajo, donde se aprecia la huella de una gran estructura circular con dos arroyos que la rodean.

En 1984, el geógrafo del Ayuntamiento José Luis Martín informó al Museo de la existencia de una extraña estructura soterrada en las tierras de Campín, según observó en algunas fotografías aéreas entonces tomadas. Ciertamente, según cotejamos con otros vuelos aéreos, bajo tierra parece existir un recinto circular de 120 metros de diámetro (algo mayor que la Plaza de Toros de El Puerto) con la apariencia de ser un poblado cercado o fortificado, que tiene una amplia abertura en el flanco sureste junto al que discurre el curso de dos arroyos –hoy desecados y derivados del arroyo de Campín- y percibiéndose al interior de la estructura anillos perimetrales menores, derrumbes y construcciones de incierto origen.

En 1984, el geógrafo del Ayuntamiento José Luis Martín informó al Museo de la existencia de una extraña estructura soterrada en las tierras de Campín, según observó en algunas fotografías aéreas entonces tomadas. Ciertamente, según cotejamos con otros vuelos aéreos, bajo tierra parece existir un recinto circular de 120 metros de diámetro (algo mayor que la Plaza de Toros de El Puerto) con la apariencia de ser un poblado cercado o fortificado, que tiene una amplia abertura en el flanco sureste junto al que discurre el curso de dos arroyos –hoy desecados y derivados del arroyo de Campín- y percibiéndose al interior de la estructura anillos perimetrales menores, derrumbes y construcciones de incierto origen.

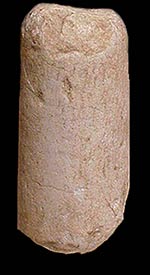

En este lugar localizamos un ídolo cilíndrico de mármol (20 cm de altura), que aunque presenta la superficie muy desgastada, conserva en la parte trasera el peinado en zigzag propio de estos símbolos religiosos de la Edad del Cobre que se han hallado en algunos asentamientos de Isla Cartare: en las marismas bajas del Guadalquivir –Lebrija, Trebujena y Sanlúcar- y en Torrecera (Jerez), en el curso medio del Guadalete. /En las imágenes superior e inferior, a la izquierda, Idolo cilindro y Estatua-menhir (‘la dama del Gallo) procedentes del entorno de Campín Bajo. / Fotos, J.J.L.A.

Y abajo de Campín, junto a la laguna del Gallo y al yacimiento de Pocito Chico, en 1999 descubrimos en superficie, extraída por el arado, una pieza cilíndrica (30 cm de grosor) de mármol, fracturada, con una figuración antropomorfa femenina –la dama del Gallo la llamamos-- al modo de un ídolo cilíndrico pero de gran tamaño, similar al de una ‘estatua-menhir’. Tiene un rostro estilizado conseguido por pulimento y la cabellera tallada a golpes. La pieza conserva 1 metro de altura, encontrándose rota a la altura de una hendidura que recorre su perímetro y parece dividirla en dos mitades, por lo que en su origen tendría al menos 2 m de altura. Cronológicamente, ambos ídolos podrían fecharse –grosso modo- a mediados del III milenio a.C., en los inicios de la ocupación de Campín Bajo durante la Edad del Cobre.

Y abajo de Campín, junto a la laguna del Gallo y al yacimiento de Pocito Chico, en 1999 descubrimos en superficie, extraída por el arado, una pieza cilíndrica (30 cm de grosor) de mármol, fracturada, con una figuración antropomorfa femenina –la dama del Gallo la llamamos-- al modo de un ídolo cilíndrico pero de gran tamaño, similar al de una ‘estatua-menhir’. Tiene un rostro estilizado conseguido por pulimento y la cabellera tallada a golpes. La pieza conserva 1 metro de altura, encontrándose rota a la altura de una hendidura que recorre su perímetro y parece dividirla en dos mitades, por lo que en su origen tendría al menos 2 m de altura. Cronológicamente, ambos ídolos podrían fecharse –grosso modo- a mediados del III milenio a.C., en los inicios de la ocupación de Campín Bajo durante la Edad del Cobre.

HUELLAS DEL MEGALITISMO

Estos ídolos son manifestaciones ideológico-religiosas de una sociedad desarrollada y jerarquizada, asociados a monumentos megalíticos, habitualmente a enterramientos colectivos en dólmenes. En el espacio que media entre las desembocaduras del Guadalquivir y el Guadalete sólo se han excavado dos, el sanluqueño dolmen de Hidalgo que en 1959 exhumó Juan de Mata Carriazo y en Rota el dolmen de Munive, pero su presencia en Isla Cartare sería un elemento habitual de su paisaje.

Francisco Giles, entonces Director del Museo Municipal, y el profesor de la Universidad de Cádiz José Antonio Ruiz ante una estela en Venta Alta (hoy desaparecida), probablemente asociada a un dolmen existente en el lugar. / Foto, J.J.L.A.

Rodrigo de Balbín –uno de los grandes especialistas de Europa en megalitismo y arte paleolítico- inspeccionando en Venta Alta la estela anterior. / Foto, J.J.L.A.

Elementos que formaron parte de dólmenes del Cobre son las cuatro estelas –de arenisca de la Sierra de San Cristóbal- que hallamos en el entorno de Campín y la laguna del Gallo: en Pocito Chico, una con la figuración de un guerrero, una gran cazoleta y otros elementos simbólicos (expuesta en el Museo, sede del Hospitalito), y otra con grabados esquemáticos y huellas de uso de pulimentar piedra; en Venta Alta, con un puñal  grabado, asociada a un amontonamiento de grandes piedras soterradas que podrían corresponder a un dolmen; y una cuarta estela –hoy desaparecida- en un camino que pasa por Campín, de cuyas cercanías debía de proceder.

grabado, asociada a un amontonamiento de grandes piedras soterradas que podrían corresponder a un dolmen; y una cuarta estela –hoy desaparecida- en un camino que pasa por Campín, de cuyas cercanías debía de proceder.

Como ésta de Campín, son abundantes las lajas de piedra que hemos encontrado (y seguirán apareciendo) en la campiña portuense, extraídas durante las labores agrícolas y que secularmente han servido y sirven para marcar los lindes de las fincas y las mojoneras de los términos municipales. Fracturadas por los agricultores para facilitar su transporte y su ubicación, al menos algunas son ortostatos, las piedras verticales con las que se erigían los dólmenes y otros monumentos funerarios. /En la imagen de la izquierda, estela junto al camino de Campín que sube de Pocito Chico a Grañina. 1999. / Foto, J.J.L.A.

EN LA EDAD DEL BRONCE

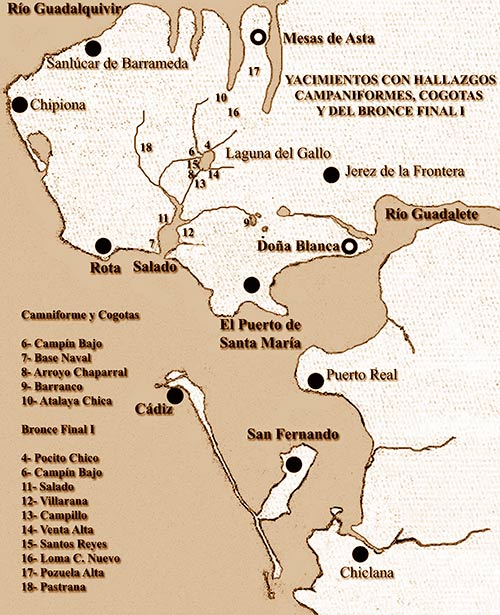

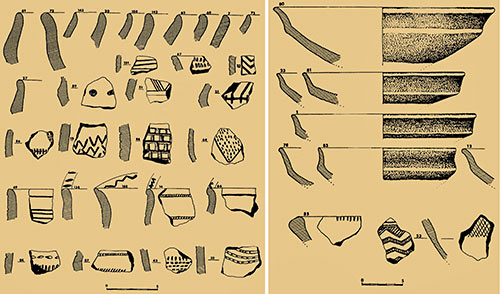

Decíamos que la población que se asentó durante la Edad del Cobre en el entorno de la laguna del Gallo perduró en el tiempo. Cerámicas del Horizonte cultural Campaniforme, que marca el comienzo del Bronce (hacia 1900/1800-1500/1400 a.C.), las hallamos en Campín Bajo, Venta Alta y Cortijo de los Santos Reyes; y en lugar más retirado, junto a la laguna Salada, en El Barranco. La distribución espacial de estos cuatro asentamientos –distantes entre punto y punto unos 3 km- parece indicar la existencia de una vía de comunicación con el extremo occidental de la Sierra de San Cristóbal, también habitada en este periodo.

Área de influencia del Salado con los yacimientos con hallazgos Campaniformes, Cogotas I y Bronce Final I.

Otra vía de comunicación, fluvial, pudo existir durante el Cobre y el Bronce (y posteriormente) a través del arroyo Salado de Rota y sus afluentes para enlazar con los esteros de las marismas del Guadalquivir, como apuntamos –recogiendo antiguos testimonios historiográficos- en la nótula 2.217. De cualquier modo, los contactos, fuesen los que fuesen, entre los asentamientos de la laguna del Gallo y los de las marismas del Guadalquivir –especialmente con la población de Mesas de Asta- debieron de ser constantes en el transcurso de la Prehistoria reciente.

La continuidad del poblamiento en torno a la laguna del Gallo durante el oscuro periodo del Bronce Tardío también está atestiguada en los materiales cerámicos prospectados, que vienen a decir que –como ocurrió en toda la Baja Andalucía- se produjo una disminución de la población, abandonándose algunos asentamientos y concentrándose los grupos humanos en los hábitats más pujantes, con más recursos. En nuestra zona, así parece que ocurrió en Campín Bajo, que durante las últimas centurias del II milenio a.C. parece de nuevo presentarse como la población única o más importante de la campiña portuense a comienzos del Bronce Final.

Dibujos de materiales cerámicos de Campín Bajo: a la izquierda, Campaniformes y del Bronce; a la derecha, Campaniformes, Bronce y Cogotas I.

Un nuevo tiempo surgirá a partir del siglo XIII a.C., acaso con el aporte de gente procedentes de la Meseta, originarios de la cuenca del río Duero; grupos ganaderos trashumantes que se asentarán en nuestras tierras –como lo hicieron en gran parte de la Península Ibérica- y dejarán su impronta –reconocible por la arqueología- en las cerámicas del Horizonte Cogotas I, que en nuestras prospecciones encontramos, exclusivamente, en Campín Bajo y en Venta Alta, con datación final para este periodo en el siglo X a.C. También se hallan en Mesas de Asta.

Por entonces se estaba fraguando en un alto grado de civilización la cultura indígena que posteriormente los griegos llamarán Tartessos, cuyas huellas se hallan en el entorno de la laguna del Gallo en seis asentamientos que localizamos en nuestras prospecciones –siempre con nuestros amigos José Antonio y Nani- de los años 80.

Vista desde Pocito Chico hacia Campín Bajo. La ganadería fue una de las bases económicas de los poblados del entorno de la laguna del Gallo. / Foto, J.J.L.A

De esos poblados tartesios escribiremos en una próxima entrega, y también del tiempo en que navegantes fenicios, procedentes de algunas colonias del Mediterráneo, pisaron, por vez primera en el siglo IX a.C., los cerros de la laguna del Gallo y que con los indígenas tartesios entablaron fructíferos contactos comerciales.

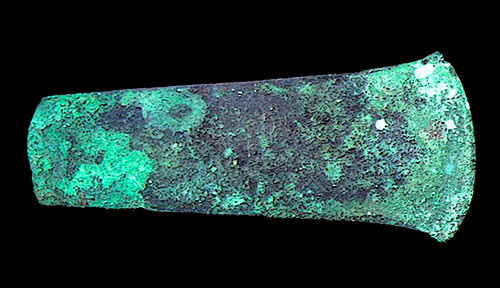

Hacha de bronce del yacimiento de Venta Alta. / Foto, J.J.L.A.

De ello escribiremos después de que en la próxima nótula lo hagamos –con la firma de José Antonio Ruiz, su director- de las excavaciones arqueológicas que se realizaron a fines de los años 90 en Pocito Chico con los hallazgos de vestigios de poblados de la Edad del Cobre y del Bronce, a orilla de la laguna del Gallo. Al sur de Isla Cartare. / Texto: Enrique Pérez Fernández y Juan José López Amador.

Más de Isla Cartare en Gente del Puerto:

2.217. Isla Cartare. Un recorrido por la historia del término municipal. (I)

2.231. El arrollo de Salado de Rota y la Aldea de Casarejos. Isla Cartare (II).

En la imagen de la izquierda, vemos como las nasas también poblaban las aguas del Salado. / Foto: J.J.L.A. 1985

En la imagen de la izquierda, vemos como las nasas también poblaban las aguas del Salado. / Foto: J.J.L.A. 1985

El curso del Salado y sus afluentes vertebran al Este gran parte de las ‘tierras negras’ y albarizas que configuran la campiña portuense, siendo cinco los principales arroyos secundarios que irradian sus aguas por el término, que son, desde la boca del Salado aguas arriba y en su margen izquierdo:

El curso del Salado y sus afluentes vertebran al Este gran parte de las ‘tierras negras’ y albarizas que configuran la campiña portuense, siendo cinco los principales arroyos secundarios que irradian sus aguas por el término, que son, desde la boca del Salado aguas arriba y en su margen izquierdo:

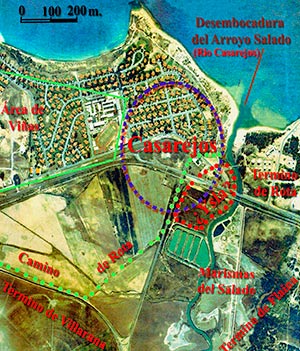

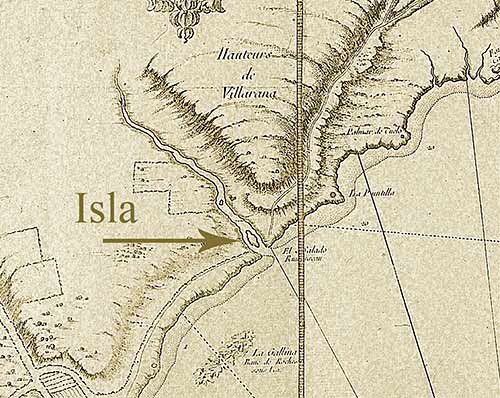

Su término limitaba al sureste con el de Al-Qanatir (El Puerto), al norte con las tierras de las alquerías de Villarana y Bayna y al oeste, en la otra margen del río, con la roteña de Flayna (probablemente emplazada en el yacimiento arqueológico de Las Mezquitillas). La ubicación de Casarejos junto a la boca del Salado indicaría su control del paso del cauce del río –probablemente con barcas- a la otra orilla y al interior de su curso, donde se emplazaban las otras siete aldeas andalusíes. Menciona el Libro del Repartimiento un camino –la carrera de Rota- que enlazaba Al-Qanatir, Casarejos y, por Flayna, con el ribat de Rota. /En la imagen de la izquierda, reconstrucción del entorno de la alquería de Casarejos.

Su término limitaba al sureste con el de Al-Qanatir (El Puerto), al norte con las tierras de las alquerías de Villarana y Bayna y al oeste, en la otra margen del río, con la roteña de Flayna (probablemente emplazada en el yacimiento arqueológico de Las Mezquitillas). La ubicación de Casarejos junto a la boca del Salado indicaría su control del paso del cauce del río –probablemente con barcas- a la otra orilla y al interior de su curso, donde se emplazaban las otras siete aldeas andalusíes. Menciona el Libro del Repartimiento un camino –la carrera de Rota- que enlazaba Al-Qanatir, Casarejos y, por Flayna, con el ribat de Rota. /En la imagen de la izquierda, reconstrucción del entorno de la alquería de Casarejos. En el centro de la población se situaba su mezquita y –como los arriba citados- varios palacios grandes, que han de entenderse no como hoy, sino casas con más porte constructivo que los del común de la población. Y menciona el Libro dos calles, la rúa “que está de parte del río, la que va a Porluengas” y “la de los Colmeneros”. Y un pozo comunal junto al camino de Al-Qanatir, y junto al pozo tierras públicas, el ejido. Y una cueva –“las casas que están sobre la cueva”-, que seguramente era un gran silo de la Edad del Cobre como los excavados en las inmediaciones del Salado en los años 50 dentro de la Base y en los 80 en La Viña. /En la imagen de la izquierda, ‘Cueva artificial’ de la Edad del Cobre en el yacimiento portuense de La Viña. / Foto, J.J.L.A. 1987.

En el centro de la población se situaba su mezquita y –como los arriba citados- varios palacios grandes, que han de entenderse no como hoy, sino casas con más porte constructivo que los del común de la población. Y menciona el Libro dos calles, la rúa “que está de parte del río, la que va a Porluengas” y “la de los Colmeneros”. Y un pozo comunal junto al camino de Al-Qanatir, y junto al pozo tierras públicas, el ejido. Y una cueva –“las casas que están sobre la cueva”-, que seguramente era un gran silo de la Edad del Cobre como los excavados en las inmediaciones del Salado en los años 50 dentro de la Base y en los 80 en La Viña. /En la imagen de la izquierda, ‘Cueva artificial’ de la Edad del Cobre en el yacimiento portuense de La Viña. / Foto, J.J.L.A. 1987.

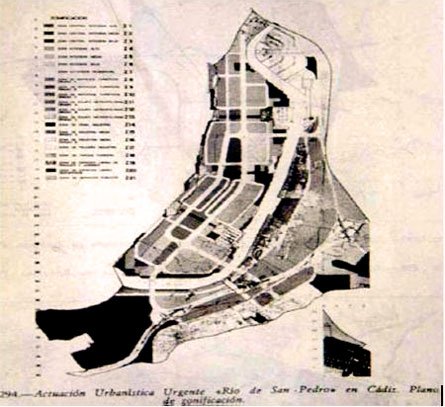

Se ha aceptado tradicionalmente que el término cortijo puede derivar del "curticulum" latino y que los árabes usaban la voz "maysar" para referirse a estas propiedades rústicas. Este vocablo ha dado origen, entre otras, a las formas "machar" o "majar" que encontramos presentes en muchos de los nombres de antiguas aldeas y caseríos diseminadas por nuestras campiñas, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Como señala el profesor V. Martínez Enamorado, "distintos autores han interpretado el machar como un tipo de explotación agraria que no es suficientemente amplia para confundirla como un núcleo de población o también como una unidad agraria elemental". A diferencia de la alquería ("qarya"), para la que se propone una cierta entidad de población y una unidad de propiedad, el cortijo árabe ("maysar") es un núcleo de orden inferior, dependiente de una ciudad o alquería, destinado básicamente a la producción agropecuaria./ Copia del "Libro del Repartimiento" de El Puerto de Santa María, fechado en la segunda mitad del siglo XIII. Se mencionan hasta trece alquerías, de las cuales las de al-Qanatir (El Puerto actual), Grañina y Sidueña eran las más relevantes. Junto a ellas, con un territorio muy reducido se encontraban dos "machares": Machar Grasul y Machar Tamarit.

Se ha aceptado tradicionalmente que el término cortijo puede derivar del "curticulum" latino y que los árabes usaban la voz "maysar" para referirse a estas propiedades rústicas. Este vocablo ha dado origen, entre otras, a las formas "machar" o "majar" que encontramos presentes en muchos de los nombres de antiguas aldeas y caseríos diseminadas por nuestras campiñas, algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Como señala el profesor V. Martínez Enamorado, "distintos autores han interpretado el machar como un tipo de explotación agraria que no es suficientemente amplia para confundirla como un núcleo de población o también como una unidad agraria elemental". A diferencia de la alquería ("qarya"), para la que se propone una cierta entidad de población y una unidad de propiedad, el cortijo árabe ("maysar") es un núcleo de orden inferior, dependiente de una ciudad o alquería, destinado básicamente a la producción agropecuaria./ Copia del "Libro del Repartimiento" de El Puerto de Santa María, fechado en la segunda mitad del siglo XIII. Se mencionan hasta trece alquerías, de las cuales las de al-Qanatir (El Puerto actual), Grañina y Sidueña eran las más relevantes. Junto a ellas, con un territorio muy reducido se encontraban dos "machares": Machar Grasul y Machar Tamarit.

Francisco Peña Ortega, aunque nacido en Jerez el cinco de marzo de 1938, vivió en El Puerto mas de la mitad de su vida. Desde 1957 estuvo vinculado con nuestra Ciudad de la que sería Jardinero Mayor, hasta su jubilación en 1983. Antes, durante casi nueve años, había trabajado como jardinero en el ayuntamiento de su ciudad natal, pero no sería hasta 1962, cinco años después de vivir aquí cuando se trasladó para ser un porteño más, de forma permanente, con su mujer y sus cuatro hijos: Victoria, Pepe, Mercedes y Francisco.

Francisco Peña Ortega, aunque nacido en Jerez el cinco de marzo de 1938, vivió en El Puerto mas de la mitad de su vida. Desde 1957 estuvo vinculado con nuestra Ciudad de la que sería Jardinero Mayor, hasta su jubilación en 1983. Antes, durante casi nueve años, había trabajado como jardinero en el ayuntamiento de su ciudad natal, pero no sería hasta 1962, cinco años después de vivir aquí cuando se trasladó para ser un porteño más, de forma permanente, con su mujer y sus cuatro hijos: Victoria, Pepe, Mercedes y Francisco.

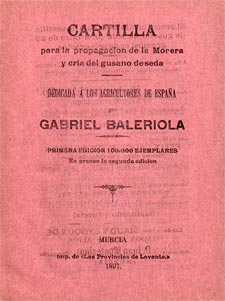

En mi tremenda incultura, no sabía que España hubiese sido un país productor de seda porque siempre había creído que toda la seda se producía en Asia, en donde la laboriosidad y paciencia de sus habitantes hace que sea posible desenrollar un capullo y sacar un hilo de mil quinientos metros de longitud. No era capaz de imaginarme a ningún otro ciudadano del mundo con la paciencia para desliar el capullo sin que se le rompiese el hilo. Pero luego empecé a pensar en las famosas camisas de seda italiana o pañuelos y corbatas de seda francesas e italiana y aquello me llevó a recapacitar que esos países producían seda, o simplemente que la importaban de Asia y la tejían, creando así una industria preeminente. /En la imagen, Cartilla para la propagación de la Morera y cría del gusano de seda.

En mi tremenda incultura, no sabía que España hubiese sido un país productor de seda porque siempre había creído que toda la seda se producía en Asia, en donde la laboriosidad y paciencia de sus habitantes hace que sea posible desenrollar un capullo y sacar un hilo de mil quinientos metros de longitud. No era capaz de imaginarme a ningún otro ciudadano del mundo con la paciencia para desliar el capullo sin que se le rompiese el hilo. Pero luego empecé a pensar en las famosas camisas de seda italiana o pañuelos y corbatas de seda francesas e italiana y aquello me llevó a recapacitar que esos países producían seda, o simplemente que la importaban de Asia y la tejían, creando así una industria preeminente. /En la imagen, Cartilla para la propagación de la Morera y cría del gusano de seda.

Tan importante fue este elemento en la antigüedad que la famosa ruta que unía la China con Europa Occidental, en su paso por Asia, recibía el nombre de Ruta de la Seda. Desde entonces la cría del gusano se popularizó y se extendió a todo el mundo, incluso como divertimento de la juventud y una maravillosa manera de contactar con la naturaleza. Tal era el aprovechamiento económico de aquella industria que al árbol de la morera se le llamaba en Francia “el árbol de oro” y es que, en realidad, la producción de la seda daba muchos puestos de trabajo, sobre todo a mujeres y personas mayores.

Tan importante fue este elemento en la antigüedad que la famosa ruta que unía la China con Europa Occidental, en su paso por Asia, recibía el nombre de Ruta de la Seda. Desde entonces la cría del gusano se popularizó y se extendió a todo el mundo, incluso como divertimento de la juventud y una maravillosa manera de contactar con la naturaleza. Tal era el aprovechamiento económico de aquella industria que al árbol de la morera se le llamaba en Francia “el árbol de oro” y es que, en realidad, la producción de la seda daba muchos puestos de trabajo, sobre todo a mujeres y personas mayores.