No lo puedo evitar: soy del Puerto de Santa María. De un Puerto que no reconozco en estas calles peatonales repletas de motos, bicicletas y semáforos que guiñan en ámbar; de tiendas que “se traspasan”, de casas con cerrojos dobles y multitud de foráneos en pantalones cortos que miran escaparates, vagabundean preguntones con el dinero justo para una mariscada de gambas sin cabezas en Romerijo. De esa calle Luna desconocida que, a medida que se aleja del muelle, más desierta parece; de la primitiva Larga, cada vez más corta, estrecha y custodiada ahora por espantapaseantes verdes que tapan fachadas de edificios emblemáticos, derribados o a punto de caerse por abandono de sus propietarios; de esa Pescadería reconvertida por exigencias del guión turístico en una inmensa bolsa de aparcamiento.

No lo puedo evitar: soy del Puerto de Santa María. De un Puerto que no reconozco en estas calles peatonales repletas de motos, bicicletas y semáforos que guiñan en ámbar; de tiendas que “se traspasan”, de casas con cerrojos dobles y multitud de foráneos en pantalones cortos que miran escaparates, vagabundean preguntones con el dinero justo para una mariscada de gambas sin cabezas en Romerijo. De esa calle Luna desconocida que, a medida que se aleja del muelle, más desierta parece; de la primitiva Larga, cada vez más corta, estrecha y custodiada ahora por espantapaseantes verdes que tapan fachadas de edificios emblemáticos, derribados o a punto de caerse por abandono de sus propietarios; de esa Pescadería reconvertida por exigencias del guión turístico en una inmensa bolsa de aparcamiento.

Parque Calderón. (Foto: Jorge Roa).

En el Parque ya no huele a patatas fritas, ni las farolas iluminan su piso de albero; no suena la sirena del Tiovivo de Bañuls, ni se practica el plácido juego del bicheo o mireo de esas chicas que huelen a tomillo, romero y espliego, recién lavadas con agua de pozo, que sonreían al cruzarnos durante el tiempo para la exhibición que significaba el tontódromo Larga-Luna-Parque, ida y vuelta, símbolo de la eternidad. Hoy el paseo se ha reconvertido, como casi todo. Ahora se llama sabatina con copita y tapitas por Herrería-Misericoria-Ribera; y ya no se luce el autóctono.

Tampoco se oye el pregoneo de las tajaítas, del pulpo seco, del camarón o del buen higo chumbo, dulce y fresquito, sobre un saco que cubría un cuarto de barra de hielo comprada en Jesús Cautivo. Han cerrado muchos de los comercios más emblemáticos, donde solíamos acudir para ahuyentar el hambre.

Ni siquiera queda albero en la plaza de Peral. Se ha enlosado, quizás para que el genial don Pedro Muñoz Seca pasee sin ensuciarse sus recién estrenados zapatos de bronce, ahora que le pusieron piernas; aunque el injerto quede poco disimulado. De los azulejos de la tramoya decorativa del foro semicircular donde se ubica aún se vislumbra la frescura y el misterio que tuvieron antaño. En las pérgolas laterales, bajo la densa enredadera de buganvillas se reunían las pandillas del centro y de la placilla. Recuerdo que en las largas esperas confeccionábamos collares y pulseras con las hojas escamosas de las viejas Araucarias, después de terminar la merienda de pan con carne de membrillo o aceite y azúcar (poco aceite y poca azúcar). Jugábamos a la palmá y al coger. El palomar, que sólo tuvo palomas un año, lo utilizaban los jardineros como cuarto de aperos; como prisión, la chiquillería, porque su poyete generoso dejaba espacio para el asiento, a medida que se iba llenando de cogidos a la espera de la palmada que los liberase.

Ni siquiera queda albero en la plaza de Peral. Se ha enlosado, quizás para que el genial don Pedro Muñoz Seca pasee sin ensuciarse sus recién estrenados zapatos de bronce, ahora que le pusieron piernas; aunque el injerto quede poco disimulado. De los azulejos de la tramoya decorativa del foro semicircular donde se ubica aún se vislumbra la frescura y el misterio que tuvieron antaño. En las pérgolas laterales, bajo la densa enredadera de buganvillas se reunían las pandillas del centro y de la placilla. Recuerdo que en las largas esperas confeccionábamos collares y pulseras con las hojas escamosas de las viejas Araucarias, después de terminar la merienda de pan con carne de membrillo o aceite y azúcar (poco aceite y poca azúcar). Jugábamos a la palmá y al coger. El palomar, que sólo tuvo palomas un año, lo utilizaban los jardineros como cuarto de aperos; como prisión, la chiquillería, porque su poyete generoso dejaba espacio para el asiento, a medida que se iba llenando de cogidos a la espera de la palmada que los liberase.

En los descansos pelábamos pipas de girasol, compradas en el carrillo de Severo, en una bocacalle de la Placilla, en un lateral del Teatro Principal de Nuchera. Por una perra chica te llenaba el bolsillo de los pantalones cortos; pero, ¿quién tenía una perra chica en aquel tiempo?

El Carrillo de Severo, atendido por su mujer, Rafaela Morón. (Foto: Misalo).

Abandonábamos la enciclopedia y los cuadernos de cuentas y caligrafía en casa, y corríamos a sentarnos en las espalderas de los bancos de azulejos vidriados, de espaldas al monumento dedicado a la lectura: Cervantes, Fernán Caballero, Góngora, Fray Luis, los Quinteros, Muñoz Seca…, en un pueblo con nimia biblioteca. La que se levantó en los terrenos del Racing Club Portuense vino mucho después, cuando la juventud nos hizo huir buscando lo que creíamos no obtener en el pueblo.

El último comentario de don Juan el cojo, el maestro de la calle san Sebastián. Había llamado por enésima vez a Sánchez para castigarle por molestar a los de atrás del largo pupitre compartido con otros diez. El castigo siempre era el mismo: tirarle de las patillas hasta que se le saltasen las lágrimas. Lo de don Juan tenía mérito. Por la mañana, de nueve a dos, y de tres a cinco por la tarde, encerrado en una habitación donde cabíamos unos cien alumnos de distintas edades y niveles. En una casa-palacio que conoció mejores tiempos en el diecinueve, con un balcón que daba a la calle, donde subía el ruido de los mulos cargados con cacharros de barro para cocinar, barquitos con fruta para el Mercado y el chiflado afilador. En la esquina había una tasca donde se expendía vino a granel, lugar asiduo de braceros y desempleados.

El último comentario de don Juan el cojo, el maestro de la calle san Sebastián. Había llamado por enésima vez a Sánchez para castigarle por molestar a los de atrás del largo pupitre compartido con otros diez. El castigo siempre era el mismo: tirarle de las patillas hasta que se le saltasen las lágrimas. Lo de don Juan tenía mérito. Por la mañana, de nueve a dos, y de tres a cinco por la tarde, encerrado en una habitación donde cabíamos unos cien alumnos de distintas edades y niveles. En una casa-palacio que conoció mejores tiempos en el diecinueve, con un balcón que daba a la calle, donde subía el ruido de los mulos cargados con cacharros de barro para cocinar, barquitos con fruta para el Mercado y el chiflado afilador. En la esquina había una tasca donde se expendía vino a granel, lugar asiduo de braceros y desempleados.

Colegio de don Juan Díaz, en la calle San Sebastián (Foto: JMM).

Yo venía del Asilo, en la calle Cielos, y estaba acostumbrado a formar en el patio vestido con traje de marinero azul marino, frente a una virgen de túnica rosa y toga celeste a juego con los ojos. Me daba pena. Tenía las manos atadas con un rosario y apenas levantaba su retraída mirada, apalancada en una rocalla de cuyos intersticios brotaba una selva tropical. La gigantesca directora, que hacía por monja y media, situada descaradamente junto a la virgen –que no admitía comparación–, y subida al primer peldaño de la escalera de mármol, nos animaba a ir a una batalla contra los protestantes y declararnos amantes del sagrado corazón:? «Fuera, fuera, protestante./ Fuera de nuestra nación/ que queremos ser amantes/ del Sagrado Corazón./ Viva Dios, que nunca muera,/ y la santa Tradición/ estas monjas benditas/ que nos dan la educación.»

Fachada de la Iglesia del Asilo de Huérfanas, en la calle Cielos. (Foto: Colección Vicente González).

A Pepe Mesa y a mi, que compartíamos el mismo pupitre junto al balcón de la bandera, nos tocó la señorita Luisa, pecosa y agradable. Cuando se abrían los cristales nos llegaban olores dispares, el del carro de la basura y el de los bollos de pan recién hecho. Hablo de los años sesenta, de cuando las panaderías estaban abastecidas y el estraperlo funcionaba para los electrodomésticos y piezas de recambio. El pan se pregonaba por los portales al tiempo que se repartía a los abonados a la viena, al chusco, a la telera o a la barra. El repartidor tiraba de un carrillo con tres ruedas sobre las que se asentaba un cajón abierto por arriba y del que extraía un capazo donde llevaba los distintos tipos.

No sé cuándo ni dónde aprendí a leer. Si fue con los susurros amables de la señorita María Luisa o con las voces del ogro cojo. Sólo sé que me encantaban los sábados por la mañana, cuando me acercaba a la papelería de Cortés y preguntaba si había venido el cuadernillo apaisado del Capitán Trueno, con carpetilla iluminada e interior en blanco y negro. Del TBO me gustaba hasta los increíbles disparates del profesor Frank de Copenhague. Mis hermanos eran más de Roberto Alcázar y Pedrín. Mi padre leía El Coyote, sólo para poder dormir por las noches, abatido por un disparo perdido… Hasta los siete años viví entre algodones. Fue durante la primera quincena de aquel florido mayo, cuando renuncié a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometí seguir siempre a Jesucristo.

No sé cuándo ni dónde aprendí a leer. Si fue con los susurros amables de la señorita María Luisa o con las voces del ogro cojo. Sólo sé que me encantaban los sábados por la mañana, cuando me acercaba a la papelería de Cortés y preguntaba si había venido el cuadernillo apaisado del Capitán Trueno, con carpetilla iluminada e interior en blanco y negro. Del TBO me gustaba hasta los increíbles disparates del profesor Frank de Copenhague. Mis hermanos eran más de Roberto Alcázar y Pedrín. Mi padre leía El Coyote, sólo para poder dormir por las noches, abatido por un disparo perdido… Hasta los siete años viví entre algodones. Fue durante la primera quincena de aquel florido mayo, cuando renuncié a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometí seguir siempre a Jesucristo.

Del día de tu primera comunión recuerdas que estrenas traje con botones dorados, zapatos que producen rozaduras y calcetines de canalé que te marcan sus dibujos sobre la planta del pie; que te adjudican un rosario blanco como de niña y un misal de tapas anacaradas con cierre de latón que siempre estaba en el suelo, porque se te resbalaba de las manos forradas con guantes de algodón. Sólo soportas la hora larga del ritual, donde todo el mundo trata de endulzar un acto que ha perdido con los años el sentido esotérico, por los regalos del final del banquete con chocolate. Y cincuenta años después te sigues preguntando qué puñetas eran las “pompas” de Satanás. Debían tratarse de las pompas fúnebres, empleadas para acojonar a los niños.

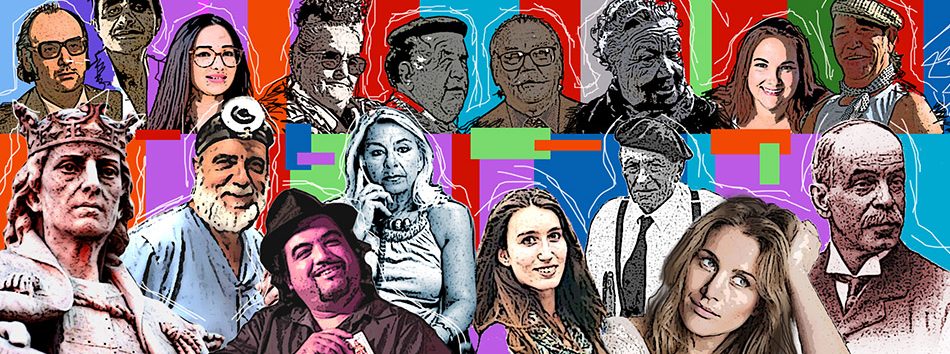

Ramon Zarco y Luis Ortega. (Fotos: Academia de Bellas Artes).

Me gustaba el dibujo y la música, pero no me gustó que mi madre me apuntara a Solfeo y Dibujo en la Academia santa Cecilia, dos días a la semana. Pronto supe que se habían acabado los bolindres y los hoyos en la calle san Sebastián, y que las tardes se acortaron para siempre. De la Academia recuerdo el olor a pino de Flandes de los pianos del profesor Zarco, en la planta baja, y el olor a goma de borrar y madera de cedro de los carboncillo del piso superior, donde un joven Luis Ortega se esforzaba en habituarnos a mirar a través de sus ojos.

A veces, el tiempo es como el viajero camuflado en los bancos de la estación de la vida, que ve pasar los días como trenes veloces y piensa, desbordado por la frustración, que el siguiente es el suyo. En otras, es la estación la que pasa fulminante detrás del cristal entreabierto de la ventanilla, mientras sigues pensando que en veintitantas estaciones más llegará la tuya. En todos ellos viajan gente solitaria, personas que se resisten a salir de la nube de vapor que rebufa los bajos de la máquina, o se acodan en las escalerillas metálicas de acceso al vagón. Ves jóvenes que sonríen casi con cualquier cosa, señoras desesperadas esperando a que la prima hermana de Diógenes acabe de bajar los bultos donde guarda media vida, y la multitud ansiosa que explora los aledaños del gusano metálico. Asomado a la vida de afuera, con el cristal bajado, escrutas rostros, valoras gestos y evalúas evidencias. Los primeros compases de la puesta en marcha de la torpe máquina te adormecen y sólo treinta segundos antes te apeas. Que aquel no era el tuyo.

El ferrobús, a su paso por la estación de El Puerto en junio de 1962. (Foto: Rafa. Archivo Municipal).

Clavado al único asiento que resistió la embestida de la última litrona, entre la duda de esperar o desesperar, compruebas cómo te quedas solo y que el andén cubierto por la techumbre metálica agrisa un paisaje violeta con leves pinceladas de anaranjado; en un atardecer, lánguido y mortecino.

Sabes que a pesar de la distancia, del tiempo y del deseo, nadie te espera ya. Que los pueblos, las nubes, las vacas paciendo en idílicos prados, incluso la conversación de la señora que se subió en la penúltima parada e intenta desviar tu visión, son un sueño, una ficción creada por tu memoria. La vida, el tiempo son sólo recuerdos, cadáveres que fuiste dejando en la cuneta.

Incapaz de parar lo inevitable, alzas el cuello del abrigo porque empieza a refrescar y cierras el libro que te tiene aprisionado en el ayer de la página 135. Buscas la complicidad del espacio para echar una cabezadita y, entonces, piensas que el haber nacido en el aislamiento de un pueblo como el mío, no significa que hayas crecido en soledad; pero, ¡a quién le puede importar ya…! (Texto: Álvaro Rendón).

HOLA ALVARO, ME ALEGRO MUCHO DE PODER SABER ALGO DE TI, EN ALGUNA OCACION LE HA PREGUNTADO A TU HERMANO PEPE, TODAVIA ME ACUERDO DE AQUELLOS AÑOS 60, EN LOS QUE PRETENDIAMOS FORMAR UN COJUNTO MUSICAL Y APARECISTE CON UN BAJO, EN CASA DE MI PRIMO LUIS EN LA CALLE PALACIO. Y CUANDO EN LA PLAYA DE VALDELAGRANA TIRABAS UNA TABLA REDONDA POR LA ORILLA Y CABALGABAS POR LAS OLAS.

RECIBES UN ABRAZO

PACO GARCIA ASPERA

Hola de nuevo Tato:

Como me acuerdo de todo lo que cuentas... soy del "64", me quedo con tu último párrafo..., cuanta razón tienes!!!......, Tú siempre me importarás.

Me gustaría saber si eres, hijo de Pepe Rendón y Milagros Gomez que tenían, la tienda de tejidos en la calle Larga, si es así te conozco desde que eramos pequeños. Yo soy hija del que fue dueño del bar Manolo en frente de la plaza Peral. Saludos.

Has descrito "mi" Puerto, o dicho de otra forma ha descrito "El Puerto".

Te imagino, sentado ante el ordenador en una noche en la que ya los grillos no cantan, las panarrias no vuelan ni cogen a niños por los pelos; dejando las manos quietas sobre el teclado y mirando alucinado lo que se estaba escribiendo en la pantalla, como si tus manos estuvieran despiertas y tu mente dormida, soñando que lo se veía era la realidad o simplemente creyendo que soñabas, y que no era otra cosa que parte de tu vida y de la de muchos otros

Gracias por esa memoria , que es la tuya, pero también la de gran cantidad de Portuenses

!!y el paseo de la victoria,tambien estaba mejor antes!! y eso que ha costado 300.000 euros y lo han estropeado todo con la fuente tan bonita que habia, la gruta, los bancos, las figuras,300.000 euros a la basura,¿ ó donde sea?

Hola Avaro, a mi me sucede lo mismo, El Puerto ha cambiado mucho, casi ni lo reconozco; la plaza del Castillo me gustaba mas antes, aunque algunos lugares hayan mejorado. Saludos.

CUALQUIERA TIEMPO PASADO FUE MEJOR,,, por lo menos para los que eramos niños

Magnifico comentario, a los jóvenes les suena a chino a los de 50 años sabemos perfectamente de lo acertado de todo lo comentado sobre la vida del puerto, no se puede explicar mejor.

No todo está perdido, Álvaro, los pianos del profesor Zarco siguen allí, si bien los barnizados y cuidados anti-polillas y carcomas han hecho que cambie su aroma. También han cambiado su ubicación al piso superior, pero no ha cambiado su fisionomía de Belle-époque.

Ojalá el afán de conservación fuera igual con todo el patrimonio de El Puerto.

Quien volviera a la niñez para jugar al "boli" en la Plaza Peral o en la empedrada calle Chanca, aquel "niño" que tenia un bolindre de china y te hacia añicos el que acababas de comprar de color rojo en la "ventanita" de la calle Cielo, para subirme en los cierros blancos del convento La Salesa a ver si cogía alguna panarria o a eso que le llamábamos "máquina sisé", para subirme en la parte de atrás de los coches de caballos que pasaban camino de la estación, para ir jugando al "salto en mua" con mi amigo Ricardo desde la Victora a nuestra casa, para echar "guerrillas" contra los "niños malos" de la calle Diego Niño, para jugar con las latillas aplastadas de los refrescos al "nicle, nacle y colate", para fabricarme una "patineta" con cojinetes viejos y bajar la calle Larga con un ruido ensordecedor, para creerme que un "poyete" de la azotea era mi caballo blanco y yo un aventurero, para jugar con cualquier cosa, hasta con los huesos de las albechigos, para que mi madre que era una Santa hiciera el milagro de curarme los "chichones" y los rocetones de las rodillas con un solo "sana sanita". Me gusta recordar porque es señal que existo, a mi si me importa tus "Recuerdos blancos". Un abrazo.