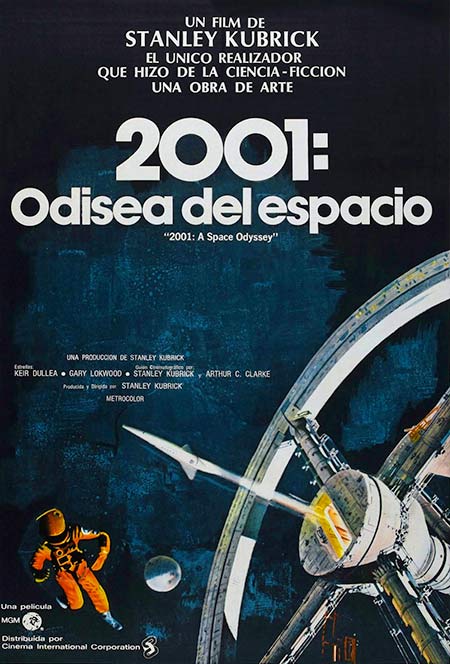

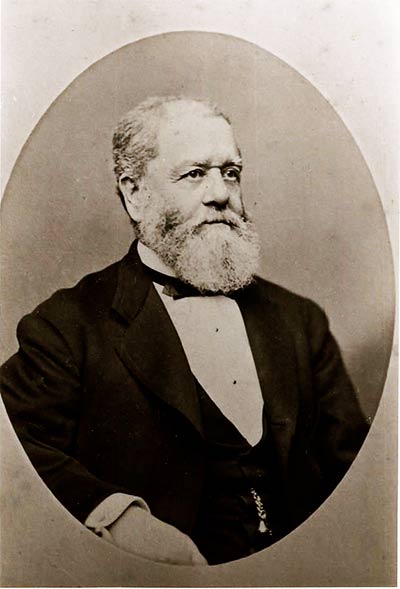

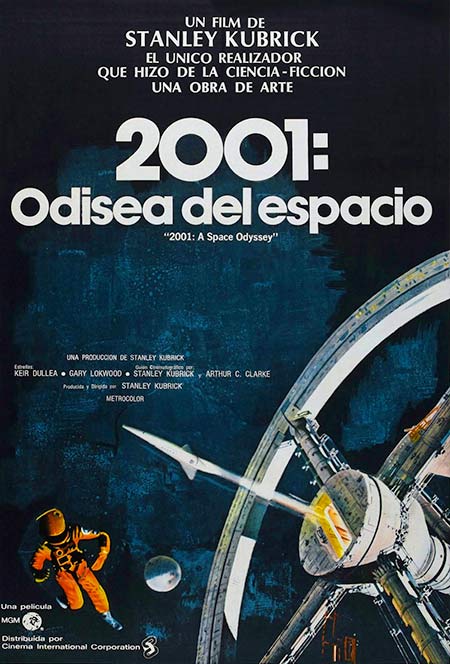

En el 2001 se iba a criar Vino Fino y Oloroso en la Luna, en la base ‘Clavius', erigida por los norteamericanos en 1994. La alusión al vino del Marco del Jerez es un homenaje que hace el autor de ‘2001, una Odisea en el espacio' a su bebida favorita. Qué más inaudita delicatessen que fabricar vino del Marco del Jerez en cualquier parte del Universo, imaginó Arthur Clarke basándose en una novela corta de este último titulada El centinela, escrita en 1948 y publicada originalmente en la revista 10 Historias de Fantasía, en 1951. En 1966 realizó el guión cinematográfico al unísono con Kubrick. Se cumplen 50 años del estreno de la película de 1968.

...continúa leyendo "3.578. Sherry extraterrestre. El Vino Fino de ‘2001, una odisea del espacio’"