Se cumplen con esta de hoy, 2.000 nótulas --2.000 días-- 2.000 artículos de Gente del Puerto, tras cinco años y medio de cita diaria con sus lectores. Con tal motivo hemos querido traer a estas páginas electrónicas la historia del fundador del Portus Gaditanus --el actual El Puerto de Santa María-- realizada por el investigador, Juan José López Amador. Agradecemos a los lectores que, con su constancia, y confianza, hayan hecho que esta sea la web de El Puerto mas visitada a diario. /José María Morillo.

Se cumplen con esta de hoy, 2.000 nótulas --2.000 días-- 2.000 artículos de Gente del Puerto, tras cinco años y medio de cita diaria con sus lectores. Con tal motivo hemos querido traer a estas páginas electrónicas la historia del fundador del Portus Gaditanus --el actual El Puerto de Santa María-- realizada por el investigador, Juan José López Amador. Agradecemos a los lectores que, con su constancia, y confianza, hayan hecho que esta sea la web de El Puerto mas visitada a diario. /José María Morillo.

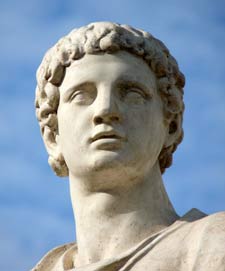

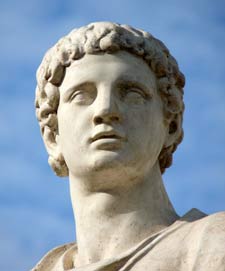

Nuestra ciudad, El Puerto de Santa María esconde bajo el solar del casco histórico un importante puerto comercial desde la época romana, el Portus Gaditanus. /En la imagen de la izquierda, estatua que en 1855 el Ayuntamiento de Cádiz erigió a la memoria de Lucio Cornelio Balbo 'el Menor', hoy ubicada junto a Puerta de Tierra.

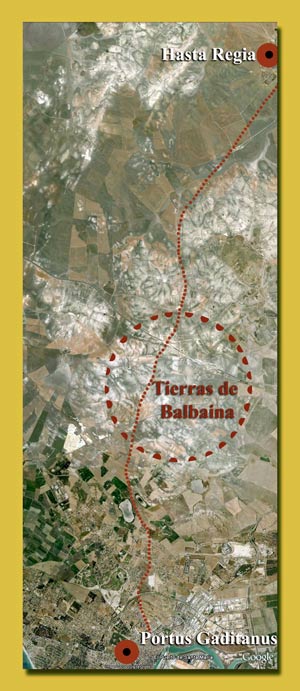

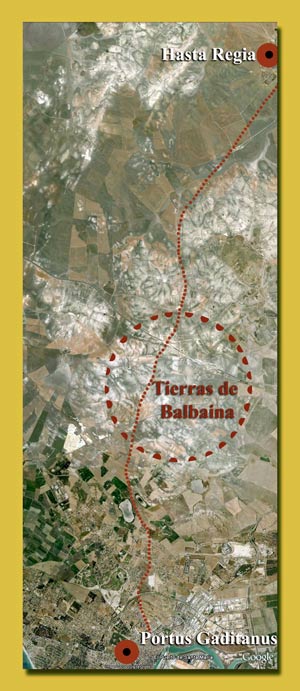

Las menciones al El Puerto (Portus en los textos grecorromanos) son escasas e imprecisas. Las encontramos en los Vasos de Vicarello, el Itineario de Antonino, y el Anónimo de Rávena. La presencia de una calzada romana, la Vía Augusta, se vertebró en los años del Principado de Augusto, y partiendo de Gades, tuvo su paso por el Coto de la Isleta portuense, cruzando el Guadalete por el puente de piedra, que la historiografía desde los siglos XII al comienzo del XX hablan de sus ruinas. Personajes que marcaron el curso de la Historia de España como Alfonso X, Cristóbal Colón, don Juan de Austria, Miguel de Cervantes o Felipe V, durante sus estancias en nuestra ciudad lo contemplaron en las aguas del Guadalete, continuando posteriormente la vía por la campiña por tierras de Balbaina hacia Hasta Regia, en el término municipal de Jerez.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Se tiene por fundador de El Puerto de Santa María a Alfonso X (1264), y cierto es que la ciudad que hoy habitamos debe su origen al Rey Sabio, pero también es verdad, que la arqueología en estos últimos decenios, ha proporcionado una cantidad importante de datos de época romana, como para verificar que en solar que ocupa la ciudad actual había una población significativa, y esto ha sido ignorado debido a su desconocimiento. Hoy sabemos que tuvo un primer creador en la persona de Balbo 'el Menor'.

Reconstrucción de la obra realizada por Balbo para abrir el canal (desembocadura del río Guadalete), donde situaría el Puerto Gaditano.

De hecho, el mayor símbolo que representa la historia portuense y que le dio la vida, la desembocadura del río Guadalete, fue obra suya, fue él quien la mandó abrir, a pico y pala, excavándose un canal en las arenas del Manto Eólico Litoral, conectando las aguas de la bahía con el cauce del río San Pedro (la Madre Vieja), que hace dos mil años era el Guadalete que desembocaba en la bahía por las inmediaciones de Puerto Real.

Sabemos de la apertura de este canal artificial llamado río Guadalete, no solo por los estudios geomorfológicos y arqueológicos realizados, además, también tenemos un documento, su autor es Muhammad b. Abi Bakr al–Zuhri, que visitó Cádiz entre 1146–54/61, donde cuenta de forma clara su apertura, a través de una leyenda.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo nació en una rica familia fenicia radicada de antiguo en Gadir, enriquecida con el comercio marítimo. Esta fortuna permitió a su familia y a el mismo, formar parte del exclusivo núcleo íntimo de dos de los Emperadores más destacados en el tiempo, César y Augusto. Su familia, concretamente su tío, Lucio Cornelio Balbo, 'el Mayor', lo introdujo en ese mundo tan selecto. Los estudios del profesor Juan F. Rodríguez Neila, nos permite conocer buena parte de la historia de esta familia Gaditana.

Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', nació en Gades hacia el año 72 a.C. Hijo de Publio Balbo, comerciante de filiación púnica estuvo toda su vida con los negocios familiares, mientras su hermano Balbo 'el Mayor', hizo carrera en Roma. Pronto se llevo a su sobrino para enseñarle los secretos y artimañas del poder.

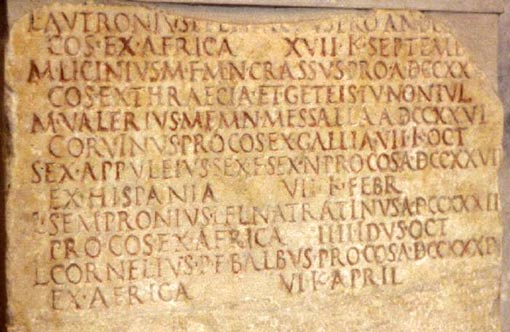

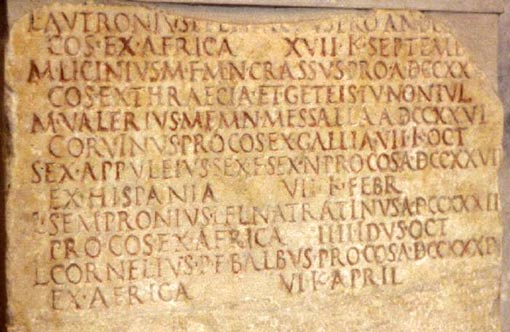

En el Museo Capitolino de Roma, edificado sobre el antiguo Templo de Júpiter, se encuentran los fasti triumphales, unas placas de piedra en las que están inscritas los triunfos que fueron otorgados por el senado romano a los cerca de doscientos generales romanos, desde el triunfo de Rómulo sobre los caeninenses en el 752 a.c. hasta el triunfo obtenido por el cónsul gaditano Lucio Cornelio Balbo en África, en el año 19 a.c., que aparece en la imagen.

La gloria le llegó a Balbo a partir del año 21 a.C., el Senado le otorgó el título de procónsul de la provincia de África, donde dirige operaciones militares contra los garamantes, belicosas tribus nómadas, que fueron detalladas por Plinio 'el Viejo', y acabadas con éxito, es aclamado imperator por sus soldados. En Roma es aclamado por el pueblo, entrando en una cuádriga, mostrando el botín confiscado, el 27 de marzo del año 19 a.C. se celebró la ceremonia de su triunfo. Fue el primer general no romano de origen que entró triunfante en Roma, y el último senador no miembro de la familia imperial que lo consiguió.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

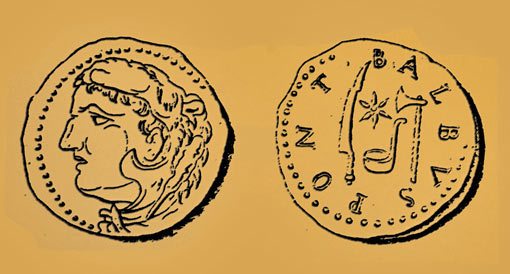

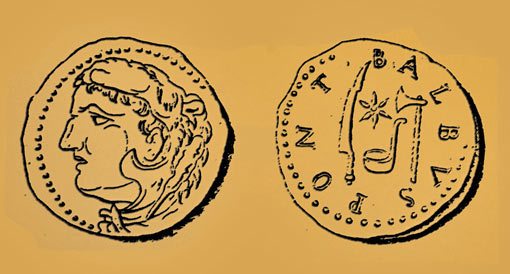

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Dibujo de moneda conmemorativa gaditana, Hércules Gaditano con la clava y piel de león. Al reverso, con la leyenda PONT BALBVS, y los atributos del pontificado de Balbo el Menor.

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Siendo que Balbo el Menor no llegó a alcanzar la alta magistratura del consulado, sí la recibieron también sus dos nietos, los Norbanos, C. Norbanus Flaccus (15 d.C.) y L. Norbanus Balbus (19 d.C.). Acaso pasó Balbo el Menor los últimos años de su ajetreada vida retirado en Roma, o en la Norba de su patronazgo, o tal vez en Gades, la vieja ciudad fenicia que lo vio nacer, a la que, como su tío paterno, siempre tuvo presente y, con sus luces y sombras, ambos convirtieron en una de las ciudades portuarias más importantes del Imperio romano.

Plano del entorno del Castillo San Marcos. En el recuadro de la fotografía aérea marcamos el espacio que ocupa el plano, donde situamos los hallazgos constructivos de época romana exhumados en las actuaciones arqueológicas.

El Portus Gaditanus era una prolongación de Gades (Cádiz), y su papel seria canalizar por vía marítima los excedentes agrícolas de la región, y su exportación a los principales puertos del Mediterráneo. Las fértiles tierras turdetanas producían lo suficiente para abastecer tanto las necesidades propias como las exteriores, principalmente, de vino y aceite, y en la costa, la elaboración de salazón del pescado, sus salsas y derivados

Detalle del sondeo en la Cátedra de Alfonso X El Sabio, con la doble puerta de un edificio de época romana. Diferenciamos en colores los dos periodos presentes, romano y andalusí, y la duna sobre la que se asientan las construcciones.

Las infraestructuras principales del Portus Gaditanus, estaban ubicadas con toda seguridad en un recinto, su principal núcleo, el portuario, estaba en el entorno del Castillo de San Marcos. Procedente de la zona del Caracol discurría un manantial por la calle Ganado, el Arroyo de Zangarriana, frontera y muralla natural para el control de quienes accediesen por el puente y la calzada de la Vía Augusta, trazado que coincide con la Cárcava y muralla almohade.

No debió ser el Portus Gaditanus una población muy extensa, sólo la necesaria dedicada a la administración de la Aduana, al control de las mercancías y productos, zonas de almacenajes, embarque, infraestructuras y servicios básicos, con diques, faros, balizas, Aduana, almacenes, astilleros, y un sistema de aguada, un núcleo industrial de alfares de ánforas y otros envases, templos, viviendas, y un mercado.

Composición en la que hemos aislado de su enclave las diez columnas romanas reutilizadas en la construcción de la mezquita del Castillo de San Marcos. El dibujo de la planta de la mezquita sitúa la ubicación de cada una.

La máxima autoridad portuaria la ostentaría un curator o aedil, magistrados encargados de las obras públicas asociados en Gades a los quattuorviri aedilicia potestate, cargo que el propio Balbo el Menor desempeñó en su ciudad natal en los años 44-43 a.C. A un quattuorvir –L. Valerius Fecula-, que probablemente fue la primera autoridad del Portus Gaditanus en años imprecisos del s. I d.C. y cuya lápida sepulcral fue hallada en El Puerto, en lugar inmediato al río.

A las órdenes de la primera autoridad se encontraría un procurador y un ingeniero portuario, y en la Aduana, un equipo formado por tabularii, que controlaban la entrada de los productos, secretarios, pesadores, contables, tenedores de libros y registros... Y con el personal administrativo, un considerable número de obreros y esclavos dedicados a las labores portuarias: estibadores, porteadores, gruistas, barqueros, calafateadores... Y ojo avizor, preparando y controlando los fletes en los barcos mercantes, los negotiatores y mercatores como representantes de los navicularii o armadores.

A la izquierda, fotografía aérea (Google Earth ) en la que con puntos marcamos el trazado de la Vía Augusta en su tramo Portus Gaditanus–Hasta Regia. Hacia la mitad del recorrido (círculo) situamos las tierras del pago de Balbaina, que, como su propio nombre indica, debieron ser tierras de la todopoderosa familia de los Balbo.

También los Balbos, parece que tenían tierras para la producción de vinos en las campiñas jerezanas y portuenses, aún hoy en día pasando las lagunas del Complejo Endorreicos de El Puerto de Santa María, se conservan tierras de las mejores viñas con el nombre de Balbaina.

La continuidad del Portus durante el periodo tardorromano y la Antigüedad Tardía (ss. III-VII), cuando Portum (como lo nombra el Anónimo de Rávena), ya independiente de la decadente ciudad matriz de Gades y a juzgar por lo que al día de hoy señala la arqueología, llegó a convertirse en los siglos IV-V en el principal núcleo poblacional de la bahía. /Texto: Juan José López Amador, información tomada del libro El Puerto Gaditano de Balbo.

---------

Para saber más sobre estos temas, aconsejamos al lector consulte los siguientes trabajos:

RODRÍGUEZ NEILA, J. F., 1973: Los Balbos de Cádiz. Dos españoles en la Roma de César y Augusto. Sevilla.1980: El municipio romano de Gades. Diputación de Cádiz. 1992: Confidentes de César. Los Balbos de Cádiz. Ed. Sílex.

LÓPEZ AMADOR, J. J. y PÉREZ FERNÁNDEZ, E., 2013: El Puerto Gaditano de Balbo-El Puerto de Santa María. Cádiz. Ed. El Boletín.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Pero este puerto, la calzada y el puente que atravesaba su río, tuvo un creador detrás, un hombre nacido en nuestra tierra, un gaditano que hace más de 2000 años trajo parte de Gades, de nuevo a tierra firme (con anterioridad lo fue el Castillo de Doña Blanca), su fundador: Lucio Cornelio Balbo, 'el Menor', quien por circunstancias que ahora veremos, los estableció por su iniciativa a partir del año 19 a.C.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Balbo 'el Menor' fue su promotor, encargó a técnicos y operarios la apertura de la actual desembocadura del Guadalete para establecer las nuevas infraestructuras portuarias, el Portus Gaditanus. El lugar elegido no se designó al azar, sino en el espacio adecuado, el que reunía las condiciones precisas para habilitar un puerto fluvio-marítimo que estaba llamado a convertirse, por su volumen de carga, en uno de los centros exportadores más importantes del Mediterráneo. /Busto de Balbo 'el Menor'. Cádiz, 1855.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad.

Para conmemorarlo, el mismo año 19 Balbo comenzó la construcción, sufragado con el botín saqueado, de un teatro en Roma, el tercero de los estables levantados, finalizado en el año 13, era el más pequeño de los tres, pero no menos suntuoso, Plinio destacaba cuatro columnas de ónice, también construyó la Cripta de Balbo. /En la imagen de la izquierda superior, dibujo del Teatro Balbo, en Roma tras su construcción. En la imagen inferior izquierda, los restos de la Cripta de Balbo, en Roma, tal y como se encuentran en la actualidad. Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío.

Pero no solo construye en Roma, aquí en la Bahía Gaditana, creara una organización de los espacios, que cambiaran radicalmente todo el entorno. Funda el Portus Gaditanus, concluye la ampliación de Gades creando con la vieja ciudad la que Estrabón llamaba Gemela o Didyme, construye (seguramente siguiendo un viejo camino) la calzada, la Vía Augusta. También sería entonces cuando se construyó el paso de la Vía por el puente de piedra sobre el caño de Sancti Petri (puente Suazo), así como otra colosal obra, el acueducto para la conducción del agua que suministraba a Gades. Medios económicos no le debieron faltar. Su fortuna personal la incrementaría heredando la de su tío. Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Probablemente el gaditano ya había recibido el título de pontifex, aunque no se conoce con certeza cuándo, pero debió ser hacia el año 19, tras su entrada triunfal en Roma. Existen una serie de medallones conmemorativos de su sacerdocio, pero se desconoce su data y si fueron acuñados a iniciativa del propio Balbo o, una vez fallecido, en su honor. El estudió y clasificación de las piezas, por sus características formales y metrología se cree que fueron emitidas entre los años 8 a.C. y 4 d.C., y que serían póstumas. De ser así, sería ésta la única referencia cronológica con la que contamos para encuadrar el fallecimiento de Balbo. Como sacerdote escribió al menos, 18 libros. No se han conservado, pero por una cita de Macrobio se sabe que trató con lujo de detalles el culto a Hércules, que tan cercano, como dios tutelar de Gades, le era. De hecho, en las referidas acuñaciones conmemorativas del pontificado de Balbo aparece siempre al anverso el Hércules Gaditano con la piel de león y la clava. /En la imagen de la izquierda, restos del Teatro Balbo en Roma.

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Después del año 19, es nombrado patrono de la colonia Norba Caesarina, la actual Cáceres, como reza en una lápida de su muralla, Norba fue fundada en los años 35-34 a.C. por Gayo Norbano Flaco, su vínculo con Balbo, eran consuegros, y en muestra de agradecimiento por alguna gestión en beneficio de la colonia lusitana. La única hija del gaditano, Cornelia, casó con un hijo de Norbano, Cayo, que fue designado cónsul el año 24 a.C. /En la imagen de la izquierda, lápida votiva dedicada a Lucio Cornelio Balbo,el Menor, Patrono de la Colonia Norbensis Caesarina (Cáceres). "L (ucio) Cornelio Balbo imp (eratori) / c (OLONIA) Norba Caesa (rina) / patrono"

Además de la nótula diaria, que tiene su réplica en las redes sociales Facebook y Twitter, la página se completa con una pinacoteca virtual donde recogen imágenes gráficas en distintos soportes y formatos desde el siglo XVII, una galería de alcaldes del siglo XX y lo que va corriendo el XXI, un Palabrario Porteño, con expresiones y vocablos muchos de ellos netamente del habla local y otros del ámbito de la Bahía de Cádiz, una extensa colección de etiquetas de vinos, licores y brandies de las bodegas que existen o han existido en nuestra Ciudad, una colección de escudos de El Puerto en diferentes versiones, soportes y formatos y una colección extensa de cuadros, dibujos, litografías, esculturas, tallas, relieves, medallas, recursos, exvotos y diferentes iconos de la patrona de la Ciudad, la Virgen de los Milagros.

Además de la nótula diaria, que tiene su réplica en las redes sociales Facebook y Twitter, la página se completa con una pinacoteca virtual donde recogen imágenes gráficas en distintos soportes y formatos desde el siglo XVII, una galería de alcaldes del siglo XX y lo que va corriendo el XXI, un Palabrario Porteño, con expresiones y vocablos muchos de ellos netamente del habla local y otros del ámbito de la Bahía de Cádiz, una extensa colección de etiquetas de vinos, licores y brandies de las bodegas que existen o han existido en nuestra Ciudad, una colección de escudos de El Puerto en diferentes versiones, soportes y formatos y una colección extensa de cuadros, dibujos, litografías, esculturas, tallas, relieves, medallas, recursos, exvotos y diferentes iconos de la patrona de la Ciudad, la Virgen de los Milagros.

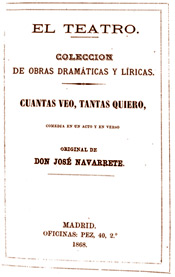

Martínez Alfonso en su ensayo “El Puerto de Santa María en la literatura española” lo cita dentro de un epígrafe que rotula como “Tres nombres famosos” junto a Javier de Burgos y Federico Rubio, “los tres hijos del Puerto y ganadores de merecido renombre en el ámbito nacional”. Lo define como “militar levantisco, viajero infatigable, liberal impenitente y hasta un tanto demagogo, era, sin embargo, muy buena persona en el fondo.” Una definición inexacta e incompleta, en mi opinión. Inexacta por su calificación de militar levantisco o liberal demagogo, e incompleta por la omisión de una cualidad o característica importante de su personalidad: su gusto por las mujeres. La mejor definición la vemos en el título de una de sus pequeñas piezas teatrales: “Cuantas veo, tantas quiero” comedia en un acto y en verso que fue aprobada por la censura para representarse en los teatros Cádiz, durante los carnavales de 1868 y que, posiblemente, también se estrenase en el llamado “Teatro Viejo” de la calle Misericordia, del que tanta nostalgia tenía Navarrete.

Martínez Alfonso en su ensayo “El Puerto de Santa María en la literatura española” lo cita dentro de un epígrafe que rotula como “Tres nombres famosos” junto a Javier de Burgos y Federico Rubio, “los tres hijos del Puerto y ganadores de merecido renombre en el ámbito nacional”. Lo define como “militar levantisco, viajero infatigable, liberal impenitente y hasta un tanto demagogo, era, sin embargo, muy buena persona en el fondo.” Una definición inexacta e incompleta, en mi opinión. Inexacta por su calificación de militar levantisco o liberal demagogo, e incompleta por la omisión de una cualidad o característica importante de su personalidad: su gusto por las mujeres. La mejor definición la vemos en el título de una de sus pequeñas piezas teatrales: “Cuantas veo, tantas quiero” comedia en un acto y en verso que fue aprobada por la censura para representarse en los teatros Cádiz, durante los carnavales de 1868 y que, posiblemente, también se estrenase en el llamado “Teatro Viejo” de la calle Misericordia, del que tanta nostalgia tenía Navarrete. En un artículo suyo publicado en el periódico capitalino “El Liberal” titulado “El Trípili”, relata que asistiendo a un concierto en el casino de Niza le sorprendió encontrar en el programa “Jota y Trípili, de M.A. Col” y comenta: “El Trípili, como sabe todo el mundo en España, es una tonadilla muy antigua, pero bonita, y que pertenece al repertorio de canciones andaluzas que no deben jamás confundirse con los cantos importantes de los gitanos. Esta tonadilla, se cantaba medio siglo há (cuando él tenía diez o doce años) en el teatro, que ya entonces llamábase viejo, sito en la calle de Misericordia, en el Puerto de Santa María.” Refiere también una jocosa anécdota de aquellos años infantiles en El Puerto, recordando “al gracioso (actor) Guerrero, un narigón que cantaba El Trípili con una real moza, la cual volvía loco al público de la cazuela con la copla de su invención:

En un artículo suyo publicado en el periódico capitalino “El Liberal” titulado “El Trípili”, relata que asistiendo a un concierto en el casino de Niza le sorprendió encontrar en el programa “Jota y Trípili, de M.A. Col” y comenta: “El Trípili, como sabe todo el mundo en España, es una tonadilla muy antigua, pero bonita, y que pertenece al repertorio de canciones andaluzas que no deben jamás confundirse con los cantos importantes de los gitanos. Esta tonadilla, se cantaba medio siglo há (cuando él tenía diez o doce años) en el teatro, que ya entonces llamábase viejo, sito en la calle de Misericordia, en el Puerto de Santa María.” Refiere también una jocosa anécdota de aquellos años infantiles en El Puerto, recordando “al gracioso (actor) Guerrero, un narigón que cantaba El Trípili con una real moza, la cual volvía loco al público de la cazuela con la copla de su invención: Su vida profesional se inicia cuando ingresa en la Escuela Militar de Segovia de la que sale con el grado de Alférez. En 1860, con 24 años y ya teniente, participa en la Guerra de África a las órdenes del general López Domínguez, al que dedicará su obra “Las llaves del Estrecho”, publicada en 1882. Por la ocupación de Tetuan, Navarrete, que formaba parte de la Compañía de cohetes del 3º Regimiento de Artillería de a píe, fue ascendido al grado de capitán. En 1862, cuando se evacuó Tetuan fue destinado a Badajoz y, posteriormente a Colmenar. Ya entonces colaboraba asiduamente en la revista “El Mundo Militar” y en otras revistas nacionales. También se adhirió a la Liga Internacional de la Paz, descubriendo en este concepto –la paz- su autentica vocación, iniciando una serie de conferencias en el Ateneo Militar de Madrid, con títulos tan sugestivos y comprometidos como: “La fuerza pública en sus relaciones con el Derecho” o “¿Cuándo concluirá la guerra? En otras conferencias censuraba abiertamente la organización de los ejércitos y en todas ella recibió una crítica favorable de la prensa que alabó sus conferencias, “bellas de forma y de espíritu verdaderamente liberal.”

Su vida profesional se inicia cuando ingresa en la Escuela Militar de Segovia de la que sale con el grado de Alférez. En 1860, con 24 años y ya teniente, participa en la Guerra de África a las órdenes del general López Domínguez, al que dedicará su obra “Las llaves del Estrecho”, publicada en 1882. Por la ocupación de Tetuan, Navarrete, que formaba parte de la Compañía de cohetes del 3º Regimiento de Artillería de a píe, fue ascendido al grado de capitán. En 1862, cuando se evacuó Tetuan fue destinado a Badajoz y, posteriormente a Colmenar. Ya entonces colaboraba asiduamente en la revista “El Mundo Militar” y en otras revistas nacionales. También se adhirió a la Liga Internacional de la Paz, descubriendo en este concepto –la paz- su autentica vocación, iniciando una serie de conferencias en el Ateneo Militar de Madrid, con títulos tan sugestivos y comprometidos como: “La fuerza pública en sus relaciones con el Derecho” o “¿Cuándo concluirá la guerra? En otras conferencias censuraba abiertamente la organización de los ejércitos y en todas ella recibió una crítica favorable de la prensa que alabó sus conferencias, “bellas de forma y de espíritu verdaderamente liberal.”

Sin embargo, frente a estas dos proposiciones tan razonables, pecando tal vez de ingenuo, encabezó una propuesta que secundaron cuatro diputados más para que fuese incluida como asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria ¡el espiritismo!, influido sin duda por una corriente imperante y de moda en aquellos años entre algunos sectores intelectuales. Eso le valdría el mote o sobrenombre de “diputado espiritista”. /En la imagen, portada de su libro 'De Niza a Rota'

Sin embargo, frente a estas dos proposiciones tan razonables, pecando tal vez de ingenuo, encabezó una propuesta que secundaron cuatro diputados más para que fuese incluida como asignatura obligatoria en la enseñanza secundaria ¡el espiritismo!, influido sin duda por una corriente imperante y de moda en aquellos años entre algunos sectores intelectuales. Eso le valdría el mote o sobrenombre de “diputado espiritista”. /En la imagen, portada de su libro 'De Niza a Rota'

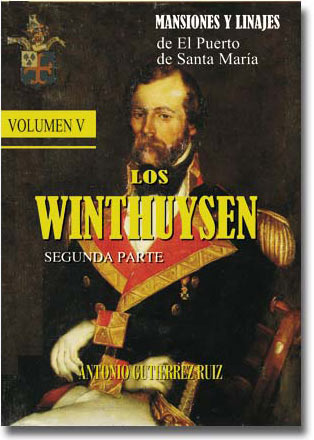

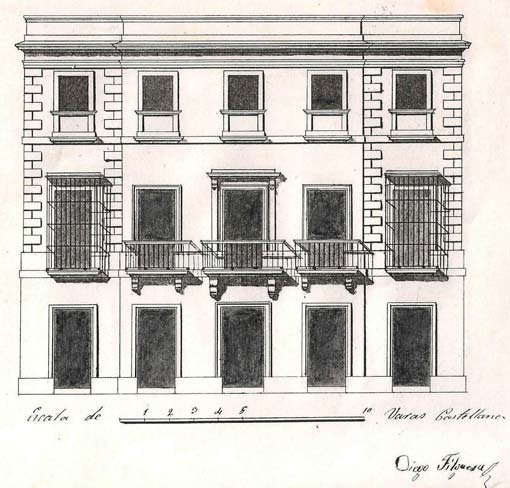

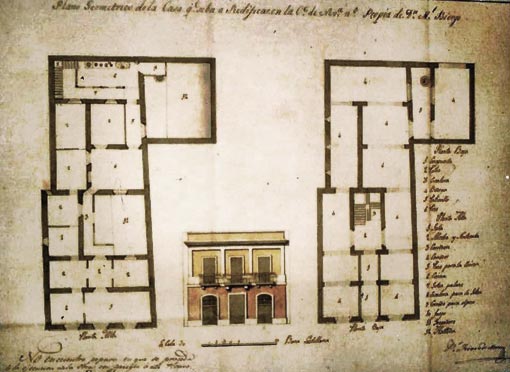

En esta segunda parte de los Winthuysen se aborda la historia de una de las que fueran casas principales de la familia, en la calle Pedro Muñoz Seca actual, denominada en esa época Manga de Gabán, desde su labranza hasta fines del siglo XIX, fecha en la que se convierte en colegio de niñas regentado por las Hermanas Carmelitas. De Nicoleta a Aramburu, primer y último propietario en los dos siglos investígados, pasando por Reinoso, Luyando Bermeo, Camacho Jaina y Helm, familias portuenses ilustres también propietarias, contempla una panoplia de gran variedad sociológica, finalizando con datos biográficos de los componentes de la cuarte y quinta generación de los Winthuysen, cuyos miembros son tan interesantes como la mayoría de sus antepasados, hasta completar 300 páginas, quedando pendiente para un próximo volumen, un apéndice final, el resto de miembros de esta saga, componentes de la sexta y séptima generación hasta nuestros días.

En esta segunda parte de los Winthuysen se aborda la historia de una de las que fueran casas principales de la familia, en la calle Pedro Muñoz Seca actual, denominada en esa época Manga de Gabán, desde su labranza hasta fines del siglo XIX, fecha en la que se convierte en colegio de niñas regentado por las Hermanas Carmelitas. De Nicoleta a Aramburu, primer y último propietario en los dos siglos investígados, pasando por Reinoso, Luyando Bermeo, Camacho Jaina y Helm, familias portuenses ilustres también propietarias, contempla una panoplia de gran variedad sociológica, finalizando con datos biográficos de los componentes de la cuarte y quinta generación de los Winthuysen, cuyos miembros son tan interesantes como la mayoría de sus antepasados, hasta completar 300 páginas, quedando pendiente para un próximo volumen, un apéndice final, el resto de miembros de esta saga, componentes de la sexta y séptima generación hasta nuestros días. Dentro de unos años será difícil poderse hacer con esta serie de libros que componen la colección “Mansiones y Linajes” que edita la Asociación Cultural Puertoguía, el relato más extenso y detallado realizado hasta el momento de algunos aspectos de la microhistoria de El Puerto de Santa María. Con el volumen que ahora presentamos, el 5º de la colección, serán mil doscientas páginas de texto de los más diversos temas, dando a conocer sagas familiares que ocuparon lugar preeminente en esta ciudad de El Puerto. Los descendientes y parientes de los Hano o Tosar (Vol. I); de Coig, Osborne o Castro Merello (Vol, II); de Terry o Ruiz Golluri (Vol. III) y de Winthuysen en sus múltiples ramas y entronques; de los Luyando, Camacho Jaina, Helm o Aramburu (Vols. IV y V), tendrán un interesante documento biográfico de sus ancestros en papel impreso y en general, a todos los interesados en el conocimiento de algunos aspectos del pasado portuense, les recomiendo adquieran toda la colección o alguno de los libros en particular, posibilitando con ello que podamos continuar editando nuevos volúmenes pues vosotros, lectores, sois nuestros únicos patrocinadores. A la venta en librerías o por correo electrónico:

Dentro de unos años será difícil poderse hacer con esta serie de libros que componen la colección “Mansiones y Linajes” que edita la Asociación Cultural Puertoguía, el relato más extenso y detallado realizado hasta el momento de algunos aspectos de la microhistoria de El Puerto de Santa María. Con el volumen que ahora presentamos, el 5º de la colección, serán mil doscientas páginas de texto de los más diversos temas, dando a conocer sagas familiares que ocuparon lugar preeminente en esta ciudad de El Puerto. Los descendientes y parientes de los Hano o Tosar (Vol. I); de Coig, Osborne o Castro Merello (Vol, II); de Terry o Ruiz Golluri (Vol. III) y de Winthuysen en sus múltiples ramas y entronques; de los Luyando, Camacho Jaina, Helm o Aramburu (Vols. IV y V), tendrán un interesante documento biográfico de sus ancestros en papel impreso y en general, a todos los interesados en el conocimiento de algunos aspectos del pasado portuense, les recomiendo adquieran toda la colección o alguno de los libros en particular, posibilitando con ello que podamos continuar editando nuevos volúmenes pues vosotros, lectores, sois nuestros únicos patrocinadores. A la venta en librerías o por correo electrónico:

No recuerdo de él un gesto de malestar, una bronca o una palabra fuera de tono. Y eso que a alguno se le reventó una vez en su biblioteca una bolsa de canicas. Y eso que las entrevistas surrealistas a las que lo sometíamos nunca aparecieron en aquellas publicaciones, de edición siempre inminente, pendiente de la subvención juvenil que solía acabar dilapidada en una o dos barbacoas.

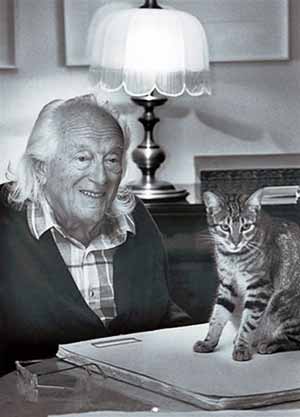

No recuerdo de él un gesto de malestar, una bronca o una palabra fuera de tono. Y eso que a alguno se le reventó una vez en su biblioteca una bolsa de canicas. Y eso que las entrevistas surrealistas a las que lo sometíamos nunca aparecieron en aquellas publicaciones, de edición siempre inminente, pendiente de la subvención juvenil que solía acabar dilapidada en una o dos barbacoas. Se cumplen hoy 732 años de la fundación de El Puerto de Santa María por Alfonso X 'el Sabio' y 111 años del nacimiento del poeta universal Rafael Alberti Merello. El historiador Enrique Pérez Fernández nos hace un recorrido por las seis casas en las que vivió nuestro paisano en El Puerto antes y después del exilio. /Rafael Alberti en su casa de la calle Albarizas, en la urbanización Las Viñas.

Se cumplen hoy 732 años de la fundación de El Puerto de Santa María por Alfonso X 'el Sabio' y 111 años del nacimiento del poeta universal Rafael Alberti Merello. El historiador Enrique Pérez Fernández nos hace un recorrido por las seis casas en las que vivió nuestro paisano en El Puerto antes y después del exilio. /Rafael Alberti en su casa de la calle Albarizas, en la urbanización Las Viñas.

En 1904 la familia Alberti-Merello se mudó de Palacio al número 21 de la calle Santo Domingo, hoy sede de la Fundación Rafael Alberti. Casa que parcialmente describió en 1959, en La Arboleda: “Vivíamos por estos años en una de la calle Santo Domingo, con un patio de losas encarnadas y un gran naranjo en el centro. Tan alto era, que siempre le conocí podadas sus ramas superiores. Así, el toldo contra el sol del verano no sufría, al extenderse, sus desgarraduras. El pie del tronco lo abrazaban varios círculos de macetas, todas de aspidistras oscuras y jugosas. Bajo la escalera que arrancaba del patio y subía al primer piso, se agachaba la carbonera, el cuarto lóbrego de los primeros castigos y terrores. Enfrente, pero siempre cerrado, estaba el del Nacimiento, que sólo podía abrirlo unos días antes de Navidad quien guardaba durante todo el año la llave: Federico.” /La casa de Santo Domingo, hoy Fundación Rafael Alberti.

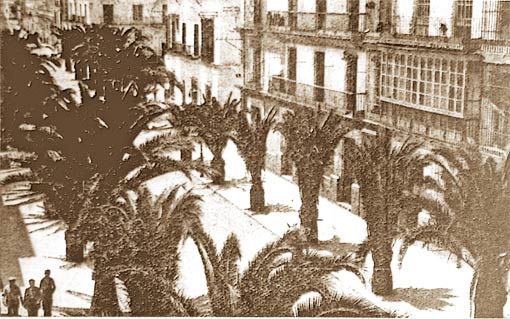

En 1904 la familia Alberti-Merello se mudó de Palacio al número 21 de la calle Santo Domingo, hoy sede de la Fundación Rafael Alberti. Casa que parcialmente describió en 1959, en La Arboleda: “Vivíamos por estos años en una de la calle Santo Domingo, con un patio de losas encarnadas y un gran naranjo en el centro. Tan alto era, que siempre le conocí podadas sus ramas superiores. Así, el toldo contra el sol del verano no sufría, al extenderse, sus desgarraduras. El pie del tronco lo abrazaban varios círculos de macetas, todas de aspidistras oscuras y jugosas. Bajo la escalera que arrancaba del patio y subía al primer piso, se agachaba la carbonera, el cuarto lóbrego de los primeros castigos y terrores. Enfrente, pero siempre cerrado, estaba el del Nacimiento, que sólo podía abrirlo unos días antes de Navidad quien guardaba durante todo el año la llave: Federico.” /La casa de Santo Domingo, hoy Fundación Rafael Alberti. De nuevo los Alberti cambiaron de casa, a la vez que los negocios y el dinero iban menguando, trasladándose a la calle Luna. Así, en La arboleda perdida escribe: “…he pasado por mi casa de la calle de la Luna, y he recordado el gran Teatro Principal, ya desaparecido. La parte alta del teatro, la de las buhardillas, daba a unas ventanas que caían sobre la azotea de mi casa. Desde allí se veía todo, y muchas veces, cuando niño, mis hermanos y yo subíamos a escuchar a los actores, cuyas voces nos llegaban clarísimas desde el escenario…”. El edificio, de sobrio y elegante empaque, fue derribado hacia 1970. Su fachada había sido reconstruida en 1859 por su entonces propietario, Críspulo Martínez, que también lo era del Teatro Principal. /En la imagen, la calle Luna hacia 1960. Junto al Teatro, la casa de los Merello. Foto, Rasero.

De nuevo los Alberti cambiaron de casa, a la vez que los negocios y el dinero iban menguando, trasladándose a la calle Luna. Así, en La arboleda perdida escribe: “…he pasado por mi casa de la calle de la Luna, y he recordado el gran Teatro Principal, ya desaparecido. La parte alta del teatro, la de las buhardillas, daba a unas ventanas que caían sobre la azotea de mi casa. Desde allí se veía todo, y muchas veces, cuando niño, mis hermanos y yo subíamos a escuchar a los actores, cuyas voces nos llegaban clarísimas desde el escenario…”. El edificio, de sobrio y elegante empaque, fue derribado hacia 1970. Su fachada había sido reconstruida en 1859 por su entonces propietario, Críspulo Martínez, que también lo era del Teatro Principal. /En la imagen, la calle Luna hacia 1960. Junto al Teatro, la casa de los Merello. Foto, Rasero.

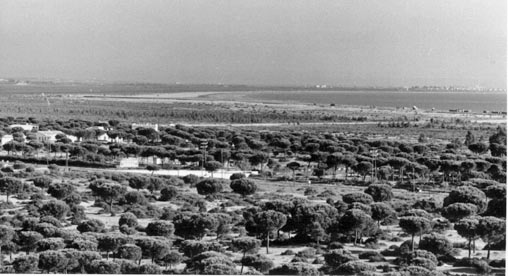

No le era extraño el entorno de su nueva casa, porque desde su más tierna infancia en el Coto de la Isleta vivió algunas de sus correrías infantiles, que evocó en La Arboleda, en terrenos que durante siglos fueron de los señores de El Puerto, como apuntó en el libro primero: “Aquellos bosques eran del duque de Medinaceli, como muchos palacios y casas del Puerto. ¡El duque de Medinaceli! ¡Qué misterio para nuestra imaginación en pañales!” Pinar que certeramente llamó “viejo bosque sucedido”, porque lo fue desde 1643, cuando se plantó por primera vez para fijar las arenas y evitar en lo posible la sempiterna barra del Guadalete. /Los azulejos de su casa ORA MARÍTIMA en Las Viñas.

No le era extraño el entorno de su nueva casa, porque desde su más tierna infancia en el Coto de la Isleta vivió algunas de sus correrías infantiles, que evocó en La Arboleda, en terrenos que durante siglos fueron de los señores de El Puerto, como apuntó en el libro primero: “Aquellos bosques eran del duque de Medinaceli, como muchos palacios y casas del Puerto. ¡El duque de Medinaceli! ¡Qué misterio para nuestra imaginación en pañales!” Pinar que certeramente llamó “viejo bosque sucedido”, porque lo fue desde 1643, cuando se plantó por primera vez para fijar las arenas y evitar en lo posible la sempiterna barra del Guadalete. /Los azulejos de su casa ORA MARÍTIMA en Las Viñas.

Nuestro gato Juan Gris ya ha hecho varias visitas a su próximo hogar, acaba de pasar de nuestra terraza madrileña al íntimo y umbroso jardín de la nueva casa. […] a nuestra casa de El Puerto queremos darle el mismo nombre que el escritor latino Avieno dio a su relato, Ora marítima, cuyas letras estoy dibujando en azules para que la maestra mano de Pepita Lena traslade a la cerámica […]

Nuestro gato Juan Gris ya ha hecho varias visitas a su próximo hogar, acaba de pasar de nuestra terraza madrileña al íntimo y umbroso jardín de la nueva casa. […] a nuestra casa de El Puerto queremos darle el mismo nombre que el escritor latino Avieno dio a su relato, Ora marítima, cuyas letras estoy dibujando en azules para que la maestra mano de Pepita Lena traslade a la cerámica […]