Al anochecer, en este clima que respiró Rafael Alberti en El Puerto de Santa María, José Manuel Caballero Bonald dice, hablando del aire y de la manzanilla de Sanlúcar: «—Es como si te bebieras el aire que viene de Doñana». El aire de Alberti viene de ahí, y de la bahía de Cádiz, y su cuna, y su arena y su luz es El Puerto de Santa María.

Pescando en el Río del Olvido. /Foto: Jorge Roa.

Dice Eduardo Mendicutti, que nació en Sanlúcar y vivió los primeros años de su vida respirando aquí: «—Le pasó a Alberti, nos pasa a todos. La bahía es el aire, la luz. El Puerto es una mezcla muy sensorial». Lees La arboleda perdida y hallas la respiración de Alberti.

Dice Mendicutti que este pueblo ha cambiado. Pero el aire no se lo han podido cambiar. El aire de Alberti. Huele el sol. “Te ataca los sentidos. No lo controlas. Influye sobre el olfato y por tanto sobre la memoria”. Estanislao Merello, que ahora tiene 91 años y está entre los parientes que han sobrevivido a Alberti, vive en el vértice de la bahía. Se asoma (con el olfato de su memoria) a esos olores; queda poco de lo que él vio, pero queda esta inmensa bahía. El Puerto es como un barco: desde este promontorio que hay en Vistahermosa ves lo que veía Alberti. San Fernando, Cádiz. La bahía de sus poemas. Me llevó por los lugares por donde el niño y el adolescente que fue el poeta paseaba cuando hacía rabonas y se fugaba de la disciplina feroz de los jesuitas. Ya no están las dunas cuya arena se metía entre sus ropas. Las playas ya no son el desierto que curtieron de mar su Marinero en tierra, pero el aire es de Alberti, lo respiras desde que llegas. /En la imagen de la izquierda, Eduardo Mendicutti.

Dice Mendicutti que este pueblo ha cambiado. Pero el aire no se lo han podido cambiar. El aire de Alberti. Huele el sol. “Te ataca los sentidos. No lo controlas. Influye sobre el olfato y por tanto sobre la memoria”. Estanislao Merello, que ahora tiene 91 años y está entre los parientes que han sobrevivido a Alberti, vive en el vértice de la bahía. Se asoma (con el olfato de su memoria) a esos olores; queda poco de lo que él vio, pero queda esta inmensa bahía. El Puerto es como un barco: desde este promontorio que hay en Vistahermosa ves lo que veía Alberti. San Fernando, Cádiz. La bahía de sus poemas. Me llevó por los lugares por donde el niño y el adolescente que fue el poeta paseaba cuando hacía rabonas y se fugaba de la disciplina feroz de los jesuitas. Ya no están las dunas cuya arena se metía entre sus ropas. Las playas ya no son el desierto que curtieron de mar su Marinero en tierra, pero el aire es de Alberti, lo respiras desde que llegas. /En la imagen de la izquierda, Eduardo Mendicutti.

Ese espacio es mental, aunque existan el colegio y aunque esté el mar intacto como paisaje de su memoria, El Puerto es un lugar que ahora se lee en La arboleda perdida como una invención de Alberti, dicen Luis García Montero y Caballero Bonald. Dice Caballero: «—Lo vi en Colombia cuando él estaba en el exilio, en 1960. Me dijo, nada más oírme: “¡Me has traído El Puerto de golpe!”». /En la imagen de la izquierda, Rafael Caballero Bonald.

Ese espacio es mental, aunque existan el colegio y aunque esté el mar intacto como paisaje de su memoria, El Puerto es un lugar que ahora se lee en La arboleda perdida como una invención de Alberti, dicen Luis García Montero y Caballero Bonald. Dice Caballero: «—Lo vi en Colombia cuando él estaba en el exilio, en 1960. Me dijo, nada más oírme: “¡Me has traído El Puerto de golpe!”». /En la imagen de la izquierda, Rafael Caballero Bonald.

Estaba pendiente de ese sonido; por eso escribió aquel libro, para no olvidarse, y para eso regresó, tras la muerte de Franco, y luego se instaló aquí, en sus últimos años, con su segunda esposa, la profesora y escritora María Asunción Mateo. Ahora todos los recuerdos de Alberti (la niñez en El Puerto, la vida en Madrid, la guerra, el exilio, la vida con María Teresa León, la bruma de su desolación) están en la Fundación Rafael Alberti, en la casa donde él pasó su infancia, en la calle de Santo Domingo.

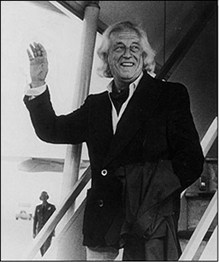

La arboleda era, dice Caballero, “un pinar de pinos prietos, un bosquecillo”, pero para Alberti era el paraíso que quiso recuperar describiéndolo. Estanislao nos llevó por los senderos perdidos de la arboleda. También nos llevó al patio aireado de los jesuitas que tanto hicieron sufrir al poeta “con su disciplina militar”. Están también todos esos lugares que ya solo existen en la memoria escrita, pero nadie ha podido tocar la mar. La señala su primo Merello: “La bahía es el sueño de Alberti”. Se huele, se ve, tan tranquilo este paisaje que huele. “¡Excepto si viene el Levante!”, dice Carmen, una de las hijas de Merello. “El Levante enloquece; a lo mejor es ese viento el que a veces ponía melancólico a Alberti”. /Rafael Alberti luciendo una de sus vistosas camisas.

La arboleda era, dice Caballero, “un pinar de pinos prietos, un bosquecillo”, pero para Alberti era el paraíso que quiso recuperar describiéndolo. Estanislao nos llevó por los senderos perdidos de la arboleda. También nos llevó al patio aireado de los jesuitas que tanto hicieron sufrir al poeta “con su disciplina militar”. Están también todos esos lugares que ya solo existen en la memoria escrita, pero nadie ha podido tocar la mar. La señala su primo Merello: “La bahía es el sueño de Alberti”. Se huele, se ve, tan tranquilo este paisaje que huele. “¡Excepto si viene el Levante!”, dice Carmen, una de las hijas de Merello. “El Levante enloquece; a lo mejor es ese viento el que a veces ponía melancólico a Alberti”. /Rafael Alberti luciendo una de sus vistosas camisas.

Era un chico díscolo, hacía cosas raras con las manos, era un poeta; luego, dice Merello, fue sabiendo que aquel muchacho que discutía con su hermano mayor, José Ignacio, era un escritor, que todo lo que hacía y que le parecía raro era lo que había detrás de Marinero en tierra. “Y cuando ya tuve hijos me aprendí esos versos”. Ahora él mira la bahía y las playas y el bosquecillo que ya solo está en la memoria como si escuchara recitar a Alberti.

Para Rafael, dice García Montero, “El Puerto de Santa María fue una construcción literaria”. Merced a ella siguió respirando en el exilio; El Puerto era, dice el secretario de la fundación Alberti, Enrique Pérez Castallo, que nos llevó por toda la memorabilia (“está abierta y está todo”, nos recalcó Enrique), “la nostalgia del paraíso perdido de su infancia”. De allí lo arrancó el padre, en medio de vicisitudes económicas que él cuenta en La arboleda perdida; en Marinero en tierra, su poema de amor a la bahía, le reprocha al padre por qué lo arrancó del aire del Puerto. “Esa es”, para Montero, “la metáfora de la libertad del mar, el relato de su inocencia, la simiente de su propia biografía”. /En la imagen de la izquierda, Luis García Montero.

Para Rafael, dice García Montero, “El Puerto de Santa María fue una construcción literaria”. Merced a ella siguió respirando en el exilio; El Puerto era, dice el secretario de la fundación Alberti, Enrique Pérez Castallo, que nos llevó por toda la memorabilia (“está abierta y está todo”, nos recalcó Enrique), “la nostalgia del paraíso perdido de su infancia”. De allí lo arrancó el padre, en medio de vicisitudes económicas que él cuenta en La arboleda perdida; en Marinero en tierra, su poema de amor a la bahía, le reprocha al padre por qué lo arrancó del aire del Puerto. “Esa es”, para Montero, “la metáfora de la libertad del mar, el relato de su inocencia, la simiente de su propia biografía”. /En la imagen de la izquierda, Luis García Montero.

Con Benjamín Prado que, como García Montero, habita en verano por estos aires, volvió a El Puerto en 1979. “Él estaba recuperando sus lugares de la infancia, y le gustaban tanto estos pueblos marítimos como los pueblos blancos”. “Recorrí el mundo”, le dijo Alberti ante la bahía, “pero Cádiz es otra cosa”. Tenía memoria de pintor. Era playero de tarde. “Mira”, decía, “cómo la luz se queda en la arena”.

Antes de ir a El Puerto de Santa María a encontrarme con esa luz que buscaba Alberti arañando en la memoria que hay en su arboleda perdida, fui a hablar en Madrid con dos sobrinos suyos, que son matrimonio de primos: Luis Docavo Alberti y María Alberti Aznar, hijos de María y de Vicente, dos hermanos de Rafael. Conservan correspondencia, dibujos, memorias del tío Cuco. Un día fue a verlos, ya en España de nuevo, y de la casa familiar se fue con una virgen de El Puerto, que es la Virgen de los Milagros. Ahí están, en los manuscritos que vinieron del exilio romano, sobre todo, los dibujos caprichosos, los peces en que convertía las tachaduras en las cartas donde relataba su más personal arboleda, la del exilio. “Añoraba el mar por encima de todas las cosas”. Cuando cumplió 70 años lo fueron a ver a Roma. Luis es hijo del hermano mayor, Vicente, al que Alberti protegió en la guerra. “Vicente, te tienes que ir, van a bombardear Madrid”. Y allí estuvo, escondido Vicente en la casa de Rafael y María Teresa, en el mismo sitio donde se preparaban los mítines del Frente Popular. /En la imagen de la izquierda, Benjamín Prado.

Antes de ir a El Puerto de Santa María a encontrarme con esa luz que buscaba Alberti arañando en la memoria que hay en su arboleda perdida, fui a hablar en Madrid con dos sobrinos suyos, que son matrimonio de primos: Luis Docavo Alberti y María Alberti Aznar, hijos de María y de Vicente, dos hermanos de Rafael. Conservan correspondencia, dibujos, memorias del tío Cuco. Un día fue a verlos, ya en España de nuevo, y de la casa familiar se fue con una virgen de El Puerto, que es la Virgen de los Milagros. Ahí están, en los manuscritos que vinieron del exilio romano, sobre todo, los dibujos caprichosos, los peces en que convertía las tachaduras en las cartas donde relataba su más personal arboleda, la del exilio. “Añoraba el mar por encima de todas las cosas”. Cuando cumplió 70 años lo fueron a ver a Roma. Luis es hijo del hermano mayor, Vicente, al que Alberti protegió en la guerra. “Vicente, te tienes que ir, van a bombardear Madrid”. Y allí estuvo, escondido Vicente en la casa de Rafael y María Teresa, en el mismo sitio donde se preparaban los mítines del Frente Popular. /En la imagen de la izquierda, Benjamín Prado.

El Puerto es la memoria de “unas casas preciosas, de jardines grandes y frondosos, no había gente ni había coches; el mar era la orilla de los bañadores decentes, del cochecito de caballos, de la playa de La Puntilla, de las dunas preciosas, de los pinos...”. Era, dice María Alberti Aznar, “una especie de sueño, que era el que añoraba el tío Cuco cuando nos vio en Roma”.

Volvió, paseó por la bahía sus camisas alegres. María Asunción Mateo dijo en una entrevista: “Murió casi sin darse cuenta, como se merecía: en su casa, muy cerca del mar, en nuestra cama, junto a mí y a los 97 años”. La arboleda ya se había perdido; él regresó a respirar la infancia, a morir, como él quería, en paz, ante la bahía de la que nunca se fue el aire de Alberti. /Texto: Juan Cruz

Poco después de las nueve de la noche del miércoles, 7 de septiembre de 2001 daban comienzo los cultos anuales en honor de la Patrona, Titular de la Ciudad y Alcaldesa Honoraria Perpetua de El Puerto, la Virgen de los Milagros. Según rezaba la convocatoria tradicional, se los dedicaban su Archicofradía y Esclavitud, el Venerable Clero y el católico vecindario de esta Ciudad.

Poco después de las nueve de la noche del miércoles, 7 de septiembre de 2001 daban comienzo los cultos anuales en honor de la Patrona, Titular de la Ciudad y Alcaldesa Honoraria Perpetua de El Puerto, la Virgen de los Milagros. Según rezaba la convocatoria tradicional, se los dedicaban su Archicofradía y Esclavitud, el Venerable Clero y el católico vecindario de esta Ciudad. APARICIÓN O ENCUENTRO.

APARICIÓN O ENCUENTRO. LA MÁS CANTADA.

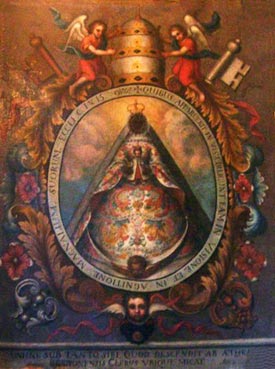

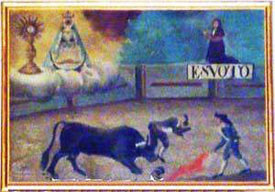

LA MÁS CANTADA. Y es que “la Ciudad es, genitivamente, propiedad de María: El Puerto de Santa María. Sus hijos somos de su propiedad. Y ella nos mira “como a cosita propia”, que dice el verso rotundo de una siguiriya gitana.” /En la imagen de la izquierca EXVOTO que se encuentra en las escaleras de acceso al Camarín de la Virgen, único, que se conozca, referido a una cogida en una corrida de toros.

Y es que “la Ciudad es, genitivamente, propiedad de María: El Puerto de Santa María. Sus hijos somos de su propiedad. Y ella nos mira “como a cosita propia”, que dice el verso rotundo de una siguiriya gitana.” /En la imagen de la izquierca EXVOTO que se encuentra en las escaleras de acceso al Camarín de la Virgen, único, que se conozca, referido a una cogida en una corrida de toros. RAFAEL ALBERTI Y MILAGROS.

RAFAEL ALBERTI Y MILAGROS. CURIOSIDADES DEL PREGÓN.

CURIOSIDADES DEL PREGÓN.

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza.

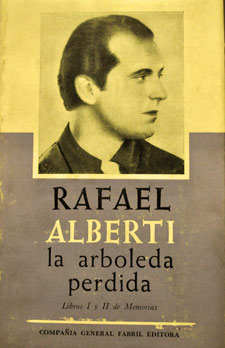

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza. A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.

En la imagen de la izquierda, el libro donde aparecen sus primeros poetas, publicado en Cádiz en 1987.

En la imagen de la izquierda, el libro donde aparecen sus primeros poetas, publicado en Cádiz en 1987.

Ha transcurrido medio siglo y un lustro desde que un alcalde enamorado de El Puerto, su cultura, arte e historia, incluyera en el calendario festivo local unos juegos florales que complementase las celebraciones del denominado “Día de la Raza”, la fiesta conmemorativa del descubrimiento para la cultura occidental del continente americano, un 12 de octubre, “Día de la Hispanidad” día festivo a nivel nacional que aún perdura en el que, por aquellas décadas, de forma muy especial, El Puerto recordaba la participación de la entonces villa señorial en la gesta del Descubrimiento con diversos actos. /En la imagen, portada del programa de actos de la Fiesta de la Hispaniad.

Ha transcurrido medio siglo y un lustro desde que un alcalde enamorado de El Puerto, su cultura, arte e historia, incluyera en el calendario festivo local unos juegos florales que complementase las celebraciones del denominado “Día de la Raza”, la fiesta conmemorativa del descubrimiento para la cultura occidental del continente americano, un 12 de octubre, “Día de la Hispanidad” día festivo a nivel nacional que aún perdura en el que, por aquellas décadas, de forma muy especial, El Puerto recordaba la participación de la entonces villa señorial en la gesta del Descubrimiento con diversos actos. /En la imagen, portada del programa de actos de la Fiesta de la Hispaniad.

EDUARDO GENER CUADRADO

EDUARDO GENER CUADRADO

JOSE MARIA CARRASCAL

JOSE MARIA CARRASCAL ANTONIO ÁLAMO SALAZAR

ANTONIO ÁLAMO SALAZAR

RAFAEL GUILLEN

RAFAEL GUILLEN ANGEL GARCIA LOPEZ

ANGEL GARCIA LOPEZ