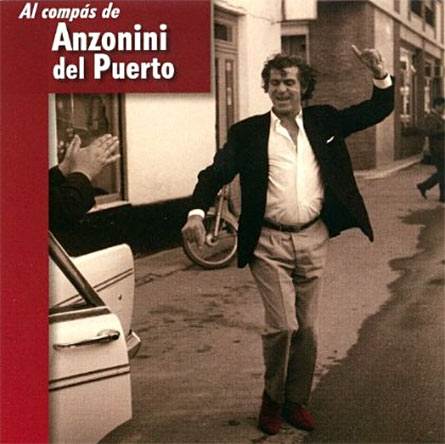

La vida de Anzonini fue una fiesta: un cantaor y bailaor festero cuya biografía y legado reconstruye Andrés González Gómez a través de entrevistas con sus compañeros de juerga. Este singular personaje porteño, Manuel Bermudez Junquera (ver nótula núm. 524 en GdP) cantaor y bailaor, embustero profesional, viajero por medio mundo con su arte, ha sido presentado en diversas localidades sin que, en El Puerto, tengamos noticias de que vayamos a asistir a su puesta de largo, a la presentación del evento biográfico de unos de sus hijos. Ni ayuntamiento ni peñas flamencas parece que lo tengan entre sus planes.

Fue editado en 2013 por ‘El Flamenco Vive’, en Madrid, el año 2013. 384 páginas, incluye CD. Se puede encontrar pulsando aquí.

La estirpe de cantaores-bailaores festeros es un género dentro del mundo de lo jondo. Parece ser que los hubo desde que se inventó la fiesta, y hoy en día, esta faceta jonda goza de excelente salud en las voces y el baile de Luis Peña o Javier Heredia, por señalar dos ejemplos a vuela pluma. Fue un género algo secreto, porque se trata de una forma flamenca de intimidad, aunque en algunas ocasiones se asomó, y se sigue asomando, al tablao y a los festivales. Pero su espacio natural es la fiesta íntima. Fueron, son, maestros del compás y del quiebro bulearo, y sus nombres deben figurar con letras doradas en la historia de lo jondo. Fueron y son, sin ánimo de exhaustividad, Paco Valdepeñas, Ansonini del Puerto, Fernandillo de Morón, Pepito Vargas, El Mono de Jerez, El Funi, El Andorrano, El Marsellés, Enrique Pantoja, etc.

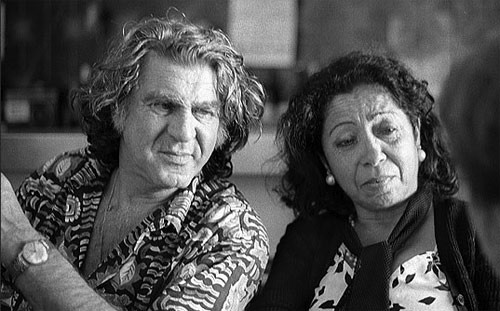

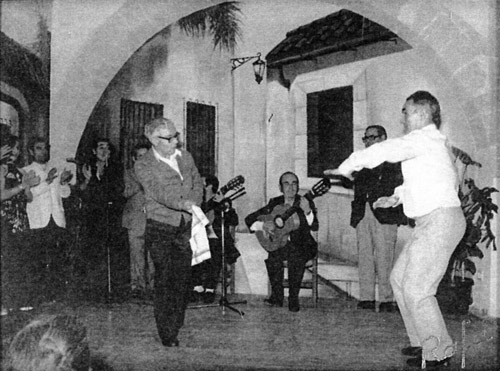

Anzonini, junto a Fernanda de Utrera al día siguiente de algunas de sus innumerables fiestas.

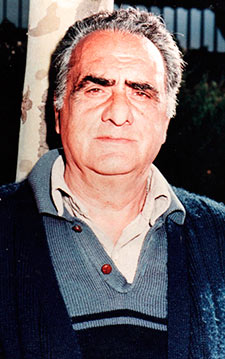

Uno de ellos fue Manuel Bermúdez Junquera (Jerez de la Frontera, 1917 - Sevilla, 1983), conocido artísticamente por Ansonini o Anzonini del Puerto. Andrés González Gómez indaga en esta obra en el origen de este curioso apodo, sin ofrecer una respuesta definitiva. El propio Ansonini afirmaba que era un apellido que se perdió en su árbol genealógico que tenía antecedentes italianos. Por eso González se ha ido a Italia a recabar información pero, como digo, ésta no resulta conclusiva. Lo cierto es que, como uno de los entrevistados en esta obra afirma, Ansonini era un grandísimo embustero. Maestro de la burla y la burlería.

Anzonini del Puerto en la Universidad de Washington en 1982. Estos son algunos detalles de su baile y arte tan genuinos.

La obra se articula como un recorrido biográfico y cronológico. La investigación ha ido a los archivos, aunque se basa en su mayoría en declaraciones de testigos en primera persona de la vida de Ansonini. Son cientos las entrevistas que recoge esta obra, expuestas de forma cronológica: Alfonso Queipo de Llano, Pierre Lefranc, El Monga, Ángel Camacho, Paul Shalmy, Manuel Portela, Juan del Gastor, Paco del Gastor... El libro también incluye entrevistas o testimonios históricos que González ha recabado de publicaciones periódicas o de libros como los firmados Donn Pohren. Asimismo, ha seguido el autor la huella de Ansonini en internet, hasta el punto de ofrecer más de 40 referencias electrónicas, entre ellas, Gente del Puerto.

La fiesta más grande que recuerdo, Fiestas en Málaga, Las fiestas del Casinillo, Fiestas en Seatle o Fiestas en Sevilla son sólo algunos de los títulos de capítulos de esta obra alusivos al flamenco de intimidad que practicaba Ansonini. La vida fue una fiesta para este flamenco con alma lúdica que "nunca fue viejo" al decir del guitarrista Juan del Gastor, que lo acompañó en tantas de estas reuniones nocturnas. Es cierto. Los testimonios gráficos -abundantes- que nos ofrece esta obra lo presentan más estilizado y juvenil conforme pasan los años. Hasta el punto de que muchos se asombraron cuando descubrieron la edad real del personaje el día que murió.

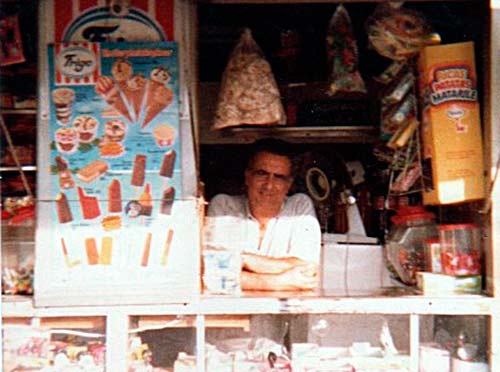

Ansonini, aunque nacido en Jerez, vivió en El Puerto (donde tuvo muchos años una carnicería), en Morón, Madrid y Sevilla, y pasó largas temporadas en la costa californiana, por ese vínculo enorme que tuvo con el flamenco moronense. De hecho, circula un vídeo en iternet que lo presenta como "gitano y carnicero de carne de toro". En todos estos lugares dejó huella, y de todos ellos alimentó su estilo cantaor y bailaor. También pasó en los años 60 por los tablaos de Madrid y la Costa del Sol, así como por los festivales bajo-andaluces de los primeros 70. De hecho el cantaor y bailaor no se inició profesionalmente hasta los 60.

Un sentido lúdico de la vida basado en un compás exacto pero humano, alejado de la cualidad metronómica de muchos de los intérpretes actuales. Con todo, Ansonini tiene muchos seguidores hoy y su escuela no acabará hasta que el flamenco acabe, como demuestran jóvenes intérpretes como los citados más arriba. Eso es lo que menos me interesa del libro, ese carácter de fin de una época, de "cualquier tiempo pasado fue mejor", que es fruto, más que de la intención del autor, del espíritu de la mayor parte de los entrevistados, que ya no son jóvenes, aunque sí lo eran en la época que evocan.

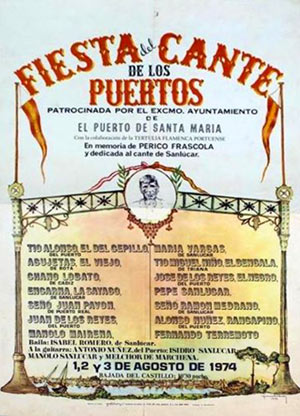

Diego del Gastor y Anzonini del Puerto.

El libro se acompaña, como es norma en las publicaciones de El Flamenco Vive, de un CD con 13 pistas de audio y un vídeo. Los registros sonoros nos presentan a Ansonini acompañado por Diego el del Gastor en fiestas de Morón, Rota, Málaga y Seattle, en este último caso con la guitarra de Keni el Lebrijano, en los años 60, 70 y 80, así como una grabación de Carmen Amaya en la que Ansonini le acompaña a golpes de nudillos y palillos. El repertorio nos lo presenta como cantaor eminentemente festero, obviamente: siete bulerías, dos bulerías por soleá, dos alegrías y una seguiriya. Estas grabaciones, a parte de la voz del cantaor, nos ofrecen el regalo del toque intenso, ensolerado y seguro de Diego del Gastor. La voz de Ansonini era rozada y cálida, visceral, de pura entrega flamenca. Su baile era corto, muy elegante, directo y esencial. Aunque los bailaores y cantaores festeros habitualmente son cortos de repertorio, lo característico de su estilo es que cantan y bailan a un tiempo. Por eso, aunque su repertorio se repite de una fiesta a otra, en realidad es siempre distinto, porque hablamos de un arte de inspiración. Tanto es así que en este disco podemos apreciar la creatividad de Ansonini para improvisar letras sobre la marcha. Otra cosa es la rima, claro, pero ¿a quién le importa? Lo importante es el compás, de ahí que sus bulerías incluyan, de forma abundante, cuplés y canciones populares. Hasta tal punto es original el baile de Ansonini que Mario Maya reconocía haberle cogido su molinete de brazos. También su famoso brazo caído era único.

https://www.youtube.com/watch?v=CmPlQzHbd5w&spfreload=10

Este vídeo muestra la intervención de nuestro cantaor y bailaor en la película documental Garlic is as good as ten mothers (1980) de Les Blank sobre la incidencia del ajo en la cultura española y gitana. Allí Anzonini baila y canta al tiempo que aliña y embute un chorizo. /Texto: Juan Verguillos.

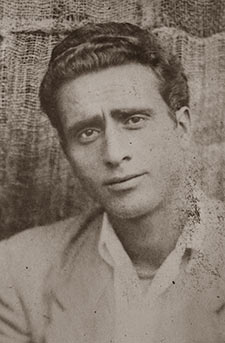

Rafael Delgado Sánchez, apodado artísticamente “Rafael El Gitano”, nació en El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1927 y se marchó con los que no vuelven el 3 de mayo de 2000, a los setenta y tres años de edad, en la Ciudad en la que por primera vez vio la luz. Pertenecía a una familia muy conocida en El Puerto cuyos patriarcas eran Juan Delgado Rodríguez y Carlota Sánchez Serrano, apodada “La Estraperlista”.

Rafael Delgado Sánchez, apodado artísticamente “Rafael El Gitano”, nació en El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1927 y se marchó con los que no vuelven el 3 de mayo de 2000, a los setenta y tres años de edad, en la Ciudad en la que por primera vez vio la luz. Pertenecía a una familia muy conocida en El Puerto cuyos patriarcas eran Juan Delgado Rodríguez y Carlota Sánchez Serrano, apodada “La Estraperlista”.

Mi compadre Luis Gatica, me comentó que lo vio en tomas de dichos, bautizos y quedó prendado de su arte y del de su hermano Perico, que también bailaba. Joaquín Albaiceta, guitarrista que estuvo en algunas fiestas con él, nos habla del movimiento de brazos de estos dos artistas del El Puerto: de Rafael El Gitano y de Manolo Ansonini.

Mi compadre Luis Gatica, me comentó que lo vio en tomas de dichos, bautizos y quedó prendado de su arte y del de su hermano Perico, que también bailaba. Joaquín Albaiceta, guitarrista que estuvo en algunas fiestas con él, nos habla del movimiento de brazos de estos dos artistas del El Puerto: de Rafael El Gitano y de Manolo Ansonini.

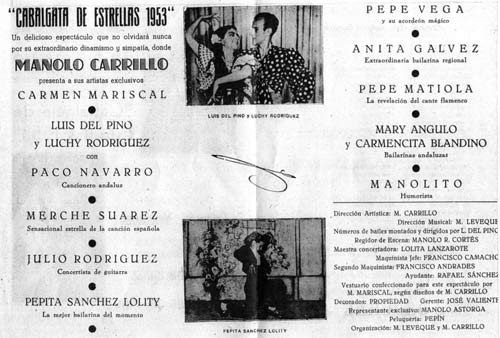

En el Cine Macario en los años cincuenta participó en un concurso de baile, con bailaores del Puerto y provincia, entre ellos, Los Hermanos Suárez, ganando el primer premio Manolo Suárez y el segundo para Rafael El Gitano. En el Teatro Principal de El Puerto, participó en muchos espectáculos, según viejos aficionados portuenses.

En el Cine Macario en los años cincuenta participó en un concurso de baile, con bailaores del Puerto y provincia, entre ellos, Los Hermanos Suárez, ganando el primer premio Manolo Suárez y el segundo para Rafael El Gitano. En el Teatro Principal de El Puerto, participó en muchos espectáculos, según viejos aficionados portuenses.

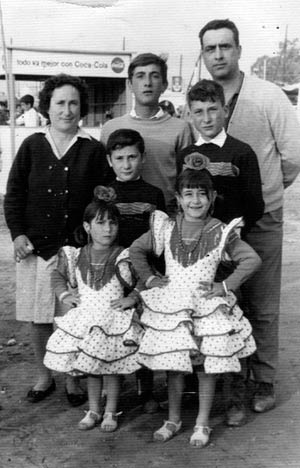

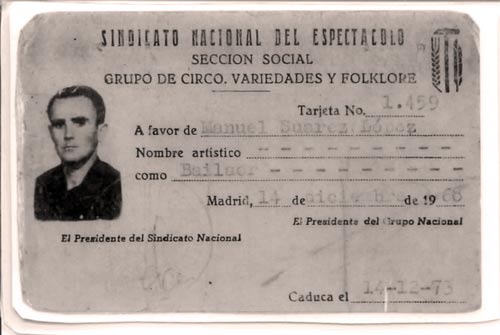

José Cabrales Campos, conocido artísticamente como Pepín Cabrales nacido en Cádiz en 1936, era un bailaor flamenco que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado triunfó en tablaos madrileños de prestigio: El Duende, Zambra o Los Canasteros, viajando fuera de España con diversas compañías flamencas. Era también un hombre con gracia, capaz de animar la fiesta. Fue también un extraordinario palmero. A final de los setenta dejó de bailar. En 1979 y 1980 desempeñó la gerencia del tablao La Venta del Gato, retirándose a continuación de la vida pública. Falleció en Madrid en el año 2004.

José Cabrales Campos, conocido artísticamente como Pepín Cabrales nacido en Cádiz en 1936, era un bailaor flamenco que en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado triunfó en tablaos madrileños de prestigio: El Duende, Zambra o Los Canasteros, viajando fuera de España con diversas compañías flamencas. Era también un hombre con gracia, capaz de animar la fiesta. Fue también un extraordinario palmero. A final de los setenta dejó de bailar. En 1979 y 1980 desempeñó la gerencia del tablao La Venta del Gato, retirándose a continuación de la vida pública. Falleció en Madrid en el año 2004.

AMIGOS FLAMENCOS.

AMIGOS FLAMENCOS.

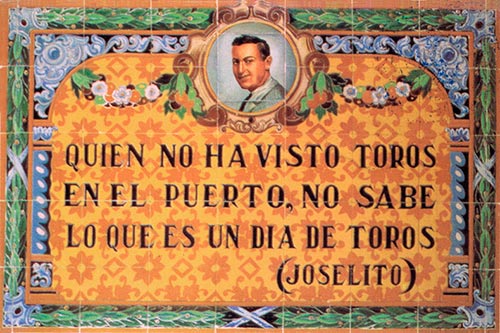

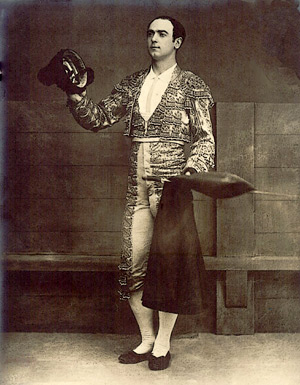

El 6 de diciembre de 1880 'El Toreo' (Madrid) publicaba los siguientes datos biográficos del matador de toros, Luis Mazzantini, cuando este, --por vez primera-- despachaba un toro de puntas en la Plaza de Madrid. «Luis Mazzantini y Eguía es natural de Elgoibar (Guipúzcua), donde nació el 10 de Octubre de 1856. En unión de sus padres se trasladó a Italia en 1867, donde residió hasta 1870 en que regresó a España, ingresando en la servidumbre del Rey Don Amadeo de Saboya. En 1873, fue nombrado factor telegrafista de los ferrocarriles del Mediodía, y en 1878 jefe de Estación en la de Malpartida, dejando su destino en Mayo de 1880, para dedicarse al arte del toreo. Toreó por primera vez en Albacete, el año 1873, en dos novilladas organizadas por los empleados de aquella Estación, matando dos toretes. Después trabajó como sobresaliente en dos becerradas, dadas por la Sociedad de socorros de ferrocarriles, que se celebraron en Madrid en 1877 y 79». «.../... has toreado en varias plazas, entre ellas, Valencia de Alcántara, Sonseca, Villena, Jadraque, etc... Posee los idiomas italiano y francés, y tiene el título de bachiller en artes».

El 6 de diciembre de 1880 'El Toreo' (Madrid) publicaba los siguientes datos biográficos del matador de toros, Luis Mazzantini, cuando este, --por vez primera-- despachaba un toro de puntas en la Plaza de Madrid. «Luis Mazzantini y Eguía es natural de Elgoibar (Guipúzcua), donde nació el 10 de Octubre de 1856. En unión de sus padres se trasladó a Italia en 1867, donde residió hasta 1870 en que regresó a España, ingresando en la servidumbre del Rey Don Amadeo de Saboya. En 1873, fue nombrado factor telegrafista de los ferrocarriles del Mediodía, y en 1878 jefe de Estación en la de Malpartida, dejando su destino en Mayo de 1880, para dedicarse al arte del toreo. Toreó por primera vez en Albacete, el año 1873, en dos novilladas organizadas por los empleados de aquella Estación, matando dos toretes. Después trabajó como sobresaliente en dos becerradas, dadas por la Sociedad de socorros de ferrocarriles, que se celebraron en Madrid en 1877 y 79». «.../... has toreado en varias plazas, entre ellas, Valencia de Alcántara, Sonseca, Villena, Jadraque, etc... Posee los idiomas italiano y francés, y tiene el título de bachiller en artes».

Posteriormente es nuevamente grabado por Antonio Mairena.. Según Alonso Núñez 'Rancapino' su abuela, 'Tia Antonia La Obispa' cantaba esta soleá con gran flamencura y es muy posible que 'La Niña de los Peines' lo aprendiera directamente de Teresita o bien de 'La Obispa' del Puerto.

Posteriormente es nuevamente grabado por Antonio Mairena.. Según Alonso Núñez 'Rancapino' su abuela, 'Tia Antonia La Obispa' cantaba esta soleá con gran flamencura y es muy posible que 'La Niña de los Peines' lo aprendiera directamente de Teresita o bien de 'La Obispa' del Puerto.

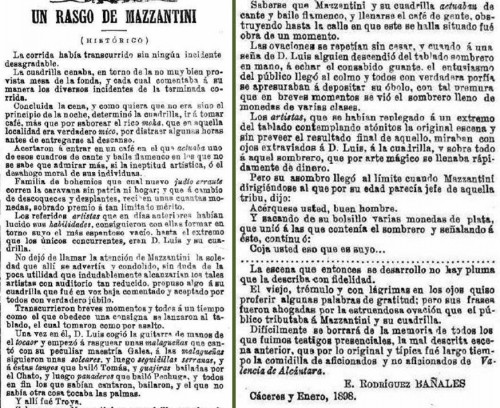

«La más joven generación estuvo representada por Juan de los Reyes, cantaor con voz ronca parecida a la de Agujetas, poseedor de un buen estilo; Pepe Sanlúcar, aunténtico prodigio de voz y compás, camino de ser figura importante y Rancapino, un cantaor que no conviene perder de vista porque es muy posible que haya que contar con él en un futuro inmediato para poder hablar de cante.»

«La más joven generación estuvo representada por Juan de los Reyes, cantaor con voz ronca parecida a la de Agujetas, poseedor de un buen estilo; Pepe Sanlúcar, aunténtico prodigio de voz y compás, camino de ser figura importante y Rancapino, un cantaor que no conviene perder de vista porque es muy posible que haya que contar con él en un futuro inmediato para poder hablar de cante.»

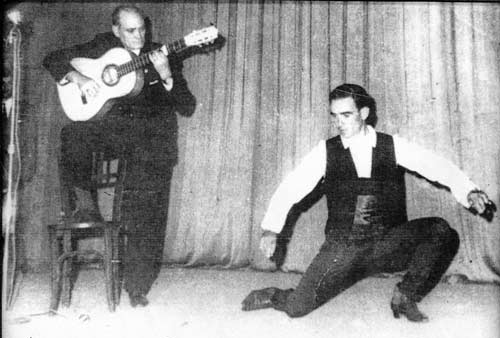

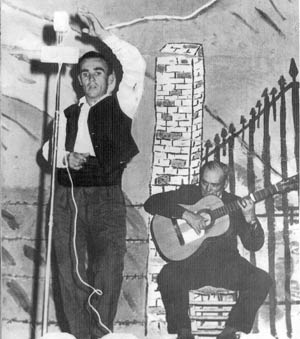

Antonio Suarez López, hoy en día lo recuerdan aficionados viejos de esta zona del Campo de Gibraltar, como un buen bailaor, la familia del Flecha, los Chaquetas y los Cortes, emparentado con Chiquetete. Actuó con muchos artistas del baile y el cante de estas fechas, como fueron: Antonio el Chaqueta, Adela la del Chaqueta, Chocolate, Jarrito de Jerez y los guitarrista, Félix de Utrera, el Niño de los Rizos y me dejo a muchos fuera del tiesto. En estas fechas Antonio estuvo ligado a una bailaora de nombre Dolores Cortés. /En la imagen, Manuel Suárez, acompañado a la guitarra por Joaquín Albaiceta.

Antonio Suarez López, hoy en día lo recuerdan aficionados viejos de esta zona del Campo de Gibraltar, como un buen bailaor, la familia del Flecha, los Chaquetas y los Cortes, emparentado con Chiquetete. Actuó con muchos artistas del baile y el cante de estas fechas, como fueron: Antonio el Chaqueta, Adela la del Chaqueta, Chocolate, Jarrito de Jerez y los guitarrista, Félix de Utrera, el Niño de los Rizos y me dejo a muchos fuera del tiesto. En estas fechas Antonio estuvo ligado a una bailaora de nombre Dolores Cortés. /En la imagen, Manuel Suárez, acompañado a la guitarra por Joaquín Albaiceta. José María Pemán --a la izquierda de la imagen-- dejó escrito que "La saeta, especie de oración silvestre y espontánea, con algo de copla y algo de sollozo, es la cifra y compendio de la devoción andaluza. En ella se increpa a Judas y a los sayones, se departe amistosamente con San Juan, se piropea a la Virgen y a las Marías, se lloran los dolores de Cristo con una familiaridad candorosa y sencilla, y al mismo tiempo con tal sentido de la realidad plástica y viviente, que, más que viendo desfilar a una cofradía por la calle, parece que estuviese el pueblo viendo pasar el trágico cortejo de Cristo, camino de la muerte, en las faldas mismas del Calvario".

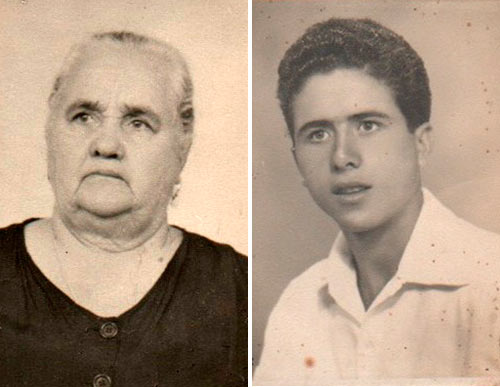

José María Pemán --a la izquierda de la imagen-- dejó escrito que "La saeta, especie de oración silvestre y espontánea, con algo de copla y algo de sollozo, es la cifra y compendio de la devoción andaluza. En ella se increpa a Judas y a los sayones, se departe amistosamente con San Juan, se piropea a la Virgen y a las Marías, se lloran los dolores de Cristo con una familiaridad candorosa y sencilla, y al mismo tiempo con tal sentido de la realidad plástica y viviente, que, más que viendo desfilar a una cofradía por la calle, parece que estuviese el pueblo viendo pasar el trágico cortejo de Cristo, camino de la muerte, en las faldas mismas del Calvario". Permitdme que recuerde a los saeteros portuenses a los que conocí, desde que por primera vez, acaso con siete años, me incorporé, como acólito provisional, en las madrugadas nazarenas, al lado de mi padre, fiscal de paso, y oí las voces fervorosas y venerables de Pellicer, de Laynez, de Gatica, de Paco El Azotea, de El Caneco, de Esperancita López, de Milagritos Forte, de Matiola, de Carrasco, de Juanito Arjona o el pito de caña con que un anciano interpretaba estremecedoramente su saeta en la Plaza de las Galeras, al paso del Nazareno, todos los años, hasta que uno de ellos faltó y nunca supe quién era. /A la izquierda imagen de Antonio Jiménez Salguero ‘el Caneco’. Debajo, Antonia Núñez Heredia, ‘la Obispa’, abuela de Rancapino y Orillo del Puerto.

Permitdme que recuerde a los saeteros portuenses a los que conocí, desde que por primera vez, acaso con siete años, me incorporé, como acólito provisional, en las madrugadas nazarenas, al lado de mi padre, fiscal de paso, y oí las voces fervorosas y venerables de Pellicer, de Laynez, de Gatica, de Paco El Azotea, de El Caneco, de Esperancita López, de Milagritos Forte, de Matiola, de Carrasco, de Juanito Arjona o el pito de caña con que un anciano interpretaba estremecedoramente su saeta en la Plaza de las Galeras, al paso del Nazareno, todos los años, hasta que uno de ellos faltó y nunca supe quién era. /A la izquierda imagen de Antonio Jiménez Salguero ‘el Caneco’. Debajo, Antonia Núñez Heredia, ‘la Obispa’, abuela de Rancapino y Orillo del Puerto. El Puerto ha sido y es una ciudad de honda tradición saetera. Ha visto pasar la historia completa y tortuosa de cómo la saeta se engendró y tomó carta de naturaleza flamenca. El Puerto que, al amparo de la flota de las galeras tuvo en su solar a pícaros, a ciegos fingidos, a animeros; que tuvo Cofradía de Animas en la Prioral con magnífica capilla y retablo; que en el siglo XVII fundó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a la Cofradía de Animas de San Nicolás de Tolentino; que vibró con las penetrantes saetas de los misioneros franciscanos y capuchinos; que hizo suyos los retazos de coplas sentenciosas y morales y las pasó por el tamiz flamenco de un Tomás El Nitri, una Teresita Mazantini, una Ana Losa; una Antonia La Obispa, un Diego el Gurrino... hasta dejarlas pulidas e incorporadas a la tradición, tiene peso específico y legitimación para exaltar a su saeta. /Texto: Luis Suárez Ávila.

El Puerto ha sido y es una ciudad de honda tradición saetera. Ha visto pasar la historia completa y tortuosa de cómo la saeta se engendró y tomó carta de naturaleza flamenca. El Puerto que, al amparo de la flota de las galeras tuvo en su solar a pícaros, a ciegos fingidos, a animeros; que tuvo Cofradía de Animas en la Prioral con magnífica capilla y retablo; que en el siglo XVII fundó la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno a la Cofradía de Animas de San Nicolás de Tolentino; que vibró con las penetrantes saetas de los misioneros franciscanos y capuchinos; que hizo suyos los retazos de coplas sentenciosas y morales y las pasó por el tamiz flamenco de un Tomás El Nitri, una Teresita Mazantini, una Ana Losa; una Antonia La Obispa, un Diego el Gurrino... hasta dejarlas pulidas e incorporadas a la tradición, tiene peso específico y legitimación para exaltar a su saeta. /Texto: Luis Suárez Ávila.