Hoy fallecía el experimentado director y realizador teatral Gustavo Pérez Puig, a la edad de 81 años. Estaba casado con la actriz y directora Mara Recatero. Durante su juventud, cursando estudios de Derecho y Filosofía y Letras, se inicia en el mundo del teatro, dirigiendo en 1957 en el Teatro Español Universitario (TEU) ‘La Venganza de Don Mendo’, del autor portuense D. Pedro Muñoz Seca, así como tres versiones mas para el teatro, en 1977, (emitida en TVE en 1979) y 1986 (emitida en TVE en 1988) y 1997. Así como dos versiones mas para TVE en 1964 y 1972. En total dirigió o realizó la obra de Muñoz Seca en seis ocasiones.

La venganza de Don Mendo es una obra de teatro en verso que abunda en juegos de palabras y golpes de humor; una reducción al absurdo de los elementos propios del drama histórico con fines paródicos. Se unen elementos detonante del ayer y del presente en obvios anacronismos, haciendo además que personajes medievales se muevan en un mundo dominado por la moral utilitaria del tiempo de Muñoz Seca.

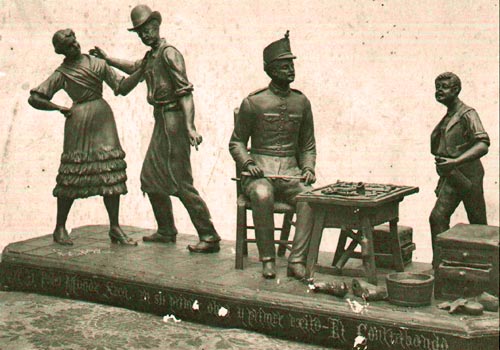

El 11 de diciembre de 1953 fue representada en el Teatro Principal de El Puerto 'La Venganza de Don Mendo' por un grupo de actores de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, a beneficio de la Cabalgata de Reyes. Entre ellos, Merche Macaria, Manolo Sánchez 'Zutanito', Pepe Morillo, Manolo Gago, ...

En el centro de la imagen, nuestra paisana Merche Macaria, en la misma representación de 1953, representando a Azofaifa. "--Azofaifa, mala mora/ ¿en quien me vengo yo ahora?" "--Véngate en mí, por Alá" "--Que por Alá, por aquí" y le asestó una puñalada...

La Venganza de Don Mendo fue estrenada en Madrid en 1918 en el Teatro de la Comedia y de nuevo en 1925 en el Teatro del Centro, interpretando al personaje principal, Juan Bonafé y Valeriano León, respectivamente. En 1953, un grupo de actores aficionados de la Academia de Bellas Artes la representaron en el Teatro Principal. Esta obra de Muñoz Seca fue llevada al cine en 1961 dirigida e interpretada en el papel principal por Fernando Fernán Gómez.

La película completa dirigida y representada por Fernando Fernán Gómez

1957. Teatro Estable Universitario. (Villaviciosa de Odón. Madrid). Con José Luis Ozores como Don Mendo y los actores Maruchi Fresno, Mercedes Barranco, Laly Soldevilla, José Calvo, Antonio Ozores, Manuel Alexandre y María Luisa Ponte, entre otros.

1964. Primera Fila (TVE). 21 de junio de 1964. Isamel Merlo como Don Mendo, con Manuel Alesandre, Valeriano Andrés, María Blanquer, Fernando Delgado, Jesús Enguita, Sancho Gracia, Vicente Haro, Vicky Lagos, Felix Navarro, Blanca Sendino, Laly Soldevilla y Concha Velasco, entre otros.

La Venganza de Don Mendo con Tony Leblanc en TVE

1972. Estudio 1 (TVE) 29 de septiembre de 1972. Tony Leblanc como Don Mendo, Genma Cuervo, Fernando Guillén, Manuel Alexandre, Madri Carmen Prendes, Antonio Ozores, Luisa Sala y Ana María Vidal, entre otros.

1977. Centro Cultural de la Villa (Madrid) Manolo Gómez Bur como Don Mendo y los actores Amparo Baró, Julia Caba Alba, Jaime Blanch, Joaquin Pamplona, José María Escuer y Encarna Abad, entre otros.

La Venganza de Don Mendo con Manolo Gómez Bur.

1979. TVE. Manolo Gómez Bur, en el papel de Don Mendo, Amparo Baró, Alejandro Ulloa, María Silva, José María Escuer, Joaquín Pamplona, Julia Caba Alba y Jaime Blanch.

1986. Teatro La Latina (Madrid), versión musical de Enrique Llovet, Alfonso Ussía y Gregorio García Segura. José Sazatornil hizo de Don Mendo y los actores Vicky Lussón, Luis Varela, María Silva, Francisco Piquer, Rafaela Aparicio, Luis Prendes, Encarna Abad y Nicolás Romero Cáceres, entre otros.

La Venganza de Don Mendo con José Sazatornil 'Saza'.

1988. TVE. Versión Musical. Con José Sazatornil como Don Mendo, Vicky Lussón, Luis Varela, María Silva, Francisco Piquer, Rafaela Aparicio, Luis Prendes y Luis Barbero entre otros.

1997. Teatro Español. (Madrid), Raul Sender como Don Mendo y los actores Maruchi León, Juan Carlos Naya, Ana María Vidal y Manuel Gallardo.

Trailer de la película 'Don Mendo Rock ¿La Venganza?'.

La Venganza de Don Mendo sería luego versionada y dirigida por Tricicle en los años 1999, 2010 y 2011. Y en 2003 dirigido por Jaime Azpilicueta en el Teatro La Latina, de Madrid. En diciembre de 2010 se estrenaría 'Don Mendo Rock. ¿La Venganza?' una película en clave de humor basada en las vicisitudes de unos actores para representar la obra más conocida de nuestro paisano Muñoz Seca. Este 2012 se ha representado en el Teatro Español de Madrid, a beneficio de la Casa del Actor, con Iñaki Miramón en el papel de Don Mendo.

José Luis Parra Pérez, conocido como ‘Peli’, nace en El Puerto de Santa María el 22 de Diciembre de 1.947, en la calle Nevería. 22. Sus padres Luis Parra Rabaneda y Milagros Pérez Gonzalez vivieron la explosión de Cádiz el 18 de Agosto y la muerte de Manolete el 29 de Agosto de ese mismo año. Inició sus estudios en las Carmelitas, luego en el Asilo de la calle Cielos y después ingresó en la academia de José Luis Poullet

José Luis Parra Pérez, conocido como ‘Peli’, nace en El Puerto de Santa María el 22 de Diciembre de 1.947, en la calle Nevería. 22. Sus padres Luis Parra Rabaneda y Milagros Pérez Gonzalez vivieron la explosión de Cádiz el 18 de Agosto y la muerte de Manolete el 29 de Agosto de ese mismo año. Inició sus estudios en las Carmelitas, luego en el Asilo de la calle Cielos y después ingresó en la academia de José Luis Poullet

Algunos niños de su edad se acercaban a ellos para verlos entrenar e, incluso, algún atrevido a participar con ellos en sus ejercicios. Aquella ilusión y sueño se fueron haciendo realidad y pasaron a ensayar en la sala de baile 'Picnic' en la calle Santa Clara, cuyo propietario era Ismael, el del 'Castillito de La Puntilla'. En aquel 'Picnic' empezaron a actuar en directo y de allí tomaron el nombre de 'Los Picnic de El Puerto'. La sala se llenaba para verlos actuar en directo. Sus paisanos estaban entusiasmado con 'Los Picnic', que se iban haciendo hombres y acróbatas profesionales. /En la imagen de la izquierda, Los Picnic actuando en la Plaza del Polvorista, en el Circo de los Hermanos Riola.

Algunos niños de su edad se acercaban a ellos para verlos entrenar e, incluso, algún atrevido a participar con ellos en sus ejercicios. Aquella ilusión y sueño se fueron haciendo realidad y pasaron a ensayar en la sala de baile 'Picnic' en la calle Santa Clara, cuyo propietario era Ismael, el del 'Castillito de La Puntilla'. En aquel 'Picnic' empezaron a actuar en directo y de allí tomaron el nombre de 'Los Picnic de El Puerto'. La sala se llenaba para verlos actuar en directo. Sus paisanos estaban entusiasmado con 'Los Picnic', que se iban haciendo hombres y acróbatas profesionales. /En la imagen de la izquierda, Los Picnic actuando en la Plaza del Polvorista, en el Circo de los Hermanos Riola.

TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

TELEVISIÓN ESPAÑOLA.

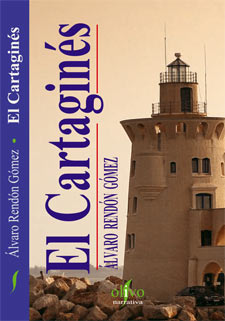

A lo largo del día de hoy se ponen a a la venta los primeros ejemplares de la novela "El Cartaginés", editada por El Olivo de Papel, de la que es autor el portuense Álvaro Rendón Gómez.

A lo largo del día de hoy se ponen a a la venta los primeros ejemplares de la novela "El Cartaginés", editada por El Olivo de Papel, de la que es autor el portuense Álvaro Rendón Gómez.

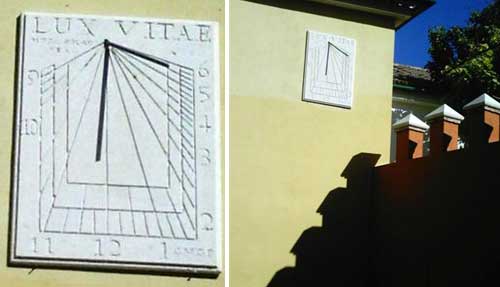

Álvaro Rendón Gómez, El Puerto de Santa María (Cádiz), 1950. Geómetra, narrador y ensayista. Licenciado en Bellas Artes. Catedrático de Dibujo. Estudiante de Cábala Hermética desde 1982, ha publicado ensayos con base geométrica como Mapas Geométricos, 1993; Análisis de recintos sagrados, 2000; Geometría paso a paso (tres volúmenes), 2001-2002; La Lápida Templaria descifrada, 2008, en colaboración con Juan Eslava Galán; La Cripta del Shemaforash, 2011. Su última novela, "Marisma con buitres", ha sido alabada por escritores de la talla de Juan Eslava Galán, premio Planeta 1987 [Librería Zorba, Larga, 69; El Puerto de Santa María; teléfono 956872195]

Álvaro Rendón Gómez, El Puerto de Santa María (Cádiz), 1950. Geómetra, narrador y ensayista. Licenciado en Bellas Artes. Catedrático de Dibujo. Estudiante de Cábala Hermética desde 1982, ha publicado ensayos con base geométrica como Mapas Geométricos, 1993; Análisis de recintos sagrados, 2000; Geometría paso a paso (tres volúmenes), 2001-2002; La Lápida Templaria descifrada, 2008, en colaboración con Juan Eslava Galán; La Cripta del Shemaforash, 2011. Su última novela, "Marisma con buitres", ha sido alabada por escritores de la talla de Juan Eslava Galán, premio Planeta 1987 [Librería Zorba, Larga, 69; El Puerto de Santa María; teléfono 956872195]