A la misteriosa desaparición de buena parte de su legado se une ahora la batalla legal por la residencia romana del poeta, que el viernes hubiera cumplido 109 años. Solía decir que escribía para dejar una estela. También ha dejado un oscuro laberinto. Lo contaba ayer, en su edición sabatina, el escritor Benjamín Prados, en el periódico de El País.

Trece de julio de 1990. Roma y El Puerto de Santa María. Mientras en la capital de Italia un camión atraviesa la ciudad lleno de cuadros, dibujos y serigrafías de Picasso, Miró o Tàpies y de cartas y libros firmados por Neruda o Pasolini, en el hermoso municipio de la bahía de Cádiz un coche nupcial empieza a rodar lentamente hacia los juzgados. El primero ha salido del número 88 de la Via Garibaldi, en el barrio del Trastevere, un antiguo convento de color naranja convertido en casa de vecinos, y el segundo de una casa llamada Ora Marítima, construida muy cerca del océano, en la urbanización Las Viñas. Las dos viviendas tienen en común al poeta Rafael Alberti y se diferencian en que una la compartió con quien fue su mujer durante casi 60 años, la escritora María Teresa León, y en la otra va a instalarse con la que está a punto de ser su nueva esposa, una profesora 44 años más joven que él, llamada María Asunción Mateo. Aunque, en realidad, hay otra diferencia importante: la casa junto al río Tíber donde pasó los últimos 14 años de su exilio, era suya y de León; pero la que está en su localidad natal pertenece al Ayuntamiento, que se la ha cedido para que pueda cerrar allí, tranquilamente, el formidable círculo de su vida.

Hoy, 21 años más tarde y a los 12 de haber fallecido Alberti, el chalet Ora Marítima sigue en manos de su viuda; la mayoría de las obras de arte y manuscritos que salieron de Roma para ser conservados y expuestos en una fundación que iba a abrirse en Cádiz se trasladó en medio de un enorme escándalo a El Puerto de Santa María y al final fue disuelta, por falta de fondos, en 2010, han desaparecido; y el piso de Via Garibaldi, donde continúa viviendo su novia de los años setenta, la bióloga catalana Beatriz Amposta, con la que inició una relación cuando María Teresa ya estaba enferma de alzheimer, arrastra una deuda de más de 60.000 euros que los administradores de la finca se disponen a cobrar exigiendo que los herederos se hagan cargo de ella o que la propiedad sea embargada y se subaste. /En la imagen, la primera mujer del poeta, María Teresa León.

Hoy, 21 años más tarde y a los 12 de haber fallecido Alberti, el chalet Ora Marítima sigue en manos de su viuda; la mayoría de las obras de arte y manuscritos que salieron de Roma para ser conservados y expuestos en una fundación que iba a abrirse en Cádiz se trasladó en medio de un enorme escándalo a El Puerto de Santa María y al final fue disuelta, por falta de fondos, en 2010, han desaparecido; y el piso de Via Garibaldi, donde continúa viviendo su novia de los años setenta, la bióloga catalana Beatriz Amposta, con la que inició una relación cuando María Teresa ya estaba enferma de alzheimer, arrastra una deuda de más de 60.000 euros que los administradores de la finca se disponen a cobrar exigiendo que los herederos se hagan cargo de ella o que la propiedad sea embargada y se subaste. /En la imagen, la primera mujer del poeta, María Teresa León.

LITIGIOS

Dos despachos de abogados de Madrid están a punto de emprender una batalla legal en la que se verán implicados la hija del poeta, Aitana Alberti León; los descendientes de sus dos hermanos por parte de madre, Gonzalo y Enrique de Sebastián; su viuda y su antigua compañera sentimental e inquilina del inmueble, Beatriz Amposta, a la que el autor de Roma, peligro para caminantes escribió un libro titulado Amor en vilo que, hasta el día de hoy, continúa inédito. Rafael Alberti solía repetir que él escribía para dejar una estela; pero como se ve, lo que ha dejado es un oscuro laberinto.

Fachada del número 88 de Via Garibaldi, en Roma, donde vivió el poeta. /Foto: J.M.M.

VIA GARIBALDI

La casa de Via Garibaldi era, efectivamente, el hogar donde Rafael Alberti y María Teresa León habían pasado gran parte de su destierro en Italia, un país al que llegaron después de vivir 24 años en Buenos Aires, tras el golpe de Estado de 1936; y era también una especie de santuario por lo civil al que peregrinaban escritores y políticos antifranquistas ansiosos de conocer a aquella pareja mítica que simbolizaba tantas cosas: la Generación del 27, la República, la Guerra Civil, el éxodo de los derrotados, el Partido Comunista… Por añadidura, no era raro que quienes franqueaban aquella puerta se encontrasen en el interior con Pasolini, Fellini, Vittorio Gassman o cualquiera de los españoles que se dejaban caer por esa ciudad a la que, según sostenía el mismo Alberti, sus compatriotas solo iban por dos motivos: a ver al Papa o a verlo a él.

En Italia, los Alberti habían vivido en Milán y en otra casa en Roma, pero cuando el poeta recibió el Premio Lenin de la Paz, en 1965, utilizaron el dinero del galardón para comprar el piso de Via Garibaldi, que todos los que conocieron definen como un auténtico museo: "Las habitaciones estaban repletas de cuadros de Picasso, Miró, Guinovart, Quatrucci…", contaba en 1976 el pintor y crítico Francisco Arniz Sanz en el libro Aproximación a Rafael Alberti y María Teresa León. Y no solo eso, porque también había muchísimas obras propias, como recuerda la sobrina del escritor, Teresa Sánchez Alberti, que fue la encargada, junto con el director del Patronato de Cultura de la Diputación de Cádiz, el vicepresidente de la Fundación Rafael Alberti y la abogada Cristina Almeida, de ir a retirar los materiales de la casa del Trastevere para que fueran llevados a Cádiz: "Había infinidad de cosas, por ejemplo, muchísimas litografías de mi tío, a veces tiradas enteras, que en algunos casos, al parecer, se vendieron más tarde a la propia Fundación al triple de lo que valían; y cosas inéditas por todas partes, apuntes, esbozos, cuadernos escritos de puño y letra por él y por María Teresa…".

Alberti con parte de las cajas de su legado, en la casa de la calle Santo Domingo. /Foto: Fito Carreto.

EL LEGADO: CAJAS DE PROBLEMAS.

Tras quince días de trabajo, el legado quedó embalado en 386 cajas de cartón. Y cuando el tesoro llegó a la capital andaluza y empezó a hacerse su inventario en un almacén de la calle del Rosario, se pudo comprobar que, sobre todo, esas cajas estaban llenas de problemas.

El lunes 16 de julio, tres días después de su boda con María Asunción, ese legado, que fue tasado por los especialistas en unos dos mil millones de pesetas, fue presentado por el autor de Marinero en tierra y su nueva mujer a la prensa. Fue la última vez que se les vio sonreír, porque a partir de ese instante todo fueron conflictos, malas noticias y sorpresas desagradables.

María Asunción Mateo y su marido, Rafael Alberti, en 1994, cinco años antes de la muerte del poeta. /Foto: Pablo Juliá.

LA SEGUNDA BODA.

Nada más casarse, Alberti se alejó de muchas de las personas a las que quería. Sus memorias, La arboleda perdida, fueron censuradas, como puede comprobarse comparando las primeras ediciones de su segundo tomo y las últimas, y desaparecieron de sus páginas sus amigos más cercanos y en ocasiones hasta su hija Aitana y su sobrina Teresa, que era quien lo había cuidado desde su retorno a España, quien se ocupaba de casi todos sus asuntos domésticos y en cuya casa vivió mientras se recuperaba del accidente de coche que tuvo en 1987. "La boda la organizaron mientras yo estaba en Italia ocupándome de su patrimonio", asegura Teresa. "Yo me enteré de que se había casado por los periódicos. Nada más regresar a mi casa, lo telefoneé y me dijo: 'No quiero que vengas'. Y al día siguiente, llamaron a mi puerta y cuando abrí era un notario que venía a exigirme que le devolviese los poderes que me había dado mi tío para que me ocupase de sus asuntos".

Interior de la que ha sido Fundación Alberti en El Puerto.

LA FUNDACIÓN, A EL PUERTO.

Alberti y su esposa, María Asunción Mateo, que no ha querido participar en este reportaje, empezaron a presentar una queja tras otra en la Diputación de Cádiz, un día porque las tareas de clasificación iban despacio; otro porque el almacén de la calle del Rosario no reunía las condiciones necesarias; o porque se habían mezclado obras de arte con objetos personales que no tenían por qué estar incluidos en la donación. El resultado fue que los políticos que gobernaban la institución accedieron a disolver la Fundación Rafael Alberti y poner en manos de la pareja todo aquello que había llegado a Cádiz por deseo del autor de Cal y canto y pagado con dinero público. El matrimonio anunció entonces que se abriría una nueva Fundación en El Puerto de Santa María, en una casa en la que el escritor vivió de niño, y que en ella, como aún puede leerse en su página web oficial, estarían "depositados no solo los recuerdos de la infancia del universal poeta, sino también la donación que junto a su primera esposa, María Teresa León, hizo en 1978 a su ciudad natal".

Eso nunca fue cierto, porque la gran mayoría de las obras que fueron sacadas de Via Garibaldi nunca han vuelto a salir a la luz y, desde luego, jamás han sido vistas en las salas de ese centro al que el escritor José Manuel Caballero Bonald, falseando una vocal, solía referirse como "la fundición." /En la imagen de la izquierda, Caballero Bonald.

Eso nunca fue cierto, porque la gran mayoría de las obras que fueron sacadas de Via Garibaldi nunca han vuelto a salir a la luz y, desde luego, jamás han sido vistas en las salas de ese centro al que el escritor José Manuel Caballero Bonald, falseando una vocal, solía referirse como "la fundición." /En la imagen de la izquierda, Caballero Bonald.

OCHO TESTAMENTOS.

A partir de entonces, Alberti no volvió a publicar más libros de poemas. Sí redactó, en cambio, varios testamentos: firmó uno el 9 de mayo de 1991; otro, 24 horas después; uno más al año siguiente, el 10 de octubre; otros dos el 11 de junio de 1993 y el 25 de mayo de 1995; y finalmente, tres más, el 27 de febrero, el 3 de abril y el 10 de diciembre de 1996. En el definitivo no le dejaba prácticamente nada a su hija Aitana, mientras que a su viuda le otorgaba "todo el contenido de las casas donde han residido" y "el ejercicio de los derechos de explotación de toda su obra, tanto literaria como pictórica, en toda la amplitud prevista por la Ley de Propiedad Intelectual"; y a los dos hijos de esta, los derechos de autor de sus libros más señalados, para él Marinero en tierra, Ora marítima, Baladas y canciones del Paraná y Los ocho nombres de Picasso y para ella La arboleda perdida, Sobre los ángeles, A la pintura y Retornos de lo vivo lejano. De la casa de Via Garibaldi no se decía nada, pero ese silencio tiene una explicación: Alberti no quería dejar desamparada a Beatriz Amposta, y aunque primero le ofreció, como recuerda Teresa Sánchez, vender ese inmueble y comprarle un apartamento, más tarde le mandó un documento en el que la autorizaba a vivir en la casa del Trastevere y la nombraba propietaria del libro que había escrito para ella, Amor en vilo. Todo ello parece combinar mal con las acusaciones a Amposta de tener ocupada su casa, no permitirle entrar en ella y haberle robado un cuadro de Motherwell y una cerámica de Picasso, que están publicadas en un dudoso tercer tomo de La arboleda perdida del que su editor, Mario Muchnik, afirma tener mil pruebas que demuestran, como mínimo, que Alberti no fue su único autor.

BEATRIZ AMPOSTA.

BEATRIZ AMPOSTA.

"Rafael y yo mantuvimos una amistad muy intensa tras romper nuestra relación sentimental, que acabó en 1981, tras regresar de un viaje a Nueva York en el que, por cierto, escribió un poema en el que vaticina el derrumbe de las Torres Gemelas", dice Beatriz Amposta; "él me telefoneaba prácticamente todos los días, hasta que hubo una última conversación en la que me dijo: 'No puedo llamarte más, me lo han prohibido'. Cuando se contó que había venido a Roma y que yo no le había dejado entrar en su casa, ¡resulta que estábamos juntos en el Hotel d'Inghilterra! Si yo dejé mi casa en piazza Santa María y me vine a vivir a Via Garibaldi fue porque él me lo pidió, me dijo que le estaban expoliando y me suplicó que me encargara de cuidar sus cosas. Así lo hice, hasta que él mandó a su sobrina Tere a buscarlas. Después, su viuda me llamó para amenazarme, para decirme que me iban a desahuciar y que me preparase, porque la apoyaban Felipe González y el Rey… He estado quince años luchando en los tribunales, que me han dado la razón uno tras otro, porque yo estoy aquí legalmente y tengo mis derechos. Y en cuanto a los famosos 60.000 euros, en Roma como en todas partes las derramas las tienen que pagar los propietarios, no los inquilinos. Si Rafael me hubiera pedido que me marchara, yo le habría dicho: dame tres meses para buscar otro lugar. Pero él no hizo nada de eso, sino todo lo contrario. Y finalmente, en cuanto a la comunidad de vecinos de esta casa, resumo quiénes son recordando que cuando yo le propuse al Ayuntamiento de Roma que se pusiera en la fachada una placa que recordase que aquí había vivido Rafael Alberti, se opusieron".

Aitana Alberti, la hija del poeta.

AITANA ALBERTI.

Aitana Alberti, que vive desde hace décadas en Cuba, cree que la situación no puede tardar en resolverse: "Han pasado 11 años desde su muerte, y es el momento de que se liquide de una vez por todas la sociedad de bienes gananciales que unía el patrimonio común de mis padres. Y esa casa tendrá que pasar a manos de sus herederos. A mí, en cualquier caso, lo que me gustaría es que en Via Garibaldi se abriera alguna clase de centro de estudios del exilio. Esa casa fue un punto de encuentro de todos los antifranquistas, una especie de isla a salvo de la dictadura terrible que había en España, y por ella pasaron los intelectuales más importantes del siglo XX. Creo que son dos razones de peso para ser conservada".

ESTUDIO LEGAL PÉREZ-ALHAMA.

Las palabras destino y sentido son la misma con las letras en un orden diferente. Ahora, dos bufetes de Madrid, Écija Abogados y el Estudio Legal Pérez-Alhama, tratan de volverlas a convertir en una sola para que la casa de Rafael Alberti y María Teresa León no llegue en ruinas al futuro. No será fácil. El abogado Juan José Pérez Calvo, del Estudio Legal Pérez-Alhama, a quien los administradores de Via Garibaldi han pedido que localice a los herederos del inmueble, del cual en el registro solo constan como propietarios el poeta y su esposa, fallecidos, respectivamente, en 1999 y 1988, y que les reclame la deuda, dice que esta se debe "a que no se ha pagado ninguna de las cuotas mensuales desde 1990, ni tampoco el tanto por ciento que le corresponde a ese piso por las reparaciones y restauraciones que se han llevado a cabo en estos años, muchas de ellas impuestas por el Ayuntamiento de Roma. Y si nadie paga, el embargo se pondrá en marcha".

Patio interior del edificio de Via Garibaldi, 88, en Roma. /Foto: J.M.M.

ÉCIJA ABOGADOS.

Otro despacho de Madrid, Écija Abogados, representa a Aitana Alberti y también trata de solucionar el asunto de la casa del Trastevere: "Nosotros pusimos una demanda en Cádiz, donde murió Alberti, y cuando la jueza que la tramitaba se inhibió de ella porque, según dijo, 'el caso le venía grande', pusimos otra en Majadahonda (Madrid), donde falleció María Teresa León, para solicitar que se haga un inventario de los bienes del matrimonio y que se liquide la sociedad de gananciales. En lo que respecta a Via Garibaldi, 88, al ser un bien tangible, las cuentas están muy claras: a Aitana Alberti le corresponde un 66% de la propiedad; a los descendientes de los otros dos hijos de su madre, que viven una en París y el otro en Burgos, un 12% a cada uno; y a la viuda de Alberti, un 10%. Eso es inamovible. En cuanto a Beatriz Amposta, reside allí porque Alberti la autorizó a ello". ¿Entonces? "Bueno, pues entonces habrá que llegar a un acuerdo económico entre las partes", dice Juan José Pérez Calvo, "y si no se alcanza, emprender un litigio. Y en cualquier caso, alguien va a tener que pagar la deuda, o al final la casa será subastada". El horizonte se está poniendo negro sobre la casa de color naranja, cuyo precio de mercado ronda el millón doscientos mil euros. En 1988, a Alberti le pagaron por sus obras completas poco más de seis mil.

Hay demasiadas manos tendidas y una sola llave. El poema sobre las Torres Gemelas al que se refería Beatriz Amposta se publicó en el libro Versos sueltos de cada día y dice, entre otras cosas: "Aquí no baja el viento, / se queda aquí en las torres, / en las largas alturas, / que un día caerán, / batidas, arrasadas de su propia ufanía". Ojalá que esos versos sean menos clarividentes que su autor, que este 16 de diciembre hubiera cumplido 109 años, y no adivinen hoy el futuro de su casa de Roma como él adivinó entonces el de los rascacielos de Nueva York.

Hay demasiadas manos tendidas y una sola llave. El poema sobre las Torres Gemelas al que se refería Beatriz Amposta se publicó en el libro Versos sueltos de cada día y dice, entre otras cosas: "Aquí no baja el viento, / se queda aquí en las torres, / en las largas alturas, / que un día caerán, / batidas, arrasadas de su propia ufanía". Ojalá que esos versos sean menos clarividentes que su autor, que este 16 de diciembre hubiera cumplido 109 años, y no adivinen hoy el futuro de su casa de Roma como él adivinó entonces el de los rascacielos de Nueva York.

LA OTRAS JOYAS DEL POETA.

El legado de Rafael Alberti incluía “obras de Picasso, Miró, Antonio Saura o Tàpies” y otros que citaba el inventario que se hizo de los bienes al llegar estos a Cádiz, donde se recogen obras de “Siqueiros, José Caballero, Hernández Mompó, Kokochinsky, Lucio Muñoz o Viola; dibujos de Vázquez Díaz; grabados de Manuel Ángeles Ortiz, Miró, Genovés o Guinovart; cuartillas con poemas, dedicatorias, cartas y telegramas…”, aparte de obras del propio Alberti y cartas y libros firmados por Pablo Neruda, Louis Aragon, Juan Ramón Jiménez, Paul Éluard, José Bergamín o Pier Paolo Pasolini. (Texto: Benjamín Prados).

ADN CÁDIZ Y JEREZ.

ADN CÁDIZ Y JEREZ.

Hoy, 21 años más tarde y a los 12 de haber fallecido Alberti, el chalet Ora Marítima sigue en manos de su viuda; la mayoría de las obras de arte y manuscritos que salieron de Roma para ser conservados y expuestos en una fundación que iba a abrirse en Cádiz se trasladó en medio de un enorme escándalo a El Puerto de Santa María y al final fue disuelta, por falta de fondos, en 2010, han desaparecido; y el piso de Via Garibaldi, donde continúa viviendo su novia de los años setenta, la bióloga catalana Beatriz Amposta, con la que inició una relación cuando María Teresa ya estaba enferma de alzheimer, arrastra una deuda de más de 60.000 euros que los administradores de la finca se disponen a cobrar exigiendo que los herederos se hagan cargo de ella o que la propiedad sea embargada y se subaste. /En la imagen, la primera mujer del poeta, María Teresa León.

Hoy, 21 años más tarde y a los 12 de haber fallecido Alberti, el chalet Ora Marítima sigue en manos de su viuda; la mayoría de las obras de arte y manuscritos que salieron de Roma para ser conservados y expuestos en una fundación que iba a abrirse en Cádiz se trasladó en medio de un enorme escándalo a El Puerto de Santa María y al final fue disuelta, por falta de fondos, en 2010, han desaparecido; y el piso de Via Garibaldi, donde continúa viviendo su novia de los años setenta, la bióloga catalana Beatriz Amposta, con la que inició una relación cuando María Teresa ya estaba enferma de alzheimer, arrastra una deuda de más de 60.000 euros que los administradores de la finca se disponen a cobrar exigiendo que los herederos se hagan cargo de ella o que la propiedad sea embargada y se subaste. /En la imagen, la primera mujer del poeta, María Teresa León.

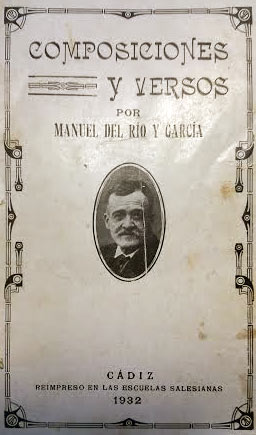

Eso nunca fue cierto, porque la gran mayoría de las obras que fueron sacadas de Via Garibaldi nunca han vuelto a salir a la luz y, desde luego, jamás han sido vistas en las salas de ese centro al que el escritor José Manuel Caballero Bonald, falseando una vocal, solía referirse como "la fundición." /En la imagen de la izquierda, Caballero Bonald.

Eso nunca fue cierto, porque la gran mayoría de las obras que fueron sacadas de Via Garibaldi nunca han vuelto a salir a la luz y, desde luego, jamás han sido vistas en las salas de ese centro al que el escritor José Manuel Caballero Bonald, falseando una vocal, solía referirse como "la fundición." /En la imagen de la izquierda, Caballero Bonald. BEATRIZ AMPOSTA.

BEATRIZ AMPOSTA.

Hay demasiadas manos tendidas y una sola llave. El poema sobre las Torres Gemelas al que se refería Beatriz Amposta se publicó en el libro Versos sueltos de cada día y dice, entre otras cosas: "Aquí no baja el viento, / se queda aquí en las torres, / en las largas alturas, / que un día caerán, / batidas, arrasadas de su propia ufanía". Ojalá que esos versos sean menos clarividentes que su autor, que este 16 de diciembre hubiera cumplido 109 años, y no adivinen hoy el futuro de su casa de Roma como él adivinó entonces el de los rascacielos de Nueva York.

Hay demasiadas manos tendidas y una sola llave. El poema sobre las Torres Gemelas al que se refería Beatriz Amposta se publicó en el libro Versos sueltos de cada día y dice, entre otras cosas: "Aquí no baja el viento, / se queda aquí en las torres, / en las largas alturas, / que un día caerán, / batidas, arrasadas de su propia ufanía". Ojalá que esos versos sean menos clarividentes que su autor, que este 16 de diciembre hubiera cumplido 109 años, y no adivinen hoy el futuro de su casa de Roma como él adivinó entonces el de los rascacielos de Nueva York. Hace un mes, la editorial El Olivo publicó ‘Marisma con buitres’, la primera novela del porteño Álvaro Rendón Gómez, geómetra, catedrático de dibujo, experto en análisis de recintos sagrados, y autor junto con Juan Eslava Galán del libro ‘La Lápida Templaria Descifrada’ y otros tantos títulos más: ‘Geometría Especulativa’, ‘Geometría Paso a Paso’, vols. I y II entre otros de la misma materia.

Hace un mes, la editorial El Olivo publicó ‘Marisma con buitres’, la primera novela del porteño Álvaro Rendón Gómez, geómetra, catedrático de dibujo, experto en análisis de recintos sagrados, y autor junto con Juan Eslava Galán del libro ‘La Lápida Templaria Descifrada’ y otros tantos títulos más: ‘Geometría Especulativa’, ‘Geometría Paso a Paso’, vols. I y II entre otros de la misma materia.  SINOPSIS.

SINOPSIS. ENSAYO: LA CRIPTA DE SHEMAFORASH.

ENSAYO: LA CRIPTA DE SHEMAFORASH. Josefa Galea Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, vivió en El Puerto de cuya vida literaria y cultural fue una muy activa animadora. Se le conocen dos piezas dramáticas: ‘De mujer a mujer’, comedia en un acto y en prosa y ‘Contra envidia y caridad’, comedia dramática en tres actos y prosa, publicada en 1911. Ambas se estrenan en El Puerto de Santa María; la primera el 8 de junio de 1871 en el Teatro de El Puerto, y la segunda en el año 1910.

Josefa Galea Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, vivió en El Puerto de cuya vida literaria y cultural fue una muy activa animadora. Se le conocen dos piezas dramáticas: ‘De mujer a mujer’, comedia en un acto y en prosa y ‘Contra envidia y caridad’, comedia dramática en tres actos y prosa, publicada en 1911. Ambas se estrenan en El Puerto de Santa María; la primera el 8 de junio de 1871 en el Teatro de El Puerto, y la segunda en el año 1910. Inmaculada Moreno Hernández nació en 1960. Hija de Manuel Moreno Romero y Rosa Hernández, y nieta de aquel famoso pastelero de Confitería ‘La Campana’ y más tarde de 'La Perlita' en la Calle Larga frente a La Perdiz, José Luis Hernández Carvajal. Su padre y su hermano Alejandro han sido concejales del Partido Popular. Estudió en el colegio de Las Carmelitas. Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid. Como traductora de poesía ha dado a conocer la obra de la alemana Mascha Kaléko en un trabajo aparecido en Clarín, julio-agosto 2002. Siempre ha residido en El Puerto, la ciudad en la que nació.

Inmaculada Moreno Hernández nació en 1960. Hija de Manuel Moreno Romero y Rosa Hernández, y nieta de aquel famoso pastelero de Confitería ‘La Campana’ y más tarde de 'La Perlita' en la Calle Larga frente a La Perdiz, José Luis Hernández Carvajal. Su padre y su hermano Alejandro han sido concejales del Partido Popular. Estudió en el colegio de Las Carmelitas. Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid. Como traductora de poesía ha dado a conocer la obra de la alemana Mascha Kaléko en un trabajo aparecido en Clarín, julio-agosto 2002. Siempre ha residido en El Puerto, la ciudad en la que nació.

XV PREMIO INTERNACIONAL ‘ANTONIO MACHADO’.

XV PREMIO INTERNACIONAL ‘ANTONIO MACHADO’.

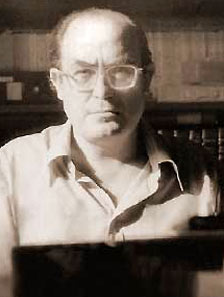

Excelentemente dotado para el metro y la retórica, José Luis Tejada es poeta de un amor desarbolado y carnal, correlato de tormentas psíquicas y desgarrones existenciales. El clasicismo del verso endecasílabo (Lope al fondo) se combina con el popularismo del octosílabo, aflamencado y de raíz andalusí (al fondo Alberti). Ambas tendencias se conjuntan en la obra de un autor proteico, versátil, de varios tonos y diversas máscaras, en quien la poesía queda prendida en los encajes de un manierismo de asombrosa realización técnica. (B.V. Miguel de Cervantes).

Excelentemente dotado para el metro y la retórica, José Luis Tejada es poeta de un amor desarbolado y carnal, correlato de tormentas psíquicas y desgarrones existenciales. El clasicismo del verso endecasílabo (Lope al fondo) se combina con el popularismo del octosílabo, aflamencado y de raíz andalusí (al fondo Alberti). Ambas tendencias se conjuntan en la obra de un autor proteico, versátil, de varios tonos y diversas máscaras, en quien la poesía queda prendida en los encajes de un manierismo de asombrosa realización técnica. (B.V. Miguel de Cervantes). Claro que el propio poeta advierte al inicio del mismo que "casi todos estos poemas, cuya sujeción a los metros y temas tradicionales el autor juzga hoy excesiva, fueron escritos entre 1945 y 1955".

Claro que el propio poeta advierte al inicio del mismo que "casi todos estos poemas, cuya sujeción a los metros y temas tradicionales el autor juzga hoy excesiva, fueron escritos entre 1945 y 1955". Cinco años después de la publicación de ese primer libro, dio a las prensas Razón de ser (1967), una prueba de fuego para un escritor que había fiado todo al admirable artificio urdido a la sombra de los clásicos. El nuevo libro no descuidaba este aspecto -hay en él excelentes sonetos-, pero asomaba el verso libre, esta vez para dar curso a pasiones desarboladas y tormentas psíquicas que conectaban con la poesía tremendista de los años cuarenta, en poemas que por lo común bandeaban entre la sustancia amorosa y la expresión del desarraigo existencial. El poeta, que había velado sus armas en la tradición literaria, incorporaba en ese momento una tópica amorosa de carácter erótico, pasional y sensual hasta donde no es frecuente en la poesía de su tiempo. La compulsión de los cuerpos, los estertores expresivos y la zozobra erótica arrancaban de cuajo el poema de los encajes manieristas de su primer libro.

Cinco años después de la publicación de ese primer libro, dio a las prensas Razón de ser (1967), una prueba de fuego para un escritor que había fiado todo al admirable artificio urdido a la sombra de los clásicos. El nuevo libro no descuidaba este aspecto -hay en él excelentes sonetos-, pero asomaba el verso libre, esta vez para dar curso a pasiones desarboladas y tormentas psíquicas que conectaban con la poesía tremendista de los años cuarenta, en poemas que por lo común bandeaban entre la sustancia amorosa y la expresión del desarraigo existencial. El poeta, que había velado sus armas en la tradición literaria, incorporaba en ese momento una tópica amorosa de carácter erótico, pasional y sensual hasta donde no es frecuente en la poesía de su tiempo. La compulsión de los cuerpos, los estertores expresivos y la zozobra erótica arrancaban de cuajo el poema de los encajes manieristas de su primer libro. José Luis Tejada volvió decididamente a los sonetos en El cadáver del alba (1968), cuya primera parte es un compendio de situaciones amorosas donde el poeta alcanza una de sus cimas artísticas, toda vez que encuentra la mayor naturalidad en la estructura de ese soneto que para otros autores es una cárcel de la que no logran salir estéticamente indemnes.

José Luis Tejada volvió decididamente a los sonetos en El cadáver del alba (1968), cuya primera parte es un compendio de situaciones amorosas donde el poeta alcanza una de sus cimas artísticas, toda vez que encuentra la mayor naturalidad en la estructura de ese soneto que para otros autores es una cárcel de la que no logran salir estéticamente indemnes. Su siguiente libro, Prosa española (1977), sorprende por diversos conceptos, el primero de todos su adscripción, externa al menos, a la poesía social. Resulta curioso que su publicación se produjera en un momento en que se estaba asentando la democracia en España, y, desaparecida la censura, los testimonios sociales ya no necesitaban canalizarse a través de la poesía. Si su primer volumen planteaba la guerra contra la corriente comunicativa entonces dominante, ahora parecía que el autor se asimilaba a ella, a efectos al menos retóricos ya que no siempre temáticos, cuando se había cancelado su tiempo histórico. He aquí los contrapuestos márgenes a que es expulsado el poeta desde la centralidad de la poesía dominante: formalista neoclásico cuando estaba vigente la poesía social, poeta "social" (sólo o con preferencia en el lenguaje) cuando la poesía social ya había periclitado. Ello no era óbice, sin embargo, para que, utilizando el decir popularista que tantas veces le sirve de cauce expresivo, volviera a arremeter contra la identificación de la poesía -el canto- con la proclama insurgente. Si excluimos el territorio del lenguaje (comunicativo, transitivo, alejado de ensimismamientos), el tono del libro parece encubrir vacilaciones de lo que llamaríamos el lugar del sujeto, como lo muestra el ocasional repudio de los temas sociales y del decir "colectivo" ("un madrigal colectivo / no sirve de madrigal").

Su siguiente libro, Prosa española (1977), sorprende por diversos conceptos, el primero de todos su adscripción, externa al menos, a la poesía social. Resulta curioso que su publicación se produjera en un momento en que se estaba asentando la democracia en España, y, desaparecida la censura, los testimonios sociales ya no necesitaban canalizarse a través de la poesía. Si su primer volumen planteaba la guerra contra la corriente comunicativa entonces dominante, ahora parecía que el autor se asimilaba a ella, a efectos al menos retóricos ya que no siempre temáticos, cuando se había cancelado su tiempo histórico. He aquí los contrapuestos márgenes a que es expulsado el poeta desde la centralidad de la poesía dominante: formalista neoclásico cuando estaba vigente la poesía social, poeta "social" (sólo o con preferencia en el lenguaje) cuando la poesía social ya había periclitado. Ello no era óbice, sin embargo, para que, utilizando el decir popularista que tantas veces le sirve de cauce expresivo, volviera a arremeter contra la identificación de la poesía -el canto- con la proclama insurgente. Si excluimos el territorio del lenguaje (comunicativo, transitivo, alejado de ensimismamientos), el tono del libro parece encubrir vacilaciones de lo que llamaríamos el lugar del sujeto, como lo muestra el ocasional repudio de los temas sociales y del decir "colectivo" ("un madrigal colectivo / no sirve de madrigal"). Del río de mi olvido (1978) constituye una muestra de la entonación folclórica, de raíz popularista y albertiana, a la busca del núcleo de lo flamenco que ocuparía el aprendizaje del autor.

Del río de mi olvido (1978) constituye una muestra de la entonación folclórica, de raíz popularista y albertiana, a la busca del núcleo de lo flamenco que ocuparía el aprendizaje del autor. José Luis Tejada es un poeta del amor, motivo éste al que se supeditan todos los otros. Pero frente a lo que sucedía en su primer libro, donde la tradición barroca era omnipresente, aquí el autor consigue poner la tradición al servicio de unas orientaciones temáticas propias. Abre así un amplio abanico de subtemas eróticos y de las respectivas actitudes psíquicas adecuadas a los mismos, entre las que predomina la simbiosis entre el amor, por lado, y la maceración y el desgaste existencial, por otro. Nos enfrentamos aquí a un amor menos literaturizado que en otras ocasiones, vinculado a los avatares de una determinada biografía, y que estilísticamente incorpora señales de una desvertebración lingüística extraña a los libros anteriores del poeta. Los poemas de expresión violenta y de quevediano desgarrón afectivo llaman la atención en razón de los inicios manieristas del poeta, pero los hay también acomodados a los efectos de la edad con la consiguiente declinación vital, en una hermosa actualización del ubi sunt? aplicado al envejecimiento de la amada.

José Luis Tejada es un poeta del amor, motivo éste al que se supeditan todos los otros. Pero frente a lo que sucedía en su primer libro, donde la tradición barroca era omnipresente, aquí el autor consigue poner la tradición al servicio de unas orientaciones temáticas propias. Abre así un amplio abanico de subtemas eróticos y de las respectivas actitudes psíquicas adecuadas a los mismos, entre las que predomina la simbiosis entre el amor, por lado, y la maceración y el desgaste existencial, por otro. Nos enfrentamos aquí a un amor menos literaturizado que en otras ocasiones, vinculado a los avatares de una determinada biografía, y que estilísticamente incorpora señales de una desvertebración lingüística extraña a los libros anteriores del poeta. Los poemas de expresión violenta y de quevediano desgarrón afectivo llaman la atención en razón de los inicios manieristas del poeta, pero los hay también acomodados a los efectos de la edad con la consiguiente declinación vital, en una hermosa actualización del ubi sunt? aplicado al envejecimiento de la amada. Cuidemos este son (1997) se publicó años después de su muerte y responde a una vindicación de lo flamenco. Como sucediera con su admirado y estudiado Rafael Alberti, Tejada fue un poeta que osciló entre vertientes estéticas contrapuestas: la hiperculta (basada en el endecasílabo), por un lado, la neopopularista (basada en el octasílabo), por otro. Esta última es la que predomina aquí. El libro en cuestión cierra la imagen de un poeta versátil, irregular, retóricamente muy bien dotado, cuya voz quiso amoldarse a las pautas de una tradición poderosa, estrictamente literaria o de carácter oral, en la que nunca deja de escucharse, empero, lo singular de su timbre. (Texto: Ángel L. Prieto de Paula).

Cuidemos este son (1997) se publicó años después de su muerte y responde a una vindicación de lo flamenco. Como sucediera con su admirado y estudiado Rafael Alberti, Tejada fue un poeta que osciló entre vertientes estéticas contrapuestas: la hiperculta (basada en el endecasílabo), por un lado, la neopopularista (basada en el octasílabo), por otro. Esta última es la que predomina aquí. El libro en cuestión cierra la imagen de un poeta versátil, irregular, retóricamente muy bien dotado, cuya voz quiso amoldarse a las pautas de una tradición poderosa, estrictamente literaria o de carácter oral, en la que nunca deja de escucharse, empero, lo singular de su timbre. (Texto: Ángel L. Prieto de Paula). Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis

Alfredo Bootello Reyes nació el 25 de abril de 1939 --afirmaba que con él vino la Paz, tras la Guerra Civil, aunque en su carné de identidad decía que había nacido el 1 de Mayo, justificando así la Fiesta del Trabajo--. Fueron sus padres Luis Bootello Campo y Victoria Reyes González, natural de Orense. Alfredo era el cuarto hijo del matrimonio: Juan Luis

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

De pie, José María Arjona y Manuel Rascón Roselló. Agachados: Alfredo Bootello Reyes, Luís Ortega García el 30 de octubre de 1954.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

Alfredo con un grupo de amigos en una tasca, en el suelo, en el centro de la imagen.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

SU AFICIÓN A LA COMIDA.

MEDUSA.

MEDUSA.

VIAJERO.

VIAJERO.

Y en el recuerdo de esos dos entrañables profesores de muchas generaciones de portuenses, nos anudamos a esa otra frase del poeta latino Marco Valerio Marcial, cuando afirmaba que 'poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces'. (Texto: Enrique Bartolomé , Jr.)

Y en el recuerdo de esos dos entrañables profesores de muchas generaciones de portuenses, nos anudamos a esa otra frase del poeta latino Marco Valerio Marcial, cuando afirmaba que 'poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces'. (Texto: Enrique Bartolomé , Jr.)