Manda la actualidad. La de las excavaciones arqueológicas que la semana pasada se han retomado en Pozos Dulces como trabajos previos a la construcción del discutido aparcamiento subterráneo.

Detrás del tablero del puente colgante de San Alejandro (1846-1877) el espacio que ocupó la ermita de Consolación. A la derecha, una bodega y el convento del Espíritu Santo. / Fotografía de Jean Laurent, 1867. Biblioteca Nacional de España

Por supuesto, nada diré de los vestigios que se han exhumado al realizarse las catas arqueológicas que ahora, dado su interés histórico, se amplían. Al frente de la intervención están dos profesionales –María Ángeles Navarro y Juan Miguel Pajuelo- de constatada solvencia y serán ellos, tras los estudios pertinentes y en su tiempo y forma, quienes informen a la ciudadanía de los hallazgos descubiertos y por descubrir.

Lo que yo quiero contarles son los antecedentes históricos que conozco del espacio de Pozos Dulces inmediato al antiguo puente de San Alejandro, en el que –de momento- no se ha intervenido. Y ya puesto, también haré memoria de algunas otras historias de tan destacado enclave urbano a orilla del Guadalete.

A la derecha, junto al desaparecido estribo del puente, la casa de Francisco Ciria. / Foto, colección de Miguel Sánchez Lobato.

BAJO LA CASA DE CIRIA

Recordará el lector la casa-bodega que existió junto al puente de San Alejandro, la que se derribó hará una década y que habitó Francisco Ciria y Vergara de la Concha, el padre de quien fuera alcalde de la ciudad (1948-1952) Eduardo C. Pérez (ver nótulas 330 y 1313 en Gente del Puerto). Un ascendiente suyo, el presbítero José Pedro de la Concha, la mandó construir en 1828. En el memorial que para ello presentó al Ayuntamiento decía: “Que deseando adquirir un sitio donde poder construir una casa y bodega, he fijado la atención en el terreno de Consolación, próximo al puente de San Alejandro, donde antiguamente estuvo fabricada la ermita de aquel nombre. El terreno de que se trata está ocupado hoy según es notorio, por un montón de escombros y basura, por llevarlo allí los carros destinados para la limpieza, y fuera de lo perjudicial que es esto a la salud por el mal olor que exhala aquel sitio, es evidente lo deformado que en aquel paraje está el aspecto público, mucho más cuando por aquel lado hay un tránsito de personas muy frecuente.” El terreno donde se construyó el inmueble -en donde, reiteraba el solicitante, “en lo antiguo hubo en él construida una ermita, arruinada esta y demolida hasta sus cimientos”- tenía 1.144 varas cuadradas (44 varas de longitud por 26 v de ancho = 36 x 21 metros), fijándose su venta en 1.152 reales de vellón.

La flecha roja marca la ubicación de la casa de Ciria en una imagen tomada hacia 1962 (el actual puente, entonces en construcción, se inauguró en 1963). / Foto, colección de Miguel Sánchez Lobato.

El entorno de Pozos Dulces en 2012, con el espacio aproximado (en rojo) que ocuparía la ermita y escuela de Consolación. / Foto, Google.

ERMITA Y ESCUELA DE NIÑOS POBRES

La de Nuestra Señora de Consolación fue una de las cinco capillas o ermitas que durante la Edad Moderna se levantaron a orilla de la ribera del Guadalete, con estas advocaciones: Santa María de Guía, Santa María del Socorro (posterior de San Antón), Santa Ana, la Virgen de la Concepción en la capilla de las Galeras y la que nos ocupa, frente a las calles Caldivilla (sic) y Ángel Urzáiz (en tiempos de la ermita, calles de Ginés de la Fruta –un célebre pescador porteño del siglo XVI- y de la Plata).

Poca información tengo de esta ermita, cuya advocación está vinculada al ‘consuelo’ que para los cristianos encierra el advenimiento del Apocalipsis. Sobre su origen, se conoce que ya estaba edificada en 1738, no siendo probable que se remontara a muchos años atrás. El 19 de abril de aquel año se presentó en el Ayuntamiento un memorial de su Hermandad titular solicitando que se le permitiera ampliar la ermita con el fin de establecer una escuela que cubriese la instrucción de los niños pobres de la zona, de antiguo, el barrio de los pescadores, “por haber enardecido la devoción de bienhechores que se dedican a edificar escuelas competentes para enseñar primeras letras y doctrina cristiana a niños pobres de solemnidad, hallándose la hermandad con distintas cantidades depositadas con condición de que no se entreguen si no es para el dispendio y distribución de dicha obra”.

A los pocos días, los munícipes concedieron lo solicitado, en estos términos: “...que arreglándose en la obra que pretende a seguir en línea recta por la parte del río y de tierra en la escuela que ha de ejecutar [...] acordó el conceder como desde luego concede a dicha capilla de Consolación y a sus hermanos en su nombre, licencia en forma para que ejecuten la obra que pretenden”.

A los pocos días, los munícipes concedieron lo solicitado, en estos términos: “...que arreglándose en la obra que pretende a seguir en línea recta por la parte del río y de tierra en la escuela que ha de ejecutar [...] acordó el conceder como desde luego concede a dicha capilla de Consolación y a sus hermanos en su nombre, licencia en forma para que ejecuten la obra que pretenden”.

Con toda seguridad, en 1807 la escuela ya no existía, según apuntó Hipólito Sancho, y acaso tampoco la ermita, suerte que corrieron las restantes emplazadas en la ribera. La de Consolación fue una de las tres cofradías de carácter docente que se establecieron en El Puerto durante el siglo XVIII, junto a la de Nuestra Señora del Rosario de la Aurora (desde 1706) y la de Jesús, María y José. /En la imagen de la izquierda, Convento del Espíritu Santo. A la derecha, el cuadro de la Virgen de la Consolación que presidió la ermita de su nombre. / Foto, Alberto Díaz (web El Hachón Cofrade).

El maremoto del 1 de noviembre de 1755 afectó a la ermita de este modo, según vio y contó José Miguel Bernal: “…vimos salir el río de madre e inundarse todas las casas de la ribera desde Guía [Bodegas Gutiérrez Colosía] al Matadero [ex sede del Imucona], en donde vararon muchas embarcaciones y se inundó todo aquel sitio y Pozos Dulces, librándose solamente el convento del Espíritu Santo, adonde no llegó el agua. La ermita de Consolación se anegó y subió hasta fin del altar el agua y, asimismo, todas las casas de enfrente.”

Por el padrón vecinal de 1782 se conoce que la ermita era un edificio exento, con dos puertas, “una para el uso de la ermita y otra a la parte de la iglesia que está en alberca, sin habitar persona alguna”. A la altura de 1797 asistía en ella el capellán José Santaella, un clérigo de menores órdenes, de 40 años de edad.

La ribera del Guadalete hacia 1962. / Foto, colección de Miguel Sánchez Lobato

LA CALLEJUELA DE CONSOLACIÓN Y EL MOLINO DE ACEITE

El padrón de este año de 1797 también menciona la existencia en linde con la ermita de la callejuela de la Consolación, con seguridad alineada con la calle de la Plata (Ángel Urzáiz desde 1916 y de antiguo también nombrada Sarmiento, Curtidores y de la Fuente Chica); tramo viario –frontero al espacio que ocupó el varadero de Pastrana- que perduró hasta que en nuestros días se derribó el frente de las bodegas de Pozos Dulces.

Al otro lado de la callejuela en 1782 se levantó un molino de aceite, propio de Antonio de Vicuña y Juan Felipe Oyarzábal, sobre el terreno que once años antes -1771- habían heredado de un tío del primero, Jacinto José de Barrios San Juan, quien fuera uno de los más importantes comerciantes y cargadores a Indias portuenses. Probablemente tuviera la traza, como era propio de la época, de una torreta cuadrangular similar a la del molino que se descubrió en 1994 en el solar que ocupó el huerto del convento de San Antonio de Padua.

Frente al Ayuntamiento, Nevería y la plaza Peral, el molino de aceite del convento de San Antonio, ya semiderruido. Su hallazgo y demolición fue un visto y no visto.

Aparentemente, según se aprecia en la tercera foto de está nótula más arriba (señalado con la flecha verde), el molino de Vicuña y Oyarzábal se conservó completo en su alzado –integrado en el inmueble anejo- hasta que fue derribado hace unos años. Su ubicación coincide plenamente con la que se marca en viejos planos de la ciudad. Esta hipótesis que planteo se confirmará –o no- durante la intervención arqueológica.

Molinos aceiteros del último tercio del siglo XVIII –con sus trojes, la viga, el husillo, las molinetas, el alfanje- como los que tuvieron los Winthuissen y José Miguel de Huerta en la Ribera del Río, Luis Lorenzo Rodríguez Cortés en la plaza de la Pescadería, el marqués de Villapanés junto a la Casa de las Cadenas o Juan José Reinoso en la calle Santa María.

A la derecha, en una vieja imagen, la casa de Agustín J. de Vergara y la puerta de la vieja taberna, la Tienda de Consolación. / Foto, colección de Gaspar Veneroso.

LA TIENDA DE CONSOLACIÓN 8

El nombre de la ermita también la llevó una taberna, la Tienda de Consolación, en 1826 propia de Fernando Mendoza, que antes fue, ya en 1782, una tienda de montañés de Bernardo García, quien la mantenía abierta en 1804. Se encontraba esquina a Caldivilla, frente por frente a la ermita, en la casa que en el siglo XVIII levantó el regidor y mayordomo de la ciudad Agustín José de Vergara, cuyos portales –los que están decorados en sus pilares con bonitos motivos geométricos- se construyeron en 1782 (al tiempo que el molino) para ampliar la casa y, según leo en su solicitud, “para la comodidad de aquel desamparado sitio y a beneficio del tránsito público, a cuyo fin están constituidos los demás portales de aquel sitio por la hostilidad de los temporales.” La vieja tienda de Consolación nunca perdió, hasta el día de hoy, su actividad como establecimiento hostelero. Aún recordarán muchos portuenses en su solar, mediado el pasado siglo, el Bar Puente, de Manuel Muñoz Jaén.

LOS POZOS DULCES

Yo no sé qué ocurrirá cuando la tuneladora horade –hasta 8 metros de profundidad- el terreno de Pozos Dulces. Seguro que brotará en abundancia el nivel freático del río, tal como se ha constatado en todas las obras y excavaciones arqueológicas que se han practicado a lo largo de la ribera y sus inmediaciones. Y no sé si también manará el agua dulce de los pozos que dan nombre a la calle.

Pozos dulces de la ribera del Guadalete en los que en 1736 ocurrió, tras una pertinaz temporada de lluvias, lo que también contó José Miguel Bernal, ahora testigo de este otro fenómeno: “Este año ha sido tan copioso de aguas que desde San Andrés [6 de noviembre] del año antecedente hasta abril no ha cesado de llover con grande abundancia, y ha sido tan copiosa la lluvia que en esta ciudad por la ribera, desde la calle de la Chanca hasta las monjas del Espíritu Santo y Pozos Dulces, han reventado muchos manantiales de agua, que corrían hasta el río, cosa bien particular y que los más antiguos no la han visto ni oído decir a sus pasados.”

Pozos Dulces inundado a comienzos de los 70. / Foto, Rafa. Archivo Municipal.

De estos pozos, el ilustrado portuense Juan Luis Roche dejó escritas en 1771 estas interesantes apreciaciones: “…mientras más inmediatos al agua salada, son más dulces, y cuanto más desviados más salobres y profundos; porque en aquellos apenas se necesita soga para sacar el agua, y en estos últimos es necesaria una de muchas varas. Algunos Pozos crecen y menguan con las mareas, y debajo del agua salada en las menguantes se ha visto fluir agua dulce.”

EL BALNEARIO DE SAN JOSÉ

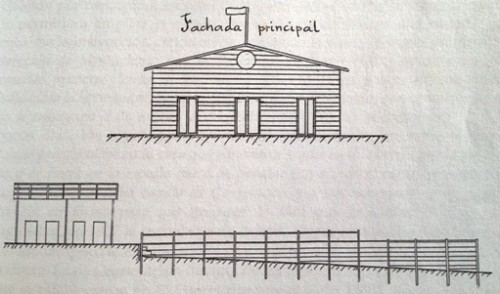

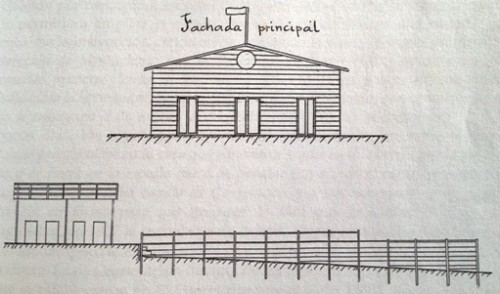

Detrás del terreno que ocupó la ermita y la casa de Ciria, junto a la orilla del río que en 1954 ocuparía el varadero de los hermanos Pastrana (ver nótula 713 en Gente del Puerto), entre 1881 y 1923 Felipe Losada y su hijo José mantuvieron abierto un pequeño establecimiento de baños que llamaron Balneario de San José. En su origen, una caseta de madera cubierta a dos aguas y compuesta de un departamento para vestuario (3 metros x 2’40 de ancho) y un espacio para las inmersiones acotado con listones de madera hasta la línea de bajamar, sólo aprovechable durante una hora antes y otra después de la pleamar en las pequeñas mareas y tres horas durante los aguajes.

Plano de la reforma de 1906 de los baños San José. / Archivo Municipal.

En 1906 José Losada reformó y amplió las instalaciones. La caseta, pintada de blanco, pasó a tener 7’75 m de frente, 6 de lado y 2’50 de altura, mientras que el cerco de los baños se amplió hasta 20 metros, formándose con estacas de pinos (4’50-5 m), tablazón y riostras con regatones de hierro colocadas de estaca a estaca. Con ello, Losada pretendía que los baños se tomaran entre las cuatro horas de las mareas muertas y las seis de los aguajes, “dando más tiempo –decía en su solicitud- para que la clase pobre, que es precisamente la que los utiliza, pueda aprovechar y disfrutar los beneficios de los baños de mar, que tanto se recomiendan”. En 1916 el uso de la instalación costaba 10 céntimos a los adultos y 5 a los menores de diez años.

El varadero de Pastrana, cerrado en los años 80, en el lugar que ocupó los baños San José.

La costumbre de tomar baños en la ría del Guadalete, que comenzó en 1816, cuando se instalaron los primeros baños flotantes junto al puente de barcas de San Alejandro (1779-1839), fue desapareciendo con los trabajos de canalización y dragado del río que se verificaron durante el primer tercio del siglo XX y ante el progresivo deterioro de la salubridad de sus aguas (en lo que no poco influyó la construcción en 1897 por la Azucarera Jerezana de una corta junto al Portal). Sólo permanecieron en el río, como una reliquia, los baños de San José.

El corro de bolos de Pozos Dulces, el 'Corribolo' hacia donde hoy está la glorieta de acceso a la ciudad. Lanzando, el montañés Manuel Gil de Reboleño. / Foto, Antonio Gil Insúa.

LOS CORROS DE BOLOS

Felipe Losada, en 1868, trece años antes de abrir los baños, estableció en Pozos Dulces, a la espalda de la destilería de aguardientes de Ramón Jiménez, frente a la iglesia del Espíritu Santo, un ‘corro de bolos’ público formado con un malecón de madera. Aquí lo mantuvo hasta 1891, cuando lo trasladó junto al puente de hierro de San Alejandro (1883-1977), donde permaneció hasta que a los cuatro años, en 1895, tuvo que desalojar el lugar al crearse el Parque Calderón. Y de nuevo volvió a instalarse en su primer lugar, donde continuó, en manos de su hijo José, hasta fecha incierta. Pero la tradición del lugar como bolera perduró hasta mediado el siglo XX. Hoy, la peña carnavalesca El Corribolo, ubicada frente a la bolera del puente, recuerda en su nombre su pasada existencia. / Texto: Enrique Pérez Fernández.

Aprendió a jugar al fútbol cuando aún no se estilaban por aquí las escuelas de fútbol. O puede que sí: cuando la única escuela era una calle sin apenas circulación en la que se improvisaban porterías con pelotes –también llamados piedras- y partes de arriba de chándals hechas un gurruño. Partidos infinitos con el bocadillo bien agarrado en una mano mientras con la otra se hacía visera hasta que el sol se volvía un balón fofo, derrotado y oscurecido por el ancho cielo nocturno de las barriadas obreras. Algún destello de aquél niño de los ochenta prende todavía en la mirada perspicaz de Baldomero Hermoso, Mere, futbolista de larga trayectoria, entrenador profesional desde hace varias temporadas y portuense de ese año en el que al Generalísimo se lo llevo por delante una flebitis y El Puerto era una joya turística por descubrir en la que nunca más veranearía el almirante Carrero Blanco.

Aprendió a jugar al fútbol cuando aún no se estilaban por aquí las escuelas de fútbol. O puede que sí: cuando la única escuela era una calle sin apenas circulación en la que se improvisaban porterías con pelotes –también llamados piedras- y partes de arriba de chándals hechas un gurruño. Partidos infinitos con el bocadillo bien agarrado en una mano mientras con la otra se hacía visera hasta que el sol se volvía un balón fofo, derrotado y oscurecido por el ancho cielo nocturno de las barriadas obreras. Algún destello de aquél niño de los ochenta prende todavía en la mirada perspicaz de Baldomero Hermoso, Mere, futbolista de larga trayectoria, entrenador profesional desde hace varias temporadas y portuense de ese año en el que al Generalísimo se lo llevo por delante una flebitis y El Puerto era una joya turística por descubrir en la que nunca más veranearía el almirante Carrero Blanco.

--¿Y cuál es tu próximo “ascenso” después del más que seguro ascenso del Algeciras?

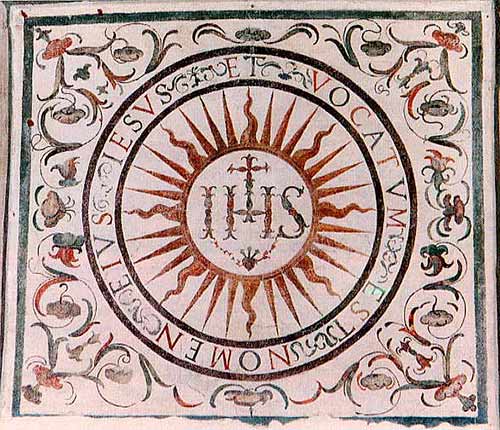

--¿Y cuál es tu próximo “ascenso” después del más que seguro ascenso del Algeciras? Con esta misma fecha, --7 de agosto-- hace doscientos años, el papa Pío VII firmó la Bula por la que se rehabilitaba a la Compañía de Jesús, suprimida durante cuatro décadas desde que un antecesor suyo, el papa Clemente XIV, en 1773, cediendo a la presión ejercida por algunos monarcas católicos, especialmente la de nuestro rey Carlos III, la suprimió.

Con esta misma fecha, --7 de agosto-- hace doscientos años, el papa Pío VII firmó la Bula por la que se rehabilitaba a la Compañía de Jesús, suprimida durante cuatro décadas desde que un antecesor suyo, el papa Clemente XIV, en 1773, cediendo a la presión ejercida por algunos monarcas católicos, especialmente la de nuestro rey Carlos III, la suprimió.

Extremo ofensivo que aprovecha su velocidad y técnica para asistir a los delanteros. El futbolista zurdo, recién llegado al equipo Juvenil B, del Real Madrid, procedente del Recreativo Portuense, destaca por su creatividad y habilidad para deshacerse de los contrarios. Su padre, Juan Carlos Neva, jugó al Rugby en el Club de Rugby Atlético Portuense, CRAP o ‘Portu’. Se define como un “jugador rápido y vertical”.

Extremo ofensivo que aprovecha su velocidad y técnica para asistir a los delanteros. El futbolista zurdo, recién llegado al equipo Juvenil B, del Real Madrid, procedente del Recreativo Portuense, destaca por su creatividad y habilidad para deshacerse de los contrarios. Su padre, Juan Carlos Neva, jugó al Rugby en el Club de Rugby Atlético Portuense, CRAP o ‘Portu’. Se define como un “jugador rápido y vertical”.

A los pocos días, los munícipes concedieron lo solicitado, en estos términos: “...que arreglándose en la obra que pretende a seguir en línea recta por la parte del río y de tierra en la escuela que ha de ejecutar [...] acordó el conceder como desde luego concede a dicha capilla de Consolación y a sus hermanos en su nombre, licencia en forma para que ejecuten la obra que pretenden”.

A los pocos días, los munícipes concedieron lo solicitado, en estos términos: “...que arreglándose en la obra que pretende a seguir en línea recta por la parte del río y de tierra en la escuela que ha de ejecutar [...] acordó el conceder como desde luego concede a dicha capilla de Consolación y a sus hermanos en su nombre, licencia en forma para que ejecuten la obra que pretenden”.

La Congregación de Jesús (CJ), o el Instituto de la Bienaventurada Virgen María (IBVM), conocida en España como Madres Irlandesas o de Nuestra Señora de Loreto, es una congregación femenina religiosa católica fundada en 1609 por la británica católica Mari Ward./En la imagen de la izquierda, la fundadora de la congregación, Mari Ward.

La Congregación de Jesús (CJ), o el Instituto de la Bienaventurada Virgen María (IBVM), conocida en España como Madres Irlandesas o de Nuestra Señora de Loreto, es una congregación femenina religiosa católica fundada en 1609 por la británica católica Mari Ward./En la imagen de la izquierda, la fundadora de la congregación, Mari Ward. En el padrón de habitantes, correspondiente al año 1889, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal figuran censadas en la casa número 68 de calle Larga: M. Wardy Feane, de 40 años, natural de Dublin; M. Colohan Sydney, de 32, de igual procedencia; M. Flood Cody, de 30, dublinense igualmente; Charlotte Mc Mullan Mc Alloy, 29 años, de Belfast; M. Oshea Rosuez, 22 años, de Carlon; M. Oneuz Oneill, 30 años, de Wieblon; M. Byne Connor, 28 años, de Wexford y J. Córdoba González, 20 años, de Gibraltar. Falta la Madre Superiora, Juana Murphy y Gould, que aunque no figura censada por estar continuamente de viaje por toda la amplia comarca del Valle del Guadalquivir promocionando el colegio y buscando mecenazgo para el mismo, dirigía la comunidad y figura en la historia del IBVM de España como su fundadora. En esa fecha tenía 48 años y pocos meses después de estar establecida cambió su firma, signando como “M. J. Estanislao Murphy” adoptando el nombre de religiosa “Madre Stanislaus Morphy”. /En la fotografía, la casa núm. 68 de la calle Larga, en 1978. Foto: Rafa.

En el padrón de habitantes, correspondiente al año 1889, que se conserva en el Archivo Histórico Municipal figuran censadas en la casa número 68 de calle Larga: M. Wardy Feane, de 40 años, natural de Dublin; M. Colohan Sydney, de 32, de igual procedencia; M. Flood Cody, de 30, dublinense igualmente; Charlotte Mc Mullan Mc Alloy, 29 años, de Belfast; M. Oshea Rosuez, 22 años, de Carlon; M. Oneuz Oneill, 30 años, de Wieblon; M. Byne Connor, 28 años, de Wexford y J. Córdoba González, 20 años, de Gibraltar. Falta la Madre Superiora, Juana Murphy y Gould, que aunque no figura censada por estar continuamente de viaje por toda la amplia comarca del Valle del Guadalquivir promocionando el colegio y buscando mecenazgo para el mismo, dirigía la comunidad y figura en la historia del IBVM de España como su fundadora. En esa fecha tenía 48 años y pocos meses después de estar establecida cambió su firma, signando como “M. J. Estanislao Murphy” adoptando el nombre de religiosa “Madre Stanislaus Morphy”. /En la fotografía, la casa núm. 68 de la calle Larga, en 1978. Foto: Rafa.

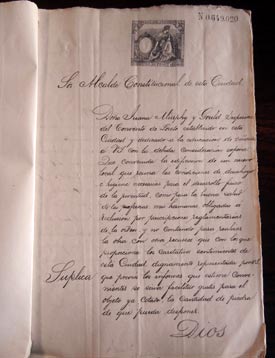

En los primeros meses de 1889 el ayuntamiento accede a la petición de piedras para construcción, tomando el acuerdo de ceder todos los materiales que le correspondiese de las concesiones de extracción de las canteras de la sierra de San Cristóbal. /En la imagen, documento que atestigua lo actuado.

En los primeros meses de 1889 el ayuntamiento accede a la petición de piedras para construcción, tomando el acuerdo de ceder todos los materiales que le correspondiese de las concesiones de extracción de las canteras de la sierra de San Cristóbal. /En la imagen, documento que atestigua lo actuado.

En muy poco tiempo IBVM abrieron nuevos colegios en Sevilla, Madrid y Zayas (Vizcaya) adquiriendo un gran prestigio como enseñantes. (A título de curiosidad diré que Ana Botella, a actual alcaldesa de Madrid realizó su enseñanza primaria y secundaria en un colegio regentado por las Madres Irlandesas). La fundadora del convento portuense y de todos los demás citados, la Madre Stanislaus Murphy, Superiora Provincial con residencia en Sevilla, falleció a los 79 años de edad de un a angina de pecho el 19 de julio de 1919 en Dublín ciudad a la que había acudido para asistir al Capítulo para elección de la Superiora General del Instituto. A su entierro asistieron, según relata la prensa madrileña, jesuitas, dominicos, franciscanos, más de medio centenar de sacerdotes seculares y un enorme gentío, dando fe de la popularidad y estima que gozaba no solo en nuestro país sino también en su patria natal. /Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz.- A.C. PUERTOGUÍA

En muy poco tiempo IBVM abrieron nuevos colegios en Sevilla, Madrid y Zayas (Vizcaya) adquiriendo un gran prestigio como enseñantes. (A título de curiosidad diré que Ana Botella, a actual alcaldesa de Madrid realizó su enseñanza primaria y secundaria en un colegio regentado por las Madres Irlandesas). La fundadora del convento portuense y de todos los demás citados, la Madre Stanislaus Murphy, Superiora Provincial con residencia en Sevilla, falleció a los 79 años de edad de un a angina de pecho el 19 de julio de 1919 en Dublín ciudad a la que había acudido para asistir al Capítulo para elección de la Superiora General del Instituto. A su entierro asistieron, según relata la prensa madrileña, jesuitas, dominicos, franciscanos, más de medio centenar de sacerdotes seculares y un enorme gentío, dando fe de la popularidad y estima que gozaba no solo en nuestro país sino también en su patria natal. /Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz.- A.C. PUERTOGUÍA

El Instituto de Estudios Sociales de Sevilla, dependiente de la Universidad, organizaba desde 1963, una serie de cursos dirigidos a estudiantes y profesionales. En el año 1969 se llegaron a organizar tres cursos en verano: Estudios Sociales para Universitarios, Estudios Sociales y Pedagógicos para maestros y estudiantes de magisterio y Estudios Sociales sobre Reforma de la Empresa, dirigido a personas del mundo emprendedor y del trabajo.

El Instituto de Estudios Sociales de Sevilla, dependiente de la Universidad, organizaba desde 1963, una serie de cursos dirigidos a estudiantes y profesionales. En el año 1969 se llegaron a organizar tres cursos en verano: Estudios Sociales para Universitarios, Estudios Sociales y Pedagógicos para maestros y estudiantes de magisterio y Estudios Sociales sobre Reforma de la Empresa, dirigido a personas del mundo emprendedor y del trabajo. Francisco Castro Barrera, alababa días atrás en el diario El País el método de enseñanza impartido por la universidad Oberta de Catalunya (UOC), donde cursó la Licenciatura de Derecho. Todo ello sin olvidarse de que a los matriculados en castellano se les cobra un precio consistente en más del doble que a los que lo hacen en catalán. Y es que Fran o Paco, como le conocen sus allegados, aunque nacido en Mérida, no vive en Cataluña, sino que, desde hace 12 años vive en El Puerto, por amor.

Francisco Castro Barrera, alababa días atrás en el diario El País el método de enseñanza impartido por la universidad Oberta de Catalunya (UOC), donde cursó la Licenciatura de Derecho. Todo ello sin olvidarse de que a los matriculados en castellano se les cobra un precio consistente en más del doble que a los que lo hacen en catalán. Y es que Fran o Paco, como le conocen sus allegados, aunque nacido en Mérida, no vive en Cataluña, sino que, desde hace 12 años vive en El Puerto, por amor. INGLÉS LEGAL.

INGLÉS LEGAL.