Hace casi cuarenta años, cuando llegué destinado a El Puerto de Santa María, me sorprendió el extraño nombre que tenía un colegio de la ciudad. El centro se llamaba Colegio Nacional La Sericícola.

Granja Sericícola de El Puerto, al fondo de la fotografía; en primer término, la anterior gruta del Paseo de la Victoria.

Tengo que reconocer, sin ningún rubor, que no sabía el significado de aquella palabra que oía casi por primera vez en mi vida y como ésta se usaba en la ciudad de una forma muy común y frecuente, me daba vergüenza preguntar por su significado; pero en cuanto tuve oportunidad consulté un diccionario, aprendiendo que sericícola es la industria que tiene por objeto la obtención de la seda.

Aclarado éste punto, me enteré luego de que en el lugar en el que se asentaba aquel colegio, hubo, muchos años atrás, una enorme granja en donde se criaban gusanos para la posterior obtención de la seda. Esta industria existió en muchas otras ciudades españolas, en alguna de las cuales alcanzó años de gran esplendor y mayores beneficios económicos.

En mi tremenda incultura, no sabía que España hubiese sido un país productor de seda porque siempre había creído que toda la seda se producía en Asia, en donde la laboriosidad y paciencia de sus habitantes hace que sea posible desenrollar un capullo y sacar un hilo de mil quinientos metros de longitud. No era capaz de imaginarme a ningún otro ciudadano del mundo con la paciencia para desliar el capullo sin que se le rompiese el hilo. Pero luego empecé a pensar en las famosas camisas de seda italiana o pañuelos y corbatas de seda francesas e italiana y aquello me llevó a recapacitar que esos países producían seda, o simplemente que la importaban de Asia y la tejían, creando así una industria preeminente. /En la imagen, Cartilla para la propagación de la Morera y cría del gusano de seda.

En mi tremenda incultura, no sabía que España hubiese sido un país productor de seda porque siempre había creído que toda la seda se producía en Asia, en donde la laboriosidad y paciencia de sus habitantes hace que sea posible desenrollar un capullo y sacar un hilo de mil quinientos metros de longitud. No era capaz de imaginarme a ningún otro ciudadano del mundo con la paciencia para desliar el capullo sin que se le rompiese el hilo. Pero luego empecé a pensar en las famosas camisas de seda italiana o pañuelos y corbatas de seda francesas e italiana y aquello me llevó a recapacitar que esos países producían seda, o simplemente que la importaban de Asia y la tejían, creando así una industria preeminente. /En la imagen, Cartilla para la propagación de la Morera y cría del gusano de seda.

No encontraba una explicación por la que siendo la seda un producto cada vez más solicitado, su producción hubiera desaparecido en España, si es que aquí fue realmente una industria importante, pero años después me encontré con un cuadernillo llamado Cartilla para la propagación de la Morera y cría del gusano de seda en donde ya me enteré de todo lo que tenía relación con esa industria milenaria y las causas de su desaparición en España.

Antes que nada y por centrar un poco el tema, conviene explicar que el gusano de seda es un animal originario de China (Bombix mori), que ya se conocía tres mil años antes de nuestra Era y en donde su cría estaba protegida por leyes tan severas que castigaban con la pena de muerte al que traficase con gusanos, mariposas y huevos, o los sacase del país o, simplemente, explicase cuales eran los secretos de aquella industria; y eso era porque la seda se consideraba un material esencial en la moda de las familias imperiales y la alta burguesía china.

Recogiendo hojas de morera.

El larguísimo hilo que se saca de un capullo pesa menos de doscientos miligramos; es decir, se necesitan cinco capullos para obtener un gramo de finísimo hilo. Pero de un hilo tan especial que aún no se ha conseguido ninguna fibra artificial que lo sustituya. El tacto y textura de un tejido de seda es inmediatamente apreciado por cualquier persona, por poco familiarizado que esté con el producto.

Después de siglos de hermetismo, los gusanos de seda salieron de China y se expandieron por el mundo. Primero, el secreto se trasladó a Japón y luego, la mítica reina asiria Semíramis, ochocientos años antes de nuestra Era, recibió de un pueblo de Asia, al que había vencido, los secretos de la cría del gusano y la obtención de la seda. En Occidente se introdujo alrededor del siglo V, cuando dos monjes nestorianos que iban a predicar a Oriente, recibieron del Emperador de Bizancio el encargo de hacerse con simientes de gusanos de seda y del árbol que se usaba para alimentarlos. Escondidos en el interior de sus bastones, que habían ahuecado pacientemente, lograron sacar las preciadas semillas.

Tan importante fue este elemento en la antigüedad que la famosa ruta que unía la China con Europa Occidental, en su paso por Asia, recibía el nombre de Ruta de la Seda. Desde entonces la cría del gusano se popularizó y se extendió a todo el mundo, incluso como divertimento de la juventud y una maravillosa manera de contactar con la naturaleza. Tal era el aprovechamiento económico de aquella industria que al árbol de la morera se le llamaba en Francia “el árbol de oro” y es que, en realidad, la producción de la seda daba muchos puestos de trabajo, sobre todo a mujeres y personas mayores.

Tan importante fue este elemento en la antigüedad que la famosa ruta que unía la China con Europa Occidental, en su paso por Asia, recibía el nombre de Ruta de la Seda. Desde entonces la cría del gusano se popularizó y se extendió a todo el mundo, incluso como divertimento de la juventud y una maravillosa manera de contactar con la naturaleza. Tal era el aprovechamiento económico de aquella industria que al árbol de la morera se le llamaba en Francia “el árbol de oro” y es que, en realidad, la producción de la seda daba muchos puestos de trabajo, sobre todo a mujeres y personas mayores.

Una industria altamente productiva que por el contrario soportaba costos bajos y para lo que, en principio, bastaba con un desembolso inicial en huevos de gusanos y la posibilidad de aprovechar las hojas de una plantación de moreras blancas. Con esos escasos ingredientes, los beneficios eran altísimos, tanto que algunas ciudades españolas como Sevilla, contaba con más de diez mil telares en donde se tejían las sedas producidas casi a pie de fábrica; en Valencia y Granada había dieciséis mil, en Murcia catorce mil y así en muchas otras provincias españolas, pero lo que más me sorprendió del cuadernillo del que estamos hablando es que en El Puerto de Santa María había cinco mil tornos para elaborar el torcido de los hilos de seda, aunque no hubieron telares.

Dando de comer a los gusanos de seda.

Era evidente que la granja de gusanos de seda que había dado nombre a aquel colegio, debió ser lo bastante importante como para que a su alrededor se mantuviese semejante producción industrial. Cuando una vez comenté este detalle con personas mayores que habían vivido en aquella zona muchos años atrás, me comentaron que más que una industria dedicada a la cría del gusano, aquello era un inmenso arbolado de moreras blancas, perfectamente cuidadas y mantenidas y que se fueron arrancando cuando su aprovechamiento exclusivo, las hojas, dejaron de tener utilidad.

El sol era un disco granate que apareció sobre los meandros del Guadalete en la amanecida del dos de agosto de 1688, hace justamente 325 años y un día. En esa época del año apenas era perceptible la rociada que habitualmente cubría el suelo marismeño y las copas de los numerosos pinos que, formando manchones, poblaban la isleta que se establecía entre los ríos Guadalete y San Pedro. En esta amplia y llana extensión, alternaban zonas de marismas y otras similares a una tundra, en la que se ubicaban las salinas, con otras de bosquecillos de pinos y terrenos de libre pasto vecinal, zona que respondía al calificativo de “coto de los conejos” por la gran cantidad de estos sabrosos mamíferos nacionales que resultaron todo un descubrimiento cuando griegos y romanos pisaron por primera vez la península ibérica y los conocieron y cataron, según refiere el historiador griego Polibio (siglo II antes de Cristo) que es el que describe por primera vez este animal ibérico, más pequeño que la liebre, que si conocían. /En la imagen, retrato de Luis Francisco de la Cerda. Óleo sobre lienzo, obra de Jacob Ferdinan Voet, que se custodia en el Museo del Prado.

El sol era un disco granate que apareció sobre los meandros del Guadalete en la amanecida del dos de agosto de 1688, hace justamente 325 años y un día. En esa época del año apenas era perceptible la rociada que habitualmente cubría el suelo marismeño y las copas de los numerosos pinos que, formando manchones, poblaban la isleta que se establecía entre los ríos Guadalete y San Pedro. En esta amplia y llana extensión, alternaban zonas de marismas y otras similares a una tundra, en la que se ubicaban las salinas, con otras de bosquecillos de pinos y terrenos de libre pasto vecinal, zona que respondía al calificativo de “coto de los conejos” por la gran cantidad de estos sabrosos mamíferos nacionales que resultaron todo un descubrimiento cuando griegos y romanos pisaron por primera vez la península ibérica y los conocieron y cataron, según refiere el historiador griego Polibio (siglo II antes de Cristo) que es el que describe por primera vez este animal ibérico, más pequeño que la liebre, que si conocían. /En la imagen, retrato de Luis Francisco de la Cerda. Óleo sobre lienzo, obra de Jacob Ferdinan Voet, que se custodia en el Museo del Prado.

Era hijo de Juan Francisco de la Cerda y Enríquez, VIII duque de Medinaceli, --a la izquierda de la imagen-- el cual, con mucho mundo vivido y un tanto hastiado por las responsabilidades que cayeron sobre sus hombros en años precedentes pasaba grandes temporadas en sus dominios portuenses haciendo vida de prejubilado de Estado, pues siendo aun relativamente joven –tenía 50 años- podía montar, jugar al billar y a los bolos y otras actividades como la caza, negadas a personas de mayor edad, alternando estas acciones ociosas con sus deberes y obligaciones de carácter privado, el despacho, dirección y administración de su Casa y la presidencia del cabildo ducal que regía los destinos de la ciudad. Luis Francisco de la Cerda, en esa fecha, era general comandante de la escuadra de galeras de Nápoles, a las órdenes del virrey de aquel estado español, el marqués del Carpio. Llevaba cuatro años sin ver a la familia, desde que en 1684, contando 24 años, fuese nombrado para tan importante cargo. Aprovechó una escala realizada por la escuadra napolitana en Cartagena, en una de las visitas recíprocas que habitualmente se producían entre esta y la escuadra española de galeras que, como conocerá el lector, hacía años que había trasladado su base desde el Gran Puerto de Santa María a la ciudad murciana de Cartagena, patria chica de Isaac Peral, para acercarse a su ciudad natal y celebrar su 28º cumpleaños con sus padres, el ya mencionado VIII duque de Medinaceli y Catalina Antonia de Aragón, duquesa de Segorbe, que tenía en esa fecha 53 años, y hermanos, en realidad una sola hermana soltera, Ana Catalina, que tenía en esa fecha 25 años. De los catorce hermanos restantes, nueve habían fallecido en esa fecha y solo vivían otras cuatro hermanas: Feliche, Juana, Lorenza Clara e Isabel María, todas casadas y residentes en diversos lugares de la península e Italia.

Era hijo de Juan Francisco de la Cerda y Enríquez, VIII duque de Medinaceli, --a la izquierda de la imagen-- el cual, con mucho mundo vivido y un tanto hastiado por las responsabilidades que cayeron sobre sus hombros en años precedentes pasaba grandes temporadas en sus dominios portuenses haciendo vida de prejubilado de Estado, pues siendo aun relativamente joven –tenía 50 años- podía montar, jugar al billar y a los bolos y otras actividades como la caza, negadas a personas de mayor edad, alternando estas acciones ociosas con sus deberes y obligaciones de carácter privado, el despacho, dirección y administración de su Casa y la presidencia del cabildo ducal que regía los destinos de la ciudad. Luis Francisco de la Cerda, en esa fecha, era general comandante de la escuadra de galeras de Nápoles, a las órdenes del virrey de aquel estado español, el marqués del Carpio. Llevaba cuatro años sin ver a la familia, desde que en 1684, contando 24 años, fuese nombrado para tan importante cargo. Aprovechó una escala realizada por la escuadra napolitana en Cartagena, en una de las visitas recíprocas que habitualmente se producían entre esta y la escuadra española de galeras que, como conocerá el lector, hacía años que había trasladado su base desde el Gran Puerto de Santa María a la ciudad murciana de Cartagena, patria chica de Isaac Peral, para acercarse a su ciudad natal y celebrar su 28º cumpleaños con sus padres, el ya mencionado VIII duque de Medinaceli y Catalina Antonia de Aragón, duquesa de Segorbe, que tenía en esa fecha 53 años, y hermanos, en realidad una sola hermana soltera, Ana Catalina, que tenía en esa fecha 25 años. De los catorce hermanos restantes, nueve habían fallecido en esa fecha y solo vivían otras cuatro hermanas: Feliche, Juana, Lorenza Clara e Isabel María, todas casadas y residentes en diversos lugares de la península e Italia.

![Medinaceli_De-La-Cerda_escudo_thumb[3]](http://www.gentedelpuerto.com/wp-content/uploads/2013/08/Medinaceli_De-La-Cerda_escudo_thumb3.gif) La Historia que conocemos, en general, es la que han querido contarnos los contemporáneos de cada época, sin que podamos saber con certeza plena si sucedieron de la forma en que se indican o de otra bien diferente, enfrentada a los intereses o ideales del que los narró. Hemos querido referir una escena imaginaria, como habrá podido deducir el lector, que bien pudiera haber sucedido tal como la hemos recreado. Este importante personaje es bien real. Nació en El Puerto de Santa María en 1660, y falleció sin descendencia en Pamplona, en 1707, encarcelado por una supuesta conspiración contra Felipe V. Fue el IX duque de Medinaceli desde 1691, fecha del fallecimiento de su padre y entre los muchos cargos que desempeñó figura el de virrey de Nápoles. /En la imagen, escudo de la Casa Medinaceli.

La Historia que conocemos, en general, es la que han querido contarnos los contemporáneos de cada época, sin que podamos saber con certeza plena si sucedieron de la forma en que se indican o de otra bien diferente, enfrentada a los intereses o ideales del que los narró. Hemos querido referir una escena imaginaria, como habrá podido deducir el lector, que bien pudiera haber sucedido tal como la hemos recreado. Este importante personaje es bien real. Nació en El Puerto de Santa María en 1660, y falleció sin descendencia en Pamplona, en 1707, encarcelado por una supuesta conspiración contra Felipe V. Fue el IX duque de Medinaceli desde 1691, fecha del fallecimiento de su padre y entre los muchos cargos que desempeñó figura el de virrey de Nápoles. /En la imagen, escudo de la Casa Medinaceli. [Aquel 1913 del siglo XX, hace ahora 100 años, era alcalde de El Puerto de Santa María Manuel Ruiz-Calderón y Paz; lo sería también en un segundo periodo. Ese año un decreto papal declaró festivo el 8 de septiembre, día de la Virgen de los Milagros por la intermediación del Cardenal Enrique Almaraz Santos, quien fue recibido en la Estación de Ferrocarril por la Corporación Municipal Bajo Mazas, con cuyo nombre se rotularía la calle Zarza y quien sería nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad. Ese año volvía a salir la imagen del Cristo de la Veracruz, de salida irregular e intermitente en los últimos tiempos, desde sus capilla de la Sangre en la esquina de Nevería (Castelar) y Palacios (José Navarrete), frente al Bar Apolo donde hace años estuvo el Bar ‘La Mina’ y la Librería ‘Sanjamás’. Pedro Muñoz Seca estrenaba su obra ‘Trampa y Cartón’. En 1913 nació José de los Reyes Santos, ‘el Negro’ cantaor que interpretaba como nadie los ‘martinetes’]. /En la imagen de la izquierda, portada de la Guía Baedeker.

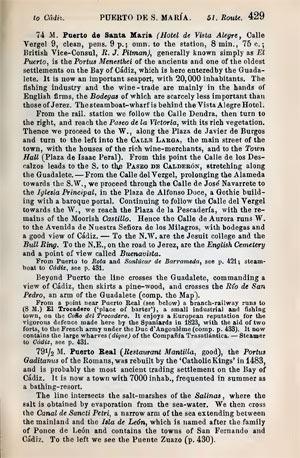

[Aquel 1913 del siglo XX, hace ahora 100 años, era alcalde de El Puerto de Santa María Manuel Ruiz-Calderón y Paz; lo sería también en un segundo periodo. Ese año un decreto papal declaró festivo el 8 de septiembre, día de la Virgen de los Milagros por la intermediación del Cardenal Enrique Almaraz Santos, quien fue recibido en la Estación de Ferrocarril por la Corporación Municipal Bajo Mazas, con cuyo nombre se rotularía la calle Zarza y quien sería nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad. Ese año volvía a salir la imagen del Cristo de la Veracruz, de salida irregular e intermitente en los últimos tiempos, desde sus capilla de la Sangre en la esquina de Nevería (Castelar) y Palacios (José Navarrete), frente al Bar Apolo donde hace años estuvo el Bar ‘La Mina’ y la Librería ‘Sanjamás’. Pedro Muñoz Seca estrenaba su obra ‘Trampa y Cartón’. En 1913 nació José de los Reyes Santos, ‘el Negro’ cantaor que interpretaba como nadie los ‘martinetes’]. /En la imagen de la izquierda, portada de la Guía Baedeker. En la imagen de la izquierda, página de la Guía Baedeker, correspondiente a El Puerto de Santa María.

En la imagen de la izquierda, página de la Guía Baedeker, correspondiente a El Puerto de Santa María.  En la imagen de la izquierda, el alcalde en 1913, Manuel Ruiz-Calderón y Paz.

En la imagen de la izquierda, el alcalde en 1913, Manuel Ruiz-Calderón y Paz.

El Puerto es una ciudad con una afición y cultura teatral muy por encima de la media habitual, más teniendo en cuenta el tamaño de la medida a la que nos referimos, es decir, en comparación con capitales de provincia o poblaciones de un mayor calado cultural labrado a través de los años. No es sólo que existe una programación teatral de calidad con producciones de primerísima línea y grandes formatos, sino que viene siendo una programación estable desde otoño a primavera, a la que responde un público muy fiel que prácticamente llena en cada sesión el auditorio-teatro Muñoz Seca desde que abrió sus puertas. Estos aficionados se han ido educando a lo largo de los años convirtiéndose en un público entendido, que diferencia matices que quizá otro tipo de público no es capaz de valorar, y que reparte méritos (y deméritos) entre autor y puesta en escena, dirección y trabajo actoral, ritmo y sensibilidad.

El Puerto es una ciudad con una afición y cultura teatral muy por encima de la media habitual, más teniendo en cuenta el tamaño de la medida a la que nos referimos, es decir, en comparación con capitales de provincia o poblaciones de un mayor calado cultural labrado a través de los años. No es sólo que existe una programación teatral de calidad con producciones de primerísima línea y grandes formatos, sino que viene siendo una programación estable desde otoño a primavera, a la que responde un público muy fiel que prácticamente llena en cada sesión el auditorio-teatro Muñoz Seca desde que abrió sus puertas. Estos aficionados se han ido educando a lo largo de los años convirtiéndose en un público entendido, que diferencia matices que quizá otro tipo de público no es capaz de valorar, y que reparte méritos (y deméritos) entre autor y puesta en escena, dirección y trabajo actoral, ritmo y sensibilidad.

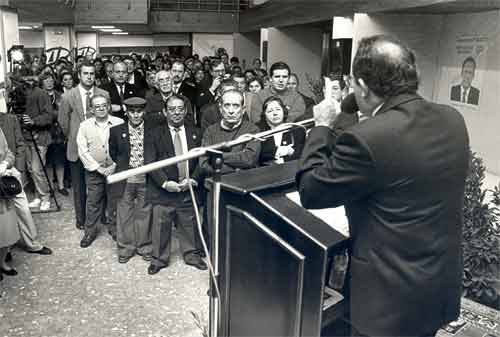

La historia de la Delegación lo es también la de los siete delegados que ha tenido desde que se abriera en aquel verano de 1988 con Agustín Merello del Cuvillo. Aquel porteño que se había marchado a Cádiz, que era un primer espada en el Diario, volvía a su pueblo a dirigir la Delegación con la experiencia adquirida en la redacción central de Cádiz, y la impregnó de portuensismo porque el llorado Agustín amaba a El Puerto como pocos. Y amarlo desde la distancia de la Bahía de Cádiz de por medio, era todavía mas si se pudiera, pues Agustín era un amante encelado de su Puerto, al que le dolía de forma especial, como ya empezara a relatarlo antes de su marcha a Cádiz con la sección ‘El Ruido y las Nueces’ bajo el seudónimo de Damasceno, que recuperó aquel verano con su nombre y apellidos y otra sección denominada ‘La Fuente de las Galeras’. Se marcharía en 1990 como Redactor Jefe en Cádiz y al año, nos dejó en esta vida. Sus restos, incinerados y esparcidos en la Bahía de Cádiz, los recuerda Francisco Montero Galvache: «Las cenizas tienen alas/ y las de Agustín Merello/ vuelan sobre el mar y cantan».

La historia de la Delegación lo es también la de los siete delegados que ha tenido desde que se abriera en aquel verano de 1988 con Agustín Merello del Cuvillo. Aquel porteño que se había marchado a Cádiz, que era un primer espada en el Diario, volvía a su pueblo a dirigir la Delegación con la experiencia adquirida en la redacción central de Cádiz, y la impregnó de portuensismo porque el llorado Agustín amaba a El Puerto como pocos. Y amarlo desde la distancia de la Bahía de Cádiz de por medio, era todavía mas si se pudiera, pues Agustín era un amante encelado de su Puerto, al que le dolía de forma especial, como ya empezara a relatarlo antes de su marcha a Cádiz con la sección ‘El Ruido y las Nueces’ bajo el seudónimo de Damasceno, que recuperó aquel verano con su nombre y apellidos y otra sección denominada ‘La Fuente de las Galeras’. Se marcharía en 1990 como Redactor Jefe en Cádiz y al año, nos dejó en esta vida. Sus restos, incinerados y esparcidos en la Bahía de Cádiz, los recuerda Francisco Montero Galvache: «Las cenizas tienen alas/ y las de Agustín Merello/ vuelan sobre el mar y cantan». Tily Santiago Cossi será la nueva Delegada, otra periodista de aquí, nacida en la calle Alquiladores a la que también preocupa su Ciudad. Impulsó en la delegación los columnistas de opinión, y la sección histórica ‘Puerto Escondido’, donde intervinieron entre otros, Luis Suárez, Diego Ruiz Mata, María Jesús Rodriguez-Touron, Paco González Luque, Enrique Pérez Fernández, Paco Giles, … Le gusta reflexionar sobre el alma que, afirma, tiene El Puerto, esa que todavía “no hemos matado del todo” un Puerto “en coma que necesita un líder que recupere lo que queda de casco antiguo”, y abunda: “No hace falta hacer experimentos; podría valer el modelo de Cádiz de recuperación de casas y palacios que se caían y hoy están salvados para el disfrute de quienes vengan detrás”. Permanece en el puesto hasta que una baja maternal de seis meses, le obliga a atender sus obligaciones familiares. En 1994 salió el cuadernillo de la Edición de El Puerto.

Tily Santiago Cossi será la nueva Delegada, otra periodista de aquí, nacida en la calle Alquiladores a la que también preocupa su Ciudad. Impulsó en la delegación los columnistas de opinión, y la sección histórica ‘Puerto Escondido’, donde intervinieron entre otros, Luis Suárez, Diego Ruiz Mata, María Jesús Rodriguez-Touron, Paco González Luque, Enrique Pérez Fernández, Paco Giles, … Le gusta reflexionar sobre el alma que, afirma, tiene El Puerto, esa que todavía “no hemos matado del todo” un Puerto “en coma que necesita un líder que recupere lo que queda de casco antiguo”, y abunda: “No hace falta hacer experimentos; podría valer el modelo de Cádiz de recuperación de casas y palacios que se caían y hoy están salvados para el disfrute de quienes vengan detrás”. Permanece en el puesto hasta que una baja maternal de seis meses, le obliga a atender sus obligaciones familiares. En 1994 salió el cuadernillo de la Edición de El Puerto. Jorge Bezares Bermúdez será un delegado efímero pero intenso, el campogibraltareño desplegará una especial actividad en El Puerto, con atractivos diseños de páginas y nuevos fichajes de columnistas de opinión en agosto de 1995, --entre ellos quien esto escribe--, haciendo de el Diario una referencia constante en todos los aspectos de la vida de la Ciudad. Permanecerá en el puesto hasta diciembre de ese año y recibirá una cálida despedida de cuantos se relacionaron con él. Luego lo veríamos de director de Europa Sur, Delegado del Grupo Joly en Madrid y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales.

Jorge Bezares Bermúdez será un delegado efímero pero intenso, el campogibraltareño desplegará una especial actividad en El Puerto, con atractivos diseños de páginas y nuevos fichajes de columnistas de opinión en agosto de 1995, --entre ellos quien esto escribe--, haciendo de el Diario una referencia constante en todos los aspectos de la vida de la Ciudad. Permanecerá en el puesto hasta diciembre de ese año y recibirá una cálida despedida de cuantos se relacionaron con él. Luego lo veríamos de director de Europa Sur, Delegado del Grupo Joly en Madrid y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales. En octubre de 1997, otro portuense, Rafael Navas Renedo será el nuevo Delegado. Nieto del director de Cruzados, Domingo Renedo, el porteño regresará a su Ciudad tras años en Diario de Jerez, donde se formó periodísticamente al finalizar la carrera de Ciencias de la Información. Transformó la delegación y «creó un diario dentro del Diario», en palabras del actual vicepresidente del Parlamento de Andalucía, el izquierdista Ignacio García, en el homenaje que recibió de personas, instituciones, asociaciones y empresas en la multitudinaria despedida que le realizaron cuando lo nombraron Jefe de Sección en Cádiz, en el año 2000. Nuevas secciones, diseño y contenidos vieron la luz en las páginas de El Puerto. Luego sería director de Diario de Jerez y en la actualidad lo es de Diario de Cádiz.

En octubre de 1997, otro portuense, Rafael Navas Renedo será el nuevo Delegado. Nieto del director de Cruzados, Domingo Renedo, el porteño regresará a su Ciudad tras años en Diario de Jerez, donde se formó periodísticamente al finalizar la carrera de Ciencias de la Información. Transformó la delegación y «creó un diario dentro del Diario», en palabras del actual vicepresidente del Parlamento de Andalucía, el izquierdista Ignacio García, en el homenaje que recibió de personas, instituciones, asociaciones y empresas en la multitudinaria despedida que le realizaron cuando lo nombraron Jefe de Sección en Cádiz, en el año 2000. Nuevas secciones, diseño y contenidos vieron la luz en las páginas de El Puerto. Luego sería director de Diario de Jerez y en la actualidad lo es de Diario de Cádiz. Ese año 2000 Rosa Romero Servet, una vasca afincada en El Puerto, ocupará la titularidad de la Delegación, llevando a gala que la edición del Diario de El Puerto fuera la que tuviera más columnistas de opinión: catorce, pues las opiniones empezaron con su paso por la calle Larga, 91, a ser bisemanales. Y tuve oportunidad de colaborar con ella creando una sección de entrevistas breves. Se especializó en cuestiones de urbanismo y ecologismo, dando amplia cobertura al movimiento ecologista local, cogiéndole el periodo final de Hernán Díaz Cortés al frente de la alcaldía.

Ese año 2000 Rosa Romero Servet, una vasca afincada en El Puerto, ocupará la titularidad de la Delegación, llevando a gala que la edición del Diario de El Puerto fuera la que tuviera más columnistas de opinión: catorce, pues las opiniones empezaron con su paso por la calle Larga, 91, a ser bisemanales. Y tuve oportunidad de colaborar con ella creando una sección de entrevistas breves. Se especializó en cuestiones de urbanismo y ecologismo, dando amplia cobertura al movimiento ecologista local, cogiéndole el periodo final de Hernán Díaz Cortés al frente de la alcaldía. Licenciado en Historia, es otro porteño, también de la calle Alquiladores, al que le duele El Puerto y lo demuestra en sus acciones editoriales y en el día a día, llegando a crear un cuidado suplemento con motivo de nuestro 725 aniversario como El Puerto de Santa María, involucrando de portuensismo la edición y simultaneando su trabajo con las páginas de televisión para los nueve periódicos del Grupo Joly. Creó la sección calle del Sol y calle de la Luna, adquiriendo protagonismo en la información cultural el redactor Carlos Benjumeda. Relativamente breve fue su paso en esta nueva etapa por la Delegación ya que en enero de 2007 le reclaman para centrarse en esa sección y en la de Sociedad, realizándola en la actualidad desde Cádiz y El Puerto para todos los periódicos del grupo, siendo una de las plumas mas influyentes en el panorama televisivo editorial de Andalucía.

Licenciado en Historia, es otro porteño, también de la calle Alquiladores, al que le duele El Puerto y lo demuestra en sus acciones editoriales y en el día a día, llegando a crear un cuidado suplemento con motivo de nuestro 725 aniversario como El Puerto de Santa María, involucrando de portuensismo la edición y simultaneando su trabajo con las páginas de televisión para los nueve periódicos del Grupo Joly. Creó la sección calle del Sol y calle de la Luna, adquiriendo protagonismo en la información cultural el redactor Carlos Benjumeda. Relativamente breve fue su paso en esta nueva etapa por la Delegación ya que en enero de 2007 le reclaman para centrarse en esa sección y en la de Sociedad, realizándola en la actualidad desde Cádiz y El Puerto para todos los periódicos del grupo, siendo una de las plumas mas influyentes en el panorama televisivo editorial de Andalucía. En Enero de 2007 Teresa Almendros Edeso, nacida en San Sebastián pero porteña desde los quince años, regresa a la calle Larga 91 de El Puerto donde había estado de redactora cuando vivirá junto a Rafael Navas la muerte de Alberi, desde las páginas de Cultura del Diario en el que ejercía de Jefa de Sección. Teresa destaca: «Siempre he procurado no perder la buena costumbre de no perder el contacto con la gente, no tener solo como fuentes las notas de prensa y los textos oficiales». Y eso se nota, pues el Diario en El Puerto es y sigue siendo con su labor, el periódico de los portuense, el medio de los porteños, donde todas las voces tienen cabida y donde hasta las malas noticias, Almendros las presenta, además de con rigor, con una sonrisa.

En Enero de 2007 Teresa Almendros Edeso, nacida en San Sebastián pero porteña desde los quince años, regresa a la calle Larga 91 de El Puerto donde había estado de redactora cuando vivirá junto a Rafael Navas la muerte de Alberi, desde las páginas de Cultura del Diario en el que ejercía de Jefa de Sección. Teresa destaca: «Siempre he procurado no perder la buena costumbre de no perder el contacto con la gente, no tener solo como fuentes las notas de prensa y los textos oficiales». Y eso se nota, pues el Diario en El Puerto es y sigue siendo con su labor, el periódico de los portuense, el medio de los porteños, donde todas las voces tienen cabida y donde hasta las malas noticias, Almendros las presenta, además de con rigor, con una sonrisa.

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza.

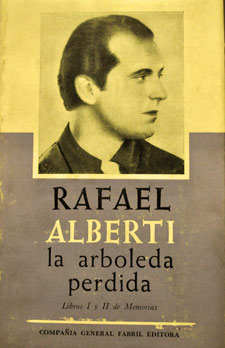

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza. A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

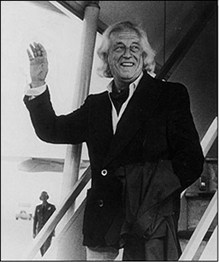

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.