...continúa leyendo "Número 4.000. El cauce de la madre vieja y la ribera de Sidueña, los paisajes perdidos del Guadalete"

Muchas personas pueden conocer hoy día al gaditano Fermín Salvochea, y de ellas muy pocas habrán oído hablar de su madre Pilar Álvarez. Pero si apenas nadie ha oído hablar de Vicente Ramírez Brunet, el primer maestro laico de España, figura comparable a Salvochea entre sus coetáneos, nos imaginamos que su madre Claudia Brunet, natural de El Puerto de Santa María, será una total y completa desconocida. Y nada hay más injusto. Esta es su historia. | Callejón de la Palma, calle en la que nació Claudia Brunet. | Digitalización: GdP ...continúa leyendo "3.999. Claudia Brunet Beltrán. La madre portuense del primer maestro laico"

Muchas personas pueden conocer hoy día al gaditano Fermín Salvochea, y de ellas muy pocas habrán oído hablar de su madre Pilar Álvarez. Pero si apenas nadie ha oído hablar de Vicente Ramírez Brunet, el primer maestro laico de España, figura comparable a Salvochea entre sus coetáneos, nos imaginamos que su madre Claudia Brunet, natural de El Puerto de Santa María, será una total y completa desconocida. Y nada hay más injusto. Esta es su historia. | Callejón de la Palma, calle en la que nació Claudia Brunet. | Digitalización: GdP ...continúa leyendo "3.999. Claudia Brunet Beltrán. La madre portuense del primer maestro laico"

El portuense Juan José López Amador, Restaurador de Arqueología del Museo Municipal, está considerado uno de los mejores especialistas en su ámbito profesional. Cuenta en su haber con un considerable repertorio de libros escrito solo o en compañía de otros. Coordina y también participa como autor en este volumen publicado por la Universidad de Cádiz en 2017: “Paleontología en el Manantial. La bahía de Cádiz hace millones de años”. Nadie podría pensar que en la playa de El Manantial de El Puerto de Santa María, en pleno corazón de la bahía gaditana, su costa y su fondo marino hayan guardado bajo sus sedimentos los restos fósiles de la fauna marina que hace al menos cinco millones de años habitaban sus aguas. Restos fósiles que pertenecen a mamíferos marinos, sobre todo cetáceos, sirénidos, delfines, tiburones como el megalodón, sargos o aguijones de rayas, caparazones de tortugas, corales, algas y una gran variedad de moluscos y crustáceos, así como restos de un ave (alca). | En la imagen, López Amador delante de la estela menhir de aproximadamente 5.000 años, posiblemente procedente de la Sierra de San Cristóbal, que se exhibe en el Museo Municipal del Hospitalito.

...continúa leyendo "3.988. Juan José López Amador. Coordinador del libro ‘Paleontología en El Manantial. La bahía de Cádiz hace millones de años’"

Por aquel entonces, José Peinado Herrera, ‘Chaparro’, quien fuera gran precursor de los aparcadores de coches en El Puerto --nada que ver con los guarda coches de la ANIC, (Asociación Nacional de Inválidos Civiles)-- y posteriormente trabajara para el Ayuntamiento de lacero de perros vagabundos, iba a diario al desaparecido carrillo de Severo, siendo el encargado de acercarse al Bar ‘La Concha’, situado en los bajos del también desaparecido Teatro Principal, en la esquina de La Placilla, donde hoy se encuentra una entidad Bancaria, la Caja Rural, y pedir café o refrescos para los jugadores de las partidas de dados, que durante algunos veranos por las tardes organizaba Juan Leiva Morón, ‘Juanito Severo’. | Chaparro. Foto: Colección Miguel Sánchez Lobato.

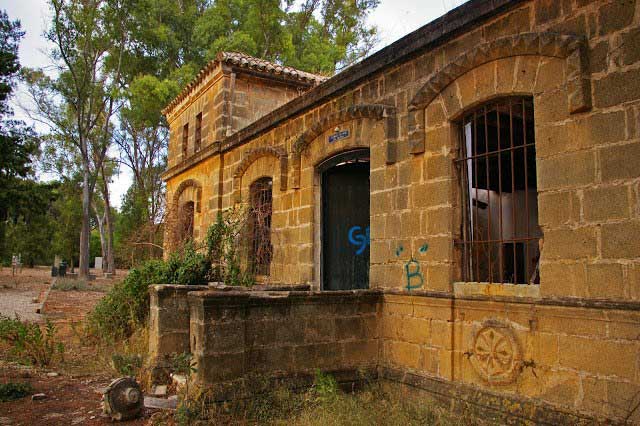

En la autovía A-IV, frente a Urbaluz, permanece en pie la que fuera la residencia de los Merello Reynolds hasta mediada la década de 1960, vivienda conocida como San José del Pino Gordo --lo de gordo, por un pino de considerable tamaño--, que perteneció al patrimonio de Bodegas Terry y que dió nombre a la bodega ‘San José del Pino’ sofisticada y muy evolucionada técnicamente. Desde hace 20 años existe un proyecto de construcción de viviendas de renta libre y sociales, que nunca termina de ver la luz: solo hay un bloque construido y los espacios comunes están deplorables. Y mientras, la mansión en ruinas, cada vez en peor estado, quedan en pie apenas los muros exteriores que la sostienen. El vandalismo le llegó hace muchos años. | Foto: LOSAJENP

...continúa leyendo "3.953. San José del Pino Gordo. Otra mansión en ruinas"

El arzobispado de Sevilla, diócesis a la que pertenecía El Puerto, organizó una peregrinación al Vaticano, proyectada especialmente para obreros y fieles en general de escaso poder adquisitivo, de modesto nivel económico. Aquel viaje en 1894 a Roma, desde Cádiz, se realizó en buques de la Compañía Transatlántica, que tenía dispuestas cuatro unidades en el puerto gaditano, siendo el precio del pasaje --ida y vuelta-- de 35 pesetas.

...continúa leyendo "3.939. Obreros portuenses de peregrinación al Vaticano"