Categoría: Antiguos

3.180. Calle Zarza (II)

La calle Zarza, como la de la Yerba, era otra de las calles castizas del Barrio Alto. Transcurre desde la de San Juan hasta la del Espíritu Santo. Y, como la de la Yerba, es paralela a Santa Fe y a Cruces. Atraviesa las calles de Ganado, Santa Clara y Cervantes, y se sitúa casi en el mismo límite de la Ciudad. Esa zona constituía la división del extramuros. Son las salidas que la Ciudad tenía al campo. Arrieros, carreteros, agricultores, viñadores y hortelanos la atravesaban cada mañana, a la salida del sol, para ir a faenar a las viñas y a las cortijadas de los grandes propietarios, o a los pequeños arrendamientos de las carreteras de Sanlúcar y Rota.

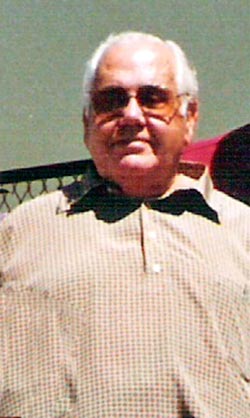

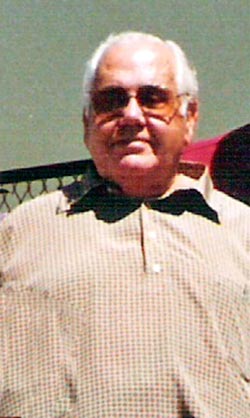

3.169. José Cepero Peralta. Profesor de Dibujo de los Institutos Laboral y Muñoz Seca

José Cepero Peralta, conocido profesor que desde mediados de los años 60 impartió clases de dibujo en varios centros de la Ciudad, estaba casado con Lola Oñoro y fue padre de cinco hijos. Había nacido en Sevilla y fallecido en El Puerto el 2 de mayo de 2011, siendo trasladadas y depositadas sus cenizas en el panteón familiar del cementerio de San Fernando de Sevilla

3.160. Carmen y Cari López Ibáñez. Aquellas Primeras Comuniones (I).

Las hermanas Carmen y Cari López Ibáñez eran dos de esas mujeres que desde hace mas de 50 años y hasta que tuvieron fuerzas, quisieron ayudar a los pequeños y sus familias para hacer la Primera Comunión. Tanto en el Asilo de Huérfanas de las Hermanas de la Caridad, en el colegio de la Pescadería, como en los Jesuitas --Escuelitas y San Luis Gonzaga-- dejaron constancia de su labor y seguro que muchos niños de entonces, todavía hoy, recuerdan con cariño a la señorita Carmen López, maestra de los párvulos. ...continúa leyendo "3.160. Carmen y Cari López Ibáñez. Aquellas Primeras Comuniones (I)."

3.154. Claustro de Profesores del Colegio Cristóbal Colón. Año 1975.

En la fila superior, de izquierda a derecha, Ángel Miguel González, Santiago Moreno fue Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, José Antonio Perales, Valentín Muñoz, Joaquín Guillén, Jorge Ostenero Rivas, Maruja Porras e Inés Cardona. Fila del centro, Miguel Ángel Dávila, Ángel García, Manuel Rojas, Felix Gallo, entonces director del Colegio, cargo al que accedió por oposición al extinto cuerpo de directores escolares; Ángel y su esposa Ana Mari Manero, María Bartolomé Bellancos (+). Sentadas, Angelita, Paquita Loro Petri Santacruz, Desconocida, María Teresa Cano esposa de Jorge Ostenero; la asturiana de acceso directo Charo (algunos alumnos la llamaban cariñosamente Sandy Shaw --ganadora en Eurovisión en 1967 con 'Marionetas en la Cuerda', que iba al colegio descalza, igual que la cantante, a la que obligó a calzarse el director). Por último María Teresa Hernández y Marcela, casada con un funcionario de prisiones llamado Melchor.

3.151. Aquel personal de la Confitería La Perla.

La confitería fue creada en 1944 por Manuel Ojeda Leiva. Hoy en día son sus hijos los que se ocupan de la firma, que además distribuye diferentes productos de consumo y tiene un obrador central. En las fotografías, imágenes del antiguo personal de La Perla en la calle Ganado.

...continúa leyendo "3.151. Aquel personal de la Confitería La Perla."

3.148. Miguel Palacios Guillén. Maestro Mayor Titular de Obras del Ayuntamiento de El Puerto.

Miguel Palacios Guillén nació en Jerez de la Frontera en una casa de la calle Évora y fue bautizado en la Parroquia de San Juan de Letrán un 2 de agosto de 1841. Era hijo del maestro de obras Miguel Palacios y de Consolación Guillén, ambos jerezanos. Fue autor de sesenta proyectos de obras y en el ámbito de los proyectos urbanos en El Puerto; Palacios es el responsable de los diseños originales del Parque Calderón, la plaza de Isaac Peral y la plaza de San Francisco.

3.146. Richard Ford. El Viajero Romántico y El Puerto.

Richard Ford (Londres 1796-1858). De rica familia, estudió derecho sin llegar a ejercer. Casado con una mujer de salud frágil, vino a España en 1830 en busca de mejor clima. Aprovechó la estancia para recorrer todo el territorio peninsular, cuestión que le valdría para sus libros sobre el país. Su conservadurismo quedó también patente en sus opiniones sobre la guerra carlista y algunos sucesos ocurridos en la España de Fernando VII.

...continúa leyendo "3.146. Richard Ford. El Viajero Romántico y El Puerto."

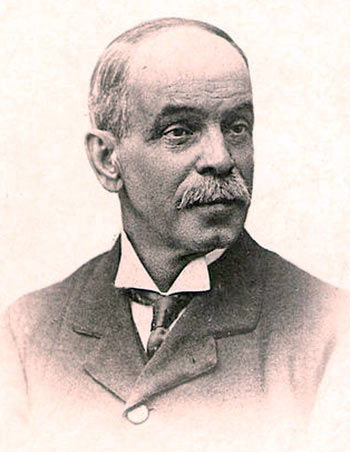

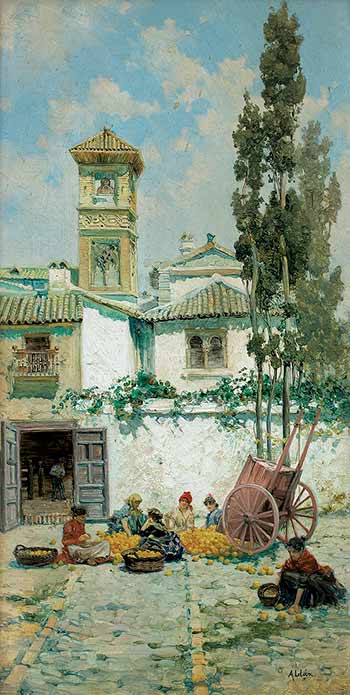

3.143. Juan Aldaz Barrera, alcalde notable y Juan Aldaz Sancho, su hijo, pintor y retratista de la escuela sevillana del siglo XIX.

Para iniciar una breve semblanza de nuestro personaje, uno de los numerosos artistas portuenses semidesconocidos, debemos empezar por conocer a su familia. Su padre, Juan Luis Aldaz Barrera, nacido en Cádiz, al que se le conocía por Juan Aldaz, era el hijo varón mayor de Juan José Aldaz Astiz, comerciante establecido en Cádiz, asociado con Gaztelu e Iriarte. Esta compañía trasladó parte de sus negocios a El Puerto de Santa María, creando una firma vinatera que se establece en lo que hoy es la urbanización o zona residencial Sagrada Familia ocupando el tramo final de calle Larga, la Avda. de la Estación y la calle Albareda, en lo que fueran las instalaciones hasta el último tercio del siglo pasado de la firma Gonzalez Byass. /En la imagen, original de Aldaz de 1884.

3.138. En el campo de la SAFA. 1958

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, fila superior: Desconocido, Joaquin Ortega Calvario, Monje, Vicente Zuasti Toaja 'Tito', dos desconocidos, Juan Bonilla y sacerdote desconocido. Fila inferior: Luis Busto, desconocido, José Luis Poullet Ramírez, Eduardo del Cuvillo Jiménez, Luis Fernandez Sanz Blanco. Imagen tomada en el campo de SAFA. 22 de abril de 1958, hace 58 años. /Foto: Rafa. Colección V.G.L.