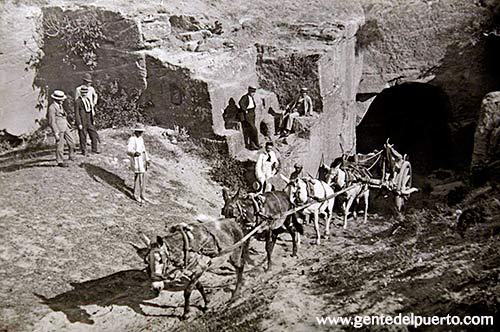

Intentaremos describirte, lector, en esta información de Heraldo de Madrid [firmada por Castor Patiño Sánchez el 9 de mayo de 193o y localizada y transcrita por Alejandro Día Pinto, el 9 de abril de este año], la visión dantesca de la cantera llamada cueva o gruta de la Mujer, y decimos lo intentaremos porque hay panoramas o sitios imposibles de describir ni de dar idea siquiera de su grandiosidad, aún valiéndose de la fotografía.

Tal ocurre con la cueva a que nos referimos. Igual que las catacumbas de Roma, a las que no cede ni en extensión ni en laberínticas, debe su origen a unas canteras explotadas desde hace más de treinta siglos. Acaso buena parte del templo de Hércules, en la isla de Sancti Petri, no lejana de este lugar, fuese extraída de la cueva de la Mujer.