Vista parcial de grabado de la Virgen de los Milagros, original de Jasinto [sic] Niño, célebre grabador sevillano del XVIII es una copia, en pequeño tamaño del cuadro de Bernardo Peluffo, también del S.VIII, que está en la escalera del camarín, donde la Virgen es negra, porque lo es desde el siglo XIV. Un recurso del grabador para que se vieran bien los detalles del rostro, en tamaño tan pequeño, es no ennegrecerlo.

«Soy Negra pero hermosa, ¡oh hijas de Jerusalén!,

como las tiendas de Quedar y como pabellones de Salomón»

Cantar de los Cantares (Salomón 966 a.C.-926 a.C.)

La representación de la Virgen María a lo largo de estos dos mil años de cristianismo ha recibido diversos tratamientos. Así, hallamos imágenes de vírgenes con la tez blanca y vírgenes con la tez morena. Junto a estas, y en un período concreto de la Historia, aparecen figuras de vírgenes con la tez negra y rasgos negroides; figuraciones de un culto primitivo muy anterior al cristianismo, tal vez céltico o pre-céltico.

En cualquiera de los casos, deidades femeninas antiguas de la fertilidad, como Isis, diosa-madre a la que invocaban las mujeres estériles; culto que derivó en ceremonias en honor de Cibeles, Deméter o Ceres, y que también se hallaban en la América precolombina, e incluso, en el África más profunda. A este grupo se le designa genéricamente con el término de 'negras' y nada tienen que ver con el color de su piel; sino que vienen a significar “lo negro”, la ausencia absoluta de luz, lo primero que el ser humano graba en su memoria y que recuerda al útero materno, inicio nuestro de un viaje iniciático que es la vida terrena. Estas vírgenes negras, cristianización de las vírgenes paganas, recogerán la fuerza y poder de sus antecesoras . De ahí que la pregunta del título nos lleve a esta otra: ¿Por qué la Virgen de los Milagros no pertenece a este grupo, aún siendo morena? /En la ilustración superior, imagen egipcia de Isis. En la inferior, imagen de la Isis-Ceres romana.

En cualquiera de los casos, deidades femeninas antiguas de la fertilidad, como Isis, diosa-madre a la que invocaban las mujeres estériles; culto que derivó en ceremonias en honor de Cibeles, Deméter o Ceres, y que también se hallaban en la América precolombina, e incluso, en el África más profunda. A este grupo se le designa genéricamente con el término de 'negras' y nada tienen que ver con el color de su piel; sino que vienen a significar “lo negro”, la ausencia absoluta de luz, lo primero que el ser humano graba en su memoria y que recuerda al útero materno, inicio nuestro de un viaje iniciático que es la vida terrena. Estas vírgenes negras, cristianización de las vírgenes paganas, recogerán la fuerza y poder de sus antecesoras . De ahí que la pregunta del título nos lleve a esta otra: ¿Por qué la Virgen de los Milagros no pertenece a este grupo, aún siendo morena? /En la ilustración superior, imagen egipcia de Isis. En la inferior, imagen de la Isis-Ceres romana.

LAS VÍRGENES NEGRAS Y LOS BENEDICTINOS.

LAS VÍRGENES NEGRAS Y LOS BENEDICTINOS.

En el 529 d.C. Benito de Nursia funda el monasterio de Montecasino, y en el 540 d.C. difunde la Santa Regla --regula monasteriorum--, agrupando bajo una misma disciplina a hombres destinados a recuperar el cristianismo más activo. Con estos monjes, dedicados a la oración y al trabajo, Benito pretende rescatar el saber clásico, contenido en ciertos textos griegos y latinos que aún se conservaban en ermitas abandonadas de Francia y el norte de España; en ocupar la jerarquía de la Iglesia por monjes cultos y austeros, desempeñados por príncipes segundones, bastardos y hombres toscos e incultos, que apenas puede memorizar el latín de una Misa. Con este objetivo, los benedictinos recuperaron ermitas mudéjares, transformadas en iglesias adscritas a un monasterio, y erigieron otros nuevos en enclaves con alguna significación espiritual: Lugares de reunión de sacerdotes y druidas celtas, o vórtices de energías sutiles desaprovechadas por el cristianismo autárquico y jactancioso. De este modo, donde había un monolito, una gruta, un lugar de peregrinación, o la mínima muestra de espiritualidad, levantaban un monasterio dedicado a la investigación.

Regla de San Benito.

¿Deseaban, también, romper esa extraña maldición, como la de Sísifo, que condenaba a los seres humanos a no aprender nunca la lección y comenzar eternamente desde el origen?

HORROR AL AÑO 1000

En cuatro siglos de callada labor, los benedictinos descubrieron algo que había estado presente en la Humanidad desde hacía milenios, la espiritualidad sin culto que se manifestaba en ritos, creencias y ceremonias ancestrales, considerados paganos. Era el mismo conocimiento que el cristianismo oficial aplicaba de modo simbólico en los cultos, y que, al mismo tiempo, condenaba con enérgica irracionalidad.

'El Jardín de las Delicias', de El Bosco, óleo sobre tabla de 220x125 cms. pintado en 1503-04. Museo del Prado. Es un tríptico que, abierto, representa una alegoría completa del orígen y fin del mundo: a la izquierda la creación, en el centro la vida terrenal y a la derecha el fin del mundo.

En el 999, desafortunada inversión del número 666, el número de la Bestia, la cristiandad se preparaba para el cataclismo definitivo: El fin de la Humanidad y los sucesos caóticos del Apocalipsis, incluyendo un Juicio Final con lluvia de fuego y azufre, llanto y desesperación. Los acontecimientos que se vivían no podían ser más nefastos: Terribles hambrunas desolaban la Tierra, mortales epidemias diezmaban a la población y el poder de los reyes y los papas sucumbían ante la expansión del Islam que ya ocupaba Tierra Santa, norte de África, Europa oriental y el sur de la Península Ibérica, amenazando con invadir el resto del Imperio Romano. ¿No era así como se produciría el Fin del Mundo? /En la imagen de la izquierda, detalle de la alegoría del Fin del Mundo, del tríptico de El Bosco 'El Jardín de las Delicias'

En el 999, desafortunada inversión del número 666, el número de la Bestia, la cristiandad se preparaba para el cataclismo definitivo: El fin de la Humanidad y los sucesos caóticos del Apocalipsis, incluyendo un Juicio Final con lluvia de fuego y azufre, llanto y desesperación. Los acontecimientos que se vivían no podían ser más nefastos: Terribles hambrunas desolaban la Tierra, mortales epidemias diezmaban a la población y el poder de los reyes y los papas sucumbían ante la expansión del Islam que ya ocupaba Tierra Santa, norte de África, Europa oriental y el sur de la Península Ibérica, amenazando con invadir el resto del Imperio Romano. ¿No era así como se produciría el Fin del Mundo? /En la imagen de la izquierda, detalle de la alegoría del Fin del Mundo, del tríptico de El Bosco 'El Jardín de las Delicias'

La gente corriente creía que dios castigaba a la Humanidad por un pecado colectivo que pocos se atrevían a pronunciar y buscó el perdón en el ayuno, la abstinencia y las flagelaciones públicas. Los cristianos purgaban su ignorancia con más ignorancia, los campos quedaron baldíos y los seres humanos, abandonados a su propio destino, miraron temerosos al cielo para ver aparecer entre las negras nubes del desastre el dedo divino que señalaba el destino marcado por el clero vaticinador. Las iglesias se llenaron de pecadores y el clero no daba abasto a tanta confesión y comunión, a tanto arrebato ignorante… Pero, ¡cómo podía ser que dios volviera a castigar a los míseros y humildes…! ¿Acaso no había enviado a su Hijo para redimirlos del pecado original? Si el perdón había llegado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿a qué castigar a una Humanidad ya perdonada? ¿Dios-Padre seguía apenado por la desobediencia de Adán y Eva, o se trataba de otro pecado del que nadie tenía consciencia? ¿Debían esperar, esta vez, la llegada del Padre?

¡Y LLEGÓ EL AÑO 1000!

El peligro de invasión sarracena no cesó, sino que continuó al año siguiente, y al otro, y muchos años después… Resultaba evidente que no sucedería nada de lo anunciado por el clero. ¿Dios volvía a contradecirse o, de nuevo, los hombres tonsurados habían metido la pata prediciendo sucesos sobre el Fin del Mundo sólo conocidos por el Padre –y, desde hace dos siglos, por algunos Santos de los Últimos Días–?

Guerreros musulmanes representados en el manuscrito árabe de la Maqamat Al-Hariri , aproximadamente del siglo XI.

Ante la debacle que se preveía, la jerarquía eclesiástica reaccionó con imaginación, difundiendo un nuevo mensaje: Dios se había apiadado de la Humanidad, había oído las súplicas y aceptado las terribles penitencias. Unos acataron con resignación; otros, en cambio, pensaron que todo había sido un invento del clero para ganar feligreses y limosnas. Para los benedictinos, el cataclismo era la oportunidad que esperaban para propugnar el cambio radical que, por otro lado, únicamente ellos estaban preparados para liderar. Primero, se transformaron en cluniacenses al fusionarse con los columbanos, para luego evolucionar en el Císter de Bernardo de Claraval, difundiendo el concepto de dios bondadoso, promesa de resurrección y felicidad eterna, que muere en un acto supremo de amor, simbolizado en el arco ojival de las catedrales góticas; y desterrando la idea de dios terrible, colérico y castigador, sólo accesible a través de la penitencia y del dolor físico, que simbolizaba el arco de medio punto del viejo estilo románico.

Arcos ojivales (posteriores al momento que se narra) en el ábside de la Iglesia Mayor Prioral. Año 1932.

Este nuevo conocimiento se transmitió a través de las hermandades gremiales, reunidas y potenciadas en torno a las construcciones de grandes Catedrales, promovida por los monjes; se descubrieron los huesos del apóstol Santiago el Mayor, y se fomentaron las peregrinaciones masivas a Roma y Jerusalén divulgando todo lo gestado en los monasterios.

¿QUE SECRETO ENCIERRAN LAS VÍRGENES NEGRAS?

Estas vírgenes que se visten de negro y se veneran en cuevas [Montserrat, Rocamadour], criptas [Chartres, Guincamp Mont-Saint-Michel], y capillas oscuras [como Manosque, Aurillac] representan la “luz en la noche”, el secreto de un saber ancestral de carácter iniciático, simbolizado en las diosas de la fecundidad y de la regeneración, que los benedictinos plasmaron en ciertos rasgos de las Vírgenes Negras.

Este secreto es un conocimiento esotérico e iniciático. Como Platón (en la ilustración de la izquierda) afirmaba hace veintitrés siglos, la vida terrena es caída y castigo, y el alma habita la sepultura del cuerpo. De ahí que, antes de recibir la disciplina educativa de la encarnación, el elemento espiritual –o noético– duerme. La semilla-alma debe pudrirse en el cuerpo-tierra para germinar y dar frutos. Esta sabiduría está presente también en filósofos orientales, como Vyasa, Jaimini, Kapila, Vrihaspati y Sumantu, porque «más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una Inteligencia o Mente (el Espíritu o Nous), Principio de los principios; Idea Suprema en que se apoyan las demás ideas; Monarca y legislador del Universo; Substancia primordial de la que proceden todas las cosas y a la que deben su existencia; Causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, a la que llamamos el Supremo Bien o Dios.» (Blavatsky, H. P.: “La Doctrina Secreta”, t.4, p.211)

Este secreto es un conocimiento esotérico e iniciático. Como Platón (en la ilustración de la izquierda) afirmaba hace veintitrés siglos, la vida terrena es caída y castigo, y el alma habita la sepultura del cuerpo. De ahí que, antes de recibir la disciplina educativa de la encarnación, el elemento espiritual –o noético– duerme. La semilla-alma debe pudrirse en el cuerpo-tierra para germinar y dar frutos. Esta sabiduría está presente también en filósofos orientales, como Vyasa, Jaimini, Kapila, Vrihaspati y Sumantu, porque «más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una Inteligencia o Mente (el Espíritu o Nous), Principio de los principios; Idea Suprema en que se apoyan las demás ideas; Monarca y legislador del Universo; Substancia primordial de la que proceden todas las cosas y a la que deben su existencia; Causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, a la que llamamos el Supremo Bien o Dios.» (Blavatsky, H. P.: “La Doctrina Secreta”, t.4, p.211)

EL VERDADERO RETRATO DE LA VIRGEN MARÍA.

El nombre de María de Nazaret, madre de Jesús, es una helenización de Mariám, y deriva de una transposición al arameo del nombre de Miryam, hermana de Moisés y Aarón. La virgen María es hija de Joaquín y Ana, según el protoevangelio de Santiago. Es, por ello, palestina, de raza semita: Tez morena, complexión media, anchas caderas. Debió ser hermosa e inteligente, de esmerada educación y temerosa de Yahvé, el dios judío de la zarza ardiente y las Tablas de la Ley.

Aunque el aspecto real de su rostro sigue siendo una incógnita, existen leyendas piadosas que explican la manera milagrosa en que se llegó a conocer. Un de estas leyendas aseguraba que su imagen quedó impresa sobre una columna de Lida, Palestina, en la que se apoyó. Otra, la que narra Nicéforo, en el s. IX, que la virgen María tendría talla media, rostro alargado, cabellos rubios y dedos finos; que, posteriormente, confirmó san Anselmo de Canterbury, en el s. XI. Sin embargo, la que parece más veraz es la difundida por el dominico Jacobo de la Vorágine, que aseguraba que fue el evangelista san Lucas, dotado para la escritura y la pintura, quien confeccionó el único retrato de la Virgen. Para ello, siguió el modelo de sus numerosas apariciones. Este retrato estuvo en poder de la emperatriz Eudoxia, esposa de Teodosio II (405-450 d.C.), quien habría realizado copias. Una de ellas la envió a su cuñada Pulqueria que mandó edificar la iglesia de Hodigitria sólo para rendirle culto. Con la conquista y ocupación de Constantinopla por los turcos, en el 1453, el retrato en poder de la emperatriz desapareció; aunque siguieron circulando sus numerosas copias. Una de ellas (del siglo XI d.C.) se conservó en la iglesia de Santa María de Aracoeli, en Roma. No obstante, su deterioro y oscuridad es tal que no permite reconocer imagen alguna /En la ilustración, 'San Lucas pintando la Virgen', detalle del cuadro del periodo cretense. Tempera y oro sobre panel, 61,4 x 45 cm. Ermoupolis (Syros. Grecia).

Aunque el aspecto real de su rostro sigue siendo una incógnita, existen leyendas piadosas que explican la manera milagrosa en que se llegó a conocer. Un de estas leyendas aseguraba que su imagen quedó impresa sobre una columna de Lida, Palestina, en la que se apoyó. Otra, la que narra Nicéforo, en el s. IX, que la virgen María tendría talla media, rostro alargado, cabellos rubios y dedos finos; que, posteriormente, confirmó san Anselmo de Canterbury, en el s. XI. Sin embargo, la que parece más veraz es la difundida por el dominico Jacobo de la Vorágine, que aseguraba que fue el evangelista san Lucas, dotado para la escritura y la pintura, quien confeccionó el único retrato de la Virgen. Para ello, siguió el modelo de sus numerosas apariciones. Este retrato estuvo en poder de la emperatriz Eudoxia, esposa de Teodosio II (405-450 d.C.), quien habría realizado copias. Una de ellas la envió a su cuñada Pulqueria que mandó edificar la iglesia de Hodigitria sólo para rendirle culto. Con la conquista y ocupación de Constantinopla por los turcos, en el 1453, el retrato en poder de la emperatriz desapareció; aunque siguieron circulando sus numerosas copias. Una de ellas (del siglo XI d.C.) se conservó en la iglesia de Santa María de Aracoeli, en Roma. No obstante, su deterioro y oscuridad es tal que no permite reconocer imagen alguna /En la ilustración, 'San Lucas pintando la Virgen', detalle del cuadro del periodo cretense. Tempera y oro sobre panel, 61,4 x 45 cm. Ermoupolis (Syros. Grecia).

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍRGENES NEGRAS.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍRGENES NEGRAS.

Las Vírgenes Negras conservan rasgos comunes, singularidades que las convierten en grupo. Por ellas se podrá reconocer cuándo es negra una virgen morena. La primera característica es su color negro, aunque sus rasgos sean blancos: Naríz recta y labios delgados. Han de estar talladas en maderas nobles de árboles alcanzados por un rayo. Suelen adoptar actitud hieráticas, en solemne majestuosidad; es decir, sentadas en su mayoría, con el cuerpo y las piernas verticales. En su regazo, sobre la rodilla izquierda, o en el centro, la figura del Niño, sostenido por la madre. Uno de ellos sostiene una esfera que representa al sol. A los pies de la talla, una Luna en cuarto menguante con las puntas señalando la tierra; en realidad, señala el vórtice de energías telúricas se ese lugar (donde dos wouyvres o serpientes celtas, se cruzaban). Primitivamente son Isis y su hijo, el dios Horus. Su aparente tosquedad le da un aspecto orientalizante, más acusado en la Madre que en el Hijo./En la imagen, la Virgen de Monserrat (Barcelona)

En la mayoría de los casos, carece de policromía, la madera pulida y barnizada; cuando se plicroma se utiliza blanco, rojo y azul, a veces negro o verde. Las más populares se han dorado recientemente. Finalmente, sus dimensiones, que han de son constantes y responden a un escala proporcional 7:3. En su etapa inicial fueron de 70 x 30 x 30; en época tardía, la medida mayor es de un metro. /Virgen Negra de la Catedral de Le Puy en Valey (Alto Loira. Francia).

En la mayoría de los casos, carece de policromía, la madera pulida y barnizada; cuando se plicroma se utiliza blanco, rojo y azul, a veces negro o verde. Las más populares se han dorado recientemente. Finalmente, sus dimensiones, que han de son constantes y responden a un escala proporcional 7:3. En su etapa inicial fueron de 70 x 30 x 30; en época tardía, la medida mayor es de un metro. /Virgen Negra de la Catedral de Le Puy en Valey (Alto Loira. Francia).

Otras características secundarias serían sus lugares de emplazamiento, siempre de gran tradición espiritual, enclaves naturales donde primitivamente estaban dedicados a la Gran Madre; o están en rutas de antiguas peregrinaciones, como el Camino de Santiago, denominado Vía Láctea o Compostela (campo de estrellas), por estar plagado de estrellas (enclaves con marcado carácter espiritual, señalados ermitas donde se veneraba una Virgen Negra).

LA VIRGEN DE LOS MILAGROS.

LA VIRGEN DE LOS MILAGROS.

Por tradición, primero, sabemos que nuestra Patrona, la Virgen de los Milagros, se apareció al rey Alfonso X (narrada en la Cantiga 368) durante la batalla de Jerez, en 1231. Esta cabalgada tenía por objeto la reconquista de la villa de Alcanate, nombre árabe de El Puerto, en poder del emir Ibn Hud. Para el Profesor Manuel González Jiménez, en 1253 ya había un asentamiento importante de castellanos en El Puerto, los mismos que ayudaron a huir al Infante Don Enrique. Días antes de morir, ocurrida en abril de 1284, el rey Alfonso X otorga favor de ampliar el término territorial de la población hasta la ermita de Sidueña. /Aparición de la Virgen a Alfonso X 'el Sabio'. Vista parcial perteneciente al retablo barroco del siglo XVII, de la escuela de Pedro Duque Cornejo. Capilla de la Virgen de los Milagros. Iglesia Mayor Prioral.

Lo que ciertamente ocurriera durante la batalla de Jerez está por demostrar. Es muy probable que la aparición de la Virgen no se refiriera a un hecho milagroso (aunque se narre así), sino al descubrimiento de la talla de una virgen sedente que fuera ocultada en 1146 por los mozárabes que abandonaron la ciudad a la llegada de los almohades. Antes de huir, como documenta Simonet, escondieron imágenes y objetos de culto. Esta fecha coincide con la datación de 1169 según la técnica del carbono 14 de la imagen de Nuestra Señora de España, (en la imagen de la izquierda) y que explica Javier M. de Lucas Almeida, restaurador y conservador del Museo Municipal del Puerto de Santa María, en un magnífico trabajo titulado: “Nuevas aportaciones al estudio de Nuestra Señora de España”.

Santa María de España, (tal y como estaba en la década de los setenta del siglo pasado) imagen aparecida emparedada tras unos muros en el Castillo de San Marcos en 1934, en pésim estado de conservación. Luis Suárez Ávila sostiene que se trata de Santa María de Sidueña.

Por otro lado, en el archivo ducal de Medinaceli, fechado en 1561, se cita el traslado desde el Castillo de una imagen de Santa María del Puerto, “por otro nombre Nuestra Señora de los Milagros” a la capilla de la Iglesia Mayor Prioral, siendo sustituida en el Castillo por una buena imagen de Santa María, que conocemos por un el 'Compendio historial de sus antigüedades', de Anselmo J. Ruiz de Cortázar, en clara referencia, que recogería los datos aportados por numerosos protocolos de testamentos redactados por Hernando de Carmona en el siglo XV.

Desde aquel histórico traslado, se le rinde culto ininterrumpido en la Iglesia Mayor y, a partir del siglo XVII en su capilla, construida en la cabecera de la nave del Evangelio. El Cardenal Almaraz la coronó canónicamente el 8 de septiembre de 1916, el día de su festividad.

Torre de Doña Blanca, que da nombre al yacimiento arqueológico del mismo nombre, en el pago portuense de Sidueña. Se trata de unatorre construida en el siglo XIV para la vigilancia de la Bahía de Cádiz, que también fue usada como ermita.

LA POLÉMICA DE SIDUEÑA

Entre los entendidos de El Puerto, entre ellos el abogado y estudioso de temas locales Luis Suárez Ávila, se da una polémica sobre si a Virgen de los Milagros es Nuestra Señora de España o Nuestra Señora de Sidueña, que conllevaría despejar a duda sobre cuál de las dos imágenes de la Virgen es más antigua, y, por consiguiente, la que el rey Alfonso X encuentra en el Castillo. La solución debería estar en la interpretación que se dé al traslado que se ha mencionado antes, y en la “buena copia” que se deja en el Castillo. Para algunos, en lugar de aclarar la cuestión, la complica; porque el documento dice que para el traslado se hace una copia de la existente, ¿no existían dos imágenes, la aún no morena’, o Santa María del Puerto existente en el Castillo, y la ‘blanca’ o Santa María de España, en la ermita de Sidueña donde aún se conserva el culto –el abandono se produceirá con posterioridad, en 1577, según Sebastián Cobarrubias, en su “Tesoro de la Lengua Castellana”, publicado en 1611– Por tanto, ¿de cuál de las dos vírgenes existentes en la ciudad se hace copia y qué se hizo con el original copiado?

Vista aérea del Yacimiento Arqueológico de Doña Blanca, a 6 kilómetros de El Puerto. A la izquierda, en un círculo rojo la Torre. El yacimiento consiste en un tell o colina artificial, de ciudades superpuestas, excavado entre 1979 y 1995, donde se han hallado restos de murallas, viviendas, puerto fluvial y una necrópolis, pertenecientes a una ciudad feinicia, cuya datación va de los siglox VIII al III a.C. Posteriormente existieron ocupaciones mediavales y ya en el siglo XX, una explotación agrícola y ganadera.

Ambas imágenes debieron ser muy parecidas porque el profesor Francisco González Luque, se refiera a esta Virgen-copia de Santa María del Puerto como «modelo iconográfico de Virgen Majestad, sedente y entronizada, con el Niño Jesús en disposición lateral respecto a su madre»; obviamente, una imagen que cumple las características de una ‘virgen negra’, antes de ser amputada, como narraremos después.

RESTAURACIÓN DEL PROFESOR ARQUILLO.

RESTAURACIÓN DEL PROFESOR ARQUILLO.

Por otro lado, en el informe previo a la restauración de la Virgen de los Milagros, acaecida en 1979, el profesor Francisco Arquillo extrae la conclusión de que la imagen «es negra desde mediados del siglo XIV.» Según parece, la moda de dar color negro a las vírgenes viene de ese retrato bizantino al que hacíamos referencia más arriba, que la tradición adjudicó a san Lucas.

AMPUTACIONES.

En cuanto a las salvajes amputaciones sufridas por la imagen de la Virgen de los Milagros, ocurridas en 1671, añadir que de la imagen cortada sólo se dejó la cabeza y poco más; que, después, se le adaptó un trozo informe de otra escultura, posiblemente del siglo XVI, que le sirviera de soporte, y, finalmente, revistieron el conjunto con una coraza y unos brazos articulados de plata. Estos sostienen unas manos de otra imagen cuya procedencia se desconoce, con encarnadura negra y rico faldón de orfebrería, también de plata, que donan “Don Juan Francisco y Doña Catalina, Duques de Segorbe y de Medinaceli, Esclavos de Nuestra Señora”. En los bajos de este faldón metálico, figura grabado el escudo de la Casa Ducal, trazado por un orfebre portuense, como ha localizado la Profesora Dolores Barroso. /La ilustración muestra la faz de la imagen sin los arropes barrocos que luce habitualmente. El autor de la fotografía es el célebre historiador jesuita Padre Fidel Fita (1831-1918), hecha a finales del siglo XIX. Como puede observarse, la Virgen de los Milagros ostenta la coraza y los brazos de plata. Se le ha quitado para la foto el faldón de plata regalo de los Duques de Medinaceli.

La imagen de la Virgen de los Milagros, en el proceso de vestir. En esta instantánea, sin el característico rostrillo.

CONCLUSIÓN.

La ilustración siguiente que muestra en las radiografías el perfil de la Virgen de Los Milagros: Nariz recta y labios finos. Facciones de una mujer de raza blanca en una actitud serena y reposada. Sólo es negro el barniz con el que han patinado la talla. La madera en la que está tallada es de alerce de Centroeuropa, un ciprés oriundo de la Patagonia. Es una madera rojiza, dura y rica en resinas; aunque no lo suficiente como para haber evitado su deterioro. Las radiografías practicadas, aportan nuevos datos sobre los salvajes apaños y mutilaciones que ha sufrido la reliquia. Al truncamiento del cuerpo, deben añadirse los clavos para cerrar una profunda grieta que recorre el rostro, y el rebaje mediante gubia y escofina de la parte superior de la cabeza (como lo haría un carpintero de ribera), a la altura del pelo, y que alcanza a la mitad del frontal y el occipital.

Radiografías frontal y lateral de la parte original que se conserva de la talla de la imagen de la Virgen de los Milagros.

Traslado de la imagen desde el altar mayor a su camarín. De izquierda a derecha, fila superior, Jesús Py Cotro, el párroco Manuel Salido Gutiérrez, Luis Suárez Rodríguez. Fila inferior, Serafín Álvarez-Campana, Manuel de Santiago, Vaca Bononato, oculto Javier Merello Gaztelu y Manuel de la Rubiera. Década de los setenta del siglo pasado.

Si como todo indica, Nuestra Señora de los Milagros era una Virgen sedente, en hiératica majestad, la amputación del cuerpo principal de la talla nos privó de conocer si los rasgos de la Virgen estaban más acusados que los del niño que, probablemente, llevaría sentado en la rodilla derecha; si el color del vestuario original era blanco, rojo y azul, o negro y verde. Si su copia es la que se designa como Nuestra Señora de Sidueña, no parece que responda a esta singular clasificación. Además, sus dimensiones, si medimos “su presunta copia”, es de “una vara castellana” (83’59 cm); para Juan de Ledesma, que la vio en 1633 (o sea, antes de la amputación) con telas y brocados, da la medida de 7,15 cm para la peana. Es decir, no es negra; morena y, me atrevería a decir, muy hermosa.(Textos: Álvaro Rendón Gómez. Lcdo. en Bellas Artes).

Si como todo indica, Nuestra Señora de los Milagros era una Virgen sedente, en hiératica majestad, la amputación del cuerpo principal de la talla nos privó de conocer si los rasgos de la Virgen estaban más acusados que los del niño que, probablemente, llevaría sentado en la rodilla derecha; si el color del vestuario original era blanco, rojo y azul, o negro y verde. Si su copia es la que se designa como Nuestra Señora de Sidueña, no parece que responda a esta singular clasificación. Además, sus dimensiones, si medimos “su presunta copia”, es de “una vara castellana” (83’59 cm); para Juan de Ledesma, que la vio en 1633 (o sea, antes de la amputación) con telas y brocados, da la medida de 7,15 cm para la peana. Es decir, no es negra; morena y, me atrevería a decir, muy hermosa.(Textos: Álvaro Rendón Gómez. Lcdo. en Bellas Artes).

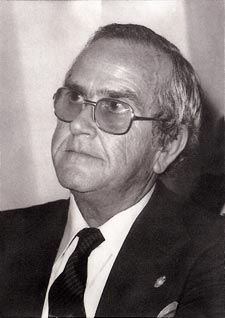

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad. De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962.

De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962. En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

En cualquiera de los casos, deidades femeninas antiguas de la fertilidad, como Isis, diosa-madre a la que invocaban las mujeres estériles; culto que derivó en ceremonias en honor de Cibeles, Deméter o Ceres, y que también se hallaban en la América precolombina, e incluso, en el África más profunda. A este grupo se le designa genéricamente con el término de 'negras' y nada tienen que ver con el color de su piel; sino que vienen a significar “lo negro”, la ausencia absoluta de luz, lo primero que el ser humano graba en su memoria y que recuerda al útero materno, inicio nuestro de un viaje iniciático que es la vida terrena. Estas vírgenes negras, cristianización de las vírgenes paganas, recogerán la fuerza y poder de sus antecesoras . De ahí que la pregunta del título nos lleve a esta otra: ¿Por qué la Virgen de los Milagros no pertenece a este grupo, aún siendo morena? /En la ilustración superior, imagen egipcia de Isis. En la inferior, imagen de la Isis-Ceres romana.

En cualquiera de los casos, deidades femeninas antiguas de la fertilidad, como Isis, diosa-madre a la que invocaban las mujeres estériles; culto que derivó en ceremonias en honor de Cibeles, Deméter o Ceres, y que también se hallaban en la América precolombina, e incluso, en el África más profunda. A este grupo se le designa genéricamente con el término de 'negras' y nada tienen que ver con el color de su piel; sino que vienen a significar “lo negro”, la ausencia absoluta de luz, lo primero que el ser humano graba en su memoria y que recuerda al útero materno, inicio nuestro de un viaje iniciático que es la vida terrena. Estas vírgenes negras, cristianización de las vírgenes paganas, recogerán la fuerza y poder de sus antecesoras . De ahí que la pregunta del título nos lleve a esta otra: ¿Por qué la Virgen de los Milagros no pertenece a este grupo, aún siendo morena? /En la ilustración superior, imagen egipcia de Isis. En la inferior, imagen de la Isis-Ceres romana. LAS VÍRGENES NEGRAS Y LOS BENEDICTINOS.

LAS VÍRGENES NEGRAS Y LOS BENEDICTINOS.

En el 999, desafortunada inversión del número 666, el número de la Bestia, la cristiandad se preparaba para el cataclismo definitivo: El fin de la Humanidad y los sucesos caóticos del Apocalipsis, incluyendo un Juicio Final con lluvia de fuego y azufre, llanto y desesperación. Los acontecimientos que se vivían no podían ser más nefastos: Terribles hambrunas desolaban la Tierra, mortales epidemias diezmaban a la población y el poder de los reyes y los papas sucumbían ante la expansión del Islam que ya ocupaba Tierra Santa, norte de África, Europa oriental y el sur de la Península Ibérica, amenazando con invadir el resto del Imperio Romano. ¿No era así como se produciría el Fin del Mundo? /En la imagen de la izquierda, detalle de la alegoría del Fin del Mundo, del tríptico de El Bosco 'El Jardín de las Delicias'

En el 999, desafortunada inversión del número 666, el número de la Bestia, la cristiandad se preparaba para el cataclismo definitivo: El fin de la Humanidad y los sucesos caóticos del Apocalipsis, incluyendo un Juicio Final con lluvia de fuego y azufre, llanto y desesperación. Los acontecimientos que se vivían no podían ser más nefastos: Terribles hambrunas desolaban la Tierra, mortales epidemias diezmaban a la población y el poder de los reyes y los papas sucumbían ante la expansión del Islam que ya ocupaba Tierra Santa, norte de África, Europa oriental y el sur de la Península Ibérica, amenazando con invadir el resto del Imperio Romano. ¿No era así como se produciría el Fin del Mundo? /En la imagen de la izquierda, detalle de la alegoría del Fin del Mundo, del tríptico de El Bosco 'El Jardín de las Delicias'

Este secreto es un conocimiento esotérico e iniciático. Como Platón (en la ilustración de la izquierda) afirmaba hace veintitrés siglos, la vida terrena es caída y castigo, y el alma habita la sepultura del cuerpo. De ahí que, antes de recibir la disciplina educativa de la encarnación, el elemento espiritual –o noético– duerme. La semilla-alma debe pudrirse en el cuerpo-tierra para germinar y dar frutos. Esta sabiduría está presente también en filósofos orientales, como Vyasa, Jaimini, Kapila, Vrihaspati y Sumantu, porque «más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una Inteligencia o Mente (el Espíritu o Nous), Principio de los principios; Idea Suprema en que se apoyan las demás ideas; Monarca y legislador del Universo; Substancia primordial de la que proceden todas las cosas y a la que deben su existencia; Causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, a la que llamamos el Supremo Bien o Dios.» (Blavatsky, H. P.: “La Doctrina Secreta”, t.4, p.211)

Este secreto es un conocimiento esotérico e iniciático. Como Platón (en la ilustración de la izquierda) afirmaba hace veintitrés siglos, la vida terrena es caída y castigo, y el alma habita la sepultura del cuerpo. De ahí que, antes de recibir la disciplina educativa de la encarnación, el elemento espiritual –o noético– duerme. La semilla-alma debe pudrirse en el cuerpo-tierra para germinar y dar frutos. Esta sabiduría está presente también en filósofos orientales, como Vyasa, Jaimini, Kapila, Vrihaspati y Sumantu, porque «más allá de las existencias finitas y causas secundarias de las leyes, ideas y principios, hay una Inteligencia o Mente (el Espíritu o Nous), Principio de los principios; Idea Suprema en que se apoyan las demás ideas; Monarca y legislador del Universo; Substancia primordial de la que proceden todas las cosas y a la que deben su existencia; Causa primera y eficiente de todo orden, armonía, belleza, excelencia y bondad, a la que llamamos el Supremo Bien o Dios.» (Blavatsky, H. P.: “La Doctrina Secreta”, t.4, p.211) Aunque el aspecto real de su rostro sigue siendo una incógnita, existen leyendas piadosas que explican la manera milagrosa en que se llegó a conocer. Un de estas leyendas aseguraba que su imagen quedó impresa sobre una columna de Lida, Palestina, en la que se apoyó. Otra, la que narra Nicéforo, en el s. IX, que la virgen María tendría talla media, rostro alargado, cabellos rubios y dedos finos; que, posteriormente, confirmó san Anselmo de Canterbury, en el s. XI. Sin embargo, la que parece más veraz es la difundida por el dominico Jacobo de la Vorágine, que aseguraba que fue el evangelista san Lucas, dotado para la escritura y la pintura, quien confeccionó el único retrato de la Virgen. Para ello, siguió el modelo de sus numerosas apariciones. Este retrato estuvo en poder de la emperatriz Eudoxia, esposa de Teodosio II (405-450 d.C.), quien habría realizado copias. Una de ellas la envió a su cuñada Pulqueria que mandó edificar la iglesia de Hodigitria sólo para rendirle culto. Con la conquista y ocupación de Constantinopla por los turcos, en el 1453, el retrato en poder de la emperatriz desapareció; aunque siguieron circulando sus numerosas copias. Una de ellas (del siglo XI d.C.) se conservó en la iglesia de Santa María de Aracoeli, en Roma. No obstante, su deterioro y oscuridad es tal que no permite reconocer imagen alguna /En la ilustración, 'San Lucas pintando la Virgen', detalle del cuadro del periodo cretense. Tempera y oro sobre panel, 61,4 x 45 cm. Ermoupolis (Syros. Grecia).

Aunque el aspecto real de su rostro sigue siendo una incógnita, existen leyendas piadosas que explican la manera milagrosa en que se llegó a conocer. Un de estas leyendas aseguraba que su imagen quedó impresa sobre una columna de Lida, Palestina, en la que se apoyó. Otra, la que narra Nicéforo, en el s. IX, que la virgen María tendría talla media, rostro alargado, cabellos rubios y dedos finos; que, posteriormente, confirmó san Anselmo de Canterbury, en el s. XI. Sin embargo, la que parece más veraz es la difundida por el dominico Jacobo de la Vorágine, que aseguraba que fue el evangelista san Lucas, dotado para la escritura y la pintura, quien confeccionó el único retrato de la Virgen. Para ello, siguió el modelo de sus numerosas apariciones. Este retrato estuvo en poder de la emperatriz Eudoxia, esposa de Teodosio II (405-450 d.C.), quien habría realizado copias. Una de ellas la envió a su cuñada Pulqueria que mandó edificar la iglesia de Hodigitria sólo para rendirle culto. Con la conquista y ocupación de Constantinopla por los turcos, en el 1453, el retrato en poder de la emperatriz desapareció; aunque siguieron circulando sus numerosas copias. Una de ellas (del siglo XI d.C.) se conservó en la iglesia de Santa María de Aracoeli, en Roma. No obstante, su deterioro y oscuridad es tal que no permite reconocer imagen alguna /En la ilustración, 'San Lucas pintando la Virgen', detalle del cuadro del periodo cretense. Tempera y oro sobre panel, 61,4 x 45 cm. Ermoupolis (Syros. Grecia). CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍRGENES NEGRAS.

CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍRGENES NEGRAS.  En la mayoría de los casos, carece de policromía, la madera pulida y barnizada; cuando se plicroma se utiliza blanco, rojo y azul, a veces negro o verde. Las más populares se han dorado recientemente. Finalmente, sus dimensiones, que han de son constantes y responden a un escala proporcional 7:3. En su etapa inicial fueron de 70 x 30 x 30; en época tardía, la medida mayor es de un metro. /Virgen Negra de la Catedral de Le Puy en Valey (Alto Loira. Francia).

En la mayoría de los casos, carece de policromía, la madera pulida y barnizada; cuando se plicroma se utiliza blanco, rojo y azul, a veces negro o verde. Las más populares se han dorado recientemente. Finalmente, sus dimensiones, que han de son constantes y responden a un escala proporcional 7:3. En su etapa inicial fueron de 70 x 30 x 30; en época tardía, la medida mayor es de un metro. /Virgen Negra de la Catedral de Le Puy en Valey (Alto Loira. Francia). LA VIRGEN DE LOS MILAGROS.

LA VIRGEN DE LOS MILAGROS.

RESTAURACIÓN DEL PROFESOR ARQUILLO.

RESTAURACIÓN DEL PROFESOR ARQUILLO.

Si como todo indica, Nuestra Señora de los Milagros era una Virgen sedente, en hiératica majestad, la amputación del cuerpo principal de la talla nos privó de conocer si los rasgos de la Virgen estaban más acusados que los del niño que, probablemente, llevaría sentado en la rodilla derecha; si el color del vestuario original era blanco, rojo y azul, o negro y verde. Si su copia es la que se designa como Nuestra Señora de Sidueña, no parece que responda a esta singular clasificación. Además, sus dimensiones, si medimos “su presunta copia”, es de “una vara castellana” (83’59 cm); para Juan de Ledesma, que la vio en 1633 (o sea, antes de la amputación) con telas y brocados, da la medida de 7,15 cm para la peana. Es decir, no es negra; morena y, me atrevería a decir, muy hermosa.(Textos: Álvaro Rendón Gómez. Lcdo. en Bellas Artes).

Si como todo indica, Nuestra Señora de los Milagros era una Virgen sedente, en hiératica majestad, la amputación del cuerpo principal de la talla nos privó de conocer si los rasgos de la Virgen estaban más acusados que los del niño que, probablemente, llevaría sentado en la rodilla derecha; si el color del vestuario original era blanco, rojo y azul, o negro y verde. Si su copia es la que se designa como Nuestra Señora de Sidueña, no parece que responda a esta singular clasificación. Además, sus dimensiones, si medimos “su presunta copia”, es de “una vara castellana” (83’59 cm); para Juan de Ledesma, que la vio en 1633 (o sea, antes de la amputación) con telas y brocados, da la medida de 7,15 cm para la peana. Es decir, no es negra; morena y, me atrevería a decir, muy hermosa.(Textos: Álvaro Rendón Gómez. Lcdo. en Bellas Artes). Antonia Gallardo Rueda ‘La Coquinera’, fue la gran faraona de la familia de 'los Coquineros', que nació el 9 de diciembre de 1874 a las 8 de la noche en la Plaza del Carbón (¿actual Bajada del Castillo junto a la plaza del mismo nombre?, muy cerca del café-cantante del mismo nombre. De muy joven comenzó a bailar con sus dos hermanas Josefa y Milagros, teniendo como profesor de baile a Antonio Neto Domínguez y su hermano Bernardo. ‘/Antonia La Coquinera’, óleo sobre lienzo, 100x81 cms; estilo: Fauvismo. Autor: Kees van Dongen. Francia. 1906. Desde 1948 en el Museo del Estado de Arte del Nuevo Oeste. Exposición Arte Francés: siglos XIX-XX. (Moscú. Rusia).

Antonia Gallardo Rueda ‘La Coquinera’, fue la gran faraona de la familia de 'los Coquineros', que nació el 9 de diciembre de 1874 a las 8 de la noche en la Plaza del Carbón (¿actual Bajada del Castillo junto a la plaza del mismo nombre?, muy cerca del café-cantante del mismo nombre. De muy joven comenzó a bailar con sus dos hermanas Josefa y Milagros, teniendo como profesor de baile a Antonio Neto Domínguez y su hermano Bernardo. ‘/Antonia La Coquinera’, óleo sobre lienzo, 100x81 cms; estilo: Fauvismo. Autor: Kees van Dongen. Francia. 1906. Desde 1948 en el Museo del Estado de Arte del Nuevo Oeste. Exposición Arte Francés: siglos XIX-XX. (Moscú. Rusia). JUAN GALLARDO ACUÑA.

JUAN GALLARDO ACUÑA. LA FAMILIA DE LOS COQUINEROS.

LA FAMILIA DE LOS COQUINEROS.

LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO.

LOS HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO.

VENTA EN CUATRO VIENTOS (MADRID).

VENTA EN CUATRO VIENTOS (MADRID).

1947.

1947. El Vapor Adriano desplazó a los muelles gaditanos un contingente de soldados zapadores. Instalaciones militares hoy en desuso, cuevas en la Sierra de San Cristóbal, fue el lugar escogido con posterioridad para albergar el resto de material bélico que no había estallado.

El Vapor Adriano desplazó a los muelles gaditanos un contingente de soldados zapadores. Instalaciones militares hoy en desuso, cuevas en la Sierra de San Cristóbal, fue el lugar escogido con posterioridad para albergar el resto de material bélico que no había estallado.

EL INÉDITO MUNDO DEL TORO.

EL INÉDITO MUNDO DEL TORO.

TOROS EN CÁDIZ (1929-1967).

TOROS EN CÁDIZ (1929-1967).

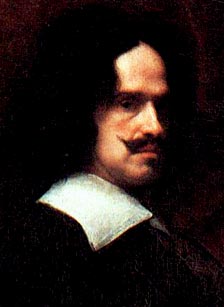

La presencia del galeón “Andalucía” en Puerto Sherry, atracado en su muelle, en las mismas aguas que bañan los restos del fuerte de Santa Catalina de El Puerto, cuya rada albergó en siglos precedentes navíos y tripulantes de significado protagonismo en nuestra historia. Además de generar una admiración mayúscula por la belleza y fidelidad de la réplica, produce una cierta nostalgia a los que nos gusta especialmente la historia, en el más amplio sentido de la palabra, incrementada con la presencia de otra excelente réplica, la de la nao o carabela “Santa María”, amarrada en un muelle paralelo al del galeón. Esta pequeña añoranza sentimental experimentada en el luminoso paseo por nuestro puerto deportivo, batido por el viento de Levante el pasado domingo de Feria, me anima e inspira la presente nótula, de la que es protagonista una dama del siglo XVII, época de la que data el galeón “Andalucía”. /En la imagen, el pintor Diego Velázquez.

La presencia del galeón “Andalucía” en Puerto Sherry, atracado en su muelle, en las mismas aguas que bañan los restos del fuerte de Santa Catalina de El Puerto, cuya rada albergó en siglos precedentes navíos y tripulantes de significado protagonismo en nuestra historia. Además de generar una admiración mayúscula por la belleza y fidelidad de la réplica, produce una cierta nostalgia a los que nos gusta especialmente la historia, en el más amplio sentido de la palabra, incrementada con la presencia de otra excelente réplica, la de la nao o carabela “Santa María”, amarrada en un muelle paralelo al del galeón. Esta pequeña añoranza sentimental experimentada en el luminoso paseo por nuestro puerto deportivo, batido por el viento de Levante el pasado domingo de Feria, me anima e inspira la presente nótula, de la que es protagonista una dama del siglo XVII, época de la que data el galeón “Andalucía”. /En la imagen, el pintor Diego Velázquez.

CONEXIÓN PORTUENSE.

CONEXIÓN PORTUENSE. Nuestra protagonista, Isabel María de la Cerda y Aragón, era hija del VIII Duque de Medinaceli, VIII Conde del Puerto de Santa María y varios títulos más, Juan Francisco de la Cerda Enriquez de Ribera, del Consejo de Estado de S.M., Sumiller de Corps y Caballerizo Mayor de Carlos II, su Privado y Primer Ministro, Adelantado Mayor de Castilla y Condestable de Aragón, descendiente por la rama paterna del Infante Fernando de la Cerda y, por tanto de su padre, Alfonso X El Sabio y de Luis IX de Francia, por la esposa de este, Blanca de Francia. Fue su madre, Catalina Folch de Cardona, Duquesa de Segorbe, Cardona, Lerma, Condesa de Ampurias y marquesa de Comares y por esta rama materna, descendiente de San Francisco de Borja, su sexto abuelo. /En la imagen, San Francisco de Borja.

Nuestra protagonista, Isabel María de la Cerda y Aragón, era hija del VIII Duque de Medinaceli, VIII Conde del Puerto de Santa María y varios títulos más, Juan Francisco de la Cerda Enriquez de Ribera, del Consejo de Estado de S.M., Sumiller de Corps y Caballerizo Mayor de Carlos II, su Privado y Primer Ministro, Adelantado Mayor de Castilla y Condestable de Aragón, descendiente por la rama paterna del Infante Fernando de la Cerda y, por tanto de su padre, Alfonso X El Sabio y de Luis IX de Francia, por la esposa de este, Blanca de Francia. Fue su madre, Catalina Folch de Cardona, Duquesa de Segorbe, Cardona, Lerma, Condesa de Ampurias y marquesa de Comares y por esta rama materna, descendiente de San Francisco de Borja, su sexto abuelo. /En la imagen, San Francisco de Borja. En 1707 residía en Palermo (Sicilia. Italia). En las fiestas navideñas de ese año enfermó, falleciendo poco tiempo después, en 1708. Tenía 40 años. /En la imagen, grabado de la catedral de Palermo

En 1707 residía en Palermo (Sicilia. Italia). En las fiestas navideñas de ese año enfermó, falleciendo poco tiempo después, en 1708. Tenía 40 años. /En la imagen, grabado de la catedral de Palermo

Pehr Löfling o Pedro Loefling, nació en 31 de enero de 1729 en Valbo Gastrikeland (Suecia), hijo de Erik Löfling y Bárbara Standman. Estudia con un profesor privado hasta que, con 16 años se matricula en la Universidad de Upsala, en un principio para estudiar Teología empero, influido por el profesor Carlos Linneo se apasiona por la Botánica y acaba cursando estudios de Medicina. Tutor del hijo de Linneo y ayudante de sus profesor, presenta tu tesis escrita sobre ‘Yemas y Retoños de los Árboles’ e ingrea en la Real Academia de Ciencias Sueca. /A la izquierda, silueta del científico.

Pehr Löfling o Pedro Loefling, nació en 31 de enero de 1729 en Valbo Gastrikeland (Suecia), hijo de Erik Löfling y Bárbara Standman. Estudia con un profesor privado hasta que, con 16 años se matricula en la Universidad de Upsala, en un principio para estudiar Teología empero, influido por el profesor Carlos Linneo se apasiona por la Botánica y acaba cursando estudios de Medicina. Tutor del hijo de Linneo y ayudante de sus profesor, presenta tu tesis escrita sobre ‘Yemas y Retoños de los Árboles’ e ingrea en la Real Academia de Ciencias Sueca. /A la izquierda, silueta del científico.

Traducción libre del texto, escrito por Loefling el 18 de diciembre de 1753, del Iter Hispanicum. «El 20 de Octubre, la misma fecha de llegar a Madrid hace 2 años, resultó ser mi primer día de viaje en mi Viaje Americana, y el 2 de noviembre llegué aquí al Puerto de Santa María y el 5 de noviembre a Cádiz, donde me quedé un poco mas de 2 semanas antes de regresar de nuevo junto con mi compañía al Puerto de Santa María, como aquí se presentan más posibilidades de realizar estudios de la Naturaleza, mejor que en Cádiz que está cerrada. Por fin me he dedicado a los peces, y me he entrenado en la Ictiología, además de haber preparado entre 50 y 60 Especies de Peces en “Spiritu Vino” para Su Real Majestad La Reina, los cuales serán mandados con el primer barco a Suecia por el Sr. Cónsul BELLMAN (en Cádiz).» /Portada de Iter Hispanicum, eller resa til Spanska Länderna uti Europa och America 1751 til 1756 (1758)

Traducción libre del texto, escrito por Loefling el 18 de diciembre de 1753, del Iter Hispanicum. «El 20 de Octubre, la misma fecha de llegar a Madrid hace 2 años, resultó ser mi primer día de viaje en mi Viaje Americana, y el 2 de noviembre llegué aquí al Puerto de Santa María y el 5 de noviembre a Cádiz, donde me quedé un poco mas de 2 semanas antes de regresar de nuevo junto con mi compañía al Puerto de Santa María, como aquí se presentan más posibilidades de realizar estudios de la Naturaleza, mejor que en Cádiz que está cerrada. Por fin me he dedicado a los peces, y me he entrenado en la Ictiología, además de haber preparado entre 50 y 60 Especies de Peces en “Spiritu Vino” para Su Real Majestad La Reina, los cuales serán mandados con el primer barco a Suecia por el Sr. Cónsul BELLMAN (en Cádiz).» /Portada de Iter Hispanicum, eller resa til Spanska Länderna uti Europa och America 1751 til 1756 (1758) PISCES GADITANA. OBSERVATA GADIBUS ET AD PORTUS Sª MARÍA. 1753. Mens. Nov. et Decemb.

PISCES GADITANA. OBSERVATA GADIBUS ET AD PORTUS Sª MARÍA. 1753. Mens. Nov. et Decemb.

SOLVEIG NORDIN.

SOLVEIG NORDIN. Juan Mena Alonso nace accidentalmente en Cádiz, el 10 de septiembre de 1952 en el Barrio Santa María, calle Sopranis 10; su padre, Juan Mena López y su madre, Milagros Alonso Alejo, ambos de El Puerto se trasladaron a vivir a la capital por la profesión del cabeza de familia: patrón de cabotaje, donde trabajó en el dragado de la dársena del muelle capitalino. Con ocho años regresan a El Puerto y la familia se va a vivir al número 10 de la calle Caldevilla.

Juan Mena Alonso nace accidentalmente en Cádiz, el 10 de septiembre de 1952 en el Barrio Santa María, calle Sopranis 10; su padre, Juan Mena López y su madre, Milagros Alonso Alejo, ambos de El Puerto se trasladaron a vivir a la capital por la profesión del cabeza de familia: patrón de cabotaje, donde trabajó en el dragado de la dársena del muelle capitalino. Con ocho años regresan a El Puerto y la familia se va a vivir al número 10 de la calle Caldevilla.

ESTUDIOS.

ESTUDIOS.

Con Boskalis, empresa holandesa, realizaría dragados por toda la costa española: Cádiz, Sanlúcar, El Puerto, Alicante, Cataluña, Vascongadas, Cantabria, Asturias y Galicia, y así durante casi doce años. Pero resultó que, bastante mediada la veintena, su hijo Kiko --ahora en la comparsa de 'Los Majaras'-- no lo conocía cuando llegaba a casa y ahí tomo la decisión de no salir a trabajar fuera de El Puerto. Tuvo suerte y empezó haciendo topografía en Puerto Sherry, amén de un largo recorrido por diferentes obras.

Con Boskalis, empresa holandesa, realizaría dragados por toda la costa española: Cádiz, Sanlúcar, El Puerto, Alicante, Cataluña, Vascongadas, Cantabria, Asturias y Galicia, y así durante casi doce años. Pero resultó que, bastante mediada la veintena, su hijo Kiko --ahora en la comparsa de 'Los Majaras'-- no lo conocía cuando llegaba a casa y ahí tomo la decisión de no salir a trabajar fuera de El Puerto. Tuvo suerte y empezó haciendo topografía en Puerto Sherry, amén de un largo recorrido por diferentes obras. En 1988 entra a formar parte de la plantilla del desparecido Instituto Municipal de Conservación de la Naturaleza (IMUCONA) hoy Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde en la actualidad ejerce como Supervisor Inspector de Medio Ambiente, con competencias en Limpieza Pública, Autobuses Urbanos, Parque Móvil, Obras en Medio Ambiente, Contratas de Limpieza y limpiadoras municipales.

En 1988 entra a formar parte de la plantilla del desparecido Instituto Municipal de Conservación de la Naturaleza (IMUCONA) hoy Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde en la actualidad ejerce como Supervisor Inspector de Medio Ambiente, con competencias en Limpieza Pública, Autobuses Urbanos, Parque Móvil, Obras en Medio Ambiente, Contratas de Limpieza y limpiadoras municipales.

Rafael Ceballos Jiménez nació en El Puerto el 7 de septiembre de 1940, mellizo y sietemesino, pero la vida le llevó tierra adentro, su padre, Luis Ceballos Fernández de Córdoba natural de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y su madre, Magdalena Jiménez Sancho, se casaron tal día como hoy, hace... Sobrino nieto del que fuera alcalde de El Puerto Alfonso Sancho y Mateo y emparentado por parte de madre con las Bodegas Jiménez Varela, aquellas del famoso Fino Amontillado Jardín, es el menor de nueve hermanos, quienes le llamaban ‘Fauco’ y ese es, precisamente el nombre donde se dio a conocer en el mundo de la Magia. Precisamente por su afición a la magia y por el conocimiento con algunos magos coquineros, ha llegado a formar parte, como socio simpatizante, de la Sociedad Gaditana de Ilusionismo, con sede en nuestra Ciudad.

Rafael Ceballos Jiménez nació en El Puerto el 7 de septiembre de 1940, mellizo y sietemesino, pero la vida le llevó tierra adentro, su padre, Luis Ceballos Fernández de Córdoba natural de San Lorenzo del Escorial (Madrid) y su madre, Magdalena Jiménez Sancho, se casaron tal día como hoy, hace... Sobrino nieto del que fuera alcalde de El Puerto Alfonso Sancho y Mateo y emparentado por parte de madre con las Bodegas Jiménez Varela, aquellas del famoso Fino Amontillado Jardín, es el menor de nueve hermanos, quienes le llamaban ‘Fauco’ y ese es, precisamente el nombre donde se dio a conocer en el mundo de la Magia. Precisamente por su afición a la magia y por el conocimiento con algunos magos coquineros, ha llegado a formar parte, como socio simpatizante, de la Sociedad Gaditana de Ilusionismo, con sede en nuestra Ciudad. JIMÉNEZ VARELA.

JIMÉNEZ VARELA.

INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA.

INSTITUTO DE LA INGENIERÍA DE ESPAÑA.

EL BRUJO EN SOCIEDAD.

EL BRUJO EN SOCIEDAD. Rafael Ceballos conserva muchos programas de mano de sus actuaciones en escenarios y en televisión, cuando solo había una. Su nombre aparece junto a los de Tip y Top, María Luisa Merlo, José Luis y su Guitarra, Los Pekenikes, Antonio Serrano… Nunca había escuchado nuestro protagonista tocar la armónica como él lo hacía, hasta que no hace mucho tuvo oportunidad de escuchar, en un Club de Jazz madrileño, a su hijo, famoso creador de música para películas.

Rafael Ceballos conserva muchos programas de mano de sus actuaciones en escenarios y en televisión, cuando solo había una. Su nombre aparece junto a los de Tip y Top, María Luisa Merlo, José Luis y su Guitarra, Los Pekenikes, Antonio Serrano… Nunca había escuchado nuestro protagonista tocar la armónica como él lo hacía, hasta que no hace mucho tuvo oportunidad de escuchar, en un Club de Jazz madrileño, a su hijo, famoso creador de música para películas. En nuestras manos cayó para ser restaurada una pequeña Virgen, una más. No tendría mayor importancia ni significado, si no fuera por su procedencia y su pequeña historia.

En nuestras manos cayó para ser restaurada una pequeña Virgen, una más. No tendría mayor importancia ni significado, si no fuera por su procedencia y su pequeña historia.

EL ENTORNO Y LOCALIZACIÓN.

EL ENTORNO Y LOCALIZACIÓN. LOS MONTAÑESES EN EL PUERTO.

LOS MONTAÑESES EN EL PUERTO. El gremio de los montañeses fue muy importante en nuestra ciudad y en las del entorno de la Bahía, llegando a ser un colectivo muy unido y organizado. Su campo de trabajo se encontraba repartido fundamentalmente en comercios de primera necesidad y en tabernas. Esta exclusividad en la actividad ha llegado hasta nuestros días, aún queda en la ciudad algún comerciante descendiente de los instalados en este siglo en el Puerto. La denominación de “el montañés” es sinónimo de tienda de ultramarinos. “El montañés de la esquina” es el titulo de un curioso libro de Venancio González, publicado en 1995 por la Universidad de Cádiz que habla de la actividad en estas tiendas en Cádiz. /En la imagen, hornacina en la fachada donde permanece la reproducción del original.

El gremio de los montañeses fue muy importante en nuestra ciudad y en las del entorno de la Bahía, llegando a ser un colectivo muy unido y organizado. Su campo de trabajo se encontraba repartido fundamentalmente en comercios de primera necesidad y en tabernas. Esta exclusividad en la actividad ha llegado hasta nuestros días, aún queda en la ciudad algún comerciante descendiente de los instalados en este siglo en el Puerto. La denominación de “el montañés” es sinónimo de tienda de ultramarinos. “El montañés de la esquina” es el titulo de un curioso libro de Venancio González, publicado en 1995 por la Universidad de Cádiz que habla de la actividad en estas tiendas en Cádiz. /En la imagen, hornacina en la fachada donde permanece la reproducción del original.

En estos lugares, en la última hoz del Besaya y entre el camino real que lleva a Castilla y el río, existía muy cerca de éste un manantial de aguas calientes, y entre éstas y el camino, en un estrecho lugar, existía una ermita medieval con algunas dependencias. En esta ermita se adoraba ya a Ntrª Srª de Las Caldas, que según las noticias del propio monasterio es posiblemente desde la segunda mitad del S. XII. En ella los ermitaños cuidaban de los enfermos con el auxilio de las aguas y de la Virgen. /En la imagen Dñª María Ana Velarde, óleo 104 x 74 cm.

En estos lugares, en la última hoz del Besaya y entre el camino real que lleva a Castilla y el río, existía muy cerca de éste un manantial de aguas calientes, y entre éstas y el camino, en un estrecho lugar, existía una ermita medieval con algunas dependencias. En esta ermita se adoraba ya a Ntrª Srª de Las Caldas, que según las noticias del propio monasterio es posiblemente desde la segunda mitad del S. XII. En ella los ermitaños cuidaban de los enfermos con el auxilio de las aguas y de la Virgen. /En la imagen Dñª María Ana Velarde, óleo 104 x 74 cm. El destino del santuario cambiaría con la llegada fortuita del padre Fray Juan Marfaz quien es nombrado Prior en 1.663 y junto con la ayuda espiritual y económica de Dñª María Ana Velarde trazan y comienzan la construcción de un nuevo Monasterio mas amplio y mas digno. La imagen fue trasladada a su actual ubicación en Marzo de 1.683. Ninguno de los dos promotores llegaron a verla en el nuevo santuario, pues Dñª María Ana muere cinco años antes en la hospedería del antiguo santuario, tras quedar viuda y tomar los hábitos Dominicos y el P. Marfaz tres años antes de los traslados. /Retrato del P. del Pozo, óleo 168 x 104.

El destino del santuario cambiaría con la llegada fortuita del padre Fray Juan Marfaz quien es nombrado Prior en 1.663 y junto con la ayuda espiritual y económica de Dñª María Ana Velarde trazan y comienzan la construcción de un nuevo Monasterio mas amplio y mas digno. La imagen fue trasladada a su actual ubicación en Marzo de 1.683. Ninguno de los dos promotores llegaron a verla en el nuevo santuario, pues Dñª María Ana muere cinco años antes en la hospedería del antiguo santuario, tras quedar viuda y tomar los hábitos Dominicos y el P. Marfaz tres años antes de los traslados. /Retrato del P. del Pozo, óleo 168 x 104. ATRIBUTOS.

ATRIBUTOS. Hasta el año 1.953 la imagen de la Virgen estuvo vestida con el mismo aspecto que presenta la de la Placilla, hasta que, con motivo de la restauración de la Virgen por el artista madrileño José Lapayese, se decide eliminar los mantos y dejar la imágen en su estado primitivo con todo el aspecto de una imagen gótica. /En 1953 aún tenia el brazo prolongado.

Hasta el año 1.953 la imagen de la Virgen estuvo vestida con el mismo aspecto que presenta la de la Placilla, hasta que, con motivo de la restauración de la Virgen por el artista madrileño José Lapayese, se decide eliminar los mantos y dejar la imágen en su estado primitivo con todo el aspecto de una imagen gótica. /En 1953 aún tenia el brazo prolongado. En esta misma historia en páginas mas adelante el P. del Pozo relata que estando Dñª María Ana encomendando a la Virgen su director espiritual el P. Marfaz, escucho de su Ángel de la guarda la siguiente frase: “Ese tu confesor, por quien pides, ha puesto su corazón en buena mano. Y al mismo tiempo le pareció ver a María Santísima que traía en su mano el corazón de su devoto capellán y siervo y daba a su entender que era verdad lo que le había dicho su ángel; y que le tenia en su mano y por su cuenta”. Del mismo modo esta claro que en 1.700 la figura había sido amputada y estirada de la mano derecha y sustituido el atributo frutal de las imágenes románicas y góticas por el corazón que vio Dñª María Ana Velarde. /Estado actual de Ntra. Sra. de las Caldas.)

En esta misma historia en páginas mas adelante el P. del Pozo relata que estando Dñª María Ana encomendando a la Virgen su director espiritual el P. Marfaz, escucho de su Ángel de la guarda la siguiente frase: “Ese tu confesor, por quien pides, ha puesto su corazón en buena mano. Y al mismo tiempo le pareció ver a María Santísima que traía en su mano el corazón de su devoto capellán y siervo y daba a su entender que era verdad lo que le había dicho su ángel; y que le tenia en su mano y por su cuenta”. Del mismo modo esta claro que en 1.700 la figura había sido amputada y estirada de la mano derecha y sustituido el atributo frutal de las imágenes románicas y góticas por el corazón que vio Dñª María Ana Velarde. /Estado actual de Ntra. Sra. de las Caldas.) CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES.

EN MÉJICO.

EN MÉJICO.