Salón principal del Palacio de Vilarreal y Purullena, cuando aún gozaba de todo su esplendor.

Expoliaron el Palacio. Sus dueños lo expoliaron. Se llevaron la plata, el bronce, la porcelana; arrancaron los muebles, los tapices y las pinturas; desmantelaron las puertas, los azulejos, las vigas; descolgaron las lámparas, las cornucopias y los tapaluces... Y se atrevieron hasta con los altares. Olía a podrido. Ciento y un gatos negros, rayados, pardos, nos miraban; nos miraba la diosa Ceres sentada en lo alto de su columnata; nos miraban veinte bustos de piedra por entre los pilares de la logia.

Dos secuencias de la destrucción de una de las crujías y galería y la logia, por culpa del abandono, la desidia y la incultura. (Fotos superior e inferior).

Pasto seco. Entre el pasto seco, rosas viejas, sin pétalos, geranios bravíos, zarzas y "tomatitos del diablo".. Miles de caracoles, como ensartados en sus tallos daban al lugar el tono de lo inhóspito. Una bicha, que había estado quieta, se esfumó como una saeta disparada por un borracho. Una caja de reloj, sin máquina, sin esfera, sin pesas, ni péndulo, sin tiempo siquiera, estaba tendida, arrojada al jardín, y yacía, junto a la fuente, con el mismo desatino que el ataúd de una tumba profanada.

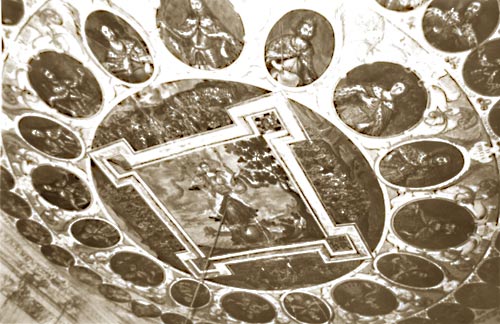

Artesonado del techo de uno de los salones, con retratos de los reyes de España.

Bíblicas higueras maldecidas, urdiendo, penetrando, rasgando despiadadamente las llagas de las piedras concertadas. La yedra trepaba y ocultaba las vergüenzas y agravios que clamaban un escarmiento ejemplar a tanta punible omisión de socorro. La alta palmera, peligrosamente delgada, vibraba con el viento , al lado de la fuente sin agua, ocre y verde, negra de líquenes inmisericordes. La rodeaban cuatro bancos de piedra oradada, con profundas cangrejeras, que a saber qué posaderas regias habrían soportado.

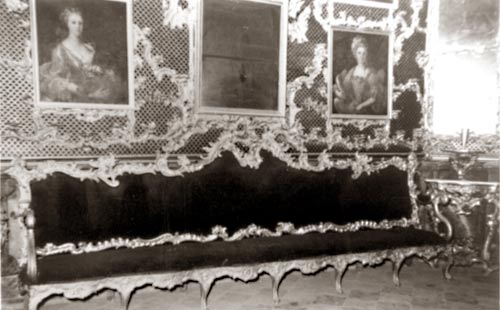

Salón con el mobiliario y los cuadros.

Ciento y un gatos nos miraban; nos miraba la diosa Ceres; nos miraban veinte bustos de piedra; nos miraban... Todo abierto, de par en par, alevosamente abandonado. El gran patio de columnas italianas, el aljibe, la escalera imperial... José Luis los convocó con su voz de trueno: «--¡Isabel!, ¡Isabel!, ¡María Luisa!, ¡Francisco de Asís!, ¡Alfonso!, ¡España!». Nadie le respondió. Decididamente, no estaban allí. Pero allí habían estado.

Uno de los aposentos privados del Palacio.

Baules, papeles y el nombre escrito, reteescrito, reteteescrito, de Don Agustín Ramírez de Ortuño en legajos forrados con piel de cabra; un ros de artillero; trajes femeninos de tul, con encajes, sedas, cuentas y abalorios; el manto-hábito de un caballero calatravo; una montura inglesa de amazona con los fustes definitivamente rotos; polvo, polvo, polvo espeso que todo lo cubría.

Y musgo, redores de musgo húmedo, al pie de cada gotera; graffitis obscenos, excrementos; cernícalos, primillas y murciélagos revoloteaban, una y otra vez, el mismo recorrido, cansina, reiterada y hasta atormentadoramente. Nos cogía la tarde-noche y, por todas partes nos seguía la legión de gatos.

Y musgo, redores de musgo húmedo, al pie de cada gotera; graffitis obscenos, excrementos; cernícalos, primillas y murciélagos revoloteaban, una y otra vez, el mismo recorrido, cansina, reiterada y hasta atormentadoramente. Nos cogía la tarde-noche y, por todas partes nos seguía la legión de gatos.

«--¡Un piano!, ¡Ha sonado un piano!»

Nos paramos. Se nos heló la sangre. Anduvimos. Decidimos irnos. Corrimos. Nos dimos, de sopetón con el piano. Allí estaba, real, grande y abierto. Olía a metal recién estremecido. A tientas, de un salón a otro, nos fuimos tropezando con puertas descuajeringadas, cristales rotos, dorados dinteles derribados, damascos arrancados a jirones. (En la imagen, puerta escamoteable con cuadro, de acceso a otra sala).

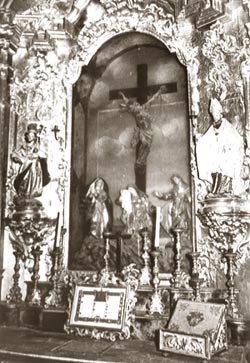

La luz todavía entraba por las grietas de las yeserías de los altos techos pintados, quebrados y abiertos como granadas. (En la imagen, Capilla del Palacio de Purullena, con imágenes y todo tipo de ornamentos, dispuesta para el culto).

La luz todavía entraba por las grietas de las yeserías de los altos techos pintados, quebrados y abiertos como granadas. (En la imagen, Capilla del Palacio de Purullena, con imágenes y todo tipo de ornamentos, dispuesta para el culto).

Alegorías y reyes, ángeles y escudos pedían, sin voces, romperse, desprenderse, despedirse, acabarse.Anduvimos entre el desastre y la desolación. En la capilla, sin altares, ni Reyes, ni Roques, hallamos una corona funeraria de flores de lata y un lazo --en otro tiempo negro-- de terciopelo. «MURIÓ DE ALEVOSA MANO». «--Tal cual será», repuso José Luis, como en una profecía. Huimos, buscando la luz. Cuando estuvimos en la calle de las Cruces nos encaramos, de nuevo con la vida.

«--¿Por qué no se morirá todo esto de una vez? ¿Por qué prolongan su agonía?» preguntó José Luis, mirando hacia atrás la gran mole de la torre, rojo-violeta, con la luces del ocaso. Tristes por lo que habíamos visto, llenos de melancolía, cada cual marchó para su casa.

Antes, cuando pasábamos por la taberna de "El Golpe", rítmica, tremendamente, "El Sopas", borracho, terminaba su siguiriya verdadera:

.................

.................

que pa viví como yo estoy viviendo,

es preferible morí.

José Luis Tejada me llamó al día siguiente: «--Te he dedicado dos sonetos con una coda. Oye:

(En la imagen, escudo de la portada del Palacio).

DESPOJOS DEL PALACIO DE PURULLENA

I

No es tiempo aquí; parada está la vida.

Dos o tres tierras lleva ya parada

oliendo a rosa muerta, a flor de nada,

a perdición y a soledad podrida.

Un miriñaque asciende la raída

escala del minué. Turbia bandada

de cernícalos va, la balaustrada

resbalando hacia un túnel sin salida.

Isabel, Isabel, María Luisa,

Francisco, Alfonso, España, deteneos

en el cuadro de luz de esa sonrisa.

Mirad que viene el tiempo, camafeos,

porcelanas quebrando, negra brisa

trizando harapos vuestros por trofeos.

Vista desde las azoteas de la fachada del Palacio que da a Federico Rubio.

II

Si ya arrampló con todos los colores

y olores, con la seda y su armonía,

¿A que prolongar más esta agonía

de pedestal decapitado? Flores

fúnebres, falsas, de latón... Redores

de musgo desolado. Sacristía

sin ya nada sagrado. Monarquía

sin corona, monarcas ni esplendores.

¿Qué refinada adversidad sostiene

este equilibrio como si valiera

para más que la lágrima y la grima?

Y esa muerte total, ¿por qué no viene

a pasarle esa mano verdadera

del olvido, por siempre y por encima?

A continuación de los Jardines del Palacio, se accedía por los arcos que vemos cegados en la fotografía, al Huerto de Durango. En la imagen podemos ver el proceso de construcción de los conocidos como pisos de la Barriada de Durango. (foto Rafa).

III

Cunda la melancolía

y la pena.

La mansión que relucía

antaño, de Purullena;

ahora, de puro vacía.»

(Luis Suárez Ávila. Julio 1988).

FUNDACIÓN GOYTISOLO.

FUNDACIÓN GOYTISOLO.

El edificio ha experimentado una importante reconstrucción. Por compras y herencias pasó a ser propiedad de la Familia Goytisolo y es hoy sede de la Fundación Goytisolo, participada por el Ayuntamiento de El Puerto. Dicha fundación celebra anualmente simposios sobre Narrativa Hispánica Contemporánea, que convocan a conferenciantes del mundo de las letras y la universidad de España y el extranjero. (En la imagen, el Palacio de Villareal y Purullena, en la actualidad).

Luis Goytisolo Gay nació el diecisiete de marzo de 1935, en Barcelona. Hijo menor de una familia de escritores, es hermano del poeta José Agustín y de Juan Goytisolo. Su gusto por la lectura y la escritura fue muy temprano y comenzó a escribir dos novelas a los once años, a partir de entonces fue su tío Luis el que le seleccionó las lecturas y le introdujo en la afición a la narrativa norteamericana. En 1953 inició sus estudios de Derecho.

En 1958 se inició formalmente su carrera literaria cuando ganó la primera edición del premio Biblioteca Breve con su novela Las afueras, aunque ya había sido galardonado en 1956 con el premio Sésamo de cuentos. Fue uno de los miembros más activos de la Escuela de Barcelona, núcleo básico y germen de la Generación del Cincuenta.

Su obra de cariz experimental y de una gran exigencia literaria no siempre ha tenido el apoyo merecido por parte de un amplio público lector, si bien sí ha disfrutado de un reconocimiento unánime por parte de la crítica.

Su obra de cariz experimental y de una gran exigencia literaria no siempre ha tenido el apoyo merecido por parte de un amplio público lector, si bien sí ha disfrutado de un reconocimiento unánime por parte de la crítica.

ACADÉMICO DE LA LENGUA.

Su labor periodística se ha desarrollado tanto en la prensa nacional, es colaborador habitual de El País, como en la extranjera. Asimismo ha colaborado también con el medio televisivo y es autor de las series documentales producidas por TVE: Índico, y Mediterráneo. En 1994 fue elegido académico de la Real Española de la Lengua para ocupar la vacante, el sillón “C”, del poeta Luis Rosales. (En la imagen, Luis Goytisolo).

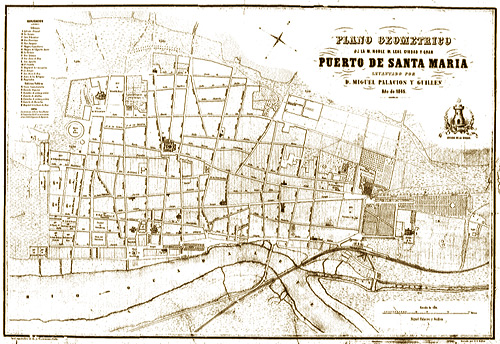

El nomenclator de las calles portuenses constituye uno de los elencos urbanos más bellos de la provincia. La profesora y escritora jerezana, Pilar Paz Pasamar, en 1976, escribió un delicioso artículo, en el Diario de Cádiz, al que tituló las bien nombradas. Y lo justificaba diciendo: “Me refiero a las calles del Puerto de Santa María. Son las calles con mejor nomenclatura que conozco de nuestra provincia, aunque si nos fijamos, también los nombres de los pueblos andaluces –muchos con el inicial bostezo “al” y el suave ronquido “guad” del lingüístico sueño árabe –no son mancos- de belleza. Llamarse bien es importante, quiero decir y ustedes me entienden, que una persona, un artículo o un libro con nombre sonoro, o raro, o gracioso, ya queda iniciada con buen pie su andadura.”

El nomenclator de las calles portuenses constituye uno de los elencos urbanos más bellos de la provincia. La profesora y escritora jerezana, Pilar Paz Pasamar, en 1976, escribió un delicioso artículo, en el Diario de Cádiz, al que tituló las bien nombradas. Y lo justificaba diciendo: “Me refiero a las calles del Puerto de Santa María. Son las calles con mejor nomenclatura que conozco de nuestra provincia, aunque si nos fijamos, también los nombres de los pueblos andaluces –muchos con el inicial bostezo “al” y el suave ronquido “guad” del lingüístico sueño árabe –no son mancos- de belleza. Llamarse bien es importante, quiero decir y ustedes me entienden, que una persona, un artículo o un libro con nombre sonoro, o raro, o gracioso, ya queda iniciada con buen pie su andadura.” Las raíces de El Puerto se remontan a la antigüedad clásica, pero sus brotes más genuinos comienzan en la Edad Media. Alfonso X aparece en la ciudad en el siglo XIII y, pocos años después, concede la Carta Puebla de la fundación de la ciudad. En el siglo XIV, queda ligada a la Casa de Medinaceli y se construye la Iglesia Mayor Prioral. En el siglo XVI, la población alcanza los 6.000 habitantes y se construyen los conventos de la Victoria, de San Francisco, del Espíritu Santo y de la Concepción. En el XVII, ya existe un núcleo central perfectamente urbanizado. En el XVIII, surge la ciudad diseñada de forma reticular tal como la conocemos hoy. El siglo XIX es el de la eclosión de las grandes bodegas catedrales. Y el XX y el XXI, los de la explosión demográfica con cerca de los 100.000 habitantes.

Las raíces de El Puerto se remontan a la antigüedad clásica, pero sus brotes más genuinos comienzan en la Edad Media. Alfonso X aparece en la ciudad en el siglo XIII y, pocos años después, concede la Carta Puebla de la fundación de la ciudad. En el siglo XIV, queda ligada a la Casa de Medinaceli y se construye la Iglesia Mayor Prioral. En el siglo XVI, la población alcanza los 6.000 habitantes y se construyen los conventos de la Victoria, de San Francisco, del Espíritu Santo y de la Concepción. En el XVII, ya existe un núcleo central perfectamente urbanizado. En el XVIII, surge la ciudad diseñada de forma reticular tal como la conocemos hoy. El siglo XIX es el de la eclosión de las grandes bodegas catedrales. Y el XX y el XXI, los de la explosión demográfica con cerca de los 100.000 habitantes.

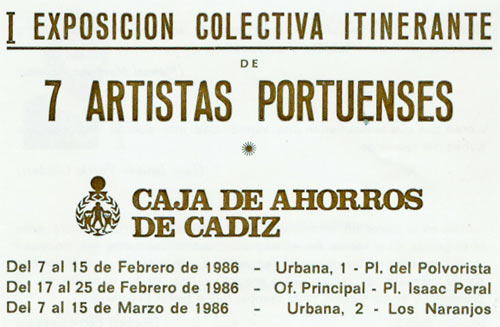

Los autores de la obra son: del texto, Juan Leiva Sánchez (izquierda), profesor de Lengua y Literatura, periodista y escritor; y de las fotografías, Cristóbal Leiva Fernández, (derecha) funcionario de Banca y fotógrafo. Ambos están avalados por una larga experiencia: el primero con más de veinte obras publicadas; el segundo, con un elenco de premios recibidos en toda España.

Los autores de la obra son: del texto, Juan Leiva Sánchez (izquierda), profesor de Lengua y Literatura, periodista y escritor; y de las fotografías, Cristóbal Leiva Fernández, (derecha) funcionario de Banca y fotógrafo. Ambos están avalados por una larga experiencia: el primero con más de veinte obras publicadas; el segundo, con un elenco de premios recibidos en toda España.

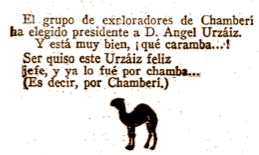

El abogado, periodista y político liberal Ángel Urzáiz Cuesta, nació en nuestra Ciudad en 1856, hijo del brigadier de de la Real Armada y secretario del Rey Antonio de Urzáiz y Castro (de origen navarro) y de María de los Dolores de la Cuesta y Núñez y murió en Madrid el 1 de mayo de 1926, con 70 años. Después de un período de estancia en Vergara, pasó a vivir en Madrid, donde estudió Derecho, al tiempo que alternaba sus estudios con trabajos para la Prensa, en medios tales como El Correo, Los Debates y la Revista de España. En 1908 fundó el diario La Voz de Vigo, de carácter liberal.

El abogado, periodista y político liberal Ángel Urzáiz Cuesta, nació en nuestra Ciudad en 1856, hijo del brigadier de de la Real Armada y secretario del Rey Antonio de Urzáiz y Castro (de origen navarro) y de María de los Dolores de la Cuesta y Núñez y murió en Madrid el 1 de mayo de 1926, con 70 años. Después de un período de estancia en Vergara, pasó a vivir en Madrid, donde estudió Derecho, al tiempo que alternaba sus estudios con trabajos para la Prensa, en medios tales como El Correo, Los Debates y la Revista de España. En 1908 fundó el diario La Voz de Vigo, de carácter liberal. Casado con Adela Cadaval y Muñoz, señora del Pazo de Cadaval de Nigrán, celebró su boda en 1883. Con la entrada de Urzáiz en la familia Cadaval, entró como apellido de varonía en la línea sucesoria del señorío de Nigrán (Pontevedra) --si bien por breve tiempo--, dando lugar a un periodo de especial relevancia social y una definitiva configuración arquitectónica al a partir de entonces llamado Pazo de Cadaval-Urzáiz. Tuvo dos hijos: Elodia y Joaquín Urzáiz Cadaval.Fue diputado liberal por Pontevedra en las elecciones de 1881, escaño que repetiría en todas las elecciones celebradas hasta 1920, siendo nombrado por el Rey Senador con carácter vitalicio en 1922, permaneciendo apenas cuatro años hasta su fallecimiento en 1926. Su primer cargo público fue el de Gobernador de Córdoba, para luego ser Intendente en Cuba, mientras fue española.

Casado con Adela Cadaval y Muñoz, señora del Pazo de Cadaval de Nigrán, celebró su boda en 1883. Con la entrada de Urzáiz en la familia Cadaval, entró como apellido de varonía en la línea sucesoria del señorío de Nigrán (Pontevedra) --si bien por breve tiempo--, dando lugar a un periodo de especial relevancia social y una definitiva configuración arquitectónica al a partir de entonces llamado Pazo de Cadaval-Urzáiz. Tuvo dos hijos: Elodia y Joaquín Urzáiz Cadaval.Fue diputado liberal por Pontevedra en las elecciones de 1881, escaño que repetiría en todas las elecciones celebradas hasta 1920, siendo nombrado por el Rey Senador con carácter vitalicio en 1922, permaneciendo apenas cuatro años hasta su fallecimiento en 1926. Su primer cargo público fue el de Gobernador de Córdoba, para luego ser Intendente en Cuba, mientras fue española.

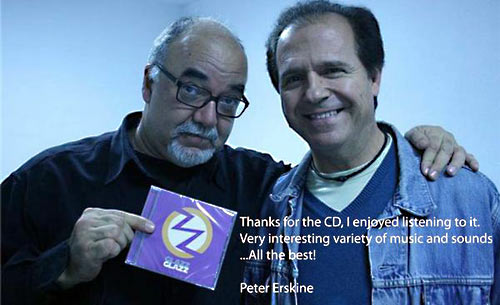

"GlazZ es una banda del Puerto de Santa María, cuyos jóvenes componentes hacen un jazz fusionado con tal cantidad de estilos y todos tan magistralmente mezclados, que no han podido evitar que su uniforme de escena ea el de "Cheff ". José Recacha, Javi Ruibal y Dani Escortell se presentan ataviados con sendos gorros de cocineros y mandiles que representan la cocina de autor que ponen a disposición de la audiencia. Un públlico que va a sorprenderse por la evocación continua a los grandes de la música pero sin llegar nunca a la suplantación artística. Tienen su sonido. No hay duda. . Y que la locomotora va al ritmo que Ruibal marca, también se nota. O al menos eso es lo que se desprende de su directo.

"GlazZ es una banda del Puerto de Santa María, cuyos jóvenes componentes hacen un jazz fusionado con tal cantidad de estilos y todos tan magistralmente mezclados, que no han podido evitar que su uniforme de escena ea el de "Cheff ". José Recacha, Javi Ruibal y Dani Escortell se presentan ataviados con sendos gorros de cocineros y mandiles que representan la cocina de autor que ponen a disposición de la audiencia. Un públlico que va a sorprenderse por la evocación continua a los grandes de la música pero sin llegar nunca a la suplantación artística. Tienen su sonido. No hay duda. . Y que la locomotora va al ritmo que Ruibal marca, también se nota. O al menos eso es lo que se desprende de su directo. GlazZ, la propuesta musical de José Recacha, Javi Ruibal y Dani Escortell, ofrece en su debut un brillante paseo por estilos, ritmos y tonalidades fundidos de forma sorprendente hasta lograr un insólito sello personal. De la playita a la ciudad, del estrés al retorno a los orígenes: rock, jazz, músicas étnicas, punk, funk, sinfonismo, un cóctel de categoría. Un disco autoproducido por ellos mismos, músicos de 25 años, portuenses de altos vuelos que hacen lo que quieren, como quieren, sin concesiones y con tiempo por delante.

GlazZ, la propuesta musical de José Recacha, Javi Ruibal y Dani Escortell, ofrece en su debut un brillante paseo por estilos, ritmos y tonalidades fundidos de forma sorprendente hasta lograr un insólito sello personal. De la playita a la ciudad, del estrés al retorno a los orígenes: rock, jazz, músicas étnicas, punk, funk, sinfonismo, un cóctel de categoría. Un disco autoproducido por ellos mismos, músicos de 25 años, portuenses de altos vuelos que hacen lo que quieren, como quieren, sin concesiones y con tiempo por delante.

La calidad de sonido, excelente. 'Dicen que suena como si hubiéramos realizado una producción millonaria', remarcan, 'pero en realidad hemos estirado el tiempo, hemos trabajado sin prisas, para nosotros mismos, cuidando cada paso'.

La calidad de sonido, excelente. 'Dicen que suena como si hubiéramos realizado una producción millonaria', remarcan, 'pero en realidad hemos estirado el tiempo, hemos trabajado sin prisas, para nosotros mismos, cuidando cada paso'.

"Let´s glazz (2008, Losuyo), su disco de debut, grabado en los estudios Lo Suyo de El Puerto de Santa María, Cádiz, propone a través de 16 temas una historia personal de ida y vuelta. Aunque abierta a cualquier otra interpretación que cada uno le quiera dar, es la historia, con presentación, nudo y desenlace, de un músico que decide salir de su entorno para desarrollarse como músico en la gran ciudad. Esta historia musical con tintes autobiográficos se apoya en algunos temas con la proyección de vídeos y textos recitados por Antonio Doblas y Carmen Paul. «Los textos son de Lara Moreno y son la explicación de la historia que cuenta el disco, la ida a la ciudad y vuelta al final del disco, en medio al personaje le suceden cosas unas mas bonitas que otras, toma lo que quiere de la urbe y se vuelve a nivel del mar» explica Javi Ruibal. «Los textos fueron elegidos y editados entre los tres, en función de los pasajes de la historia y la verdad es que fue una tarea bastante sencilla ya que Lara supo plasmar muy bien aquello que queríamos transmitir» añade Daniel Escortell.

"Let´s glazz (2008, Losuyo), su disco de debut, grabado en los estudios Lo Suyo de El Puerto de Santa María, Cádiz, propone a través de 16 temas una historia personal de ida y vuelta. Aunque abierta a cualquier otra interpretación que cada uno le quiera dar, es la historia, con presentación, nudo y desenlace, de un músico que decide salir de su entorno para desarrollarse como músico en la gran ciudad. Esta historia musical con tintes autobiográficos se apoya en algunos temas con la proyección de vídeos y textos recitados por Antonio Doblas y Carmen Paul. «Los textos son de Lara Moreno y son la explicación de la historia que cuenta el disco, la ida a la ciudad y vuelta al final del disco, en medio al personaje le suceden cosas unas mas bonitas que otras, toma lo que quiere de la urbe y se vuelve a nivel del mar» explica Javi Ruibal. «Los textos fueron elegidos y editados entre los tres, en función de los pasajes de la historia y la verdad es que fue una tarea bastante sencilla ya que Lara supo plasmar muy bien aquello que queríamos transmitir» añade Daniel Escortell.

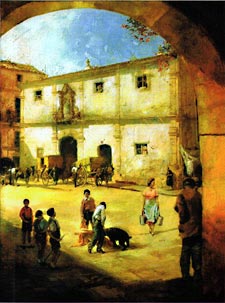

Con los años se atildó su aspecto y se empedró, llegando a acoger festejos públicos. Aquí se celebraron corridas de toros desde 1746 --cuando se trasladaron desde el Polvorista-- hasta 1769, año en que se construyó en el ejido de San Francisco la primera plaza de toros con que contó El Puerto de Santa María.

Con los años se atildó su aspecto y se empedró, llegando a acoger festejos públicos. Aquí se celebraron corridas de toros desde 1746 --cuando se trasladaron desde el Polvorista-- hasta 1769, año en que se construyó en el ejido de San Francisco la primera plaza de toros con que contó El Puerto de Santa María.

Fue entonces la Herrería lugar de continuo tránsito de carros y carretas que llegaban a depositar los frutos y provechos de tierras y ganados.

Fue entonces la Herrería lugar de continuo tránsito de carros y carretas que llegaban a depositar los frutos y provechos de tierras y ganados.

Pero la referencia documental que nos confirma la existencia de esta Plaza es el expediente promovido por el Convento de Padres Agustinos de esta ciudad, con motivo de “haberse formados andamios con perjuicio de unas casas de sus propiedad en la Plaza de la Herrería”. Al parecer, y con motivo de las fiestas por la subida al trono del rey Don Fernando VI, los Caballeros Diputados de la Ciudad determinaron celebrar varios días de toros, y para ello eligieron la Plaza de la Herrería, “en el sitio donde siempre se había acostumbrado”, según frase literal de uno de los documentos, lo que viene a confirmar la existencia de una tradición firmemente enraizada. (Texto: Manuel Martínez Alfonso).

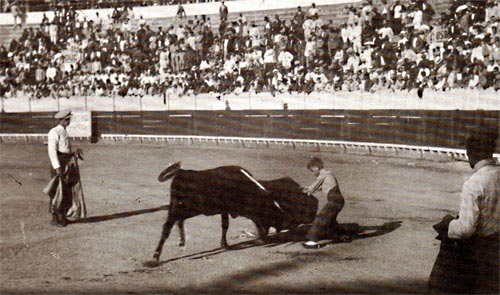

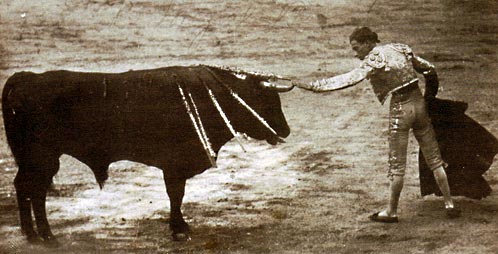

Pero la referencia documental que nos confirma la existencia de esta Plaza es el expediente promovido por el Convento de Padres Agustinos de esta ciudad, con motivo de “haberse formados andamios con perjuicio de unas casas de sus propiedad en la Plaza de la Herrería”. Al parecer, y con motivo de las fiestas por la subida al trono del rey Don Fernando VI, los Caballeros Diputados de la Ciudad determinaron celebrar varios días de toros, y para ello eligieron la Plaza de la Herrería, “en el sitio donde siempre se había acostumbrado”, según frase literal de uno de los documentos, lo que viene a confirmar la existencia de una tradición firmemente enraizada. (Texto: Manuel Martínez Alfonso). Miguel del Pino nace el 20 de julio de 1920 en la calle de la Fuente. Su hermano Manolo, “El Niño del Matadero” novillero, fue quien le inculcó la afición por el mundo del toro. Lo tenía en muy alta estima, era su referente en la familia, huérfana de padres, y en el toreo.

Miguel del Pino nace el 20 de julio de 1920 en la calle de la Fuente. Su hermano Manolo, “El Niño del Matadero” novillero, fue quien le inculcó la afición por el mundo del toro. Lo tenía en muy alta estima, era su referente en la familia, huérfana de padres, y en el toreo.

LA TEMPORADA DE 1941.

LA TEMPORADA DE 1941. 1944: UNA GRAVE COGIDA.

1944: UNA GRAVE COGIDA. PRIMERA REAPARICIÓN COMO NOVILLERO.

PRIMERA REAPARICIÓN COMO NOVILLERO.

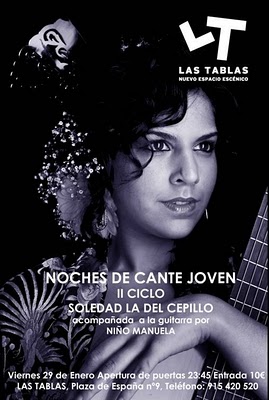

Este viernes 29 de enero, en el tablao madrileño de Las Tablas (en plena Plaza de España), actúa a partir de las 23:45 horas nuestra voz más jóven y de tradición más antigua, la de Soledad la del Cepillo, acompañada a la guitarra por Niño Manuela, dentro del II Ciclo de Cante Joven. (Tlf. 915 420 520).

Este viernes 29 de enero, en el tablao madrileño de Las Tablas (en plena Plaza de España), actúa a partir de las 23:45 horas nuestra voz más jóven y de tradición más antigua, la de Soledad la del Cepillo, acompañada a la guitarra por Niño Manuela, dentro del II Ciclo de Cante Joven. (Tlf. 915 420 520).