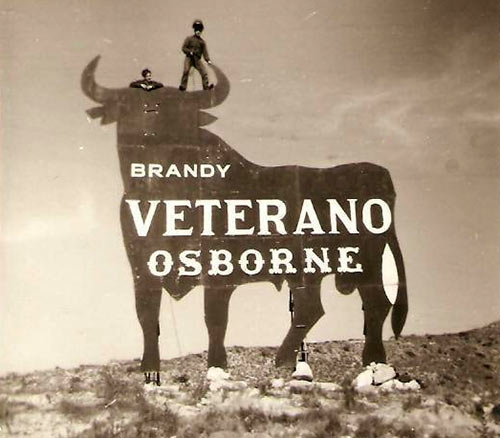

En el taller Felix Tejada e Hijos, maestros de forja y fragua, se realiza esta figura de peso y medidas excepcionales: 4.000 kilos de peso, una altura cercana a los 14 metros –algo así como un edificio de cuatro pisos–. Felix Tejada dio explicaciones en vida en mas de una ocasión a ingenieros y arquitectos ya que su instalación viene a ser una obra de ingeniería y de ingenio: se prepara el anclaje de las 4 torretas metálicas que sostienen el toro con un basamento de 4 zapatas de 6 metros cúbicos de hormigón cada una, con un peso total de unos 50.000 kilos.

...continúa leyendo "2.802. Un toro de la ganadería de hierro de Felix Tejada e Hijos."