Que la Sierra de San Cristóbal sólo tiene de sierra el nombre es tan cierto como que el espacio que ocupa (5’8 kms de longitud y 2 de anchura máxima) entre las campiñas de Isla Cartare y las marismas del Guadalete –a orilla de la antigua bahía de Cádiz-, propició, junto a la abundancia de recursos naturales (suelo agrícola, manantiales de agua, piedra, madera, caza, pesca), que este privilegiado y estratégico enclave fuese habitado por sucesivas comunidades humanas que durante más de cinco mil años dejaron, de punta a punta, de Cerro Verde al Cerro de San Cristóbal, las huellas de sus vidas y sus improntas culturales.

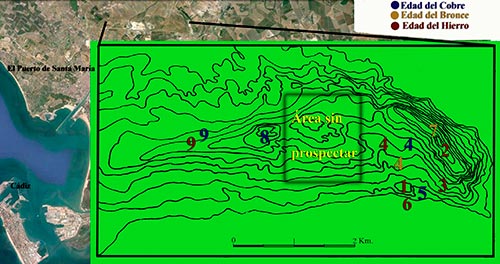

Ubicación de la Sierra de San Cristóbal y en la zona ampliada los yacimientos arqueológicos de la Antigüedad: 1.- Ciudad del Castillo de Doña Blanca. 2.- Acrópolis del siglo IV. 3.- Poblado de Las Cruces. 4.- Necrópolis de Las Cumbres. 5.- Poblado de La Dehesa. 6.- Posible ubicación del puerto de la ciudad. 7.- Plataforma de cazoletas (Cobre

Pese a que el conocimiento de la historia de su ocupación es muy limitado por la falta de actuaciones públicas que hayan apostado por su protección y conservación, por su estudio integral multidisciplinar y su progresiva adecuación para el disfrute de los ciudadanos, la Sierra de San Cristóbal acumula y guarda en sus entrañas, como una de las cunas urbanas de Occidente que es, una historia destacadísima en la que lo sagrado, espiritual, religioso, trascendente o como se le quiera llamar, estuvo siempre presente. Sobre ello queremos incidir en ésta y las dos próximas entregas de Isla Cartare, marcando este carácter sagrado vinculado a la vida, a la muerte y al más allá que impregnó a la Sierra de San Cristóbal en el transcurso de la Historia, y que aún hoy, pateándola sin prisas y con los sentidos atentos, aún se percibe.

Vista parcial de la Sierra de San Cristóbal desde las marismas. / Foto, Juan José López Amador, 2014.

Escribimos en otro lugar (ver nótula 2.245) que la primera comunidad humana que de forma estable se asentó en el actual término portuense lo hizo hace unos seis mil años en el pago de Cantarranas, cerca del mar y del arroyo Salado de Rota, hasta que el poblado fue abandonado durante la primera mitad del III milenio antes de nuestra era, cuando se desarrollaron nuevos hábitats –de la Edad del Cobre- en dos áreas: en los márgenes del Salado, principalmente en el entorno de la laguna del Gallo, y en la Sierra de San Cristóbal, donde a cada extremo se ha detectado la presencia de un poblado, en Las Beatillas y junto a Doña Blanca. Y entre ellos, en el yacimiento Buenavista (junto a la carretera Jerez-Puerto Real), un taller estacional donde manufacturaban útiles de piedra.

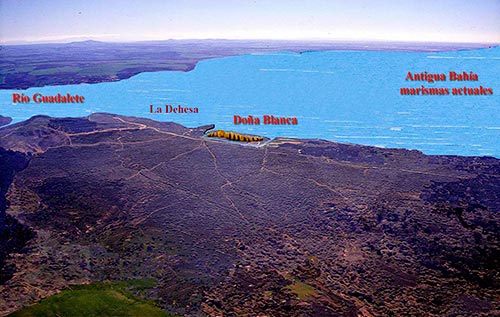

Ubicación de La Dehesa y Doña Blanca con la reposición de la antigua bahía de Cádiz (marismas) a partir de una foto aérea tomada por José Ignacio Delgado ‘Nani’.

EN LA DEHESA

Cuando los fenicios arribaron a la bahía de Cádiz a fines del siglo IX antes de Cristo y fundaron al pie de la Sierra de San Cristóbal la ciudad del Castillo de Doña Blanca –la que los griegos llamaron Puerto de Menesteo-, su espacio y su entorno inmediato, a orilla del mar, había sido habitado por comunidades indígenas desde mucho tiempo atrás.

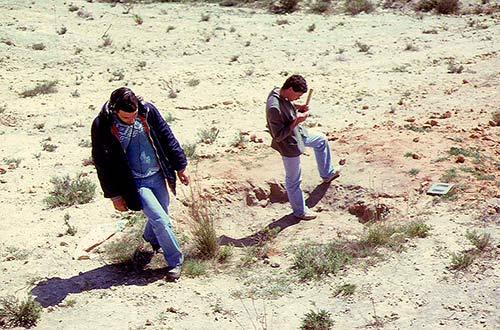

José Ignacio Delgado y José Antonio Ruiz sobre la huella de un fondo de cabaña de La Dehesa, en 1982. / Foto, J.J.L.A.

En linde a Doña Blanca, en el paraje conocido como La Dehesa, en 1982 y 1985 se realizaron sendas campañas arqueológicas dirigidas por Diego Ruiz Mata que sacaron a la luz (en 1.000 m2 excavados) las huellas parciales de un poblado del Cobre, de mediados del III milenio a.n.e. Conformaban el hábitat cabañas circulares (de 3’20 m de diámetro la mayor) agrupadas en núcleos dispersos, ligeramente excavadas en el suelo y levantadas con zócalos de piedra, paredes de tapial y cubierta vegetal, teniendo algunas delante zanjas en las que seguramente se encajaban mamparas para protegerlas del viento de Levante; y entre las cabañas, silos excavados para el almacenaje del sustento de la población y otras pequeñas estructuras de desconocida función.

Poblados como el de La Dehesa, cuyas características formales perduraron hasta la llegada de los fenicios, cimentaron las bases sociales y económicas que dieron lugar a la eclosión de la cultura tartésica (ver nótula 2.273 en Gente del Puerto).

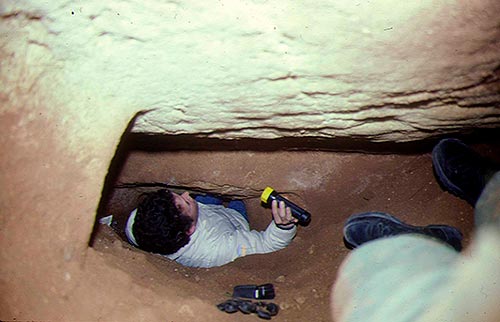

Nani accediendo al hipogeo del Sol y la Luna el día que lo descubrimos, abril de 1983. / Foto, J.J.L.A. y Nani.

EL HIPOGEO DEL SOL Y LA LUNA

Enfrente de Doña Blanca, en la zona nombrada Las Cumbres y ocupando más de 100 hectáreas de la falda de la Sierra se encuentran, prácticamente desconocidas por no excavadas, las necrópolis de quienes habitaron estos parajes durante la Antigüedad.

Abajo, Juan José en el interior colmatado del hipogeo. A la izquierda, la columna central de la cámara funeraria.

En 1983, José Bermúdez, querido amigo ya fallecido y entonces obrero en las excavaciones de Doña Blanca, nos informó de la existencia de una pequeña “cueva” frente a la ciudad fenicia. Personados en el lugar en compañía de José Ignacio Delgado ‘Nani’ y José Antonio Ruiz, constatamos la presencia de un hipogeo excavado en la roca, colmatado de tierra, en el que en 1987, bajo la dirección de Diego Ruiz Mata, se intervino arqueológicamente, resultando ser el enterramiento colectivo de unos 25 individuos que vivieron –seguramente en el entorno de La Dehesa- durante la Edad del Bronce Pleno, hacia los años 1700-1500 antes de nuestra era, según dató su excavador. No obstante de esta cronología, los enterramientos exhumados corresponden a una reutilización del recinto mortuorio, que en su origen fue excavado en la piedra calcarenita a fines del tercer milenio, en los tiempos postreros de la Edad del Cobre.

Acceso al hipogeo durante su excavación en 1987. En el dintel, los símbolos del Sol y la Luna. / Foto, J.J.L.A.

Al recinto se accedía por un pequeño pozo escalonado que daba a la puerta de acceso a la cámara funeraria, teniendo grabada al centro del dintel la figuración de los símbolos astrales del Sol y la Luna Creciente. Al exterior de la cámara quedaban los receptáculos donde se realizaban las libaciones sagradas, y a un lado un nicho sepulcral. Al interior la cámara presentaba una planta circular de 3 m de diámetro, techo plano a 1’80 m, una columna central y, al fondo, un amplio nicho conteniendo los restos óseos (muy destrozados por la acidez del terreno) de quienes aquí tuvieron su última morada. Y con ellos, los ajuares funerarios, de los que se pudo recuperar –conociéndose que la tumba ya fue expoliada en época romana- cuencos y vasos de cerámicas y objetos personales de oro, plata y bronce.

A la izquierda, interior de la cámara funeraria con la columna central y el nicho de las inhumaciones. / Foto, J.J.L.A. En la imagen de la derecha, parte de un ajuar hallado en el hipogeo: collar de plata con cuentas, pendientes de oro, espirales de plata, cuchillos -de sierra y curvado- de bronce y remaches de plata, agujas y punzones de bronce, placa de arquero, concha… / Foto, Museo Municipal de El Puerto de Santa María.

Es conocido un segundo hipogeo en Las Cumbres, no excavado, de mayores dimensiones, que tiene tras su puerta de acceso un amplio habitáculo central al que se abren, a derecha, izquierda y enfrente, tres grandes nichos mortuorios.

Desde la cima del Cerro de San Cristóbal, vista parcial de la necrópolis de Las Cumbres (más de un millón de m2), Doña Blanca, las marismas, El Puerto, Valdelagrana, la Bahía y Cádiz. / Foto, J.J.L.A.

EL TÚMULO FENICIO

La única excavación arqueológica realizada en la necrópolis de quienes habitaron Doña Blanca durante 600 años (fines ss. IX-III a.C.) se verificó en 1984-85, también dirigida por Ruiz Mata, en un túmulo que acogió las tumbas de un clan familiar durante todo el siglo VIII a. C.

El montículo artificial, de 22 m de diámetro y altura máxima de 1’80 m, tenía en su centro, enmarcado por un muro de adobes y excavado en la roca, el ‘ustrinum’, la fosa donde se incineraron los cadáveres. Y en su entorno, en cavidades practicadas en la roca y en resquicios naturales, 63 cremaciones depositadas en urnas que también contenían objetos personales de los difuntos (broches de cinturón, fíbulas, anillos, pendientes, cuchillos, cuentas de collar…); y junto a las urnas, quemaperfumes y copas de libación empleados en los rituales y otros recipientes cerámicos de ofrendas. Finalmente, cada tumba se sellaba con piedras y arcilla roja.

Excavación del túmulo fenicio en 1984. / Foto, J.J.L.A.

Una vez amortizado el espacio funerario a fines del s. VIII, el enterramiento colectivo se cubrió con un potente estrato de piedras y tierra, creándose una estructura tumular de forma troncocónica y delimitada en su contorno con piedras medianas y grandes espaciadas.

La tumba nº24 del túmulo fenicio, de fines del siglo VIII a.C. / Foto, J.J.L.A.

El túmulo, cuyas características son netamente semitas en sus rituales y en los materiales culturales, denota, por la coexistencia con cerámicas indígenas, la aculturación y la bien avenida interrelación de ambas comunidades –fenicia y tartesia- desde los primeros momentos de la fundación de Doña Blanca.

Parte del ajuar de la tumba nº24: dos urnas, una ampolla, un soporte, fragmentos de una cazuela y dos vasitos de alabastro. / Foto, Museo Municipal de El Puerto.

...continúa leyendo "2.416. SAN CRISTÓBAL, LA SIERRA SAGRADA. (Isla Cartare IX)"

Con esta nótula tratamos de sacar a la luz y dar a conocer a su pueblo, el legado literario de este poeta y escritor portuense, que fue una víctima más del tiempo que le tocó vivir, condenándolo al olvido. Esperamos que esta lectura, al menos sirva para rescatarlo de ese olvido histórico, a él y a su obra, de forma que pueda tener de ahora en adelante, un más que merecido rincón en las estanterías de la historia literaria portuense y gaditana.

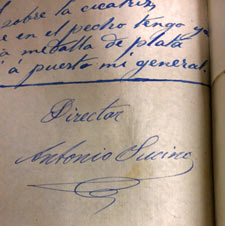

Con esta nótula tratamos de sacar a la luz y dar a conocer a su pueblo, el legado literario de este poeta y escritor portuense, que fue una víctima más del tiempo que le tocó vivir, condenándolo al olvido. Esperamos que esta lectura, al menos sirva para rescatarlo de ese olvido histórico, a él y a su obra, de forma que pueda tener de ahora en adelante, un más que merecido rincón en las estanterías de la historia literaria portuense y gaditana.  Llegó a publicar y estrenar, que sepamos con seguridad hasta la fecha, cuatro obras más de teatro; Entre su madre y el rey…, en verso (1904), El legítimo heredero, en prosa (1929), Voz del corazón, en prosa (1929) y La recompensa, en prosa (1930). Salvo Voz del corazón, los otros cuatro libros se conservan en la Biblioteca Nacional. Además, entre 1903 y 1914, publicaba, sobre todo, pequeños artículos también en verso en la revista socialista de la época El Sudor del Obrero. Posteriormente en 1920, también colaboró con la revista de igual signo político El Obrero Portuense. La primera incursión literaria que sabemos de él, fue la letra en 1897 de una agrupación carnavalesca: Los cocineros de la época. /En la imagen de la izquierda, firma manuscrita de Antonio Sucino Lorca, al pié de la letra compuesta para la agrupación carnavalesca 'Los cocineros de la época'.

Llegó a publicar y estrenar, que sepamos con seguridad hasta la fecha, cuatro obras más de teatro; Entre su madre y el rey…, en verso (1904), El legítimo heredero, en prosa (1929), Voz del corazón, en prosa (1929) y La recompensa, en prosa (1930). Salvo Voz del corazón, los otros cuatro libros se conservan en la Biblioteca Nacional. Además, entre 1903 y 1914, publicaba, sobre todo, pequeños artículos también en verso en la revista socialista de la época El Sudor del Obrero. Posteriormente en 1920, también colaboró con la revista de igual signo político El Obrero Portuense. La primera incursión literaria que sabemos de él, fue la letra en 1897 de una agrupación carnavalesca: Los cocineros de la época. /En la imagen de la izquierda, firma manuscrita de Antonio Sucino Lorca, al pié de la letra compuesta para la agrupación carnavalesca 'Los cocineros de la época'. Este compromiso político, también se dejó traslucir en casi toda su obra, sobre todo en sus dos primeros libros. En Nobleza… en el corazón, sin duda su obra más popular, denuncia la miseria y precariedad del pueblo en contraste con la opulencia de las clases más pudientes y poderosas, enalteciendo el trabajo, la honradez y el amor (que será una constante en toda su obra), sobre el dinero y la cuna. Consigue hacerlo sin demasiada estridencia, casi de forma romántica, ya que el amor sorteará todas las barreras, aunque dejando en evidencia a una sociedad tan injusta como jerarquizada. El hecho de que fuera reeditada en 1924 y en 1935, veinte y treinta y un años después de su primera publicación, dice mucho de lo que caló esta obra en el pueblo, con el mérito añadido de que estaba escrita en verso (redondilla). En su segunda obra, Entre su madre y el rey…, ambientada “…en un pueblo de la región catalana.”, vaticina cuatro años antes de que ocurrieran, los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona.

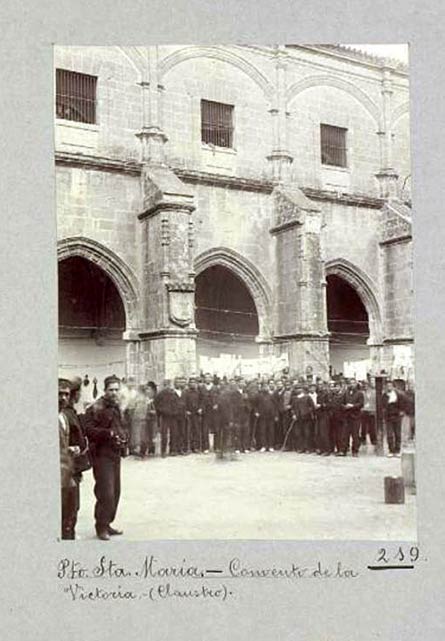

Este compromiso político, también se dejó traslucir en casi toda su obra, sobre todo en sus dos primeros libros. En Nobleza… en el corazón, sin duda su obra más popular, denuncia la miseria y precariedad del pueblo en contraste con la opulencia de las clases más pudientes y poderosas, enalteciendo el trabajo, la honradez y el amor (que será una constante en toda su obra), sobre el dinero y la cuna. Consigue hacerlo sin demasiada estridencia, casi de forma romántica, ya que el amor sorteará todas las barreras, aunque dejando en evidencia a una sociedad tan injusta como jerarquizada. El hecho de que fuera reeditada en 1924 y en 1935, veinte y treinta y un años después de su primera publicación, dice mucho de lo que caló esta obra en el pueblo, con el mérito añadido de que estaba escrita en verso (redondilla). En su segunda obra, Entre su madre y el rey…, ambientada “…en un pueblo de la región catalana.”, vaticina cuatro años antes de que ocurrieran, los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona. Pero, como ya hemos señalado, cuando realmente tuvo verdadero éxito este autor, fue desde principios de siglo hasta el comienzo de la Guerra Civil. Se podía leer en el Diario de Cádiz el día 28 de noviembre de 1904 la siguiente crónica: “La segunda representación del melodrama 'Nobleza… en el corazón' llevó anoche al teatro gran concurrencia. La obra de Sucino tuvo muy buena interpretación, mucho mejor que en la noche del estreno. El autor fue llamado a escena a la terminación del primer acto y al final de la obra.” En la Revista Portuense, diario católico y conservador de la época y por lo tanto poco sospechoso de vinculaciones socialistas, se publicaba el 24 de abril de 1929 lo siguiente: “Hoy jueves, despedida de la compañía con el estreno del drama en cuatro actos y en prosa, original de nuestro paisano el aplaudido autor don Antonio Sucino 'El legítimo heredero'. El estreno de esta obra ha despertado verdadero interés entre los muchos aficionados al arte escénico, lo que hace suponer que esta noche se verá el coliseo concurridísimo”. /En la imagen de la izquierda, cartel del estreno de 'Nobleza en el corazón' en el desaparecido Teatro Principal.

Pero, como ya hemos señalado, cuando realmente tuvo verdadero éxito este autor, fue desde principios de siglo hasta el comienzo de la Guerra Civil. Se podía leer en el Diario de Cádiz el día 28 de noviembre de 1904 la siguiente crónica: “La segunda representación del melodrama 'Nobleza… en el corazón' llevó anoche al teatro gran concurrencia. La obra de Sucino tuvo muy buena interpretación, mucho mejor que en la noche del estreno. El autor fue llamado a escena a la terminación del primer acto y al final de la obra.” En la Revista Portuense, diario católico y conservador de la época y por lo tanto poco sospechoso de vinculaciones socialistas, se publicaba el 24 de abril de 1929 lo siguiente: “Hoy jueves, despedida de la compañía con el estreno del drama en cuatro actos y en prosa, original de nuestro paisano el aplaudido autor don Antonio Sucino 'El legítimo heredero'. El estreno de esta obra ha despertado verdadero interés entre los muchos aficionados al arte escénico, lo que hace suponer que esta noche se verá el coliseo concurridísimo”. /En la imagen de la izquierda, cartel del estreno de 'Nobleza en el corazón' en el desaparecido Teatro Principal.

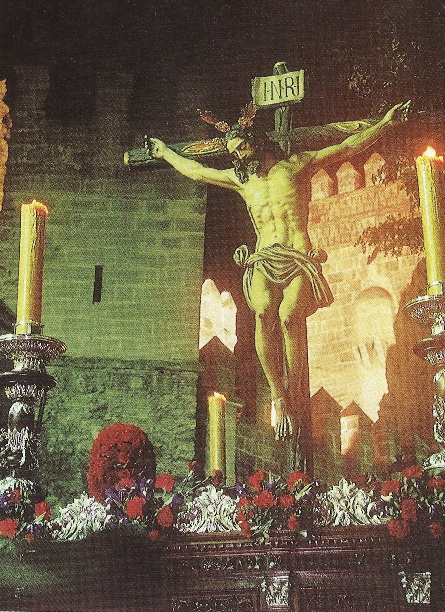

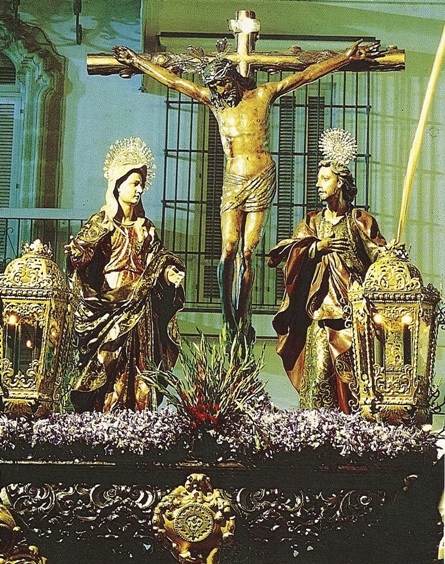

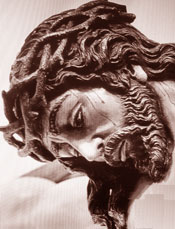

En la imagen de la izquierda, antigua imagen de Jesús de las Penas, de Cádiz.

En la imagen de la izquierda, antigua imagen de Jesús de las Penas, de Cádiz. En la imagen de la izquierda, Cristo de la Buena Muerte, de Conil.

En la imagen de la izquierda, Cristo de la Buena Muerte, de Conil. En la imagen de la izquierda, Jesús Cautivo, de San Roque.

En la imagen de la izquierda, Jesús Cautivo, de San Roque.

Federico Ferrer Sahuervain fue diputado por el distrito de El Puerto de Santa María por dos veces en el marco de las elecciones de noviembre de 1864: la primera elección se declaró nula, pero volvió a resultar electo en una segunda elección de carácter parcial escrutada el 27 de marzo de 1865. /En la imagen de la izquierda, escena del Congreso de los Diputados en el siglo XIX.

Federico Ferrer Sahuervain fue diputado por el distrito de El Puerto de Santa María por dos veces en el marco de las elecciones de noviembre de 1864: la primera elección se declaró nula, pero volvió a resultar electo en una segunda elección de carácter parcial escrutada el 27 de marzo de 1865. /En la imagen de la izquierda, escena del Congreso de los Diputados en el siglo XIX.