El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

Además, desde 1808 hasta 1820 comienza en las colonias americanas una etapa de rebeldía que buscaba la independencia. Las insurrecciones no tardaron en aparecer y desde España, se enviaron tropas que consiguieron neutralizar, al principio, estos alzamientos rebeldes. Pero a partir de 1818, año en el que, como antes dije, nació Winthuysen, en algunos países americanos como Venezuela, Chile, Argentina y Perú se optó por la guerra y pronto la mayoría de ellos consiguieron su independencia. En 1824, España tan solo contaba en su poder con Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas y Marianas.

Unos años mas tarde, en 1837, mientras España se encontraba en el ecuador de la primera guerra carlista, Winthuysen, con tan solo 18 años de edad y tras examinarse de sus estudios elementales, sentó plaza de Guardia Marina el 19 de Junio. Por la absoluta falta de buques fue destinado al arsenal de La Carraca y poco después, el 18 de agosto, día en que cumplió los 19 años, fue agregado al armamento de la fragata Esperanza en la que quedó de dotación al mes siguiente.

Arsenal de la Carraca (San Fernando). Grabado: Ministerio de Defensa.

En este año aun se notaba la decadencia que desde 1833 sufría la Marina Española y que se observaba, entre otras cosas, por el estado de los barcos, que dejaban mucho que desear, la escasez de los mismos y el descontento de la tripulación, por la sencilla razón de que no se les pagaba a tiempo y se les debía bastante dinero. Tal como describió Vázquez de Figueroa en 1834 y recogió el capitán de corbeta Antonio de la Vega en su estudio “De la vela al vapor”:

“Almacenes vacíos; los diques destruidos, los caños, balsas y ensenadas ciegos por falta de maquinaria, no hay juegos de madera para poder carenar los barcos, no hay fábricas de lona, no existe una sola braza de jarcia, habiendo tenido que salir a la mar buques sin la precisa, los edificios que quedan en pie están en ruina, habiendo sido preciso demoler alguno, en ningún Arsenal hay medios para carenar e incluso para efectuar obras de conservación.”

Diez años después la situación no había cambiado demasiado como puede comprobarse en la siguiente declaración del ministro Portillo:

“Guardan los barcos una infantería sufrida, desnuda y mal pagada, dirige la construcción de buques un Cuerpo de Prácticos que no aprenden nada de los adelantos técnicos, forman parte del Cuerpo de Artillería sujetos dignos, pero sin conocimientos suficientes, los alimentos que se dan a la marinería y tropas son escasos y generalmente se les dan adulterados.”

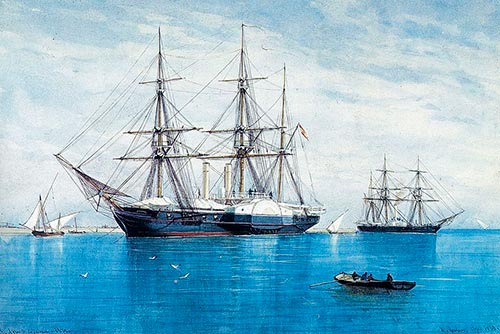

Entrada al puerto de La Habana (Cuba), 1839. Frédéric Mialhe, interpretación.

En octubre, Su Majestad concedió a Winthuysen seguir sus servicios en el apostadero de la Habana hacia donde partió en la antes mencionada fragata Esperanza el 4 de Diciembre de 1837.

Tras cerca de 4 meses, llegó a la Habana el 23 de Marzo de 1838, pero el largo viaje hizo mella en su salud y por ello tuvo que solicitar una baja temporal para reponerse. Le concedieron un mes: del 9 de Abril al 10 de Mayo, fecha en la que tuvo que ser prorrogado por seguir aún enfermo, hasta el 22 de ese mismo mes, fecha en la que se presentó ya restablecido.

A mediados de junio transbordó al bergantín General Laborde, construido en la Habana en 1829, armado con 12 cañones y dado por perdido en 1846 al ser sorprendido por un huracán que arrasó con el puerto de la capital cubana. En este bergantín estuvo casi un año y medio y en el mismo regresó a España, concretamente a la costa Cantábrica desde donde salió para Santander, esta vez a bordo de la fragata mercante Nuestra Señora del Carmen.

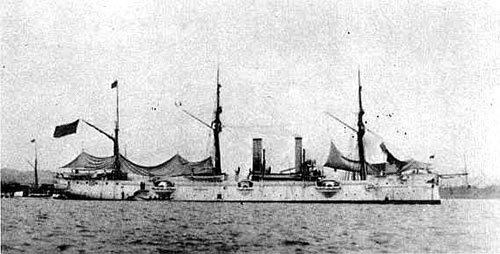

Según oficio del Mayor General del Departamento del Ferrol, el 20 de noviembre de 1839 fondeó en Santander, tras haber hecho el viaje en buque particular destinado a las Fuerzas Navales de la costa de Cantabria. Fue embarcado, a continuación, de transporte en el vapor Isabel II para pasar al ya mencionado departamento al que llegó 3 días después, momento en el que se puso a las órdenes del comandante del arsenal del Ferrol.

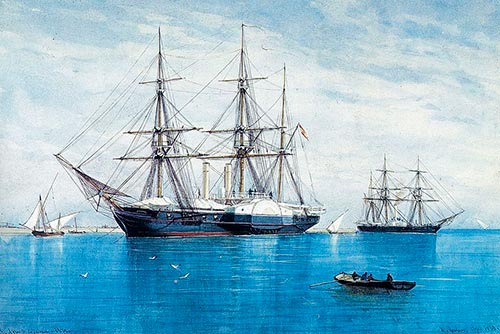

El vapor de ruedas Isabel II, cabeza de una serie de 4 buques iguales construidos en dos astilleros londinenses para la Armada Española; pintura de Rafael Monleón

Este vapor Isabel II fue construido en Ferrol en 1836, aunque se llevó varios años en el apostadero de la Habana, en donde tenía base establecida. Hay otra versión que sostiene que se fabricó en 1831 en Quebec por George Black y John Saxton Campbell y que en 1834 fue alquilado por el gobierno español para usarlo como buque de guerra contra los carlistas. Pero también puede que se tratase de dos barcos diferentes y con el mismo nombre como sucedió con el Hernán Cortés, que pasó a ser Cortés por la aparición de otro llamada igual.

El 17 de enero de 1840, llegó Winthuysen a costas gaditanas a bordo de una fragata mercante, donde se presentó en el departamento de Cádiz y se le destinó al arsenal permaneciendo allí poco más de un mes. Mas tarde embarcó en el vapor Mazeppa, que era un remolcador adquirido en 1835 y que fue el primer vapor mandado por un oficial español. Poco después se le daría nuevo destino a Winthuysen: las Fuerzas Navales de Cataluña y Valencia para donde se le fue expedido pasaporte saliendo de Cádiz sobre el místico (buque de vela de dos o tres palos) español Dominguito. Llegó al Puerto de Alfaques el 16 de abril y se presentó al comandante general de aquellas fuerzas al día siguiente. Tras este encuentro se embarcó en el bergantín Patriota que salió rumbo al puerto de Cartagena en 20 y fondeó en 23 de abril.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

Por otro lado, el 15 de mayo de 1840 fue sin duda un día que seguramente no olvidaría ya que declaró Su Majestad su satisfacción por la eficaz cooperación del Guardia Marina Juan de Winthuysen por el buen resultado de sus operaciones.

El 5 de Junio salió para cruzar el Cabo de Barcelona hasta Cabo Creus y el 16 fondeó de regreso en la rada de Barcelona. El 18 salió para el mismo crucero y el 26 regresó a la misma rada para entrar en puerto en 27 de junio. Ese mismo día fue transbordado a la fragata Cortés. Esta fragata, también construida en Ferrol en 1836 y botada el 27 de julio del mismo, fue asignada al departamento marítimo del Ferrol y dos años mas tarde acudiría a Barcelona a apoyar a las tropas del general Van Halen a causa de una insurrección que tuvo lugar en la ciudad condal. Regresó a finales de ese año a aguas gaditanas.

De nuevo, el 19 de junio, Su Majestad comunicó su contento por el comportamiento del Guardia Marina y el 14 de octubre le fue concedida la Cruz de la Marina.

El bergantín 'Héroe'.

El 20 de agosto de 1840 se dispuso a cruzar de Peñíscola a Oropesa y Golfo de Valencia mientras se trasladaba a Su Majestad a otra ciudad. Tras varios días fondeó en la rada de Valencia y después trasbordó al bergantín Héroe anclado en la misma para partir de noche, ya que debía presentarse en el departamento de Cádiz por Real Orden. El 12 de septiembre regresó a Cádiz embarcado en dicho bergantín.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.

A primeros de enero de 1841 trasbordó Winthuysen al bergantín Patriota, que llevaba meses frente a las costas de Cataluña y Levante transportando tropas, municiones de pólvora y expatriaciones de personas, incluso; además de intervenir junto a la fragata Cortés y el Bergantín Héroe en octubre de 1840 con la ocupación de los carlistas en san Carlos de la Rápita y con este último llegó a la Habana el día 20 del mismo mes.

El 21 de Junio de 1841, ya llevaba Winthuysen meses en Cuba y fue declarado de 1ª clase por el Excelentísimo Señor Comandante General del apostadero de la Habana, pues fue calificado de sobresaliente en un examen que hizo a mediados de mayo. El 30 de septiembre fue declarado Guardia Marina de 1ª clase y así quedaría casi año y medio.

El 22 de junio de 1842 regresó a la Habana. Al mes siguiente, el 9 de julio, trasbordó a la corbeta Liberal y el 29 de agosto a la fragata Isabel II sobre la que salió a la mar en 18 de noviembre. En este tan constante cambio de buques podemos darnos cuenta de la falta de oficiales de entonces.

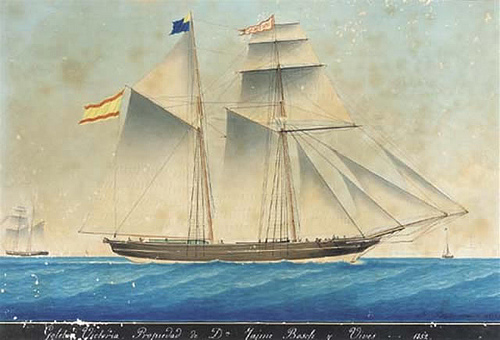

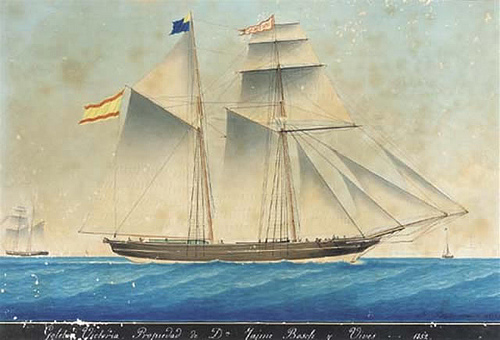

Louis Pellegrin: Goleta Victoria. Propiedad de D. Jaime Bosch y Vives. 1852

El 3 de abril de 1843, año en que Isabel II es considerada mayor de edad, tan solo con 13 años, y proclamada reina, fue ascendido Winthuysen a alférez de navío por Real Orden del 4 de marzo de 1843, puesto que desarrollaría en los próximos cuatro años y pocos meses más. El 26 de agosto transbordó a la goleta Criolla, de la que estaba al cargo el teniente de navío Patricio Montojo y con la que salió Winthuysen a la mar en varias ocasiones hasta que transbordó al depósito de la escuadra con un mes de licencia por enfermo, tras el cual, el 7 de enero de 1844 se reincorporó, aunque casi dos meses después tuvo que desembarcar y ser dado de baja en el apostadero por otra recaída en su salud. Por ello se le envió a restituirse a la península como transporte en una fragata mercante tras habérsele concedido pasaporte. Gracias a esta recaída se libró de un desagradable accidente que sufrió la Criolla en una noche de febrero, pues mientras estaba anclada en Punta Morantes y a la espera de un práctico para poder acceder al puerto de Kingston, en Jamaica, embarrancó de madrugada en unas rocas a causa de las fuertes corrientes, aunque gracias a los prácticos del puerto y a una embarcación británica pudieron, tras largas horas nocturnas, rescatar tanto a la tripulación como a la carga que transportaban. /Texto: Juan Manuel Rodríguez Gay-Palacios. Juan de Winthuyssen. (continuará)

El cuadro de la Virgen del Rosario ‘La Galeona’ vuelve a su capillita 20 años después tras una larga y dificultosa restauración o podríamos decir mas bien ‘renacer’ dado su estado de conservación. Participaron amigos que ya nos dejaron, Clemente, Faelo Poullet y otros que felizmente pueden aun disfrutarla J. Luis Villar, Ángel Pantoja etc. Es una pena el cableado tercermundista que le acompaña ¿para cuando su ordenación? /Texto y foto: Julián Flores Vencelá.

El cuadro de la Virgen del Rosario ‘La Galeona’ vuelve a su capillita 20 años después tras una larga y dificultosa restauración o podríamos decir mas bien ‘renacer’ dado su estado de conservación. Participaron amigos que ya nos dejaron, Clemente, Faelo Poullet y otros que felizmente pueden aun disfrutarla J. Luis Villar, Ángel Pantoja etc. Es una pena el cableado tercermundista que le acompaña ¿para cuando su ordenación? /Texto y foto: Julián Flores Vencelá. El sacerdote don Diego de Ojeda fundó en 1512 un hospital donde se atendiese a los forzados, cuya capilla fue elevada a la categoría de basílica lateranense por Breve de León X en 1514. /En la imagen de la izquierda, el cuadro, antes de su restauración, en 1982. Foto: Fernando Vidal.1982. Guía Histórico Artística de El Puerto de Santa María.

El sacerdote don Diego de Ojeda fundó en 1512 un hospital donde se atendiese a los forzados, cuya capilla fue elevada a la categoría de basílica lateranense por Breve de León X en 1514. /En la imagen de la izquierda, el cuadro, antes de su restauración, en 1982. Foto: Fernando Vidal.1982. Guía Histórico Artística de El Puerto de Santa María.  Los oficiales y tripulaciones de las galeras reales construyeron, hacia 1564, una Cofradía protegida por el comendador don Luis de Requeséns. Se tituló de la Piedad y de la Caridad, y fue confirmada por el Papa San Pío V quien, a petición del Generalísimo dc la Santa Liga, don Juan de Austria, concedió no solamente la confirmación de lo ya hecho, sino que lo amplió con la facultad singularísima de investir al capellán de la Hermandad con la prerrogativa de ser el Ordinario de la Armada, siempre que se fundasen cuatro hospitales, a lo menos, para forzados, que se intitulasen de la Santa Liga, como consta en el Breve de dicho Pontífice de 19 de marzo de 1569. /Cruce de las calles Pozuelo o Federico Rubio con Pagador Natera o Dr. Palou. Foto: J.F.V.

Los oficiales y tripulaciones de las galeras reales construyeron, hacia 1564, una Cofradía protegida por el comendador don Luis de Requeséns. Se tituló de la Piedad y de la Caridad, y fue confirmada por el Papa San Pío V quien, a petición del Generalísimo dc la Santa Liga, don Juan de Austria, concedió no solamente la confirmación de lo ya hecho, sino que lo amplió con la facultad singularísima de investir al capellán de la Hermandad con la prerrogativa de ser el Ordinario de la Armada, siempre que se fundasen cuatro hospitales, a lo menos, para forzados, que se intitulasen de la Santa Liga, como consta en el Breve de dicho Pontífice de 19 de marzo de 1569. /Cruce de las calles Pozuelo o Federico Rubio con Pagador Natera o Dr. Palou. Foto: J.F.V.

El escritor, político y militar español, José de Navarrete y Vela-Hidalgo

El escritor, político y militar español, José de Navarrete y Vela-Hidalgo  [En un comentario que hace a una antigua tonadilla: el Trípili, evoca sus años mozos en El Puerto] Esa tonadilla se cantaba medio siglo ha en el teatro, que ya entonces llamábamos Viejo, sito en la calle de la Misericordia, en el Puerto de Santa María... Recordaba yo ese pasado en el Casino de Niza como si fuera el presente, y así mismo veía en la calle de Palacio, frontero al paseo del Vergel y a la iglesia de la Caridad, una caserón de los Duques de Medinaceli, en el cual vivía una señora joven, con los cabellos casi blancos, bien parecida y de carácter angelical, casada con un anciano valetudinario [*], seres que ya dieron sus cuerpos a los gusano y velan hoy por mí desde o alto...”.

[En un comentario que hace a una antigua tonadilla: el Trípili, evoca sus años mozos en El Puerto] Esa tonadilla se cantaba medio siglo ha en el teatro, que ya entonces llamábamos Viejo, sito en la calle de la Misericordia, en el Puerto de Santa María... Recordaba yo ese pasado en el Casino de Niza como si fuera el presente, y así mismo veía en la calle de Palacio, frontero al paseo del Vergel y a la iglesia de la Caridad, una caserón de los Duques de Medinaceli, en el cual vivía una señora joven, con los cabellos casi blancos, bien parecida y de carácter angelical, casada con un anciano valetudinario [*], seres que ya dieron sus cuerpos a los gusano y velan hoy por mí desde o alto...”. (continuación).

(continuación).

AYUDANTE DE MARINA EN EL PUERTO.

AYUDANTE DE MARINA EN EL PUERTO.

El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.

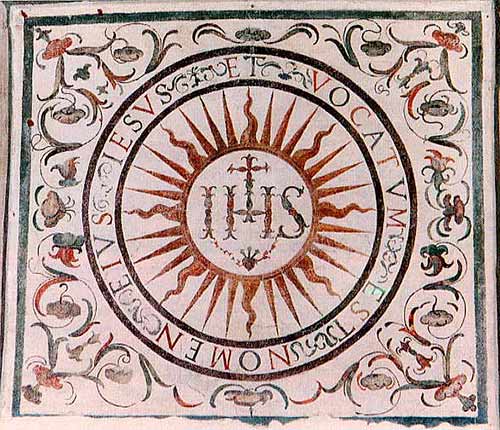

Con esta misma fecha, --7 de agosto-- hace doscientos años, el papa Pío VII firmó la Bula por la que se rehabilitaba a la Compañía de Jesús, suprimida durante cuatro décadas desde que un antecesor suyo, el papa Clemente XIV, en 1773, cediendo a la presión ejercida por algunos monarcas católicos, especialmente la de nuestro rey Carlos III, la suprimió.

Con esta misma fecha, --7 de agosto-- hace doscientos años, el papa Pío VII firmó la Bula por la que se rehabilitaba a la Compañía de Jesús, suprimida durante cuatro décadas desde que un antecesor suyo, el papa Clemente XIV, en 1773, cediendo a la presión ejercida por algunos monarcas católicos, especialmente la de nuestro rey Carlos III, la suprimió.

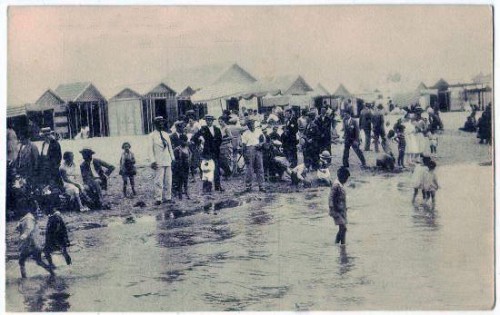

Ese cartel promocional de las playas porteñas es de finales de la segunda mitad de los cincuenta del siglo pasado. La candidez del chiquillo de traza angelical que llena de arena dorada un cubo tumbado, con escudo municipal grabado y todo, es metáfora potente de lo que era en esos días la que resulta ser hoy la industria más decisiva para dejar atrás - de una vez por todas y de verdad- crisis, recesiones y demás pegajosas pesadillas de carácter económico.

Ese cartel promocional de las playas porteñas es de finales de la segunda mitad de los cincuenta del siglo pasado. La candidez del chiquillo de traza angelical que llena de arena dorada un cubo tumbado, con escudo municipal grabado y todo, es metáfora potente de lo que era en esos días la que resulta ser hoy la industria más decisiva para dejar atrás - de una vez por todas y de verdad- crisis, recesiones y demás pegajosas pesadillas de carácter económico.