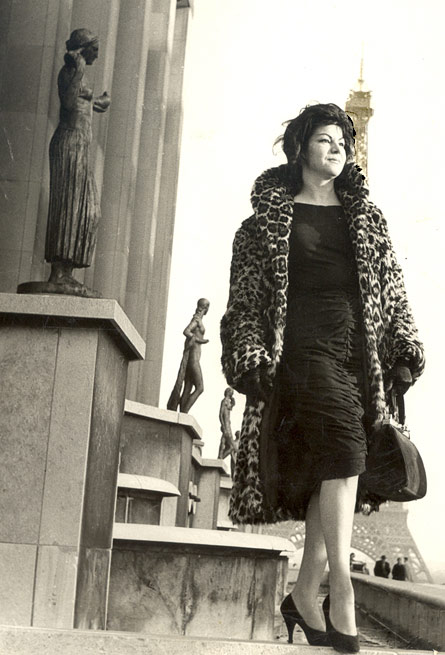

La pequeña historia de esta mujer no podía quedar en olvido, por liberal y por la valentía con la que vio la vida y la vivió. /En la imagen, 'La Macaca' en París, a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado.

Josefa Martin Lanzarote, “La Macaca”, nació portuense, en 1922. De unas familias muy conocidas en nuestro pueblo, por parte paterna de los 'Macacos' y materna de los 'Tocatejas'. Ya he dicho en muchas ocasiones que en las fechas que nos vamos a mover, se conocía en nuestra ciudad más por los apodos que por los apellidos. Creo que estuvieron domiciliados en Pozos Dulces o zona de La Ribera del Río, según me cuentan.

Los Martin Lanzarote estuvieron obligados a emigrar a Francia, por pertenecer el patriarca de la familia al Partido Comunista. Huyeron al inicio de la contienda nacional, de la que heredamos, huérfanos, muertos y hambre.

Se crió en el ambiente liberal y democrático que tenía Francia, en aquella época. En Paris, tomo clases de baile moderno. Al principio de nuestra guerra nacional, llego a la capital gala, un profesor de danza madrileño, de nombre Esteban con quien, durante unos meses estuvo practicando flamenco. Según Luis Maravilla, el nombre de este maestro era falso, no me dio más referencia, ni explicación. Los refugiados políticos que emigraron a Francia, en los años treinta seis, la gran mayoría ocultaban sus nombres y apellidos por miedo. No fue una bailaora flamenca para vivir de este arte, pero se bailaba bien por fiesta. Con dieciocho años entro el cuerpo de baile, de un cabaret, de lujo de la capital cultural de Europa, de aquella época. /Antonia Gallardo, 'La Coquinera', en un afiche publicitario.

Se crió en el ambiente liberal y democrático que tenía Francia, en aquella época. En Paris, tomo clases de baile moderno. Al principio de nuestra guerra nacional, llego a la capital gala, un profesor de danza madrileño, de nombre Esteban con quien, durante unos meses estuvo practicando flamenco. Según Luis Maravilla, el nombre de este maestro era falso, no me dio más referencia, ni explicación. Los refugiados políticos que emigraron a Francia, en los años treinta seis, la gran mayoría ocultaban sus nombres y apellidos por miedo. No fue una bailaora flamenca para vivir de este arte, pero se bailaba bien por fiesta. Con dieciocho años entro el cuerpo de baile, de un cabaret, de lujo de la capital cultural de Europa, de aquella época. /Antonia Gallardo, 'La Coquinera', en un afiche publicitario.

LIBERAL Y SOCIALISTA.

Mujer liberal de ideología socialista, transmitida por sus progenitores, Manuel Martin y Rafaela Lanzarote. Hembra que según los que la conocieron se le podía clasificar de monumental. En los años cincuenta, se paseaba por nuestro pueblo en un coche mercedes descapotable. Tuvo un incidente por estas fechas en la feria del Puerto. Un guardia municipal, la llamo al orden y la tachó de ir provocando por el recinto ferial, comunicándole que le acompañara a comisaría. Ante la actitud del guardia, las personas presente en la caseta ferial, se manifestaron y protestaron la conducta de este guardia del orden, por lo que tuvo que intervenir el comandante de los municipales, quien ordenó y le mandó al puritano municipal, salvador de almas, que se marchara, porque que él estaba alterando el orden público, era él.

En estos tiempos todo aquel que fuera ideología de izquierda, estaba controlado o vigilado por las autoridades de la ciudad. Por lo que yo creo, que este agente, conocía los antecedentes de la familia de “Los Macacos”, y quiso ganar méritos, llevándola detenida. Los portuenses que tenemos más de sesenta años, conocimos a este policía municipal del orden suyo, era tanto de izquierda, como de derecha, se cambiaba la camisa, al mejor postor. No vale la pena mencionar su nombre, hay que dejarlo que descanse en cal, con los que no vuelven.

Luis Maravilla, de joven, con la Copa Pavón, un trofeo flamenco de prestigio.

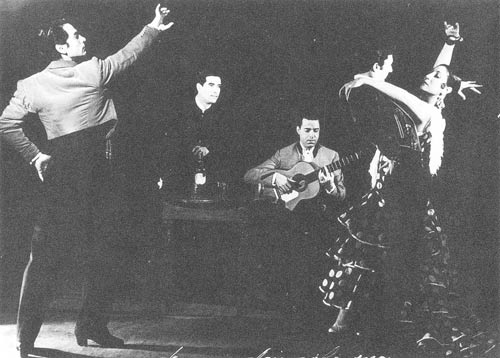

Luis Maravilla es el nombre artístico de Luis López Tejero. (Sevilla, 1914, Alicante 2000). Este ilustre maestro de la guitarra, persona educada y de modales exquisitos, me contó: "--En el año cuarenta nueve o cincuenta, estuvo de gira en Paris, con el ballet de Pilar López. En esta ciudad conoció a una joven porteña, de nombre Pepa Martin, actuando en dicho cabaret, como bailarina del coro, de este local faustuoso". Se acordaba de ella porque sobresalía por encima de las demás coristas. Entablamos conversación, preguntándome como estaba España, en estas fechas, con el tiempo supe que se casó con el Príncipe Gitano. "Pepa tenía un cuerpo monumental, de cara, ojos y cabellos, en concordancia con su morfología".

Compañía de Pilar López

MUJERES GUAPAS.

Si hay una de las cosas que podemos presumir los portuenses, es de mujeres guapas en el mundo artístico flamenco, estas fueron: Antonia, Pepa y Milagros Gallardo “las Coquineras”, su tía Maria del Carmen Gallardo Rueda “la Gaditana”, Josefa Martin Lanzarote “la Macaca”, Milagros Lechuga y Josefa Gallardo “la Gallardo”. De algunas de estas mujeres dejó constancia de su belleza, Fernando de Triana, en su libro, Arte y Artistas Flamencos.

RELIGIOSA Y MODERNA.

Pepa, le tuvo un gran cariño a su pueblo, cuando podía escaparse, regresaba a su tierra, a pesar de los kilómetros que había entre Paris, Madrid, y El Puerto. Que me lo digan a mí, llevo cuarenta años viajando de la capital de España, a mi patria chica, cuatro o cinco veces al año.

Le tenía mucha devoción a la Virgen de Los Milagros, siempre que venía a su origen la visitaba. Posiblemente en el tiempo que venía de vacaciones a su ciudad, estaría en boca del vecindario por su libertad de expresión y la forma de ver la vida, que nosotros en aquel tiempo no teníamos. Utilizaba biquini, para bañarse que, en aquellos años, no estaba bien visto, por los motivos que todos sabemos y que no voy explicar, porque lo conocemos.

Se hospedaba cuando venía a su origen, en el domicilio de sus tíos en la calle ya mencionada. Me contaba Milagros Párralo, familia de Pepa, "que tenía un cuerpo diez y una cara guapísima, cuando paseaba por la calles Luna, Larga y El Parque Calderón, llevaba gente detrás como si fuera un paso de Semana Santa".

Familia de los Tocajeta en una reunión. De izquierda a derecha, Rosario Ruiz Camacho, Francisco Martín Murga 'Tocateja', familiar de 'La Macaca', Carmen Ruiz Camacho, madre de Antonio Cristo Ruiz, Ángeles Ruiz Camacho, José María Martín Murga 'tocateja', Luis Martín Murga Ruiz y Maruja Ruiz Camacho.

ENTRE LA LECHERÍA Y EL TAXI.

La familia de los Macacos tenían una lechería, en la bocacalle de Palacios, San Bartolomé, y las cabrerizas o vaquerizas estaban situadas en la calle San Bartolomé, esquina calle de Los Moros. Los Tocatejas, familia de la madre, se dedicaban mayormente al transporte de mercancías y a los taxis. Que por cierto Francisco Martín Murga, muy conocido en El Puerto, por Paco Tocateja, “el Taxista”, y su hermano José María Martín Murga, transportista apodado “Requeté” eran familia de Josefa. Estos dos portuense, estaba casados con dos hermanas de mi madre, mi tía Charo Ruiz, con Paco y Angelita Ruiz, con José María.

...continúa leyendo "1.455. JOSEFA MARTÍN LANZAROTE. ‘La Macaca’, belleza de una porteña en París."

Hasta llegar a 2008, Galarza había realizado un largo recorrido carnavalero. A aquel programa de 1961, le siguieron ocho carteles oficiales más (1962, 1963, 1964, 1968, 1978, 1980, 1981 y 2008), aunque hay muchos otros no oficiales que siguen presentes en el recuerdo de los carnavaleros. /En la imagen de la izquierda, mostrando la distinción que recibió en el homenaje que le tributaron en 2008 junto a Harry Beuster.

Hasta llegar a 2008, Galarza había realizado un largo recorrido carnavalero. A aquel programa de 1961, le siguieron ocho carteles oficiales más (1962, 1963, 1964, 1968, 1978, 1980, 1981 y 2008), aunque hay muchos otros no oficiales que siguen presentes en el recuerdo de los carnavaleros. /En la imagen de la izquierda, mostrando la distinción que recibió en el homenaje que le tributaron en 2008 junto a Harry Beuster. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.

Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.

En las imágenes estamos entre otros Paco Guerra, que en paz descanse, Mary Carmen, de la que en la actualidad soy viudo y Ángel Lozano, actual propietario del establecimiento. Y ‘Cuellar’ , en el bar Santa María, era de la familia. Corría el año 1974 o 75. Paco Guerra y yo estábamos haciendo el servicio militar, en el Arsenal de la Carraca (San Fernando). Angelín Lozano se fue unos meses mas tarde a El Aaiún, aún colonia española. Allí vivió la Marcha Verde. Paco Guerra y yo, arrestados en La Carraca, cargábamos municiones y víveres en los barcos que salían para allí. A los tres nos cogió la muerte de Franco en la mili. Y ahora, cada uno, recordamos aquellos desde distintos lugares de España y el mundo, los mas en El Puerto, otros ya tristemente desaparecidos. / En la imagen de la izquierda, el desaparecido Paco Guerra.

En las imágenes estamos entre otros Paco Guerra, que en paz descanse, Mary Carmen, de la que en la actualidad soy viudo y Ángel Lozano, actual propietario del establecimiento. Y ‘Cuellar’ , en el bar Santa María, era de la familia. Corría el año 1974 o 75. Paco Guerra y yo estábamos haciendo el servicio militar, en el Arsenal de la Carraca (San Fernando). Angelín Lozano se fue unos meses mas tarde a El Aaiún, aún colonia española. Allí vivió la Marcha Verde. Paco Guerra y yo, arrestados en La Carraca, cargábamos municiones y víveres en los barcos que salían para allí. A los tres nos cogió la muerte de Franco en la mili. Y ahora, cada uno, recordamos aquellos desde distintos lugares de España y el mundo, los mas en El Puerto, otros ya tristemente desaparecidos. / En la imagen de la izquierda, el desaparecido Paco Guerra.

surgir todo tipo de emociones y experiencias que hacían unirse con mas fuerza a los jóvenes emergentes. Marcó época. Allí nacía, cada domingo, la experiencia, el amor y... los niños, ya que teníamos el pinar enfrente. (Texto: José Antonio Zambrano. Fotos: Cuellar, de la colección de J.A.Z.).

surgir todo tipo de emociones y experiencias que hacían unirse con mas fuerza a los jóvenes emergentes. Marcó época. Allí nacía, cada domingo, la experiencia, el amor y... los niños, ya que teníamos el pinar enfrente. (Texto: José Antonio Zambrano. Fotos: Cuellar, de la colección de J.A.Z.).

Días después, parte de la prensa madrileña –“El Imparcial” y “La República” entre otros- se hacían eco de la noticia, encabezada con el título de “Muerte de una Flamenca”, más ampliada. En la crónica del suceso, haciéndose eco de la prensa de la capital porteña, describían a la víctima “más bien baja que alta, delgada y nerviosa, blanca como la palidez de la luna…” Asimismo hacían referencia a sus aptitudes artísticas: “bailando con muchísima gracia y moviendo la cimbreada cintura con un acento particular; en la boca, un nido de jilgueros: cantaba la pobre por seguidillas lo mismo que por polos o se arrancaba por malagueñas y así todo el repertorio del cante jondo.”

Días después, parte de la prensa madrileña –“El Imparcial” y “La República” entre otros- se hacían eco de la noticia, encabezada con el título de “Muerte de una Flamenca”, más ampliada. En la crónica del suceso, haciéndose eco de la prensa de la capital porteña, describían a la víctima “más bien baja que alta, delgada y nerviosa, blanca como la palidez de la luna…” Asimismo hacían referencia a sus aptitudes artísticas: “bailando con muchísima gracia y moviendo la cimbreada cintura con un acento particular; en la boca, un nido de jilgueros: cantaba la pobre por seguidillas lo mismo que por polos o se arrancaba por malagueñas y así todo el repertorio del cante jondo.”