Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

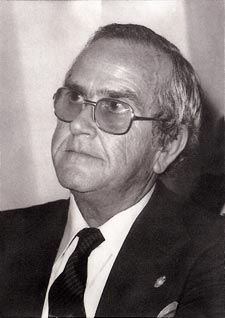

Manuel Martínez Alfonso nace en Valencia el 14 de febrero en 1924, en una casa situada muy cerca de la emblemática y valenciana Torre del Miguelete, tercer hijo del matrimonio formado por Manuel Martínez y Rafaela Alfonso. Es el año en el que se estrena la película “Los Nibelungos” de Fritz Lang, se permite la apertura del sarcófago de Tutankhamon, nacen Marlon Brando o Truman Capote. Es el año del fallecimiento del escritor Frank Kafka o del compositor Giacomo Puccini (autor de Tosca, La Bohème o Madame Butterfly). /En la imagen, cuadro de Torres Brú que figura en la alcaldía. Precisamente fué Martínez Alfonso el que instituyó esta costumbre de colocar un cuadro de los ocupantes del sillón de primer edil, en la planta noble del Ayuntamiento, quizás a semejanza de los existentes en el Palacio Provincial, sede de la Diputación de Cádiz, a la que llegaría a pertenecer en 1976.

El niño Manuel, con un año de edad, en Valencia.

1924.

Ese mismo año nacen, en Sevilla, Luis Conradi y Toro, jesuita con nótula 959 en GdP; su amigo Juan Ignacio Varela Gilabert, escritor y poeta con nótula 1047 en GdP y, en la calle Larga, el escultor y medallista, Fernando Jesús López, con nótula 407 en GdP. Ese año fueron alcaldes de la Ciudad Sebastián Péndola y Soto, médico de profesión, quien en abril será sustituido por el bodeguero Alfonso Sancho y Mateo.

Manuel Martínez y Rafaela Alfonso, padres de nuestro protagonista.

Su familia se compone, además de sus padres, de dos hermanas, Amparo y Carmen, con las que le unirá una fuerte relación, a pesar de la distancia que separaba sus lugares de residencia, y que le prestaron apoyo de muy diversas formas, a él y a su familia, a lo largo de toda su vida.

ESTUDIOS EN VALENCIA

ESTUDIOS EN VALENCIA

Hace sus primeros estudios en la Escuela Aneja a la Normal, después en el Colegio Nacional de la calle Juristas y más tarde en el Patronato de la Juventud Obrera. Continúan en el Colegio de los Padres Escolapios y aprueba el examen de ingreso en el Instituto Luis Vives (1935) La guerra civil española le sorprende en su domicilio de Valencia, lo que afecta al normal desarrollo de su formación académica, aunque continúa sus estudios bajo la dirección de su hermana mayor, Amparo. Finalizada la guerra, retoma la normalidad de los estudios, culminados con el examen de estado. /En la imagen de la izquierda, Manuel, en una instantánea tomada en 1932 en Valencia, durante la Primera Comunión.

En la fila del suelo, en el centro, marcado con una X, en el Colegio valenciano.

LITERATURA EN MADRID.

En 1943 comienza los estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia. Tras finalizar el ciclo de estudios comunes en dicha Facultas, atraído por la Literatura, que no puede cursarse en dicha capital, se desplaza a Madrid donde continúa sus estudios. Entre sus profesores se cuentan figuras del orden de Dámaso Alonso. En 1948 se licencia en Letras y regresa a Valencia. En 1949 vuelve a Madrid para iniciar los estudios de doctorado. En 1951 abandona definitivamente Madrid.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Policarpo Deusto Canal, a continuación, el madrileño Ventura Lozano Moreno, profesor de Mecánica, José López Ruíz, Catedrático de Matemáticas, el portuense Luis Macías Rubio, el valenciano Manuel Martínez Alfonso, Catedrático de Lengua y Literatura Española, el malagueño Enrique Bartolomé López-Somoza, Catedrático de Geografía e Historia; debajo, el primero es David Almorza Salas, José Jacinto Cossi Mora al segundo; el tercero es Pepe Morillo León, locutor de Radio Puerto, Emisora del Instituto Laboral, Antonio Verdugo Chaves, y de portero, José María Quignón Selvático, gaditano, profesor de Formación del Espíritu Nacional (FEN) y de Gimnasia. No vemos por aquí al profesor de Física y Química, Joaquín Calero Muñoz. ni a José Luís Garratón Sánchez, profesor de Electricidad, ni a Tomás Quiles, profesor de Carpintería; tampoco veo entre el público a los subalternos Manolo, Tobío, o a los administrativos Pepe Vélez o Pando.

LLEGADA A EL PUERTO.

Tras conseguir por concurso la plaza de Profesor Titular del Ciclo de Lenguas en el Instituto Laboral, llega a El Puerto en octubre de 1952. Ya en el Puerto, inicia dos amistades que van a durar toda la vida: José Luis Tejada Pelufo y Eligio Pastor Nimo. Entonces reside en casa de doña Milagros Daniel, en la calle Pozuelo, 42. Allí hará buena amistad con otros huéspedes: Manuel Pérez Varela, Paco Viseras Alcolea, Manolo Tolón. Luego vendrían otros a incrementar la larga lista de amigos: Ventura y Teo, Antonio y Mariluz...

MATRIMONIO EN SAN JOAQUÍN.

En 5 de septiembre de 1956 contrae matrimonio con la portuense María de los Ángeles Pérez Sánchez --Mary--, en la iglesia parroquial de San Joaquín. Fruto del matrimonio nacen siete hijos: Alfonso, María Victoria, Alejandro, Alberto, Álvaro, Alfredo y Rodrigo. Y más tarde la familia se incrementa con cuatro nietos: Ana, Lucía, Santiago, Carlos y Jaime.

La familia al completo, padres, hijos, nietos, tías, nuevos miembros, en una instantánea tomada el 13 de octubre de 1996.

En El Puerto también traba una entrañable amistad con la familia de doña Pilar López, tan unida a la familia que los hijos de Manuel Martínez Alfonso la llaman ‘abuela’.

AGENCIA: ‘PUBLICIDAD A VOCES’.

En esa época, para complementar sus bajos ingresos como profesor de instituto, da clases particulares, crea una agencia publicitaria —“Publicidad a Voces”— por medio de la cual organiza una ‘Exposición del Hogar Moderno’, un periódico mural-cultural-publicitario —‘Color’— de periodicidad semanal, un concurso exposición de fotografías, conciertos musicales en el Parque Calderón, etc. Llega a adquirir una furgoneta “Gutrob” para explotarla comercialmente, pero el negocio resultará a la larga un fracaso y una sucesión de preocupaciones.

El 7 de junio de 1962 lee en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid su tesis doctoral “Contribución al estudio de la Geografía Literaria del Puerto de Santa María”, obteniendo la máxima calificación: ‘Sobresaliente cum Laude’.

Diputado provincial en 1976, jurando el cargo.

CONCEJAL Y CASA DE LA CULTURA.

En 1973 se presenta a las elecciones municipales por el tercio de representación familiar y es elegido concejal en la Corporación que preside Fernando T. de Terry Galarza. Se le confían las delegaciones de Censo Electoral, Padrón Municipal y Nomenclatura de Vías Urbanas, Festivales de España y la organización de las Ferias del Libro, así como la puesta en marcha de la Casa de la Cultura, que inicia sus actividades en 1975.

Recibiendo a S.M. el Rey el 1 de abril de 1976, en la Plaza de los Jazmines, frente al Paseo de la Victoria.

ALCALDE DE EL PUERTO.

El 1976 es elegido alcalde, por votación entre los miembros de la Corporación Municipal, y toma posesión ante el Gobernador Civil, Antolín de Santiago y Juárez. En febrero es designado Jefe Local del Movimiento, cargo que ocupa hasta su extinción en 1977, y elegido diputado provincial, incorporándose a la Corporación que preside Antonio Barbadillo y García de Velasco. Son años difíciles para la vida municipal, por la situación transitoria y la escasez de medios económicos. En su misión administrativa cuenta especialmente con la colaboración de sus dos primeros tenientes de alcalde, Enrique Pedregal Valenzuela y Javier Merello Gaztel, del Secretario de la Corporación, Jaime Fernández Criado, y de su secretario particular, Juan Martín Vélez. No olvidamos tampoco la compañía fiel en tantas jornadas viajeras de su conductor oficial Eusebio Íñiguez. Tras más de veinte meses al frente del Ayuntamiento, presenta su dimisión el 27 de octubre de 1977, reintegrándose a su puesto de concejal.

Pero su actividad principal no fue la política, sino que destacó en diferentes campos que le llevaron a tomar o participar en iniciativas culturales de diferente índole a lo largo de toda su vida y, en particular, en su larga estancia en El Puerto, todas ellas relacionadas con tres de sus pasiones: la Literatura, la Educación y los Viajes Culturales. Por alguna de ellas, o por todas, es recordado en El Puerto.

La revista infantil 'Yumbo'.

LA LITERATURA.

Las inquietudes literarias de Manuel Martínez Alfonso se remontan al período de la Guerra Civil. En alguno de sus escritos recuerda las lecturas de revistas infantiles, como Yumbo, Tim Tyler o el Aventurero. En esa época también comienza a escribir un diario personal. Ya en 1943 empieza a entregarse con interés a la lectura: Berceo, Nocalis, Chesterton, Rubén García Sanchiz… Escribe algunos cuentos y pronuncia su primera disertación pública (1944) en el salón parroquial de San Esteban (Valencia): “La figura del Consiliario y la Sinfonía Pastoral”.

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna.

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna.

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

En 1948 comienza a colaborar con la revista “La Hora”, del Sindicato Español Universitario (SEU) de Madrid, como corresponsal desde Valencia. En 1950 consigue una colaboración fija en Radio Nacional, en la sección de Intercambios de programas. Tras su estancia en Madrid para iniciar los cursos de doctorado, estudia los clásicos e inicia la redacción de un tratado de Historia de la Literatura Española.

PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

Ya en Valencia, en 1951 colabora como crítico de cine en la revista universitaria Claustro, que edita su primer libro “Caminos y Sendas”, crónicas de su viaje a Santiago, prologado por Walter Starkie (escritor, músico, viajero, cervantista e hispanista irlandés). También comienza a escribir “Sala de Banderas”, una colección de cuentos de ambiente militar, que no consigue publicar. /En la imagen de la izquierda, 'Caminos y Sendas, su primer libro prologado por el hispanista irlandés Walter Fitzwilliam Starkie.

CREACIÓN DE SENDAS REVISTAS.

La actividad literaria continúa una vez que toma posesión de su puesto de trabajo en el Instituto Laboral del Puerto de Santa María, en 1952, cuando publica algunos artículos en “Ateneo” y “La Actualidad Española”. Crea y dirige la revista “Guad-el-Leteo”, portavoz del Instituto. En 1955 publica la revista “Santa María”, de temas marianos y portuenses, que se prolongará durante algunos años. Editado por el Instituto, aparece un ensayo literario, “La figura del soldado en la Novela Picaresca”.

HISPANIDAD Y CRUZADOS.

En 1956 queda finalista en el Premio Valencia de Teatro, de la Diputación levantina, con su obra “Un funcionario llamado Sánchez”. Es designado miembro de la Comisión Ejecutiva de las Fiestas de la Hispanidad que, organizadas por el Ayuntamiento desde 1958, se prolongarán hasta 1967. Una de sus misiones específicas es la dirección de “Hispanidad”, una hoja informativa que publicará cinco número en cada conmemoración anual. Publica en “Cruzados”, periodiquillo local, una serie de críticas de estrenos cinematográficos durante los años 1959 y 1960.

FUNDACIÓN DE MEDUSA.

A primeros de 1961 interviene en la fundación de “Medusa”, Agrupación Cultural Portuense, de la que ostentará la presidencia. Compartirá trabajo e ilusiones con José Luis Tejada, Antonio García Amador, Carlos Zaccagnini, Rafael Tardío Alonso, Rafael Esteban Poullet, Paco Muñoz, Luz García, Antonio Pérez, Rafael Caballero Bonald, los jesuitas Padres Montero y Pascual… y tantos otros, en una tarea generosa y eficaz que se prolongará por más de una década…

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

En 1962 con el nombre de “El Puerto de Santa María en la Literatura Española. Ensayo de una geografía literaria”, presentado por “Medusa”, se publica su tesis doctoral. Las colaboraciones en prensa local, provincial, en Radio Juventud de Cádiz, conferencias, etc. continúan produciéndose en estos años. Prosigue sus actividades en “Medusa”, Protección Civil y Fiestas de la Hispanidad, e inicia otras nuevas en la Junta Local de Turismo y Educación Popular y en la Asociación de Cabezas de Familia. /Página interior del libro 'El Puerto de Santa María en la Literatura Española. Ensayo de una geografía literaria, editado por la Asociación Cultural 'Medusa', de la que llegaría a ser su presidente.

LA VOZ DE LA BAHÍA, PERIÓDICO LOCAL.

En 1965 se lanza con Fernando Portillo a la aventura de crear un periódico para el Puerto, que se llamará “La Voz de la Bahía” y que aguantará un año de supervivencia.

El 25 de noviembre de 1969, en el Club Taurino, en la entrega de un reconocimiento a 'Joselete'.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

En septiembre de 1968 se publica “Plaza Real”, una extensa y documentada historia de la fiesta de los toros en El Puerto de Santa María. El 12 de diciembre del año siguiente presenta el libro en el Ateneo de Madrid, en acto en el que participan el académico José María de Cossío, Antonio Bienvenida, Díaz Cañabate, Carlos Murciano y Ramón Solís. /En la imagen de la izquierda cubierta del libro 'Plaza Real'.

CUARTO LIBRO: ‘EL PUERTO CRECE’ EN ‘TEMAS PORTUENSES’.

Ese mismo año, al constituirse el Instituto de Estudios Gaditanos, de la Diputación Provincial de Cádiz, es designado Miembro Titular de dicho organismo, que dirige José Mª Pemán y preside el de la Diputación, Fernando Portillo. El 28 de marzo de 1971 pregona la Semana Santa del Puerto de Santa María.

Miembro titular del Instituto de Estudios Gaditanos. En la fotografía, con José María Pemán, Director del Instituto. A l a izquierda, el titular de la Diputacion Provincial, Fernando Portillo. Año 1969

'El Puerto crece', publicado en 1976.

En 1976 se publica “El Puerto crece”, una guía de los nuevos núcleos urbanos, y a través de la Casa de la Cultura edita, desde 1975 hasta 1979, una serie de hasta siete publicaciones de distintos autores sobre temas portuenses. El 15 de diciembre de 1977 pronuncia el pregón de Navidad con Amor.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

En 1978 aparece su libro “Puerto de Santa María, Ciudad de Historia y Turismo”, publicado por la editorial Everest en su colección “Ibérica”. Entre 1978 y 1981 desarrolla una intensa actividad cultural: presentación del libro del Dr. Orozco Acquaviva “La gaditana Francisca Larrea, primera romántica española”, en la Casa de la Cultura de Cádiz; charla taurina en la Peña El Cordobés de Jerez; y Pregón de la Hispanidad del Puerto (1978). Pregón de la Semana Santa de Puerto Real (1979). Pregón de las fiestas de la Virgen de los Milagros en el Puerto; y presentación del film “Toros en el Puerto” en la Semana Cultural Taurina, con motivo del Primer Centenario de la Plaza de Toros (1980). Presentación de la película “Aire y Herencia de Portugal” en la Fundación Municipal de Cultura de El Puerto (1981). /En la imagen de la izquierda, 'Puerto de Santa María (Ciudad de Historia y Turismo', publicado por Editorial Everest en 1978.

ACADÉMICO DE BELLAS ARTES.

En 1984, la casi centenaria Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, constituye, bajo la presidencia de D. José Argemí, su Cuerpo de Académicos, del que, entre otros, es designado por la Junta Directiva, académico electo. Interviene como Secretario eventual de la corporación desde los primeros momentos y, sucesivamente, pronunciará el discurso de contestación en la recepción como Académicos de Número de Juan Ignacio Varela Gialbert Fernando Muñoz (1985); de Fernando Jesús López y José Luis Tejada (1986). Él mismo accede como tal el 25 de febrero de 1988, con la lectura de su discurso “El realismo geográfico en la literatura española”, siendo contestado por Juan Ignacio Varela. Las colaboraciones en los Pliegos de la Academia (primera época) se suceden, con numerosos trabajos publicados en la revista trimestral, de la que se publicaron 25 números desde octubre de 1991 hasta julio-octubre de 1997.

En 1965, en la Academia de Bellas Artes, flanqueando junto a su amigo Eligio Pastor Nimo a Antonio de la Torre.

INTENSA ACTIVIDAD ORATORIA.

Su actividad cultural y oratoria no cesa: “La literatura de viajes”, charla coloquio en la I Semana Cultural del Colegio Guadalete, y Pregón del I Centenario de la llegada de las Hermanitas de los Pobres al Puerto (1983), Pregón de la Feria del Vino (1985), “Fortuna próspera y adversa de un padre de familia numerosa”, en la Semana de la Familia, en San Fernando (1986), presentación del libero “Plural Amor”, de Augusto Haupold (1987), “Contribución del Puerto de Santa María al descubrimiento de América”, en las Jornadas de Convivencia y Cultura de ACIT, y “Viajar, un importante factor educacional”, conferencia organizada por GADEAC en el Club ‘El Buzo’ de Vistahermosa (1988), “Itinerario sentimental para un callejeo portuense”, en el Aula de Cultura de Vista Hermosa, y Pregón de las Fiestas de la Virgen de los Milagros (1989).

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

En 1989 aparece publicado “Camping en España: del Guadalete al Bidasoa”, impreso en talleres La Voz, de San Fernando, que lleva una expresiva dedicatoria: “A Mary”, compañera de caminos. Esposa, madre, cocinera, chacha, portamapas, copiloto… Compañera de Camino”. En este libro se narra un viaje del autor que, con toda su familia, sale de El Puerto de Santa María y recorre España hasta llegar a San Sebastián. /En la imagen de la izquierda, portada del volúmen 'Del Puerto a Bidasoa'.

TRES NUEVOS LIBROS.

Ya jubilado de su actividad docente, sigue trabajando en sus escritos y libros: “De Tarifa a Finisterre” (1995); editados por el Ayuntamiento de El Puerto, se publican “El Puerto y yo” (Biblioteca de Temas Portuenses, 1998), recopilación de obras que «he ido escribiendo a lo largo del tiempo, que he ido publicando en periódicos y revistas del entorno…», con las que pretendía sentirse satisfecho «si, al terminar de leerlas, has ahondado un poco en el espíritu del Puerto, has hecho amistad con él», y “Tierras, Hombres, Pueblos” (2000), obra en la que intenta destacar, sobre todo, la importancia del factor ambiental en la vida de un hombre.

PROFESOR.

PROFESOR.

‘Don Manuel’ es el profesor de varias generaciones de portuenses y de personas de las poblaciones del entorno, de la Sierra, de la provincia de Cádiz. En muchas ocasiones, en los lugares y momentos más insospechados, alguien se acerca a don Manuel para saludarle y recordar sus tiempos en el laboral (Zahara de la Sierra, Villaluenga del Rosario…). /En la imagen de la izquierda, su penúltimo libro 'El Puerto y yo', publicado en 1998.

MONCADA: 1943.

Su primera experiencia docente la tiene en Moncada, en el año 1943, sustituyendo a un amigo maestro, lo que supone sus primeros ingresos económicos: diez pesetas diarias. Aunque el desplazamiento le obliga a dedicarle al trabajo bastante tiempo, aún le queda suficiente para preparar un examen pendiente o asistir a clases nocturnas de inglés.

Tras licenciarse en Letras da clases en Valencia, en una academia. A comienzo del curso 1950/1951 es contratado como educador en el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil. En 1951 trabaja como profesor ayudante “interino y gratuito” de la Cátedra de Literatura del Dr. Sánchez Castañer de la Universidad de Valencia.

HORIZONTE: EL PUERTO.

Es en este año (1951) cuando en el horizonte de su historia aparece, por vez primera, su relación con El Puerto de Santa María, ya que consigue ganar el concurso para la plaza de Profesor Titular del Ciclo de Lenguas en el recién creado Instituto Laboral. A mediados de octubre de 1952 llega al Puerto y es designado director interino del Instituto. Con sus compañeros Joaquín Calero Muñoz, Enrique Bartolomé López-Somoza, Jesús Peña, José Mª Quignón Selvático, Pepe López Ruiz, y Pepe Vélez en la Secretaría, empieza la tarea de poner en marcha un nuevo centro docente.

Excursión con los alumnos del Instituto. Iglesia de los Templarios. Aracena. 1966.

CURSOS DE VERANO.

En mayo de 1961 realizará en Madrid las oposiciones para numerario, que ganará con el número 3 del grupo de profesores de lengua y el 6 de la lista general. En 1963 se inician en El Puerto los Cursos de Verano de Estudios Sociales que dirige el Catedrático de Universidad de Sevilla Francisco Sánchez-Apellániz y que seguirán celebrándose durante unos quince años en el Instituto. A ellos prestará apoyo y colaboración.

Primer Curso de Delineante de la Construcción del PPO, organizado en el Instituto de Santa Domingo. A la clausura se hicieron la “foto de familia” el 28 de junio de 1971, en las escaleras de acceso al piso superior, donde estaban el Aula de Dibujo y la Emisora de Radio. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Zunzunegui, Saborido, interno desconocido, José María Ruibal, Martínez portorrealeño. Siguiente fila: Rafael Castro, Fernando Sánchez Matabuena, Antonio Dueñas Redondo, Camilo González Selma, desconocido: fila siguiente: Juan Aguirre Lanzarote, Manuel Martínez Alfonso, a la sazón director del Centro, Juan Millán Jarillo, alumno interno de Zahara, que hoy vive en Barcelona y trabaja en la ONCE, José Cepero Peralta, Morro, policía nacional, fabricante de cocinas y en el Curso profesor de matemáticas y Humberto Jiménez Ruiz; fila inferior: Francisco Javier Camacho Barba, con el tiempo sería concejal de Deportes, Pepín Zaragoza Roselló

DEL PPO AL BACHILLERATO.

En esta época participa en los Cursos Formación en Inserción Profesional (FIP), organizados por el Instituto varios años, con este nombre o con el de Programas de Promoción Obrera (PPO). que les sucede. En 1967 se autoriza al Instituto a impartir las enseñanzas del nuevo plan de Bachillerato general, que se comparten con las del Laboral, en situación de extinción, y se reconoce a los profesores la titulación de Catedráticos. Al año siguiente es nombrado Jefe de Estudios del Centro.

Segundo Curso de Delineante de la Construcción del PPO, organizado en el Instituto de Santa Domingo. La foto, realizada seis meses después, el 14 de diciembre de 1971, está tomada en las escaleras del patio de acceso a la primera planta. Se aprecian las “trenkas” de moda en aquellas fechas. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Camilo González Selma, Manuel Martínez Alfonso, que ya luce perilla (en la foto anterior solo bigote), Roberto Muñoz Ávila, Miguel Moya Pinel; en la siguiente fila: Morro, José Cepero Peralta, Pepe Vélez Rodríguez, un alumno de Puerto Real, un alumno desconocido que pudiera ser Espino o Espinosa; siguiente fila, Juan Aguirre Lanzarote; siguiente fila, Antonio Dueñas Redondo, José Rodríguez Paloma quien falleció en un accidente deportivo con un catamarán en aguas de la Bahía de Cádiz junto con nuestro amigo José Antonio Gómez Benítez al que le dedicamos un cariñoso recuerdo; el día 6 de este mes hizo 26 años; Antonio Holgado, José Luis Garratón, profesor de electricidad y Rafael Castro.

En su despacho del Instituto Santo Domingo.

DIRECTOR DE INSTITUTO.

El 1 de septiembre de 1970 toma posesión de su cargo de Director del Instituto Santo Domingo, antiguo Instituto Laboral. En el desempeño del cargo tratará de mejorar las instalaciones, ordenar las actividades docentes, reorganizar el internado y fomentar los actos culturales, así como la realización de una serie de viajes de estudios con acampadas, y que son, en años sucesivos, los siguientes: Galicia y Portugal (1971), Madrid y ciudades de su entorno (1972), Granada y Valencia (1973), Extremadura (1974), y Valencia y Mallorca (1975).

La instantánea está tomada hace 36 años en los caminos concéntricos de los jardines de la Real Cartuja de Valldemosa (Mallorca), rodeados de cipreses y otros árboles, el 5 de marzo de 1975. El viaje de fin de estudios del Instituto Santo Domingo, partió desde El Puerto, visitando Valencia y en barco hasta Mallorca. Allí se recorrieron las islas. Al frente de la expedición el Director del Centro, Manuel Martínez Alfonso (acompañado por su esposa), el profesor de Dibujo, José Cepero Peralta y su esposa, y Ventura Lozano Moreno, profesor de tecnología e Ignacio Pérez Blanquer, profesor de Física y Química.

DE MUÑOZ SECA A SANTO DOMINGO, Y VICEVERSA.

Clausurado el Instituto de la calle Santo Domingo, se incorpora con sus compañeros de docencia al “Pedro Muñoz Seca” a partir del curso 1976-1977. Para el curso siguiente es nombrado director en comisión de servicios en el recién creado Instituto de Formación Profesional, que se instala en el edificio de la calle Santo Domingo, donde estuviera el desaparecido Instituto Laboral. Una vez finalizada su comisión de servicios, se reincorpora a su cátedra de Lengua y Literatura en el ”Pedro Muñoz Seca”, en julio de 1981. A partir del 1 de octubre de 1986 se incorporará, con algunos otros compañeros del “Muñoz Seca”, al viejo solar de la calle Santo Domingo, que ya no abandonará hasta su jubilación. En este último período de actividad docente escogerá las clases nocturnas.

Claustro del antiguo Convento de Santo Domingo, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria, en una imagen en blanco y negro, iluminada.

El 30 de septiembre de 1989 pasa a ser oficialmente funcionario en situación de jubilado. En junio, al terminar las clases, los compañeros le ofrecieron una cena de despedida y amistad.

VIAJERO.

Otra de las aficiones más conocidas de Manuel Martínez Alfonso era la de viajar. Muchos recuerdan su casa en la rotonda de la Puntilla, con la caravana en el jardín, su actividad campista, sus viajes, todos ellos con un innegable componente cultural: museos, monumentos, calles, plazas… nada escapaba a su curiosidad y a su afán de conocer y aprender en esos viajes. Ese espíritu viajero se remonta a mucho tiempo atrás.

A caballo, durante el Servicio Militar, en 1949

ESCUELA DE PERIODISMO.

Su primera salida de la región levantina la lleva a cabo en el año 1943, año en el que se desplaza a Madrid para intentar, sin éxito, su ingreso por oposición en la Escuela Oficial de Periodismo, recientemente fundada.

CAMINO DE SANTIAGO.

Tras licenciarse en la Facultad de Letras de Madrid, pretende caminar con un amigo desde Santander hasta Santiago de Compostela, representando en el camino “El retablo de Maese Pedro”, pero falla el amigo. No obstante, emprende solo el camino, aunque en Comillas le llegan noticias graves de su casa que frustran la continuación del viaje: su padre ha fallecido. Su intento resultó fallido, pero no abandona la idea y lo volverá a intentar. En julio de 1950 parte desde Valencia en peregrinación a Santiago, solo, a pie y sin dinero. Hace 1234 kilómetros en 31 días. Será una suma de riquísimas experiencias, expresadas en su obra “Caminos y Sendas”, a la que se ha hecho mención.

Con su esposa Mary y sus amigos Antonio García Amador y Mari Luz Iglesias, practicando una de sus aficiones: el campismo.

EL CAMPISMO.

Ya en El Puerto, casado, con hijos, inicia una actividad que aún no había alcanzado el desarrollo que se le acabaría conociendo: el campismo. En 1966 adquiere su primer coche, un modesto R-4, y un equipo de acampada, con los que iniciarán en veranos consecutivos una larga serie de viajes familiares, que continuarán tras la mejora de su equipo campista con la adquisición en 1971 de una caravana “Caraveler” modelo “Sevilla” y un más potente vehículo, un Seat 124, sustituidos en 1979 por una roulotte de la misma marca, modelo “Maradona” y un Renault 12 .

PERIPLOS.

PERIPLOS.

A lo largo de los años, los viajes se van sucediendo: doble recorrido campista a lo largo del Mediterráneo (1969 y 1970); Cornisa Cantábrica (1972), Valencia en Fallas (1973), Galicia (1975); Pirineos (1978); Asturias (1979); Portugal (1980); Aranjuez (1981), Almería (1982), Pirineo occidental (1983), País Vasco-Navarro (1984), Reino de Valencia (1985), Portugal Centro (1986) y Reino de León (1987). Sólo la edad consiguió frenar su afán viajero. /En la imagen de la izquierda, la portada de su último libro, “Tierras, Hombres, Pueblos” (2000), obra en la que intenta destacar la importancia del factor ambiental en la vida de un hombre.

Escritor, conferenciante, profesor, maestro, viajero, amigo, esposo, padre, abuelo, valenciano, portuense… Manuel Martínez Alfonso falleció en El Puerto de Santa María el día 2 de julio de 2003. (Textos: Carlos Salido).

29 de mayo de 1999. Inauguración de la calle Instituto Laboral, con otros profesores de dicho Instituto, tras el homenaje al Centro. De pie: Manuel Martínez Alfonso, José López Ruiz, Paco Viseras Alcolea, Tomás Quiles, José Cepero Peralta, Luis Gutiérrez, Joaquín Calero Muñoz, Ventura Lozano Moreno. Agachados: Ramón González Montaño, Ángel Angulo Fernández, Leonardo Romero Maure, Ignacio Pérez Blanquer.

Como muestra de su amor por todas las cosas del Puerto y sus devociones, publicaremos en septiembre la Salve que Manuel Martínez Alfonso dedicó a la Virgen de los Milagros, texto muy apreciado por su esposa ya fallecida, Mary.

Julio Bernardo Fuentes Bobo nació en Zamora el 2 de julio de 1930, --hace 81 años-- hijo de Bernardo Fuentes e Isabel Bobo, siendo el mayor de tres hermanos. Llegó a nuestra Ciudad destinado al Instituto Laboral --hoy de Santo Domingo-- en el Curso 1960-61, donde impartiría clases de inglés y donde, dos años mas tarde se casaría con Carmen Oñoro López, el 22 de diciembre de 1963, con quien tuvo tres hijos: Raúl, Raquel y Elsa y ya, dos nietas. Vive en Salamanca desde 1979.

Julio Bernardo Fuentes Bobo nació en Zamora el 2 de julio de 1930, --hace 81 años-- hijo de Bernardo Fuentes e Isabel Bobo, siendo el mayor de tres hermanos. Llegó a nuestra Ciudad destinado al Instituto Laboral --hoy de Santo Domingo-- en el Curso 1960-61, donde impartiría clases de inglés y donde, dos años mas tarde se casaría con Carmen Oñoro López, el 22 de diciembre de 1963, con quien tuvo tres hijos: Raúl, Raquel y Elsa y ya, dos nietas. Vive en Salamanca desde 1979.

‘LA DEL MANOJO DE ROSAS’.

‘LA DEL MANOJO DE ROSAS’.

ESCRITOR Y TRADUCTOR.

ESCRITOR Y TRADUCTOR. Traducciones:

Traducciones:

Cristóbal Mosquera de Figueroa nació en Sevilla en el año 1547. De condición hidalga, estudió en Salamanca y en Osuna y fue discípulo de Juan de Mal Lara. Fue Corregidor y Capitán General en El Puerto de Santa María y Auditor de cuatro Galeras. Antes fue Corregidor de Utrera y posteriormetne de Écija, para luego pasar a ser Alcalde Mayor de Adelantamiento de Burgos, y trasladándose luego a Valladolid. /En la imagen, retrato de Cristobal Mosquera, en un grabado propiedad de la Biblioteca Nacional de España.

Cristóbal Mosquera de Figueroa nació en Sevilla en el año 1547. De condición hidalga, estudió en Salamanca y en Osuna y fue discípulo de Juan de Mal Lara. Fue Corregidor y Capitán General en El Puerto de Santa María y Auditor de cuatro Galeras. Antes fue Corregidor de Utrera y posteriormetne de Écija, para luego pasar a ser Alcalde Mayor de Adelantamiento de Burgos, y trasladándose luego a Valladolid. /En la imagen, retrato de Cristobal Mosquera, en un grabado propiedad de la Biblioteca Nacional de España. Cristóbal Mosquera perteneció al grupo poético sevillano de la mitad del siglo XVI. Tuvo algunos amigos muy conocidos, como el poeta Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, a quien le proporcionó trabajo como recaudador de la Armada Invencible, y de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que le protegió. Como poeta fue recreador s de la poesía del momento, le gustaban las construcciones trimembres, tomando como modelo a poetas como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. También de Fernando Herrera de quien era amigo personal y publicó en sus “Anotaciones” algunas traducciones suyas. Se retiró a Écija, donde pasó los últimos años de su vida. «cansado, pues, ya de tantas ocupaciones y trabajos, i desengañado de las cosas del mundo, se retiró a Écija, donde avía sido corregidor, i allí enfermó de la orina i de otras reumas o corrimientos a los ojos que le turbaron i oscurecieron la vista. Finalmente, vencida la naturaleza de los achaques i dolores, trocó esta vida por la eterna, año de 1610». (Francisco Pacheco). /En la imagen, portada del 'Comentario en breve compendio de disciplina militar...', propiedad de la Biblioteca Nacional de Portugal. Año 1596.

Cristóbal Mosquera perteneció al grupo poético sevillano de la mitad del siglo XVI. Tuvo algunos amigos muy conocidos, como el poeta Alonso de Ercilla, Miguel de Cervantes, a quien le proporcionó trabajo como recaudador de la Armada Invencible, y de don Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, que le protegió. Como poeta fue recreador s de la poesía del momento, le gustaban las construcciones trimembres, tomando como modelo a poetas como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León. También de Fernando Herrera de quien era amigo personal y publicó en sus “Anotaciones” algunas traducciones suyas. Se retiró a Écija, donde pasó los últimos años de su vida. «cansado, pues, ya de tantas ocupaciones y trabajos, i desengañado de las cosas del mundo, se retiró a Écija, donde avía sido corregidor, i allí enfermó de la orina i de otras reumas o corrimientos a los ojos que le turbaron i oscurecieron la vista. Finalmente, vencida la naturaleza de los achaques i dolores, trocó esta vida por la eterna, año de 1610». (Francisco Pacheco). /En la imagen, portada del 'Comentario en breve compendio de disciplina militar...', propiedad de la Biblioteca Nacional de Portugal. Año 1596. A fines de noviembre se presentó el juez poeta en el Puerto de Santa María, y el último día del año ya actuaba en el desempeño de su cargo. Con todo celo desempeñó su oficio de Corregidor, que ejerció hasta 1582, siendo una de las cosas más notables que hizo la reforma de las Casas del Cabildo, en las que edificó varias piezas. /En la imagen, vista parcial de la vista de El Puerto dibujada por Anton van Wyngaerde en 1567 por encargo de Felipe II.

A fines de noviembre se presentó el juez poeta en el Puerto de Santa María, y el último día del año ya actuaba en el desempeño de su cargo. Con todo celo desempeñó su oficio de Corregidor, que ejerció hasta 1582, siendo una de las cosas más notables que hizo la reforma de las Casas del Cabildo, en las que edificó varias piezas. /En la imagen, vista parcial de la vista de El Puerto dibujada por Anton van Wyngaerde en 1567 por encargo de Felipe II. El Cabildo portuense acordó que ‘convenía mucho que no fuese Vicario e que todos sus excesos fuesen castigados’. De esto se encargó con diligencia y pericia el Corregidor Mosquera y sin perder tiempo se trasladó a Sevilla, llevando para el provisor una carta del Cabildo, en la que se pidió la remoción del Vicario. La gestión de Mosquera dio el resultado apetecido. El provisor contestó al Cabildo del Puerto ofreciendo hacer justicia, y Mosquera consiguió que el Vicario fuese removido. Al poco tiempo, el poeta dejaba el corregimiento del Puerto para desempeñar otros oficios que Felipe II le encomendara, entre ellos ‘ciertas cosas del servicio a Dios y de Su Majestad’, en la ciudad de Livona, por lo que pidió al Cabildo del Puerto le hiciera merced de darle noventa días de ausencia para dichos asuntos. Acordó el Cabildo como lo pedía el Corregidor, ‘conforme a la ley del Reino y más allende, con que cumplido el dicho término, asista a dar residencia’. /En la imagen, el rey Felipe II.

El Cabildo portuense acordó que ‘convenía mucho que no fuese Vicario e que todos sus excesos fuesen castigados’. De esto se encargó con diligencia y pericia el Corregidor Mosquera y sin perder tiempo se trasladó a Sevilla, llevando para el provisor una carta del Cabildo, en la que se pidió la remoción del Vicario. La gestión de Mosquera dio el resultado apetecido. El provisor contestó al Cabildo del Puerto ofreciendo hacer justicia, y Mosquera consiguió que el Vicario fuese removido. Al poco tiempo, el poeta dejaba el corregimiento del Puerto para desempeñar otros oficios que Felipe II le encomendara, entre ellos ‘ciertas cosas del servicio a Dios y de Su Majestad’, en la ciudad de Livona, por lo que pidió al Cabildo del Puerto le hiciera merced de darle noventa días de ausencia para dichos asuntos. Acordó el Cabildo como lo pedía el Corregidor, ‘conforme a la ley del Reino y más allende, con que cumplido el dicho término, asista a dar residencia’. /En la imagen, el rey Felipe II. Tengo para mí que Mosquera ya no volvió más al Puerto de Santa María, y que el juicio de residencia le fue en un todo favorable, siendo el licenciado Pedro de Alarcón el juez encargado de las actuaciones. Que la prudencia y los dotes de gobierno de que Mosquera estaba poseído se acreditaron mientras fue Corregidor, lo demeuestra que algún tiempo después desempeñó importantes oficios en Utrera y el puesto de Corregidor en Écija, donde pudo prestar a su amigo Miguel de Cervantes señalados favores». (Texto: Santiago Montoto). /En la imagen, Miguel de Cervantes, quien fuera proveedor de las Galeras Reales.

Tengo para mí que Mosquera ya no volvió más al Puerto de Santa María, y que el juicio de residencia le fue en un todo favorable, siendo el licenciado Pedro de Alarcón el juez encargado de las actuaciones. Que la prudencia y los dotes de gobierno de que Mosquera estaba poseído se acreditaron mientras fue Corregidor, lo demeuestra que algún tiempo después desempeñó importantes oficios en Utrera y el puesto de Corregidor en Écija, donde pudo prestar a su amigo Miguel de Cervantes señalados favores». (Texto: Santiago Montoto). /En la imagen, Miguel de Cervantes, quien fuera proveedor de las Galeras Reales. Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

ESTUDIOS EN VALENCIA

ESTUDIOS EN VALENCIA

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna.

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna. PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

PERIPLOS.

PERIPLOS.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad. De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962.

De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962. En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

1947.

1947. El Vapor Adriano desplazó a los muelles gaditanos un contingente de soldados zapadores. Instalaciones militares hoy en desuso, cuevas en la Sierra de San Cristóbal, fue el lugar escogido con posterioridad para albergar el resto de material bélico que no había estallado.

El Vapor Adriano desplazó a los muelles gaditanos un contingente de soldados zapadores. Instalaciones militares hoy en desuso, cuevas en la Sierra de San Cristóbal, fue el lugar escogido con posterioridad para albergar el resto de material bélico que no había estallado.

EL INÉDITO MUNDO DEL TORO.

EL INÉDITO MUNDO DEL TORO.

TOROS EN CÁDIZ (1929-1967).

TOROS EN CÁDIZ (1929-1967).

Pehr Löfling o Pedro Loefling, nació en 31 de enero de 1729 en Valbo Gastrikeland (Suecia), hijo de Erik Löfling y Bárbara Standman. Estudia con un profesor privado hasta que, con 16 años se matricula en la Universidad de Upsala, en un principio para estudiar Teología empero, influido por el profesor Carlos Linneo se apasiona por la Botánica y acaba cursando estudios de Medicina. Tutor del hijo de Linneo y ayudante de sus profesor, presenta tu tesis escrita sobre ‘Yemas y Retoños de los Árboles’ e ingrea en la Real Academia de Ciencias Sueca. /A la izquierda, silueta del científico.

Pehr Löfling o Pedro Loefling, nació en 31 de enero de 1729 en Valbo Gastrikeland (Suecia), hijo de Erik Löfling y Bárbara Standman. Estudia con un profesor privado hasta que, con 16 años se matricula en la Universidad de Upsala, en un principio para estudiar Teología empero, influido por el profesor Carlos Linneo se apasiona por la Botánica y acaba cursando estudios de Medicina. Tutor del hijo de Linneo y ayudante de sus profesor, presenta tu tesis escrita sobre ‘Yemas y Retoños de los Árboles’ e ingrea en la Real Academia de Ciencias Sueca. /A la izquierda, silueta del científico.

Traducción libre del texto, escrito por Loefling el 18 de diciembre de 1753, del Iter Hispanicum. «El 20 de Octubre, la misma fecha de llegar a Madrid hace 2 años, resultó ser mi primer día de viaje en mi Viaje Americana, y el 2 de noviembre llegué aquí al Puerto de Santa María y el 5 de noviembre a Cádiz, donde me quedé un poco mas de 2 semanas antes de regresar de nuevo junto con mi compañía al Puerto de Santa María, como aquí se presentan más posibilidades de realizar estudios de la Naturaleza, mejor que en Cádiz que está cerrada. Por fin me he dedicado a los peces, y me he entrenado en la Ictiología, además de haber preparado entre 50 y 60 Especies de Peces en “Spiritu Vino” para Su Real Majestad La Reina, los cuales serán mandados con el primer barco a Suecia por el Sr. Cónsul BELLMAN (en Cádiz).» /Portada de Iter Hispanicum, eller resa til Spanska Länderna uti Europa och America 1751 til 1756 (1758)

Traducción libre del texto, escrito por Loefling el 18 de diciembre de 1753, del Iter Hispanicum. «El 20 de Octubre, la misma fecha de llegar a Madrid hace 2 años, resultó ser mi primer día de viaje en mi Viaje Americana, y el 2 de noviembre llegué aquí al Puerto de Santa María y el 5 de noviembre a Cádiz, donde me quedé un poco mas de 2 semanas antes de regresar de nuevo junto con mi compañía al Puerto de Santa María, como aquí se presentan más posibilidades de realizar estudios de la Naturaleza, mejor que en Cádiz que está cerrada. Por fin me he dedicado a los peces, y me he entrenado en la Ictiología, además de haber preparado entre 50 y 60 Especies de Peces en “Spiritu Vino” para Su Real Majestad La Reina, los cuales serán mandados con el primer barco a Suecia por el Sr. Cónsul BELLMAN (en Cádiz).» /Portada de Iter Hispanicum, eller resa til Spanska Länderna uti Europa och America 1751 til 1756 (1758) PISCES GADITANA. OBSERVATA GADIBUS ET AD PORTUS Sª MARÍA. 1753. Mens. Nov. et Decemb.

PISCES GADITANA. OBSERVATA GADIBUS ET AD PORTUS Sª MARÍA. 1753. Mens. Nov. et Decemb.

SOLVEIG NORDIN.

SOLVEIG NORDIN.

A medida que se va avanzando a través de las páginas de este libro se puede vislumbrar la enigmática biografía de Elías Ahuja y Andría, “El buen samaritano”, un personaje tan interesante como desconocido, que dedicó su vida a los más necesitados.

A medida que se va avanzando a través de las páginas de este libro se puede vislumbrar la enigmática biografía de Elías Ahuja y Andría, “El buen samaritano”, un personaje tan interesante como desconocido, que dedicó su vida a los más necesitados. Manuel Ruiz-Cetrino Pérez de la Campa es un matemático y maestro que, aunque nacido en Córdoba en el año 1935, estuvo relacionado con nuestra Ciudad donde impartió clases entre 1955 y 1960, apenas con 20 años hasta los 25. Sus padres, Emiliano y Josefina, solo tuvieron ese hijo, al principio de la Guerra Civil, cuyo matrimonio se vio truncado por la contienda, lo que daría como consecuencia una infancia dura. Su inclinación por las matemáticas se manifestó a los 7 años de edad, ocupando en la escuela siempre el primer puesto en dicha materia, derivando su vocación por la enseñanza, en la cordobesa Escuela Normal de Magisterio, al no poder continuar estudios de licenciatura, aunque las matemáticas serían siempre su devoción.

Manuel Ruiz-Cetrino Pérez de la Campa es un matemático y maestro que, aunque nacido en Córdoba en el año 1935, estuvo relacionado con nuestra Ciudad donde impartió clases entre 1955 y 1960, apenas con 20 años hasta los 25. Sus padres, Emiliano y Josefina, solo tuvieron ese hijo, al principio de la Guerra Civil, cuyo matrimonio se vio truncado por la contienda, lo que daría como consecuencia una infancia dura. Su inclinación por las matemáticas se manifestó a los 7 años de edad, ocupando en la escuela siempre el primer puesto en dicha materia, derivando su vocación por la enseñanza, en la cordobesa Escuela Normal de Magisterio, al no poder continuar estudios de licenciatura, aunque las matemáticas serían siempre su devoción.

LA VENDIMIA DE LA NAVAJA.

LA VENDIMIA DE LA NAVAJA. AMIGO DE MIGUEL DELIBES.

AMIGO DE MIGUEL DELIBES.

--Ahora mismo se me hace tarde-, se disculpaba Tomás.

--Ahora mismo se me hace tarde-, se disculpaba Tomás.

La obertura debía estar presidida por la explosión de júbilo de la alboreá, en una boda cuyos contrayentes, ajenos a la prisión de todos los gitanos, se habían retirado a un sobrado, donde tenían instalado su tálamo. Al despertarse, nadie les llevó la taza de caldo, ni la ‘mañana de aguardiente’. Todos habían sido apresados, menos ellos. Libres, engendraron a un gitano albino --única exigencia de José María--, hijo de la luna, con toda la simbología que la luna tiene para los esa raza. La liberación de todos los gitanos de sus prisiones en cárceles, arsenales y minas y el nacimiento de una nueva era, con el hijo de la luna, marcaban un final apoteósico. En medio, había una hermosa historia de amor.

La obertura debía estar presidida por la explosión de júbilo de la alboreá, en una boda cuyos contrayentes, ajenos a la prisión de todos los gitanos, se habían retirado a un sobrado, donde tenían instalado su tálamo. Al despertarse, nadie les llevó la taza de caldo, ni la ‘mañana de aguardiente’. Todos habían sido apresados, menos ellos. Libres, engendraron a un gitano albino --única exigencia de José María--, hijo de la luna, con toda la simbología que la luna tiene para los esa raza. La liberación de todos los gitanos de sus prisiones en cárceles, arsenales y minas y el nacimiento de una nueva era, con el hijo de la luna, marcaban un final apoteósico. En medio, había una hermosa historia de amor. Durante casi un año --sabático para José María--, a las once de la noche, todos los días, me llamaba, desde Londres donde se había recluido, para contarme cómo iba la cosa. Tuve que írsela descargando de tópicos típicos. Le mandé textos y documentos y resultó un gran retablo mítico-racial. Hasta que, de pronto, supe que lo tenía terminado.

Durante casi un año --sabático para José María--, a las once de la noche, todos los días, me llamaba, desde Londres donde se había recluido, para contarme cómo iba la cosa. Tuve que írsela descargando de tópicos típicos. Le mandé textos y documentos y resultó un gran retablo mítico-racial. Hasta que, de pronto, supe que lo tenía terminado. La ópera 'Luna fue tan sólo representada una vez, en versión concierto, en 1997 en el Palau de la Música de Valencia. Esta es la lista de canciones del disco compacto:

La ópera 'Luna fue tan sólo representada una vez, en versión concierto, en 1997 en el Palau de la Música de Valencia. Esta es la lista de canciones del disco compacto: