La Sierra de San Cristóbal o del Acebuche desde las marismas del Guadalete. /Foto, Juan José López Amador, 2014.

Escribimos en la anterior entrega (ver nótula 2.416) acerca del carácter sacro de la Sierra de San Cristóbal desde su más antigua ocupación –datada, por radiocarbono, en el 3.300 antes de nuestra era en Las Beatillas- hasta la fundación fenicia de la ciudad y necrópolis del Castillo de Doña Blanca en los siglos IX-VIII a.C. Continuamos ahora apuntando esa naturaleza sagrada inherente a la Sierra en el transcurso de la Historia a partir de los tiempos romanos.

EL BOSQUE SAGRADO DEL ACEBUCHE

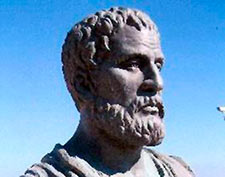

Busto en bronce de Pomponio Mela en Ceuta, obra de Ginés Serrán. /Foto, web diariosur.es.

Busto en bronce de Pomponio Mela en Ceuta, obra de Ginés Serrán. /Foto, web diariosur.es.

Hacia el año 43 después de Cristo, el geógrafo gaditano Pomponio Mela (natural de la costera Tingentera, cerca de Algeciras), situando en el marco de la bahía de Gades al Puerto Gaditano que medio siglo antes fundó Balbo el Menor (en el espacio que ocupa la ciudad de El Puerto, (ver nótula 2.000 en GdP), decía: ‘En el primero de los golfos hay un puerto, llamado Gaditano, y el bosque sagrado, que llaman del Acebuche’; ‘in proximo sinu Portus est, quem Gaditanum, et lucus, quem Oleastrum adpellant’. (Chorographia: III, 4)

A nuestro juicio, en la topografía de la zona ese bosque sagrado del Acebuche inmediato al Portus no puede ser sino la Sierra de San Cristóbal en su primer nombre conocido. Arqueológicamente está plenamente atestiguada en las excavaciones de Doña Blanca la existencia en su entorno de abundantes oleastros o acebuches (y también pinos, alcornoques, sauces…).

Tronco de acebuche carbonizado hallado en un alfar de El Palomar. Museo Municipal de El Puerto. /Foto, José I. Delgado Poullet ‘Nani’.

Acebuches que en época romana eran la principal fuente de alimentación de los hornos alfareros que poblaron la bahía gaditana, como se constató, en El Puerto, durante la excavación de un horno (siglo I d.C., contemporáneo a Mela) que en 1994 dirigió Esperanza Mata en El Palomar, próximo a la Sierra y lindero al Camino de los Romanos, hallándose en el interior del corredor de alimentación del horno un tronco de acebuche de 60 cm de largo (que este mes es la Pieza del Mes del Museo Municipal) y huesos de aceitunas o acebuchinas.

Anillo-sello de plata con la figura de Hércules (y su maza), hallado en el río Guadalete a su paso por El Puerto. Museo Municipal. / Foto, J.J.L.A.

Anillo-sello de plata con la figura de Hércules (y su maza), hallado en el río Guadalete a su paso por El Puerto. Museo Municipal. / Foto, J.J.L.A.

Probablemente ese bosque sagrado poblado de olivos silvestres ya lo era en tiempos fenicios y púnicos. No hay que olvidar que la isla mayor del archipiélago gaditano, la que los griegos llamaron Kotinoussa, significa ‘isla de los Acebuches’; que el acebuche era el árbol sagrado del templo de Melkart-Heracles que se levantaba en su extremo oriental, en el actual islote de Sancti-Petri, y que la mítica maza de Heracles-Hércules era de acebuche.

Se conoce que la falda de la Sierra que cae a las marismas, a la derecha e izquierda de la carretera de El Portal, estaba cubierta de olivares, al menos, desde la Edad Media a fines del siglo XIX, siendo los más extensos –del s. XVIII- el ‘olivar de la Compañía’ (de Jesús) en el entorno de El Madrugador y en el Pinar de Coig el propio del cosechero y comerciante a Indias Juan Pedro Coig. Olivos que fueron herederos de los que los fenicios introdujeron en Occidente –también en San Cristóbal-, cuyo carácter sagrado, por sincretismo cultural o religioso, mantuvo, según apuntó Mela, tras la llegada de los romanos a la bahía gaditana.

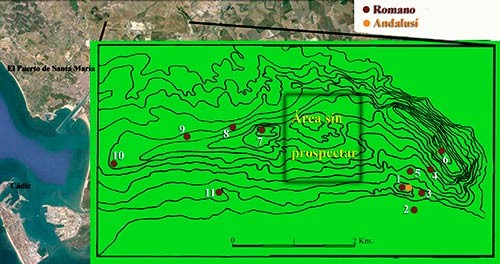

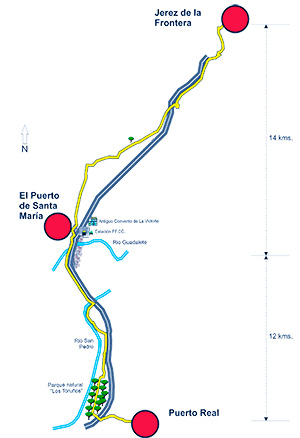

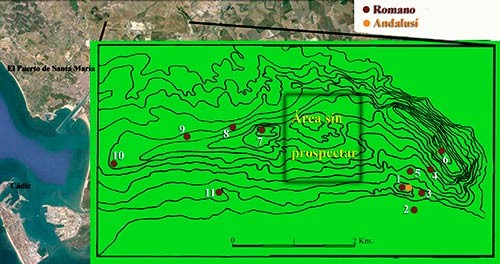

Yacimientos romanos en la Sierra San Cristóbal: 1.- Castillo de Doña Blanca; 2.- Las Leonas; 3.- necrópolis de La Dehesa; 4.- necrópolis de incineración; 5.- cantera; 6.- San Cristóbal (depósito de agua); 7.- Cueva del Civil; 8.- Buenavista; 9.- Las Beatillas; 10.- Cerro Verde; 11.- San Ignacio.

LA SIERRA ROMANA

En lo que hoy conocemos, no fue San Cristóbal un lugar densamente poblado durante la época romana. Existieron, por supuesto, asentamientos rurales e industriales dispersos por su suelo, principalmente entre los siglos II a.C. y II d.C., pero no un núcleo urbano que sucediera a la ciudad fenicia de Doña Blanca, que fue abandonada poco antes del arribo romano a Gadir en 206 a.C.

Los intereses de Roma en la Sierra se encaminaron, fundamentalmente, a la intensiva explotación de dos recursos básicos: la piedra de sus canteras y el agua de sus manantiales. Con la calcarenita de San Cristóbal están construidos, por ejemplo, los recios muros de sillería del Portus Gaditanus que se hallan en el entorno del Castillo de San Marcos, y durante siglos (o milenios) los manantiales de la Sierra suministraron del líquido elemento a El Puerto y a Cádiz hasta tiempos muy recientes, y así debió ser en época romana, principalmente para el abastecimiento de las flotas comerciales fondeadas en el Puerto Gaditano. /En la imagen, depósito de agua romano-republicano en el perfil de la cantera del Cerro de San Cristóbal, en 1984, ya desaparecido. / Foto, J.J.L.A.

Los intereses de Roma en la Sierra se encaminaron, fundamentalmente, a la intensiva explotación de dos recursos básicos: la piedra de sus canteras y el agua de sus manantiales. Con la calcarenita de San Cristóbal están construidos, por ejemplo, los recios muros de sillería del Portus Gaditanus que se hallan en el entorno del Castillo de San Marcos, y durante siglos (o milenios) los manantiales de la Sierra suministraron del líquido elemento a El Puerto y a Cádiz hasta tiempos muy recientes, y así debió ser en época romana, principalmente para el abastecimiento de las flotas comerciales fondeadas en el Puerto Gaditano. /En la imagen, depósito de agua romano-republicano en el perfil de la cantera del Cerro de San Cristóbal, en 1984, ya desaparecido. / Foto, J.J.L.A.

Nada queda hoy a la vista de las infraestructuras que el Estado romano implantaría en la Sierra para la toma del agua. Sí localizamos en los años 80 en el perfil de la cantera del Cerro de San Cristóbal las ruinas –ya desaparecidas- de un depósito de agua (recubierto con cal hidráulica) que se construyó, según las cerámicas embutidas en el mortero, en época republicana (ss. II-I a.C.).

En los perfiles, cantera explotada en época romana en la necrópolis de Las Cumbres. / Foto, J.J.L.A., 1983.

Pero las mayores infraestructuras debieron de situarse junto a Doña Blanca, donde brota el manantial de La Piedad, junto al lugar en que en el siglo XVIII se levantó la ermita de su nombre y por último estuvo la venta Los Álamos y donde acaso existió una oficina estatal para el control del agua. Al respecto, el jesuita y erudito sevillano José del Hierro en 1750 apuntó que “en la Ermita de la Piedad se conservan aún algunas piedras de romanos.” Los embarques se harían en un muelle situado abajo del manantial, donde secularmente atracaron los barcos –hasta fines del siglo XIX- que remontaban la ‘madre vieja’ del Guadalete para cargar las aguadas. Y también las piedras de las canteras, de las que se han detectado –por los materiales cerámicos asociados a ellas- dos de época romana: en el Cerro de Buenavista y frente a Doña Blanca, en la necrópolis de Las Cumbres.

LA NECRÓPOLIS DE LA DEHESA

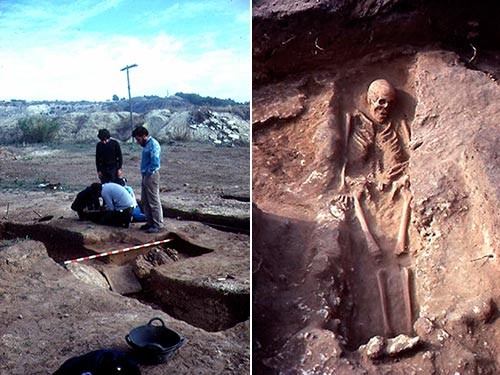

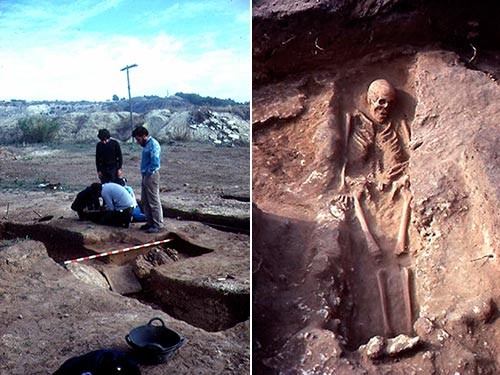

Excavación en la necrópolis de La Dehesa en 1982 con la tumba de incineración tardorromana. / Fotos, J.J.L.A.

Junto a Doña Blanca, en el espacio que ocupó (como referimos en la anterior nótula) el poblado de la Edad del Cobre de La Dehesa, existió una necrópolis de gente que habitó la Sierra del Acebuche en tiempos imperiales (ss. I-II d.C.) y tardorromanos (ss. III-IV). En 1982 el Museo Municipal excavó aquí dos enterramientos tardorromanos: uno, la incineración de un joven depositado en un dolium (tinaja oval) y el otro la inhumación de un adulto cubierto con lajas de piedra, tégulas (tejas planas) e ímbrices (tejas curvas), sin contener ambos ajuares funerarios.

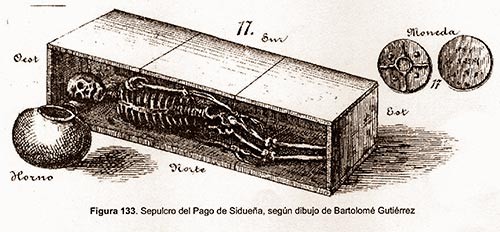

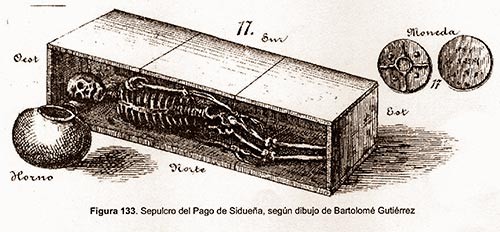

Esta necrópolis era conocida desde el siglo XVIII. Según vio y contó el historiador jerezano Bartolomé Gutiérrez, en 1756, cuando se construía el arrecife entre Jerez y El Puerto –la carretera de El Portal– se descubrieron en el paraje de Las Cruces, a unos 700 m de Doña Blanca, 5 inhumaciones cubiertas con piedras de la Sierra y presentando, a modo de humildes ajuares, algunas vasijas (una de ellas repleta de caracoles) y una moneda.

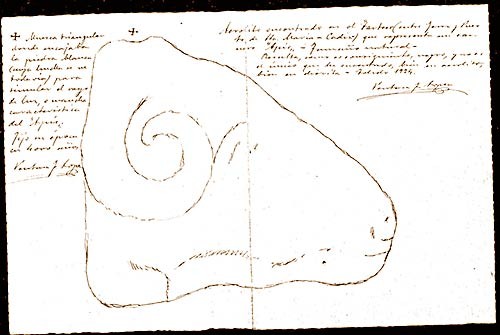

Tumba hallada en el entorno de La Dehesa en 1756, dibujada entonces por Bartolomé Gutiérrez.

Nuevas tumbas tardorromanas volvieron a ver la luz en 1991 con motivo de una obra de canalización realizada en paralelo a la carretera de El Portal, realizándose entonces una excavación de urgencia dirigida y estudiada por Francisco Barrionuevo, Carmen J. Pérez y Carlos Huertas. Se exhumaron 4 tumbas de inhumación (dos cubiertas con ímbrices) que no tenían ajuar. Y con ellas, 7 incineraciones en fosas simples excavadas en la arena rojiza del lugar, fechadas por sus excavadores entre la segunda mitad del s. I d.C. y la primera mitad del II d.C.

La necrópolis podría prolongarse hacia la falda de la Sierra inmediata a la necrópolis de Las Cumbres, junto al camino que sube a la Sierra, donde hace años hallamos huellas de incineraciones romanas. Y acaso en época imperial también se extendía al otro extremo de Doña Blanca, junto al manantial de La Piedad, donde se conoce, según contó en 1764 el historiador portuense Ruiz de Cortázar, que en 1728, cuando comenzó las obras de la conducción de agua a El Puerto, se halló una tumba cubierta de tégulas que como ajuar tenía algunas monedas de plata.

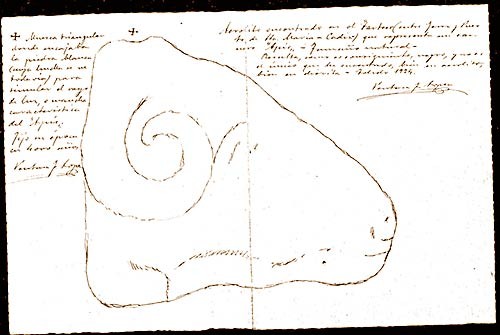

Dibujo y nota manuscrita que en 1924 realizó Ventura Fdez. de la cabeza de carnero hallada en la Sierra. / Real Academia de la Historia (Madrid).

Aunque al día de hoy no existe registro arqueológico de tumbas anteriores a las descubiertas en La Dehesa, es probable que la zona ya acogiese una necrópolis en época republicana (ss. II-I a.C.). En linde a La Dehesa, en terrenos inmediatos a la marisma hay un lugar nombrado de antiguo Las Leonas, que puede aludir –siendo como es la toponimia un buen aliado de la arqueología y la historia- al hallazgo de esculturas de leonas de factura turdetana-romana (ss. III-II a.C.), con un claro simbolismo funerario y apotropaico (protector ante el mal), como el león que se descubrió al otro margen de las marismas del Guadalete, en el cortijo jerezano de Roa la Bota; o el que se halló, en el ámbito de Isla Cartare, en la romana Hasta Regia.

Vinculado a esas “leonas” en su función mortuoria y mágica, aunque no en su cronología, es el prótomo (busto) de un carnero tallado, al parecer, en diorita –de unos 25 cm de longitud por 20 cm de altura, cuyo paradero se desconoce- que dio a conocer en 1924 Ventura Fdez. López –un presbítero residente en Jerez aficionado a la arqueología- como procedente del entorno de Doña Blanca. Seguramente, añadimos nosotros, de la necrópolis de Las Cumbres, donde debió formar parte de una tumba o un monumento funerario de los primeros fenicios asentados y muertos en Doña Blanca. La pequeña escultura, no obstante, por su factura en diorita (negra) y su figuración, sería importada por comerciantes fenicios desde Egipto y representaba al dios tebano Khnum, creador de la vida y protector de las crecidas del Nilo. De lugar inmediato a Roa la Bota, de la finca Las Quinientas, procede otro prótomo de carnero, facturado en caliza y de época turdetana-romana (que se conserva, como el león de Hasta, en el Museo Arqueológico de Jerez).

VILLAS Y ALFARES

En la imagen, moneda de bronce de Filipo I (244–249 d.C.) procedente del yacimiento de Cerro Verde. Museo Municipal.

Y junto a la cultura de la muerte, la de los vivos. En la década de los 80, cuando en nombre del Museo Municipal prospectamos el término municipal junto a José Ignacio Delgado y José Antonio Ruiz, localizamos ocho asentamientos romanos rurales –villas y alfares- diseminados por la Sierra, mayoritariamente de época imperial (que situamos en el plano general que acompaña a esta nótula): De este a oeste, Cerro de San Cristóbal, Castillo de Doña Blanca, Las Leonas, Buenavista, Cueva del Civil, San Ignacio, Las Beatillas y Cerro Verde; yacimientos de los que destacaremos, por no ser prolijos, tres, pero no sin antes decir que la explotación de las dos grandes canteras a cielo abierto que se abrieron en el siglo XX a cada extremo de la Sierra (en torno a un 20%-25% de su superficie original) conllevó, con toda seguridad, la pérdida de no pocos núcleos habitados, romanos y no romanos.

En la imagen, Oscillum de mármol hallado en Las Leonas, junto al Castillo de Doña Blanca, del siglo I d.C. Museo Municipal.

En la imagen, Oscillum de mármol hallado en Las Leonas, junto al Castillo de Doña Blanca, del siglo I d.C. Museo Municipal.

En Las Leonas existió una villa romana cuyos vestigios (muros y suelos de opus signinum), también desaparecidos, aún eran visibles a comienzos de la última década de los 80. De aquí procede un oscillum fragmentado que se conserva en el Museo Municipal. Es una pieza decorativa facturada en mármol de las que solían colgarse, como ofrendas a las divinidades, en los intercolumnios o suspendidos en los peristilos y jardines de villas lujosas o en edificios públicos: en una de las caras se aprecia el rostro de un sátiro con máscara teatral y en la otra un conejo corriendo. Puede datarse a fines del siglo I d.C.

En el yacimiento de San Ignacio, en la falda que cae a las marismas y en linde a la cañada del Verdugo, se localizaron 7 tambores de columnas en piedra ostionera de los que habitualmente se disponían en las cámaras de cocción de los hornos alfareros, así como restos de muros y pavimentos de opus. El material cerámico prospectado, clasificado por Lázaro Lagóstena, datan el alfar entre los siglos I y II d.C. En la imagen de la izquierda, plano de la excavación del yacimiento de Buenavista. / Esperanza Mata y Lázaro Lagóstena, 1997.

En el yacimiento de San Ignacio, en la falda que cae a las marismas y en linde a la cañada del Verdugo, se localizaron 7 tambores de columnas en piedra ostionera de los que habitualmente se disponían en las cámaras de cocción de los hornos alfareros, así como restos de muros y pavimentos de opus. El material cerámico prospectado, clasificado por Lázaro Lagóstena, datan el alfar entre los siglos I y II d.C. En la imagen de la izquierda, plano de la excavación del yacimiento de Buenavista. / Esperanza Mata y Lázaro Lagóstena, 1997.

El único asentamiento que ha sido excavado –por vía de urgencia con motivo de la construcción de la carretera Jerez-Puerto Real- fue el nombrado Buenavista, en el cerro de su nombre, bajo la dirección de Esperanza Mata y estudiado y publicado en coautoría con Lázaro Lagóstena.

Muros del asentamiento romano de Buenavista. / Foto, J.J.L.A.

Resultó ser un asentamiento rural que fue habitado entre el siglo II a.C. y fines del I d.C., cuando se abandonó. Contaba con un alfar dedicado a la fabricación de ánforas para el envasado de vino y salazón de pescado y sus derivados. En el yacimiento, que parcialmente había sido destruido por antiguas canteras, se exhumaron muros a ras del suelo natural –habitacionales o industriales- y asociado a ellos un sistema de canalización –en parte conservando una tubería de cerámica- que convergía y vertía el agua a tres pozos o aljibes.

LA PILASTRA VISIGODA

Pilastra visigoda (1’18 m de altura x 23 cm de ancho) del Castillo de Dª Blanca (Museo Arqueológico de Jerez). / Foto, M. Esteve Guerrero, 1963.

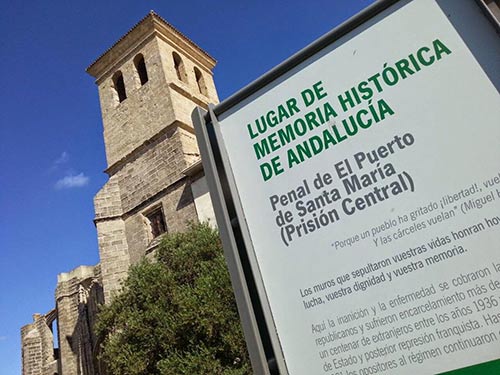

En los tiempos del reino visigodo (624-711 d.C.) la Sierra y El Puerto –el Portum que entonces llamaban- apenas estuvieron poblados. Sólo se tiene constancia de la presencia en la zona de contingentes militares por el hallazgo de armas (dagas, punta de lanza y podones) en tumbas aparecidas bajo la ermita de Santa Clara y en la finca El Barranco, junto al Camino de los Romanos. Y también la presencia de la todopoderosa iglesia hispano-visigoda se puede vislumbrar por el hallazgo en el Castillo de San Marcos de un bajorrelieve que formaría parte del cancel de un recinto religioso, y en el entorno del Castillo de Doña Blanca de una pilastra visigoda.

Esta pieza la dio a conocer en los años 60 Manuel Esteve, entonces director de la Colección Arqueológica Municipal de Jerez. De su procedencia dijo que se halló en 1936 reutilizada como escalón en una casa en ruinas, “en las proximidades del Castillo de Doña Blanca, pero en tierras del término de Jerez”. Que no era verdad, porque Esteve ‘barrió para casa’ para que la pilastra no pasara al Museo Provincial de Cádiz (el mismo caso, por cierto, que el casco griego del Museo de Jerez).

Las características y decoración de la pilastra son propias de las edificaciones religiosas visigodas. Al pie de una de las caras presenta dos rebajes circulares, seguramente para el encaje de una puerta. La decoración es típicamente visigoda y heredera del mundo paleocristiano: estrías verticales que dividen el fuste en dos mitades y separadas con motivos acordonados, rematando la pieza un ornamento –mal conservado– a modo de capitel.

La pilastra indicaría la presencia al pie de la Sierra de San Cristóbal de una ermita del siglo VII que sería abandonada o destruida tras la llegada de los musulmanes a comienzos del VIII. Probablemente se situaría en el lugar que está la torre de Doña Blanca, donde al paso de los siglos, mediado el XIII, se levantaría la ermita de Nuestra Señora de Sidueña.

En la siguiente entrega escribiremos de la época –cinco siglos y medio- en que la Sierra permaneció bajo el poder del Islam: el tiempo de Siduna, la ciudad que entre mediados de los siglos VIII y IX fue la capital administrativa y espiritual de un extenso territorio. / Texto: Enrique Pérez Fernández y Juan José López Amador.

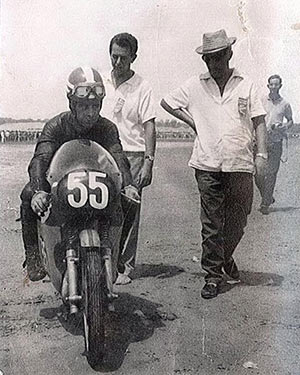

En la imagen de la izquierda, otro de los grandes, el jerezano Antonio Sánchez ‘Peluqui’ (1932-1963), un clásico de las carreras de Valdelagrana.

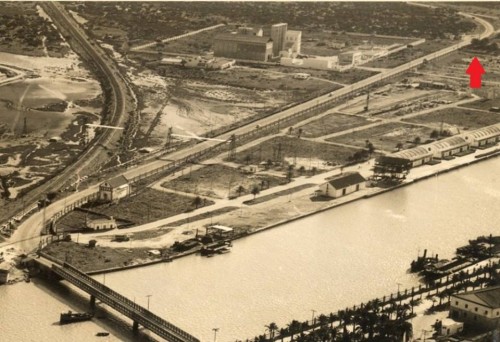

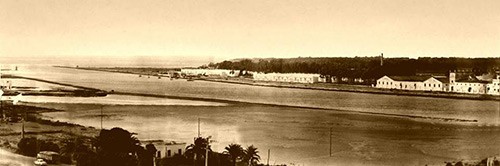

En la imagen de la izquierda, otro de los grandes, el jerezano Antonio Sánchez ‘Peluqui’ (1932-1963), un clásico de las carreras de Valdelagrana. Frente a Bahía Mar, donde está el aparcamiento de un supermercado, en 1891 el Estado expropió a la condesa de Valdelagrana, María del Carmen Fernández de Córdoba, propietaria desde 1886 del Coto de la Isleta y Valdelagrana por herencia de su padre el XV duque de Medinaceli, una parcela donde se encontraba, ya a comienzos de la década de 1870, unas luces de enfilación del Guadalete para la orientación de los barcos que entraban en la ría (entonces aún sin murallas de canalización, que no se construyeron hasta 1951), en una casa inmediata a la carretera nacional. Fueron conocidas como las luces del Guadalete, el faro, casa del faro y casa del farista, cuyas últimas ruinas -antaño tres edificaciones de desigual tamaño- fueron demolidas en 1998. /En la imagen de la izquierda, retrato de la condesa de Valdelagrana y de Gavia, Mª del Carmen Fdez. de Córdoba y Pérez de Barradas (1865-1949).

Frente a Bahía Mar, donde está el aparcamiento de un supermercado, en 1891 el Estado expropió a la condesa de Valdelagrana, María del Carmen Fernández de Córdoba, propietaria desde 1886 del Coto de la Isleta y Valdelagrana por herencia de su padre el XV duque de Medinaceli, una parcela donde se encontraba, ya a comienzos de la década de 1870, unas luces de enfilación del Guadalete para la orientación de los barcos que entraban en la ría (entonces aún sin murallas de canalización, que no se construyeron hasta 1951), en una casa inmediata a la carretera nacional. Fueron conocidas como las luces del Guadalete, el faro, casa del faro y casa del farista, cuyas últimas ruinas -antaño tres edificaciones de desigual tamaño- fueron demolidas en 1998. /En la imagen de la izquierda, retrato de la condesa de Valdelagrana y de Gavia, Mª del Carmen Fdez. de Córdoba y Pérez de Barradas (1865-1949).

Acerca de estos terrenos que ahora han urbanizado parcialmente en ‘la otra banda’, Mariano López Muñoz escribió en 1926 este espléndido –y aún actual- testimonio: “

Acerca de estos terrenos que ahora han urbanizado parcialmente en ‘la otra banda’, Mariano López Muñoz escribió en 1926 este espléndido –y aún actual- testimonio: “ En la imagen de la izquierda, el niño Rafael Alberti Merello.

En la imagen de la izquierda, el niño Rafael Alberti Merello.

TRAMO IV.

TRAMO IV.

Busto en bronce de Pomponio Mela en Ceuta, obra de Ginés Serrán. /Foto, web diariosur.es.

Busto en bronce de Pomponio Mela en Ceuta, obra de Ginés Serrán. /Foto, web diariosur.es.

Anillo-sello de plata con la figura de Hércules (y su maza), hallado en el río Guadalete a su paso por El Puerto. Museo Municipal. / Foto, J.J.L.A.

Anillo-sello de plata con la figura de Hércules (y su maza), hallado en el río Guadalete a su paso por El Puerto. Museo Municipal. / Foto, J.J.L.A.

Los intereses de Roma en la Sierra se encaminaron, fundamentalmente, a la intensiva explotación de dos recursos básicos: la piedra de sus canteras y el agua de sus manantiales. Con la calcarenita de San Cristóbal están construidos, por ejemplo, los recios muros de sillería del Portus Gaditanus que se hallan en el entorno del Castillo de San Marcos, y durante siglos (o milenios) los manantiales de la Sierra suministraron del líquido elemento a El Puerto y a Cádiz hasta tiempos muy recientes, y así debió ser en época romana, principalmente para el abastecimiento de las flotas comerciales fondeadas en el Puerto Gaditano. /En la imagen, depósito de agua romano-republicano en el perfil de la cantera del Cerro de San Cristóbal, en 1984, ya desaparecido. / Foto, J.J.L.A.

Los intereses de Roma en la Sierra se encaminaron, fundamentalmente, a la intensiva explotación de dos recursos básicos: la piedra de sus canteras y el agua de sus manantiales. Con la calcarenita de San Cristóbal están construidos, por ejemplo, los recios muros de sillería del Portus Gaditanus que se hallan en el entorno del Castillo de San Marcos, y durante siglos (o milenios) los manantiales de la Sierra suministraron del líquido elemento a El Puerto y a Cádiz hasta tiempos muy recientes, y así debió ser en época romana, principalmente para el abastecimiento de las flotas comerciales fondeadas en el Puerto Gaditano. /En la imagen, depósito de agua romano-republicano en el perfil de la cantera del Cerro de San Cristóbal, en 1984, ya desaparecido. / Foto, J.J.L.A.

En la imagen, Oscillum de mármol hallado en Las Leonas, junto al Castillo de Doña Blanca, del siglo I d.C. Museo Municipal.

En la imagen, Oscillum de mármol hallado en Las Leonas, junto al Castillo de Doña Blanca, del siglo I d.C. Museo Municipal. En el yacimiento de San Ignacio, en la falda que cae a las marismas y en linde a la cañada del Verdugo, se localizaron 7 tambores de columnas en piedra ostionera de los que habitualmente se disponían en las cámaras de cocción de los hornos alfareros, así como restos de muros y pavimentos de opus. El material cerámico prospectado, clasificado por Lázaro Lagóstena, datan el alfar entre los siglos I y II d.C. En la imagen de la izquierda, plano de la excavación del yacimiento de Buenavista. / Esperanza Mata y Lázaro Lagóstena, 1997.

En el yacimiento de San Ignacio, en la falda que cae a las marismas y en linde a la cañada del Verdugo, se localizaron 7 tambores de columnas en piedra ostionera de los que habitualmente se disponían en las cámaras de cocción de los hornos alfareros, así como restos de muros y pavimentos de opus. El material cerámico prospectado, clasificado por Lázaro Lagóstena, datan el alfar entre los siglos I y II d.C. En la imagen de la izquierda, plano de la excavación del yacimiento de Buenavista. / Esperanza Mata y Lázaro Lagóstena, 1997.