Hoy se cumplen 90 años de la entrega por parte de la Ciudad de un estandarte al III Batallón Pesado de Artillería, siendo la madrina SAR la infanta Doña María Luisa de Orleans, a la que acompañaba su esposo Don Carlos de Borbon. Curiosamente aquel 16 de octubre cayó también en domingo.

En la imagen de la izquierda, SS AA en el antiguo Hospital Municipal.

La estación de ferrocarril estaba muy concurrida a la llegada del primer tren procedente de Cádiz en el que, además de un importante contingente de viajeros espectadores espontáneos, conducía a los numerosos invitados de otros municipios al evento, además de las Bandas de los Regimientos de Cádiz núm. 67 e Infantería de Marina, con sus secciones de cornetas y tambores, desfilando hasta el crucero de Larga con Luna, interpretando pasacalles. Muchos jerezanos se acercaron a presenciar el acto en El Puerto.

Llegada de los Infantes al Ayuntamiento en la Plaza de Isaac Peral.

A las 11 de la mañana llegan al Ayuntamiento situado en la Plaza de Isaac Peral SS.AA, rindiéndole honores una batería del III Regimiento de Artillería Pesada, al mando del Capitán Cerón, siendo recibidos por el alcalde, Manuel Ruiz-Calderón y los concejales, José Izaguirre Obeso, Antonio Gutiérrez Gómez, Rufino Bononato, Manuel Maraver, Francisco Gutiérrrez Mercier y y Luis Benítez Gómez. Desde Peral se encaminan al Paseo de la Victoria para asistir al solemne acto interpretando la Banda de Música, dirigida por el maestro Rocafull, la Marcha Real a la entrada y salida de SS AA del Palacio Municipal.

Llegan las unidades militares al Paseo de la Victoria: el batallón de Infantería Base Naval del Ferrol, el de Villaviciosa, el grupo de baterías del XII Ligero y el Regimiento de Artillería Pesada. Eran muchos los invitados, representaciones civiles, militares, políticas, sociales, que estuvieron en el acto y los lugares destacados que ocupaban en el Paseo, dándose el caso de que se instaló una tribuna para que presenciaran la ceremonia los alumnos del colegio de San Luis Gonzaga.

Los infantes llegando al Paseo de la Victoria, con el estandarte portado por el alcalde Ruiz-Calderón.

La llegada de los Infantes produjo nuevamente la expectación del público. El estandarte era portado por el alcalde, Ruiz-Calderón, cuyo acto de entrega se haría con una ceremonia religiosa de por medio, con el Arcipreste Francisco Núñez Galván, entregado por el alcalde a la infanta y es recibido por el coronel jefe del Regimiento que aceptaba la oferta de El Puerto. Tras la ceremonia se celebró un desfile por la calle Larga.

Los infantes, por las calles engalanadas y a coche descubierto, se dirigieron al antiguo Hospital Municipal.

Terminado el desfile la comitiva con SSAA a la cabeza se dirigieron a visitar el Hospital Municipal, donde fueron recibidos por el director facultativo Plácido Navas Villascieras; a continuación visitaran el Hospital de Sangre de la Cruz Roja, donde son recibidos por las Juntas de la Cruz Roja, con la presidenta de Damas, Mercedes Peñasco y la de Caballeros una nutrida representación a cuyo frente se encontraba Manuel Ordóñez Garabito.

Banquete ofrecido en el Ayuntamiento.

A continuación se ofreció un banquete en los salones del Ayuntamiento para sesenta comensales, pasadas las dos de la tarde, amenizado por la Banda Municipal, donde se sirvió consomé de ave, crema perigod parisien, timbal de langostinos, solomillos emperatriz, jamón york a la americana, pavi-pollo rotti, bizcocho helado a la veneciana y postres. Los vinos fueron M. Riscal, Maruja, Jerez Solera 1800, Fino Palma, Champagne, Cognac y Crema de Cacao.

Como se echaba el tiempo encima y no se podía completar el apretado programa de visitas, cancelaron la visita prevista a los alojamientos de las fuerzas armadas, cuyo menú extraordinario fue entremeses, paella de arroz a la valenciana, merluza en salsa, bisteak empanado, Frutas, Vinos, Pasteles, Licores y Cigarros puros.

El acuartelamiento en la Plaza del Polvorista.

Los infantes, después del banquete, se dirigieron a continuación al Colegio San Luis Gonzaga. A las cuatro en punto de la tarde se celebró un festival taurino en la Plaza de Toros a cuyo comienzo no llegaron los infantes hasta bien entrado éste, por lo que se alteró el orden previsto en el mismo, corriéndose en primer lugar los becerros y, ya con los infantes, se celebró un carrusel con jinetes, formaciones, música, … que encandiló a los asistentes. Al finalizar el espectáculo SS.AA fueron despedidos en la puerta de la Plaza a pie del auto que les condujo a Sevilla, por las autoridades civiles y militares que formaron la comitiva, rindiendo honores fuerzas de Artillería.

Y en el recuerdo de esos dos entrañables profesores de muchas generaciones de portuenses, nos anudamos a esa otra frase del poeta latino Marco Valerio Marcial, cuando afirmaba que 'poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces'. (Texto: Enrique Bartolomé , Jr.)

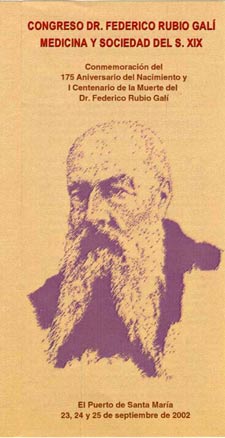

Y en el recuerdo de esos dos entrañables profesores de muchas generaciones de portuenses, nos anudamos a esa otra frase del poeta latino Marco Valerio Marcial, cuando afirmaba que 'poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces'. (Texto: Enrique Bartolomé , Jr.) Federico Rubio y Galy había nacido en El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1827, de familia de escasísimos medios económicos más que nada por el talante liberal inquebrantable que sostuvo su padre, precisamente durante el periodo absolutista. Era hijo de un abogado que había sido compañero de Riego y pinta en sus memorias los años niños de su vida empañados por persecuciones políticas y destierros que sufre su padre por mor de su ideología liberal exaltada.

Federico Rubio y Galy había nacido en El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1827, de familia de escasísimos medios económicos más que nada por el talante liberal inquebrantable que sostuvo su padre, precisamente durante el periodo absolutista. Era hijo de un abogado que había sido compañero de Riego y pinta en sus memorias los años niños de su vida empañados por persecuciones políticas y destierros que sufre su padre por mor de su ideología liberal exaltada. DE LA DISECCIÓN A SU PRIMER LIBRO.

DE LA DISECCIÓN A SU PRIMER LIBRO.

EMBAJADOR EN LONDRES.

EMBAJADOR EN LONDRES. ESCUELA PRÁCTICA DE ENFERMERAS.

ESCUELA PRÁCTICA DE ENFERMERAS.

Como dato curioso en la junta administrativa del Instituto formaban parte un enfermo y una enferma, con voz y voto con que el doctor hacía verdad su idea directriz: ‘Hacer de un hospital una familia de enfermos atendidos y cuidados por una familia de sanos’.

Como dato curioso en la junta administrativa del Instituto formaban parte un enfermo y una enferma, con voz y voto con que el doctor hacía verdad su idea directriz: ‘Hacer de un hospital una familia de enfermos atendidos y cuidados por una familia de sanos’.

A Federico Rubio se le dedicaron calles en El Puerto [la antigua calle Pozuelo y el ambulatorio de la Seguridad Social de la calle Ganado que aparece en la imagen de la izquierda], en Sevilla [donde también tiene un busto sin rotular en el dintel de una puerta en la calle Madre de Dios], en Madrid donde tiene una avenida y plaza [y un colegio público en la zona de Cuatro Caminos] y donde, en el Parque del Oeste, se le erigió un monumento obra de Miguel Blay. [También tiene calle en Torrelavega (Cantbria) y en otros municipios españoles]. (Texto: Luis Suárez Ávila).

A Federico Rubio se le dedicaron calles en El Puerto [la antigua calle Pozuelo y el ambulatorio de la Seguridad Social de la calle Ganado que aparece en la imagen de la izquierda], en Sevilla [donde también tiene un busto sin rotular en el dintel de una puerta en la calle Madre de Dios], en Madrid donde tiene una avenida y plaza [y un colegio público en la zona de Cuatro Caminos] y donde, en el Parque del Oeste, se le erigió un monumento obra de Miguel Blay. [También tiene calle en Torrelavega (Cantbria) y en otros municipios españoles]. (Texto: Luis Suárez Ávila). FRAGMENTO DE SUS MEMORIAS.

FRAGMENTO DE SUS MEMORIAS.

El joven Millán Astray, al que definió Perez Galdós como “hombre simpático e instruido, prestando servicios importantes en la averiguación de diferentes delitos, habiendo demostrado inteligencia y buena voluntad como funcionario” no nos cabe duda recibió este nombramiento más como un castigo que como un premio, después de formar parte como imputado en la trama del escandaloso y popular “Crimen de Fuencarral”. Cuando este suceso tuvo lugar, el asesinato y robo de una rica viuda que vivía en dicha calle, ejercía como director interino de la cárcel Modelo madrileña, “enchufado” al decir de alguna prensa de la época por su amigo y paisano Eugenio Montero Ríos, flamante presidente del Tribunal Supremo (al que el escándalo le costó el puesto) y también por Manuel Alonso Martínez, titular de la cartera de Gracia y Justicia, ministerio en el que Millán Astray había ocupado diversos cargos. .Finalmente fue exonerado, y no prosperaron los cargos de infidelidad en la custodia de presos e inducir falso testimonio . /En la imagen de la izquierda Pérez Galdós.

El joven Millán Astray, al que definió Perez Galdós como “hombre simpático e instruido, prestando servicios importantes en la averiguación de diferentes delitos, habiendo demostrado inteligencia y buena voluntad como funcionario” no nos cabe duda recibió este nombramiento más como un castigo que como un premio, después de formar parte como imputado en la trama del escandaloso y popular “Crimen de Fuencarral”. Cuando este suceso tuvo lugar, el asesinato y robo de una rica viuda que vivía en dicha calle, ejercía como director interino de la cárcel Modelo madrileña, “enchufado” al decir de alguna prensa de la época por su amigo y paisano Eugenio Montero Ríos, flamante presidente del Tribunal Supremo (al que el escándalo le costó el puesto) y también por Manuel Alonso Martínez, titular de la cartera de Gracia y Justicia, ministerio en el que Millán Astray había ocupado diversos cargos. .Finalmente fue exonerado, y no prosperaron los cargos de infidelidad en la custodia de presos e inducir falso testimonio . /En la imagen de la izquierda Pérez Galdós.

Desconozco el tiempo que permaneció como director de la penitenciaria portuense. En 1916 ejercía como director del penal de La Coruña, en un retorno a su tierra natal y continuaba escribiendo, olvidados sus pleitos con la prensa madrileña. El Imparcial, periódico capitalino, publicó en 1918 un fragmento de sus memorias, en las que refiere las numerosas experiencias vividas profesionalmente. La que publica “El Imparcial” se titula “Visión de Sangre” y era su protagonista un sanguinario salteador maño apodado “Cucaracha” que le hizo en una ocasión una depuración con saninjuelas, en la enfermería de un penal, cuyo nombre deja en puntos suspensivos, aunque todo parece indicar que fue en el penal portuense donde ocurrió, contándole el preso sus macabras anécdotas. /El claustro del Penal, ocupado por los internos como taller.

Desconozco el tiempo que permaneció como director de la penitenciaria portuense. En 1916 ejercía como director del penal de La Coruña, en un retorno a su tierra natal y continuaba escribiendo, olvidados sus pleitos con la prensa madrileña. El Imparcial, periódico capitalino, publicó en 1918 un fragmento de sus memorias, en las que refiere las numerosas experiencias vividas profesionalmente. La que publica “El Imparcial” se titula “Visión de Sangre” y era su protagonista un sanguinario salteador maño apodado “Cucaracha” que le hizo en una ocasión una depuración con saninjuelas, en la enfermería de un penal, cuyo nombre deja en puntos suspensivos, aunque todo parece indicar que fue en el penal portuense donde ocurrió, contándole el preso sus macabras anécdotas. /El claustro del Penal, ocupado por los internos como taller. El 3 de octubre se cumplen 149 años de la visita de la reina Isabel II y parte de la familia real a la ciudad en 1862, donde estuvieron en la Iglesia Mayor Prioral y en el Palacio de Purullena, entre otros emplazamientos

El 3 de octubre se cumplen 149 años de la visita de la reina Isabel II y parte de la familia real a la ciudad en 1862, donde estuvieron en la Iglesia Mayor Prioral y en el Palacio de Purullena, entre otros emplazamientos

"Nadie hubiera podido creer que en El Puerto de Santa María se encontrasen reunidas tantas bellezas antiguas dentro de un edificio que por su exterior no aparentaba ciertamente lo que dentro se encierra." (Pongilioni e Hidalgo). /En la imagen, la desaparecida capilla del Palacio de Purullena.

"Nadie hubiera podido creer que en El Puerto de Santa María se encontrasen reunidas tantas bellezas antiguas dentro de un edificio que por su exterior no aparentaba ciertamente lo que dentro se encierra." (Pongilioni e Hidalgo). /En la imagen, la desaparecida capilla del Palacio de Purullena.

Nació Ángel María Dacarrete Hernández, el 14 de noviembre de 1827, en El Puerto de Santa María. Sus padres: José Luis Dacarrete Ramírez, natural de Cádiz, y María Regla Hernández Samaniego, natural de El Puerto. Pocas, por no decir ninguna, son las noticias que tenemos de la estancia de Ángel María en su ciudad natal.

Nació Ángel María Dacarrete Hernández, el 14 de noviembre de 1827, en El Puerto de Santa María. Sus padres: José Luis Dacarrete Ramírez, natural de Cádiz, y María Regla Hernández Samaniego, natural de El Puerto. Pocas, por no decir ninguna, son las noticias que tenemos de la estancia de Ángel María en su ciudad natal. Don Alberto Lista regentó el colegio hasta su marcha a Sevilla en marzo de 1844, sustituyéndolo don Antonio Alcalá Galiano quien solo lo dirigió unos meses, al igual que su sucesor don José Joaquín de Mora. La estancia de don Alberto Lista en el colegio gaditano marcó sin duda una huella indeleble en su vida del poeta portuense quien le llega a dedicar hasta dos poemas al maestro. Uno, fechado el 9 de mayo de 1844, cuando contaba 16 años, que es precisamente el primer poema que conocemos de Dacarrete, y que lo escribió con motivo de la marcha de su maestro a Sevilla. Y otro, después de la muerte de éste, acaecida en 1848, y que se publicó en Sevilla algún tiempo después. Es de suponer, aunque no lo hemos podido comprobar, que sus relaciones con don Alberto Lista continuaron en Sevilla, pues el poeta portuense se traslada a la ciudad hispalense un año después que Lista y ahí permanecerá hasta 1852. /Portada del Colegio San Felipe Neri, en Cádiz.

Don Alberto Lista regentó el colegio hasta su marcha a Sevilla en marzo de 1844, sustituyéndolo don Antonio Alcalá Galiano quien solo lo dirigió unos meses, al igual que su sucesor don José Joaquín de Mora. La estancia de don Alberto Lista en el colegio gaditano marcó sin duda una huella indeleble en su vida del poeta portuense quien le llega a dedicar hasta dos poemas al maestro. Uno, fechado el 9 de mayo de 1844, cuando contaba 16 años, que es precisamente el primer poema que conocemos de Dacarrete, y que lo escribió con motivo de la marcha de su maestro a Sevilla. Y otro, después de la muerte de éste, acaecida en 1848, y que se publicó en Sevilla algún tiempo después. Es de suponer, aunque no lo hemos podido comprobar, que sus relaciones con don Alberto Lista continuaron en Sevilla, pues el poeta portuense se traslada a la ciudad hispalense un año después que Lista y ahí permanecerá hasta 1852. /Portada del Colegio San Felipe Neri, en Cádiz. Aunque no se conocen documentos de la posible relación de Dacarrete con Bécquer, es muy posible que ésta date del periodo sevillano. Téngase en cuenta que ya en la Corona poética a Lista intervienen los dos: Gustavo Adolfo escribió una oda titulada «A la muerte de don Alberto Lista», que curiosamente es la composición más antigua que se conoce del poeta sevillano, y que no se publicó entonces. /En la imagen de la izquierda, Gustavo Adolfo Becquer.

Aunque no se conocen documentos de la posible relación de Dacarrete con Bécquer, es muy posible que ésta date del periodo sevillano. Téngase en cuenta que ya en la Corona poética a Lista intervienen los dos: Gustavo Adolfo escribió una oda titulada «A la muerte de don Alberto Lista», que curiosamente es la composición más antigua que se conoce del poeta sevillano, y que no se publicó entonces. /En la imagen de la izquierda, Gustavo Adolfo Becquer. Dado que al aspecto poético nos referiremos más adelante, bueno será dar un somero repaso a su obra como dramaturgo. En 1855, cuando contaba 27 años, estrena en Madrid su drama en tres actos y en versos «Magdalena». Un año más tarde representa su zarzuela en un acto y en verso «Mentir a tiempo», a la que puso música el maestro Fernández Caballero. En 1857 escribió la comedia en tres actos y en prosa titulada «Poderoso caballero es don dinero». En 1858 escribió otra comedia también en tres actos y en prosa, «La dulzura del poder» así como la pieza «Al cabo de los años mil» y el drama «Una historia del día». /Portada de 'Poderoso Caballero es don Dinero'. Madrid. 1857.,

Dado que al aspecto poético nos referiremos más adelante, bueno será dar un somero repaso a su obra como dramaturgo. En 1855, cuando contaba 27 años, estrena en Madrid su drama en tres actos y en versos «Magdalena». Un año más tarde representa su zarzuela en un acto y en verso «Mentir a tiempo», a la que puso música el maestro Fernández Caballero. En 1857 escribió la comedia en tres actos y en prosa titulada «Poderoso caballero es don dinero». En 1858 escribió otra comedia también en tres actos y en prosa, «La dulzura del poder» así como la pieza «Al cabo de los años mil» y el drama «Una historia del día». /Portada de 'Poderoso Caballero es don Dinero'. Madrid. 1857., Por estas fechas contrajo matrimonio con la vallisoletana doña Valentina Alvarez Unzueta, de cuyo matrimonio tendrían una hija: María, que sería quién años más tarde, y una vez muerto el poeta, donará al Museo de Cádiz el retrato al óleo de su padre, obra de I. Verdejo, que ilustra esta nótula.

Por estas fechas contrajo matrimonio con la vallisoletana doña Valentina Alvarez Unzueta, de cuyo matrimonio tendrían una hija: María, que sería quién años más tarde, y una vez muerto el poeta, donará al Museo de Cádiz el retrato al óleo de su padre, obra de I. Verdejo, que ilustra esta nótula. En noviembre de 1887 es nuevamente destinado a la Sección de lo Contencioso, para, unos meses después, en septiembre de 1888 y por Real Decreto, ser nombrado Ministro de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También por Real Decreto, de 1899, se le nombra Presidente de la Sección de Hacienda y Ultramar. /En la imagen de la izquierda, 'El Libro del Amor. Antología. Angel María Dacarrete', prologado en 1986 por el poeta José Luis Tejada y el crítico de arte, Francisco M. Arniz.

En noviembre de 1887 es nuevamente destinado a la Sección de lo Contencioso, para, unos meses después, en septiembre de 1888 y por Real Decreto, ser nombrado Ministro de Tribunal de lo Contencioso Administrativo. También por Real Decreto, de 1899, se le nombra Presidente de la Sección de Hacienda y Ultramar. /En la imagen de la izquierda, 'El Libro del Amor. Antología. Angel María Dacarrete', prologado en 1986 por el poeta José Luis Tejada y el crítico de arte, Francisco M. Arniz.

LA "SEÑÁ" GABRIELA

LA "SEÑÁ" GABRIELA

Naturalmente, el título de esta nótula remitirá al lector de forma inmediata a la famosa novela de Robert Graves, “Yo, Claudio”, popularizada por una de las mejores series de la historia de la televisión y ello, sin yo pretenderlo, puede llevar a conclusiones erróneas.

Naturalmente, el título de esta nótula remitirá al lector de forma inmediata a la famosa novela de Robert Graves, “Yo, Claudio”, popularizada por una de las mejores series de la historia de la televisión y ello, sin yo pretenderlo, puede llevar a conclusiones erróneas.

Y a mí que me encantan las ucronías (como podrían haber sido las cosas si algunos hechos hubieran tenido un desenlace diferente al que tuvieron) y las historias alternas ó contrafactuales, aunque bien pensado, en este caso, se trataría mas bien de una historia futura (como podrían llegar a ser las cosas si antes tuvieran lugar algunos determinados aconteceres) se me ocurrió pensar lo que hubiera podido suceder en un inmediato futuro a aquel momento (lo cual evidentemente no sucedió), si terminado aquel breve periodo provisional, Fernando Gago hubiera ganado las elecciones a las que se presentó terminado aquel periodo, viendo a este hombre solucionar problemas que durante años habían estado enquistados sin buscarles solución, hablando con representantes de asociaciones de la Ciudad a los que se les había negado el diálogo durante años, abriendo las puertas de su despacho a tantos y tantos como intentaron acceder a la alcaldía sin conseguirlo anteriormente, resolviendo pequeños problemas, paralizados durante años por pura desidia cuando no por mantener de forma inflexible una postura equivocada y pensando además, todo hay que tenerlo en cuenta, en las fotografías de familia que se ha visto obligado a protagonizar como Alcalde provisional inaugurando importantes obras puestas en marcha antes de su acceso a la alcaldía. /Caricatura de Idígoras y Pachi.

Y a mí que me encantan las ucronías (como podrían haber sido las cosas si algunos hechos hubieran tenido un desenlace diferente al que tuvieron) y las historias alternas ó contrafactuales, aunque bien pensado, en este caso, se trataría mas bien de una historia futura (como podrían llegar a ser las cosas si antes tuvieran lugar algunos determinados aconteceres) se me ocurrió pensar lo que hubiera podido suceder en un inmediato futuro a aquel momento (lo cual evidentemente no sucedió), si terminado aquel breve periodo provisional, Fernando Gago hubiera ganado las elecciones a las que se presentó terminado aquel periodo, viendo a este hombre solucionar problemas que durante años habían estado enquistados sin buscarles solución, hablando con representantes de asociaciones de la Ciudad a los que se les había negado el diálogo durante años, abriendo las puertas de su despacho a tantos y tantos como intentaron acceder a la alcaldía sin conseguirlo anteriormente, resolviendo pequeños problemas, paralizados durante años por pura desidia cuando no por mantener de forma inflexible una postura equivocada y pensando además, todo hay que tenerlo en cuenta, en las fotografías de familia que se ha visto obligado a protagonizar como Alcalde provisional inaugurando importantes obras puestas en marcha antes de su acceso a la alcaldía. /Caricatura de Idígoras y Pachi.

Con posterioridad tampoco sintonizó bien con el nuevo equipo de gobierno de la ciudad y en el último mandato, se retiró voluntariamente gobierno de la Ciudad que encabezaba Enrique Moresco y abandonó su cargo y la vida pública. Hubiera sido interesante ver lo que hubiera ocurrido si en aquella ocasión en que tuvo la oportunidad de ser Alcalde, las cosas hubieran ocurrido de otra manera… (Texto: Jesús Almendros Fernández).

Con posterioridad tampoco sintonizó bien con el nuevo equipo de gobierno de la ciudad y en el último mandato, se retiró voluntariamente gobierno de la Ciudad que encabezaba Enrique Moresco y abandonó su cargo y la vida pública. Hubiera sido interesante ver lo que hubiera ocurrido si en aquella ocasión en que tuvo la oportunidad de ser Alcalde, las cosas hubieran ocurrido de otra manera… (Texto: Jesús Almendros Fernández).