Parece que fue ayer cuando se caía una moneda de una peseta, e incluso una perra chica o una gorda y hasta sonaba a dinero. Vd. habrá comprobado de ciencia propia que hoy [el artículo está escrito en la década de los noventa del siglo pasado] se cae al suelo una moneda de quinientas pesetas y no suena a nada. La verdad es que la peseta está depreciada, desprestigiada y vilipendiada. Ya se sabe, según ha dicho Solves, preclaro dirigidor de la economía patria, que la culpa de todo la tiene el P.P. /En la imagen de la izquierda, Antonio Leiva Aguilar 'Severo'.

Parece que fue ayer cuando se caía una moneda de una peseta, e incluso una perra chica o una gorda y hasta sonaba a dinero. Vd. habrá comprobado de ciencia propia que hoy [el artículo está escrito en la década de los noventa del siglo pasado] se cae al suelo una moneda de quinientas pesetas y no suena a nada. La verdad es que la peseta está depreciada, desprestigiada y vilipendiada. Ya se sabe, según ha dicho Solves, preclaro dirigidor de la economía patria, que la culpa de todo la tiene el P.P. /En la imagen de la izquierda, Antonio Leiva Aguilar 'Severo'.

Vd. con una peseta en el bolsillo hace el ridículo. Vamos, el ridículo se hace hasta con dos mil duros en el bolsillo y aun con más. Tiempo hubo en que con una perra chica, convenientemente golpeada sobre el cristal de la vitrina de un carrillo o sobre el mármol del mostrador de un almacén de ultramarinos, se alertaba al dependiente y hasta le producía al dueño ese sonido una especie de orgasmo financiero venial.

Cuando una patulea de niños, cada uno proveído con su perra chica o su perra gorda, se acercaba a un carrillo, lo de cajón era golpear con la perra y añadir gritando:¡Oiga, despacháaa!. Alrededor del Teatro Principal, siempre hubo un especial clientela fija. Alrededor del Teatro, se instalaron los carrillos, primero, el de Severo; luego, durante un tiempo el del "Guardapavos"; y luego el de Carmelita "La Rubia", frente por frente, en la parte más estrecha de "La Placilla" a la entrada de la calle San Bartolomé. /En la imagen de la izquierda, la tercera mujer de Severo, Rafaela Morón Suárez.

Cuando una patulea de niños, cada uno proveído con su perra chica o su perra gorda, se acercaba a un carrillo, lo de cajón era golpear con la perra y añadir gritando:¡Oiga, despacháaa!. Alrededor del Teatro Principal, siempre hubo un especial clientela fija. Alrededor del Teatro, se instalaron los carrillos, primero, el de Severo; luego, durante un tiempo el del "Guardapavos"; y luego el de Carmelita "La Rubia", frente por frente, en la parte más estrecha de "La Placilla" a la entrada de la calle San Bartolomé. /En la imagen de la izquierda, la tercera mujer de Severo, Rafaela Morón Suárez.

DEL CAMPO AL CARRILLO.

A "Severo" lo hizo vendedor de chucherías su médico, don Rafael Rioja. Fue unos años antes de la guerra civil. Pero Severo, no se llamaba Severo; Severo se llamaba Antonio Leiva Aguilar. Lo de Severo le venía de su padre y de su abuelo. Severo era de campo. Tenía una finquita en el Pago de Cantarranas, en las arenas, y otra en un lugar llamado "Los Navazos". La verdad es que don Rafael Rioja le encontró no se sabe qué dolencia y le aconsejó, como primera medida, dejar el campo.

Con las quinientas pesetas que obtuvo con la venta de las fincas, Severo se vino a vivir a la calle del Postigo mandó construir un hermoso carrillo, con ruedas de bicicleta, vitrina, depósito en la parte inferior, cubierto todo con un gran toldo de lona graduable. Con este armatoste, Severo se instaló, primero que nadie, en la boca de la Placilla, sobre el muro del frontero Teatro, justo al lado de la puerta del Bar "La Concha". Allí, Severo se convirtió en el "Rey de las pepitas", porque pepitas se llamaron siempre a lo que hoy son pipas e incluso piponazos.

El Carrillo de Severo, atendido por su mujer, Rafaela.

LAS TRES BODAS DE SEVERO.

Severo, como Fernán Caballero, se casó tres veces. Severo, de sus matrimonios dejó una prole compuesta por Anita, Milagros, María, Juan José y Paco, éste último fallecido. Severo, ceñido por su gran cinturón, con los pantalones caídos, la barriga pronunciada, su sombrero o su boina, se convirtió en el recaudador del "peaje" a la Placilla. Por cierto que Severo ha quedado en dichos populares. Cuando a un niño se le veía con la correa apretadita, por debajo del ombligo, y los pantalones faltos de tiro, se le decía: «--Anda, hijo, que te pareces a Severo, el del carrillo».

Pues bien, aquel lugar donde Severo asentó su negocio, además de ser un incesante "pasito de tórtolas", tenía el aliciente de las sesiones matinales de los domingos en el Teatro, esto es "la infantil", en la que todos nos divertimos viendo "Piter Pan", "La Dama y el Vagabundo", "Blancanieves y los siete enanitos" e incluso lloramos a lágrima tendida con "Marcelino, pan y vino", comiendo pepitas, tostadas y saladas, con ese puntito único que les daba Severo, quien aparece en la imagen de la izquierda.

Pues bien, aquel lugar donde Severo asentó su negocio, además de ser un incesante "pasito de tórtolas", tenía el aliciente de las sesiones matinales de los domingos en el Teatro, esto es "la infantil", en la que todos nos divertimos viendo "Piter Pan", "La Dama y el Vagabundo", "Blancanieves y los siete enanitos" e incluso lloramos a lágrima tendida con "Marcelino, pan y vino", comiendo pepitas, tostadas y saladas, con ese puntito único que les daba Severo, quien aparece en la imagen de la izquierda.

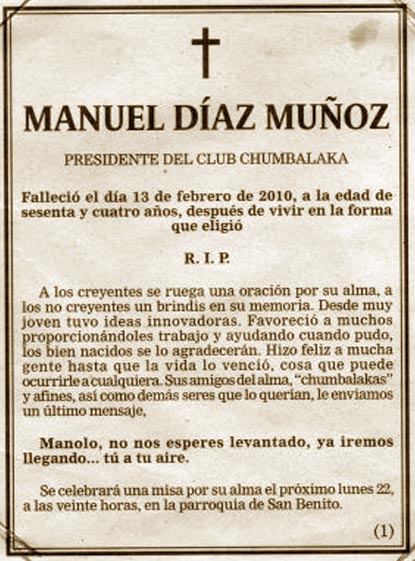

PIPAS TOSTADAS.

Y nada de bolsas de plástico, ni fórmulas cualitativas. En cucuruchos de papel de periódico, que lo que no mata engorda, allí se expedían, una chica, una gorda, e incluso dos reales en casos de economía boyante, las sabrosas pepitas. Tal era la cantidad de pipas que vendía que, en numerosas ocasiones, tuvo quejas de Manolo, de Pepe y de Eduardo Nuchera por el cúmulo de cáscaras que quedaban en el patio de butacas, en las plateas, en los palcos y, sobre todo, en el "gallinero", una vez concluidas las sesiones cinematográficas. Pero, en particular eran famosas las llamadas al orden de Güelfo, el diligente y eficiente portero y acomodador, cuando subía de tono el crujido de las pipas o alguno se ventoseaba en el "gallinero". "De ahí para abajo, todo el mundo a la calle", decía, y requería a los serenos "Pacuqui", Espinosa, "Merengue" o cualquier otro para que evacuara a los crujidores o al presunto ventoseador.

Severo fue a más. Su principal fuente de riqueza fueron las pepitas de girasol, pero no abandonó nunca el "paloduz", el citrato, las algarrobas molidas, los caramelos, los altramuces, y mil y una chucherías, además del triquitraque, las mechas y piedras de mechero, el tabaco de cuarterón, el papel de fumar, las cerillas, etc., etc. etc. El carrillo lo guardaba, de noche en la parte trasera, por la calle San Bartolomé, de "Las Columnas", propiedad de Quintín Puente, pero donde tenía su cuartel general era en una accesoria de la calle Cielos, justo enfrente de la calle Santa Clara, destinada a almacén y tostadero.

LA COMPETENCIA: GUARDAPAVOS Y LA RUBIA.

Pronto, a Severo le salieron competidores. A su lado colocó el carrillo, aunque efímeramente, el "Guardapavos". Así dicho, seguramente no sabrá Vd. de quien se trata, pero si le digo que era el "tío de las cadenas", que salía de penitencia en la procesión del Nazareno, con una enormes cadenas atadas a los pies, detrás del paso de Cristo, ya habrá Vd. caído de quién se trata.

Rafaela y su hija Milagros, casada con José Rebollo 'el Rubio', en el carrillo.

Frente por frente, se le instaló a Severo, Carmelita "La Rubia", con un carrillo bien surtido, que regentaba ella misma pero, sobre todo, su sobrino, José Rebollo "El Rubio", quien --lo que es la oligarquía y la endogamia tanto en el negocio del vino, como entre las nobles familias de cargadores a Indias, como entre los propietarios de carrillos de chucherías-- se casó con una hija de Severo llamada Milagros. "La Rubia" durante el día atendía, con su sobrino, el carrillo de la Placilla y, por la noche, su kiosko del Parque, en la esquina de enfrente de la tribuna de la música.

OTROS CINES.

OTROS CINES.

Tras del invento de Severo, en los aledaños de otros cines, como en el "Macario", por ejemplo, se instalaron una pareja de viejos, con su carrillo. Eran José de los Reyes y de los Reyes, "El Chato Paterna", y su esposa. Enfrente puso su carrillo una buena anciana, llamada Juana, que tenía un rodete y en su cara y en sus manos tenía señales de padecer de vitíligo. A la puerta del cine "Colón", recuérdese, también, el carrillo de Manuel Álvarez "El Cochero" y a "El Gamba" con su negocio de higos de Lepe metidos en miel. Y en todos los cines, las capachas de piñones: "¡Piñones, como cabezas de gorriones!", que pregonaban, y cada vez a la medida, un cajoncito de madera muy pequeño, se le añadía más y más papel de estraza doblado en el fondo en franco fraude comercial. /Rafaela Leiva, en el carrillo del lateral del Teatro Principal.

LAS VENTANITAS.

No es lugar este para hablar de las "ventanitas" que surtían, en las cercanías de los colegios, migas, academias y escuelas, a los más pequeños. Estas "ventanitas" regentadas por tal cual viuda de un carabinero, o por una viejecita de "estado honesto" proporcionaban el suplemento necesario a la pensión de viudedad o a la ayuda del montepío tan escuetas.

Puede decirse que Severo --a la izquierda de la imagen fotografiado en la calle Postigo-- fue el pionero del carrillo de chucherías y que Carmelita "La Rubia" lo fue del kiosko. Perdidos ambos, un Concejal del Ayuntamiento portuense, Juanito Ponce, propuso a la viuda de Severo cambiar el carrillo por un kiosko. Así se hizo y, mientras estuvo en pie el Teatro Principal, se mantuvo en su mismo sitio. Luego, incendiado el Teatro, se trasladó a la Plaza de Juan Gavala, donde se mantiene. Pero ya, los niños no hablan como antes, porque la caja tonta les ha homogeneizado el lenguaje, no tienen tatas, y sus maestros son de fuera. No hay perras chicas, ni perras gordas, ni moneditas de dos reales, ni las pesetas suenan a dinero, ni se golpea la vitrina, ni el mostrador al grito de "¡Oiga, despacháaa!". (Texto: Luis Suárez Ávila).

Puede decirse que Severo --a la izquierda de la imagen fotografiado en la calle Postigo-- fue el pionero del carrillo de chucherías y que Carmelita "La Rubia" lo fue del kiosko. Perdidos ambos, un Concejal del Ayuntamiento portuense, Juanito Ponce, propuso a la viuda de Severo cambiar el carrillo por un kiosko. Así se hizo y, mientras estuvo en pie el Teatro Principal, se mantuvo en su mismo sitio. Luego, incendiado el Teatro, se trasladó a la Plaza de Juan Gavala, donde se mantiene. Pero ya, los niños no hablan como antes, porque la caja tonta les ha homogeneizado el lenguaje, no tienen tatas, y sus maestros son de fuera. No hay perras chicas, ni perras gordas, ni moneditas de dos reales, ni las pesetas suenan a dinero, ni se golpea la vitrina, ni el mostrador al grito de "¡Oiga, despacháaa!". (Texto: Luis Suárez Ávila).

Más información en GdP:

104. SEVERO. El carrillo de la ilusión.

Elena de Winthuyssen y Urruela nació el 18 de febrero de 1852 en El Puerto de Santa María siendo la mediana de tres hermanos: Pastora, su hermana mayor y Felipe, el pequeño y que murió joven y soltero.

Elena de Winthuyssen y Urruela nació el 18 de febrero de 1852 en El Puerto de Santa María siendo la mediana de tres hermanos: Pastora, su hermana mayor y Felipe, el pequeño y que murió joven y soltero. En los años treinta del siglo XIX se trasladaron a El Puerto, donde Julián fijó su residencia en el número 75, por aquel entonces, de la calle Larga, actualmente conocida como ‘Palacio de Winthuyssen’. De fachada barroco tardío con alguna referencia neoclásica y de interior ecléctico, donde se combinan diferentes estilos, neogótico, neoclásico y mudéjar por unos preciosos arcos lobulados localizados en algún que otro salón. Allí mismo viviría Inés de Urruela con su marido Juan de Winthuyssen y tendrían a sus hijos. El 13 de agosto de 1845 falleció Julián y pocos años después su esposa. En 1865 pasaron a vivir los Winthuyssen Urruela a un anexo de la mansión con el número 9. Irían con ellos dos sobrinos de Inés y primos de Elena: Julián y Olimpia García de Polavieja y Urruela. /En la ilustración, óleo de Juan de Winthuyssen.

En los años treinta del siglo XIX se trasladaron a El Puerto, donde Julián fijó su residencia en el número 75, por aquel entonces, de la calle Larga, actualmente conocida como ‘Palacio de Winthuyssen’. De fachada barroco tardío con alguna referencia neoclásica y de interior ecléctico, donde se combinan diferentes estilos, neogótico, neoclásico y mudéjar por unos preciosos arcos lobulados localizados en algún que otro salón. Allí mismo viviría Inés de Urruela con su marido Juan de Winthuyssen y tendrían a sus hijos. El 13 de agosto de 1845 falleció Julián y pocos años después su esposa. En 1865 pasaron a vivir los Winthuyssen Urruela a un anexo de la mansión con el número 9. Irían con ellos dos sobrinos de Inés y primos de Elena: Julián y Olimpia García de Polavieja y Urruela. /En la ilustración, óleo de Juan de Winthuyssen.

En esta fecha, aunque hacía casi una década que Niepce había experimentado con éxito la captación de imágenes por medio de una cámara obscura, se tardará aún dos décadas más para que las imágenes capturadas se reproduzcan en un soporte de papel. A falta de este material gráfico de esa época, voy a intentar confeccionar para los lectores de GdP un breve retrato literario de la iglesia del Monasterio. /A la izquierda, proyecto de Retablo para el Convento de la Victoria. Año 1675. Archivo Fundación Medinaceli. Sevilla.

En esta fecha, aunque hacía casi una década que Niepce había experimentado con éxito la captación de imágenes por medio de una cámara obscura, se tardará aún dos décadas más para que las imágenes capturadas se reproduzcan en un soporte de papel. A falta de este material gráfico de esa época, voy a intentar confeccionar para los lectores de GdP un breve retrato literario de la iglesia del Monasterio. /A la izquierda, proyecto de Retablo para el Convento de la Victoria. Año 1675. Archivo Fundación Medinaceli. Sevilla.

En la capilla que fue sagrario solo quedaba la balaustrada de hierro cuyas perillas, de reluciente metal antaño, mostraban una roñosa costra. Un confesionario y el púlpito, recordaba el culto de otros tiempos, así como las imágenes que permanecían en sus retablos y pedestales, pertenecientes casi todas ellas a las hermandades de la Soledad y Humildad que en dicho recinto tenían su sede. En la primera capilla de la derecha, la talla del Cristo de la Humildad y Paciencia en un retablo de madera con altar. En otra más adelante, la imagen de San Francisco de Paula, fundador de la orden que habitó el monasterio, también en retablo de madera pintada con altar.

En la capilla que fue sagrario solo quedaba la balaustrada de hierro cuyas perillas, de reluciente metal antaño, mostraban una roñosa costra. Un confesionario y el púlpito, recordaba el culto de otros tiempos, así como las imágenes que permanecían en sus retablos y pedestales, pertenecientes casi todas ellas a las hermandades de la Soledad y Humildad que en dicho recinto tenían su sede. En la primera capilla de la derecha, la talla del Cristo de la Humildad y Paciencia en un retablo de madera con altar. En otra más adelante, la imagen de San Francisco de Paula, fundador de la orden que habitó el monasterio, también en retablo de madera pintada con altar. En la fotografía de la izquierda talla de Ntra. Sra. de la Soledad.

En la fotografía de la izquierda talla de Ntra. Sra. de la Soledad.

"Este está para Santa Clara" o "Este está para que se lo lleve Carrurra" son dos frases que indican lo mismo: que se está en las últimas. Porque Santa Clara es el barrio donde está el cementerio de Santa Cruz--que así se llama el de nuestra Ciudad-- y Carrura un sepulturero portuense, que ha quedado en los dichos populares. Pero, además, el barrio de Santa Clara, siempre se ha conocido como "El Otro Mundo". Así, si Vd. recuerda, cuando se llegaba a la aserradora de Pastor, que estaba en la calle Misericordia, y preguntaba por alguien, seguro que se sorprendería, porque le dijeran que ese alguien estaba "en el otro mundo". Y es que "el otro mundo" era el almacén de maderas que tenían en una nave de bodega frontera con la carretera del cementerio "en el quartel de Santa Clara" que dicen los padrones, que es lo mismo que el barrio de "el otro mundo".

"Este está para Santa Clara" o "Este está para que se lo lleve Carrurra" son dos frases que indican lo mismo: que se está en las últimas. Porque Santa Clara es el barrio donde está el cementerio de Santa Cruz--que así se llama el de nuestra Ciudad-- y Carrura un sepulturero portuense, que ha quedado en los dichos populares. Pero, además, el barrio de Santa Clara, siempre se ha conocido como "El Otro Mundo". Así, si Vd. recuerda, cuando se llegaba a la aserradora de Pastor, que estaba en la calle Misericordia, y preguntaba por alguien, seguro que se sorprendería, porque le dijeran que ese alguien estaba "en el otro mundo". Y es que "el otro mundo" era el almacén de maderas que tenían en una nave de bodega frontera con la carretera del cementerio "en el quartel de Santa Clara" que dicen los padrones, que es lo mismo que el barrio de "el otro mundo". Así que si Vd. tiene tragado que se va a morir como todo bicho viviente, no ha pensado quedarse para simiente de rábano, ni cree en la reencarnación, debe saber, también, que, para el caso, está totalmente contraindicado comer carne de grulla. La carne de grulla produce una larga y penosa agonía en quienes la han comido alguna vez en su vida y exhalar el espíritu supone un largo proceso, a menos que sus deudos y familiares caigan en la cuenta y llamen a especialistas, que los ha habido--no sé si ahora los hay-- que, en la escalera de la casa donde se encuentra el moribundo, imite a la perfección el canto de la grulla, con cuya armonía, muere placidamente el agonizante.

Así que si Vd. tiene tragado que se va a morir como todo bicho viviente, no ha pensado quedarse para simiente de rábano, ni cree en la reencarnación, debe saber, también, que, para el caso, está totalmente contraindicado comer carne de grulla. La carne de grulla produce una larga y penosa agonía en quienes la han comido alguna vez en su vida y exhalar el espíritu supone un largo proceso, a menos que sus deudos y familiares caigan en la cuenta y llamen a especialistas, que los ha habido--no sé si ahora los hay-- que, en la escalera de la casa donde se encuentra el moribundo, imite a la perfección el canto de la grulla, con cuya armonía, muere placidamente el agonizante.

Lo normal, es que llegado el caso, en la casa doliente, lo primero que ocurría era la entrada de Luis Muñoz, diligente agente funerario, que tomaba cartas en el asunto. Lo segundo, la entrada de Ruperto, para tomar medidas. Lo tercero, el encargo de la caja a

Lo normal, es que llegado el caso, en la casa doliente, lo primero que ocurría era la entrada de Luis Muñoz, diligente agente funerario, que tomaba cartas en el asunto. Lo segundo, la entrada de Ruperto, para tomar medidas. Lo tercero, el encargo de la caja a

Sobre el artículo “La crisis de 1905 en El Puerto” publicado en 1989 en La revista de historia de El Puerto en su núm. 3, y cuya autora es la Licenciada en Historia Doña Isabel Pérez Sánchez, hemos realizado una breve reseña que creemos hartamente clarificadora del comportamiento del ser humano ante situaciones parecidas que se repiten. Nuestro agradecimiento más considerado por su trabajo de investigación.

Sobre el artículo “La crisis de 1905 en El Puerto” publicado en 1989 en La revista de historia de El Puerto en su núm. 3, y cuya autora es la Licenciada en Historia Doña Isabel Pérez Sánchez, hemos realizado una breve reseña que creemos hartamente clarificadora del comportamiento del ser humano ante situaciones parecidas que se repiten. Nuestro agradecimiento más considerado por su trabajo de investigación. Como se podía leer en El Sudor del Obrero “…raro es el día que no hay manifestaciones de obreros en todos o casi todos los pueblos de España, pidiendo pan y trabajo.” El hambre fue tema preferente durante varios meses en la prensa de todos los matices. En El Puerto tanto la Revista Portuense como El Sudor del Obrero trataron el tema con gran profusión, los titulares “Crisis obrera” y “Crisis local” se repetían continuamente.

Como se podía leer en El Sudor del Obrero “…raro es el día que no hay manifestaciones de obreros en todos o casi todos los pueblos de España, pidiendo pan y trabajo.” El hambre fue tema preferente durante varios meses en la prensa de todos los matices. En El Puerto tanto la Revista Portuense como El Sudor del Obrero trataron el tema con gran profusión, los titulares “Crisis obrera” y “Crisis local” se repetían continuamente.

Alfredo Jorge Suar Muro tenía 37 años y había nacido en Argentina -aunque posteriormente se nacionalizó español-, desde donde había emigrado junto a su mujer, María Teresa Decarlini Méndez. El matrimonio tenía dos hijos, Jorge y María Ana, de 8 y 6 años cuando Suar Muro fue asesinado. Vinieron a España a finales de los setenta, "porque esto era más seguro". "Alfredo estaba convencido de que si seguíamos en Argentina acabarían por matarlo. Estaban desapareciendo médicos. Los llevaban para curar heridas de bala. Nunca volvían. Nada de testigos" (Diario de Cádiz, 21/03/2009). /En la imagen, Alfredo J. Suar.

Alfredo Jorge Suar Muro tenía 37 años y había nacido en Argentina -aunque posteriormente se nacionalizó español-, desde donde había emigrado junto a su mujer, María Teresa Decarlini Méndez. El matrimonio tenía dos hijos, Jorge y María Ana, de 8 y 6 años cuando Suar Muro fue asesinado. Vinieron a España a finales de los setenta, "porque esto era más seguro". "Alfredo estaba convencido de que si seguíamos en Argentina acabarían por matarlo. Estaban desapareciendo médicos. Los llevaban para curar heridas de bala. Nunca volvían. Nada de testigos" (Diario de Cádiz, 21/03/2009). /En la imagen, Alfredo J. Suar. Después de pasar por Génova, donde Alfredo se especializó en Pediatría, la familia se instaló en El Puerto de Santa María. Allí echaron raíces, y Alfredo se enamoró de los toros y las ferias. "Por fin, después de tanta sinrazón, de tanto miedo, éramos felices. Vivíamos en un lugar en el que podíamos pasear con tranquilidad en la calle, donde se podía charlar, tomar algo en la terraza de un bar" (Diario de Cádiz, 21/03/2009). Además de su consulta de pediatría aceptó trabajar como médico de la cárcel de El Puerto de Santa María desde dos años y medio antes de ser asesinado. Sigue contando el Diario de Cádiz que "allí se hizo rápido con la población reclusa, ‘no miraba a la gente por el delito que hubieran cometido’ e incluso los etarras tenían tal confianza en él que no comían hasta que el doctor Suar no hubiera probado la comida. Es verdad que había muertos cada semana, pero el terrorismo parecía un conflicto lejano". /En la imagen, María Teresa Decarlini, la viuda de Suar.

Después de pasar por Génova, donde Alfredo se especializó en Pediatría, la familia se instaló en El Puerto de Santa María. Allí echaron raíces, y Alfredo se enamoró de los toros y las ferias. "Por fin, después de tanta sinrazón, de tanto miedo, éramos felices. Vivíamos en un lugar en el que podíamos pasear con tranquilidad en la calle, donde se podía charlar, tomar algo en la terraza de un bar" (Diario de Cádiz, 21/03/2009). Además de su consulta de pediatría aceptó trabajar como médico de la cárcel de El Puerto de Santa María desde dos años y medio antes de ser asesinado. Sigue contando el Diario de Cádiz que "allí se hizo rápido con la población reclusa, ‘no miraba a la gente por el delito que hubieran cometido’ e incluso los etarras tenían tal confianza en él que no comían hasta que el doctor Suar no hubiera probado la comida. Es verdad que había muertos cada semana, pero el terrorismo parecía un conflicto lejano". /En la imagen, María Teresa Decarlini, la viuda de Suar. 14 DE OCTUBRE DE 1983.

14 DE OCTUBRE DE 1983. MARTÍNEZ BASTARRICA.

MARTÍNEZ BASTARRICA. REIVINDICACIÓN.

REIVINDICACIÓN.

Les entró tal pánico que se fueron corriendo a su casa donde les esperaban sus abuelos y su hermano, y aquello era una tragedia: todo el mundo nervioso y llorando; en algunas de las ventanas se habían roto los cristales. "--No sabíamos que hacer hasta que, al poco rato, llegaron mis padres que estaban en el Cine Macario, viendo ‘Como te quise te quiero"’, discreta adaptación de una obra teatral de Luigi Pirandello --que años más tarde daría lugar a ‘Hoy como ayer’-- sobre los encuentros y desencuentros de un matrimonio condenado a entenderse pese a su ruptura. /En la imagen de la izquierda cartel de la película que se proyectaba en el Cine Macario, con Merle Oberon, Claude Rains y Charles Korvin, en los papeles protagonistas.

Les entró tal pánico que se fueron corriendo a su casa donde les esperaban sus abuelos y su hermano, y aquello era una tragedia: todo el mundo nervioso y llorando; en algunas de las ventanas se habían roto los cristales. "--No sabíamos que hacer hasta que, al poco rato, llegaron mis padres que estaban en el Cine Macario, viendo ‘Como te quise te quiero"’, discreta adaptación de una obra teatral de Luigi Pirandello --que años más tarde daría lugar a ‘Hoy como ayer’-- sobre los encuentros y desencuentros de un matrimonio condenado a entenderse pese a su ruptura. /En la imagen de la izquierda cartel de la película que se proyectaba en el Cine Macario, con Merle Oberon, Claude Rains y Charles Korvin, en los papeles protagonistas. Con la llegada de los padres, llegó la tranquilidad, al menos para los niños. Los padres se habían acercado al muelle del Vapor, a donde se dirigieron muchos portuenses esa noche y allí se informaron que había sido en Cádiz, donde se veía desde la lejanía, la capital en llamas. La explosión de 200 toneladas de TNT de un polvorín de la Armada en Cádiz fue de tal magnitud que el fogonazo pudo verse en el acuartelamiento militar español situado en Monte Hacho (Ceuta). Se formó una nube de hongo visible en toda la Bahía de Cádiz y algunos municipios de Huelva y Sevilla. El ruido fue tal que se pudo oír en la propia capital hispalense e incluso hasta en Portugal, donde creyeron que se trataba de un temblor sísmico. /En la imagen de la izquierda, los padres de Vicente en 1947.

Con la llegada de los padres, llegó la tranquilidad, al menos para los niños. Los padres se habían acercado al muelle del Vapor, a donde se dirigieron muchos portuenses esa noche y allí se informaron que había sido en Cádiz, donde se veía desde la lejanía, la capital en llamas. La explosión de 200 toneladas de TNT de un polvorín de la Armada en Cádiz fue de tal magnitud que el fogonazo pudo verse en el acuartelamiento militar español situado en Monte Hacho (Ceuta). Se formó una nube de hongo visible en toda la Bahía de Cádiz y algunos municipios de Huelva y Sevilla. El ruido fue tal que se pudo oír en la propia capital hispalense e incluso hasta en Portugal, donde creyeron que se trataba de un temblor sísmico. /En la imagen de la izquierda, los padres de Vicente en 1947.

Su padre llamó a un taxi que los llevó a un campo que había en el cruce de la carretera de Sanlucar y Jerez, (muchos porteños pasaron la noche al raso en La Belleza y sus inmediaciones en la carretera de Sanlúcar) y allí estuvieron hasta la mañana siguiente. Para desayunar, los dueños del campo les dieron leche de vaca acabada de ordeñar que, recuerda Vicente, estaba riquísima. Aquella fatídica noche no actuó en el Cortijo de los Rosales, como estaba previsto, el cantante Antonio Machín. /En la imagen de la izquierda, el pequeño Vicente que todavía se acuerda de aquellos días.

Su padre llamó a un taxi que los llevó a un campo que había en el cruce de la carretera de Sanlucar y Jerez, (muchos porteños pasaron la noche al raso en La Belleza y sus inmediaciones en la carretera de Sanlúcar) y allí estuvieron hasta la mañana siguiente. Para desayunar, los dueños del campo les dieron leche de vaca acabada de ordeñar que, recuerda Vicente, estaba riquísima. Aquella fatídica noche no actuó en el Cortijo de los Rosales, como estaba previsto, el cantante Antonio Machín. /En la imagen de la izquierda, el pequeño Vicente que todavía se acuerda de aquellos días.