El pasado sábado en el Pago de la Laja (o de La Laxa nombre antiguo, o como se llama hoy de la Alhaja, que es más fino), eran pregonadas en el Hotel Pinomar la XXIV Fiesta y Romería de San Antón, patrón de los animales, que todos los meses de enero convoca a mascotas y dueños, en torno a una antigua tradición religiosa de la bendición de los animales, en las Dunas de San Antón y que este año será el próximo domingo 19. Manolo Morillo, ejercía de pregonero y he aquí su alocución:

El pasado sábado en el Pago de la Laja (o de La Laxa nombre antiguo, o como se llama hoy de la Alhaja, que es más fino), eran pregonadas en el Hotel Pinomar la XXIV Fiesta y Romería de San Antón, patrón de los animales, que todos los meses de enero convoca a mascotas y dueños, en torno a una antigua tradición religiosa de la bendición de los animales, en las Dunas de San Antón y que este año será el próximo domingo 19. Manolo Morillo, ejercía de pregonero y he aquí su alocución:

«Nos recuerda el dicho popular que… “Hasta San Antón, Pascuas son…” La fiesta de San Antonio Abad, cuya celebración litúrgica es el 17 de enero, es la cita festiva por excelencia de las gentes del campo, con un origen medieval y que une tradiciones religiosas y paganas, ya que en la remota antigüedad se conmemoraba el solsticio de invierno y se honraba al sol con el fuego.

En el mundo rural ha sido y es considerado como santo protector de los animales y paladín defensor ante la acometida de las temidas plagas. Acostumbra a ser representado en compañía de un cerdo.

¿Pero, quién fue San Antón? Antonio Abad nació a mediados del S. III en el pueblo de Comas, cerca de Heracleópolis Magna, en el Bajo Egipto, entonces bajo dominio de Roma. Fue descendiente de una familia de campesinos acaudalados que lo educaron en la fe cristiana.

Conmovido por las palabras de Jesús "si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres", vendió todas sus propiedades y se retiró fuera de la ciudad a vivir como un anacoreta, durmiendo en un sepulcro vacío y enteramente consagrado a la oración y al dominio de las tentaciones terrenales.

Según San Atanasio de Alejandría, durante su retiro en el desierto venció las provocaciones del maligno y perseveró hasta aislarse casi en su totalidad del contacto con las maleficencias mundanas, sufriendo en sus propias carnes por convencimiento propio todo tipo de privaciones.

Según San Atanasio de Alejandría, durante su retiro en el desierto venció las provocaciones del maligno y perseveró hasta aislarse casi en su totalidad del contacto con las maleficencias mundanas, sufriendo en sus propias carnes por convencimiento propio todo tipo de privaciones.

Su fama de hombre santo y austero atrajo a numerosos discípulos, a los que organizó en varios grupos de ermitaños creando las primeras Comunidades de Oración. Es por ello por lo que se le considera como el fundador de la tradición monacal cristiana. Sin embargo, y pese al atractivo que su carisma ejercía, nunca optó por la vida en comunidad y se retiró al monte Colzim, cerca del Mar Rojo en absoluta soledad. Es uno de los primeros santos del cristianismo. /En la imagen de la izquierda, talla en madera de cedro de 120 cms. de San Antón, obra del imaginario local Ángel Pantoja (ver nótula núm. 248 en Gente del Puerto) para la asociación de vecinos del Pago de la Alhaja. Año 20o1.

En muchos pueblos se escenifica la vida del santo eremita e, incluso, algunas de estas representaciones tienen carácter de auto sacramental en el que se cuentan algunas de esas tentaciones que sufrió este santo, en la eterna lucha del bien y del mal. Donde después es costumbre prender una enorme hoguera que ofrece luz y calor en la noche de intenso frío invernal.

¿COMO SE CELEBRABA LA FIESTA? LAS LLAMAS DE SAN ANTÓN.

A los elementos propios de cualquier festividad litúrgica se ha unido siempre una singularidad que la ha caracterizado por derecho propio: las hogueras de San Antón. Las hogueras siempre han sido un elemento típico y característico de buena parte de las festividades locales de nuestro país. De forma sincrónica o en determinados momentos a lo largo de la historia se han hecho hogueras en festividades como, por ejemplo, en las fiestas de San Fulgencio, en las de San Antón que ahora estamos celebrando, en las de San Juan o en La Candelaria. [Este año las famosas llamas de San Anton tendrá lugar el día 17 de Enero en la asociación de vencinos San Anton Pago de la Alhaja a partir de las 14:00 horas]

Algunos investigadores consideran que la tradición de hacer hogueras en determinados momentos del año, en torno a las cuales se suele congregar la población es una fosilización de rituales paganos que fueron cristianizados y han llegado hasta nuestros días como un elemento festivo propio de celebraciones católicas.

En vísperas de San Antón siempre se ha celebrado San Fulgencio (16 de Enero), otra de las festividades que en tiempos fue conmemorada con hogueras populares, y de donde proceden estas dos frases populares que recordaban estos fastos…

¡Detente varón, que primero es San Antón!

¡Detente necio, que primero es San Fulgencio!

KYRA.

Dicho esto, me van ustedes a permitir la licencia de rendir un pequeño homenaje a un ser muy querido tanto para mí como para mi familia y allegados que nos ha dejado hace unos días y que creo lo merece.

Y no es ni más ni menos que una reflexión en voz alta a cerca de los animales de compañía que un día cualquiera de nuestras vidas decidimos que convivan con nosotros y que, con el paso del tiempo llegan a convertirse en miembros de pleno derecho de nuestras familias; que llegan a convertirse en confidentes ocasionales de nuestras cuitas; que llegan a convertirse en compañeros incansables de largas caminatas y, aunque parezca una petulancia, en amigos incondicionales que se dejarían la piel a tiras si hiciese falta para demostrarnos que siempre estarán ahí cuando los necesitemos.

Kyra, perro de aguas o Pastor de Ubrique.

Y claro, cuando una relación de estas características llega a esas intimidades tan inescrutables que hasta pueden parecer un tanto empalagosas para quienes no la han catado ni por asomo, uno se da cuenta que por muy racionales que nos presumamos, el mundo animal te puede sorprender y dejar más pronto que tarde en la más ridícula de las evidencias.

No sé por qué se lo pusimos pero terminó llamándose ‘Kyra’, nombre de origen griego que le vino como collar al cuello. Nuestra queridísima, leal, presumida, diligente, de buen porte, inteligente, cariñosa y juguetona perra de agua compartió con nosotros sus primeros e inseguros pasos, sus miedos a enfrentarse al mundo de la calle, sus incipientes escarceos por los pinares y múltiples revolcones por la playa cuando aún estaba permitido –ahora incomprensiblemente esos paseos se persiguen más que a los rateros de guante blanco-, sus carreras locas detrás de alguna piña o palitroque que se le lanzara al aire, su destreza para cazar al vuelo cualquier migaja que se cayera allá por donde estuviere…

Y mira por dónde. De pronto. Como por aquí abajo se dice, se nos ha ido casi sin darnos cuenta por la trastienda del último día del año, sin un mal ladrido, sin un mal gesto, casi pidiéndonos perdón por despedirse casi a la francesa. Reconozco que nos ha roto el corazón. Este año San Antón va a tener a su lado a nuestra perra, a nuestra querida perra ‘Kyra’, y la va a tener con dignidad de soberana.

EDICIÓN 24.

Pero esta noche estamos aquí en torno a la figura de San Antonio Abad por un motivo más mundano pero no por ello menos significativo: vamos a presentar a la pintora y a descubrir el cartel anunciador de la XXIV Fiesta y Romería de San Antón.

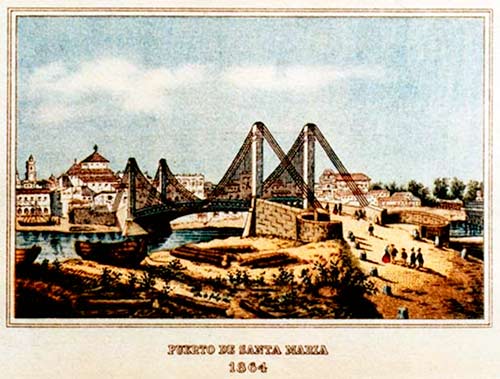

En el libro ‘El Puerto de Santa María, a través de sus gentes, sus calles, sus tierras, sus playas, …’ de Juan Leiva Sánchez, se dice que la calle Cruces, además de este nombre es nombrada en otros tiempos por Monasterio, Monasterio Viejo, Horno Nuevo, Cruces Reales, Cruces Públicas y Cruz Real.

Siempre escuché que la calle Cruces o calle de las Cruces, se debía a la cantidad de cruces que había en algunas fachadas, porque en ellas, se hacían las distintas estaciones de penitencia que se organizaban los Viernes Santos. Recuerdo perfectamente que mis padres me mencionaban el recorrido que hacía el Vía Crucis que salía de la Parroquia de San Joaquín con la imagen del Cristo del Amor, que de forma permanente estaba en el convento de la RR. MM. Capuchinas; recorrido que hacía por la calle Cruces en el tramo comprendido entre Espelete y Santa Clara.

Esta calle fue en su momento ‘núcleo central’ de la población. Era una entrada natural por la Avenida de Sanlúcar, igualmente por la calle San Sebastián y San Francisco, por donde entraba el campesinado de Sanlúcar, Fuenterrabía y Rota a traer frutas y hortalizas al mercado que existía por aquél entonces en el Barrio Alto.

Y ustedes se preguntarán: bueno, y esto que tiene que ver con el cartel de la Fiesta y Romería de San Antón…?

Y ustedes se preguntarán: bueno, y esto que tiene que ver con el cartel de la Fiesta y Romería de San Antón…?

Pues muy sencillo. Nuestra protagonista de hoy, la autora de esta magnífica obra que dentro de un momento tendremos la oportunidad de admirar, nació y vivió hasta los 21 años en el número 9 de la calle Cruces. Y he querido como deferencia a su persona atraer a sus recuerdos sus primeras vivencias y correrías por su calle de su alma. Quizás la más importante del Barrio Alto, trazada a cordel como todas las del casco antiguo; representante de una expresión risueña y campesina de otros tiempos según el delicioso verbo de Paco Bollullos. /El cartel anunciado de las Fiestas y Romería de San Antón 2015, obra de la portuense Teresa Ramírez Romo.

LA PINTORA.

Teresa Ramírez Romo, porteña que ya pintaba en sus mejores sueños lo que el tiempo le ha permitido hacer al cabo de los años.

Mujer inquieta, con el valor añadido de haber dado rienda suelta a su vena artística cuando ha considerado que su ciclo vital con su familia estaba casi cumplido, aunque aún sus nietos le llenan la casa de alegrías y satisfacciones que no las superan ningún cuadro.

Le pusieron Teresa por su madrina, una de las mejores personas que he conocido a lo largo de mi vida. Teresa Palma, vecina de la calle San Juan, al laíto mismo de mi casa; enfrente del abogao y lindando con la Casa Cuna. Amiga íntima de Mariquita la del Lunar, mi madre. Teresa Palma, la que nos llevaba limones del limonar de la Casa-patio donde todo el mundo se conocía, relacionaba y se saludaba. Donde el olor a guiso traspasaba las paredes encaladas con la cal del maestro Gálvez.

De izquierda a derecha, los concejales María Antonia Martínez y Carlos Coronado, la autora del cartel, Teresa Ramírez Romo y el pregonero, Manolo Morillo, tras el pregón y presentación del cartel de San Antón 2015.

Nuestra artista ha querido plasmar con sus pinceles el magisterio recibido de Mª Ángeles Arias, su maestra de pintura por excelencia. Y lo ha hecho desde el reto de su visión personal, proyectando su inspiración –según sus propias palabras- en la figura de un San Antón salido de las manos de otro artista –en este caso escultor e imaginero- también portuense: Ángel Pantoja Carrasco.

Basándose en que la única fuente de inspiración en el arte es la realidad, Teresa utiliza el conocimiento adquirido de la perspectiva para crear la ilusión de espacio. Desarrolla una vista aérea superior mostrándonos la visión del paisaje y los detalles propios de la escena que nos quiere resaltar. Los volúmenes están muy bien representados por la gradación de color, luz y sombra.

Pienso honradamente que los vecinos, los allegados, los romeros y todo aquél que se acerque por estos pagos para bendecir a sus animales y disfrutar de un buen día de convivencia, van a identificarse sin duda alguna, a primera vista, con el magnífico cartel que Teresa Ramírez Romo ha pintado para disfrute de todos nosotros en la XXIV Fiesta y Romería de San Antón.

Un fuerte aplauso para ella, y… ¡Viva San Antón! /Texto: Manolo Morillo

Juampe es impulsor y propietario de Playsurfing, la primera escuela de Surf creada en El Puerto de Santa María en agosto de 2012, pone al servicio de sus alumnos todos sus conocimientos del mar, el surf y el ‘Stand Up Paddle Surf’ (SUP); se trata de ‘caminar por sobre del mar’, remando de pie encima de una tabla de tipo surf grande, con un remo, nueva modalidad de surf tan de moda. Avalado por la Federación Española de Surf con la certificación ‘International Surfing Association’ (ISA), ofrece a sus asociados la seguridad de impartir sus cursos con todas las garantías.

Juampe es impulsor y propietario de Playsurfing, la primera escuela de Surf creada en El Puerto de Santa María en agosto de 2012, pone al servicio de sus alumnos todos sus conocimientos del mar, el surf y el ‘Stand Up Paddle Surf’ (SUP); se trata de ‘caminar por sobre del mar’, remando de pie encima de una tabla de tipo surf grande, con un remo, nueva modalidad de surf tan de moda. Avalado por la Federación Española de Surf con la certificación ‘International Surfing Association’ (ISA), ofrece a sus asociados la seguridad de impartir sus cursos con todas las garantías. El pasado sábado en el Pago de la Laja (o de La Laxa nombre antiguo, o como se llama hoy de la Alhaja, que es más fino), eran pregonadas en el Hotel Pinomar la XXIV Fiesta y Romería de San Antón, patrón de los animales, que todos los meses de enero convoca a mascotas y dueños, en torno a una antigua tradición religiosa de la bendición de los animales, en las Dunas de San Antón y que este año será el próximo domingo 19. Manolo Morillo, ejercía de pregonero y he aquí su alocución:

El pasado sábado en el Pago de la Laja (o de La Laxa nombre antiguo, o como se llama hoy de la Alhaja, que es más fino), eran pregonadas en el Hotel Pinomar la XXIV Fiesta y Romería de San Antón, patrón de los animales, que todos los meses de enero convoca a mascotas y dueños, en torno a una antigua tradición religiosa de la bendición de los animales, en las Dunas de San Antón y que este año será el próximo domingo 19. Manolo Morillo, ejercía de pregonero y he aquí su alocución: Según San Atanasio de Alejandría, durante su retiro en el desierto venció las provocaciones del maligno y perseveró hasta aislarse casi en su totalidad del contacto con las maleficencias mundanas, sufriendo en sus propias carnes por convencimiento propio todo tipo de privaciones.

Según San Atanasio de Alejandría, durante su retiro en el desierto venció las provocaciones del maligno y perseveró hasta aislarse casi en su totalidad del contacto con las maleficencias mundanas, sufriendo en sus propias carnes por convencimiento propio todo tipo de privaciones.

Y ustedes se preguntarán: bueno, y esto que tiene que ver con el cartel de la Fiesta y Romería de San Antón…?

Y ustedes se preguntarán: bueno, y esto que tiene que ver con el cartel de la Fiesta y Romería de San Antón…?

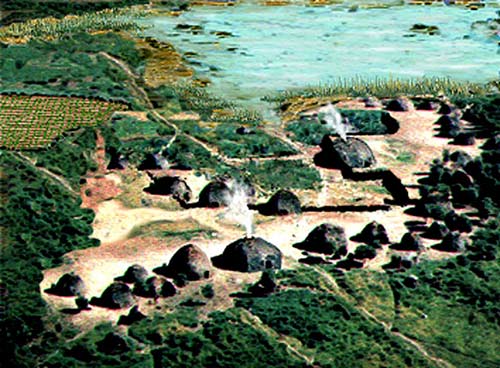

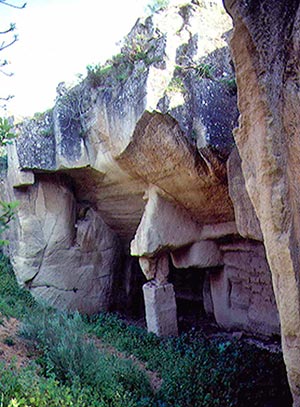

No fue hasta que D. Diego Ruiz Mata profesor entonces de la Universidad Autónoma de Madrid, visitara y conociera el yacimiento, guiado por uno de sus alumnos, nuestro amigo D. Juan Ramón Ramírez Delgado, quien iniciara en 1979 las investigaciones sistemáticas, de las que celebramos los 25 años.

No fue hasta que D. Diego Ruiz Mata profesor entonces de la Universidad Autónoma de Madrid, visitara y conociera el yacimiento, guiado por uno de sus alumnos, nuestro amigo D. Juan Ramón Ramírez Delgado, quien iniciara en 1979 las investigaciones sistemáticas, de las que celebramos los 25 años.

Así pues las actuaciones no fueron solo en el yacimiento con las excavaciones, se acondicionó el cortijo al comienzo de cada campaña, se retiraba la tierra arrastrada al cortijo, se plantaban árboles y flores, se pintaba, se arreglaban las habitaciones y la cocina ya que habitábamos estos meses allí. Se colocaron toneles de agua para duchas, se contrataba un cocinero, la luz la proporcionaba un generador, etc. Los estudiantes y especialistas participantes provenían de universidades de toda España.

Así pues las actuaciones no fueron solo en el yacimiento con las excavaciones, se acondicionó el cortijo al comienzo de cada campaña, se retiraba la tierra arrastrada al cortijo, se plantaban árboles y flores, se pintaba, se arreglaban las habitaciones y la cocina ya que habitábamos estos meses allí. Se colocaron toneles de agua para duchas, se contrataba un cocinero, la luz la proporcionaba un generador, etc. Los estudiantes y especialistas participantes provenían de universidades de toda España.

En la ilustración de la izquierda, reconstrucción del telar de la Covacha, expuesto en el Museo Municipal.

En la ilustración de la izquierda, reconstrucción del telar de la Covacha, expuesto en el Museo Municipal.