CARA Y CRUZ DE LA VIDA. En febrero de 1852 la sociedad española se conmocionó al conocer el fallido intento de un sacerdote de apuñalar a Isabel II, a su salida de la iglesia de Atocha, a la que solo consiguió herir levemente en el costado. El cura regicida se llamaba Martín Merino, tenía 63 años y era natural de Arnedo (Logroño). Conocido o apodado como “El Apóstata” al haber renunciado a sus órdenes sagradas a los siete años de ser ordenado sacerdote en Cádiz, en 1813, fue ejecutado a garrote vil días después del intento de homicidio a pesar de estimársele trastornos mentales y de la opinión contraria de la víctima, la reina Isabel II.

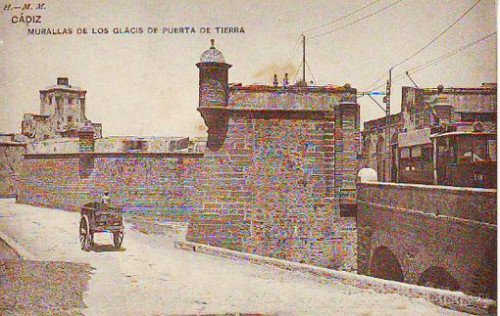

Los glacis de Puerta Tierra de Cádiz.

Apenas iniciado el verano de ese mismo año de 1852, el miércoles 23 de junio, tuvo lugar otra ejecución, menos sonada y más próxima, la ejecución por fusilamiento en los glacis de la derecha de las Puertas de Tierra, en Cádiz, de dos delincuentes prófugos, uno de ellos, José Otero Pérez, nacido en El Puerto de Santa María en 1820 y avecindado en Utrera. En esta última población había iniciado su carrera delictiva con diversos robos en despoblados, agravados con una primera fuga cuando era conducido de tránsito por la Guardia Civil. Sobre él pesaba una condena de veinte años de cadena en el momento en que, junto con otros dos reclusos, logró fugarse nuevamente el 18 de marzo de ese año. A uno de los fugados, llamado Antonio Segovia, lo detuvieron a cien metros de la cárcel. Hacemos un pequeño inciso para referir el delito de este último, un crimen de los llamados pasional, que en su día se cantaría en romances como el “Crimen de la Gallina Ciega”.

Óleo sobre lienzo 'La gallina ciega' de Francisco de Goya (1789). 269 cm x 350 cm. Museo del Prado. (Madrid).

Años después de romper noviazgo con una mujer y tener ésta nueva pareja, el sujeto, aparentemente, mantenía relación de amistad con ambos con los que alternaba socialmente. En una fiesta a la que asistían los tres, propuso jugar a la “gallina ciega” y cuando le toco el turno de actuar como tal al nuevo novio, y tuvo los ojos vendados, apagó Segovia la luz y asestó numerosas puñaladas a su indefenso rival hasta matarlo. Aunque fue sentenciado a muerte por ello, le fue conmutada la pena por 20 años de cadena, la misma que padecía el portuense Otero Pérez. El otro, llamado Manuel Torres, cuyo historial delictivo desconozco, parece que no fue localizado en los días que siguieron a la fuga, mientras que José Otero, que tiró para su tierra, haciendo alguna “visita” en algunas de las cortijadas del camino, donde se proveyó de dinero metálico, una escopeta y un caballo, fue reconocido y detenido con estos pertrechos por la partida de la renta de Consumos, siendo trasladado a la cárcel de Cádiz.

La pena de muerte se les impuso por el delito de atropello al centinela y fue aprobada por el Capitán General de Andalucía. Se leyó la sentencia a los condenados 24 horas antes de su ejecución, quedando en capilla bajo la custodia de un batallón del Regimiento de Almansa. Las crónicas periodísticas indican que ambos mostraron una gran serenidad durante todo este tiempo, “comiendo con apetito y hablando con los circundantes, especialmente Otero, que salpicaba la conversación con dichos agudos y chistosos, convidando a comer con ellos a cuatro presos de la misma cárcel y al Sr. Alcaide.” José Otero tuvo el detalle, antes de ser fusilado, de llamar al Ayudante de Guerra y declarar que dos personas presas en la cárcel de Utrera por robos en despoblados eran inocentes, pues “aquellos crímenes lo había cometido él solo”.

La antigua cárcel, o Cárcel Real de Cádiz.

Los condenados hicieron el “paseíllo” desde la Cárcel Real, edificio proyectado por el arquitecto portuense Torcuato Benjumeda, hasta las murallas de Puerta de Tierra, que habían sido remodeladas por su antecesor municipal y padrino de bautismo, Torcuato Cayón, escoltados por treinta granaderos. A las once de la mañana del 23 de junio, un piquete de la brigada de Artillería del Regimiento de Almansa realizó la descarga mortal, en cumplimiento de la sentencia dictada.

LA OTRA MUERTE, ANTAGÓNICA.

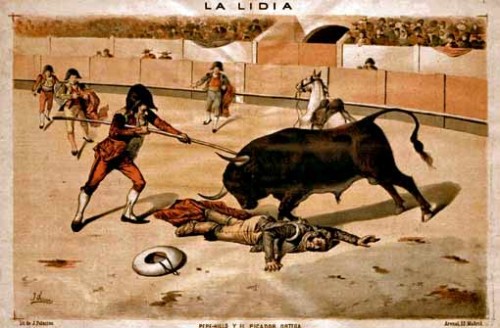

Dos días después, caía herido mortalmente en la arena del que sería el sexto coso taurino local, inaugurado en 1845, propiedad de una sociedad anónima, el picador Carlos Puerto, consagrado como figura estelar en su arriesgado oficio, -entonces los caballos no tenían el peto de protección- como puede comprobarse revisando las publicaciones de mediado el siglo XIX, donde son innumerables las citas que de él se hacen en periódicos de la capital y provincias, dando fe de su excelente cualificación y prestigio como varilarguero.

Por el escritor y documentalista taurino José Carralero, autor de “Los toros de la muerte”, hemos conocido los detalles de este dramático suceso, ocurrido durante la lidia del quinto toro en la tradicional corrida de San Juan, que en esta ocasión se celebró el 25 de junio de 1852. Carralero firma un artículo en la Revista Portuense del 2 de julio de 1932, titulado: “Una corrida célebre en El Puerto hace ochenta años. La muerte del picador Carlos Puerto Sarto” de la que reproducimos parte de su contenido:

'A los Toros'. Grabado en madera de Froment.

“…Van a correrse ocho toros escogidos de la ganadería de don Anastasio Marín, de Coria del Rio. Pica Carlos Puerto, el hijo adoptivo de la Ciudad, el amigo de todos, el que viene a justificar ante sus paisanos la gran reputación adquirida en las plazas de la Península y de América, a fuerza de constantes alardes de valor y destreza… Salta a la arena el quinto toro, de nombre Media Luna, de pelo colorado, careto y ojo de perdiz. Sale abanto y con muchos pies, consiguiendo parárselos el (diestro) Salamanquino con cinco lances, y emprende una faena dura con la gente montada, dejando seis caballos en la arena a cambio de nueve puyazos. Se aploma un tanto el toro y trata de obligarle Carlos Puerto, citándolo muy en corto. En ese crítico instante, cuando todo el concurso admira la serenidad del lidiador, que se estrecha de un modo magistral con la fiera, el Gobernador Civil de la provincia, que en mala hora ha ido a presidir la fiesta, (aunque no lo indica, se trataba de Martín de Foronda que pasaba sus últimos días en la provincia pues poco después pasaría a ejercer como gobernador de Barcelona, ignorando si este incidente y sus posteriores consecuencias tuvieron relación con el cambio de destino) hace una seña enérgica a un salvaguardia para que arree al caballo del picador. Castigado al animal con un fuerte latigazo en sus cuartos traseros, se atraviesa delante del toro, que arremete con espantosa violencia; saca de la silla a Carlos Puerto, llevándoselo clavado del cuerno derecho y, campaneando por espacio de varios segundos, le arroja con furia sobre la tierra. Se escucha entonces en todos los ámbitos de la plaza una exclamación de horror, mezclada con gritos y denuestos a la Autoridad, que se acentúan y suben de punto hasta tener que intervenir la fuerza armada y desalojar la plaza. ”

Pepe-Hillo salva al picador Ortega, obra de José María Chaves Ortiz. (1886). Litografía Palacios. Serie 'La Lidia'. (Madrid).

Dice Mendicutti que este pueblo ha cambiado. Pero el aire no se lo han podido cambiar. El aire de Alberti. Huele el sol. “Te ataca los sentidos. No lo controlas. Influye sobre el olfato y por tanto sobre la memoria”. Estanislao Merello, que ahora tiene 91 años y está entre los parientes que han sobrevivido a Alberti, vive en el vértice de la bahía. Se asoma (con el olfato de su memoria) a esos olores; queda poco de lo que él vio, pero queda esta inmensa bahía. El Puerto es como un barco: desde este promontorio que hay en Vistahermosa ves lo que veía Alberti. San Fernando, Cádiz. La bahía de sus poemas. Me llevó por los lugares por donde el niño y el adolescente que fue el poeta paseaba cuando hacía rabonas y se fugaba de la disciplina feroz de los jesuitas. Ya no están las dunas cuya arena se metía entre sus ropas. Las playas ya no son el desierto que curtieron de mar su Marinero en tierra, pero el aire es de Alberti, lo respiras desde que llegas. /En la imagen de la izquierda, Eduardo Mendicutti.

Dice Mendicutti que este pueblo ha cambiado. Pero el aire no se lo han podido cambiar. El aire de Alberti. Huele el sol. “Te ataca los sentidos. No lo controlas. Influye sobre el olfato y por tanto sobre la memoria”. Estanislao Merello, que ahora tiene 91 años y está entre los parientes que han sobrevivido a Alberti, vive en el vértice de la bahía. Se asoma (con el olfato de su memoria) a esos olores; queda poco de lo que él vio, pero queda esta inmensa bahía. El Puerto es como un barco: desde este promontorio que hay en Vistahermosa ves lo que veía Alberti. San Fernando, Cádiz. La bahía de sus poemas. Me llevó por los lugares por donde el niño y el adolescente que fue el poeta paseaba cuando hacía rabonas y se fugaba de la disciplina feroz de los jesuitas. Ya no están las dunas cuya arena se metía entre sus ropas. Las playas ya no son el desierto que curtieron de mar su Marinero en tierra, pero el aire es de Alberti, lo respiras desde que llegas. /En la imagen de la izquierda, Eduardo Mendicutti. Ese espacio es mental, aunque existan el colegio y aunque esté el mar intacto como paisaje de su memoria, El Puerto es un lugar que ahora se lee en La arboleda perdida como una invención de Alberti, dicen Luis García Montero y Caballero Bonald. Dice Caballero: «—Lo vi en Colombia cuando él estaba en el exilio, en 1960. Me dijo, nada más oírme: “¡Me has traído El Puerto de golpe!”». /En la imagen de la izquierda, Rafael Caballero Bonald.

Ese espacio es mental, aunque existan el colegio y aunque esté el mar intacto como paisaje de su memoria, El Puerto es un lugar que ahora se lee en La arboleda perdida como una invención de Alberti, dicen Luis García Montero y Caballero Bonald. Dice Caballero: «—Lo vi en Colombia cuando él estaba en el exilio, en 1960. Me dijo, nada más oírme: “¡Me has traído El Puerto de golpe!”». /En la imagen de la izquierda, Rafael Caballero Bonald. La arboleda era, dice Caballero, “un pinar de pinos prietos, un bosquecillo”, pero para Alberti era el paraíso que quiso recuperar describiéndolo. Estanislao nos llevó por los senderos perdidos de la arboleda. También nos llevó al patio aireado de los jesuitas que tanto hicieron sufrir al poeta “con su disciplina militar”. Están también todos esos lugares que ya solo existen en la memoria escrita, pero nadie ha podido tocar la mar. La señala su primo Merello: “La bahía es el sueño de Alberti”. Se huele, se ve, tan tranquilo este paisaje que huele. “¡Excepto si viene el Levante!”, dice Carmen, una de las hijas de Merello. “El Levante enloquece; a lo mejor es ese viento el que a veces ponía melancólico a Alberti”. /Rafael Alberti luciendo una de sus vistosas camisas.

La arboleda era, dice Caballero, “un pinar de pinos prietos, un bosquecillo”, pero para Alberti era el paraíso que quiso recuperar describiéndolo. Estanislao nos llevó por los senderos perdidos de la arboleda. También nos llevó al patio aireado de los jesuitas que tanto hicieron sufrir al poeta “con su disciplina militar”. Están también todos esos lugares que ya solo existen en la memoria escrita, pero nadie ha podido tocar la mar. La señala su primo Merello: “La bahía es el sueño de Alberti”. Se huele, se ve, tan tranquilo este paisaje que huele. “¡Excepto si viene el Levante!”, dice Carmen, una de las hijas de Merello. “El Levante enloquece; a lo mejor es ese viento el que a veces ponía melancólico a Alberti”. /Rafael Alberti luciendo una de sus vistosas camisas. Para Rafael, dice García Montero, “El Puerto de Santa María fue una construcción literaria”. Merced a ella siguió respirando en el exilio; El Puerto era, dice el secretario de la fundación Alberti, Enrique Pérez Castallo, que nos llevó por toda la memorabilia (“está abierta y está todo”, nos recalcó Enrique), “la nostalgia del paraíso perdido de su infancia”. De allí lo arrancó el padre, en medio de vicisitudes económicas que él cuenta en La arboleda perdida; en Marinero en tierra, su poema de amor a la bahía, le reprocha al padre por qué lo arrancó del aire del Puerto. “Esa es”, para Montero, “la metáfora de la libertad del mar, el relato de su inocencia, la simiente de su propia biografía”. /En la imagen de la izquierda, Luis García Montero.

Para Rafael, dice García Montero, “El Puerto de Santa María fue una construcción literaria”. Merced a ella siguió respirando en el exilio; El Puerto era, dice el secretario de la fundación Alberti, Enrique Pérez Castallo, que nos llevó por toda la memorabilia (“está abierta y está todo”, nos recalcó Enrique), “la nostalgia del paraíso perdido de su infancia”. De allí lo arrancó el padre, en medio de vicisitudes económicas que él cuenta en La arboleda perdida; en Marinero en tierra, su poema de amor a la bahía, le reprocha al padre por qué lo arrancó del aire del Puerto. “Esa es”, para Montero, “la metáfora de la libertad del mar, el relato de su inocencia, la simiente de su propia biografía”. /En la imagen de la izquierda, Luis García Montero. Antes de ir a El Puerto de Santa María a encontrarme con esa luz que buscaba Alberti arañando en la memoria que hay en su arboleda perdida, fui a hablar en Madrid con dos sobrinos suyos, que son matrimonio de primos: Luis Docavo Alberti y María Alberti Aznar, hijos de María y de Vicente, dos hermanos de Rafael. Conservan correspondencia, dibujos, memorias del tío Cuco. Un día fue a verlos, ya en España de nuevo, y de la casa familiar se fue con una virgen de El Puerto, que es la Virgen de los Milagros. Ahí están, en los manuscritos que vinieron del exilio romano, sobre todo, los dibujos caprichosos, los peces en que convertía las tachaduras en las cartas donde relataba su más personal arboleda, la del exilio. “Añoraba el mar por encima de todas las cosas”. Cuando cumplió 70 años lo fueron a ver a Roma. Luis es hijo del hermano mayor, Vicente, al que Alberti protegió en la guerra. “Vicente, te tienes que ir, van a bombardear Madrid”. Y allí estuvo, escondido Vicente en la casa de Rafael y María Teresa, en el mismo sitio donde se preparaban los mítines del Frente Popular. /En la imagen de la izquierda, Benjamín Prado.

Antes de ir a El Puerto de Santa María a encontrarme con esa luz que buscaba Alberti arañando en la memoria que hay en su arboleda perdida, fui a hablar en Madrid con dos sobrinos suyos, que son matrimonio de primos: Luis Docavo Alberti y María Alberti Aznar, hijos de María y de Vicente, dos hermanos de Rafael. Conservan correspondencia, dibujos, memorias del tío Cuco. Un día fue a verlos, ya en España de nuevo, y de la casa familiar se fue con una virgen de El Puerto, que es la Virgen de los Milagros. Ahí están, en los manuscritos que vinieron del exilio romano, sobre todo, los dibujos caprichosos, los peces en que convertía las tachaduras en las cartas donde relataba su más personal arboleda, la del exilio. “Añoraba el mar por encima de todas las cosas”. Cuando cumplió 70 años lo fueron a ver a Roma. Luis es hijo del hermano mayor, Vicente, al que Alberti protegió en la guerra. “Vicente, te tienes que ir, van a bombardear Madrid”. Y allí estuvo, escondido Vicente en la casa de Rafael y María Teresa, en el mismo sitio donde se preparaban los mítines del Frente Popular. /En la imagen de la izquierda, Benjamín Prado. José Ojeda Alegre nació el 28 de mayo de 1957, en El Puerto cuarto hijo de cuatro, del matrimonio formado por Miguel Ojeda y Josefa Alegre. De pequeño vivió en la calle Larga y estudió en el Colegio La Salle Santa Natalia. Su lugar de juegos en la infancia y adolescencia: la Plaza de Isaac Peral.

José Ojeda Alegre nació el 28 de mayo de 1957, en El Puerto cuarto hijo de cuatro, del matrimonio formado por Miguel Ojeda y Josefa Alegre. De pequeño vivió en la calle Larga y estudió en el Colegio La Salle Santa Natalia. Su lugar de juegos en la infancia y adolescencia: la Plaza de Isaac Peral. El año de su nacimiento, 1957, ya existían 16 toros de Osborne, diseñados por Prieto, en las carreteras españolas. Ese año se instalaba en la fachada de la Capilla del Hospital San Juan de Dios, el retablo cerámico de N.P. Jesús de los Afligidos. El Ateneo de Sevilla se desplazó a nuestra Ciudad para rendir un homenaje a Pedro Muñoz Seca. Se construye en la calle San Juan la casa del Cura, en el espacio que ocupaban unos almacenes en mal estado. El Colegio conocido como Asilo de Huérfanas o de San José, en la calle Cielos, instala un internado y medio pensionado bajo los auspicios de la Junta de Protección de Menores. Se estrenaba en Madrid la versión de Gustavo Pérez Puig de ‘La Venganza de Don Mendo’, con los hermanos Ozores. /En la imagen, caracterizado para una representación, de niño, en el Colegio de La Salle.

El año de su nacimiento, 1957, ya existían 16 toros de Osborne, diseñados por Prieto, en las carreteras españolas. Ese año se instalaba en la fachada de la Capilla del Hospital San Juan de Dios, el retablo cerámico de N.P. Jesús de los Afligidos. El Ateneo de Sevilla se desplazó a nuestra Ciudad para rendir un homenaje a Pedro Muñoz Seca. Se construye en la calle San Juan la casa del Cura, en el espacio que ocupaban unos almacenes en mal estado. El Colegio conocido como Asilo de Huérfanas o de San José, en la calle Cielos, instala un internado y medio pensionado bajo los auspicios de la Junta de Protección de Menores. Se estrenaba en Madrid la versión de Gustavo Pérez Puig de ‘La Venganza de Don Mendo’, con los hermanos Ozores. /En la imagen, caracterizado para una representación, de niño, en el Colegio de La Salle.

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así:

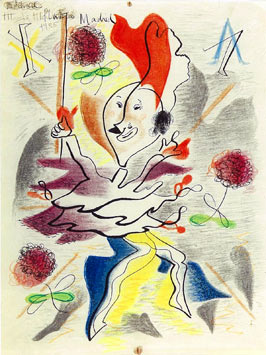

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así: En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

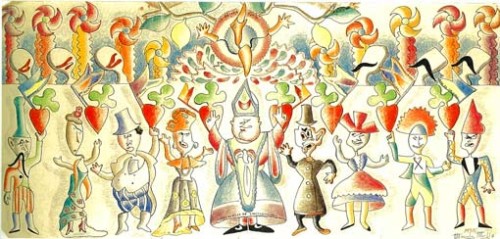

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

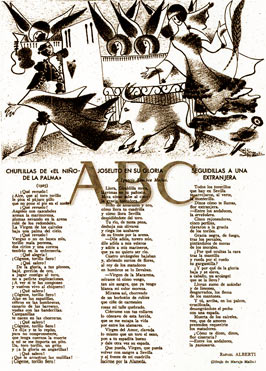

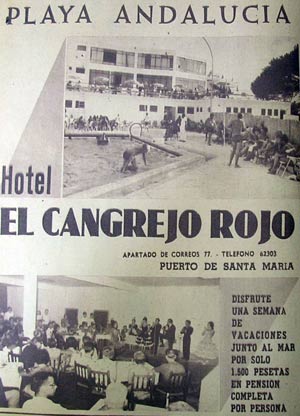

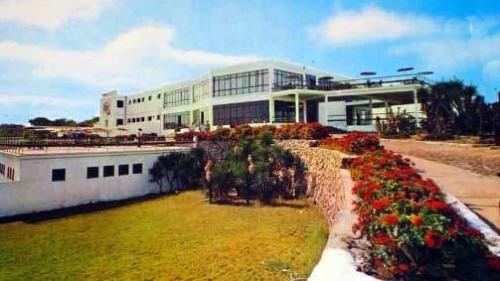

Fue a mí tío José al primero que se lo oí pronunciar un domingo de agosto en La Puntilla, principio de los setenta, con esa media voz como de espías que ponían siempre los mayores cuando hablaban de secretos familiares o de política. Dijo “el Cangrejo Rojo” y enseguida mi tío Manolo y mi padre se perdieron con él, orilla abajo, en dirección al Castillito. Yo ya había escuchado en la clandestinidad doméstica del corredor de mi casa que mi tío José era comunista (de la filiación política de mi padre y de mi tío Manolo no había podido averiguar nada todavía), por lo que imaginé que igual se habían citado, en alguna parte del litoral menos concurrida, con un alto cuadro del Partido, para cerrar los últimos detalles de una democracia que estaba al caer. El Cangrejo Rojo, continúe con mis ya por entonces brillantes deducciones, podía ser el apodo en clave revolucionaria de Santiago Carrillo o de Marcelino Camacho, o del mismísimo Rafael Alberti, que lo mismo tenía un piso franco camuflado, con vistas al mar, en La Arboleda Perdida. /Anuncio en ABC.

Fue a mí tío José al primero que se lo oí pronunciar un domingo de agosto en La Puntilla, principio de los setenta, con esa media voz como de espías que ponían siempre los mayores cuando hablaban de secretos familiares o de política. Dijo “el Cangrejo Rojo” y enseguida mi tío Manolo y mi padre se perdieron con él, orilla abajo, en dirección al Castillito. Yo ya había escuchado en la clandestinidad doméstica del corredor de mi casa que mi tío José era comunista (de la filiación política de mi padre y de mi tío Manolo no había podido averiguar nada todavía), por lo que imaginé que igual se habían citado, en alguna parte del litoral menos concurrida, con un alto cuadro del Partido, para cerrar los últimos detalles de una democracia que estaba al caer. El Cangrejo Rojo, continúe con mis ya por entonces brillantes deducciones, podía ser el apodo en clave revolucionaria de Santiago Carrillo o de Marcelino Camacho, o del mismísimo Rafael Alberti, que lo mismo tenía un piso franco camuflado, con vistas al mar, en La Arboleda Perdida. /Anuncio en ABC.

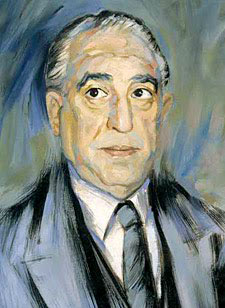

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

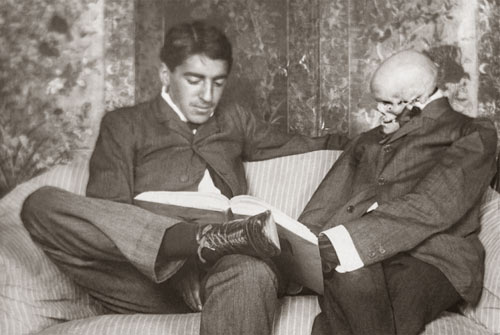

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.

Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, quien pudo haber tenido –caso de haber sido renovado ante el registro correspondiente—el título de Condesa de El Puerto de Santa María, ha fallecido en la tarde del domingo en su domicilio familiar de la Casa de Pilatos de Sevilla a los 96 años de edad. /En la imagen de la izquierda, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba.

Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, quien pudo haber tenido –caso de haber sido renovado ante el registro correspondiente—el título de Condesa de El Puerto de Santa María, ha fallecido en la tarde del domingo en su domicilio familiar de la Casa de Pilatos de Sevilla a los 96 años de edad. /En la imagen de la izquierda, Victoria Eugenia Fernández de Córdoba. Esta aristócrata era nueve veces duquesa, diecinueve veces marquesa, diecinueve veces condesa y cuatro veces vizcondesa y once veces grande de España. El título más destacado y por el que era conocida era el de duquesa de Medinaceli. Victoria Eugenia era la mujer con más títulos de España después de la Duquesa de Alba, y era la cabeza de una de las ramas aristocráticas más importantes de nuestro país, rivalizando tan solo con la Casa de Alba y la Casa de Medina Sidonia. Victoria Eugenia sucedió en 1956 a su padre, tras la muerte de éste, en el ducado de Medinaceli. Heredó su nombre de la Reina Victoria Eugenia, a quien su madre servía como Dama de la corte. /En la imagen de la izquierda, escudo de la Casa de Medinaceli, en el claustro del Monasterio de la Victoria, en un lamentable estado de conservación.

Esta aristócrata era nueve veces duquesa, diecinueve veces marquesa, diecinueve veces condesa y cuatro veces vizcondesa y once veces grande de España. El título más destacado y por el que era conocida era el de duquesa de Medinaceli. Victoria Eugenia era la mujer con más títulos de España después de la Duquesa de Alba, y era la cabeza de una de las ramas aristocráticas más importantes de nuestro país, rivalizando tan solo con la Casa de Alba y la Casa de Medina Sidonia. Victoria Eugenia sucedió en 1956 a su padre, tras la muerte de éste, en el ducado de Medinaceli. Heredó su nombre de la Reina Victoria Eugenia, a quien su madre servía como Dama de la corte. /En la imagen de la izquierda, escudo de la Casa de Medinaceli, en el claustro del Monasterio de la Victoria, en un lamentable estado de conservación. Esta Casa tiene en propiedad y gestiona a través de su fundación monumentos como el Hospital Tavera de Toledo (en el que se exponen cuadros de autores como El Greco, Zurbarán y Luca Gordano) y la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén), entre otros.

Esta Casa tiene en propiedad y gestiona a través de su fundación monumentos como el Hospital Tavera de Toledo (en el que se exponen cuadros de autores como El Greco, Zurbarán y Luca Gordano) y la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda (Jaén), entre otros.