Las agujas del frío de la madrugada las recuerdo clavadas en mi cara infantil, sorprendido, medio despierto de un sueño-vela, inquieto, expectante, ilusionado, cuando salíamos mi padre, mis hermanos y yo, calle San Juan abajo, para la Prioral a eso de la una de la noche del Jueves al Viernes Santo. Mi padre vestía la túnica de nazareno, del Señor, y , nosotros, las dalmáticas de acólitos. /El autor de la nótula, revestido de acólito, en la época que recrea.

Las agujas del frío de la madrugada las recuerdo clavadas en mi cara infantil, sorprendido, medio despierto de un sueño-vela, inquieto, expectante, ilusionado, cuando salíamos mi padre, mis hermanos y yo, calle San Juan abajo, para la Prioral a eso de la una de la noche del Jueves al Viernes Santo. Mi padre vestía la túnica de nazareno, del Señor, y , nosotros, las dalmáticas de acólitos. /El autor de la nótula, revestido de acólito, en la época que recrea.

Recién peinados, con fijador ‘Lucky’, revestidos de nuestras albas de encaje, planchadas y rizadas por las Madres Capuchinas y, encima, las dalmáticas moradas, con su cuello y su fiador, oliendo a alcanfor, que se mezclaba con el amargo humo de la retama, del horno de pan vecino, con la humedad de la rociada, con el frío, atravesábamos la puerta del Taller. Allí nos esperaba el Arcipreste del Partido, el Cura Propio de la Prioral, el Dr. Don Antonio Cía Moreno, con su sotana, su bonete de borla roja y su larga boquilla liada de 'papel de oficio' del Juzgado que le proporcionaba su sobrino Antonio Carmona, desde que el médico le dijo una vez que se retirara del tabaco.

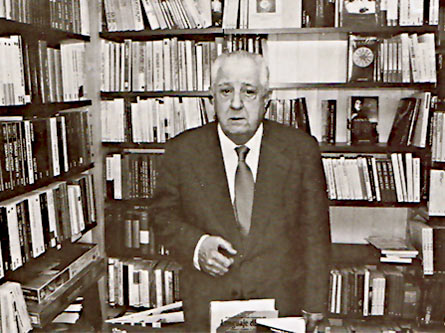

«--Ya está aquí la Comunidad de Venerables Granujas», decía el Cura, señalándonos a los que vestíamos dalmáticas. Nos habíamos estrenado en salir en el Nazareno, la Venerable, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Cofradía de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, a la imagen y semejanza de la ‘Madre y Maestra’ de Sevilla. La Cofradía se fundó en el siglo XVII, en el convento del Sr. San Agustín, donde tuvo capilla propia, con camarín, un buen retablo, y muchas arañas de cristal que lo iluminaban. El Nazareno, con eso de venerarse en el Barrio de Guía, fue erigido en Protector de las Galeras Reales de España, que tenían su base e invernadero en el frontero río Guadalete desde tiempo inmemorial. /En la imagen, Antonio Cía Moreno, párroco de la Prioral en aquella época.

«--Ya está aquí la Comunidad de Venerables Granujas», decía el Cura, señalándonos a los que vestíamos dalmáticas. Nos habíamos estrenado en salir en el Nazareno, la Venerable, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Cofradía de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, a la imagen y semejanza de la ‘Madre y Maestra’ de Sevilla. La Cofradía se fundó en el siglo XVII, en el convento del Sr. San Agustín, donde tuvo capilla propia, con camarín, un buen retablo, y muchas arañas de cristal que lo iluminaban. El Nazareno, con eso de venerarse en el Barrio de Guía, fue erigido en Protector de las Galeras Reales de España, que tenían su base e invernadero en el frontero río Guadalete desde tiempo inmemorial. /En la imagen, Antonio Cía Moreno, párroco de la Prioral en aquella época.

Aquel era el primer trasnoche de nuestras vidas y todo nos sabía a nuevo, nos sorprendía, nos sobrecogía y nos ilusionaba. Allí, con túnicas nazarenas -del Señor o de la Virgen-, las caras que habíamos conocido en el "desayuno del Nazareno", que se daba en mi casa, no bien acabada la misa de Comunión del Quinario y antes de la Función Principal: Don Francisco Quijano Rosende, Don Antonio de la Torre, José Ríos Santaorosia, Don José Bononato, Carlos Zamora, 'Poniqui', Antonio González Rivera, Stenterello Rosario Ventura, Fernando Arjona, Eustasio Torrecillas, mis tíos José Moresco y Diego Muñoz, Lorenzo Boragno, Domínguez, Piñero, Rafael, Miguele Forte, Jesús Rodríguez Neto, José Muñoz Carrera, Tato y Paquito Quijano, Arturo Garrido, Paco Blandino y casi para de contar.

Los nietos del autor de la nótula y un nieto de Serafín Álvarez-Campana, de monaguillos, en la procesión de la Patrona.

A la salida procesional, la salvaban, las ‘representaciones’ multicolores, con sus guiones, sus estandartes, sus varas.... y las mujeres, en tan gran número, que ‘en manada’ como se decía, ocupaban más de un centenar de metros lineales. Le daba cierto toque de ancestral manifestación barroco-religiosa la presencia del ‘Tío de las Cadenas’, y el ‘Tuerto del Resbaladero’ con la cruz al hombro, y Milagros Góngora Caballero, vestida de túnica y antifaz, la única mujer a la se le permitió ceñir el hábito nazareno porque tenía una promesa de ir detrás del Cristo pidiéndole por la salud de su hija Manuela.

Cuando Antonio Bernal Ortega, Antoñito ‘el Sacristán’ se dirigía a la Puerta del Perdón de la Iglesia y tomaba la soga de la campana grande, todo el mundo callaba. Treinta y tres veces sonaba el badajo sobre el bronce. Eran las treinta tres campanadas, por los treinta y tres años de la vida de Cristo. Silencio. Y se hacía un silencio sepulcral. Se abría la Puerta del Sol. La gente se esperaba reverente y callada en la plaza y por la calle Palacios abajo. Se acababa de recoger, en la Capilla de la Aurora la Humildad y Paciencia. Los mismos cargadores que la habían llevado, llevaban ahora los dos pasos de ‘El Silencio’. Yo no sé cómo esos hombres tenían cuerpo para tanto. Los guiones flameaban por la plaza, las ‘representaciones’ salían tras sus estandartes. Luego, un pequeño número de penitentes nazarenos con la túnica y la capa de lana virgen blanca y los vivos, la botonadura, el cíngulo y el antifaz, morados. En rojo, sobre el hombro de las capas, a la izquierda, campeaba el Corazón de María traspasado por las siete espadas y, dentro de él, la Cruz quíntuple de Jerusalén. El estandarte bordado que hiceron en Valencia, en ‘Casa Garín’, y, por fin, el paso del Cristo. /A la izquierda, Antonio Bernal Ortega, Antoñito 'el Sacristán'.

Cuando Antonio Bernal Ortega, Antoñito ‘el Sacristán’ se dirigía a la Puerta del Perdón de la Iglesia y tomaba la soga de la campana grande, todo el mundo callaba. Treinta y tres veces sonaba el badajo sobre el bronce. Eran las treinta tres campanadas, por los treinta y tres años de la vida de Cristo. Silencio. Y se hacía un silencio sepulcral. Se abría la Puerta del Sol. La gente se esperaba reverente y callada en la plaza y por la calle Palacios abajo. Se acababa de recoger, en la Capilla de la Aurora la Humildad y Paciencia. Los mismos cargadores que la habían llevado, llevaban ahora los dos pasos de ‘El Silencio’. Yo no sé cómo esos hombres tenían cuerpo para tanto. Los guiones flameaban por la plaza, las ‘representaciones’ salían tras sus estandartes. Luego, un pequeño número de penitentes nazarenos con la túnica y la capa de lana virgen blanca y los vivos, la botonadura, el cíngulo y el antifaz, morados. En rojo, sobre el hombro de las capas, a la izquierda, campeaba el Corazón de María traspasado por las siete espadas y, dentro de él, la Cruz quíntuple de Jerusalén. El estandarte bordado que hiceron en Valencia, en ‘Casa Garín’, y, por fin, el paso del Cristo. /A la izquierda, Antonio Bernal Ortega, Antoñito 'el Sacristán'.

Luis, Jesús y Juan Suárez Ávila, de pequeños, revestidos para acompañar al Nazareno.

Delante, inquietos, los acólitos de las dalmáticas moradas. Guiándolo, el hermano Luis Suárez Rodríguez, con túnica y antifaz y, debajo, la cuadrilla de los ‘Paquis’: ‘El Niño Chico’, ‘Tarugo’, ‘Panete’ y Gatica, de pateros. Las órdenes, escuetas, casi rumoreadas, sin que se percibieran, sino por ‘los de abajo’: (¿Prevenidos?; ¡Los delante a la derecha los de detrás a la izquierda!, o viceversa y ¡Fondo!). Tan sólo el llamador de hierro rompía aquel silencio. Con paso corto, arrastrando las alpargatas, sin mecido, hacia delante, el Nazareno de Pedro Roldán, con su túnica de terciopelo rojo, que le hiciera doña Cruz Hernández con las cortinas del salón de su casa-bien-venida-a-menos, y su rica Cruz de laca oriental barroca, hacía su aparición, entre los cuatro candelabros con veintiocho parabrisas con sus velones, sobre el ‘paso’, de caoba y cedro, que encargara el hermano Juan Avila y tallara José Ovando Merino.

La Guardia Civil, de gala, con correajes amarillos, y tricornios de fieltro, galoneado de castillos y leones, se incorporaba, escoltando el paso, con los fusiles a la funerala. Detrás, la figura, escueta y alta, impresionante, del ‘Tío de las cadenas’, un vendedor ambulante de caramelos, que por promesa se ataba a los tobillos unas gruesas cadenas de cinco metros de longitud, ‘ida y vuelta’, que iba arrastrando desde que salía hasta que entraba la procesión. Y el ‘Tuerto del Resbaladero’ y ‘Saldiguera’ y Milagros Góngora Caballero, y multitud de mujeres.

De pronto, en el recogimiento de la noche, cortaba la saeta. ‘Silencio, pueblo cristiano…’ Era Pellicer, o Laynez, o ‘el Azotea’, o Arana, o Juanito Arjona, o Milagritos Forte, o Esperanza López, o Matiola, o Gatica... Cada vez que hacía ‘fondo’ el paso del Cristo, cada vez, una saeta. Era inevitable. Una saeta, o dos, o tres. Calle Palacios abajo, Vergel, Plaza de las Galeras, calle Luna. Mi padre procuraba ordenar ‘fondo’ al pasar el paso en la esquina con la calle Misericordia y, entre los visillos del balcón, aparecía la silueta de la cara de su madre, mi abuela María de los Ángeles. Y mi padre miraba hacia arriba y se complacía de poder complacerla.

Calle Larga, a la derecha... El escueto paso de palio, con sus diez varales, de la Virgen de Ovando, confortada por el San Juan de Pedro Roldán, firmado tres veces, requiere detenerse en él. Lo primero, por el atuendo de sus imágenes: la Virgen vestía la saya y el manto de tisú de oro que le regaló don Francisco Quijano, el esposo de la camarista, Doña Luisa Aquino y Arnosa, la diadema de plata dorada que diseñó y regaló mi tío Juan Avila. Iba radiante, con el rostrillo de encaje, salpicado de joyas, y, en su mano derecha un pañuelo bordado. El San Juan, que vestía mi madre, llevaba una túnica que había sido del Cristo, y un mantolín que se le hizo del traje de una novia judía-sefardita de Marruecos. Se tocaba la impresionante cabeza de Roldán, con un nimbo de plata barroco que todos los años se le pedía a las monjas Comendadoras del Espíritu Santo. /En la imagen de la izquierda, María Santísima de los Dolores.

Calle Larga, a la derecha... El escueto paso de palio, con sus diez varales, de la Virgen de Ovando, confortada por el San Juan de Pedro Roldán, firmado tres veces, requiere detenerse en él. Lo primero, por el atuendo de sus imágenes: la Virgen vestía la saya y el manto de tisú de oro que le regaló don Francisco Quijano, el esposo de la camarista, Doña Luisa Aquino y Arnosa, la diadema de plata dorada que diseñó y regaló mi tío Juan Avila. Iba radiante, con el rostrillo de encaje, salpicado de joyas, y, en su mano derecha un pañuelo bordado. El San Juan, que vestía mi madre, llevaba una túnica que había sido del Cristo, y un mantolín que se le hizo del traje de una novia judía-sefardita de Marruecos. Se tocaba la impresionante cabeza de Roldán, con un nimbo de plata barroco que todos los años se le pedía a las monjas Comendadoras del Espíritu Santo. /En la imagen de la izquierda, María Santísima de los Dolores.

El palio, sin ser rico, era elegante. Morado, de terciopelo, estaba bordado en oro con motivos vegetales, cartelas con símbolos de la pasión y, en el fondo, al centro, el escudo de la Hermandad. Los respiraderos fueron obra del maestro Arjona, en lo que a carpintería se refiere, y, de mi padre, las excelentes cartelas pintadas con escenas de la calle de la Amargura. Pero al paso, por lo reducido, le decían ‘la caja de cerillos’. Ahora, que lucía, con la cera ardiendo y los gladiolos y los alhelíes blancos, entresacados con papaver, como el mejor paso de Sevilla.

Lo mandaba el hermano Don Antonio de la Torre González, a quien se conocía, pese a estar su rostro tapado, por cierta berruguita negra con pedúnculo que tenía en el párpado derecho, junto a la nariz, que le salía por uno de los ojos del antifaz nazareno, y , por la tos, (Ején, ején) que tenía, de vez en cuando, como un tíc nervioso.

Lo mandaba el hermano Don Antonio de la Torre González, a quien se conocía, pese a estar su rostro tapado, por cierta berruguita negra con pedúnculo que tenía en el párpado derecho, junto a la nariz, que le salía por uno de los ojos del antifaz nazareno, y , por la tos, (Ején, ején) que tenía, de vez en cuando, como un tíc nervioso.

Detrás del paso, de preste, siempre iba Don Antonio Lobo, de capa morada, con bonete. Este sacerdote se prestaba humildemente a todos estos menesteres enojosos y cansinos, y estaba presente de celebrante o de capero en todos los entierros y capellanías, porque, aunque suspendidas las licencias para confesar, tenía que ingeniárselas para sacar adelante a su prole clandestina y sacrílega. Murió santamente, como había vivido, aunque esclavo de su fogosidad juvenil y de la carne débil --o dura, según la parte--, en el Hospital de Venerables Sacerdotes de Sevilla.

Dejamos al Cristo enfilando la calle Larga, a la derecha. Y bien larga que se hacía, porque la procesión llegaba hasta la Plaza de los Jazmines y volvía por la calle Cielos, Vicario y a su templo. Serían las siete de la mañana cuando el Nazareno entraba por la Plaza de la Iglesia, abarrotada de fieles, porque infieles es que no los había en aquellos años, o, por lo menos, no se manifestaban como tales.

El paso del Cristo entrando en la Prioral por la Puerta del Sol.

Nada de palmas, ni de vítores. Un respeto religioso presidía todo el cortejo. Y el ambiente. Silencio. El paso del Cristo daría la vuelta sobre el empedrado de la Iglesia. Con las maniguetas, casi daba en las columnas. Pero no las rozaba. Fondo y para dentro. Acaso una saeta o dos. Silencio. Mujeres; penitentes de la Virgen. A la altura de la casa de don Francisco Muñoz Seca se apreciaba la luz de la cera del paso de palio. Silencio.

Cuando la Virgen con San Juan, daban la vuelta sobre el empedrado y entraban por la Puerta del Sol, las dos pesadas hojas se cerraban. La procesión había terminado. Y el  silencio seguía. El Alcalde dictaba todos los años un bando ordenando la suspensión de los espectáculos, la prohibición de la circulación rodada, el cierre de los bares... Silencio. Era ya Viernes Santo y el silencio se estrenó a las doce de la noche, una hora antes de salir por las puertas de la Prioral ‘El Silencio’. (Texto: Luis Suárez Ávila).

silencio seguía. El Alcalde dictaba todos los años un bando ordenando la suspensión de los espectáculos, la prohibición de la circulación rodada, el cierre de los bares... Silencio. Era ya Viernes Santo y el silencio se estrenó a las doce de la noche, una hora antes de salir por las puertas de la Prioral ‘El Silencio’. (Texto: Luis Suárez Ávila).

ENTRE ‘EL CHIGÜI’ Y ‘EL PRINGUE’.

ENTRE ‘EL CHIGÜI’ Y ‘EL PRINGUE’.

Solo he tenido que preguntarle por la bolsa de pescado situada a sus pies, cuando me enseña su contenido; varios salmonetes de buen tamaño y unas pescadillas; de inmediato, una catarata de información sobre la procedencia de la bolsa. «--Esta mañana a las siete, ya estaba ayudando a los pescadores en la descarga y haciéndoles “mandaos”, ¿sabe usté?…». Y continuó con su historia mientras yo observaba un nervioso movimiento de manos acariciándose ora una, ora la otra, que no sabría si atribuirlo a un tic, consecuencia de los muchos años de jalar de redes, maromas y malletas y que me recuerda aquella escena de la película “Tiempos modernos”, en la que su protagonista, Charlot, trabajaba en una cadena de montaje; toda la jornada en monótona y rutinaria acción de apretar tornillos con ambas manos, derivaban en el regreso a su domicilio, en un acto reflejo del que no podía prescindir en un repetitivo gesto de sus manos… (Texto y fotos: Alberto Boutellier Caparrós).

Solo he tenido que preguntarle por la bolsa de pescado situada a sus pies, cuando me enseña su contenido; varios salmonetes de buen tamaño y unas pescadillas; de inmediato, una catarata de información sobre la procedencia de la bolsa. «--Esta mañana a las siete, ya estaba ayudando a los pescadores en la descarga y haciéndoles “mandaos”, ¿sabe usté?…». Y continuó con su historia mientras yo observaba un nervioso movimiento de manos acariciándose ora una, ora la otra, que no sabría si atribuirlo a un tic, consecuencia de los muchos años de jalar de redes, maromas y malletas y que me recuerda aquella escena de la película “Tiempos modernos”, en la que su protagonista, Charlot, trabajaba en una cadena de montaje; toda la jornada en monótona y rutinaria acción de apretar tornillos con ambas manos, derivaban en el regreso a su domicilio, en un acto reflejo del que no podía prescindir en un repetitivo gesto de sus manos… (Texto y fotos: Alberto Boutellier Caparrós).

Hipólito Sancho (en la imagen de la izquierda) publica «La Iglesia Prioral del Puerto de Santa María y Antón Martín Calafate». Pedro Muñoz Seca estrena «Mi chica», «¡No hay no!», «La Eme», «El Escándalo» y «El Ex». Alberti publicará, ese año, ‘Bazar de la Providencia’ y ‘La farsa de los Reyes Magos, dos farsas revolucionarias’ y funda junto a su esposa, María Teresa León, la revista revolucionaria ‘Octubre’ e iniciará una gira por diversos países americanos. La vía pecuaria ‘Colada del Cementerio’ fue deslindada y amojonada los días 14 y 15 de marzo de 1934. El Maestro Dueñas es destinado a hacer el servicio militar en El Puerto. Agrupaciones carnavalescas de El Puerto participan en el Carnaval de Isla Cristina (Huelva).

Hipólito Sancho (en la imagen de la izquierda) publica «La Iglesia Prioral del Puerto de Santa María y Antón Martín Calafate». Pedro Muñoz Seca estrena «Mi chica», «¡No hay no!», «La Eme», «El Escándalo» y «El Ex». Alberti publicará, ese año, ‘Bazar de la Providencia’ y ‘La farsa de los Reyes Magos, dos farsas revolucionarias’ y funda junto a su esposa, María Teresa León, la revista revolucionaria ‘Octubre’ e iniciará una gira por diversos países americanos. La vía pecuaria ‘Colada del Cementerio’ fue deslindada y amojonada los días 14 y 15 de marzo de 1934. El Maestro Dueñas es destinado a hacer el servicio militar en El Puerto. Agrupaciones carnavalescas de El Puerto participan en el Carnaval de Isla Cristina (Huelva). La primera pata concedida como trofeo taurino fue entregada en 1934 a Vicente Barrera Cambra (en la imagen de la izquierda) que cortó, además dos orejas y rabo y toreó junto a Rafael ‘el Gallo’ y Juan Belmonte. El Teatro Principal, cerró sus puertas durante la Semana Santa, reabriéndolas el sábado de Gloria, con la película ‘Melodías de Arrabal’, en la que intervenía Carlos Gardel junto a Imperio Argentina. El Ayuntamiento, creemos que en el último trimestre del año, acordó que fueran días festivos locales, las festividades religiosas del Corpus, la Virgen del Carmen y la Virgen de los Milagros. Se crea el ‘Pósito Marítimo y de Pescadores’, siendo su primer presidente José Poquet Cabrera, entidad antecesora de la Cofradía de Pescadores.

La primera pata concedida como trofeo taurino fue entregada en 1934 a Vicente Barrera Cambra (en la imagen de la izquierda) que cortó, además dos orejas y rabo y toreó junto a Rafael ‘el Gallo’ y Juan Belmonte. El Teatro Principal, cerró sus puertas durante la Semana Santa, reabriéndolas el sábado de Gloria, con la película ‘Melodías de Arrabal’, en la que intervenía Carlos Gardel junto a Imperio Argentina. El Ayuntamiento, creemos que en el último trimestre del año, acordó que fueran días festivos locales, las festividades religiosas del Corpus, la Virgen del Carmen y la Virgen de los Milagros. Se crea el ‘Pósito Marítimo y de Pescadores’, siendo su primer presidente José Poquet Cabrera, entidad antecesora de la Cofradía de Pescadores.

LA MATRACA.

LA MATRACA.

Miguel Marroquín Travieso.

Miguel Marroquín Travieso. José Puente García.

José Puente García.  Francisco M. Arniz Sanz.

Francisco M. Arniz Sanz. José Luis Jiménez Alcázar.

José Luis Jiménez Alcázar. Paco Artola Beuzón.

Paco Artola Beuzón. Fernando Mora Eliso.

Fernando Mora Eliso.  Enrique Pedregal Valenzuela.

Enrique Pedregal Valenzuela.  Rafael Gómez Ojeda.

Rafael Gómez Ojeda.

Las agujas del frío de la madrugada las recuerdo clavadas en mi cara infantil, sorprendido, medio despierto de un sueño-vela, inquieto, expectante, ilusionado, cuando salíamos mi padre, mis hermanos y yo, calle San Juan abajo, para la Prioral a eso de la una de la noche del Jueves al Viernes Santo. Mi padre vestía la túnica de nazareno, del Señor, y , nosotros, las dalmáticas de acólitos. /El autor de la nótula, revestido de acólito, en la época que recrea.

Las agujas del frío de la madrugada las recuerdo clavadas en mi cara infantil, sorprendido, medio despierto de un sueño-vela, inquieto, expectante, ilusionado, cuando salíamos mi padre, mis hermanos y yo, calle San Juan abajo, para la Prioral a eso de la una de la noche del Jueves al Viernes Santo. Mi padre vestía la túnica de nazareno, del Señor, y , nosotros, las dalmáticas de acólitos. /El autor de la nótula, revestido de acólito, en la época que recrea. «--Ya está aquí la Comunidad de Venerables Granujas», decía el Cura, señalándonos a los que vestíamos dalmáticas. Nos habíamos estrenado en salir en el Nazareno, la Venerable, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Cofradía de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, a la imagen y semejanza de la ‘Madre y Maestra’ de Sevilla. La Cofradía se fundó en el siglo XVII, en el convento del Sr. San Agustín, donde tuvo capilla propia, con camarín, un buen retablo, y muchas arañas de cristal que lo iluminaban. El Nazareno, con eso de venerarse en el Barrio de Guía, fue erigido en Protector de las Galeras Reales de España, que tenían su base e invernadero en el frontero río Guadalete desde tiempo inmemorial. /En la imagen, Antonio Cía Moreno, párroco de la Prioral en aquella época.

«--Ya está aquí la Comunidad de Venerables Granujas», decía el Cura, señalándonos a los que vestíamos dalmáticas. Nos habíamos estrenado en salir en el Nazareno, la Venerable, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jerusalén, María Santísima de los Dolores, San Juan Evangelista, Orden Tercera de Servitas y Cofradía de Ánimas de San Nicolás de Tolentino, a la imagen y semejanza de la ‘Madre y Maestra’ de Sevilla. La Cofradía se fundó en el siglo XVII, en el convento del Sr. San Agustín, donde tuvo capilla propia, con camarín, un buen retablo, y muchas arañas de cristal que lo iluminaban. El Nazareno, con eso de venerarse en el Barrio de Guía, fue erigido en Protector de las Galeras Reales de España, que tenían su base e invernadero en el frontero río Guadalete desde tiempo inmemorial. /En la imagen, Antonio Cía Moreno, párroco de la Prioral en aquella época.

Cuando Antonio Bernal Ortega, Antoñito ‘el Sacristán’ se dirigía a la Puerta del Perdón de la Iglesia y tomaba la soga de la campana grande, todo el mundo callaba. Treinta y tres veces sonaba el badajo sobre el bronce. Eran las treinta tres campanadas, por los treinta y tres años de la vida de Cristo. Silencio. Y se hacía un silencio sepulcral. Se abría la Puerta del Sol. La gente se esperaba reverente y callada en la plaza y por la calle Palacios abajo. Se acababa de recoger, en la Capilla de la Aurora la Humildad y Paciencia. Los mismos cargadores que la habían llevado, llevaban ahora los dos pasos de ‘El Silencio’. Yo no sé cómo esos hombres tenían cuerpo para tanto. Los guiones flameaban por la plaza, las ‘representaciones’ salían tras sus estandartes. Luego, un pequeño número de penitentes nazarenos con la túnica y la capa de lana virgen blanca y los vivos, la botonadura, el cíngulo y el antifaz, morados. En rojo, sobre el hombro de las capas, a la izquierda, campeaba el Corazón de María traspasado por las siete espadas y, dentro de él, la Cruz quíntuple de Jerusalén. El estandarte bordado que hiceron en Valencia, en ‘Casa Garín’, y, por fin, el paso del Cristo. /A la izquierda, Antonio Bernal Ortega, Antoñito 'el Sacristán'.

Cuando Antonio Bernal Ortega, Antoñito ‘el Sacristán’ se dirigía a la Puerta del Perdón de la Iglesia y tomaba la soga de la campana grande, todo el mundo callaba. Treinta y tres veces sonaba el badajo sobre el bronce. Eran las treinta tres campanadas, por los treinta y tres años de la vida de Cristo. Silencio. Y se hacía un silencio sepulcral. Se abría la Puerta del Sol. La gente se esperaba reverente y callada en la plaza y por la calle Palacios abajo. Se acababa de recoger, en la Capilla de la Aurora la Humildad y Paciencia. Los mismos cargadores que la habían llevado, llevaban ahora los dos pasos de ‘El Silencio’. Yo no sé cómo esos hombres tenían cuerpo para tanto. Los guiones flameaban por la plaza, las ‘representaciones’ salían tras sus estandartes. Luego, un pequeño número de penitentes nazarenos con la túnica y la capa de lana virgen blanca y los vivos, la botonadura, el cíngulo y el antifaz, morados. En rojo, sobre el hombro de las capas, a la izquierda, campeaba el Corazón de María traspasado por las siete espadas y, dentro de él, la Cruz quíntuple de Jerusalén. El estandarte bordado que hiceron en Valencia, en ‘Casa Garín’, y, por fin, el paso del Cristo. /A la izquierda, Antonio Bernal Ortega, Antoñito 'el Sacristán'.

Calle Larga, a la derecha... El escueto paso de palio, con sus diez varales, de la Virgen de Ovando, confortada por el San Juan de Pedro Roldán, firmado tres veces, requiere detenerse en él. Lo primero, por el atuendo de sus imágenes: la Virgen vestía la saya y el manto de tisú de oro que le regaló don Francisco Quijano, el esposo de la camarista, Doña Luisa Aquino y Arnosa, la diadema de plata dorada que diseñó y regaló mi tío Juan Avila. Iba radiante, con el rostrillo de encaje, salpicado de joyas, y, en su mano derecha un pañuelo bordado. El San Juan, que vestía mi madre, llevaba una túnica que había sido del Cristo, y un mantolín que se le hizo del traje de una novia judía-sefardita de Marruecos. Se tocaba la impresionante cabeza de Roldán, con un nimbo de plata barroco que todos los años se le pedía a las monjas Comendadoras del Espíritu Santo. /En la imagen de la izquierda, María Santísima de los Dolores.

Calle Larga, a la derecha... El escueto paso de palio, con sus diez varales, de la Virgen de Ovando, confortada por el San Juan de Pedro Roldán, firmado tres veces, requiere detenerse en él. Lo primero, por el atuendo de sus imágenes: la Virgen vestía la saya y el manto de tisú de oro que le regaló don Francisco Quijano, el esposo de la camarista, Doña Luisa Aquino y Arnosa, la diadema de plata dorada que diseñó y regaló mi tío Juan Avila. Iba radiante, con el rostrillo de encaje, salpicado de joyas, y, en su mano derecha un pañuelo bordado. El San Juan, que vestía mi madre, llevaba una túnica que había sido del Cristo, y un mantolín que se le hizo del traje de una novia judía-sefardita de Marruecos. Se tocaba la impresionante cabeza de Roldán, con un nimbo de plata barroco que todos los años se le pedía a las monjas Comendadoras del Espíritu Santo. /En la imagen de la izquierda, María Santísima de los Dolores. Lo mandaba el hermano Don Antonio de la Torre González, a quien se conocía, pese a estar su rostro tapado, por cierta berruguita negra con pedúnculo que tenía en el párpado derecho, junto a la nariz, que le salía por uno de los ojos del antifaz nazareno, y , por la tos, (Ején, ején) que tenía, de vez en cuando, como un tíc nervioso.

Lo mandaba el hermano Don Antonio de la Torre González, a quien se conocía, pese a estar su rostro tapado, por cierta berruguita negra con pedúnculo que tenía en el párpado derecho, junto a la nariz, que le salía por uno de los ojos del antifaz nazareno, y , por la tos, (Ején, ején) que tenía, de vez en cuando, como un tíc nervioso.

silencio seguía. El Alcalde dictaba todos los años un bando ordenando la suspensión de los espectáculos, la prohibición de la circulación rodada, el cierre de los bares... Silencio. Era ya Viernes Santo y el silencio se estrenó a las doce de la noche, una hora antes de salir por las puertas de la Prioral ‘El Silencio’. (Texto: Luis Suárez Ávila).

silencio seguía. El Alcalde dictaba todos los años un bando ordenando la suspensión de los espectáculos, la prohibición de la circulación rodada, el cierre de los bares... Silencio. Era ya Viernes Santo y el silencio se estrenó a las doce de la noche, una hora antes de salir por las puertas de la Prioral ‘El Silencio’. (Texto: Luis Suárez Ávila).

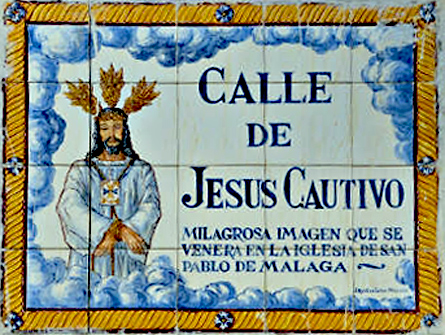

A la espalda del antiguo ayuntamiento, en la calle Jesús Cautivo, --cuyo nombre ya consta en el nomenclator de calles de 1874, acaso debido a alguna imagen que se pudiera venerar en el antiguo Convento de Descalzos-- existe un azulejo con ese nombre «Calle Jesús Cautivo, milagrosa efigie que se venera en la iglesia de San Pablo de Málaga». El azulejo fue realizado en los talleres malagueños de J. Ruiz de Luna. /Juan Melgarejo Osborne, a la sazón alcalde de la Ciudad, inaugurando el azulejo.

A la espalda del antiguo ayuntamiento, en la calle Jesús Cautivo, --cuyo nombre ya consta en el nomenclator de calles de 1874, acaso debido a alguna imagen que se pudiera venerar en el antiguo Convento de Descalzos-- existe un azulejo con ese nombre «Calle Jesús Cautivo, milagrosa efigie que se venera en la iglesia de San Pablo de Málaga». El azulejo fue realizado en los talleres malagueños de J. Ruiz de Luna. /Juan Melgarejo Osborne, a la sazón alcalde de la Ciudad, inaugurando el azulejo.

El origen de la devoción al Vía Crucis se debe a la práctica piadosa del ejercicio de recordar el recorrido que realizó Jesucristo desde el Pretorio hasta la cruz y posteriormente al sepulcro. Literalmente Vía Crucis, significa camino de la cruz. A lo largo del Vía Crucis, se representan distintas escenas de la pasión, ante las cuales se reza.

El origen de la devoción al Vía Crucis se debe a la práctica piadosa del ejercicio de recordar el recorrido que realizó Jesucristo desde el Pretorio hasta la cruz y posteriormente al sepulcro. Literalmente Vía Crucis, significa camino de la cruz. A lo largo del Vía Crucis, se representan distintas escenas de la pasión, ante las cuales se reza.

Las otras cuatro piezas, se encuentran en el interior de dos almacenes construidos por dos de las cofradías portuenses, que tienen sus titulares en el interior de la Iglesia, lo que da por una parte la seguridad de que están siendo bien custodiadas, pero por otra la certeza de que la devoción al citado Vía Crucis caducó hace ya mucho tiempo. /A la izquierda azulejo del Via Crucis del Monasterio de la Encarnación. Osuna (Sevilla).

Las otras cuatro piezas, se encuentran en el interior de dos almacenes construidos por dos de las cofradías portuenses, que tienen sus titulares en el interior de la Iglesia, lo que da por una parte la seguridad de que están siendo bien custodiadas, pero por otra la certeza de que la devoción al citado Vía Crucis caducó hace ya mucho tiempo. /A la izquierda azulejo del Via Crucis del Monasterio de la Encarnación. Osuna (Sevilla).