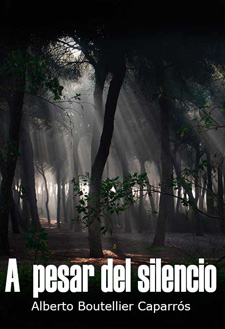

En breve verá la luz la nueva novela de Alberto Boutellier Caparrós ‘A Pesar del Silencio', estando prevista su presentación y puesta a la venta a finales del presente mes de julio o a primeros de agosto, con la editorial Publidisa. Estará disponible en todas las librerías de El Puerto y, bajo demanda, en El Corte Inglés y circuitos de distribución de Internet. Su precio será 12 euros.

En breve verá la luz la nueva novela de Alberto Boutellier Caparrós ‘A Pesar del Silencio', estando prevista su presentación y puesta a la venta a finales del presente mes de julio o a primeros de agosto, con la editorial Publidisa. Estará disponible en todas las librerías de El Puerto y, bajo demanda, en El Corte Inglés y circuitos de distribución de Internet. Su precio será 12 euros.

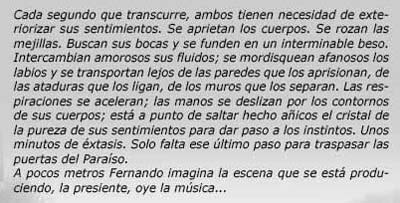

La trama versa sobre la situación de coma irreversible que el protagonista, Fernando Arbizu, experimenta tras un accidente de tráfico y el traumatismo sufrido. Dora será la heroína que luchará para intentar rescatarlo de su postración y, para ello, se marca dos objetivos: encontrar al causante del accidente y lograr los medios económicos que le permitan rehacer la vida de ambos. Un argumento apasionante con una historia de amor tallada en alto-relieve, con trata de blancas, tráfico de drogas, compañías de seguros y empresas fantasma aparecen en escena. Mientras, un joven abogado y un curtido detective tratarán de ayudar a la abnegada esposa.

Alberto escribió desde siempre. Hace 38 años, cuando llegó a El Puerto inició una novela que se quedó inconclusa. «Para escribir hay que tener sosiego y los años de El Puerto han sido de constante trabajo y no me lo han permitido. Cuando me jubilé, estuve pintando durante dos años, pero sobre 2006 cuando mis hijos me regalaron un portátil, comencé a escribir sin parar.

Me inicié con varios Blogs, en el Ideal de Granada y Jaén, donde continúo escribiendo artículos, en WordPress y en Blogspot, hasta que perdí el pudor y cometí la osadía de escribir una novela, ‘El Renegado’ (Editorial Círculo Rojo) que está a punto de agotar la primera edición de 500 ejemplares».

Me inicié con varios Blogs, en el Ideal de Granada y Jaén, donde continúo escribiendo artículos, en WordPress y en Blogspot, hasta que perdí el pudor y cometí la osadía de escribir una novela, ‘El Renegado’ (Editorial Círculo Rojo) que está a punto de agotar la primera edición de 500 ejemplares».

Comenzó algunas colaboraciones en Espacio Digital Puerto, alguna en esta web Gente del Puerto, en la revista Chauní de residentes en Marruecos. Recientemente ha aportado un relato a la novela ‘Ipolka 2’ (Editorial El Olivo) con el título de ‘Urkaildu’. Se trata de una novela en la que participan otros varios escritores, entre ellos Alvaro Rendón.

Más información de Alberto Boutellier. Nótula núm. 679 en GdP.

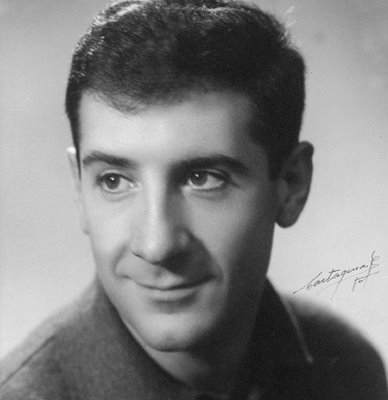

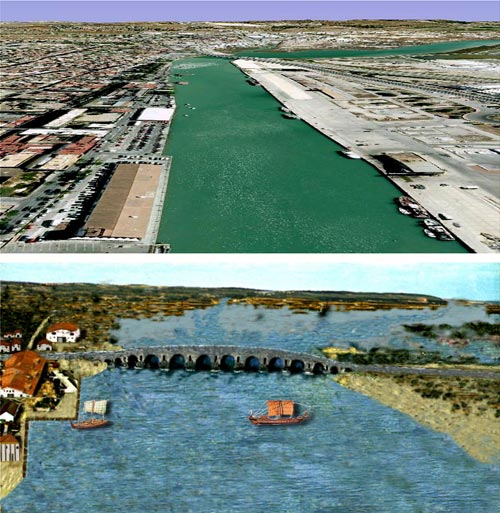

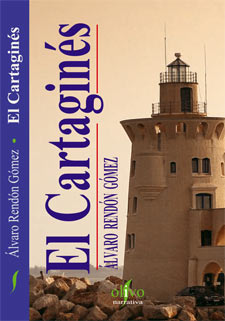

A lo largo del día de hoy se ponen a a la venta los primeros ejemplares de la novela "El Cartaginés", editada por El Olivo de Papel, de la que es autor el portuense Álvaro Rendón Gómez.

A lo largo del día de hoy se ponen a a la venta los primeros ejemplares de la novela "El Cartaginés", editada por El Olivo de Papel, de la que es autor el portuense Álvaro Rendón Gómez.

Álvaro Rendón Gómez, El Puerto de Santa María (Cádiz), 1950. Geómetra, narrador y ensayista. Licenciado en Bellas Artes. Catedrático de Dibujo. Estudiante de Cábala Hermética desde 1982, ha publicado ensayos con base geométrica como Mapas Geométricos, 1993; Análisis de recintos sagrados, 2000; Geometría paso a paso (tres volúmenes), 2001-2002; La Lápida Templaria descifrada, 2008, en colaboración con Juan Eslava Galán; La Cripta del Shemaforash, 2011. Su última novela, "Marisma con buitres", ha sido alabada por escritores de la talla de Juan Eslava Galán, premio Planeta 1987 [Librería Zorba, Larga, 69; El Puerto de Santa María; teléfono 956872195]

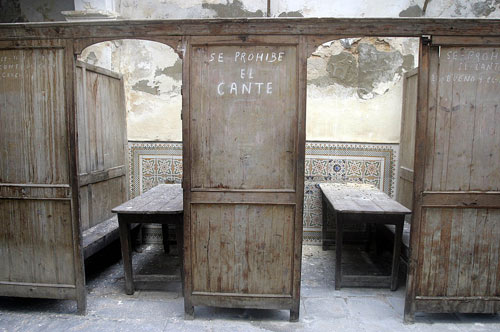

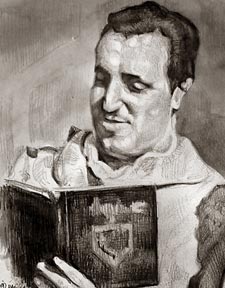

Álvaro Rendón Gómez, El Puerto de Santa María (Cádiz), 1950. Geómetra, narrador y ensayista. Licenciado en Bellas Artes. Catedrático de Dibujo. Estudiante de Cábala Hermética desde 1982, ha publicado ensayos con base geométrica como Mapas Geométricos, 1993; Análisis de recintos sagrados, 2000; Geometría paso a paso (tres volúmenes), 2001-2002; La Lápida Templaria descifrada, 2008, en colaboración con Juan Eslava Galán; La Cripta del Shemaforash, 2011. Su última novela, "Marisma con buitres", ha sido alabada por escritores de la talla de Juan Eslava Galán, premio Planeta 1987 [Librería Zorba, Larga, 69; El Puerto de Santa María; teléfono 956872195] Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.

Hablar de Muñoz-Seca es chocar con eso del ‘astracán' aunque yo quiero pasar sobre él sin detenerme, porque para mí el astracán, que según Sáinz Robles lo inventó Enrique García Alvarez, pero que como él dice fue el inolvidable autor portuense, su ‘máximo pontífice', para mí el astracán es algo que no lo tengo en cuenta. Pedro Muñoz-Seca, 'un hombre bueno, un corazón limpio, una gracia fresca, una modestia clara', como ha escrito José María Pemán, es una figura indiscutible en el teatro cómico español de todos los tiempos, al lado por ejemplo, de Jardiel Poncela o de Miguel Mihura. Cada uno, eso sí, con sus características inconfundibles, pero a una igual altura. Por tanto a Muñoz-Seca no hay que relegarlo al olvido, como es el caso de algunos que parecen ignorarlo, tal ves porque existe una creencia, de la que yo no participo, de que el teatro cómico es, diríase, un teatro menor al que no debe prestársele demasiada atención. Admito que Pedro Muñoz-Seca tengan sus detractores pero de eso a punto menos que ignorarlo, me parece un error lamentable. Con astracán o sin él, no siempre sus obras de las cerca de trescientas que escribió, han de ser consideradas como productos tan sólo para la risa, lo cual es ya un bien, porque el hacer reír no sienta mal a nadie. En Muñoz-Seca, muchas veces, tras la escena disparatada y regocijante, se esconde un fondo humano y serio.