Quienes conocieron al Vista Alegre contaron que fue un establecimiento de reconocido prestigio dentro y fuera de El Puerto, una de las ofertas hosteleras más sólidas que una ciudad como la nuestra, abierta y volcada al turismo, ofreció a sus visitantes entre los años 40 de los siglos XIX y XX.

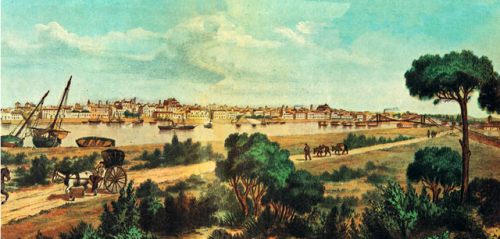

En la Bajamar, frente al Hospital de San Juan de Dios, el Hotel Vista Alegre. Con una altura menos que por Micaela Aramburu, su amplia terraza ofrecía una espléndida vista del río y las marismas del Guadalete, las salinas, el pinar del Coto de la Isleta, la Sierra de San Cristóbal…. En el muelle del Vapor, los Adriano I y II.

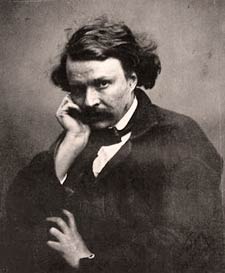

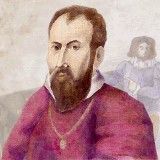

Como muchos portuenses recuerdan, se ubicaba en un sobrio y elegante inmueble de la calle Micaela Aramburu esquina a la de Guadalete, con la fachada posterior mirando al río, desde donde se contemplaría una hermosa panorámica que le dio nombre al local. Así lo percibió en 1840 uno de los célebres personajes que conocieron sus estancias, el escritor y viajero francés Théophile Gautier, que en su Viaje por España (1843) anotó: “Después de almorzar a toda prisa en la fonda de Vista Alegre, que merece su nombre a las mil maravillas...”. En la imagen de la izquierda, Théophile Gautier (1811-1872).

Como muchos portuenses recuerdan, se ubicaba en un sobrio y elegante inmueble de la calle Micaela Aramburu esquina a la de Guadalete, con la fachada posterior mirando al río, desde donde se contemplaría una hermosa panorámica que le dio nombre al local. Así lo percibió en 1840 uno de los célebres personajes que conocieron sus estancias, el escritor y viajero francés Théophile Gautier, que en su Viaje por España (1843) anotó: “Después de almorzar a toda prisa en la fonda de Vista Alegre, que merece su nombre a las mil maravillas...”. En la imagen de la izquierda, Théophile Gautier (1811-1872).

LOS BADANELLI: APOGEO Y DECADENCIA

Cuando Gautier recaló en El Puerto en septiembre de 1840, la fonda estaba recién inaugurada. Una jerezana –Manuela Vega- y luego un gaditano –Joaquín Sánchez- fueron sus primeros propietarios, desde su origen nombrada Vista Alegre. Pero no pudieron o no supieron consolidar el negocio, permaneciendo en sus manos poco tiempo, al contrario que pasaría con el tercer propietario, un italiano residente en El Puerto que adquirió el inmueble a fines de 1846: Tomás Badanelli Guidotti.

Bajo su dirección, dilatada en el tiempo, la posada conoció su primera época dorada. Ya fuera por ser un avispado hombre de negocios, o bien por suerte, fue todo un acierto hacerse cargo del establecimiento entonces, pues en el verano de 1846 el Ayuntamiento comenzó a organizar, con el fin de atraer la llegada de forasteros y hacerles más grata su estancia en la ciudad, diversos actos festivos y lúdicos durante la temporada veraniega, siendo el paseo del Vergel –que se prolongaba desde Micaela Aramburu esquina a Palacio hasta la perpendicular con la plaza de la Herrería- el principal marco donde se celebraron los festejos.

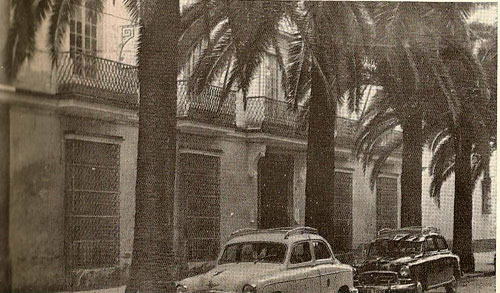

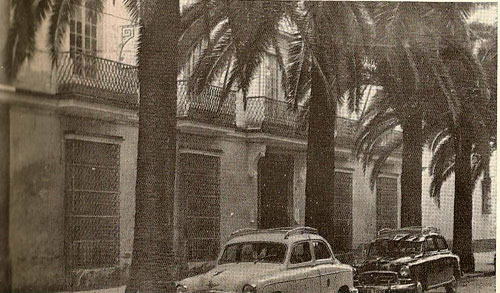

El paseo del Vergel en su tramo de Micaela Aramburu hacia 1910. A la derecha, el Hotel Vista Alegre. Las acacias blancas se plantaron en 1870, reemplazadas por palmeras en 1914. Los bancos se instalaron en 1908. / Foto, archivo de Luis Suárez Ávila.

Un mapa de Lombardía y Venecia de1859 como éste fue el que Baroja vio en el patio del hotel.

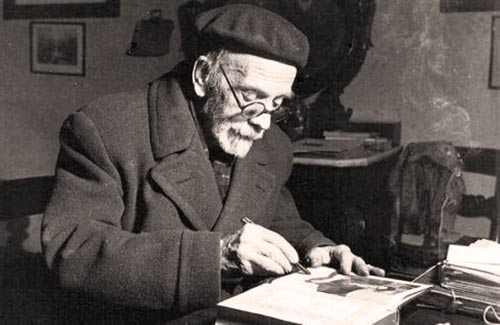

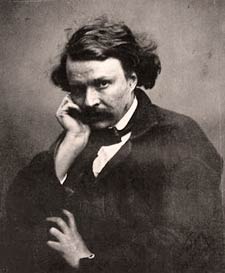

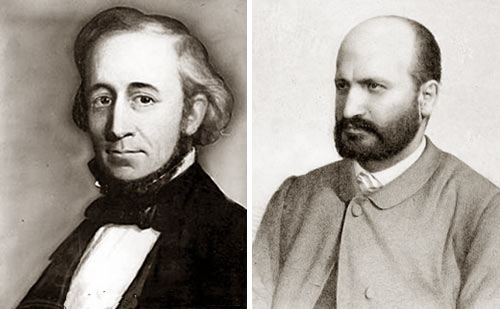

Tomás Badanelli había nacido en 1797 en alguna localidad italiana que no he podido determinar. Al respecto, Pío Baroja (ver nótula núm. 1121 en Gente del Puerto), que se alojó en el Vista Alegre hacia 1910, escribió en la novela El mundo es ansí (1912): “Hemos ido a una fonda próxima a la ría, que se llama de Vista Alegre. Esta fonda debió de ser de un italiano; yo lo supongo al ver las paredes llenas de litografías y de grabados con vistas de Italia; probablemente el dueño era algún lombardo o veneciano, porque hay en el patio el plano del reino lombardo-véneto hecho el año 1859.”

Pío Baroja asomado al balcón de su casona ‘Itzea’, en Vera de Bidasoa (Navarra).

Y continuaba describiendo, en boca de uno de los personajes de la obra, el paisaje que contempló desde su habitación: “Desde el balcón de mi cuarto se ve la entrada del Guadalete. En el barro del río hay un casco viejo de un barco que están componiendo; un poco más lejos, al lado de una barraca, se ven las costillas de otro barco sostenidas por puntales. Sobre el muelle de la Ribera, unos cuantos hombres y chicos hacen cuerda con cáñamo; los hombres marchan hacia atrás con una madeja de estopa a la cintura y los chicos dan vuelta, mientras tanto, a una manivela que retuerce la maroma. 6 Cerca, a la izquierda, hay junto al río una antigua fuente, pintada de rojo, que se llama la Galera. [...]

La Ribera que conoció Baroja, junto a la plaza de la Pescadería.

Antes de acostarme he estado un momento en el balcón. La noche estaba tibia, la marea alta, la ría brillaba bajo el cielo lleno de nubes plateadas, iluminadas por la luna, las barcas se levantaban en la ribera y, enfrente, en la otra orilla, sobre una lengua de tierra, se destacaba en el cielo el perfil de unos pinos.”

Y en su biografía novelada Juan Van Halen, el oficial aventurero (1933), Baroja añadía nuevas impresiones del local que conoció y de su antiguo propietario: “Luego fui al Puerto de Santa María y paré en el hotel Vista Alegre. El hotel, ya viejo, descuidado, con cierto aire extranjero, tenía gracia. En las paredes de los pasillos colgaban cuadros, estampas con vistas y escenas de los Alpes y un mapa del reino lombardo-véneto. El hotel, según se decía, había sido fundado en 1846, época de prosperidad del Puerto, por unos italianos caldereros. Por entonces daba impresión de abandono, las puertas cerraban mal, los suelos estaban alabeados, los pestillos se caían. Todo me parecía ruinoso, desolado y decadente.”

Sobre el oficio de calderero atribuido por don Pío a Tomás Badanelli, nada puedo afirmar, ni desmentir. Sus actividades profesionales en Italia las desconozco. No obstante –y no parece que sea una coincidencia- consta que en 1853 residían o trabajaban en una accesoria de la posada dos hermanos de profesión caldereros, nacidos en el municipio italiano de Maratea, Juan y Domingo Moya Blando, lo que hace pensar en un error de quienes le transmitieron los orígenes del local a Baroja.

Tomás Badanelli se había asentado en El Puerto en 1825, cuando tenía 28 años, siguiendo los pasos de su padre, Bartolomé, quien ya en 1812 regía una posada –no sé cuál- en nuestra ciudad, ejerciendo entonces de diputado del gremio de posaderos.

Tomás, ya viudo cuando se hizo cargo del Vista Alegre, vivió con sus tres hijos, Lucas, Pedro y Luisa, de segundo apellido Noli, que desde el principio trabajaron con su padre, y cuando falleció continuaron rigiendo el negocio. Al paso de unos meses de que Tomás abriera el establecimiento, de Italia llegó su hermano Bernardo para trabajar con él.

Imagen de 1889. A la izquierda, el Vista Alegre, mientras un gentío embarca en el vapor Emilia (1883-1895) o el Puerto de Santa María (1888-1921), de la flota de Antonio Millán que entonces cubrían la travesía entre El Puerto y Cádiz.

Junto a la familia Badanelli, siete trabajadores fueron los primeros que se ocuparon de atender la posada: dos asturianos, dos gallegos y tres sanluqueñas, Gertrudis Girón y sus hijas Dolores y Concepción. En 1849 la plantilla de trabajadores se incrementó a diez, cifra que número arriba o abajo se mantendría en las siguientes décadas.

Desde el comienzo, en una accesoria del inmueble Badanelly estableció una tienda de vinos y comidas también llamada Vista Alegre, que a juzgar por el número de seis trabajadores que conformaban su plantilla, todos montañeses, debió de tener cierta entidad.

Señal de la consolidación y prosperidad que por estos años gozaba la posada es el hecho de que su dueño abriese una tienda de vinos en la Ribera –ya abierta en 1859- nombrada Las Delicias (esquina a Javier de Burgos, donde tras la guerra civil abrió la taberna Tetuán, por último llevada por Manuel Arniz).

La calle Guadalete (antigua callejuela de los Baños): a un lado el Vista Alegre; al otro, el Hospital de San Juan de Dios. / Foto, colección de Vicente González Lechuga.

En el verano de 1857 Badanelli solicitó al Ayuntamiento la enajenación a su favor de la callejuela de los Baños (hoy calle Guadalete) para cerrarla con verjas y transformarla en un salón ajardinado de la fonda. La Corporación, en razón a que la calle era de escaso tránsito, ocupada por las noches por ‘gente de mal vivir’ y por haberse convertido en un vertedero de basuras, acordó aprobar lo solicitado.

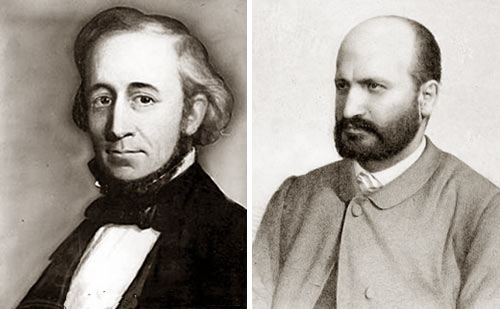

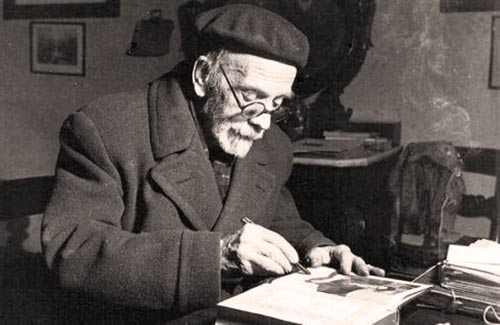

Unos años antes, en 1851, el neoyorquino John Esaías Warren –agregado cultural de la embajada de Estados Unidos en España- dejó escrita esta escueta opinión del establecimiento en su obra Notes of an Attaché in Spain in 1850: “el viajero puede encontrar [en El Puerto] un confortable aunque modesto hotel, el Vista Alegre”. Y del mismo modo, un joven granadino que con los años se afianzaría como escritor, Pedro Antonio de Alarcón, recordando su paso por El Puerto en 1854, dejó en su libro Viajes por España (1883) esta otra breve impresión del local: “...allí, la fonda de Vista Alegre, que es un modelo en su clase.”

A la izquierda, el diplomático norteamericano John Esaías Warren (1827-1896). A la derecha, Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891).

Después de estar al frente del negocio durante tres décadas, Tomás Badanelli falleció a mediados de los 70. Sus hijos continuaron su labor, especialmente el mayor, Lucas, casado con la italiana Devota Cavallari. Cuando Lucas murió, en 1886, se hicieron cargo de la posada -ya con el calificativo de hotel- su viuda e hijos, Bernardo y Filomena, que lo mantuvieron en sus manos hasta 1913.

Tres años antes, en 1910, así se anunciaba al local en la Revista Portuense: “Gran Hotel y restaurant de Vista Alegre. Paseo del Vergel, 9. Luz eléctrica en toda la casa. Amplias habitaciones para familias. Hospedaje desde 5 ptas. Montado a la moderna con todas las comodidades apetecibles. Gran confort. English spoken. Cocina a la española y a la inglesa. Servicio esmerado. Gerente: Julio Tardío.” (Éste, de profesión cosario, fue el abuelo de nuestro paisano el pintor Rafael Tardío Alonso.Ver nótula 736 en GdP)

Rafael Tardío, José Luis Tejada y Carlos Scat, mediados los 40 del siglo pasado, con el río de fondo.

En esta última etapa, como complemento a un negocio que comenzaba a flaquear, al menos desde 1902 una accesoria de la parte posterior del edificio se habilitó para el alquiler de carruajes de cuatro caballerías. Pero al Vista Alegre, por entonces ruinoso, asolado y decadente -al decir de Baroja-, tras permanecer en manos de la familia Badanelli durante 67 años, le había llegado el momento de encarar el futuro con ánimos renovados y nuevas perspectivas. La familia Badanelli, o al menos parte de ella, pasó entonces, tras cerrar el hotel en 1913, a residir a Sanlúcar.

Dª ROSARIO RODRÍGUEZ, LA SEGUNDA ÉPOCA DORADA

En abril de 1914 –ahora hace un siglo- adquirió el negocio una inquieta emprendedora portuense, doña Rosario Rodríguez (que también llevó el Hotel Portuense en la calle Luna, el Hotel París en Larga, el restaurante de la Rotonda de La Puntilla y el aún abierto Hostal Loreto en Ganado; y en Sevilla el Hotel Emperador, en Córdoba el Vista Alta y en Chiclana el Balneario de Fuente amarga). En 1914 también se remodeló –buena cosa para el hotel- el paseo del Vergel, cuando se plantaron las palmeras que hoy, a cuenta del picudo, están a punto, las pocas que se salvaron, de desaparecer (ver nótula núm. 1761 en GdP).

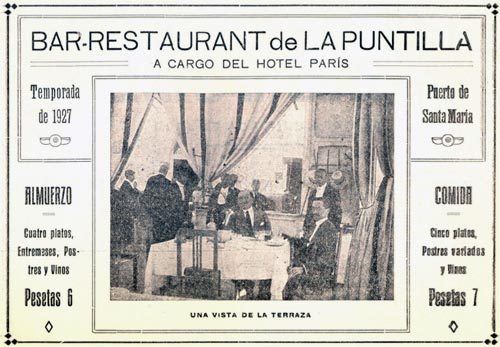

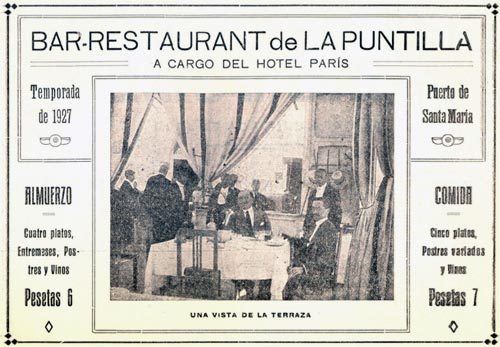

Anuncio del Bar-Restaurant La Puntilla, a cargo del Hotel París, propiedad deRosario Rodríguez. Almanaque de Verano 1927.

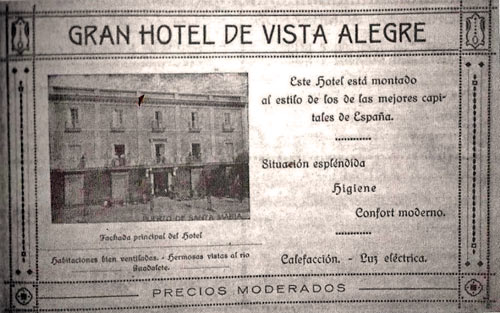

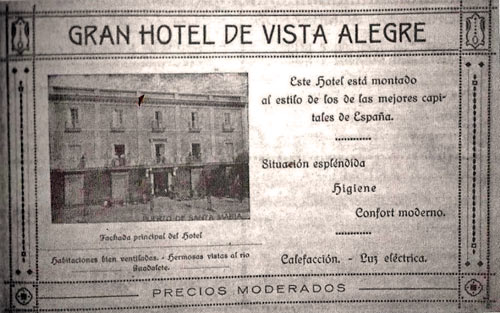

Profundamente transformado el Vista Alegre en sus habitaciones y mobiliario, comenzó a anunciarse como “Gran Hotel de Vista Alegre, montado al estilo de los de las mejores capitales de España”. En 1915, la dirección del hotel regalaba a cada cliente –decía la Revista Portuense- “una elegante carterita de viaje, con espejo, peine, gancho para botones y limpia uñas”, y al año siguiente un abanico con un anuncio del hotel.

Publicidad del Vista Alegre en la Revista Portuense, en 1915.

Por entonces, doña Rosario, siguiendo una recomendación de la Revista, vendía en el hotel, con vista a ser consumidos en la playa, unos tentempiés contenidos en cestas. Así lo contó el periódico: “Ayer se han empezado a expender las cestas que con un lunch ha confeccionado la inteligente propietaria del Hotel de Vista Alegre doña Rosario Rodríguez. Es verdaderamente delicada la preparación de los alimentos que forman el menú de dichas cestas. La de ayer contenía lo siguiente: tortilla, emparedado de salchichón, mayonesa de langostinos, dulces y pan. El precio fijado es de 2 pesetas y con media botella de vino 2,75 ptas. De seguir el Hotel vendiendo esas cestas, no ya sólo para la playa, sino para muchas casas particulares, se han de vender como pan bendito. La presentación es también muy cómoda y adecuada al objeto que se destina.”

La playa de La Puntilla a comienzos del siglo XX. A la derecha, los Baños El Porvenir, de la familia Neto, instalados por vez primera en 1885.

Y la propietaria del hotel continuó desempeñando una lúcida tarea de reformas y mejoras del servicio que prestaba el negocio. En la temporada veraniega de 1917, según informaba la Revista, se montó en la fachada principal, la de Micaela Aramburu, una marquesina y una terraza, desde entonces “punto de reunión de numerosas personas, que elogian la iniciativa realizada”; a la vez, y dado que los tiempos avanzaban una barbaridad, se instaló “una cámara frigorífica que conserva los alimentos y produce nieve que se utiliza en las necesidades del Hotel, cuyo mecanismo se mueve con un motor eléctrico”. El hospedaje costaba entonces a partir de 10 pesetas; las comidas desde 5 ptas; los almuerzos desde 4 ptas y el té o el lunch desde 3 ptas. Año también el de 1917 en que el Vista Alegre, siempre con fama de contar con un espléndido servicio de cocina, se hizo cargo del restaurante del Tiro de Pichón.

El salón-comedor del hotel, con vistas al río, fue habitual lugar donde se celebraron numerosos actos de sociedad y banquetes familiares, sociales, políticos, de negocio..., de los que daba detallada y buena cuenta la Revista Portuense.

Tertulia en el patio del Vista Alegre, hacia 1920.

También fue el Vista Alegre un tradicional lugar donde se reunían aficionados taurinos antes y después de las afamadas corridas celebradas en el coso portuense. Como muestra de ello, valga este testimonio fechado en agosto de 1928, si bien la fuente en que bebió el texto se escribió en la propia fonda de Vista Alegre por un anónimo visitante en 1889: “...Hojeando papeles, tropiezo con chistosa revista de una de esas animadas corridas lidiadas a fines del siglo XIX. Era costumbre en la aristocracia jerezana apearse a su llegada al Puerto en aquella célebre e inolvidable fonda de Vista Alegre donde se apuraban sendas cañas de la manzanilla sanluqueña y las damas cubrían con airosa mantilla blanca, negra o de morillas, la alta peina y en su cobija pendían la ligera malvaloca, flor de moda en aquellos tiempos.

Aficionados taurinos en el patio del hotel en torno a Manuel del Pino, ‘Niño del Matadero’. / Foto de Manuel Pico en copia del Centro Municipal de Patrimonio Histórico.

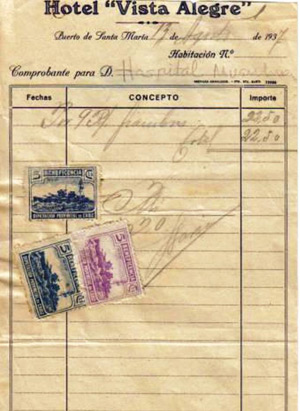

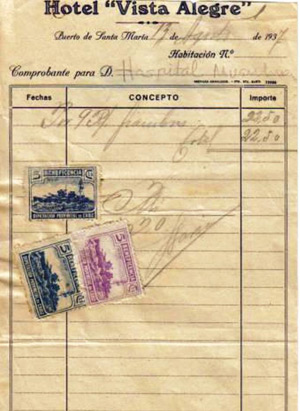

[...] Concluida la corrida, era de nuevo invadida la fonda de Vista Alegre por el elemento aristocrático, donde en bien servidas mesas cada reunión de amigos y señoras formando una pequeña peña alegremente cerraban en animada charla sobre los accidentes de la corrida”. Ciertamente, la inmediatez a la posada de la parada de coches de alquiler y del muelle del Vapor, tradicionalmente empleados por los aficionados taurinos de la bahía, propició que fuera habitual lugar de reunión de quienes asistían a las corridas. Circunstancia que debían propiciar los propios dueños del establecimiento a fines del XIX, pues Lucas Badanelli, en la década de los 80, era consejero y secretario de la Compañía que regía la Plaza de Toros. /En la imagen de la izquierda, factura del 13 de agosto de 1937 por 9 raciones de fiambres vendidas al ‘hospital musulmán’, el ‘hospital de sangre’ que al inicio de la guerra se estableció en el Colegio San Luis Gonzaga para la cura de los legionarios y moros de las tropas franquistas.

[...] Concluida la corrida, era de nuevo invadida la fonda de Vista Alegre por el elemento aristocrático, donde en bien servidas mesas cada reunión de amigos y señoras formando una pequeña peña alegremente cerraban en animada charla sobre los accidentes de la corrida”. Ciertamente, la inmediatez a la posada de la parada de coches de alquiler y del muelle del Vapor, tradicionalmente empleados por los aficionados taurinos de la bahía, propició que fuera habitual lugar de reunión de quienes asistían a las corridas. Circunstancia que debían propiciar los propios dueños del establecimiento a fines del XIX, pues Lucas Badanelli, en la década de los 80, era consejero y secretario de la Compañía que regía la Plaza de Toros. /En la imagen de la izquierda, factura del 13 de agosto de 1937 por 9 raciones de fiambres vendidas al ‘hospital musulmán’, el ‘hospital de sangre’ que al inicio de la guerra se estableció en el Colegio San Luis Gonzaga para la cura de los legionarios y moros de las tropas franquistas.

La fachada principal del inmueble, entonces Casa del Sindicato, a fines de los 50. / Foto, Mesa.

LOS ÚLTIMOS AÑOS

Después, o quizás un poco antes, de que doña Rosario Rodríguez se hiciera cargo, hacia 1928, del Hotel París de la Calle Larga (donde estuvo el Círculo de Labradores), el Vista Alegre permaneció un tiempo cerrado. Reabrieron el negocio –“aquella acreditadísima casa portuense que tan justa fama y prestigio gozó no ya solo en Andalucía, sino en otras muchas regiones de España”, decía la Revista- Gabriel Simeón, hijo de doña Rosario, y un cuñado de éste, Manuel Moreno Moreno, celebrándose en aquella jornada, el 21 de junio de 1931, un banquete en homenaje al presidente del Círculo de Labradores, Antonio Rives Bret (con nótula núm. 1257 en GdP). Luego Manuel llevó, entre otros locales, La Antigua de Cabo en Larga esquina a Ganado –a partir de 1941- y en la Ribera abrió en 1962 el Échate pa’ yá. Su hijo, Manolo M. Simeón (con nótula núm. 981 en GdP) –que nació en el Vista Alegre-, querido amigo y excelente profesional, se jubilaría el año 2000 llevando, desde 1972, el Bar La Solera, lindero al Hostal Loreto de su abuela Rosario.

La fachada de la Bajamar a comienzos de los 70, poco antes del derribo. / Foto, colección de Vicente González Lechuga.

Durante la guerra civil, el Vista Alegre fue requisado para servir de alojamiento a los oficiales italianos presentes en El Puerto. Reabrió sus puertas el hotel tras la contienda, pero por poco tiempo, cerrando –la dura posguerra- hacia 1941. Se convirtió entonces el edificio en la sede de la Delegación Sindical, hasta que en septiembre de 1972 se derribó. Hoy, en su solar se levanta un bloque de viviendas que conserva el nombre que durante un siglo llevó la posada y hotel Vista Alegre, el que, como dijo Gautier, merecía su nombre a las mil maravillas. /Texto: Enrique Pérez Fernández.

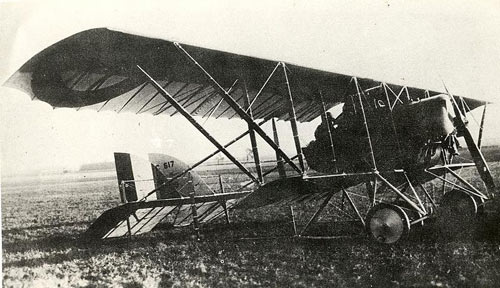

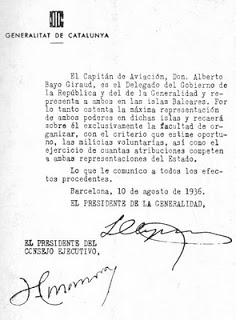

Antes de comenzar el segundo día de aviación, vuela Alberto Bayo a Cádiz para recoger a Francisco Leal, mayordomo del Ayuntamiento de esa ciudad y propietario de la Cervecería Inglesa. A las 12:30 emprenden el vuelo de regreso a El Puerto, llegando a la Puntilla ocho minutos más tarde. La playa era ya un hormiguero de gente: "A todo El Puerto que estaba allí -explicaría la Revista Portuense- se unía cerca de 2.000 jerezanos que habían venido por los trenes de la mañana y el mixto". Tras engrasar y cargar de gasolina el aeroplano, el piloto efectúa un primer recorrido de diez minutos, en los que realiza "evoluciones y ejercicios maravillosos". En el segundo vuelo montan en el aparato Pedro Hernández Carrera y el joven Bernardo Rodríguez Morgado (Sevilla, 1898), mi abuelo paterno, quien aquella tarde de domingo tomó desde el aire la fotografía que ilustra este texto, anotando después al dorso de la misma: "Puerto de Santa María, 22-8-1920. Sobre aparato Caudron, motor Le Rhône. Piloto Bayo". Volaron a casi 1.500 metros de altura "sobre El Puerto y la playa -continúa la Revista Portuense-, recorriendo el curso del río, siendo uno y otro recorrido, según esos pasajeros, realmente pintorescos e ideales". /Bayo Giroud ocupó puestos de responsabilidad durante la República.

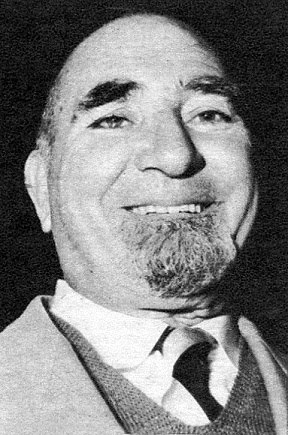

Antes de comenzar el segundo día de aviación, vuela Alberto Bayo a Cádiz para recoger a Francisco Leal, mayordomo del Ayuntamiento de esa ciudad y propietario de la Cervecería Inglesa. A las 12:30 emprenden el vuelo de regreso a El Puerto, llegando a la Puntilla ocho minutos más tarde. La playa era ya un hormiguero de gente: "A todo El Puerto que estaba allí -explicaría la Revista Portuense- se unía cerca de 2.000 jerezanos que habían venido por los trenes de la mañana y el mixto". Tras engrasar y cargar de gasolina el aeroplano, el piloto efectúa un primer recorrido de diez minutos, en los que realiza "evoluciones y ejercicios maravillosos". En el segundo vuelo montan en el aparato Pedro Hernández Carrera y el joven Bernardo Rodríguez Morgado (Sevilla, 1898), mi abuelo paterno, quien aquella tarde de domingo tomó desde el aire la fotografía que ilustra este texto, anotando después al dorso de la misma: "Puerto de Santa María, 22-8-1920. Sobre aparato Caudron, motor Le Rhône. Piloto Bayo". Volaron a casi 1.500 metros de altura "sobre El Puerto y la playa -continúa la Revista Portuense-, recorriendo el curso del río, siendo uno y otro recorrido, según esos pasajeros, realmente pintorescos e ideales". /Bayo Giroud ocupó puestos de responsabilidad durante la República. Estimulado quizás por esta experiencia aérea, Bernardo Rodríguez Morgado obtendría más tarde -3 de agosto de 1931- el título de piloto aviador civil. Se han cumplido 80 años de su muerte, acaecida al estrellarse la avioneta Fiat que pilotaba contra la azotea del Hotel Cristina de Sevilla el 18 de abril de 1934, mientras realizaba trabajos de propaganda comercial. /Bayo Giroud, en una imagen de su última etapa.

Estimulado quizás por esta experiencia aérea, Bernardo Rodríguez Morgado obtendría más tarde -3 de agosto de 1931- el título de piloto aviador civil. Se han cumplido 80 años de su muerte, acaecida al estrellarse la avioneta Fiat que pilotaba contra la azotea del Hotel Cristina de Sevilla el 18 de abril de 1934, mientras realizaba trabajos de propaganda comercial. /Bayo Giroud, en una imagen de su última etapa.

Como muchos portuenses recuerdan, se ubicaba en un sobrio y elegante inmueble de la calle Micaela Aramburu esquina a la de Guadalete, con la fachada posterior mirando al río, desde donde se contemplaría una hermosa panorámica que le dio nombre al local. Así lo percibió en 1840 uno de los célebres personajes que conocieron sus estancias, el escritor y viajero francés Théophile Gautier, que en su Viaje por España (1843) anotó: “Después de almorzar a toda prisa en la fonda de Vista Alegre, que merece su nombre a las mil maravillas...”. En la imagen de la izquierda, Théophile Gautier (1811-1872).

Como muchos portuenses recuerdan, se ubicaba en un sobrio y elegante inmueble de la calle Micaela Aramburu esquina a la de Guadalete, con la fachada posterior mirando al río, desde donde se contemplaría una hermosa panorámica que le dio nombre al local. Así lo percibió en 1840 uno de los célebres personajes que conocieron sus estancias, el escritor y viajero francés Théophile Gautier, que en su Viaje por España (1843) anotó: “Después de almorzar a toda prisa en la fonda de Vista Alegre, que merece su nombre a las mil maravillas...”. En la imagen de la izquierda, Théophile Gautier (1811-1872).

[...] Concluida la corrida, era de nuevo invadida la fonda de Vista Alegre por el elemento aristocrático, donde en bien servidas mesas cada reunión de amigos y señoras formando una pequeña peña alegremente cerraban en animada charla sobre los accidentes de la corrida”. Ciertamente, la inmediatez a la posada de la parada de coches de alquiler y del muelle del Vapor, tradicionalmente empleados por los aficionados taurinos de la bahía, propició que fuera habitual lugar de reunión de quienes asistían a las corridas. Circunstancia que debían propiciar los propios dueños del establecimiento a fines del XIX, pues Lucas Badanelli, en la década de los 80, era consejero y secretario de la Compañía que regía la Plaza de Toros. /En la imagen de la izquierda, factura del 13 de agosto de 1937 por 9 raciones de fiambres vendidas al ‘hospital musulmán’, el ‘hospital de sangre’ que al inicio de la guerra se estableció en el Colegio San Luis Gonzaga para la cura de los legionarios y moros de las tropas franquistas.

[...] Concluida la corrida, era de nuevo invadida la fonda de Vista Alegre por el elemento aristocrático, donde en bien servidas mesas cada reunión de amigos y señoras formando una pequeña peña alegremente cerraban en animada charla sobre los accidentes de la corrida”. Ciertamente, la inmediatez a la posada de la parada de coches de alquiler y del muelle del Vapor, tradicionalmente empleados por los aficionados taurinos de la bahía, propició que fuera habitual lugar de reunión de quienes asistían a las corridas. Circunstancia que debían propiciar los propios dueños del establecimiento a fines del XIX, pues Lucas Badanelli, en la década de los 80, era consejero y secretario de la Compañía que regía la Plaza de Toros. /En la imagen de la izquierda, factura del 13 de agosto de 1937 por 9 raciones de fiambres vendidas al ‘hospital musulmán’, el ‘hospital de sangre’ que al inicio de la guerra se estableció en el Colegio San Luis Gonzaga para la cura de los legionarios y moros de las tropas franquistas.

Yo recuerdo a su sobrino Juan Varela Gilabert, en la imagen de la izquierda,

Yo recuerdo a su sobrino Juan Varela Gilabert, en la imagen de la izquierda,

En esas Obras del Puerto, en cuya Dirección hay que citar a D. Antonio Duran, a D. Juan Machimbarrena, a D. Manuel Álvarez Aguirre y a D. José Antonio Español

En esas Obras del Puerto, en cuya Dirección hay que citar a D. Antonio Duran, a D. Juan Machimbarrena, a D. Manuel Álvarez Aguirre y a D. José Antonio Español

UN PAPA HUÍDO

UN PAPA HUÍDO

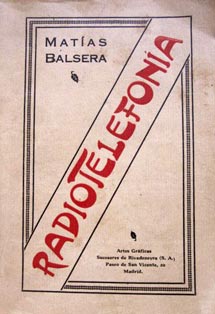

Este hijo de telegrafista, que en 1903 ingresa en el Cuerpo de Telégrafos, hará entre El Puerto de Santa María y Cádiz, las primeras pruebas de telegrafía sin hilos. El éxito de las pruebas hizo que Marconi se interesase por las mismas. Construye, por esa época, la primera estación de Radioaficionado en España.

Este hijo de telegrafista, que en 1903 ingresa en el Cuerpo de Telégrafos, hará entre El Puerto de Santa María y Cádiz, las primeras pruebas de telegrafía sin hilos. El éxito de las pruebas hizo que Marconi se interesase por las mismas. Construye, por esa época, la primera estación de Radioaficionado en España. PRECURSOR DE LA RADIO COMERCIAL.

PRECURSOR DE LA RADIO COMERCIAL.

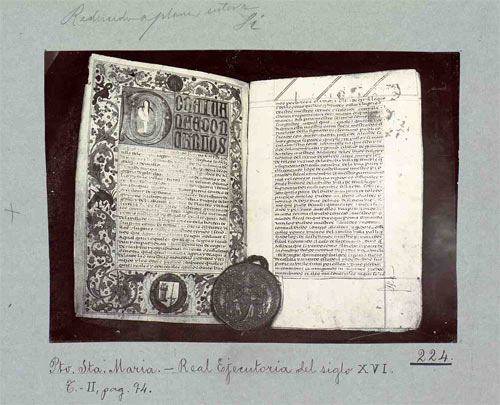

El Ministerio de Cultura y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizaron el proyecto de investigación, conservación, digitalización y difusión del

El Ministerio de Cultura y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realizaron el proyecto de investigación, conservación, digitalización y difusión del

Mordecai Manuel Loach, con tan singular nombre bíblico, si bien era de nacionalidad estadounidense, provenía de judíos portugueses, el cual llegó a plantear y fundar una comunidad hebrea ‘Ararat’, siendo precursor del moderno sionismo.

Mordecai Manuel Loach, con tan singular nombre bíblico, si bien era de nacionalidad estadounidense, provenía de judíos portugueses, el cual llegó a plantear y fundar una comunidad hebrea ‘Ararat’, siendo precursor del moderno sionismo.