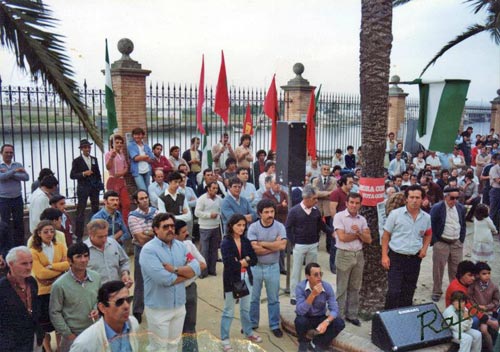

Hace unos años la polémica en torno a la obra de Chillida en la montaña de Tindaya enfrentó a dos colectivos activos. Ecologistas y artistas se prodigaron en todo tipo de ’elogios’ recíprocos entre los que destacaron, sin duda, unas palabras del autor que tachaban de incultos a todos aquellos que mostraron su incomprensión sobre la obra. La intervención trataba, recurriendo esta vez a las palabras más sensatas de Chillida, de modelar el vacío en un espacio natural tan potente como el interior de una gran montaña.

Muy cerca de nosotros contamos con una operación con raíces históricas, y bastante menos polémica: las Cuevas Canteras de la Sierra de San Cristóbal. Desde allí, la piedra arenisca del Puerto ha partido durante siglos, empleándose en un amplio catálogo tanto de monumentos civiles y religiosos como de discreta arquitectura doméstica. Pero si notables han sido los edificios que, como la Catedral de Sevilla, se han levantado con nuestra piedra, resultan también sorprendentes los espacios vacíos que la importante actividad de los canteros de la zona nos ha dejado, a modo de negativos de la historia de la arquitectura de nuestra región.

Se trata de explotaciones subterráneas en galerías, formadas mediante la apertura en el flanco de la cantera en la misma dirección de las bancadas una galería de dimensiones suficientes para permitir el transporte holgado de las piedras a extraer. La cueva o subterráneo se forma entonces partiendo de esta galería y extrayendo piedra en todos los sentidos, dejando siempre pilares aislados que sostengan su techo natural. El espacio resultante resulta espectacular.

Pese a ello, su estado actual es, al menos, triste: desde restos de animales a caseros sofás de sky dan al lugar una imagen sugerente pero preocupante. En el caso de las cuevas ocupadas por el Ejercito la situación es por el contrario bastante mejor, al haberse preocupado éste de su limpieza y mantenimiento.

En la propuesta de recuperación de las Cuevas planteada como Proyecto Fin de Carrera por la arquitecta María Llerena, brillantemente seleccionada para la Bienal de Arquitectura Española, podemos encontrar una impecable atención a dos premisas básica en la intervención sobre un lugar tan sensible: respeto al pasado y vocación de futuro.

Por una parte, este espacio tan sugerente resulta difícil de dotar de un uso habitual sin intervenciones radicales que alteren su carácter, sin embargo, con escasos recursos, esta capacitado para albergar usos puntuales: exposiciones, conciertos, recepciones, actos culturales, etc... Por otra parte, se acostumbra a pensar actualmente en la necesidad de establecer una necesaria vinculación entre Patrimonio y Desarrollo, pero desgraciadamente, no tenemos recursos para mantener nuestro rico Patrimonio Histórico, de modo que resulta inevitable que algunas actuaciones vayan de la mano del desarrollo integral de la zona: circuitos turísticos, áreas de esparcimiento, actividades comerciales, etc. deben acercarse de una manera compatible y dar un usos "rentables" social, cultural o incluso económicamente a nuestros defendidos espacios monumentales. Tindaya, a unos pasos. (Texto: Ramón Pico Valimaña. Arquitecto). (Fotos. Xurso Gago).

Entorno ajardinado de una cueva cantera en Siracusa (Sicilia-Italia).

LA CANTERA DE LA MUJER.

María Llerena, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, afirma que "desde siempre" se sintió atraída "tanto por las canteras como por la zona en la que se encuentra".

Su trabajo, Una puerta equipada para la cantera de La Mujer, se ha hecho con el premio en la categoría de Recuperación en Introducción de Nuevos Usos de Suelos Impactados. "Las de San Cristóbal -comenta- son unas canteras muy antiguas. De hecho, de ellas se extrajeron los sillares para la catedral de Sevilla. En épocas modernas, se han usado como polvorín militar".

María Llerena, posando delante de un plano esquema del proyecto de recuperación.

La cantera de La Mujer -cuyo nombre, probablemente, viene de un relieve con formas femeninas- es la más espectacular del conjunto, por dimensiones y mantenimiento. "Quise jugar con los llenos y vacíos que plantea la cantera llevados a la arquitectura -explica Llerena-. Lo más difícil fue establecer una conexión con la cantera lo más armoniosa posible, sin alterarla, respetando su estructura".

A priori, el espacio previsto no sólo tenía que habilitarse para visitas sino que habían de incluirse sala de proyecciones, auditorio, talleres... "Las posibilidades que planteaba el espacio eran muy amplias, pero le faltaba algo que sirviera de puerta... -continúa la arquitecta-. Un edificio que albergara todas las instalaciones que hicieran posible la explotación de la cantera. El objetivo era diseñar esa pieza que sirviera para reutilizar la cantera".

El proyecto plantea una primera planta semienterrada, "con cubiertas practicables, se podría andar sobre ella", indica Llerena. La otra planta conectaría directamente con la cantera, cuyo interior estaría lleno de pasarelas de madera: "Hemos de tener en cuenta -prosigue la arquitecta- que es un espacio complejo, laberíntico, con galerías de 200 a 400 metros y bóvedas de 20 metros. Cualidades que también se pueden usar para plantear un auditorio, salas de teatro, etc."

El plan incluiría, además, una residencia para investigadores aprovechando que San Cristóbal se incluye en la Red de Espacios Libres. "Es un proyecto -apunta Llerena- que no pretende ser localista". (Texto: Pilar Vera).