Seguramente, para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, el nombre de Blas de Lezo les es desconocido. Quizá hayan oído hablar de una fragata de la Armada que lleva ese nombre y la gente de la vela sabrá que hay una importante regata nocturna que organiza el Club de Mar Puerto Sherry -el pasado 2008 asistió el actual Marqués de Ovieco, descendiente de Lezo-. Pero, por fortuna, en los últimos meses la figura del insigne marino vasco Blas de Lezo y Olavarrieta (también conocido como El Almirante 'Patapalo') ha sido difundida a través de conferencias, artículos periodísticos y radiofónicos, cientos de páginas web -algunas de ellas con errores y anacronismos-, varios vídeos que se pueden visionar en www.youtube.com y libros como el de Carlos Alonso Mendizábal: Blas de Lezo, el Malquerido, de la Editorial Dossoles o el de José Manuel Rodríguez El Almirante Blas de Lezo, el vasco que salvó el Imperio español, de la editorial Áltera .

Seguramente, para la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas, el nombre de Blas de Lezo les es desconocido. Quizá hayan oído hablar de una fragata de la Armada que lleva ese nombre y la gente de la vela sabrá que hay una importante regata nocturna que organiza el Club de Mar Puerto Sherry -el pasado 2008 asistió el actual Marqués de Ovieco, descendiente de Lezo-. Pero, por fortuna, en los últimos meses la figura del insigne marino vasco Blas de Lezo y Olavarrieta (también conocido como El Almirante 'Patapalo') ha sido difundida a través de conferencias, artículos periodísticos y radiofónicos, cientos de páginas web -algunas de ellas con errores y anacronismos-, varios vídeos que se pueden visionar en www.youtube.com y libros como el de Carlos Alonso Mendizábal: Blas de Lezo, el Malquerido, de la Editorial Dossoles o el de José Manuel Rodríguez El Almirante Blas de Lezo, el vasco que salvó el Imperio español, de la editorial Áltera .

Existe además una plataforma ciudadana que está recabando firmas para que el Ayuntamiento de Madrid le dedique un vial o una plaza al gran almirante, como ya existe en otras ciudades españolas y colombianas, y reconocer así al gran militar --"el terror de los ingleses", "el marino que surgía de la niebla"-- que fue este guipuzcoano de Pasajes.

La memoria de Lezo es honrada por la Armada Española, donde su nombre se recuerda con el mayor honor que puede rendirse a un marino español, siendo costumbre que exista siempre un navío de la Armada bautizado con su nombre. El último, una fragata de la clase F-100, la Blas de Lezo (F103), que encalló en 2007 durante unos ejercicios de la OTAN en Escocia. Curiosamente, no es el único barco con este nombre que sufre percances, ya que el crucero Blas de Lezo se perdió en 1932 al tocar un bajío frente a Finisterre. (Dibujo: Revista Naval).

En la imagen, detalle de la estatua erigida en honor de Lezo en Cartagena de Indias (Colombia). Muchas de los cuadros y dibujos existentes del Almirante, procuran disimular desde el punto de vista del autor -como en la fotografía- los defectos físicos del personaje, que  se fueron acentuando en los distintos frentes en los que participó. Era tuerto, cojo y manco. (Foto Juan Carlos Muñoz).

se fueron acentuando en los distintos frentes en los que participó. Era tuerto, cojo y manco. (Foto Juan Carlos Muñoz).

Todo lo anterior ha contribuido a que su intensa carrera en la mar y su azarosa vida sean conocidas por un mayor número de personas. Desde su alistamiento como guardiamarina a los 12 años -1701- en la flota francesa, hasta su muerte en Cartagena de Indias (Colombia) en 1741 tras infringir una severa derrota a la imponente armada inglesa del almirante Edward Vernon, participó en numerosas batallas de forma valerosa y con una estrategia fuera de lo común. Fue herido en varias ocasiones y, a los 25 años, había perdido una pierna -sustituida por una de madera-, la movilidad de un brazo y la visión de un ojo.

La fragata de Blas de Lezo contra el navío Stanhope

Las diferencias de estrategia que mantuvo con el virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava, en la defensa de Cartagena hizo que éste conspirase contra el marino (en el cuadro de autor desconocido que aparece a la izquierda de este texto) y el rey Felipe V actuase de tal manera que su determinación ocasionó a su familia la ruina económica y social, hasta el punto que ni siquiera pudieron pagarle una sepultura digna, por lo que se desconoce su enterramiento. Incluso después de muerto fue destituido. Finalmente y, pasado un tiempo, fue rehabilitada su figura y el 26 de agosto de 1760 el Rey Carlos III le otorgó, a título póstumo, el Marquesado de Ovieco, que recayó en su hijo Blas Fernando de Lezo y Pacheco, el cual fue investido en diciembre de 1771 por el Rey como maestro de ceremonias de la Orden de los Caballeros de las Grandes Cruces de Carlos III. Gracias a este reconocimiento, los descendientes de Lezo empezaron a obtener privilegios y nombramientos y a emparentarse con la aristocracia del país. Tomás de Lezo y Pacheco murió en Santa Cruz (Bolivia) en 1782, siendo gobernador.

Las diferencias de estrategia que mantuvo con el virrey de Nueva Granada, Sebastián Eslava, en la defensa de Cartagena hizo que éste conspirase contra el marino (en el cuadro de autor desconocido que aparece a la izquierda de este texto) y el rey Felipe V actuase de tal manera que su determinación ocasionó a su familia la ruina económica y social, hasta el punto que ni siquiera pudieron pagarle una sepultura digna, por lo que se desconoce su enterramiento. Incluso después de muerto fue destituido. Finalmente y, pasado un tiempo, fue rehabilitada su figura y el 26 de agosto de 1760 el Rey Carlos III le otorgó, a título póstumo, el Marquesado de Ovieco, que recayó en su hijo Blas Fernando de Lezo y Pacheco, el cual fue investido en diciembre de 1771 por el Rey como maestro de ceremonias de la Orden de los Caballeros de las Grandes Cruces de Carlos III. Gracias a este reconocimiento, los descendientes de Lezo empezaron a obtener privilegios y nombramientos y a emparentarse con la aristocracia del país. Tomás de Lezo y Pacheco murió en Santa Cruz (Bolivia) en 1782, siendo gobernador.

Un sobrino de los anteriores, hijo de una hermana, llamado Alvarado Lezo, llegó también a ser Almirante. Blas de Lezo y Castro, Marqués de Ovieco, fue nombrado Académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1815. Otro Lezo, José Lezo y Vasco, durante el período 1858 a 1900, año de su muerte, fue Senador vitalicio, además de llevar el título del Marquesado. En la actualidad, el título está regentado por Antonio Marabini y Bérriz. (En reconocimiento de sus servicios al Rey, este le concedió en 1731 como estandarte para su capitana la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, las órdenes del Espíritu Santo y el Toisón de Oro alrededor y cuatro anclas en sus extremos).

Un sobrino de los anteriores, hijo de una hermana, llamado Alvarado Lezo, llegó también a ser Almirante. Blas de Lezo y Castro, Marqués de Ovieco, fue nombrado Académico de honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1815. Otro Lezo, José Lezo y Vasco, durante el período 1858 a 1900, año de su muerte, fue Senador vitalicio, además de llevar el título del Marquesado. En la actualidad, el título está regentado por Antonio Marabini y Bérriz. (En reconocimiento de sus servicios al Rey, este le concedió en 1731 como estandarte para su capitana la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, las órdenes del Espíritu Santo y el Toisón de Oro alrededor y cuatro anclas en sus extremos).

LOS LEZO EN EL PUERTO.

Tras estas sucintas reseñas, pasamos a la finalidad principal de este artículo, la estancia de los Lezo en El Puerto de Santa María. El almirante ya había estado en 1719-20 y en 1730 en Cádiz. De allí partió, ya viviendo en El Puerto, el 3 de febrero de 1737 hacia Cartagena dirigiendo la que sería la última carrera de Indias y donde encontraría, como ya se ha reflejado, su fatal destino.

Tras las investigaciones realizadas en los padrones de la época por Miguel Ángel Caballero Sánchez -historiador de Patrimonio Histórico de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto- al que agradezco su constancia y dedicación ya que, sin sus aportaciones, no se hubiesen podido divulgar estos datos que se relatan a continuación, hemos podido saber fehacientemente tras el estudio de los padrones de la Iglesia Mayor Prioral que Blas de Lezo, su mujer, Josefa Pacheco Bustos -una criolla peruana con la que se había casado el 5 de mayo de 1725 en Lima- sus hijos y un criado (¿?) afroamericano llamado Antonio Lezo, vivieron desde 1736 en una casa de la calle Larga, para ser más exactos en Larga, 70, hoy reconvertida en apartamentos de alquiler. Tras su muerte, su viuda -conocida en la localidad como 'La Gobernadora'- y sus hijos permanecieron en ella hasta la muerte de ésta el 31 de marzo de 1743. (En la imagen, la 'Casa de la Gobernaora', hoy Apartamentos 'Larga 70').

Tras las investigaciones realizadas en los padrones de la época por Miguel Ángel Caballero Sánchez -historiador de Patrimonio Histórico de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto- al que agradezco su constancia y dedicación ya que, sin sus aportaciones, no se hubiesen podido divulgar estos datos que se relatan a continuación, hemos podido saber fehacientemente tras el estudio de los padrones de la Iglesia Mayor Prioral que Blas de Lezo, su mujer, Josefa Pacheco Bustos -una criolla peruana con la que se había casado el 5 de mayo de 1725 en Lima- sus hijos y un criado (¿?) afroamericano llamado Antonio Lezo, vivieron desde 1736 en una casa de la calle Larga, para ser más exactos en Larga, 70, hoy reconvertida en apartamentos de alquiler. Tras su muerte, su viuda -conocida en la localidad como 'La Gobernadora'- y sus hijos permanecieron en ella hasta la muerte de ésta el 31 de marzo de 1743. (En la imagen, la 'Casa de la Gobernaora', hoy Apartamentos 'Larga 70').

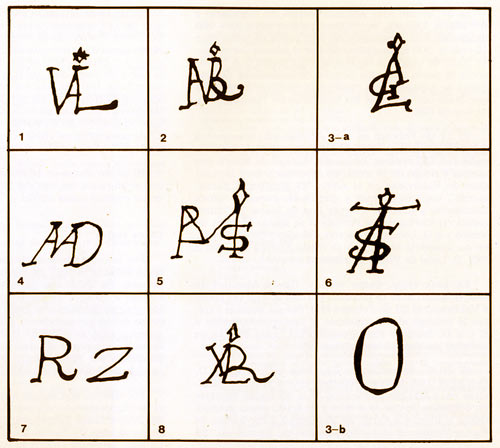

A la izquierda, firma del Almirante Blas de Lezo.

A la izquierda, firma del Almirante Blas de Lezo.

La Excma. Sra. Doña Josefa Pacheco fue enterrada en el Convento de Santo Domingo, sito en la calle del mismo nombre. A partir de esta fecha, los descendientes de Blas de Lezo desaparecen de los padrones portuenses. Durante su residencia en la ciudad, el Cabildo municipal, siendo conocedor del prestigio del almirante, hizo a su familia diferentes concesiones, entre las que destacó una toma de agua para la casa. Hasta hace pocos años, la ciudadanía portuense siguió llamando a la mansión casa de 'La Gobernaora'. (Texto: Juan Ig. Domínguez Gil).

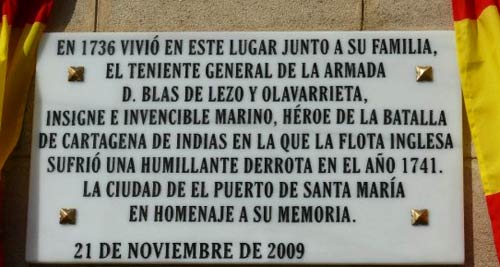

Placa conmemorativa descubierta en el día de ayer, situada en la fachada de la casa donde vivió el almirante. (Foto: Vicente González Lechuga).

DESCUBRIMIENTO DE PLACA.

El alcalde Enrique Moresco, el almirante de la Flota (Alflot), Juan Carlos Muñoz-Delgado, el contralmirante Juan Rodríguez Garat comandante del Grupo de Unidades de Proyección de la Flota (Congruflot) y la presidenta del Club de Mar Puerto Sherry, Elena Colomer, presidieron ayer sábado, 21 de noviembre de 2009, el solemne acto de homenaje al almirante Blas de Lezo, con el descubrimiento de una lápida en el que fuera su domicilio en El Puerto y que su familia ocupara hasta 1843, en la calle Larga, 70.

El acto contó con la participación de la Banda del Tercio Sur de la Armada que interpretó la marcha militar 'Almirante Blas de Lezo', original del joven compositor Joaquín Drake, quien estuvo presente en el acto. (Foto: Vicente González Lechuga).

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

El primero de los hijos fue militar, la ultima de las noticias que tenemos es que viajo rumbo a las Américas en el año 1712. El segundo fue sacerdote, y se marchó a Nueva España con un ilustre familiar, D. Juan Antonio Vizarrón Eguiarreta, concretamente a Méjico, donde llego a ser prebendado de la Catedral, donde esta enterrado, y administrador del Hospital del Amor de Dios, falleciendo en el año 1755. Teresa sabemos que falleció a la corta edad de 10 años. Catalina, se casó con Pablo Miguel Vizarrón, con quien tuvo 5 hijos. (En la imagen, el escudo de la fachada principal del Palacio de Valdivieso, en la década de los ochenta, antes de la restauración del edificio).

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso).

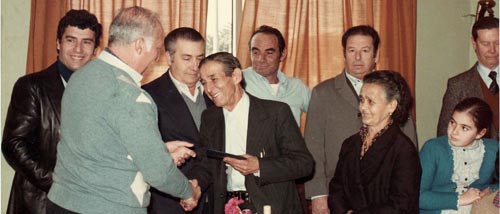

A finales de este mismo año es nombrado Almirante, cargo que disfrutara poco tiempo, su médico José de Salazar tiene que tratarlo por una enfermedad, que le causó la muerte el 22 de marzo del año 1.691, siendo enterrado en el panteón familiar, que se encontraba bajo lo que hoy es el Altar Mayor en nuestra Iglesia principal. (En la imagen de la izquierda, pintura de Rafael Tardío Alonso). Alberto Alcaraz Roca (1931-2009), natural de Roquetas (Almería) dejó huella en la Bahía de Cádiz. Murió en los primeros días de este mes de Octubre, tras una larga vida dedicada a la pesca. Con sus barcos, como el Roquetero, Enri, María la Belema, Rosa María Martí, Alver o Nuestra Señora de África, que faenaron en las costas del Mediterráneo y en Marruecos, 'en el moro', se dedicó en cuerpo y alma a su pasión. Mecánico naval en los años 70 se incorpora como armador a la flota pesquera portuense proveniente de Alhucemas y, según recuerdos que me cuenta Antonio Carbonell, quien vivió junto a él como secretario muchas horas de faena en la Cofradía de Pescadores portuense, no escatimaba ningún medio para mejorar la seguridad de sus trabajadores y la bonanza económica de ese puerto pesquero. (En la imagen, Alberto Alcaraz Roca, dirigiéndose a los pensionistas del mundo del mar, días antes de la Navidad, en el restaurante El Resbaladero. Diciembre de 1982). (La foto es de la Colección de A.C.L.)

Alberto Alcaraz Roca (1931-2009), natural de Roquetas (Almería) dejó huella en la Bahía de Cádiz. Murió en los primeros días de este mes de Octubre, tras una larga vida dedicada a la pesca. Con sus barcos, como el Roquetero, Enri, María la Belema, Rosa María Martí, Alver o Nuestra Señora de África, que faenaron en las costas del Mediterráneo y en Marruecos, 'en el moro', se dedicó en cuerpo y alma a su pasión. Mecánico naval en los años 70 se incorpora como armador a la flota pesquera portuense proveniente de Alhucemas y, según recuerdos que me cuenta Antonio Carbonell, quien vivió junto a él como secretario muchas horas de faena en la Cofradía de Pescadores portuense, no escatimaba ningún medio para mejorar la seguridad de sus trabajadores y la bonanza económica de ese puerto pesquero. (En la imagen, Alberto Alcaraz Roca, dirigiéndose a los pensionistas del mundo del mar, días antes de la Navidad, en el restaurante El Resbaladero. Diciembre de 1982). (La foto es de la Colección de A.C.L.)

Alberto fue socio fundador de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, llegando a ser su Vicepresidente; fue Presidente de la Federación Provincial de Cofradias de Pescadores de Cádiz y vocal de de zona suratlántica en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Ahora, a sus 78 años presidía la compañía de seguros más prestigiosa del sector marítimo: Mutua de Riesgo Marítimo (Murimar) a la que reflotó y dotó de una nueva directiva, nuevos mercados e impulsó nuevos productos. (En la imagen, Alberto Alcaraz, en una fotografía tomada poco antes de su enfermedad).

Alberto fue socio fundador de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, llegando a ser su Vicepresidente; fue Presidente de la Federación Provincial de Cofradias de Pescadores de Cádiz y vocal de de zona suratlántica en la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. Ahora, a sus 78 años presidía la compañía de seguros más prestigiosa del sector marítimo: Mutua de Riesgo Marítimo (Murimar) a la que reflotó y dotó de una nueva directiva, nuevos mercados e impulsó nuevos productos. (En la imagen, Alberto Alcaraz, en una fotografía tomada poco antes de su enfermedad).

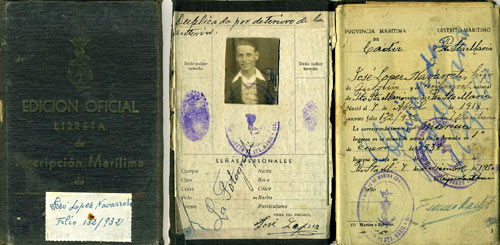

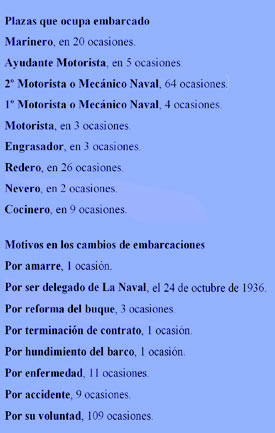

José López Navarrete, “el Tiriri” nació en nuestra Ciudad el 1 de abril de 1918. Hijo de Antonio y Milagros, fue bautizado como José Joaquín de la Santa Trinidad. Su madre, Milagros, fallece en 1922, cuando José tiene 4 años, quedando solo con su hermano mayor, Antonio, y su padre, del que tampoco disfrutaría muchos años, ya que al poco tiempo falleció, quedando los niños al cuidado de su tía, Carmelita General, y de Ana, que en el futuro sería su suegra. (En la imagen, Tiriri, en una instantánea de finales de la década de los sesenta del siglo pasado).

José López Navarrete, “el Tiriri” nació en nuestra Ciudad el 1 de abril de 1918. Hijo de Antonio y Milagros, fue bautizado como José Joaquín de la Santa Trinidad. Su madre, Milagros, fallece en 1922, cuando José tiene 4 años, quedando solo con su hermano mayor, Antonio, y su padre, del que tampoco disfrutaría muchos años, ya que al poco tiempo falleció, quedando los niños al cuidado de su tía, Carmelita General, y de Ana, que en el futuro sería su suegra. (En la imagen, Tiriri, en una instantánea de finales de la década de los sesenta del siglo pasado). Respecto a la relación laboral que mantiene en las embarcaciones, sabemos que son generalmente cortas, cambiando constantemente de barco. Repite en varios de ellos muchos años después, incluso en algún barco se enrola 22 años después de haberlo hecho la primera vez, como es el caso del “Victoria”, pero no el único de los 85 barcos en los que estuvo embarcado. (En la imagen 'Tiriri' a comienzos de la década de 1940).

Respecto a la relación laboral que mantiene en las embarcaciones, sabemos que son generalmente cortas, cambiando constantemente de barco. Repite en varios de ellos muchos años después, incluso en algún barco se enrola 22 años después de haberlo hecho la primera vez, como es el caso del “Victoria”, pero no el único de los 85 barcos en los que estuvo embarcado. (En la imagen 'Tiriri' a comienzos de la década de 1940).

85 BARCOS Y 136 EMBARQUES.

85 BARCOS Y 136 EMBARQUES. LA FAMILIA DE JOSÉ

LA FAMILIA DE JOSÉ

AMULETOS DE CORVINA.

AMULETOS DE CORVINA. UNA GAVIOTA POR MASCOTA.

UNA GAVIOTA POR MASCOTA.

Aunque de ascendencia jerezana, sus padres y sus abuelos eran de Jerez, Ramòn de la Flor Sánchez, “el Cositagüena”, (1908 - 1987) nació en nuestra Ciudad el 6 de febrero, segundo hijo de siete hermanos: José Antonio, Ramón, Manuel, Carlos (portero del Gimnástico F.C.), Francisco, María (abuela de la cantante porteña Eva Santamaría) y Juan. Su padre, Ramón de la Flor Ledesma, era marinero y ello influyó en el trabajo principal que nuestro protagonista tendría a lo largo de su vida, relacionado con el mundo del mar. El apodo le venía de las cosas buenas que hizo a todo el mundo a lo largo de su vida. Por su relación con los ambientes pesqueros, recibía como atención de los marineros de los barcos, “ranchos” de pescados que, antes de llevarlos a su casa, iba dejando en otras más necesitadas que la suya. Ese era “el Cositagüena”.

Aunque de ascendencia jerezana, sus padres y sus abuelos eran de Jerez, Ramòn de la Flor Sánchez, “el Cositagüena”, (1908 - 1987) nació en nuestra Ciudad el 6 de febrero, segundo hijo de siete hermanos: José Antonio, Ramón, Manuel, Carlos (portero del Gimnástico F.C.), Francisco, María (abuela de la cantante porteña Eva Santamaría) y Juan. Su padre, Ramón de la Flor Ledesma, era marinero y ello influyó en el trabajo principal que nuestro protagonista tendría a lo largo de su vida, relacionado con el mundo del mar. El apodo le venía de las cosas buenas que hizo a todo el mundo a lo largo de su vida. Por su relación con los ambientes pesqueros, recibía como atención de los marineros de los barcos, “ranchos” de pescados que, antes de llevarlos a su casa, iba dejando en otras más necesitadas que la suya. Ese era “el Cositagüena”. Ramón tenía mucha labia, mucho “arte” hablando. De joven y al estar sin trabajo se llegó a construir su propia casa. Trabajó de limpiabotas en las casas de los pudientes en aquellos años difíciles de preguerra. Después fue peón, trabajando en lo que saliera. Se casó con 24 años, el 31 de julio de 1932 con la también porteña María Josefa Morales Troncoso, de 19. Obligado a ir a la Guerra Incivil, estuvo destinado en Zaragoza y, una vez terminada ésta fue premiado con marchar a su casa para ver nacer a uno de sus hijos, en lugar de destinarlo a luchar a algún frente de Europa, inmersa ésta en la II Guerra Mundial. (En la imagen, Ramón y su esposa, María Josefa, en la Feria de Ganado que se instalaba en El Palmar, en los terrenos del actual Carrefour. En el año 1948, fecha de la instantánea, y durante algunos más, regentaron una caseta de Feria: la 'Caseta del Cositagüena').

Ramón tenía mucha labia, mucho “arte” hablando. De joven y al estar sin trabajo se llegó a construir su propia casa. Trabajó de limpiabotas en las casas de los pudientes en aquellos años difíciles de preguerra. Después fue peón, trabajando en lo que saliera. Se casó con 24 años, el 31 de julio de 1932 con la también porteña María Josefa Morales Troncoso, de 19. Obligado a ir a la Guerra Incivil, estuvo destinado en Zaragoza y, una vez terminada ésta fue premiado con marchar a su casa para ver nacer a uno de sus hijos, en lugar de destinarlo a luchar a algún frente de Europa, inmersa ésta en la II Guerra Mundial. (En la imagen, Ramón y su esposa, María Josefa, en la Feria de Ganado que se instalaba en El Palmar, en los terrenos del actual Carrefour. En el año 1948, fecha de la instantánea, y durante algunos más, regentaron una caseta de Feria: la 'Caseta del Cositagüena').

Como ya hemos señalado, Ramón se casó con María Josefa Morales Troncoso y tuvieron 13 hijos, aunque solo sobreviven 10, de un total de 21 partos. Esos trece son Ramón, Francisca, María Luisa, María Josefa, José Antonio, Manuel, Luis, Concepción, María Rosa, Pedro Miguel (quien, durante años fue tramoyista del Teatro Chino de Manolita Chen), Juan Antonio, Carlos (fundador con otros del PSOE local, llegando a ser concejal de Vivienda y de Obras del Ayuntamiento) y Milagros. (En la ilustración, primeras páginas del que sería un abultado Libro de Familia de Ramón de la Flor y de Josefa Morales).

Como ya hemos señalado, Ramón se casó con María Josefa Morales Troncoso y tuvieron 13 hijos, aunque solo sobreviven 10, de un total de 21 partos. Esos trece son Ramón, Francisca, María Luisa, María Josefa, José Antonio, Manuel, Luis, Concepción, María Rosa, Pedro Miguel (quien, durante años fue tramoyista del Teatro Chino de Manolita Chen), Juan Antonio, Carlos (fundador con otros del PSOE local, llegando a ser concejal de Vivienda y de Obras del Ayuntamiento) y Milagros. (En la ilustración, primeras páginas del que sería un abultado Libro de Familia de Ramón de la Flor y de Josefa Morales).

“El Cositagüena” era sinónimo de ser buena gente, de ayudar a todo el que podía, haciendo el bien sin esperar nada a cambio, siendo generoso, honrado, agradable en el trato, amigo de sus amigos -algo que parece una redundancia pero que no lo es-, querido por todos, porteño y muy racinguista. Era una persona muy constante y agradecida, muy agradecida. Contrario a toda clase de injusticias en la vida, tenía capacidad de aguante para los malos ratos. Y siempre tuvo un deseo que llegó a alcanzar a plazos: tener muchos hijos, al menos doce. Y luego darles cariño, educación, ayudarlos a labrarse “un porvenir” en la vida. Nunca pedía nada para él, solo esperaba una palabra de agradecimiento. Nos dejó el 27 de junio de 1987. (En la imagen, Ramón y su mujer María Josefa, fallecida el 19 de junio de 2001, quien le sobrevivió 14 años).

“El Cositagüena” era sinónimo de ser buena gente, de ayudar a todo el que podía, haciendo el bien sin esperar nada a cambio, siendo generoso, honrado, agradable en el trato, amigo de sus amigos -algo que parece una redundancia pero que no lo es-, querido por todos, porteño y muy racinguista. Era una persona muy constante y agradecida, muy agradecida. Contrario a toda clase de injusticias en la vida, tenía capacidad de aguante para los malos ratos. Y siempre tuvo un deseo que llegó a alcanzar a plazos: tener muchos hijos, al menos doce. Y luego darles cariño, educación, ayudarlos a labrarse “un porvenir” en la vida. Nunca pedía nada para él, solo esperaba una palabra de agradecimiento. Nos dejó el 27 de junio de 1987. (En la imagen, Ramón y su mujer María Josefa, fallecida el 19 de junio de 2001, quien le sobrevivió 14 años).

El padre de Antoñón Romero, guardián de barcos, además de pescador fue lanchero que suministraba de agua a las embarcaciones que transportaban utilizando barriles en su lanchas de remos desde la plaza de las Galeras Reales hasta la antigua pescadería. Recordar a los compañeros: Vicente Ortega Reinado, ‘Cuchichi’; ‘Lucema’, Albaiceta, ‘Paiño’ y ‘Tranquedo’

El padre de Antoñón Romero, guardián de barcos, además de pescador fue lanchero que suministraba de agua a las embarcaciones que transportaban utilizando barriles en su lanchas de remos desde la plaza de las Galeras Reales hasta la antigua pescadería. Recordar a los compañeros: Vicente Ortega Reinado, ‘Cuchichi’; ‘Lucema’, Albaiceta, ‘Paiño’ y ‘Tranquedo’

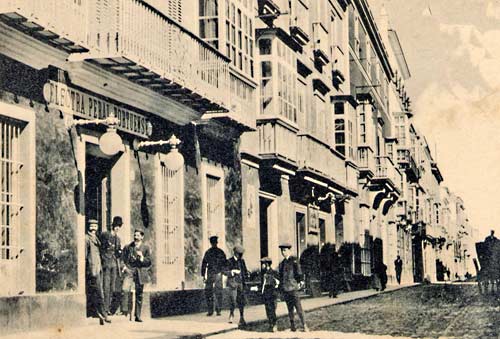

Electra-Peral dio luz eléctrica a la Ciudad hace 115 años. Lo bombilla comenzó a sustituir entonces, al mechero de gas. Este año se cumplen pues 115 de la inauguración de la 'Fábrica de la Luz' de El Puerto. La electricidad entraba en nuestra Ciudad pronto, muy pronto: antes que en otras poblaciones importantes. Hubieron unas causas que lo explican todo, como vamos a ver.

Electra-Peral dio luz eléctrica a la Ciudad hace 115 años. Lo bombilla comenzó a sustituir entonces, al mechero de gas. Este año se cumplen pues 115 de la inauguración de la 'Fábrica de la Luz' de El Puerto. La electricidad entraba en nuestra Ciudad pronto, muy pronto: antes que en otras poblaciones importantes. Hubieron unas causas que lo explican todo, como vamos a ver.

La empresa que acometió este proyecto de electrificación para la localidad, denominada Sociedad Electra-Peral Portuense, estaba presidida por Isaac Peral y Caballero, tenía por gerente a Julio Fortunaty y por director de la fábrica al ingeniero electricista belga Alberto Oetthly. Otro de sus directivos era Aniceto Abásolo, colaborador de Isaac Peral. En una situación de grave crisis económica, como la que entonces se vivía, [los ciclos repiten, ahora estamos inmersos en otra crisis] la "fábrica de la luz" fue un proyecto doblemente beneficioso para El Puerto. Con él la Ciudad se dotaba de una moderna forma de energía, con cuanto ello suponía de posibilidades de desarrollo y, por ende, de mejora de la caldiad de vida. A corto plazao, además, contribuyó modestamente a aliviar parcialmente el dramático paro obrero existente en la época.

La empresa que acometió este proyecto de electrificación para la localidad, denominada Sociedad Electra-Peral Portuense, estaba presidida por Isaac Peral y Caballero, tenía por gerente a Julio Fortunaty y por director de la fábrica al ingeniero electricista belga Alberto Oetthly. Otro de sus directivos era Aniceto Abásolo, colaborador de Isaac Peral. En una situación de grave crisis económica, como la que entonces se vivía, [los ciclos repiten, ahora estamos inmersos en otra crisis] la "fábrica de la luz" fue un proyecto doblemente beneficioso para El Puerto. Con él la Ciudad se dotaba de una moderna forma de energía, con cuanto ello suponía de posibilidades de desarrollo y, por ende, de mejora de la caldiad de vida. A corto plazao, además, contribuyó modestamente a aliviar parcialmente el dramático paro obrero existente en la época.