Y los personajes que recuerdo, se me hacen interminables, tratare de recordarlos todos. A los que nombré con anterioridad, el Beau Brummel de la Playa, el hermano de Antoñito Ortega, fijata al viento, andares de torero, elegancia del tres cuartos, y sus primas María Luisa y Manolita, las niñas de las maquinas Alfa.

Playa de Fuenterrabía. Portada del folleto del verano de 1962.

A María Luisa se le ve aun por Fuenterrabía, tras un montón de años despachándonos cintas y tiras bordadas en Velasco en Sevilla con su marido tristemente fallecido; y Manolita que era un encanto, mona, mona, mona, que iban al Canal a cruzarlo; y Miguelito Rodríguez, haciendo de guardaespaldas por si los padres venían. También recuerdo a Clarita Chamorro que se casó con Felipe Sanz, el cual trabajo mucho allá por el Norte y Madrid. Me dicen que posteriormente fue comisario en El Puerto, pero yo creo que ya venia cansado y agotado del trabajo que sostuvo, falleciendo posteriormente muy joven y creo que a Clarita, siempre se le quedo carita de tristeza del sufrimiento que ella también sostuvo.

El vapor saliendo a la Bahía, junto a La Puntilla, con el espigón aún sin construir.

Los Merchante también fueron familias con raigambre y categoría en La Puntilla, tanto una como otra ya que había dos ramas, la de Manolo Merchante y demás hermanos y la de su primo Juanele «--¿A ti quien te gustaba Celia o Ana María?», con otra tropa de hermanos… La de Manolo, madre cristiana y con porte, al cargo de tantos hijos, entre ellas Carmen que vivió un gran amor con Miguele Forte, que la quiso mucho también. Por aquel entonces ya se configuraba una pandilla de mayores, con los amoríos de Jacinto Cossi y Marisa Muñoz, madrileña, que felizmente terminó en boda, marchándose a Madrid a vivir, creo. La hermana de Juanlu Bermúdez y su hermana Lalote, la de la Granja, que decidieron irse a vivir a Madrid, que buenas gentes, ¿alguien sabe e ellos?. Todo lo grande que eran, eran así de grandes, de buenos. También andaban con los mayores, mi hermana Juanita, la cual ya no vive, en reunión las Merchantes y Milagrito Jiménez, la mujer de José Antonio Osborne, que a consecuencia de ese idilio cada dos por tres se iban a visitar la bodega Osborne.

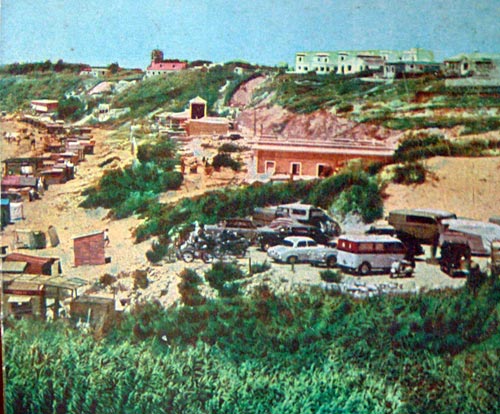

Limpieza en las playas en 1970.

Y los mayores, mayores… encabezados por orden de casetas, iban desde la caseta de los Ortega y las Máquinas Alfa, las de Encarna y Agustín de Córdoba con su suegra y sus hijos: Ángel, que se hizo salesiano, Pepe, Carmen, Agustinito, etc. Pasillo por medio y a continuación la de Doña Boni, con sus sobrinos los Repiso, mi madre María Pepa, la caseta de Severo, funcionario del penal, caseta a la que venían su cuñada, que era campeona de natación de Sevilla, con su marido Práctico del Puerto de Sevilla al que, según decían, le habían ofrecido terminar la película de Tyrone --Tairon para los amigos-- Power, cuando se murió en el rodaje en España de la película de ‘Orgullo y Prejuicio' ¿era esta?.

En los setenta ya empezaban a aparcar mejor en las playas.

La de Don Gil Gómez Bajuelo, director de ABC y cronista de Toros y Deportes, junto con su mujer y cuñada, también andaban por allí sin faltar un año. Manolo, el bañista, lo primero que hacia era ponerle su toldo en la orilla… y Los Rodríguez, Don Miguel, padre de Miguel, José María y Milagrito, que nadaba tela de bien, su caseta era blanca y amarilla a rayas transversales; la caseta de María, que era una muñeca y su hermana Sioni que se fue a America con su marido, la de los Cossi, donde estaba la hermana de Jacinto, Matildina creo que madre de la que fue Directora de Medios de Comunicación de la Junta, Tily Santiago; y la caseta de los Fombuena que estaba mas pegada al Bar Priñaca, donde el bueno de Manolo Fombuena se empeñó, un año, en que nos preparásemos el ingreso en Magisterio, obligándome a estudiar por las mañanas en la caseta, hasta que me harté y me fui con la reunión que teníamos.

El Parque Calderón, a la izquierda los soportales y al fondo el Convento del Espíritu Santo.

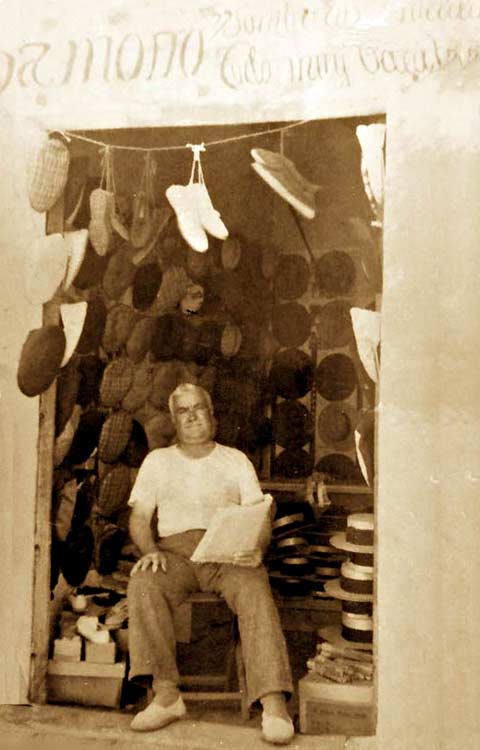

Y pasamos de la playa al Parque Calderón, tarde-noche donde nos encontrábamos, todos los jóvenes de La Puntilla, nombrados al encuentro de las niñas que nos gustaban, Celia, Ana María, Eli, Mery, etc.. Largos paseos, creo, hicimos kilómetros de acompañamientos, solo eso. Y venga a hablar, hablar y de vez en cuando a fardar un poco de niki rojo con chaleco azul, tipo Dúo Dinámico a ver quien impactaba mas a las niñas. Se decantaban ciertas posiciones, pero nunca llegaron a confirmarse. ¡Que diferencia con hoy!. En diez minutos se arregla todo. Empezábamos a fumar, ¿te acuerdas Juanele que íbamos a una tienda de Ultramarinos, donde había un mariquita, que con solo vernos nos ponía muy baratito un paquete de Pallmall largo?. De aquellas reuniones no salió nada, solo recuerdos, que hoy empiezan a cristalizar en otra amistad nostálgica, pero llena de encanto

El guardia de la porra en la Plaza de las Galeras Reales sobre 1960.

Y como espectáculo deportivo junto al Parque, en la Plaza de las Galeras, el habitual Torneo de Baloncesto entre la Bazan, El Puerto y los niños de Rufo; eran estos falangistas cuyo entrenador era Rufo, jóvenes y bajitos pero sabiendo jugar tela. Por parte de El Puerto, estaban los Casado, --a la memoria se me vienenn los recuerdos de Milagritos y su hermana que se metió a monja, ambas fallecidas--, reforzando el equipo los Rodríguez, Miguelito y José María. ¡No fardaban ná los dos hermanos, con eso de que jugaban en el Natación de Sevilla!

Eran importantes estos partidos, nos jugábamos el honor ante la Bazan, que jugaba de amarillo y los niños de Rufo, que llegaban a la cancha en formación, tal cual Falange, prietas las filas, flechas marciales, … con el resto del campamento de Batalla del Salado como hinchada. Siempre ganaba El Puerto. Y hasta aquí llega este largo relato. Seguiremos desgranando recuerdos, antes de que la memoria nos falle. (Texto: José Luis Calle).

(*) No se sabe a ciencia cierta si, por el contrario, es un porteño en Sevilla.

Otras nótulas de la Serie de 'LA PUNTILLA' por José Luis Calle.

719. MI PLAYA YA NO ES MI PLAYA: LA PUNTILLA. Memorias de un sevillano en El Puerto (*)

725. MI PLAYA, SIEMPRE MI PLAYA: LA PUNTILLA. (II). Memorias de un sevillano en El Puerto.

733. GENTES DE LA PUNTILLA (III). Memorias de un sevillano en El Puerto.

El fotógrafo Francisco Sánchez Pérez, Quico, realizó una serie de placas sobre El Puerto de tamaño apaisado, especialmente del río Guadalete y su entorno. Hoy traemos aquí cinco instantáneas para disfrute de los lectores de Gente del Puerto. Su firma, a la izquierda de este texto, solía impresionar en blanco, las imágenes.

El fotógrafo Francisco Sánchez Pérez, Quico, realizó una serie de placas sobre El Puerto de tamaño apaisado, especialmente del río Guadalete y su entorno. Hoy traemos aquí cinco instantáneas para disfrute de los lectores de Gente del Puerto. Su firma, a la izquierda de este texto, solía impresionar en blanco, las imágenes.

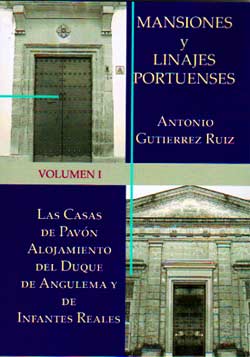

Puertoguía, Asociación Cultural Independiente ha editado el primer volúmen de una serie sobre temas locales titulada ‘Mansiones y Linajes Portuenses'. Con su lectura podemos asomarnos desde una ventana a diversas escenas del pasado en nuestro entorno.

Puertoguía, Asociación Cultural Independiente ha editado el primer volúmen de una serie sobre temas locales titulada ‘Mansiones y Linajes Portuenses'. Con su lectura podemos asomarnos desde una ventana a diversas escenas del pasado en nuestro entorno. Hoy 7 de agosto, se cumplen 69 años de la muerte de Daniel Ortega Martínez, médico muy querido en El Puerto, donde ejerció su profesión en los años previos a la Guerra Civil. Jugó un destacado papel en las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda, --fue diputado por Cádiz-- y luego, como militar, en el sostenimiento del gobierno de la II República.

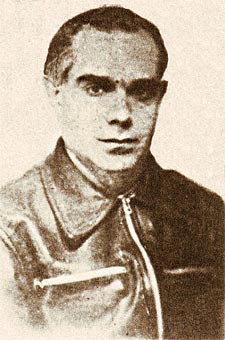

Hoy 7 de agosto, se cumplen 69 años de la muerte de Daniel Ortega Martínez, médico muy querido en El Puerto, donde ejerció su profesión en los años previos a la Guerra Civil. Jugó un destacado papel en las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda, --fue diputado por Cádiz-- y luego, como militar, en el sostenimiento del gobierno de la II República. Daniel Ortega impulsó desde El Puerto la organización del Partido Comunista de España, de los sindicatos CGTU (Confederación General del Trabajo Unitaria), primero, y de la UGT (Unión General de Trabajadores) a partir de la integración de aquél en éste en 1935, y también del Socorro Rojo Internacional en la provincia de Cádiz. En El Puerto de Santa María, Ortega Martínez constituyó una primera célula del Partido Comunista de España con Ramón Mila, Alfonso Manzaneque y Juan Gandulla, a la que en 1930 se incorporó Juan Guilloto León, conocido posteriormente como general Modesto

Daniel Ortega impulsó desde El Puerto la organización del Partido Comunista de España, de los sindicatos CGTU (Confederación General del Trabajo Unitaria), primero, y de la UGT (Unión General de Trabajadores) a partir de la integración de aquél en éste en 1935, y también del Socorro Rojo Internacional en la provincia de Cádiz. En El Puerto de Santa María, Ortega Martínez constituyó una primera célula del Partido Comunista de España con Ramón Mila, Alfonso Manzaneque y Juan Gandulla, a la que en 1930 se incorporó Juan Guilloto León, conocido posteriormente como general Modesto En marzo de 1932 pasó a formar parte del comité central del Partido Comunista de España. Anteriormente había sido candidato por este partido a las elecciones constituyentes de junio de 1931 –por la provincia de Córdoba-, y lo fue también en las elecciones legislativas de noviembre de 1933 y de febrero de 1936, por la provincia de Cádiz. En éstas últimas resultó elegido diputado por el Frente Popular. Fue el primer diputado comunista por la provincia de Cádiz. (En la imagen de la izquierda, La Voz declara la victoria de las izquierdas en 1936)

En marzo de 1932 pasó a formar parte del comité central del Partido Comunista de España. Anteriormente había sido candidato por este partido a las elecciones constituyentes de junio de 1931 –por la provincia de Córdoba-, y lo fue también en las elecciones legislativas de noviembre de 1933 y de febrero de 1936, por la provincia de Cádiz. En éstas últimas resultó elegido diputado por el Frente Popular. Fue el primer diputado comunista por la provincia de Cádiz. (En la imagen de la izquierda, La Voz declara la victoria de las izquierdas en 1936)

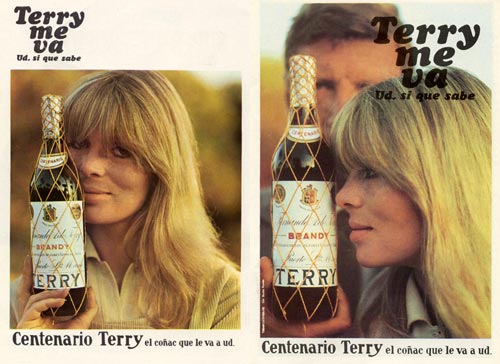

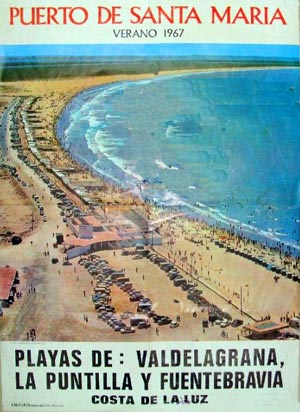

El Cailla ya viene anunciando con sus altavoces la corrida de esta tarde. El día antes en su emisora o en el Dato ha anunciado la alineación del Racing. Como hace Levante, en La Puntilla se oye el eco de su voz… (En la imagen, cartel promocional de las playas, del verano de 1967).

El Cailla ya viene anunciando con sus altavoces la corrida de esta tarde. El día antes en su emisora o en el Dato ha anunciado la alineación del Racing. Como hace Levante, en La Puntilla se oye el eco de su voz… (En la imagen, cartel promocional de las playas, del verano de 1967).

En esta misma fecha, el 3 de agosto de hace 518 años, como es bien conocido, salió Colón de Palos buscando una ruta marítima para llegar a las Indias. Cruzó el Atlántico y descubrió para la corona española un inmenso y hasta entonces desconocido continente al que algunos llamaron “Nuevo Mundo” antes de que se popularizase el gentilicio de un personaje de segunda fila: Amerigo Vespucci quien, con la fuerza de su narrativa y la difusión de la incipiente imprenta, dio a conocer a toda Europa el importante descubrimiento.

En esta misma fecha, el 3 de agosto de hace 518 años, como es bien conocido, salió Colón de Palos buscando una ruta marítima para llegar a las Indias. Cruzó el Atlántico y descubrió para la corona española un inmenso y hasta entonces desconocido continente al que algunos llamaron “Nuevo Mundo” antes de que se popularizase el gentilicio de un personaje de segunda fila: Amerigo Vespucci quien, con la fuerza de su narrativa y la difusión de la incipiente imprenta, dio a conocer a toda Europa el importante descubrimiento.  Sabido es, igualmente, que este florentino afincado en Sevilla, viajó por primera vez al continente americano en 1499, en calidad de segundo piloto en la expedición de Alonso de Hojeda que, con Juan de la Cosa de primer piloto, partió desde el fuerte de Santa Catalina, entre el Buzo y Puerto Sherry.

Sabido es, igualmente, que este florentino afincado en Sevilla, viajó por primera vez al continente americano en 1499, en calidad de segundo piloto en la expedición de Alonso de Hojeda que, con Juan de la Cosa de primer piloto, partió desde el fuerte de Santa Catalina, entre el Buzo y Puerto Sherry.  Aquí y ahora, en este día, quiero aportar mi granito de arena de investigador aficionado a esa enorme montaña de datos recopilados por licenciados y doctores en historia relacionados con El Puerto y el hecho que comentamos. Se trata del entronque de la familia de un ilustre paisano con descendientes directos de Cristóbal Colón.

Aquí y ahora, en este día, quiero aportar mi granito de arena de investigador aficionado a esa enorme montaña de datos recopilados por licenciados y doctores en historia relacionados con El Puerto y el hecho que comentamos. Se trata del entronque de la familia de un ilustre paisano con descendientes directos de Cristóbal Colón.

EL ENTRONQUE CON LA FAMILIA DE COLÓN.

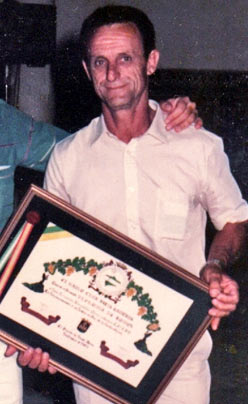

EL ENTRONQUE CON LA FAMILIA DE COLÓN. (En la imagen de la izquierda, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo a la constancia militar).

(En la imagen de la izquierda, la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo a la constancia militar). GENEALOGÍA de

GENEALOGÍA de (En la imagen de la izquierda, Digo Colón Muñiz, hijo de Colón, I Duque de Veragua).

(En la imagen de la izquierda, Digo Colón Muñiz, hijo de Colón, I Duque de Veragua). Retomamos la genealogía, retrocediendo hasta Antonio Bernardo de Colon. Otra hija llamada Antonia Colon de Larreátegui y Sentís fue la madre de Luis Gómez-Colon de Larreátegui , que casó con Manuela Iparraga, procreando a Jose Miguel Gómez-Colon de Larreátegui que casa con su parienta Teodosia, con la que finalizamos la anterior cita genealógica. El hijo de este matrimonio, José María Dámaso Gómez-Colon de Larreátegui, en el que convergen dos ramas de descendientes, contrajo matrimonio en La Habana con la hija de José Maria Chacón, Josefa Maria Chacón y Maldonado y su único hijo varón Guillermo Gómez-Colón Chacón, nacido en El Ferrol en 1846 será el continuador, --al casar con Maria Rita Salazar y engendrar a Guillermo Gómez-Colon y Salazar, capitán de Infantería y poseedor de 5 Cruces Rojas de primera clase del Mérito Militar--, si se nos permite la expresión, de la dinastía portuense cubana de Colón. (En la imagen de la izquierda, Guillermo Gómez-Colón y Salazar).

Retomamos la genealogía, retrocediendo hasta Antonio Bernardo de Colon. Otra hija llamada Antonia Colon de Larreátegui y Sentís fue la madre de Luis Gómez-Colon de Larreátegui , que casó con Manuela Iparraga, procreando a Jose Miguel Gómez-Colon de Larreátegui que casa con su parienta Teodosia, con la que finalizamos la anterior cita genealógica. El hijo de este matrimonio, José María Dámaso Gómez-Colon de Larreátegui, en el que convergen dos ramas de descendientes, contrajo matrimonio en La Habana con la hija de José Maria Chacón, Josefa Maria Chacón y Maldonado y su único hijo varón Guillermo Gómez-Colón Chacón, nacido en El Ferrol en 1846 será el continuador, --al casar con Maria Rita Salazar y engendrar a Guillermo Gómez-Colon y Salazar, capitán de Infantería y poseedor de 5 Cruces Rojas de primera clase del Mérito Militar--, si se nos permite la expresión, de la dinastía portuense cubana de Colón. (En la imagen de la izquierda, Guillermo Gómez-Colón y Salazar).

El pescado que llegaba a la fábrica se cocía; después, en unos patios que estaban detrás de la fábrica, se extendían al sol para secarlos, tarea quellevaba varios días. Después de seco se molía y salía la harina usada como base para hacer el pienso. Todo este proceso hacía que, cuando soplaba Levante El Puerto oliese, y no precisamente a agua de colonia concentrada Álvarez Gómez, sino a demonios, puñeta. Pero oye, a todo se acostumbra uno, llega un momento que las cosas que no te gustan se instalan a tú alrededor, que te llenas de paciencia y dices, que le voy a hacer.

El pescado que llegaba a la fábrica se cocía; después, en unos patios que estaban detrás de la fábrica, se extendían al sol para secarlos, tarea quellevaba varios días. Después de seco se molía y salía la harina usada como base para hacer el pienso. Todo este proceso hacía que, cuando soplaba Levante El Puerto oliese, y no precisamente a agua de colonia concentrada Álvarez Gómez, sino a demonios, puñeta. Pero oye, a todo se acostumbra uno, llega un momento que las cosas que no te gustan se instalan a tú alrededor, que te llenas de paciencia y dices, que le voy a hacer. Algunos veces, paso por alguna frutería y la fruta no huele a nada. Recuerdo la frutería de Félix Pérez Peral en calle Larga, donde hoy se encuentra Cajamar: olía desde diez metros antes de llegar. Como olían los montones de melones blancos y escritos, que en este tiempo se ponía en La Placilla; la fruta que traían los mayetos al mercado: ciruelas, peras, perillos de Palacio, brevas, tomates de Rota,… que sensaciones.

Algunos veces, paso por alguna frutería y la fruta no huele a nada. Recuerdo la frutería de Félix Pérez Peral en calle Larga, donde hoy se encuentra Cajamar: olía desde diez metros antes de llegar. Como olían los montones de melones blancos y escritos, que en este tiempo se ponía en La Placilla; la fruta que traían los mayetos al mercado: ciruelas, peras, perillos de Palacio, brevas, tomates de Rota,… que sensaciones. Había un establecimiento en la calle Ganado, junto al desaparecido almacén de los Verde, que fue antes una farmacia. Era el puesto del Mellado; vendía sardinas arenques, aceitunas y queso de cabra. Otra tienda, donde hoy está la charcutería de Ramón Insua Lavin, a la que le decían Casa del Tío Luis, vendía lo mismo que el Mellado. Me gustaban también estos sitios.

Había un establecimiento en la calle Ganado, junto al desaparecido almacén de los Verde, que fue antes una farmacia. Era el puesto del Mellado; vendía sardinas arenques, aceitunas y queso de cabra. Otra tienda, donde hoy está la charcutería de Ramón Insua Lavin, a la que le decían Casa del Tío Luis, vendía lo mismo que el Mellado. Me gustaban también estos sitios. Fernando Biensoba Otero nació en Jerez en noviembre de 1931, el día 5, viviendo la infancia en su ciudad natal donde inició los estudios primarios en el colegio La Salle para trasladarse, posteriormente, con sus progenitores a Sanlúcar de Barrameda.

Fernando Biensoba Otero nació en Jerez en noviembre de 1931, el día 5, viviendo la infancia en su ciudad natal donde inició los estudios primarios en el colegio La Salle para trasladarse, posteriormente, con sus progenitores a Sanlúcar de Barrameda.

RADIOAFICIONADO: EA-7-CKG

RADIOAFICIONADO: EA-7-CKG Luego de embarcarse en una apasionante aventura por las ondas, adquirió nuevos equipos para finalmente llegar a la cúspide de su aspiración con la instalación de su tan ansiada emisora decamétrica --que trabajaba en la frecuencia de los 10 metros y podría hablar con una calidad excepcional con todo el mundo--, obteniendo licencia de primera clase como radiaficionado, con distintivo personalizado operadores de : EA-7-CKG

Luego de embarcarse en una apasionante aventura por las ondas, adquirió nuevos equipos para finalmente llegar a la cúspide de su aspiración con la instalación de su tan ansiada emisora decamétrica --que trabajaba en la frecuencia de los 10 metros y podría hablar con una calidad excepcional con todo el mundo--, obteniendo licencia de primera clase como radiaficionado, con distintivo personalizado operadores de : EA-7-CKG