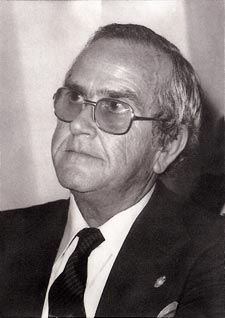

Paco del Castillo Merino-Tellería nació en la calle Larga el 2 de abril de 1936, siendo el segundo hijo del matrimonio formado por Alonso del Castillo, natural de Benaocaz y Josefa Tellería, de El Puerto. Casado el 27 de diciembre de 1965 con Pilar Otero Rascón con quientuvo tres hijos, Francisco, Daniel y Pilar, falleció con casi 70 años de edad el 26 de marzo de 2006. Entre sus amigos se encontraban Francisco Gómez Real, Luis Ortega García, Abelardo Gil y Javier Díaz Cortés.

Paco del Castillo Merino-Tellería nació en la calle Larga el 2 de abril de 1936, siendo el segundo hijo del matrimonio formado por Alonso del Castillo, natural de Benaocaz y Josefa Tellería, de El Puerto. Casado el 27 de diciembre de 1965 con Pilar Otero Rascón con quientuvo tres hijos, Francisco, Daniel y Pilar, falleció con casi 70 años de edad el 26 de marzo de 2006. Entre sus amigos se encontraban Francisco Gómez Real, Luis Ortega García, Abelardo Gil y Javier Díaz Cortés.

1936

En el convulso año del nacimiento de nuestro protagonista, El Puerto conoció varios alcaldes. Ramón García Llano accedió a la alcaldía de forma accidental el 3 de enero, sustiuyendo a José Luis Macías Caro. En las elecciones municipales celebradas a mediados de febrero resultó elegido Francisco Veneroni Arcos, al frente de la coalición electoral de izquierdas denominada Frente Popular. Al mes siguiente tomó posesión de la alcaldía, el 18 de marzo, José Blandino Mitjes y al mes siguiente el 24 de abril, Manuel Fernández Moro, que es desalojado de la alcaldía tras la sublevación militar del 18 de julio, desapareciendo, sin que hayan sido hallados sus restos mortales. El día de la rebelión ejerció en funciones de alcalde el teniente Fernando Ristori; luego el 27 de julio, el capitán Ramón Iribarren Jiménez ocupa el sillón de primer edil y será el 23 de diciembre cuando, subiendo el escalafón en la graduación militar se hará cargo de la vara de alcalde el coronel Ángel Guinea de León Garavito.

El primero por la izquierda delante es Francisco del Castillo Tellería y junto a él, José Vázquez, el hijo de Luciano (que tenía el almacén en la calle Cielo esquina a Lechería) casado con Josefa Rendón. Año de la Fundación del Colegio San Ignacio. Curso 1947/1948. El segundo por la izquierda de pie detrás de Don Juan es Estanislao Jiménez González Nandín (padre de Andrés Jiménez, ex director de TelePuerto) /Foto Fabra. San Fernando.

MAESTRO.

Paco vivió de pequeño en la calle Larga, cursó estudios en el colegio de Don Juan ‘el Cojo’, en la calle San Sebastián, 23 y de bachillerato y magisterio en Madrid. A su regreso a El Puerto imparte clases en los colegios de La Pescadería y de San Luís Gonzaga, y, luego durante dos cursos académicos en las Escuelas profesionales de la Sagrada Familia en Andújar (Jaén) de donde regresa, definitivamente, a nuestra Ciudad.

Claustro de Profesores: Arriba, de izquierda a derecha: Francisco del Castillo Tellería, Manuel Sierra, Antonio Muñoz Cuenca, Manuel Montalvo, Francisco Menor, Antonio Montes, Enrique Cabrera. Abajo, de izquierda a derecha: Lino Alonso, Diego Mora, Doña Vicenta, D. Justo, Ginés Hidalgo Crespo. Imagen tomada en las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA), también conocida como ‘Escuelita’. Año 1971.

ADUANAS Y AGENCIA MARÍTIMA.

Posteriormente, después de haberle dedicado los mejores años de su vida, abandona la enseñanza, dedicándose a una actividad bien distinta, como es la relacionada con el comercio marítimo, en la que estuvo hasta finalizar su vida laboral, primero como administrativo en la Agencia de Aduanas y, con posterioridad como gerente en una Agencia Marítima. Tuvo su residencia en El Puerto en diversos domicilios, además del citado en Larga, en la calle de la Victoria, Plaza de Cristóbal Colón, Maestro Juan Pinto y por último en calle Mayorga.

CONCEJAL POPULAR.

CONCEJAL POPULAR.

Se presentó en las elecciones municipales de 1991 como cabeza de lista del Partido Popular para el Ayuntamiento de nuestra Ciudad, ejerciendo como concejal, en la oposición, durante el mandato comprendido entre los años 1991 a 1995 así como Portavoz del Grupo Municipal del dicho Partido Popular. Fue el año en el que Independientes Portuenses alcanzó la alcaldía, liderados por el ex concejal popular Hernán Díaz Cortés. Le acompañaron en aquella lista, Alejandro Moreno, Antonio Requena, que fallecería durante el mandato. /En la imagen de la izquierda, portada del folleto electoral del Partido Popular, con la imagen de Paco del Castillo.

INICIOS EN LA POESÍA.

Desde muy joven fue lector asiduo de los grandes poetas de lengua castellana: Bécquer, San Juan de la Cruz, Juan Ramón Jiménez --quien estudió en El Puerto--, por citar algunos. Eso le empuja a escribir sus primeros poemas, que guardaba para sí mismo y que luego destruía pensando, como el mismo afirmaba “consciente de su pobreza literaria e impulsado por su elevado sentido del ridículo”.

De izquierda a derecha, Tomás Osborne Domecq, Francisco del Castillo Tellería, José Luis Poullet Ramírez, José y Javier Osborne Domecq y José María Benjumeda, en los Carnavales de Cádiz, entonces Fiestas Típicas Gaditanas.

Con el paso del tiempo la lectura de los hermanos Machado, su paisano José Luis Tejada Peluffo, García Lorca, Góngora, Lope de vega y Quevedo, entre otros, aumentará sus deseos “--mis ansias--” afirmaba, de escribir.

De la mano de su amigo, el también poeta portuense Juan Ignacio Varela Gilabert, --Juanín Varela-- conoce, como él llegaría a afirmar, “un tanto tarde”, a los hermanos José y Jesús de las Cuevas, a los también arcenses Carlos y Antonio Murciano y al sanluqueño Antonio León Manjón, quienes, junto con nuestro paisano Juanín, le empujan a recitar sus primeros poemas en las recordadas para una generación de amantes de los versos, las “tardes Poéticas de Grazalema”. /En la imagen de la izquierda, Juan Ignacio Varela Gilbert.

De la mano de su amigo, el también poeta portuense Juan Ignacio Varela Gilabert, --Juanín Varela-- conoce, como él llegaría a afirmar, “un tanto tarde”, a los hermanos José y Jesús de las Cuevas, a los también arcenses Carlos y Antonio Murciano y al sanluqueño Antonio León Manjón, quienes, junto con nuestro paisano Juanín, le empujan a recitar sus primeros poemas en las recordadas para una generación de amantes de los versos, las “tardes Poéticas de Grazalema”. /En la imagen de la izquierda, Juan Ignacio Varela Gilbert.

Su admiración por otro insigne de las letras de los cincuenta y sesenta, Francisco Montero Galvache, genio de la oratoria y de la poesía pregonera bajo andaluza, en el que encuentra un valioso valedor y consejero merced a una corta pero entrañable amistad, le lleva a mostrar su escondida vocación pregonera, luego de superados “el respeto humano y el temor al riesgo del ridículo”. /En la imagen de la izquierda, Francisco Montero Galvache.

Su admiración por otro insigne de las letras de los cincuenta y sesenta, Francisco Montero Galvache, genio de la oratoria y de la poesía pregonera bajo andaluza, en el que encuentra un valioso valedor y consejero merced a una corta pero entrañable amistad, le lleva a mostrar su escondida vocación pregonera, luego de superados “el respeto humano y el temor al riesgo del ridículo”. /En la imagen de la izquierda, Francisco Montero Galvache.

PREGONES EN EL PUERTO.

Más de sesenta pregones ha proclamado por la provincia gaditana, entre los que cabría destacar el de la Semana Santa de El Puerto de Santa María: el primero de sus pregones en 1983, en la Capilla del Hospital San Juan de Dios. De aquel pregón estas líneas: “Porque si pregonar es alabar en público los hechos, virtudes o cualidades de una persona, el ejercicio del pregón requiere un conocimiento exacto y perfecto de la persona pregonada. Pero ¿conocemos a Cristo?”. Siguiendo en El Puerto, ese mismo año de 1983 pregonaría, el 5 de noviembre, las Bodas de Plata de la Hermandad del Dolor y Sacrificio, de la que fue hermano fundador y la que perteneció toda su vida.

Podemos decir que Paco pregonó, exaltó, glosó, emocionó con casi todo en El Puerto. Bueno... todo no, que tenía como todos, sus filias y sus fobias. El 21 de abril de 1984 ofreció el Pregón del Vino Fino. Al año siguiente, el Pregón del Costalero en en marzo de 1985. El año 1987 ofrece el 16 de mayo el Pregón del Rocío. Y se atreve con el Carnaval, en la Peña ‘El Chumi’ en 1988. Al año siguiente, en 1989, el 4 de marzo glosa las Bodas de Plata de la Hermandad de la Flagelación. En 1990, exalta el 150 Aniversario de la Fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, el 27 de octubre. Y en 1992, los actos del Hombre del Mar con la Hermandad del Carmen, el 3 de julio. En 1993, el Pregón de la Virgen de los Milagros, el 5 de septiembre, de cuya tradición era muy devoto. En 1997 nuevo doblete con la Hermandad del Rocío, el 19 de abril.

Podemos decir que Paco pregonó, exaltó, glosó, emocionó con casi todo en El Puerto. Bueno... todo no, que tenía como todos, sus filias y sus fobias. El 21 de abril de 1984 ofreció el Pregón del Vino Fino. Al año siguiente, el Pregón del Costalero en en marzo de 1985. El año 1987 ofrece el 16 de mayo el Pregón del Rocío. Y se atreve con el Carnaval, en la Peña ‘El Chumi’ en 1988. Al año siguiente, en 1989, el 4 de marzo glosa las Bodas de Plata de la Hermandad de la Flagelación. En 1990, exalta el 150 Aniversario de la Fundación de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, el 27 de octubre. Y en 1992, los actos del Hombre del Mar con la Hermandad del Carmen, el 3 de julio. En 1993, el Pregón de la Virgen de los Milagros, el 5 de septiembre, de cuya tradición era muy devoto. En 1997 nuevo doblete con la Hermandad del Rocío, el 19 de abril.

Paco del Castillo y Juan Villarreal, pregonando la Feria el 8 de mayo de 2001, al alimón.

Y de nuevo, en esta ocasión al alimón con Juan Villarreal Panadero pregonando la Feria del Vino el 8 de mayo de 2001. Y la Exaltación de la Mantilla el 21 de marzo de 2002. La Cruz de Mayo de las Amas de Casa el 31 del mismo mes y año. Al año siguiente, 2003, el 20 de abril, en el Barrio Alto pregonaría la Fiesta de los Patios. Para finalizar su vozarrón, en El Puerto, con las Bodas de Oro de la Hermandad de los Afligidos el 18 de febrero de 2005, un año antes de su óbito.

PREGONES EN LA PROVINCIA.

PREGONES EN LA PROVINCIA.

Paco no descansaba los años que aparecen en blanco desde que empezara con la actividad de pregonero en 1983. Le reclamaban en otros lugares de la provincia e incluso fuera de ella. Exaltaría la Semana Santa, el Rocío y el devenir de diversas hermandades de penitencia en la provincia. Así en Sanlúcar de Barrameda la Semana Santa el 20 de marzo de 1988. La Festividad de San Daniel, en Ceuta, el 30 de abril del mismo año. De nuevo en Sanlúcar, el 24 de marzo de 1990, a las Dolores. El mismo año en Jerez, la Oración Poética de la Semana Santa. el 7 de abril. La Semana Santa de Puerto Real el 17 de marzo de 1991. Un año mas en Sanlúcar, el Rocío, el 27 de abril de 1991.

SEIS PREGONES EN 1992.

SEIS PREGONES EN 1992.

En Jerez, donde empezó a sentirse cómodo, fue llamado para que el 21 de marzo de 1992 pregonara al Nazareno y Ntra. Sra. del Traspaso en la iglesia de San Juan de Letrán. El Rocío en Puerto Real, el 24 de mayo de 1992. El Cristo de la Viga en Jerez, el 6 de agosto de 1992. El Pregón de la Cruz, en San Fernando, el 19 de septiembre de 1992. La Navidad, en Jerez, el 19 de diciembre de 1992. Seis pregones, seis, junto con el de El Carmen en El Puerto, pronunciaría el año de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.

De nuevo en Sanlúcar de Barrameda, donde actuaría en total en cinco ocasiones, en esta pregonando al Costalero el 21 de marzo de 1993. En Cádiz, ese mismo año pregona a la Virgen de las Penas el 25 de marzo. La Romería de San Isidro Labrador en Rota sería su siguiente intervención el 30 de abril de 1993. Y la Feria del Caballo de Jerez, el 1 de mayo de 1993. La Hermandad de la Virgen del Rosario en Rota, el 6 de octubre de 1993. La Hermandad de la Virgen de la Salud de Cádiz, el 21 de diciembre de 1993. 1993 será otro año con media docena de exaltaciones poéticas.

SEMANA SANTA EN JEREZ.

El 20 de marzo de 1994 Paco pronunció el Pregón de la Semana Santa de Jerez, en la iglesia de San Miguel, presentado por el cofrade jerezano José Luis Zarzana Palma. Al impecable pregón que presentó se unió la polémica por unas declaraciones efectuadas a Diario de Jerez, en la que resaltaban en titulares una frase por el pronunciada “Por fin Jerez ha tenido un pregonero digno en Semana Santa”. Durante días el asunto estuvo rondando en los periódicos, alimentado por el columnista de dicho rotativo Manuel Liaño, hasta que Paco explicó el sentido de sus palabras.

En 1995, de nuevo en Jerez, Paco ofrece en mayo el IX Pregón del Toreo. El 24 de noviembre de ese año, el de la Virgen del Desamparo, de la popular hermandad del Prendimiento, vulgo ‘Prendi’. El 8 de diciembre, en San Fernando, el de la Hermandad de la Virgen de la Piedad. En 1996, el 23 de febrero, el de la Hermandad del Transporte de Jerez, y el 8 de marzo del mismo año, el de la Hermandad de la Virgen de la Piedad jerezana. Y el 3 de mayo de 1996 el del Rocío en la Bodega de La Concha, de González Byass. En 1997, el Descencimiento de Cádiz, el 20 de septiembre. En 1998, el 15 de marzo, en Puerto Real pregona a la Hermandad de la Amargura y en Jerez, el 3 de abril del msimo año, el Pregón Flamenco de la Semana Santa de Jerez. En 1999, el 17 de diciembre pregona a la Hermandad de la Esperanza en Sanlúcar de Barramaeda. El año 2000, en Ubrique, pregona el 14 de abril la Semana Santa. En 2001, la Oración Poética de la Semana Santa de Jerez, el 23 de marzo de 2001. La IX Glosa Poética de la Semana Santa de Jerez, el 5 de abril de 2001. La Navidad de Arcos de la Frontera el 21 de diciembre de 2001. /En la imagen, El Prendimiento, de Jerez.

En 1995, de nuevo en Jerez, Paco ofrece en mayo el IX Pregón del Toreo. El 24 de noviembre de ese año, el de la Virgen del Desamparo, de la popular hermandad del Prendimiento, vulgo ‘Prendi’. El 8 de diciembre, en San Fernando, el de la Hermandad de la Virgen de la Piedad. En 1996, el 23 de febrero, el de la Hermandad del Transporte de Jerez, y el 8 de marzo del mismo año, el de la Hermandad de la Virgen de la Piedad jerezana. Y el 3 de mayo de 1996 el del Rocío en la Bodega de La Concha, de González Byass. En 1997, el Descencimiento de Cádiz, el 20 de septiembre. En 1998, el 15 de marzo, en Puerto Real pregona a la Hermandad de la Amargura y en Jerez, el 3 de abril del msimo año, el Pregón Flamenco de la Semana Santa de Jerez. En 1999, el 17 de diciembre pregona a la Hermandad de la Esperanza en Sanlúcar de Barramaeda. El año 2000, en Ubrique, pregona el 14 de abril la Semana Santa. En 2001, la Oración Poética de la Semana Santa de Jerez, el 23 de marzo de 2001. La IX Glosa Poética de la Semana Santa de Jerez, el 5 de abril de 2001. La Navidad de Arcos de la Frontera el 21 de diciembre de 2001. /En la imagen, El Prendimiento, de Jerez.

15 PREGONES EN JEREZ.

Quince intervenciones en formato de pregón en la ciudad de Jerez, dos menos que en El Puerto, regaló Paco del Castillo a la ciudad vecina. Un año antes de su fallecimiento, la XXX Oración Poética de la Semana Santa de Jerez, el 19 de febrero de 2005, siendo con ésta cinco intervenciones con dicha temática: Pregón, en dos ocasiones Oración Poética, Pregón Flamenco y Glosa Poética, además de a seis hermandades, amén de haber pregonado la Navidad, la Feria, el Toreo y el Rocío

CHARLISTA , CONFERENCIANTE Y POETA.

CHARLISTA , CONFERENCIANTE Y POETA.

Otro medio centenar largo de charlas, presentaciones de carteles, homenajes y conferencias hablan de la facilidad versificadora de este portuense que, “conocedor de mis limitaciones poéticas, me siento incapaz de publicar mi poesía personal e íntima, ante el temor de no poder llegar al corazón de nadie”. A pesar de ello, publica a finales del año 2002 sus ‘33 Sonetos Insolentes’ donde retrata a caras conocidas de la vida de El Puerto, presentándolo en un multitudinario acto celebrado en el auditorio de San Luis Gonzaga. /En la imagen de la izquierda, portada de su libro.

Practicaba la ironía y el sarcasmo, como lo demuestra esta dedicatoria de su libro, a uno de los asistentes al acto: “A n.n. con mi gratitud por molestarse a venir tan lejos a escuchar mis ‘ripios’. Un abrazo, Fco. del Castillo”. Genio y figura...

COLUMNISTA EN DIARIO DE CÁDIZ.

Es de justicia señalar que su facilidad para el verso, en especial el referente a la poesía satírica, a veces intrascendente y muchas veces irónica como se ha indicado, --“para ser leída entre amigos” afirmaba--, le llevó durante un tiempo a aparecer quincenalmente en la columna de opinión de Diario de Cádiz, en su edición de El Puerto, donde su alter ego, un personaje ficticio de nombre Benito, le contaba cosas de la actualidad local que Paco escribía para deleite de sus seguidores y, en ocasiones, con alguna puya para los personajes objeto de sus críticas.

Joaquín Muñoz-Seca Manzanera con Paco del Castillo, en los habituales cafés que tomaban en el Bar La Herrería.

DEL PREGON DE LA FIESTA DE LOS PATIOS.

“Se lo oí decir a una vecina de Espelete: Dejaron el Barrio, el patio, su rincón de siempre, y se fueron a vivir a un piso cuadriculado y moderno en un bloque, que bien parece una colmena laboriosa en donde cada uno va a lo suyo. Mayores comodidades, por supuesto; pero menor calor humano. Los problemas son ahora de puertas para adentro, personales, intransferibles. No es lugar ni hay momentos para compartir nada: ni la alegría, ni la pena; ni la abundancia, ni la escasez; ni el llanto, ni la risa. La puerta que al patio daba, siempre abierta, estaba tan sólo protegida por una humilde cortina, tela de saco, recia y translúcida, que era como una manera de abrir el corazón a los demás. La puerta del piso nuevo, o del chalet suntuoso, será sabe Dios de qué noble madera; pero tras de ella se termina el mundo. Y, sobre todo, no se sabe si el anafe de la vecina del segundo está apagado, porque no tiene nada que poner a hervir. Y no le falta razón al decir esto. Mientras así decía, yo recordaba el fugaz saludo de un amigo: Me he mudado hace bien poco a un piso nuevo, y no me encuentro bien. No estoy a gusto. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Acaso por pequeño?... ¡Que va!, me contestó. Es amplio, suficiente, con tres cuartos de baño; pero... ¡no veo la luz! Aquella luz, aquel cielo, aquella estrella, aquel sol, que la vecina veía desde su patio”.

DEL PREGÓN TAURINO DE EL PUERTO 1996.

Soñando en la soledad

de la plaza... Olé sonoro

cuando arrastraron al toro:

al toro y a su verdad.

Verdad grande y orfandad

de apaños y componendas.

A él que nadie le reprenda

por su cómoda cabeza,

porque le falte la fuerza,

o ambas cosas a la vez.

Id al dueño de la hacienda,

y preguntadle el "por qué"...

¡Que así, tal vez, se comprenda!

Estrofa del pregón taurino de El Puerto de Santa María de 1996, original de Francisco del Castillo Tellería

Descendiente de los Netos y de los Tey, heredamos 10 casetas procedentes de Rota en muy mal estado, que mi tíos repararon y se mantuvieron en pie hasta su prohibición. Eran propiedad de los 6 hermanos Serrano por este orden: José Luis el mayor, (ebanista); Lola (sastra); Pedro (mi padre, encargado de la bodega José de la Cuesta); Ramón, (arrumbador de Cuvillo y Compañía); María del Carmen (sus labores) y Manolo (ebanista); mi abuelo fue Ramón Serrano, capataz de las Bodegas del Gavilán. Antonio Neto era hermanastro de mi abuela Milagros, también tenía un kiosko y aparte, nuestra familia tenía otras tres primas solteras que montaban uno muy pequeñito, todos participamos del reparto de casetas, el resto llegaron después. Los Neto y los Tey llevábamos más de un siglo encargándonos de esas labores, que por cierto contribuían a aumentar nuestros exiguos ingresos y paliar muchas penalidades durante la Dictadura». /En la imagen de la izquierda, Pedro Serrano Tey, padre de nuestro protagonista.

Descendiente de los Netos y de los Tey, heredamos 10 casetas procedentes de Rota en muy mal estado, que mi tíos repararon y se mantuvieron en pie hasta su prohibición. Eran propiedad de los 6 hermanos Serrano por este orden: José Luis el mayor, (ebanista); Lola (sastra); Pedro (mi padre, encargado de la bodega José de la Cuesta); Ramón, (arrumbador de Cuvillo y Compañía); María del Carmen (sus labores) y Manolo (ebanista); mi abuelo fue Ramón Serrano, capataz de las Bodegas del Gavilán. Antonio Neto era hermanastro de mi abuela Milagros, también tenía un kiosko y aparte, nuestra familia tenía otras tres primas solteras que montaban uno muy pequeñito, todos participamos del reparto de casetas, el resto llegaron después. Los Neto y los Tey llevábamos más de un siglo encargándonos de esas labores, que por cierto contribuían a aumentar nuestros exiguos ingresos y paliar muchas penalidades durante la Dictadura». /En la imagen de la izquierda, Pedro Serrano Tey, padre de nuestro protagonista. 1953.

1953.

QADISH.

QADISH. IRVING Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ.

IRVING Y JUAN RAMÓN JIMÉNEZ. ALCANATIF

ALCANATIF HOMENAJE POPULAR A ALBERTI.

HOMENAJE POPULAR A ALBERTI. TERTULIA ‘EL ERMITAÑO’.

TERTULIA ‘EL ERMITAÑO’.

Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

Manuel Martínez Alfonso (Valencia 1924 – El Puerto de Santa María 2003)

ESTUDIOS EN VALENCIA

ESTUDIOS EN VALENCIA

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna.

Tras una estancia en Jaca, comienza a escribir unos poemas en prosa sobre el Pirineo y una adaptación para radio del tema de Los Nibelungos. En 1945 recibe sus primeras retribuciones, modestas, por sus trabajos literarios: Radio Nacional, Revista del Ejército… Escribe también un guión cinematográfico, que empieza a buscar fortuna. PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

PRIMER LIBRO: ‘CAMINOS Y SENDAS’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

SEGUNDO LIBRO: ‘EL PUERTO EN LA LITERATURA’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

TERCER LIBRO: ‘PLAZA REAL’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

QUINTO LIBRO. ‘EL PUERTO CIUDAD DE HISTORIA Y TURISMO’.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

SEXTO LIBRO: 'DEL GUADALETE AL BIDASOA'.

PERIPLOS.

PERIPLOS.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad.

Juan Ignacio Varela Gilabert, nació en El Puerto de Santa María el 10 de Agosto de 1924 y falleció en Cádiz el 16 de Enero de 1997. Fue concejal del ayuntamiento de El Puerto en la década de los sesenta del siglo pasado y, a finales de la misma, en junio de 1969, fue nombrado Jefe Local del Movimiento, representando al anterior régimen político en la Ciudad. De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962.

De Juanín Varela o de Juan Ig. como a él le gustaba escribir se refería así en 1962 Manuel Martínez Alfonso: “No podía haber nacido más que en El Puerto. Y en efecto, así ocurrió el hehco un día del año 24. Aquí estudió por libre el bachillerato, con exámenes en Jerez de la Frontera. Su actividad literaria ha sido más para sí mismo que para los demás; un desahogo poético, sin afán ninguno de notoriedad. […] Ha publicado algunas cosas en la revita ‘Cauce’ por los años 44 y 45. Charlas –eso que tan bien sabe hacer—ha dado sobre poesía popular andaluza en RNE en Madrid. Y recitales poéticos de su propia obra en esta misma emisora, en el Aula Manuel Machado, donde fue presentado por Josita Hernán”. /En la imagen, Manuel Martínez Alfonso en 1962. En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

En la imagen de la izquierda, el poeta arcense Julio Mariscal de Montes, con quien colaboró en varias ocasiones.

Alfonso X el Sabio (n. 1221) fue, sin lugar a dudas, el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media hispánica; el más universal, por la amplitud de sus conexiones, y el más brillante, por la amplitud de su cultura, por el hálito renovador de sus leyes y por la generosidad y ambición de sus empresas artísticas y culturales. También fue un rey controvertido, en vida y en muerte. Su triste final ha llevado a los historiadores a efectuar de su reinado un balance excesivamente negativo, y a distinguir, de manera errónea, entre su fracaso como político y gobernante y sus logros en el campo de la cultura. Esta valoración ha dominado en la consideración que la Historia ha hecho del gran rey castellano desde que en el siglo XVI el padre Juan de Mariana sentenciara aquello de que “mientras estudia el cielo y observa los astros, perdió la tierra”. Tiene, sin duda, algunos fundamentos ciertos. Pero, veremos, es falsa en términos generales.

Alfonso X el Sabio (n. 1221) fue, sin lugar a dudas, el monarca más universal y brillante que produjo la Edad Media hispánica; el más universal, por la amplitud de sus conexiones, y el más brillante, por la amplitud de su cultura, por el hálito renovador de sus leyes y por la generosidad y ambición de sus empresas artísticas y culturales. También fue un rey controvertido, en vida y en muerte. Su triste final ha llevado a los historiadores a efectuar de su reinado un balance excesivamente negativo, y a distinguir, de manera errónea, entre su fracaso como político y gobernante y sus logros en el campo de la cultura. Esta valoración ha dominado en la consideración que la Historia ha hecho del gran rey castellano desde que en el siglo XVI el padre Juan de Mariana sentenciara aquello de que “mientras estudia el cielo y observa los astros, perdió la tierra”. Tiene, sin duda, algunos fundamentos ciertos. Pero, veremos, es falsa en términos generales. No era, desde luego, un joven inexperto ya que tenía 30 años cumplidos. Pero de su larga etapa formativa, de la que emerge hacia 1240, a punto de cumplir los 20 años, ignoramos muchos aspectos fundamentales. Sabemos, sí, que tenía una más que aceptable experiencia política y militar. Había llevado a efecto, entre 1243 y 1246, la conquista del reino de Murcia; había participado en la conquista de Jaén y Sevilla; había negociado con Aragón el tratado fronterizo de Almizra (1244), y se había visto envuelto, al lado del rey portugués Sancho II Capelo, en la guerra civil que enfrentó a éste contra su hermano el conde de Bolonia, el futuro Alfonso III de Portugal. Pero ignoramos casi todo acerca de su formación intelectual: qué maestros tuvo, qué libros estudió, quiénes formaban el círculo intelectual de sus más allegados. Así, pues, cuando accede al trono de Castilla, en junio de 1252, Alfonso X era un personaje maduro y perfectamente conocido en el mundo político europeo.

No era, desde luego, un joven inexperto ya que tenía 30 años cumplidos. Pero de su larga etapa formativa, de la que emerge hacia 1240, a punto de cumplir los 20 años, ignoramos muchos aspectos fundamentales. Sabemos, sí, que tenía una más que aceptable experiencia política y militar. Había llevado a efecto, entre 1243 y 1246, la conquista del reino de Murcia; había participado en la conquista de Jaén y Sevilla; había negociado con Aragón el tratado fronterizo de Almizra (1244), y se había visto envuelto, al lado del rey portugués Sancho II Capelo, en la guerra civil que enfrentó a éste contra su hermano el conde de Bolonia, el futuro Alfonso III de Portugal. Pero ignoramos casi todo acerca de su formación intelectual: qué maestros tuvo, qué libros estudió, quiénes formaban el círculo intelectual de sus más allegados. Así, pues, cuando accede al trono de Castilla, en junio de 1252, Alfonso X era un personaje maduro y perfectamente conocido en el mundo político europeo. INICIOS DE SU REINADO.

INICIOS DE SU REINADO. MODERNIZACIÓN Y REFORMA ADMINISTRATIVA.

MODERNIZACIÓN Y REFORMA ADMINISTRATIVA.  REFORMA LEGISLATIVA.

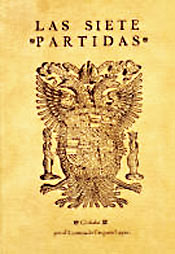

REFORMA LEGISLATIVA. Al hablar de la obra jurídica de Alfonso X estamos hablando del principal monumento de la ciencia jurídica, peninsular y europea, de la Edad Media y de uno de los logros más destacados de su reinado, no importa el fracaso relativo del rey a la hora de hacer efectivas sus leyes. /En la imagen de la izquierda, Alfonso X ‘el Sabio’ uno de los legisladores retratados en el edificio del Capitolio, en la galería de visitantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde existen 23 relieves con retratos de legisladores cuya obra se considera que ha servido de base para la legislación americana. Fue seleccionado por su autoría del Código Real, recopilación de legislación local de uso general que establecía las normas sobre las relaciones jurídico-políticas entre los reyes y sus vasallos, y por redactar el Código de las Siete Partidas, considerado por los estudiosos como el legado de más relevancia aportado por España a la Historia del Derecho. A cada lado de la sala hay 11 retratos. Todos están mirando al del centro, que pertenece a Moisés.

Al hablar de la obra jurídica de Alfonso X estamos hablando del principal monumento de la ciencia jurídica, peninsular y europea, de la Edad Media y de uno de los logros más destacados de su reinado, no importa el fracaso relativo del rey a la hora de hacer efectivas sus leyes. /En la imagen de la izquierda, Alfonso X ‘el Sabio’ uno de los legisladores retratados en el edificio del Capitolio, en la galería de visitantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde existen 23 relieves con retratos de legisladores cuya obra se considera que ha servido de base para la legislación americana. Fue seleccionado por su autoría del Código Real, recopilación de legislación local de uso general que establecía las normas sobre las relaciones jurídico-políticas entre los reyes y sus vasallos, y por redactar el Código de las Siete Partidas, considerado por los estudiosos como el legado de más relevancia aportado por España a la Historia del Derecho. A cada lado de la sala hay 11 retratos. Todos están mirando al del centro, que pertenece a Moisés. PROFUNDA REFORMA FISCAL.

PROFUNDA REFORMA FISCAL. Tras duras negociaciones con la Iglesia, Alfonso X se hizo con el control de una parte del diezmo eclesiástico (las llamadas tercias reales), que sumadas a las parias o tributos que pagaban los reinos musulmanes vasallos de Granada, Murcia, Niebla y Jerez, además de los ingresos fiscales pactados con los mudéjares andaluces que habían permanecido en la región tras la conquista, daban a la corona una amplia capacidad de maniobra. A estos ingresos hay que añadir, en años posteriores, servicios aprobados en Cortes, los impuestos aduaneros o diezmos de la mar y los que aportaban los ganados trashumantes de la Mesta, institución creada por el rey, a la que dio privilegios y controló de forma muy eficaz. Estas medidas permiten afirmar sin género de dudas que Alfonso X puso los cimientos de la Hacienda pública moderna. /En la imagen, óbolo alfonsí.

Tras duras negociaciones con la Iglesia, Alfonso X se hizo con el control de una parte del diezmo eclesiástico (las llamadas tercias reales), que sumadas a las parias o tributos que pagaban los reinos musulmanes vasallos de Granada, Murcia, Niebla y Jerez, además de los ingresos fiscales pactados con los mudéjares andaluces que habían permanecido en la región tras la conquista, daban a la corona una amplia capacidad de maniobra. A estos ingresos hay que añadir, en años posteriores, servicios aprobados en Cortes, los impuestos aduaneros o diezmos de la mar y los que aportaban los ganados trashumantes de la Mesta, institución creada por el rey, a la que dio privilegios y controló de forma muy eficaz. Estas medidas permiten afirmar sin género de dudas que Alfonso X puso los cimientos de la Hacienda pública moderna. /En la imagen, óbolo alfonsí. ACTIVIDAD REPOBLADORA.

ACTIVIDAD REPOBLADORA. EL ‘FECHO DEL IMPERIO’.

EL ‘FECHO DEL IMPERIO’.

Este ofrecimiento no debió de coger por sorpresa al monarca castellano ya que, desde el fallecimiento de Conrado IV, dejando como heredero a un niño de corta edad, entraba dentro de lo posible que, en su condición de cabeza del linaje de los Staufer, su nombre se viese implicado en cualquiera de las previsiones sucesorias relacionadas con la casa imperial: el ducado de Suabia, el reino de Sicilia y el mismo Imperio. Una vez propuesto para el título imperial y efectuada, en 1257, aunque de forma irregular, la elección preceptiva, contando incluso con el apoyo inicial del papado, el Imperio parecía algo al alcance de su mano. Renunciar a ello era renunciar a algo que le correspondía por derecho y que redundaba tanto en honor suyo como en el de su reino. Pero, además, ser emperador era algo que reforzaría sus proyectos políticos sobre el papel de Castilla dentro del contexto político peninsular.

Este ofrecimiento no debió de coger por sorpresa al monarca castellano ya que, desde el fallecimiento de Conrado IV, dejando como heredero a un niño de corta edad, entraba dentro de lo posible que, en su condición de cabeza del linaje de los Staufer, su nombre se viese implicado en cualquiera de las previsiones sucesorias relacionadas con la casa imperial: el ducado de Suabia, el reino de Sicilia y el mismo Imperio. Una vez propuesto para el título imperial y efectuada, en 1257, aunque de forma irregular, la elección preceptiva, contando incluso con el apoyo inicial del papado, el Imperio parecía algo al alcance de su mano. Renunciar a ello era renunciar a algo que le correspondía por derecho y que redundaba tanto en honor suyo como en el de su reino. Pero, además, ser emperador era algo que reforzaría sus proyectos políticos sobre el papel de Castilla dentro del contexto político peninsular. PROYECTO DE FERNANDO III

PROYECTO DE FERNANDO III

FUNDACIÓN DE EL PUERTO.

FUNDACIÓN DE EL PUERTO. LA CARTA PUEBLA.

LA CARTA PUEBLA. 1272. SUBLEVACIÓN NOBILIARIA.

1272. SUBLEVACIÓN NOBILIARIA.  A través de sus leyes y de otras disposiciones concretas Alfonso X había recortado el poder de la nobleza y, sobre todo, su ámbito de actuación, especialmente en las villas y ciudades. En efecto, la política del rey de fundar pueblas nuevas en las propiedades reales, o realengos, dispersas por todo el reino y, especialmente, por Galicia, Asturias y León, había substraído estas tierras al beneficio de los ricoshombres e hidalgos locales. Por otra parte, las nuevas pueblas reales se estaban convirtiendo en focos de atracción del campesinado de la zona que abandonaba sistemáticamente a sus señores para acogerse al seguro del rey y a los beneficios de un régimen jurídico más beneficioso y menos arbitrario. Fue el primero de los enfrentamientos de un largo conflicto que, con altibajos, se prolongaría hasta el reinado de los Reyes Católicos.

A través de sus leyes y de otras disposiciones concretas Alfonso X había recortado el poder de la nobleza y, sobre todo, su ámbito de actuación, especialmente en las villas y ciudades. En efecto, la política del rey de fundar pueblas nuevas en las propiedades reales, o realengos, dispersas por todo el reino y, especialmente, por Galicia, Asturias y León, había substraído estas tierras al beneficio de los ricoshombres e hidalgos locales. Por otra parte, las nuevas pueblas reales se estaban convirtiendo en focos de atracción del campesinado de la zona que abandonaba sistemáticamente a sus señores para acogerse al seguro del rey y a los beneficios de un régimen jurídico más beneficioso y menos arbitrario. Fue el primero de los enfrentamientos de un largo conflicto que, con altibajos, se prolongaría hasta el reinado de los Reyes Católicos.

NOMBRAMIENTO DE HEREDERO: SANCHO.

NOMBRAMIENTO DE HEREDERO: SANCHO.

COMPILACIONES: PRIMERA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA.

COMPILACIONES: PRIMERA CRÓNICA GENERAL DE ESPAÑA. La lengua que, según Gonzalo de Berceo, empleaba todo el mundo para “fablar con su vecino” se convirtió, gracias a Alfonso X, en instrumento de transmisión de conocimientos, científicos, jurídicos o literarios. En este sentido es de justicia reconocer que el Rey Sabio y sus colaboradores fueron los creadores de la prosa castellana, situando el viejo romance nacido en aquel “pequeño rincón” donde surgió Castilla a la misma o superior altura que las otras lenguas románicas. /Ilustración de Gonzalo de Berceo.

La lengua que, según Gonzalo de Berceo, empleaba todo el mundo para “fablar con su vecino” se convirtió, gracias a Alfonso X, en instrumento de transmisión de conocimientos, científicos, jurídicos o literarios. En este sentido es de justicia reconocer que el Rey Sabio y sus colaboradores fueron los creadores de la prosa castellana, situando el viejo romance nacido en aquel “pequeño rincón” donde surgió Castilla a la misma o superior altura que las otras lenguas románicas. /Ilustración de Gonzalo de Berceo. LA SENDA DEL ESTADO MODERNO.

LA SENDA DEL ESTADO MODERNO. Alfonso X fue, sin duda, un gran intelectual. Pero también fue un gran político. La opinión del historiador Juan de Mariana no solo es injusta, sino simplista y superficial. Porque, como ha escrito el prof. O´Callaghan, "los más de treinta años del reinado de Alfonso X estuvieron marcados por extraordinarios triunfos y por logros definitivos eimportantes", que hicieron de su reinado todo un hito en la historia de Castilla y de España. (Texto: Manuel González Jiménez. Catedrático Emérito de Historia Medieval. Universidad de Sevilla).

Alfonso X fue, sin duda, un gran intelectual. Pero también fue un gran político. La opinión del historiador Juan de Mariana no solo es injusta, sino simplista y superficial. Porque, como ha escrito el prof. O´Callaghan, "los más de treinta años del reinado de Alfonso X estuvieron marcados por extraordinarios triunfos y por logros definitivos eimportantes", que hicieron de su reinado todo un hito en la historia de Castilla y de España. (Texto: Manuel González Jiménez. Catedrático Emérito de Historia Medieval. Universidad de Sevilla).

El aislamiento de Bécquer es menos absoluto de lo que a primera vista parece. Como todos los artistas, y por muy individual que sea, Bécquer está ligado a su tiempo y tiene en él, si no justificación, por lo menos una ambientación suficiente. Por lo pronto, Bécquer encontró no diremos una escuela formada, pero sí un clima, un ambiente propicio a la germinación de su obra. De cualquier modo, ya no se puede hablar de Bécquer como de un fenómeno aislado; y siempre al iniciar su estudio, debiera aludirse al grupo de precursores, entre los que destaca Ángel María Dacarrate. /En la imagen de la izquierda, G.A. Bécquer.

El aislamiento de Bécquer es menos absoluto de lo que a primera vista parece. Como todos los artistas, y por muy individual que sea, Bécquer está ligado a su tiempo y tiene en él, si no justificación, por lo menos una ambientación suficiente. Por lo pronto, Bécquer encontró no diremos una escuela formada, pero sí un clima, un ambiente propicio a la germinación de su obra. De cualquier modo, ya no se puede hablar de Bécquer como de un fenómeno aislado; y siempre al iniciar su estudio, debiera aludirse al grupo de precursores, entre los que destaca Ángel María Dacarrate. /En la imagen de la izquierda, G.A. Bécquer. Dacarrete colaboró, como Bécquer, en La España Musical y Literaria, y en muchas otras publicaciones. Dacarrete, colaboró asiduamente en La América, revista de Madrid, que empezó a publicarse en 1857 y en la que también escribían Emilio Castelar, la Avellaneda, Carolina Coronado, Eulogio Florentino Sanz, Ruiz Aguilera y Campoamor, aparte de otros ingenios menos conocidos, entre ellos el íntimo amigo de Bécquer Luis García Luna. La América, cuya publicación se prolongó bastante años, concedía singular atención a la poesía inglesa, y mayor aún a la alemana, insertando frecuentes imitaciones y traducciones de Goethe, Schiller y, sobre todo de Heine. Uno de los más afortunados imitadores de éste fue Dacarrete. Sólo en el número del 8 de agosto de 1858 se insertan hasta ocho poemas suyos, todos los cuales, tanto por el tema y la manera de tratarlo como por el lenguaje y hasta la estructura métrica, delatan evidente parentesco con la poesía posterior del autor de las Rimas.

Dacarrete colaboró, como Bécquer, en La España Musical y Literaria, y en muchas otras publicaciones. Dacarrete, colaboró asiduamente en La América, revista de Madrid, que empezó a publicarse en 1857 y en la que también escribían Emilio Castelar, la Avellaneda, Carolina Coronado, Eulogio Florentino Sanz, Ruiz Aguilera y Campoamor, aparte de otros ingenios menos conocidos, entre ellos el íntimo amigo de Bécquer Luis García Luna. La América, cuya publicación se prolongó bastante años, concedía singular atención a la poesía inglesa, y mayor aún a la alemana, insertando frecuentes imitaciones y traducciones de Goethe, Schiller y, sobre todo de Heine. Uno de los más afortunados imitadores de éste fue Dacarrete. Sólo en el número del 8 de agosto de 1858 se insertan hasta ocho poemas suyos, todos los cuales, tanto por el tema y la manera de tratarlo como por el lenguaje y hasta la estructura métrica, delatan evidente parentesco con la poesía posterior del autor de las Rimas. Estaba en posesión de la Gran Cruz de Alfonso XII. Propuesto para ocupar el sillón “R” de la Real Academia Española de la Lengua el 2 de diciembre de 1900 no llegó a ocuparlo ya que cuando estaba justamente preparando el discurso de entrada, el 13 de octubre de 1904, a las dos de la tarde, le llegó la muerte a causa de una úlcera venal en su domicilio madrileño de la Plaza del Cordón, núm. 2.

Estaba en posesión de la Gran Cruz de Alfonso XII. Propuesto para ocupar el sillón “R” de la Real Academia Española de la Lengua el 2 de diciembre de 1900 no llegó a ocuparlo ya que cuando estaba justamente preparando el discurso de entrada, el 13 de octubre de 1904, a las dos de la tarde, le llegó la muerte a causa de una úlcera venal en su domicilio madrileño de la Plaza del Cordón, núm. 2. Abunda en nuestro poeta la estrofa que luego se llamó becqueriana, compuesta de tres endecasílabos seguidos y de un heptasílabo, que con frecuencia se sustituye por un pentasílabo. En Ensueño, una composición publicada en La América en 1858, aunque se sabe que estaba escrita un año antes, leemos: “Inmóviles los dos y silenciosos, / apoyada la mano sobre el seno, / sonreímos ... ¡Yo estaba al despertarme / en lágrimas deshecho!”. La semejanza de estos versos con alguna rima de Bécquer son tan evidentes que no hay que señalarlas. Lo mismo se podría decir de otras composiciones de Dacarrete: Vigilia, A..., Dime, ¿por qué?, El amanecer. Escribió asimismo Cantares, cuyos contactos con ciertas Rimas becquerianas son casi seguros. Y como dijo el poeta portuense : “¡Ay! ¡Mil ojos se fijan en mis ojos / pero los suyos no! / ¿Por qué extrañar que ante el bullicio aislado / enmudezca mi voz?”. (Texto: Francisco Arias Solís).

Abunda en nuestro poeta la estrofa que luego se llamó becqueriana, compuesta de tres endecasílabos seguidos y de un heptasílabo, que con frecuencia se sustituye por un pentasílabo. En Ensueño, una composición publicada en La América en 1858, aunque se sabe que estaba escrita un año antes, leemos: “Inmóviles los dos y silenciosos, / apoyada la mano sobre el seno, / sonreímos ... ¡Yo estaba al despertarme / en lágrimas deshecho!”. La semejanza de estos versos con alguna rima de Bécquer son tan evidentes que no hay que señalarlas. Lo mismo se podría decir de otras composiciones de Dacarrete: Vigilia, A..., Dime, ¿por qué?, El amanecer. Escribió asimismo Cantares, cuyos contactos con ciertas Rimas becquerianas son casi seguros. Y como dijo el poeta portuense : “¡Ay! ¡Mil ojos se fijan en mis ojos / pero los suyos no! / ¿Por qué extrañar que ante el bullicio aislado / enmudezca mi voz?”. (Texto: Francisco Arias Solís). Magdalena (1855)

Magdalena (1855)

María Josefa García Granados nació en El Puerto el 10 de julio de 1796 y falleció en Guatemala el 28 de julio de 1848. Desde su juventud llegó a tierras guatemaltecas alrededor de 1810-1811. Mejor conocida por sus amigos y conocidos como Pepita, casada con Ramón Saborío, de Nicaragua. Literata y poeta guatemalteca es una de los exponentes intelectuales de la independencia de Guatemala, primer referente de la poesía feminista de aquel país.

María Josefa García Granados nació en El Puerto el 10 de julio de 1796 y falleció en Guatemala el 28 de julio de 1848. Desde su juventud llegó a tierras guatemaltecas alrededor de 1810-1811. Mejor conocida por sus amigos y conocidos como Pepita, casada con Ramón Saborío, de Nicaragua. Literata y poeta guatemalteca es una de los exponentes intelectuales de la independencia de Guatemala, primer referente de la poesía feminista de aquel país. Ciertamente el ingenio y cultura de esta ilustre dama le valió ser reconocida como una de los referentes de la literatura guatemalteca en su época. Fue amiga personal de Pedro Molina, José Cecilio del Valle, Mariano Gálvez, José Milla y de Rafael Carrera. Se dice que su mejor amigo fue José Batres Montúfar, de quien ella fue maestra de canto y guitarra. /Imagen de la izquierda, José Batres Montúfar.

Ciertamente el ingenio y cultura de esta ilustre dama le valió ser reconocida como una de los referentes de la literatura guatemalteca en su época. Fue amiga personal de Pedro Molina, José Cecilio del Valle, Mariano Gálvez, José Milla y de Rafael Carrera. Se dice que su mejor amigo fue José Batres Montúfar, de quien ella fue maestra de canto y guitarra. /Imagen de la izquierda, José Batres Montúfar. Como aficionada a la lectura, María Josefa García Granados se cultivó en la poesía, no solamente escribió sátira sino también cantaba poéticamente. Además de "A la ceiba de Amatitlán" otras de sus composiciones son: "Himno a la Luna" (1830), "La Resolución"; "A una hermosa joven -desgraciadamente enlazada con un achacoso viejo-"; "A una abeja"; "Plegaria"; "Despedida". Además tradujo algunos versos de Byron. También cultivó la oda histórica.

Como aficionada a la lectura, María Josefa García Granados se cultivó en la poesía, no solamente escribió sátira sino también cantaba poéticamente. Además de "A la ceiba de Amatitlán" otras de sus composiciones son: "Himno a la Luna" (1830), "La Resolución"; "A una hermosa joven -desgraciadamente enlazada con un achacoso viejo-"; "A una abeja"; "Plegaria"; "Despedida". Además tradujo algunos versos de Byron. También cultivó la oda histórica. García Granados, María Josefa. Su poesía. (Poesía). Guatemala: Tipografía Nacional, febrero 2010, 1ra. edición. 184 págs. 12.2 X 18.2 cms. ISBN: 978-9929-8005-0-2. Rústica.

García Granados, María Josefa. Su poesía. (Poesía). Guatemala: Tipografía Nacional, febrero 2010, 1ra. edición. 184 págs. 12.2 X 18.2 cms. ISBN: 978-9929-8005-0-2. Rústica. EL SERMÓN.

EL SERMÓN.

El escritor, dramaturgo y ensayista Manuel Pérez Casaux nació en la calle Luna, núm. 6, el 29 de enero de 1929, esquina a Jesús de los Milagros, donde en tiempos existió un Freidor de Pescado y hoy es una tienda de ropa en un nuevo edificio. Su padre, Manuel Pérez Martínez, natural de Puerto Real, delineante proyectista, era funcionario civil del ejército y estaba destinado en la Ayudantía Militar de Marina de El Puerto. Su madre, natural de San Fernando, pertenecía a una familia de marinos instalados en San Fernando en el siglo XVIII.

El escritor, dramaturgo y ensayista Manuel Pérez Casaux nació en la calle Luna, núm. 6, el 29 de enero de 1929, esquina a Jesús de los Milagros, donde en tiempos existió un Freidor de Pescado y hoy es una tienda de ropa en un nuevo edificio. Su padre, Manuel Pérez Martínez, natural de Puerto Real, delineante proyectista, era funcionario civil del ejército y estaba destinado en la Ayudantía Militar de Marina de El Puerto. Su madre, natural de San Fernando, pertenecía a una familia de marinos instalados en San Fernando en el siglo XVIII.

TEATRO INDEPENDIENTE.

TEATRO INDEPENDIENTE. SÁNCHEZ CASAS.

SÁNCHEZ CASAS. LA CENA DE LOS CAMAREROS.

LA CENA DE LOS CAMAREROS.

NOVELA CORTA.

NOVELA CORTA.

TEATRO SELECTO.

TEATRO SELECTO.