Fachada neobizantina de la catedral católica de Westmister en Londres

Al iniciarse el último lustro del siglo XIX los ingleses que profesaban la religión católica iniciaron la construcción de un soberbio templo en Londres, financiado con limosnas de los fieles, contando para ello con la aprobación, ayuda y dirección del Cardenal Herbert Vaughan, Arzobispo de Westminster. El proyecto contemplaba la construcción de una iglesia, que es la actual catedral, en estilo bizantino, “en cuanto sea posible de sólo piedras consagradas, recogidas y buscadas en los hermosos templos que profanó y destruyó la Reforma decretada en Inglaterra por Enrique VIII, para que el Sacrificio allí ofrecido sea la más completa reparación de la ofensa hecha al Altísimo por la herejía, y a la vez símbolo de la vuelta a la verdadera Iglesia católica de todos los hijos extraviados.”

Para tan ambicioso proyecto fue necesario recabar donativos de otros católicos, aparte los ingleses y galeses que pertenecían a dicho arzobispado, postulándose en España para recabar fondos con los que construir la llamada inicialmente “Capilla Española”, una capilla situada en la nave del Evangelio –la más importante de todas- dedicada al culto y adoración perpetua del Santísimo Sacramento, inspirada en la existente en la catedral de Lugo, idea bendecida por S.S. León XIII y aprobada por la Reina Regente.

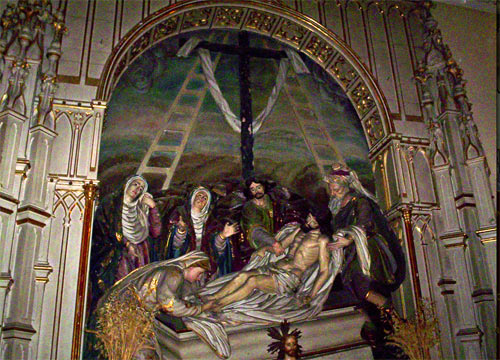

Un hermano del cardenal, el presbítero Kenelm Vaughan, fundador en Londres de la Archicofradía de la Divina Expiración, fue el encargado de recorrer buena parte del suelo hispano portando una carta del Cardenal Vaughan, dirigida al Cardenal Primado, arzobispos y obispos españoles y, en general, “a todos los constituidos en autoridad y unión con la Santa Sede Apostólica” a todas las autoridades eclesiásticas y civiles, en definitiva. En ella se solicitaba la cooperación de “la España católica para una obra de fe que tiene por objeto el honor y culto de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.” Y el primer lugar, después de pasar por Madrid, donde inició su postulación, fue Sevilla, patria natal del cardenal Wiseman, predecesor de Vaughan y primer arzobispo de Westminster, la ciudad en la que continuó con su campaña de recaudación de fondos, participando además en la vida social del entorno en el que se desenvolvía como por ejemplo, su padrinazgo o apadrinamiento en el bautismo, confirmación y comunión de un joven ingeniero ingles de las minas de Riotinto que abandonó la senda luterana para abrazar la ortodoxia de la iglesia romana. /En la imagen de la izquierda, Capilla del Santo Sacramento en la catedral católica de Westmister en Londres

Un hermano del cardenal, el presbítero Kenelm Vaughan, fundador en Londres de la Archicofradía de la Divina Expiración, fue el encargado de recorrer buena parte del suelo hispano portando una carta del Cardenal Vaughan, dirigida al Cardenal Primado, arzobispos y obispos españoles y, en general, “a todos los constituidos en autoridad y unión con la Santa Sede Apostólica” a todas las autoridades eclesiásticas y civiles, en definitiva. En ella se solicitaba la cooperación de “la España católica para una obra de fe que tiene por objeto el honor y culto de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.” Y el primer lugar, después de pasar por Madrid, donde inició su postulación, fue Sevilla, patria natal del cardenal Wiseman, predecesor de Vaughan y primer arzobispo de Westminster, la ciudad en la que continuó con su campaña de recaudación de fondos, participando además en la vida social del entorno en el que se desenvolvía como por ejemplo, su padrinazgo o apadrinamiento en el bautismo, confirmación y comunión de un joven ingeniero ingles de las minas de Riotinto que abandonó la senda luterana para abrazar la ortodoxia de la iglesia romana. /En la imagen de la izquierda, Capilla del Santo Sacramento en la catedral católica de Westmister en Londres

Después de Sevilla, visitó Jerez, El Puerto de Santa María, Cádiz, Gibraltar y Málaga, abandonando Andalucía para volver a Madrid, donde tenía dos sedes o puntos de recogida de donativos y marchar a Salamanca, Valladolid, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Santander, pasando también por Lugo, ciudad en la que participó en el Congreso Eucarístico Nacional celebrado en aquella capital gallega en agosto de 1896.

EL CONDE DE OSBORNE.

El método de trabajo de este postulante era similar en todos los lugares: buscaba personas influyentes y afines, generalmente del mundo empresarial, que publicitaran el proyecto, exponiendo los planos en el escaparate de los principales comercios, por ejemplo, y gestionasen donativos. Personas de total confianza a los que nombraba socios fundadores del proyecto y les encomendaba la tesorería de los fondos recaudados y su envío a Londres. En Jerez sería Pedro Domecq la persona encargada de ello, y en nuestra ciudad, Tomás Osborne Guezala. No conocemos con exactitud la cantidad recaudada a nivel local, tan solo el donativo personal del Conde de Osborne, que ascendió a 1.500 pesetas, una respetable cantidad, sin duda, en esos años finales del siglo XIX. Posiblemente, Tomás Osborne contaría al Padre Vaughan su vinculación y la de sus antepasados con la entidad portuense de la Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento, la antigüedad y reputación de la misma, cuyos componentes, los Caballeros Veinticuatro, décadas atrás utilizaban el prestigio de ser miembro de ella para optar a ordenes militares que exigían hidalguía a los aspirantes. Y, damos por supuesto, que admiraría la capilla sacramental de nuestra iglesia Mayor Prioral, recientemente restaurada, y su magnífico retablo de plata mejicana repujada, procedente de las mimas de San Luis de Potosí.

Bodega Osborne en calle La Palma que da nombre a la misma.

En julio de 1898 dio por finalizada su campaña nacional, despidiéndose el Padre Vaughan con una carta abierta que publicó el periódico “El Imparcial”. Corrían malos tiempos para el gobierno y el pueblo español, inmerso en la sangría de vidas y hacienda que suponía la Guerra de Cuba, por lo que no es de extrañar no se cumpliese, al parecer, las previsiones recaudatorias del clérigo ingles. Parece ser que la capilla sagrario se había presupuestado en 12.000 Libras Esterlinas y los donativos recibidos, según señala el Padre Vaughan en la carta referida, sumaron 5.000 Libras en total. Hay también que señalar el hecho de que en algunos sectores de la prensa nacional, especialmente los periódicos independientes de Madrid, se había criticado esta postulación e, incluso, puesto en duda su veracidad. En relación con este tema, en el escrito de despedida, firmado en Valladolid el 19 de julio, indica el Padre Vaughan al respecto: “Sea esta mi última contestación a las malévolas interpretaciones que han dado a mi gestión eucarística diversos periódicos de Madrid y provincias, confundiéndome con ganapanes y timadores del peor cariz. Gracias a Dios, no he tenido que mendigar de nadie recursos y considero como el mejor fruto de mis trabajos el haber sufrido este género de contradicciones para que siquiera por esta vez pueda gloriarme en la Cruz de Cristo.”

El clérigo londinense partió hacia América del Sur en busca de fondos para completar el presupuesto de la capilla, aunque en esta ocasión parece apuntó más alto pues fueron las altas instancias gubernamentales de países como Argentina, Perú y Bolivia las que se implicaron en el patrocinio de la por entonces ya nombrada como “Capilla Expiatoria Hispano-Americana del Santísimo Sacramento”. Después de esta doble experiencia, en España y sus antiguas colonias, Kenelm Vaughan, que alcanzó el tratamiento de Sir, publicó una especie de diario, libro que aún hoy día puede encontrarse en algunas librerías virtuales de la red, con el título de: “Viajes en España y Sud-América” en el que se refiere brevemente, en su página 35, a la aportación portuense a esta magna obra, y expresamente a los donativos recibidos, en estos términos: “los entregados por los habitantes del Puerto de Santa María, entre los que se distinguió el Conde de Osborne, quien tuvo por grande honra unir a su título nobiliario (en realidad, debería decir Pontificio) el de Socio-Fundador.”

El clérigo londinense partió hacia América del Sur en busca de fondos para completar el presupuesto de la capilla, aunque en esta ocasión parece apuntó más alto pues fueron las altas instancias gubernamentales de países como Argentina, Perú y Bolivia las que se implicaron en el patrocinio de la por entonces ya nombrada como “Capilla Expiatoria Hispano-Americana del Santísimo Sacramento”. Después de esta doble experiencia, en España y sus antiguas colonias, Kenelm Vaughan, que alcanzó el tratamiento de Sir, publicó una especie de diario, libro que aún hoy día puede encontrarse en algunas librerías virtuales de la red, con el título de: “Viajes en España y Sud-América” en el que se refiere brevemente, en su página 35, a la aportación portuense a esta magna obra, y expresamente a los donativos recibidos, en estos términos: “los entregados por los habitantes del Puerto de Santa María, entre los que se distinguió el Conde de Osborne, quien tuvo por grande honra unir a su título nobiliario (en realidad, debería decir Pontificio) el de Socio-Fundador.”

La catedral se abrió al público en 1903, aunque más de once décadas después aún no se ha completado su costosa decoración interior, fiel a su ideario inicial de que todo sea financiado por sufragio popular. El templo, obra del arquitecto John Francis Bentley, fue consagrada siete años después, en 1910, destacando y adquiriendo fama universal desde entonces el coro de 32 voces que intervino en dichos actos –doce cantantes profesionales y veinte voces blancas- el “Westminster Cathedral Choir Shool” al que mencionamos, además de por su prestigio, porque su primer Maestro de Música Sir Richard Runciman Terry tiene el mismo apellido que una notable saga familiar portuense.

CONEXIÓN FAMILIA OSBORNE - ARZOBISPADO DE LONDRES.

CONEXIÓN FAMILIA OSBORNE - ARZOBISPADO DE LONDRES.

Podemos concluir indicando que la conexión de la familia Osborne con el arzobispado londinense de Westminster no nace con el donativo referido pues hemos encontrado prueba de un contacto anterior en la esquela mortuoria repartida en el sepelio de una tía del Conde Osborne, María Manuela Osborne Böhl, Viuda de Morgan, que falleció nuestra ciudad dos años antes de estos hechos. Esta impresa en Londres por la editorial católica británica mas importante de esa época: “Burns & Oates, Ld.”, designada publishers (editora) de la Santa Sede por León XIII y, en consecuencia, vinculada estrechamente con el arzobispado. En la actualidad, la firma, que continúa con el mismo nombre, es el principal sello editorial de la iglesia católica romana en Gran Bretaña. (Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz. A.C. PUERTOGUÍA).

Felix García de Polavieja y Escribano nació el 29 de junio de 1876 en El Puerto de Santa María, hijo de Justino García de Polavieja y Urruela y de Ana María Escribano y Paúl siendo el menor de tres hermanos, Julio y María del Pilar. Vivían en el número 10 de la calle Larga.

Felix García de Polavieja y Escribano nació el 29 de junio de 1876 en El Puerto de Santa María, hijo de Justino García de Polavieja y Urruela y de Ana María Escribano y Paúl siendo el menor de tres hermanos, Julio y María del Pilar. Vivían en el número 10 de la calle Larga.

DISTURBIOS ANTICLERICALES.

DISTURBIOS ANTICLERICALES.

Un hermano del cardenal, el presbítero Kenelm Vaughan, fundador en Londres de la Archicofradía de la Divina Expiración, fue el encargado de recorrer buena parte del suelo hispano portando una carta del Cardenal Vaughan, dirigida al Cardenal Primado, arzobispos y obispos españoles y, en general, “a todos los constituidos en autoridad y unión con la Santa Sede Apostólica” a todas las autoridades eclesiásticas y civiles, en definitiva. En ella se solicitaba la cooperación de “la España católica para una obra de fe que tiene por objeto el honor y culto de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.” Y el primer lugar, después de pasar por Madrid, donde inició su postulación, fue Sevilla, patria natal del cardenal Wiseman, predecesor de Vaughan y primer arzobispo de Westminster, la ciudad en la que continuó con su campaña de recaudación de fondos, participando además en la vida social del entorno en el que se desenvolvía como por ejemplo, su padrinazgo o apadrinamiento en el bautismo, confirmación y comunión de un joven ingeniero ingles de las minas de Riotinto que abandonó la senda luterana para abrazar la ortodoxia de la iglesia romana. /En la imagen de la izquierda, Capilla del Santo Sacramento en la catedral católica de Westmister en Londres

Un hermano del cardenal, el presbítero Kenelm Vaughan, fundador en Londres de la Archicofradía de la Divina Expiración, fue el encargado de recorrer buena parte del suelo hispano portando una carta del Cardenal Vaughan, dirigida al Cardenal Primado, arzobispos y obispos españoles y, en general, “a todos los constituidos en autoridad y unión con la Santa Sede Apostólica” a todas las autoridades eclesiásticas y civiles, en definitiva. En ella se solicitaba la cooperación de “la España católica para una obra de fe que tiene por objeto el honor y culto de Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento.” Y el primer lugar, después de pasar por Madrid, donde inició su postulación, fue Sevilla, patria natal del cardenal Wiseman, predecesor de Vaughan y primer arzobispo de Westminster, la ciudad en la que continuó con su campaña de recaudación de fondos, participando además en la vida social del entorno en el que se desenvolvía como por ejemplo, su padrinazgo o apadrinamiento en el bautismo, confirmación y comunión de un joven ingeniero ingles de las minas de Riotinto que abandonó la senda luterana para abrazar la ortodoxia de la iglesia romana. /En la imagen de la izquierda, Capilla del Santo Sacramento en la catedral católica de Westmister en Londres

El clérigo londinense partió hacia América del Sur en busca de fondos para completar el presupuesto de la capilla, aunque en esta ocasión parece apuntó más alto pues fueron las altas instancias gubernamentales de países como Argentina, Perú y Bolivia las que se implicaron en el patrocinio de la por entonces ya nombrada como “Capilla Expiatoria Hispano-Americana del Santísimo Sacramento”. Después de esta doble experiencia, en España y sus antiguas colonias, Kenelm Vaughan, que alcanzó el tratamiento de Sir, publicó una especie de diario, libro que aún hoy día puede encontrarse en algunas librerías virtuales de la red, con el título de: “Viajes en España y Sud-América” en el que se refiere brevemente, en su página 35, a la aportación portuense a esta magna obra, y expresamente a los donativos recibidos, en estos términos: “los entregados por los habitantes del Puerto de Santa María, entre los que se distinguió el Conde de Osborne, quien tuvo por grande honra unir a su título nobiliario (en realidad, debería decir Pontificio) el de Socio-Fundador.”

El clérigo londinense partió hacia América del Sur en busca de fondos para completar el presupuesto de la capilla, aunque en esta ocasión parece apuntó más alto pues fueron las altas instancias gubernamentales de países como Argentina, Perú y Bolivia las que se implicaron en el patrocinio de la por entonces ya nombrada como “Capilla Expiatoria Hispano-Americana del Santísimo Sacramento”. Después de esta doble experiencia, en España y sus antiguas colonias, Kenelm Vaughan, que alcanzó el tratamiento de Sir, publicó una especie de diario, libro que aún hoy día puede encontrarse en algunas librerías virtuales de la red, con el título de: “Viajes en España y Sud-América” en el que se refiere brevemente, en su página 35, a la aportación portuense a esta magna obra, y expresamente a los donativos recibidos, en estos términos: “los entregados por los habitantes del Puerto de Santa María, entre los que se distinguió el Conde de Osborne, quien tuvo por grande honra unir a su título nobiliario (en realidad, debería decir Pontificio) el de Socio-Fundador.” CONEXIÓN FAMILIA OSBORNE - ARZOBISPADO DE LONDRES.

CONEXIÓN FAMILIA OSBORNE - ARZOBISPADO DE LONDRES. Agustín Castro Merello, nacido en El Puerto de Santa María, ingresó en la orden religiosa de los Jesuitas en 1941. Gran parte de su vida religiosa y docente la realizaría en Las Palmas de Gran Canaria. Durante varias décadas fue colaborador de la edición dominical del rotativo grancanario ‘La Provincia’, publicando ensayos de diversa índole y comentarios de pastoral religiosa.

Agustín Castro Merello, nacido en El Puerto de Santa María, ingresó en la orden religiosa de los Jesuitas en 1941. Gran parte de su vida religiosa y docente la realizaría en Las Palmas de Gran Canaria. Durante varias décadas fue colaborador de la edición dominical del rotativo grancanario ‘La Provincia’, publicando ensayos de diversa índole y comentarios de pastoral religiosa.

La investigadora Mercedes García Pazos hizo en 1995 una recensión sobre la obra a la que nos referimos, de la que destacamos: «El hilo conductor de ‘Alberti, Colegial y Marinero (Historia y Poesía)’ que se centra fundamentalmente en los años escolares de Rafael Alberti, es el colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto. Su autor, que también ha publicado otros trabajos relacionados con la imagen personal y literaria del poeta de ‘Marinero en Tierra’, aúna en una misma personal el ser portuense, primo de Alberti, sacerdote jesuita y alumno y profesor de ese centro escolar. A través de las páginas de este libro realiza una aproximación a la historia del colegio, apoyándose en interesantes aportaciones documentales, a la vez que realiza un acercamiento biográfico al poeta mediante el que refleja el cariño albertiano por el colegio de su infancia y desvela, a su juicio, algunos errores, poetizados ya en su madurez, y conservados en la memoria de Alberti. […] Añade algunas aportaciones fundamentalmente a la historia del colegio que Rafael Alberti conoció, vivió y recordó, así como una completa recopilación literaria albertiana a la que se suman análisis e impresiones muy personales de Castro Merello».

La investigadora Mercedes García Pazos hizo en 1995 una recensión sobre la obra a la que nos referimos, de la que destacamos: «El hilo conductor de ‘Alberti, Colegial y Marinero (Historia y Poesía)’ que se centra fundamentalmente en los años escolares de Rafael Alberti, es el colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto. Su autor, que también ha publicado otros trabajos relacionados con la imagen personal y literaria del poeta de ‘Marinero en Tierra’, aúna en una misma personal el ser portuense, primo de Alberti, sacerdote jesuita y alumno y profesor de ese centro escolar. A través de las páginas de este libro realiza una aproximación a la historia del colegio, apoyándose en interesantes aportaciones documentales, a la vez que realiza un acercamiento biográfico al poeta mediante el que refleja el cariño albertiano por el colegio de su infancia y desvela, a su juicio, algunos errores, poetizados ya en su madurez, y conservados en la memoria de Alberti. […] Añade algunas aportaciones fundamentalmente a la historia del colegio que Rafael Alberti conoció, vivió y recordó, así como una completa recopilación literaria albertiana a la que se suman análisis e impresiones muy personales de Castro Merello».