Gentes de El Puerto, laicos y seglares, fundaron en el siglo XVI una hermandad a la que denominaron de la Misericordia, rigiendo un hospital que daría nombre a la calle donde se ubicaba. Era, conjuntamente con la hermandad de la Vera-Cruz, que ocupaba la capilla del hospital de la Sangre, en calle Palacios, la hermandad más antigua de las conocidas. En esa época, primer tercio del siglo XVI, el hospital de la Encarnación, situado cerca del primero citado, en la misma calle, donde después labrarían los Agustinos su convento, completaba la terna de establecimientos benéficos a los que acudían los enfermos pobres y la gente desvalida.

Desarrollando una amplia labor social que no solo comprendía atender a los enfermos, sino dar cobijo, sustento y enterrar con decoro a los más necesitados, la hermandad se mantuvo, dentro de sus medios y posibilidades hasta que el Señor de la ciudad, el Duque de Medinaceli, en el año 1661 realizó con el Hospital, iglesia (la actual de las Esclavas) y solar de dicha hermandad, una fundación hospitalaria con todos sus bienes, muebles, derechos y acciones que cedió a la orden del Señor San Juan de Dios, debiendo posteriormente los hermanos de la Misericordia trasladarse a una ermita de calle Larga, llamada de San Andrés, que estaba situada en lugar que hoy ocupa la Óptica Díaz, cortos de equipaje, según ellos mismo relatan: “… con aquella pobres alhajas que habían quedado a nuestra Hermandad, reducidas a un féretro, una Cruz, dos campanillas, otras tantas tazas para pedir limosna, el libro de las Constituciones, otro de asientos de hermanos y un pequeño cuaderno de sus cortas entradas de limosnas…” /Portada de la actual iglesia de Las Esclavas.

Desarrollando una amplia labor social que no solo comprendía atender a los enfermos, sino dar cobijo, sustento y enterrar con decoro a los más necesitados, la hermandad se mantuvo, dentro de sus medios y posibilidades hasta que el Señor de la ciudad, el Duque de Medinaceli, en el año 1661 realizó con el Hospital, iglesia (la actual de las Esclavas) y solar de dicha hermandad, una fundación hospitalaria con todos sus bienes, muebles, derechos y acciones que cedió a la orden del Señor San Juan de Dios, debiendo posteriormente los hermanos de la Misericordia trasladarse a una ermita de calle Larga, llamada de San Andrés, que estaba situada en lugar que hoy ocupa la Óptica Díaz, cortos de equipaje, según ellos mismo relatan: “… con aquella pobres alhajas que habían quedado a nuestra Hermandad, reducidas a un féretro, una Cruz, dos campanillas, otras tantas tazas para pedir limosna, el libro de las Constituciones, otro de asientos de hermanos y un pequeño cuaderno de sus cortas entradas de limosnas…” /Portada de la actual iglesia de Las Esclavas.

En 1668, para que no se confundiesen los hermanos con los religiosos que ocupaban el Hospital de la Misericordia, en cabildo del 1 de noviembre decidieron cambiar el nombre de la hermandad por el de Santa Caridad, definiendo en un manifiesto renovar lo básico de sus fines: “La humilde Hermandad de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesu-Christo de esta Ciudad y gran Puerto de Santa María, empleada heroicamente desde su origen y en cumplimiento de sus Constituciones, en el alivio y socorro de las necesidades espirituales y corporales de su prójimo.”

Un grupo de hermanos disidentes fundó una efímera hermandad llamada de los Desamparados, pretendiendo obtener la exclusividad del entierro de los ajusticiados, labor que realizaban tradicionalmente los de la Misericordia, ahora de la Santa Caridad, perdiendo aquellos el pleito que se siguió con tal motivo.

Gracias al ordenado registro que la hermandad mantenía de sus actividades conocemos que en los primeros cien años de actividad como Hermandad de la Santa Caridad habían realizado 4.405 entierros de personas desamparadas, mitad hombres y mitad mujeres, aproximadamente, de los cuales 185 habían fallecido ahogados, 15 ejecutados, 166 de muerte violenta y el resto de muerte natural, por cuyas almas se aplicaron 37.153 Misas, lo que supone un promedio de 8 misas por individuo.

Pero lo que verdaderamente resultó ejemplar y admirable, de entre las muchas obras de caridad y de misericordia ejercida por los portuenses que eran hermanos de esta piadosa obra, fue el comportamiento seguido en la terrible epidemia de peste que asoló la ciudad en 1680. Conociendo las virtudes y abnegada entrega de los hermanos de eta cofradía, demostrada ampliamente en situaciones similares, el Gobernador de la ciudad, Diego Antonio de Viana, pide su ayuda por escrito el 9 de noviembre de 1860. En contestación al mismo, la Hermandad “le propuso que el único medio de atajar el mal en lo posible, era apartar los apestados de los que no lo estaban, formando un hospital para ambos sexos, que se ofrecía la hermandad a tomar a su cargo, con intervención del Ilustre Ayuntamiento. Que para cercenar gastos era también medio a propósito el que nuestros hermanos, inflamados como verdaderamente lo estaban del más fervoroso celo, se dedicasen a servir voluntariamente y por amor de Dios, a los pobres enfermos”

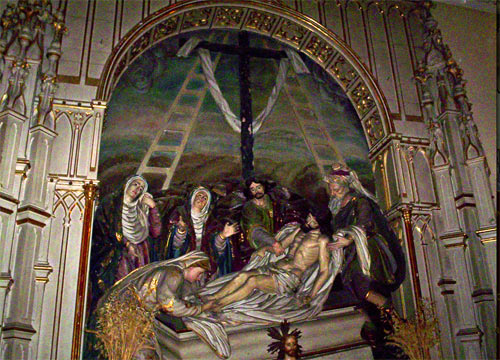

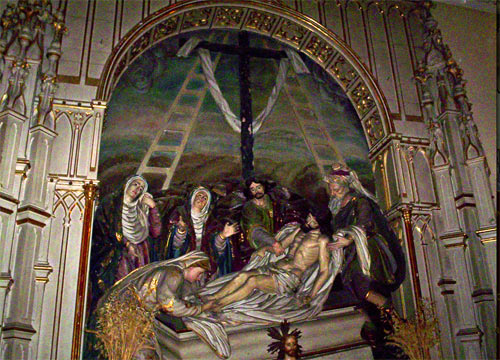

Retablo de la antigua Hermandad de la Santa Caridad, en la capilla del antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Una semana después se había acondicionado varios sitios en el que acoger a los apestados aún con vida, intentando su curación, especialmente de los que se denominaban “tocados”, termino que, teniendo en cuenta lo terriblemente mortal que resultaba esta epidemia, enterrándose diariamente entre 40 y 80 personas, y lo peligroso y extendido que resultaba su contagio, estos así designados eran los que habiéndose contagiado sus defensas habían aguantado el primer embate. Para los convalecientes se habilitó otros hospitales. Los números aportados por el redactor del “Manifiesto Ingénuo” que publicó la hermandad en 1787, documento reproducido en el número 20 de la Revista de Historia de El Puerto, son sumamente reveladores, tanto de la magnitud del esfuerzo realizado, como de la grandeza de espíritu de los voluntarios seglares y de los religiosos que le acompañaron.

El equipo humano que se dispuso a atender a los contagiados lo formaron un total de 77 personas, 68 de ellas seglares, de las cuales 48 se internaron en los hospitales de curación y 10 en el de convalecientes, quedando 19 de ellas en el exterior para suministrar alimentos, hacer recados y otros servicios de intendencia.

En los hospitales de curación fueron atendidos 1.256 enfermos, de los cuales fallecieron 859. (68%) Los 397 restantes más otros tres sospechosos de contagio pasaron al hospital de convalecientes. No conocemos el número exacto de estos 400 convalecientes que salvaron la vida, porque algunos de ellos recayeron y fueron devueltos al otro hospital pero parece que la mayor parte sobrevivió y fueron dados de alta paulatinamente hasta que, después de cuatro meses se cerró el hospital, dando por finalizada la epidemia.

El balance de los heroicos hermanos voluntarios fue el siguiente: En el interior del hospital de curación había seis franciscanos descalzos, de los que solo sobrevivieron dos. Un franciscano de la Observancia también falleció, saliendo ileso un religioso agustino y otro dominico. Había seis mujeres que sobrevivieron todas y 32 seglares, de los cuales fallecieron contagiados 9 de ellos; en el hospital de convalecientes de los diez voluntarios fallecieron tres, dos seglares y una mujer. También hubo una fallecida y seis seglares en el personal asistente desde el exterior a ambos hospitales. En total 24 victimas (31%) a las que tres siglos y pico después seguimos admirando por su tremenda humanidad.

Portada de la actual capilla de San Juan de Dios.

Portada de la actual capilla de San Juan de Dios.

Una década después de estos hechos se inauguraban las instalaciones que fueron la base del Hospital al que llamamos de San Juan de Dios, del que solamente está en uso actualmente su iglesia capilla, que es la sede de otra hermandad, también formada por gentes de El Puerto hace poco más de medio siglo, la Hermandad de N.P. Jesús de los Afligidos y María S. del Rosario en sus Misterios Dolorosos, capilla en la que mañana viernes, a las nueve, se una charla conferencia de libre entrada sobre la historia de la capilla y de la Hermandad de la Santa Caridad, impartida por Mercedes García Pazos, Licenciada en Historia del Arte y técnico de Patrimonio Municipal. (Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz. A.C. Puertoguía).

Los fideos con caballas es un plato que tradicionalmente se ha relacionado con Cádiz y San Fernando. Sin embargo, en El Puerto de Santa María también era un guiso habitual de pescadores. De hecho los famosos fideos con lenguao de Eugenio Guadalete están basados en este guiso. La versión que publicamos es de Manuel Alejo Mulero. Con ella ganó el concurso de tapas de La Caridad organizado por la Hermandad de la Oración en el Huerto. Manuel Alejo señala que el plato lo aprendió de su madre. Manuel señala que la receta original es de su madre Milagros Mulero, aunque ella no le ponía el brandy, un detalle que ha incorporado él y las hacía con los trozos de caballa sin desespinar y fritos previamente. Manuel hace otros guisos de forma magistral, entre los que destacan el Ajo Caliente, para lo que, incluso, recibe encargos de grupos y reuniones.

Los fideos con caballas es un plato que tradicionalmente se ha relacionado con Cádiz y San Fernando. Sin embargo, en El Puerto de Santa María también era un guiso habitual de pescadores. De hecho los famosos fideos con lenguao de Eugenio Guadalete están basados en este guiso. La versión que publicamos es de Manuel Alejo Mulero. Con ella ganó el concurso de tapas de La Caridad organizado por la Hermandad de la Oración en el Huerto. Manuel Alejo señala que el plato lo aprendió de su madre. Manuel señala que la receta original es de su madre Milagros Mulero, aunque ella no le ponía el brandy, un detalle que ha incorporado él y las hacía con los trozos de caballa sin desespinar y fritos previamente. Manuel hace otros guisos de forma magistral, entre los que destacan el Ajo Caliente, para lo que, incluso, recibe encargos de grupos y reuniones.