| Texto: María del Prado Rodríguez Martín, Maroula.

| Texto: María del Prado Rodríguez Martín, Maroula.

Una de las peores formas de degradación humana es la eliminación de la memoria. Si se niegan los recuerdos, la memoria de lo vivido se esfuma. Si el otro reniega del recuerdo de las experiencias y el tiempo compartido sólo quedan fantasmas, ensoñaciones que ponen en duda la veracidad del relato contado por su protagonista. Rafael Alberti negó a Maruja Mallo, la negó como compañera sentimental y la negó como influencia artística. Este olvido premeditado tuvo una causa y una reparación. /En la imagen, Maruja Mallo y Rafael Alberti.

La relación Mallo-Alberti fue tan próspera a nivel creativo que, durante el tiempo que duró su relación sentimental, las trayectorias de ambos artistas aparecen definitivamente imbricadas.

Maruja y Rafael se vieron por primera vez en el Parque del Retiro a finales de mayo de 1925, el día que Federico García Lorca ofreció allí un recital poético con motivo de la inauguración de la I Exposición de Artistas Ibéricos, y sus trayectorias vitales y artísticas correrán en paralelo hasta inicios de 1931. “Estábamos en el Retiro –recuerda la pintora– Dalí, Federico y yo. Unos muchachos pasaron cerca y saludaron así con el brazo. Pregunté: “¿Quiénes son?” Lorca me contestó: “Uno es un poeta muy bueno y otro es un poeta muy malo”. Eran Alberti e Hinojosa”. De hecho, el poeta porteño acababa de ganar el Premio Nacional de Literatura por Marinero en tierra. Poco después de este encuentro, los dos jóvenes comienzan a verse frecuentemente. Su amor por el arte les une y sus primeras citas se producen en las salas del Museo del Prado.

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

Sin embargo, será el año 1929 el que marque el momento culminante de su colaboración artística, ya que Alberti en sus Sermones y moradas realiza transcripciones poéticas de los cuadros de Mallo, e, incluso, algunos de los poemas de Sobre los ángeles están directamente inspirados en las obras de Maruja. La gallega en esos momentos había entrado en relación con los artistas de la denominada Escuela de Vallecas (Luis Castellanos, Alberto Sánchez y Benjamín Palencia) y había comenzado a realizar su serie Cloacas y campanarios. Dicha serie representa, dentro de la trayectoria artística de Mallo, la más cercana a los planteamientos del Surrealismo, tanto que fue profusamente admirada en París por Paul Elouard e, incluso, el propio padre del movimiento, André Breton, adquirió uno de los lienzos (El espantapájaros, 1929).

El Espantapájaros. Marulla Mallo. 1929.

En esta serie Maruja abandona el vitalismo de sus Verbenas y se adentra en un mundo orgánico de desechos, de naturaleza muerta y animales en descomposición, de huellas humanas embarradas y restos de civilización abandonados que eran los objetos encontrados por los artistas de la Escuela de Vallecas en sus paseos por las afueras de Madrid.

Al mismo tiempo en Rafael Alberti se produce una evolución paralela. En Sobre los ángeles (1929), considerada su obra maestra, el poeta realiza un giro hacia el Surrealismo y sus poemas se convierten en alegorías donde los ángeles representan fuerzas dentro del mundo real.

Maruja Mallo y Josefina Carabias con Antro de fósiles, 1931

Este mismo tono se prolonga en Sermones y moradas (1930). Él mismo acabaría reconociendo que su compañera le abrió los ojos a nuevas realidades: “A mí me habían quedado ya muy lejos mis canciones de Marinero en tierra, La amante y El alba del alhelí […] De la mano de Maruja recorrí tantas veces aquellas galerías subterráneas, aquellas realidades antes no vistas, que ella, de manera genial, comenzó a revelar en su lienzos. “Los ángeles muertos”, ese poema de mi libro, podía ser una transcripción de algún cuadro suyo”.

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así:

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así:

Tú,

tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores son ya unos tristes salivazos sin sueños

y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas

para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado,

dime por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas.

Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes.

Despiértame.

El texto completo se puede leer pulsando: ALBERTI, R. ‘La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo’. Gaceta Literaria. 1 de julio de 1929.

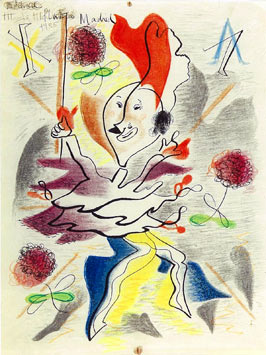

En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

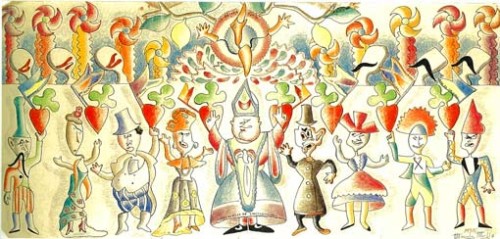

Al mismo tiempo que se adentraban en estas experiencias, Maruja y Rafael trabajaban conjuntamente en las obras teatrales de Alberti, ya que Maruja Mallo elabora los figurines y decorados de Santa Casilda, obra que no llegará a estrenarse ya que Rafael Alberti lo anulará tras abandonar a Maruja, y La pájara pinta, y los guiñoles de Colorín, colorete.

Otro proyecto que desarrollaron en común fue la preparación conjunta, los poemas a cargo de Alberti y las ilustraciones a cargo de Mallo, del libro Yo era un tonto, y lo que he visto me ha hecho dos tontos, dedicado a los cómicos del cine mudo, y adelantado en varias publicaciones durante el mes de septiembre de 1929 en La Gaceta Literaria.

Maruja Mallo, El arzobispo de Constantinopla (personajes de La pájara pinta), h. 1929

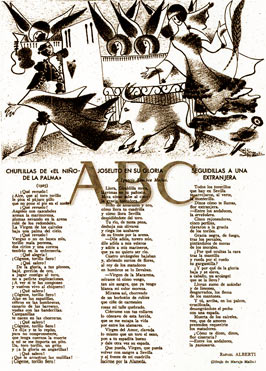

Del mismo modo, cuando se produce el debut de las colaboraciones de Rafael Alberti en el periódico ABC, publicando el 9 de noviembre de 1930 los poemas Chuflillas de “El niño de la Palma”, Joselito en su gloria y Seguidillas a una extranjera, Maruja Mallo es la encargada de ilustrarlos. Y para esta ocasión, realiza un dibujo, que recuerda claramente a Lorca, representando a un torero lidiando un toro, acompañado y contemplado por unos ángeles, desde el mismo albero y desde la barrera.

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

Sin embargo, muchos años más tarde llegaría la reconciliación con el recuerdo, como nos sigue recordando el mismo Ferris, “Tuvo que agravarse el proceso degenerativo de María Teresa León y fallecer ésta para que Rafael Alberti rompiera el pacto de silencio y reparara el falso olvido con un bellísimo texto, “De las hojas que faltan”, publicado en el diario El País el 29 de septiembre de 1985.” Dicho artículo quedó más tarde también incluido entre las páginas que debió ocupar originalmente y “[…] Rafael Alberti, tras medio siglo de silencio, reconocía en la segunda parte de La arboleda perdida su impagable deuda con la pintora, dedicándole a continuación un amplio capítulo que restituía su papel decisivo en el movimiento vanguardista de su tiempo y en la historia de la modernidad.”

Maruja Mallo, en una exposición retrospectiva de su obra.

Un selección del artículo ‘De las hojas que faltan’: «Sucede que si con una nube de olvido se tapa la memoria, ella no es la culpable de lo que no recuerda; mas si el olvido es deliberado, si se expulsa de ella lo que no se quiere por cobardía o conveniencia... ¡Oh! Porque aquella muchacha pintora era extraordinaria, bella en su estatura, aguda y con cara de pájaro, tajante y llena de irónico humor... Se sumergía en las verbenas y fiestas populares, se remontaba al aire en los columpios, retratando a su hermana, casi desnuda, en bicicleta por la playa. .. Yo la admiraba mucho y la quería. Época rimbaudiana de los bares, de los cafés de barrio, de los boks, los helados y las limonadas. Primavera siempre con media peseta en los bolsillos. Y los penumbras de los cines, con la polka y el vals en el piano acompañante de aquellos mudos, geniales asombros de Charles Chaplin, Buster Keaton, Stan Laurel y Oliver Hardy, Harold Lloyd... Se amaba igual la oscuridad de las salas cinematográficas que la de los bancos bajo la sombra nocturna de los árboles».

El texto completo se puede leer pulsando: (ALBERTI, R., “De las hojas que faltan”, en El País, Madrid, 29 de septiembre de 1985)

Lamentablemente, la publicación de dicha reparación coincidió con el momento de decadencia de Maruja Mallo. Había padecido un coma diabético del que logró recuperarse al cabo de un año para, poco después, sufrir una grave caída a resultas de la cual se fracturó la cadera. Como consecuencia es ingresada en la Clínica geriátrica Menéndez Pidal, en la que permanecerá postrada los diez últimos años de su vida.

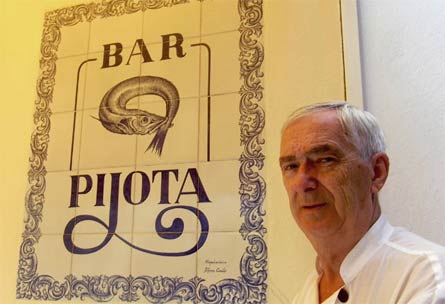

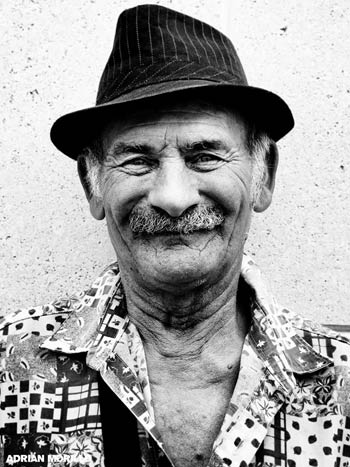

Fernando Camacho Moreno es natural de Sevilla. Nació en 1950 y pertenece a la etnia gitana. Llegó a El Puerto con 18 años con su familia, y aquí permanece cuando está a punto de cumplir 63 años. Casado con Carmen Navarro Torres, tienen cuatro hijos.

Fernando Camacho Moreno es natural de Sevilla. Nació en 1950 y pertenece a la etnia gitana. Llegó a El Puerto con 18 años con su familia, y aquí permanece cuando está a punto de cumplir 63 años. Casado con Carmen Navarro Torres, tienen cuatro hijos.

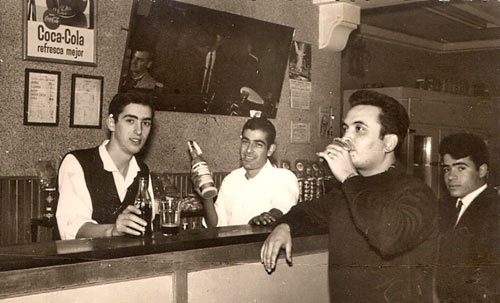

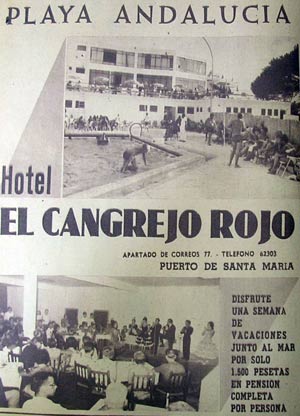

Fue a mí tío José al primero que se lo oí pronunciar un domingo de agosto en La Puntilla, principio de los setenta, con esa media voz como de espías que ponían siempre los mayores cuando hablaban de secretos familiares o de política. Dijo “el Cangrejo Rojo” y enseguida mi tío Manolo y mi padre se perdieron con él, orilla abajo, en dirección al Castillito. Yo ya había escuchado en la clandestinidad doméstica del corredor de mi casa que mi tío José era comunista (de la filiación política de mi padre y de mi tío Manolo no había podido averiguar nada todavía), por lo que imaginé que igual se habían citado, en alguna parte del litoral menos concurrida, con un alto cuadro del Partido, para cerrar los últimos detalles de una democracia que estaba al caer. El Cangrejo Rojo, continúe con mis ya por entonces brillantes deducciones, podía ser el apodo en clave revolucionaria de Santiago Carrillo o de Marcelino Camacho, o del mismísimo Rafael Alberti, que lo mismo tenía un piso franco camuflado, con vistas al mar, en La Arboleda Perdida. /Anuncio en ABC.

Fue a mí tío José al primero que se lo oí pronunciar un domingo de agosto en La Puntilla, principio de los setenta, con esa media voz como de espías que ponían siempre los mayores cuando hablaban de secretos familiares o de política. Dijo “el Cangrejo Rojo” y enseguida mi tío Manolo y mi padre se perdieron con él, orilla abajo, en dirección al Castillito. Yo ya había escuchado en la clandestinidad doméstica del corredor de mi casa que mi tío José era comunista (de la filiación política de mi padre y de mi tío Manolo no había podido averiguar nada todavía), por lo que imaginé que igual se habían citado, en alguna parte del litoral menos concurrida, con un alto cuadro del Partido, para cerrar los últimos detalles de una democracia que estaba al caer. El Cangrejo Rojo, continúe con mis ya por entonces brillantes deducciones, podía ser el apodo en clave revolucionaria de Santiago Carrillo o de Marcelino Camacho, o del mismísimo Rafael Alberti, que lo mismo tenía un piso franco camuflado, con vistas al mar, en La Arboleda Perdida. /Anuncio en ABC.

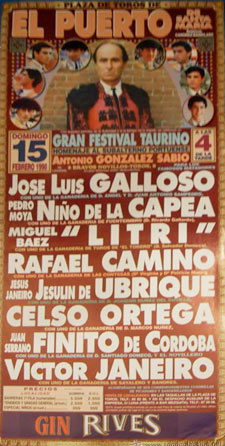

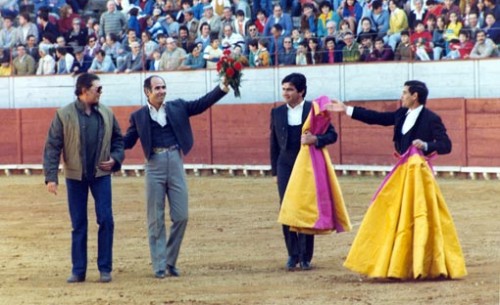

En la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María se celebró un festival en homenaje a Antonio González Sabio, con motivo de su retirada de los ruedos como banderillero, el 15 de febrero de 1998, hace quince años. Tras el paseíllo, las peñas locales entregaron recuerdos a nuestro protagonista. Sol, un tercio de entrada. Victor Janeiro indultó un novillo.

En la Plaza de Toros de El Puerto de Santa María se celebró un festival en homenaje a Antonio González Sabio, con motivo de su retirada de los ruedos como banderillero, el 15 de febrero de 1998, hace quince años. Tras el paseíllo, las peñas locales entregaron recuerdos a nuestro protagonista. Sol, un tercio de entrada. Victor Janeiro indultó un novillo.

El cuarto, para Rafael Camino con un novillo de Las Condesas de Hermanas Marín, silleto y bravo en el caballo. Bien Copano en banderillas. Oreja. NuestroCelso Ortega en el quinto con un novillo de Marcos Nuñez. Picado acaso en exceso, el matador le cortó lal oreja.

El cuarto, para Rafael Camino con un novillo de Las Condesas de Hermanas Marín, silleto y bravo en el caballo. Bien Copano en banderillas. Oreja. NuestroCelso Ortega en el quinto con un novillo de Marcos Nuñez. Picado acaso en exceso, el matador le cortó lal oreja.

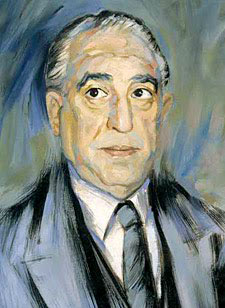

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

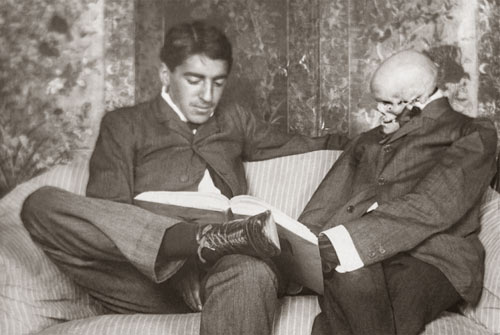

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.

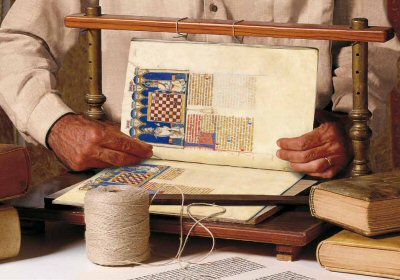

El Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (US) ha editado la obra Arte y Ciencia en el scriptorium de Alfonso X el Sabio, una recopilación extensa del conjunto de los manuscritos científicos que se produjeron en la libraría alfonsí. El proyecto editorial se enmarca dentro de la Cátedra Alfonso X el Sabio de El Puerto de Santa María.

El Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla (US) ha editado la obra Arte y Ciencia en el scriptorium de Alfonso X el Sabio, una recopilación extensa del conjunto de los manuscritos científicos que se produjeron en la libraría alfonsí. El proyecto editorial se enmarca dentro de la Cátedra Alfonso X el Sabio de El Puerto de Santa María.