Categoría: Antiguos

4.106. Lorenzo Ferrari Porro. El palacio del ‘Derrumbe Hermoso’

...continúa leyendo "4.106. Lorenzo Ferrari Porro. El palacio del ‘Derrumbe Hermoso’"

4.104. Los proyectos de Tranvía en El Puerto de Santa María: el paisaje que no fue (1871-1896)

...continúa leyendo "4.104. Los proyectos de Tranvía en El Puerto de Santa María: el paisaje que no fue (1871-1896)"

4.093. Natalia Pajares Salguero, las Carmelitas y el estreno de manto para Milagros en 1897

...continúa leyendo "4.093. Natalia Pajares Salguero, las Carmelitas y el estreno de manto para Milagros en 1897"

4.092. Recreación radiofónica de la Coronación Canónica de la Virgen de los Milagros en 1916

...continúa leyendo "4.092. Recreación radiofónica de la Coronación Canónica de la Virgen de los Milagros en 1916"

4.065. Mujeres del Ferrocarril

Aunque a lo largo de la historia el empleo en el ferrocarril apenas ha sido permeable para las mujeres, estas han estado inevitablemente relacionadas con la actividad en el entorno del tren. Durante décadas la participación de las mujeres se limitó a incorporar a las empresas a viudas o hijas de agentes ferroviarios que, como consecuencia de un accidente laboral, hubieran fallecido o quedado inválidos. Siempre que no hubiera más varones en el núcleo familiar. Las mujeres eran un colectivo históricamente discriminado. | Despacho Central de Renfe. Administrativas del despacho de facturaciones de pequeña y gran velocidad situado. Año 1954 |Foto: Luque | Colección Museo del Ferrocarril de Madrid.

...continúa leyendo "4.065. Mujeres del Ferrocarril"

4.064. Rafael Laffitte y Laffitte. Alcalde de El Puerto, bodeguero y Senador

...continúa leyendo "4.064. Rafael Laffitte y Laffitte. Alcalde de El Puerto, bodeguero y Senador"

4.057. El Arco de la Trinidad. El Ayuntamiento estuvo a punto de derribarlo hace 147 años

Estuvo a muy poco de suceder. Ocurrió hace casi siglo y medio: los munícipes del ayuntamiento revolucionario estuvieron a punto de derribar el Arco de la Santísima Trinidad. No tengo conocimiento de cuando se construyó el arco; el por qué lo supongo, al situarlo en el barrio así denominado, de la Santísima Trinidad, donde proliferaban los telares que daban empleo a centenares de personas. Dando por bueno que se construyese en el siglo XVIII, en el último cuarto del siglo siguiente parece se encontraba bastante deteriorado, encargando el ayuntamiento al Maestro Mayor hiciera un presupuesto de su reparación.

...continúa leyendo "4.057. El Arco de la Trinidad. El Ayuntamiento estuvo a punto de derribarlo hace 147 años"

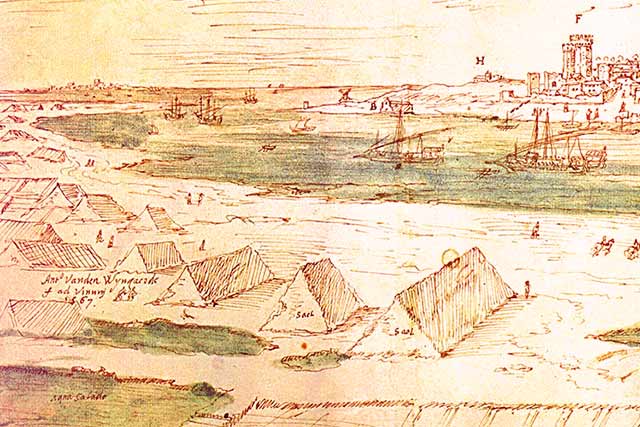

4.050. Las 80 salinas de agua en El Puerto. La sal en la antigüedad

...continúa leyendo "4.050. Las 80 salinas de agua en El Puerto. La sal en la antigüedad"

4.049. Domingo López de Carvajal. Un tesoro en el Archivo Histórico Municipal

Domingo López de Carvajal es uno de los personajes locales más curiosos e interesantes, biográficamente hablando, del siglo XVIII. Y lo cito y considero como portuense porque, salvo haber nacido en Galicia, toda su enorme actividad comercial, empresarial, familiar, social y política se desarrolló en México, Cádiz y, fundamentalmente, en El Puerto de Santa María, ciudad en la que se casó, nacieron sus hijos, remodeló unas casas de calle Santo Domingo que convirtió en sus casas principales y en ellas falleció a la edad de 92 años. Un hombre que, más que emprendedor, fue un incansable trabajador hasta sus últimos días.

...continúa leyendo "4.049. Domingo López de Carvajal. Un tesoro en el Archivo Histórico Municipal"