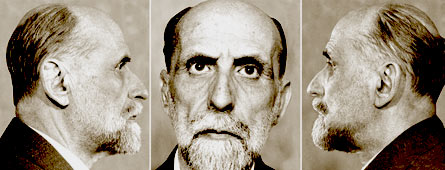

Según parece, el famoso escritor francés Alejandro Dumas (1802-1870) no pasó por Jerez [pero si estuvo en El Puerto de Santa María]. Así es al menos lo que se puede concluir si se lee su libro de viajes por España, De Paris a Cádiz, escrito entre 1847 y 1848. Aunque no llegó a pisar tierras jerezanas, las referencias a los vinos de la zona están presentes, no sólo en esta publicación de viajes sino en algunas de sus novelas más populares y conocidas.

Según parece, el famoso escritor francés Alejandro Dumas (1802-1870) no pasó por Jerez [pero si estuvo en El Puerto de Santa María]. Así es al menos lo que se puede concluir si se lee su libro de viajes por España, De Paris a Cádiz, escrito entre 1847 y 1848. Aunque no llegó a pisar tierras jerezanas, las referencias a los vinos de la zona están presentes, no sólo en esta publicación de viajes sino en algunas de sus novelas más populares y conocidas.

De seguro que esta inspirada frase de Dumas, «Jerez, símbolo de la alegría y del espíritu español», pronunciada por él o puesta en boca de algún personaje de ficción nacidos de su imaginación recoge fielmente la percepción que tenían otros famosos paisanos suyos que disfrutaron de la magia de la Campiña y la Bahía de la provincia, como el pintor Gustave Doré y los escritores Theophile Gautier y Pierre Louys, entre otros.

En cambio, describe su paso por Sanlúcar y El Puerto de Santa María, otras dos de las poblaciones que conforman el actual Marco de vinos del Jerez, además de Cádiz, a donde le trae su itinerario desde Sevilla a través del Guadalquivir y el Guadalete.

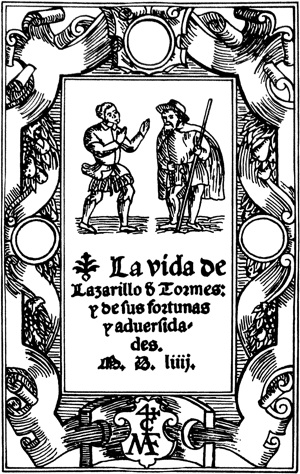

En el grabado del siglo XIX podemos ver en el agua, el Vapor; a la izquierda la antigua Real Fábrica de Aguardientes y Licores, luego Aduana, s u lado el Resbaladero y detrás, el Castillo de San Marcos con otra configuración arquitectónica.

En los últimos capítulos del libro podemos leer: «El vino de Jerez se extiende por el mundo gastronómico desde El Puerto de Santa María. Ya conoce el famoso jerez, el jerez de los caballeros que tanto le gusta encontrar a don César Bazán junto al rey de los patés. Por eso El Puerto de Santa María es un verdadero lugar de peregrinación para los ingleses. El barquito de vapor que cada hora hace el recorrido de Santa Maria a Cádiz lleva en cada viaje, si no un cargamento completo, sí por los menos una buena muestra de gentlemen viajeros que, tras haberse detenido en Sanlúcar, quieren comparar el pajarete con el jerez».

Pero Dumas ya conocía y apreciaba el jerez antes de probarlo en su mismo origen. Al menos así nos lo hace saber por boca de algunos de los aristocráticos personajes de su novela, El conde de Montecristo (1844): "...votre vin d'Espagne est excellent" (vuestro vino de España es excelente). Igualmente, va a estar presente en otras tres de sus obras, en las que queda patente que el jerez era muy conocido en otros períodos de la historia de Francia. (Texto: José Luis Jiménez García).