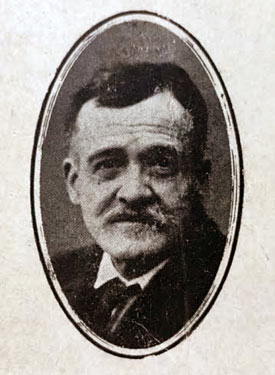

Nada mas levantarse el telón del centenario de Muñoz-Seca cuyos actos se anunciaban en El Puerto de Santa María en torno al 20 de febrero de 1979 --hace cerca de 33 años-- dos fechas aparecían en escena como si fuera a ser protagonistas de una de las famosas ‘astracanadas’ del comediógrafo, en las que el despropósito de las situaciones era uno de los componentes principales. /En la imagen, Pedro Muñoz-Seca en el portuense 'Recreo de los Trapos'.

Nada mas levantarse el telón del centenario de Muñoz-Seca cuyos actos se anunciaban en El Puerto de Santa María en torno al 20 de febrero de 1979 --hace cerca de 33 años-- dos fechas aparecían en escena como si fuera a ser protagonistas de una de las famosas ‘astracanadas’ del comediógrafo, en las que el despropósito de las situaciones era uno de los componentes principales. /En la imagen, Pedro Muñoz-Seca en el portuense 'Recreo de los Trapos'.

Un doble motivo, político y sentimental, dieron su origen a una cierta confusión en torno a la fecha del nacimiento de Pedro Muñoz-Seca. Porque consultando una amplia bibliografía, desde Consuelo Burel, en el Diccionario de la Literatura Española, de la Revista de Occidente, a Manuel Ríos Ruiz, en su Diccionario de Escritores Gaditanos, citando a Federico Carlos Saínz de Robles; del Espasa al Diccionario de Autores de Bompiani, en la edición española de González Porto; o desde Díez-Echarri y Roca Franquesa a González Ruiz, en su Literatura Española, publicada en 1943, por edictos ‘Pegaso’, dentro de su colección ‘La Cultura del siglo XX’ e incluso José Montero Alonso, en su libro ‘Pedro Muñoz-Seca. Vida, ingenio y asesinato de un comediógrafo español’, editado en 1939, todos coinciden en que Muñoz-Seca nació en 1881.

EL VATICINIO DE LA ‘CIVILA’.

Y es que el propio Muñoz Seca dijo en una ocasión a un amigo: «He nacido en 1881, capicúa. Moriré en 1991, otro capicúa que se las trae. Viviré por tanto ciento diez años, nada menos ¿Que esto es una broma mía? No. Me lo vaticinó mi ama, casada con un cabo de la Guardia Civil. Hay que creer siempre lo que dicen las ‘civilas’».

En 1950 se celebró en El Puerto de Santa María un homenaje al que asistieron algunos de los hijos de Muñoz-Seca y sus familiares portuenses y en el que estuvo presente el entonces ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta.

En 1950 se celebró en El Puerto de Santa María un homenaje al que asistieron algunos de los hijos de Muñoz-Seca y sus familiares portuenses y en el que estuvo presente el entonces ministro de Justicia, Raimundo Fernández-Cuesta.

MONUMENTO BIBLIOTECA.

Quedaba inaugurado el monumento-biblioteca que se encuentra en la Plaza de Isaac Peral y, con motivo de este homenaje, en los talleres de la viuda de Luis Pérez, se editó un libro conmemorativo. En él aparecen dos fechas para el nacimiento de Pedro Muñoz-Seca. En la semblanza biográfica que abre la edición leemos el siguiente párrafo: «Nació Pedro Muñoz-Seca el 20 de febrero de 1881 y bajo el agua bautismal de la Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros, Iglesia Mayor Prioral, catedralicia en su construcción, entra a la vida con el marchamo de su origen portuense».

El monumento sirvió para un homenaje de periodistas y escritores a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado. /Foto: Rasero.

Pero en la contracubierta aparece la firma de Muñoz-Seca y la fecha de su nacimiento: 20 de febrero de 1879, así como la de su muerte: 29 de noviembre de 1936.

PARTIDA DE NACIMIENTO.

Además de no aparecer ningún dato referente a 1881, en el archivo de la Parroquia de Nuestra Señora de los Milagros se encuentra la partida de bautismo de Pedro Muñoz-Seca. Por otro lado, la partida de nacimiento coincide casi textualmente con la de bautismo.:

Acta de nacimiento de Pedro Muñoz-Seca.

«En la ciudad del Puerto de Santa María, a las diez y media de la mañana del día veinte y uno de febrero de mil novecientos setenta y nueve, ante D. Ángel Medinilla, Juez Municipal, y don Rafael Cañas, secretario, compareció D. José Muñoz, natural de Cádiz, término municipal de Idem, provincia de ídem, mayor de edad, casado, procurador, domiciliado en esta ciudad, Zarza treinta y cinco, presentando con objeto de que se inscriba en el Registro Civil, un niño y al efecto, como padre del mismo declaró: Que dicho niño nació en la citada casa en el día de ayer a las diez de la noche. Que es hijo legítimo del declarante y de doña María Seca, mayor de edad, natural del Pto. Sta. María, término municipal de ídem, provincia de Cádiz, su ocupación la de su sexo y domiciliada en el de su marido. Que es nieto de D. Francisco, difunto, natural de Megico, y doña Antonia Cesari, viuda, natural del Pt. Sta. María, término municipal de Idem., provincia de Cádiz y por línea materna de don Pedro, natrual del Pto. Sta. María, mayor d edad, de estado casado, de ejercicio propietario, domiciliado en esta ciudad y doña Milagros Miranda, natural del Pto. Sta. María termino municipal de Idem., provincia de Cádiz, difunta. Y que al expresado niño se le pone el nombre de Pedro».

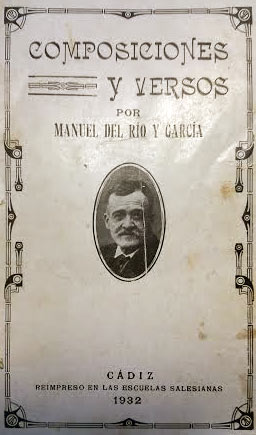

Aporta ésta el dato del número de la calle Zarza donde nació, el 35, y aparece refrendada la concesión por el Rey de la unión de los apellidos ‘Muñoz-Seca’ otorgada al célebre comediógrafo y sus descendientes en 1926. /A la izquierda, portada del libro conmemorativo editado con motivo de la inauguración del monumento a Muñoz-Seca, en 1950, del que se editaron 1000 ejemplares.

Aporta ésta el dato del número de la calle Zarza donde nació, el 35, y aparece refrendada la concesión por el Rey de la unión de los apellidos ‘Muñoz-Seca’ otorgada al célebre comediógrafo y sus descendientes en 1926. /A la izquierda, portada del libro conmemorativo editado con motivo de la inauguración del monumento a Muñoz-Seca, en 1950, del que se editaron 1000 ejemplares.

TERMINA CON UNO…

Se imponía, por tanto, buscar alguna justificación a este cambio en la fecha de nacimiento de Pedro Muñoz-Seca. Rosario, una de sus hijas que vivía en Madrid, nos declaraba coincidiendo con una de las sobrinas del comediógrafo, Pilar Muñoz Bela, que lo de quitarse años respondía «a su coquetería y porque quería que el año de su nacimiento fuera capicúa». Con todo, y al preguntarle desde cuando se produce, Rosario consultó con su hermano… «Cuando llegó la República él --como una premonición-- manifestaba que desde entonces diría que nació en 1881, porque empezaba con uno y terminaba con uno…»

En esta época, junto al humor, incluye en su teatro la pasión política, combatiendo las ideas republicanas y obras como ‘La hora del reparto’, ‘La Oca’, y ‘Anacleto se divorcia’ van a significar la firma de su ‘sentencia de muerte’.

Placa del homenaje que recibió el escritor en 1920, en la casa donde vivió en la calle Nevería.

YA EN 1920.

Sin embargo, al parecer, Muñoz-Seca se quitaba años de edad bastante antes. La fecha de 1879 aparece también en la lápida que se encuentra en la fachada de la casa que los Muñoz-Seca tenían en la calle Nevería: «Los pueblos que honran a sus hijos ilustres, se honran a sí propios -El Puerto de Santa María a Pedro Muñoz-Seca-- nació este insigne comediógrafo y poeta en esta ciudad el día 20 de febrero de 1879. 8 de septiembre de 1920».

Mientras, en el Teatro Principal se representaban entonces dos obras suyas: ‘Las traineras’ y ‘Pepe Conde’, aquel día de la Patrona, después de la función principal, toda la comitiva oficial se dirigió a la entonces calle Castelar (nevería como la conocen todos los portuenses y que fue rotulada con el de Pedro-Muñoz Seca). La lápida, que había sido costeada por suscripción popular, fue descubierta por el alcalde, señor Ruíz-Calderón, y por el propio escritor. Muñoz-Seca pronunció un discurso en el que, según la Revista Portuenses, dijo que entendía modestamente su labor compensada por el éxito, no hija del talento, sino debida a la fe que en ella imprime y muy principalmente a la protección de la Santísima Virgen de los Milagros, a quien adora. Y añadió: «Este acto para ustedes es un ‘placeré’, para mí es un orgullo, para mis padres que los presencian, es emoción. Yo procuraré ser siempre un digno hijo de este pueblo». /En la imagen, Muñoz-Seca, de blanco, en el escenario durante el descubrimiento de la placa.

Mientras, en el Teatro Principal se representaban entonces dos obras suyas: ‘Las traineras’ y ‘Pepe Conde’, aquel día de la Patrona, después de la función principal, toda la comitiva oficial se dirigió a la entonces calle Castelar (nevería como la conocen todos los portuenses y que fue rotulada con el de Pedro-Muñoz Seca). La lápida, que había sido costeada por suscripción popular, fue descubierta por el alcalde, señor Ruíz-Calderón, y por el propio escritor. Muñoz-Seca pronunció un discurso en el que, según la Revista Portuenses, dijo que entendía modestamente su labor compensada por el éxito, no hija del talento, sino debida a la fe que en ella imprime y muy principalmente a la protección de la Santísima Virgen de los Milagros, a quien adora. Y añadió: «Este acto para ustedes es un ‘placeré’, para mí es un orgullo, para mis padres que los presencian, es emoción. Yo procuraré ser siempre un digno hijo de este pueblo». /En la imagen, Muñoz-Seca, de blanco, en el escenario durante el descubrimiento de la placa.

«Este acto ha sido --continúa la Revista Portuense-- de una emoción verdaderamente excepcional. La respetable señora madre del ilustre escritor, tras la verja del piso superior de la casa, lo presencia rebosando su alma intensa alegría que asoma a su faz por la que surcan lágrimas de inapreciable valor»... /En la imagen de la izquierda, el busto del comediógrafo expuesto en el patio de la casa de la calle Nevería donde, durante años, ha estado la exposición permanente sobre la vida y obra de Muño-Seca, hoy en el Edificio San Luis.

«Este acto ha sido --continúa la Revista Portuense-- de una emoción verdaderamente excepcional. La respetable señora madre del ilustre escritor, tras la verja del piso superior de la casa, lo presencia rebosando su alma intensa alegría que asoma a su faz por la que surcan lágrimas de inapreciable valor»... /En la imagen de la izquierda, el busto del comediógrafo expuesto en el patio de la casa de la calle Nevería donde, durante años, ha estado la exposición permanente sobre la vida y obra de Muño-Seca, hoy en el Edificio San Luis.

«Mamá, ya no voy a poder seguir quitándome los añitos que me quitaba», le dijo Pedro Muñoz-Seca, según el testimonio que del procurador jerezano Pedro Lassaleta --«tan seguro como que se dijo delante mía»-- pudimos conocer a través de Manuel Palacios Muñoz-Seca, canónigo de la S.I. Colegial de Jerez de la Frontera, y de su hermana, sobrinos de Pedro Muñoz-Seca, cuyo centenario se preparaba en El Puerto el 20 de febrero de 1979. (Texto: José Ignacio Buhigas Cabrera).

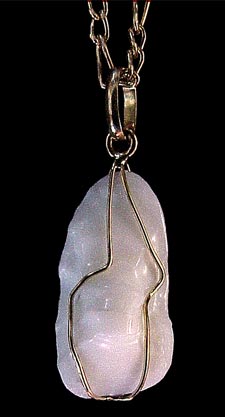

JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR. Pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar elementos tradicionales que aún son de uso en nuestra forma de vida actual, y mucho menos ponerlos en relación con usos similares, pero en épocas muy antiguas, especialmente si se trata de un amuleto que parece tener propiedades mágicas. El objeto arqueológico estudiado se mantiene en su esencia como una tradición marinera, sobre todo en la Bahía de Cádiz, y fundamentalmente en El Puerto de Santa María, aunque he podido ver su uso en la costa de Huelva y el Algarve portugués. En la actualidad está distribuido por toda la geografía nacional, pero casi seguro, que en la mayoría de los casos son adquiridos como adornos exóticos, sin saber que la tradición popular le dota de poderes sobrenaturales. /En la imagen se pude observar la forma más común de llevarlos, trabados en hilos y cadena de oro, y colgados del cuello, expuesto en el taller de platería Selma en nuestra Ciudad.

JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR. Pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar elementos tradicionales que aún son de uso en nuestra forma de vida actual, y mucho menos ponerlos en relación con usos similares, pero en épocas muy antiguas, especialmente si se trata de un amuleto que parece tener propiedades mágicas. El objeto arqueológico estudiado se mantiene en su esencia como una tradición marinera, sobre todo en la Bahía de Cádiz, y fundamentalmente en El Puerto de Santa María, aunque he podido ver su uso en la costa de Huelva y el Algarve portugués. En la actualidad está distribuido por toda la geografía nacional, pero casi seguro, que en la mayoría de los casos son adquiridos como adornos exóticos, sin saber que la tradición popular le dota de poderes sobrenaturales. /En la imagen se pude observar la forma más común de llevarlos, trabados en hilos y cadena de oro, y colgados del cuello, expuesto en el taller de platería Selma en nuestra Ciudad. AMULETO.

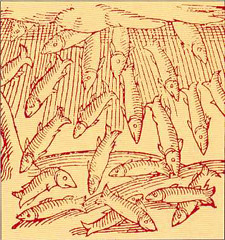

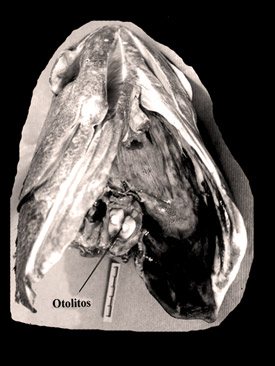

AMULETO. De los amuletos hay que decir que han sido empleado en todas las culturas y épocas de la historia, por sus supuestos poderes sobrenaturales. Las costumbres y tradiciones populares dan singular relevancia a la magia, y en especial, a los amuletos. Estos sueles ser objetos generalmente portátiles y unipersonales a los que supersticiosamente se le atribuyen alguna virtud sobrenatural: preservar de algunos males, evitar y sanar enfermedades, o traer suerte. Entre estos amuletos, hemos incluido los fotolitos. El portador considera el amuleto como un talismán que posee propiedades para ahuyentar el mal y los maleficios. Esta creencia forma parte de esta idea consustancial en el hombre de atribuir poderes sobrenaturales a elementos de la naturaleza, astros, animales, plantas, rocas, … Es algo que permanece vivo aún hoy en nuestra cultura, pero que va desapareciendo. /En la imagen la ubicación de los otolitos en la cabeza del pez tal vez hubiese influenciado para su uso como amuleto donde se muestra de la ubicación exacta del saco que contiene los otolitos en la cabeza de una gran corvina.

De los amuletos hay que decir que han sido empleado en todas las culturas y épocas de la historia, por sus supuestos poderes sobrenaturales. Las costumbres y tradiciones populares dan singular relevancia a la magia, y en especial, a los amuletos. Estos sueles ser objetos generalmente portátiles y unipersonales a los que supersticiosamente se le atribuyen alguna virtud sobrenatural: preservar de algunos males, evitar y sanar enfermedades, o traer suerte. Entre estos amuletos, hemos incluido los fotolitos. El portador considera el amuleto como un talismán que posee propiedades para ahuyentar el mal y los maleficios. Esta creencia forma parte de esta idea consustancial en el hombre de atribuir poderes sobrenaturales a elementos de la naturaleza, astros, animales, plantas, rocas, … Es algo que permanece vivo aún hoy en nuestra cultura, pero que va desapareciendo. /En la imagen la ubicación de los otolitos en la cabeza del pez tal vez hubiese influenciado para su uso como amuleto donde se muestra de la ubicación exacta del saco que contiene los otolitos en la cabeza de una gran corvina.

EL OTOLITO.

EL OTOLITO. Túmulo 1 y ajuar funerario de la Necrópolis 'Las Cumbres'. Castillo de Doña Blanca. El Puerto de Santa María.

Túmulo 1 y ajuar funerario de la Necrópolis 'Las Cumbres'. Castillo de Doña Blanca. El Puerto de Santa María. Aún son pocos los datos que tenemos de estos otolitos, singulares objetos arqueológicos, aunque estarán de acuerdo que su rastro es muy coincidente. Nos conduce a una serie de evidencias a tener en cuenta. Su aparición siempre forma parte de las ofrendas en distintos ritos, delimitado claramente en el tiempo. Así pues, al menos podemos definir claramente su uso en épocas Fenicio-Púnica, adaptándose y superviviente desde la fundación de Gadir hasta la llegada de los romanos.

Aún son pocos los datos que tenemos de estos otolitos, singulares objetos arqueológicos, aunque estarán de acuerdo que su rastro es muy coincidente. Nos conduce a una serie de evidencias a tener en cuenta. Su aparición siempre forma parte de las ofrendas en distintos ritos, delimitado claramente en el tiempo. Así pues, al menos podemos definir claramente su uso en épocas Fenicio-Púnica, adaptándose y superviviente desde la fundación de Gadir hasta la llegada de los romanos.

José María Py y Ramírez de Cartagena, nació en El Puerto de Santa María en el año 1881. Después de haber residido en Valencia durante más de 25 años –enrolado en varias Comisiones Falleras, llegando a plantar dos Fallas en el año 1917-, llegó a Alicante en 1922, donde su padre, Don José María Py y Puyade, ejercía de notario en su despacho de la Plaza de Isabel II. Su casamiento con Doña Mercedes González y Gutiérrez, de origen cubano, fue el motivo por el que sus padres lo desheredaron. Poseía el título de Barón de Rosta por vía materna, título del que jamás hizo ostentación. Tenía por aquél entonces 41 años y seis hijos: Gloria que murió con 17 años, José María, Mercedes, Elvira, Juan y Pilar. /En la imagen, José María Py.

José María Py y Ramírez de Cartagena, nació en El Puerto de Santa María en el año 1881. Después de haber residido en Valencia durante más de 25 años –enrolado en varias Comisiones Falleras, llegando a plantar dos Fallas en el año 1917-, llegó a Alicante en 1922, donde su padre, Don José María Py y Puyade, ejercía de notario en su despacho de la Plaza de Isabel II. Su casamiento con Doña Mercedes González y Gutiérrez, de origen cubano, fue el motivo por el que sus padres lo desheredaron. Poseía el título de Barón de Rosta por vía materna, título del que jamás hizo ostentación. Tenía por aquél entonces 41 años y seis hijos: Gloria que murió con 17 años, José María, Mercedes, Elvira, Juan y Pilar. /En la imagen, José María Py. José María fue un portuense inquieto, alegre, alto de estatura, enjuto, con un destacado bigote borgoñés, simpático y acumulador de amigos. Frecuentaba varias tertulias de la capital alicantina, especialmente la que se reunía en “Alicante-Atracción”. Allí dio a conocer por primera vez su idea –acogida con entusiasmo por todos- de que, carente la ciudad de grandes festejos, se podría implantar la fiesta del fuego a la usanza valenciana pero dotándola de características y personalidad propias: celebrándose en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y con la denominación de “Fogueres de San Chuan”. Era intuitivo y voluntarioso, excesivamente trabajador y desinteresado, tanto que llegaron a denominarle “el formidable”. Su artículo “Les Falles de San Chusep en Valencia y les Fogueres de San Chuan en Alacant”, publicado en “La Voz de Alicante” el 28 de marzo de 1928, prende la mecha y entusiasma a los alicantinos, que comienzan a interesarse por el tema.

José María fue un portuense inquieto, alegre, alto de estatura, enjuto, con un destacado bigote borgoñés, simpático y acumulador de amigos. Frecuentaba varias tertulias de la capital alicantina, especialmente la que se reunía en “Alicante-Atracción”. Allí dio a conocer por primera vez su idea –acogida con entusiasmo por todos- de que, carente la ciudad de grandes festejos, se podría implantar la fiesta del fuego a la usanza valenciana pero dotándola de características y personalidad propias: celebrándose en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y con la denominación de “Fogueres de San Chuan”. Era intuitivo y voluntarioso, excesivamente trabajador y desinteresado, tanto que llegaron a denominarle “el formidable”. Su artículo “Les Falles de San Chusep en Valencia y les Fogueres de San Chuan en Alacant”, publicado en “La Voz de Alicante” el 28 de marzo de 1928, prende la mecha y entusiasma a los alicantinos, que comienzan a interesarse por el tema.

Aquel primer año se plantaron nueve hogueras. La fiesta había comenzado su andadura y poco a poco fue tomando tal auge que en 1930 se hizo necesaria la creación de una comisión gestora que coordinara la labor de las diversas comisiones, a la vez que organizase los actos oficiales a celebrar.

Aquel primer año se plantaron nueve hogueras. La fiesta había comenzado su andadura y poco a poco fue tomando tal auge que en 1930 se hizo necesaria la creación de una comisión gestora que coordinara la labor de las diversas comisiones, a la vez que organizase los actos oficiales a celebrar. Hoy 3 de diciembre se cumplen 322 años de la formalización oficial en El Puerto de Santa María del culto a San Francisco Javier, quien, junto con

Hoy 3 de diciembre se cumplen 322 años de la formalización oficial en El Puerto de Santa María del culto a San Francisco Javier, quien, junto con  CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO.

CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO. LA IMAGEN.

LA IMAGEN. José Puente García tomó posesión en Febrero de 1.967 como Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, errar concejal desde el 2 de febrero de 1964. En Abril del mismo año asumió la Jefatura de la Junta Municipal de Educación que dejara vacante el maestro nacional José Luis Gómez Colomer, de grato recuerdo. En paralelo llevaba, varios otros Servicios Municipales de destacada responsabilidad.

José Puente García tomó posesión en Febrero de 1.967 como Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, errar concejal desde el 2 de febrero de 1964. En Abril del mismo año asumió la Jefatura de la Junta Municipal de Educación que dejara vacante el maestro nacional José Luis Gómez Colomer, de grato recuerdo. En paralelo llevaba, varios otros Servicios Municipales de destacada responsabilidad. A las nuevas viviendas promovidas por el inolvidable Patronato Municipal de la Vivienda

A las nuevas viviendas promovidas por el inolvidable Patronato Municipal de la Vivienda

Ortega, catedrático en Criminalística y Medicina forense y experto en estupefacientes, destinado entonces como policía en El Puerto de Santa María, lo detuvo y después viajaron juntos para reconstruir los escenarios por los que deambuló este transeúnte asesino, entre ellos Ibiza. «No sabemos cómo llegó a la isla». Allí acabó con la vida de la francesa Margaret Helene Boudri. Deambulando por el campo para hacerse con algo de comer llegó a Can Planas, donde vio luz y a la muchacha dormida en una habitación. La estranguló, pero después le asestó un par de cuchilladas leves para despistar a los policías y lavó el cuerpo. Cuando regresó custodiado para la reconstrucción «decía que habían cambiado el colchón», rememoró el investigador, a quien el inquilino le explicó que solo habían cambiado la funda. Se la volvieron a poner sin decirle nada al asesino, que al volver a verla la reconoció al instante. /Recorte de prensa de la época.

Ortega, catedrático en Criminalística y Medicina forense y experto en estupefacientes, destinado entonces como policía en El Puerto de Santa María, lo detuvo y después viajaron juntos para reconstruir los escenarios por los que deambuló este transeúnte asesino, entre ellos Ibiza. «No sabemos cómo llegó a la isla». Allí acabó con la vida de la francesa Margaret Helene Boudri. Deambulando por el campo para hacerse con algo de comer llegó a Can Planas, donde vio luz y a la muchacha dormida en una habitación. La estranguló, pero después le asestó un par de cuchilladas leves para despistar a los policías y lavó el cuerpo. Cuando regresó custodiado para la reconstrucción «decía que habían cambiado el colchón», rememoró el investigador, a quien el inquilino le explicó que solo habían cambiado la funda. Se la volvieron a poner sin decirle nada al asesino, que al volver a verla la reconoció al instante. /Recorte de prensa de la época. De izquierda a derecha, el criminalista Salvador Ortega que durante tres años junto a otro experto en criminología, Manuel Alcalá a la derecha, viajaron con el asesino en serie --quien aparece en el centro de la imagen-- por toda la península, “con una maleta de sumarios por resolver, buscando pistas de los crímenes que cometió”. “Con mucha dificultad nos ganamos su amistad, y gracias a estos viajes en los que nos movíamos por la calle y dormíamos juntos pudimos imputarle siete asesinatos”. Este fue “El primer y único viaje de este tipo que se ha llevado a cabo por ninguna brigada criminal”. Además Ortega resaltaba que con el escaso sueldo que ganaban no les daba para sufragar los gastos y tanto él como el juez, tuvieron que pedir sendos créditos para continuar con la investigación.

De izquierda a derecha, el criminalista Salvador Ortega que durante tres años junto a otro experto en criminología, Manuel Alcalá a la derecha, viajaron con el asesino en serie --quien aparece en el centro de la imagen-- por toda la península, “con una maleta de sumarios por resolver, buscando pistas de los crímenes que cometió”. “Con mucha dificultad nos ganamos su amistad, y gracias a estos viajes en los que nos movíamos por la calle y dormíamos juntos pudimos imputarle siete asesinatos”. Este fue “El primer y único viaje de este tipo que se ha llevado a cabo por ninguna brigada criminal”. Además Ortega resaltaba que con el escaso sueldo que ganaban no les daba para sufragar los gastos y tanto él como el juez, tuvieron que pedir sendos créditos para continuar con la investigación. Fruto del tiempo que viajaron juntos, el criminalista asegura que si le dijeran que El Arropiero mató a 120 personas, «no le pondría pegas», tal era su indiferencia ante la vida. En la radio escucharon un día que en Mexico habían hallado más de cien cuerpos enterrados en la finca de un asesino. Delgado se sintió provocado: «Jefe, déjeme suelto cuatro días, que ese hijoputa no mata más gente que yo», asegura Ortega que le dijo El Arropiero totalmente en serio.?? Era analfabeto, disléxico y tartamudo, pero «no era imbécil». Buscó coartadas hasta para el crimen por el que le cogieron, el de una chica discapacitada mental que frecuentaba y que se prostituía entre los camioneros. En pleno coito, El Arropiero decidió que ella no le podía «poner cuernos» y la mató con sus propios leotardos. El curioso juicio moral de un vagabundo que también ejercía de chapero por un plato de garbanzos. Cuando le interrogaron dijo que había ido al cine y sacó su mitad de la entrada rasgada. «¿Quién conserva eso?» se preguntó el comisario. Por eso llamó al cine para ver si coincidían las películas que El Arropiero decía haber visto con las que proyectaron, y no coincidían. /Portada del documental.

Fruto del tiempo que viajaron juntos, el criminalista asegura que si le dijeran que El Arropiero mató a 120 personas, «no le pondría pegas», tal era su indiferencia ante la vida. En la radio escucharon un día que en Mexico habían hallado más de cien cuerpos enterrados en la finca de un asesino. Delgado se sintió provocado: «Jefe, déjeme suelto cuatro días, que ese hijoputa no mata más gente que yo», asegura Ortega que le dijo El Arropiero totalmente en serio.?? Era analfabeto, disléxico y tartamudo, pero «no era imbécil». Buscó coartadas hasta para el crimen por el que le cogieron, el de una chica discapacitada mental que frecuentaba y que se prostituía entre los camioneros. En pleno coito, El Arropiero decidió que ella no le podía «poner cuernos» y la mató con sus propios leotardos. El curioso juicio moral de un vagabundo que también ejercía de chapero por un plato de garbanzos. Cuando le interrogaron dijo que había ido al cine y sacó su mitad de la entrada rasgada. «¿Quién conserva eso?» se preguntó el comisario. Por eso llamó al cine para ver si coincidían las películas que El Arropiero decía haber visto con las que proyectaron, y no coincidían. /Portada del documental.

Joaquín Ruiz Golluri, nació en 1888 en El Puerto de Santa María, en la primera casa de calle Cielos, donde actualmente se ubica el Hotel Duques de Medinaceli. Es uno de los “gurús” de la radiodifusión española, con una dilatada vida profesional de más de medio siglo. Jefe técnico de la segunda emisora montada en España:“Unión Radio” que se reconvertiría en la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) y responsable de la puesta en funcionamientos de las emisoras de Sevilla, Valencia, Barcelona… así podríamos completar varios folios con el brillante currículo profesional de este pionero de la radio, paisano nuestro. Pero queremos dar a conocer solamente en esta nótula una pequeña parte de su vida, vivencias llenas de intensidad, emoción y tragedia en el verano de 1914, contadas por su protagonista. (No disponemos de una imagen de mayor resolución de nuestro protagonista, Joaquín Ruiz Golluri. Esperamos de la comprensión de los lectores de GdP, disculpando la baja calidad de la misma).

Joaquín Ruiz Golluri, nació en 1888 en El Puerto de Santa María, en la primera casa de calle Cielos, donde actualmente se ubica el Hotel Duques de Medinaceli. Es uno de los “gurús” de la radiodifusión española, con una dilatada vida profesional de más de medio siglo. Jefe técnico de la segunda emisora montada en España:“Unión Radio” que se reconvertiría en la Sociedad Española de Radiodifusión (SER) y responsable de la puesta en funcionamientos de las emisoras de Sevilla, Valencia, Barcelona… así podríamos completar varios folios con el brillante currículo profesional de este pionero de la radio, paisano nuestro. Pero queremos dar a conocer solamente en esta nótula una pequeña parte de su vida, vivencias llenas de intensidad, emoción y tragedia en el verano de 1914, contadas por su protagonista. (No disponemos de una imagen de mayor resolución de nuestro protagonista, Joaquín Ruiz Golluri. Esperamos de la comprensión de los lectores de GdP, disculpando la baja calidad de la misma).

En la imagen, Rodrigo de Saavedra y Vinent, II marqués de Villalobar (1864-1926), enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la legación de España.en Bruselas cuya actuación durante la Primera Guerra Mundial en aquel país aún recuerda y agradece el pueblo Belga.

En la imagen, Rodrigo de Saavedra y Vinent, II marqués de Villalobar (1864-1926), enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en la legación de España.en Bruselas cuya actuación durante la Primera Guerra Mundial en aquel país aún recuerda y agradece el pueblo Belga.

Nuevamente la buena suerte de nuestro protagonista, de la que sin duda estaba tocado, hizo su oportuna aparición en el momento adecuado para esquivar las dificultades finales. Así narra Joaquín Ruiz Golluri su salida del territorio ocupado: «Los alemanes nos trasladaron en un tren militar, en un vagón cerrado, desde Bruselas a Lieja, en donde nos dejaron para presentarnos en la Comandancia militar para obtener el medio de ir hacia la frontera holandesa y pasar la misma. Ya en Lieja, y en la misma entrada del Palacio de Justicia donde habían establecido la Comandancia, tuve la enorme y útil sorpresa de ser parado por un oficial alemán montado en bicicleta. Lo reconocí en el acto, pues era, nada menos, que el propietario del piso en el que tuve yo alquiladas dos habitaciones durante mi época de estudios. A mí me apreciaba bastante, así como su esposa, y me explicó que había estado viviendo en Bélgica, en calidad de espía, siguiendo órdenes superiores. Gracias a este oficial fui introducido inmediatamente en el despacho del General Gobernador Militar de la plaza, el cual puso a mi disposición un automóvil, ordenando a mi antiguo patrono que me acompañara hasta la frontera holandesa, lo que realizamos sin dificultad, pasando con facilidad la frontera, gracias al oficial que nos acompañaba». /En la imagen el general alemán Von Emmich entrando en Lieja

Nuevamente la buena suerte de nuestro protagonista, de la que sin duda estaba tocado, hizo su oportuna aparición en el momento adecuado para esquivar las dificultades finales. Así narra Joaquín Ruiz Golluri su salida del territorio ocupado: «Los alemanes nos trasladaron en un tren militar, en un vagón cerrado, desde Bruselas a Lieja, en donde nos dejaron para presentarnos en la Comandancia militar para obtener el medio de ir hacia la frontera holandesa y pasar la misma. Ya en Lieja, y en la misma entrada del Palacio de Justicia donde habían establecido la Comandancia, tuve la enorme y útil sorpresa de ser parado por un oficial alemán montado en bicicleta. Lo reconocí en el acto, pues era, nada menos, que el propietario del piso en el que tuve yo alquiladas dos habitaciones durante mi época de estudios. A mí me apreciaba bastante, así como su esposa, y me explicó que había estado viviendo en Bélgica, en calidad de espía, siguiendo órdenes superiores. Gracias a este oficial fui introducido inmediatamente en el despacho del General Gobernador Militar de la plaza, el cual puso a mi disposición un automóvil, ordenando a mi antiguo patrono que me acompañara hasta la frontera holandesa, lo que realizamos sin dificultad, pasando con facilidad la frontera, gracias al oficial que nos acompañaba». /En la imagen el general alemán Von Emmich entrando en Lieja

María Vera, portorrealeña con ascendencia porteña afincada en nuestra Ciudad es la mujer de quien fuera Secretario General del PCE en El Puerto (1974-1981) y concejal del PSOE (1987-1991), Miguel Marroquín Travieso. Su historia es representativa de muchas mujeres que apoyaron a sus maridos en la conquista de la libertad que hoy gozamos, sufriendo privaciones, sintiéndose señaladas y en una situación de miedo permanente ya que desconocían en que circunstancias se encontraban sus maridos cuando eran detenidos por sus ideas políticas, o cuando sería la próxima vez. María Vera nos cuenta su historia.

María Vera, portorrealeña con ascendencia porteña afincada en nuestra Ciudad es la mujer de quien fuera Secretario General del PCE en El Puerto (1974-1981) y concejal del PSOE (1987-1991), Miguel Marroquín Travieso. Su historia es representativa de muchas mujeres que apoyaron a sus maridos en la conquista de la libertad que hoy gozamos, sufriendo privaciones, sintiéndose señaladas y en una situación de miedo permanente ya que desconocían en que circunstancias se encontraban sus maridos cuando eran detenidos por sus ideas políticas, o cuando sería la próxima vez. María Vera nos cuenta su historia. ¿Perteneció Vd. a la Sección Femenina? [rama femenina de la Falange Española, constituida en 1934 y disuelta en 1977]. María nos contesta rápidamente: «--No, yo solo pertenecí al Partido Comunista». ¿Como conoció a Miguel?. «--Mi madre era de Puerto Real, pero mis abuelos vivían aquí, en El Puerto de Santa María. Yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos y me hice amiga de la hermana de Miguel. Yo tenía 15 años y él 17». /Publicidad de la Sección Femenina.

¿Perteneció Vd. a la Sección Femenina? [rama femenina de la Falange Española, constituida en 1934 y disuelta en 1977]. María nos contesta rápidamente: «--No, yo solo pertenecí al Partido Comunista». ¿Como conoció a Miguel?. «--Mi madre era de Puerto Real, pero mis abuelos vivían aquí, en El Puerto de Santa María. Yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos y me hice amiga de la hermana de Miguel. Yo tenía 15 años y él 17». /Publicidad de la Sección Femenina. LA CAIDA DE LOS SETENTA.

LA CAIDA DE LOS SETENTA. DETENCIÓN Y BODA.

DETENCIÓN Y BODA.