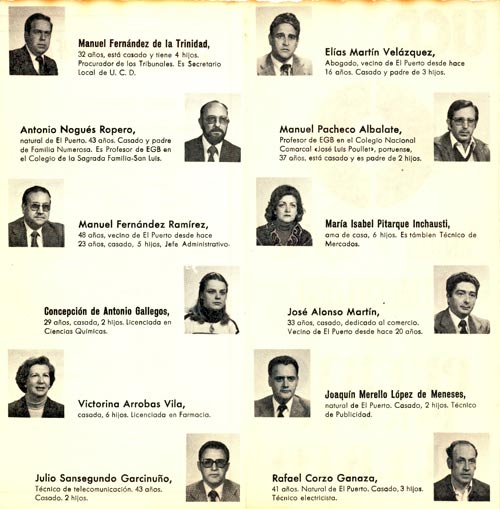

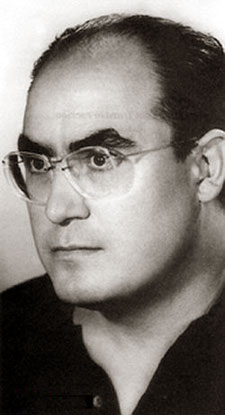

Francisco de la Milla y Aliaño nació en El Puerto el 12 de agosto de 1912, hace 100 años. Su padre, maestro de escuela, lo observó desde pequeño en sus estudios, buscando para él una carrera profesional que le resultara natural, que no fuera contraproducente a sus condiciones.

No era buen estudiante Paquito Milla, y así lo demostró en la escuela portuense. Con ocho años, su padre fue trasladado a una escuela nacional de Vejer de la Frontera y allá que se fue nuestro eterno niño. Hasta los catorce años, es decir, durante su infancia y primera adolescencia. Milla recorrí la bellísima población vegeriega, se enamoró de sus niñas y escudriñó su cielo azulísimo, reafirmando a su padre que era un desastre en los estudios pero que, sin embargo tenía una gran facilidad con las manos, sobre todo para dibujar y modelar todo aquello que le llamara la atención.

De nuevo trasladan al padre, con los 14 años de nuestro protagonista, a otro municipio, Puerto Real y será, precisamente, una decisión paterna lleva a Milla a Jerez de la Frontera, a viro con una tía y a comenzar los estudios de Artes y Oficios, acercándose al arte, su obsesión. Ya, con 19 años, su padre le matricula en Madrid, en la facultad de Bellas Artes, hospedándose en casa de otro tío que era director del Banco Industrial Mercantil.

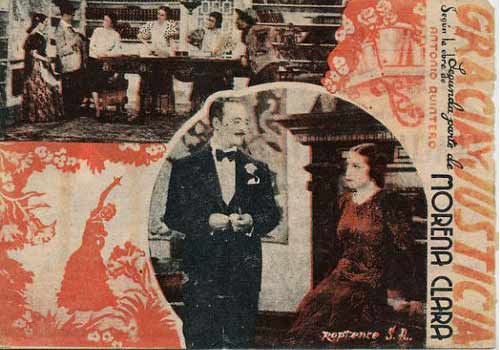

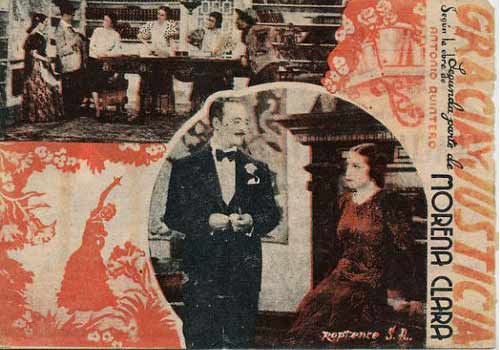

Afiche de la película 'Gracia y Justicia', con Morena Clara, rodada en los Estudios Cinematográficos Roptenses, donde trabajó De la Milla.

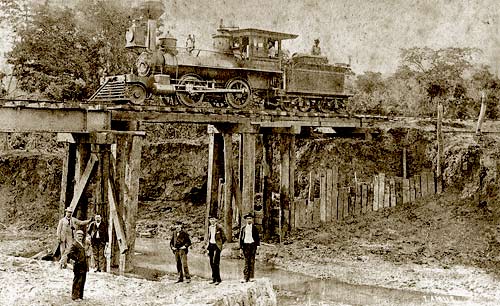

Relacionado con la ‘buena sociedad madrileña’ y el mundo de los negocios, su tío lo colocó en los Estudios Cinematográficos Roptenses, de donde era accionista, donde vivirá su primera experiencia con el mundo del cine y contactó con la profesión que, le iba a servir para ganarse la vida. Como ayudante de cabina de proyección en los estudios, Milla pasó sus primeros meses madrileños esperando a que comenzara su primer curso de Bellas Artes, un curso que nunca iba a iniciarse para nuestro protagonista, por el estallido de la Guerra Civil.

Por lo que se llamaba entonces ‘estrecho de pecho’ Milla quiso esquivar el conflicto y salirse de la guerra, pero la guerra terminó reclamándolo a un puesto casi de cine: la UGT creó, en los Estudios Roptenses, una unidad de defensa antiaérea y metió a milla en la contienda. Desde la azotea tenía que escudriñar el cielo con los reflectores del Estudio para alumbrarlo, un destino peligroso. Así pasó la guerra y así la terminó, compaginando la defensa de los cielos con su trabajo en los estudios. Tanta confianza había despertado en los cineastas, y tanto se creía avanzado en el mundo del séptimo arte, que hasta tuvo tiempo de imaginar una escenografía, fijarla en una maqueta y presentarla al productor, que a punto estuvo de aceptársela para una película.

Al finalizar la guerra se colocó en la Academia Majón, como profesor de dibujo para los bachilleres. Pero hubo de reincorporarse a filas --no sirvió de nada el anterior servicio militar al servicio de la república-- y, aunque lo hizo con celeridad ante la carta amenazante que recibió, fue declarado prófugo por lo que hubo de resolver como pudo con la ayuda paterna, presentándose en un Cuartel de Osuna: contó su aventura madrileña, hizo valer su argumento de ‘estrecho de pecho’ para librarse del servicio, y consiguió tras jurar bandera, volver a casa.

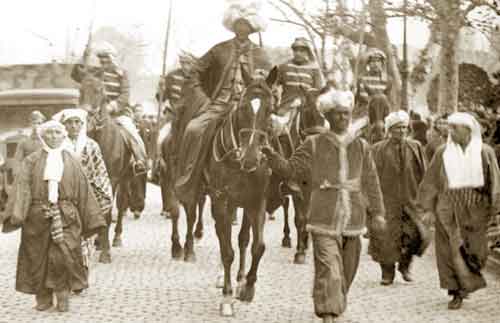

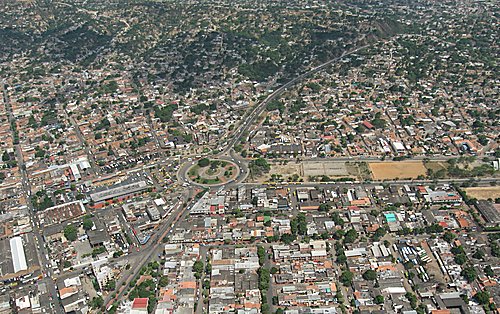

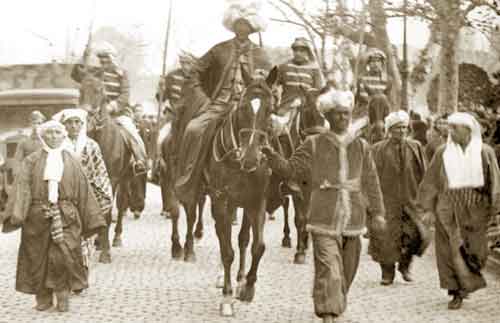

Una vista de la plaza del Altozano, de Utrera, a donde llegó nuestro protagonista en 1943.

En 1943 su padre trabajaba como maestro nacional en Utrera había había sido trasladado forzoso por el Ministerio de Educación Nacional, y allí llegará Francisco por vez primera. Pronto encontrará trabajo en un cino de verano de Sevilla, y en años sucesivos en un cine de Jerez, Vejer, El Palmar de Troya, Los Molares y vuelta a Utrera donde donde pasó, ya en un puesto fijo, en el cine Avenida, de invierno, hasta que se jubiló.

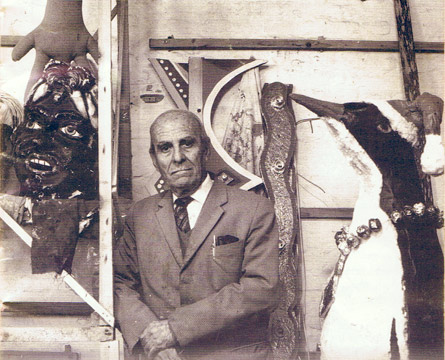

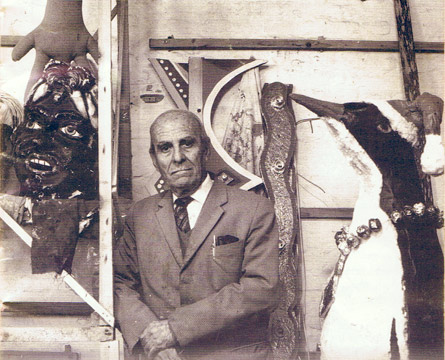

Hasta que se casó ya mayor, vivió en la utrerana calle Porras con su madre, África. Cine por las noches y cine vespertino los sábados y domingos. Pero mucho tiempo libre para matar el gusanillo de su existencia: el arte. Milla pintaba cuadros, modelaba objetos, restauraba crucifijos viejos, nacimientos de barro, imágenes de escayola de la Virgen, juguetes antiguos, jarrones… Esa parte de su vida se la pasaba en su estudio. El que disfrutó la mayor parte de su tiempo estaba en la calle Sevilla, en dos habitaciones repletas de cachivaches, despojos antiguos, cuadros, objetos destrozados, pinturas, pinceles, estanterías repletas y una bombilla desnuda de la que Milla sacaba toda la inspiración.

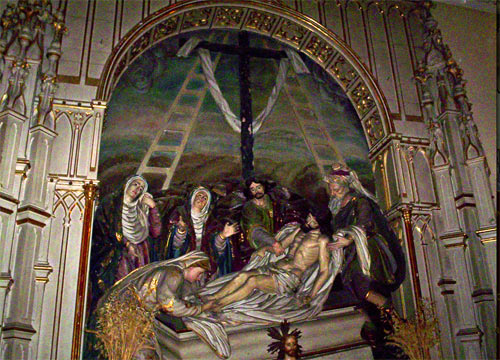

Como el pueblo de Utrera tampoco estaba sobrado de esta clase de artesanos, pronto le llegaron encargos importantes. Encargos para los que no estaba demasiado preparado pero que él trataba de solventar de la mejor manera posible: Cristo de los Gitanos, Virgen del Rosario de Santiago, Camarín de la Virgen de la Consolación de Utrera, Sagrario de Santa María, frescos y pinturas de las hermanas de la Cruz… con resultados desiguales y, en ningún caso nada que no pudiera subsanarse en los que Milla ponía su vida y su tiempo, y de ellos sacaba lo justo para vivir, para seguir llevando la vida humilde que llevaba, ya casado y sin hijos. /En la imagen, Cristo de la Buena Muerte. El artista Miñarro ha recuperado la encarnadura del Siglo XVIII, eliminando la intervención realizada en 1.956 por el artista portuense afincado en Utrera y hermano de dicha corporación Francisco de la Milla y Aliaño

Como el pueblo de Utrera tampoco estaba sobrado de esta clase de artesanos, pronto le llegaron encargos importantes. Encargos para los que no estaba demasiado preparado pero que él trataba de solventar de la mejor manera posible: Cristo de los Gitanos, Virgen del Rosario de Santiago, Camarín de la Virgen de la Consolación de Utrera, Sagrario de Santa María, frescos y pinturas de las hermanas de la Cruz… con resultados desiguales y, en ningún caso nada que no pudiera subsanarse en los que Milla ponía su vida y su tiempo, y de ellos sacaba lo justo para vivir, para seguir llevando la vida humilde que llevaba, ya casado y sin hijos. /En la imagen, Cristo de la Buena Muerte. El artista Miñarro ha recuperado la encarnadura del Siglo XVIII, eliminando la intervención realizada en 1.956 por el artista portuense afincado en Utrera y hermano de dicha corporación Francisco de la Milla y Aliaño

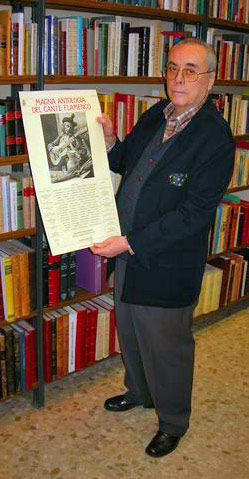

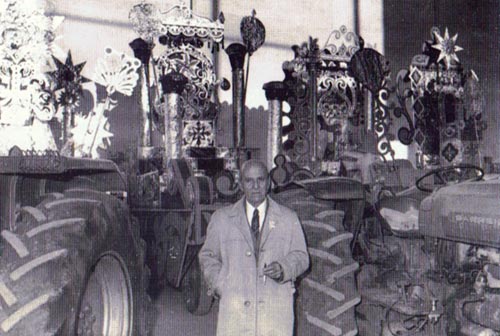

Antigua Cabalgata de Reyes.

Este portuense se volcó, de forma desinteresada, en la organización y construcción de carrozas de la Cabalgata de Reyes de Utrera desde los años cincuenta hasta casi el día de su muerte, participando activamente en todas las etapas de este desfile de la ilusión. Ya con unas cataratas, en 1996, no pudo colaborar con el evento, pero iba las naves donde se construían a oler y respirar aquel mundo de pinturas, de papeles, de pegamentos y prisas. Siempre al lado de la Cabalgata hasta el día de su muerte.

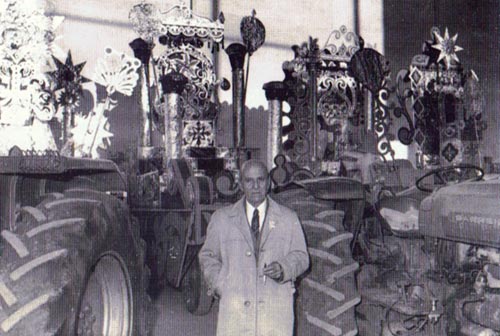

Paco de la Milla, junto a las carrozas.

Ahí terminó la historia vital de este chiquillo de El Puerto que no servía para los estudios pero que tenía muchas habilidades manuales. Hoy la asociación utrerana que organiza el cortejo real se llama ‘Asociación Cultural Francisco de la Milla y Aliaño’. Y una plaza lleva desde el 2006, el nombre de ‘Maestro Milla’ y se ubica en la Avenida del Matadero, junto a la barriada que lleva su nombre, en Utrera, la ciudad que lo acogió y donde vivió hasta el fin de sus días. (Texto: Salvador de la Quinta Garrobo).

Nuestro agradecimiento al utrerano Jesús Fernández Lobillo.

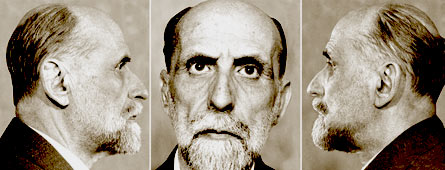

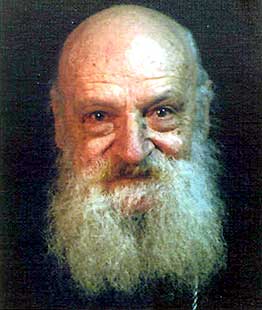

Aficionado y devoto de El Puerto de Santa María, escritor, periodista, dibujante, químico, atleta, bon vivant, con cara de anuncio de vino moscatel, el poeta viajero y gastrónomo Garmendia nos desvelaba, antes de morir en abril de 2007, por que escribía en la barra de los bares.

Aficionado y devoto de El Puerto de Santa María, escritor, periodista, dibujante, químico, atleta, bon vivant, con cara de anuncio de vino moscatel, el poeta viajero y gastrónomo Garmendia nos desvelaba, antes de morir en abril de 2007, por que escribía en la barra de los bares. Si bien Garmendia fue, también, humorista gráfico, salió de su propia gracia dibujarse a sí mismo en un peculiar autorretrato en verso, con el que saludó a los lectores de El Correo de Andalucía en junio de 1970 (el dibujo se publicó en el mismo medio en 1971):

Si bien Garmendia fue, también, humorista gráfico, salió de su propia gracia dibujarse a sí mismo en un peculiar autorretrato en verso, con el que saludó a los lectores de El Correo de Andalucía en junio de 1970 (el dibujo se publicó en el mismo medio en 1971):