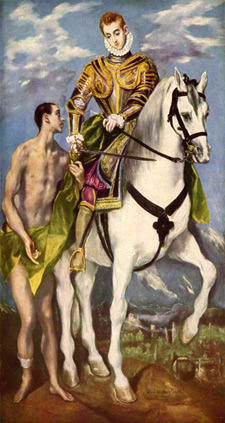

Tenemos que hablar hoy de un patronazgo muy especial en el país transatlántico que tan próximo nos es, cual es el que desempeña sobre su capital, Buenos Aires, San Martín de Tours, cuya festividad se ha celebrado el día de trasantié, el 11 de noviembre. Un patronazgo que en la capital porteña se celebrará este año, como ya se hizo el pasado por primera vez, con un festejo muy especial: la recreación de los festejos que en tiempos se realizaban para honrar al santo patrono de la ciudad. En él han participado la Catedral Primada de Buenos Aires, el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo, la Parroquia San Martín de Tours, la Parroquia Ortodoxa San Martín de Tours, el Museo Nacional de la Historia del Traje, el Teatro Colón, la Sección Histórica de Infantería de Marina, el Real Cuerpo de Marinos, los Blandengues de Ensenada, el Tercio de Voluntarios de Cantabros Montañeses, el Escuadrón de Caballería Histórica, los Granaderos de Fernando VII y la Sociedad Victoriana Augusta, entre otros. /En la imagen, San Martín de Tours, a caballo, visto por El Greco.

Tenemos que hablar hoy de un patronazgo muy especial en el país transatlántico que tan próximo nos es, cual es el que desempeña sobre su capital, Buenos Aires, San Martín de Tours, cuya festividad se ha celebrado el día de trasantié, el 11 de noviembre. Un patronazgo que en la capital porteña se celebrará este año, como ya se hizo el pasado por primera vez, con un festejo muy especial: la recreación de los festejos que en tiempos se realizaban para honrar al santo patrono de la ciudad. En él han participado la Catedral Primada de Buenos Aires, el Museo Histórico del Cabildo y la Revolución de Mayo, la Parroquia San Martín de Tours, la Parroquia Ortodoxa San Martín de Tours, el Museo Nacional de la Historia del Traje, el Teatro Colón, la Sección Histórica de Infantería de Marina, el Real Cuerpo de Marinos, los Blandengues de Ensenada, el Tercio de Voluntarios de Cantabros Montañeses, el Escuadrón de Caballería Histórica, los Granaderos de Fernando VII y la Sociedad Victoriana Augusta, entre otros. /En la imagen, San Martín de Tours, a caballo, visto por El Greco.

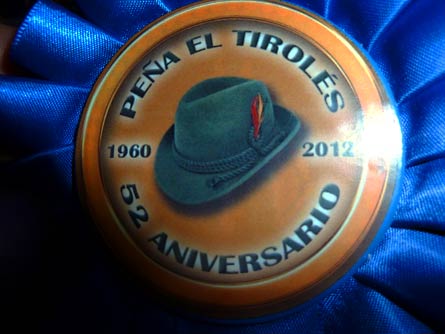

Por hacer un poco de historia argentina, que en este caso es también historia española, San Martín de Tours es elegido patrón de la ciudad de Buenos Aires por los cabildantes hace 432 años, en el año 1580 por lo tanto, a los pocos días de la fundación de la ciudad. La segunda fundación en realidad, porque Buenos Aires es la ciudad dos veces fundada. La primera por Pedro de Mendoza, que lo hace en 1536 como Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre, -nombre derivado, al parecer, de la devoción de los marineros españoles a la citada advocación de la Virgen-, aunque ha de abandonarla en 1541, a causa del acoso de los nativos. Y la segunda por Juan de Garay, que la funda esta vez como Ciudad de la Trinidad, aunque otorga al puerto el nombre de Puerto de Santa María de los Buenos Aires, donde hay que encontrar razón tanto del nombre por el que la ciudad será universalmente conocida, Buenos Aires, como del toponímico que recibirán sus habitantes, los “porteños”.

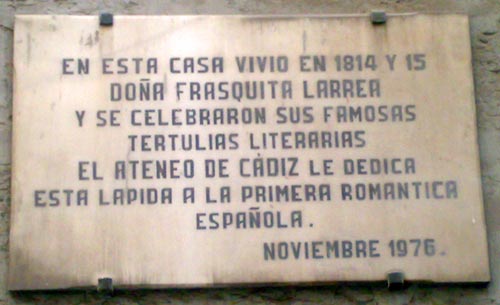

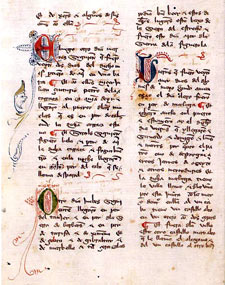

Sorteo para la elección del patrón del Puerto de Santa María de los Buenos Aires.

La elección del patrón de la ciudad se realiza mediante un sistema muy especial, ya que lo es por insaculación, o extracción por sorteo de una papeleta con su nombre de un saco en el que se han incluído varias. Extraído el nombre del santo francés, el escaso cariño de los primeros porteños a nada que pudiera provenir de Francia les llevará a repetir el sorteo, cosa que harán hasta dos veces más, saliendo siempre elegido el mismo santo, lo que les obligará a aceptar que el santo patrón debía ser, precisamente, San Martín de Tours. Cabe preguntarse por qué se introducía a San Martín en el saco de los candidatos si no se quería que el santo gabacho fuera el patrón de la ciudad. Un argentino lo explicaría diciendo que, al fin y al cabo, “aquesho estaba sheno de gashegos”, pero eso es otra cuestión. No es el único efecto prodigioso que se atribuye al sorteo, pues muchos argentinos han querido ver en él una premonición al hecho de que muchos años después, el prócer de la independencia argentina se llamara, precisamente, San Martín, José de San Martín.

Celebración del día de San Martín de Tours hacia 1750.

San Martín de Tours no era, como vemos, argentino, pero es que ni siquiera era del país que el topónimo al que su nombre va unido parece sugerir, a saber, francés, pues nacer lo que es nacer, nace en Pannonia, en la actual Hungría, parte entonces del Imperio Romano, cosa que hace en el año 316. Hijo de un oficial del ejército romano, se enrola muy joven en la caballería imperial. Siendo soldado, se bautiza cristiano y es destinado a los ejércitos que el Imperio mantiene en territorio francés: data de entonces, concretamente del año 337 y en Amiens, el famoso episodio en el que cabalgando a lomos de su caballo, y al encontrarse con un mendigo muerto de frío, parte su capa militar en dos para compartirla con él, dándole sólo la mitad, pues la otra mitad pertenece al ejército romano en el que sirve. En la noche siguiente, recibe la visita de Cristo vestido con la media capa para agradecerle el gesto. En el año 356, a sus cuarenta años de edad, se dirige a Poitiers, donde San Hilario lo ordena sacerdote. En 361, funda en Ligugé una comunidad monástica, y en el 371 es consagrado obispo de Tours. Su vida pastoral se caracterizará por la lucha contra las herejías del momento, primero el arrianismo, luego el priscilianismo, aunque por lo que hace a esta última, Martín abogará ante el emperador Magno Clemente Máximo por indultar al hereje Prisciliano, español de origen, el cual, aún a pesar de las gestiones de Martín, acabará siendo decapitado, recayendo en él de este modo el dudoso honor de constituir el primer hereje cristiano ejecutado de toda la historia. La ejecución se produce en la ciudad de Tréveris, en la actual Alemania. San Martín muere en Candes (Francia) en el año 397, a los ochenta y un años de edad, que no son pocos para la época. Ese mismo año, San Sulpicio Severo escribe su biografía que contribuirá a la difusión de su culto.

Mausoleo con lo que queda de los restos de San Martín de Tours

Trasladados sus restos a Tours, su sepultura y la iglesia erigida en torno a ella sufrirá tres grandes catástrofes: la primera un fuego en el año 1230; la segunda un saqueo de los protestantes franceses en 1562; y la tercera, el ataque de los revolucionarios franceses en 1793.

Además de serlo de Buenos Aires, San Martín en santo patrón de Hungría y uno de los santos patronos de Francia; de ciudades tales como Utrecht en Holanda u Orense en España; así como de soldados, trabajadores del textil y el comercio en general. (Texto: Luis Antequera).

Además de serlo de Buenos Aires, San Martín en santo patrón de Hungría y uno de los santos patronos de Francia; de ciudades tales como Utrecht en Holanda u Orense en España; así como de soldados, trabajadores del textil y el comercio en general. (Texto: Luis Antequera).