No lo puedo evitar: soy del Puerto de Santa María. De un Puerto que no reconozco en estas calles peatonales repletas de motos, bicicletas y semáforos que guiñan en ámbar; de tiendas que “se traspasan”, de casas con cerrojos dobles y multitud de foráneos en pantalones cortos que miran escaparates, vagabundean preguntones con el dinero justo para una mariscada de gambas sin cabezas en Romerijo. De esa calle Luna desconocida que, a medida que se aleja del muelle, más desierta parece; de la primitiva Larga, cada vez más corta, estrecha y custodiada ahora por espantapaseantes verdes que tapan fachadas de edificios emblemáticos, derribados o a punto de caerse por abandono de sus propietarios; de esa Pescadería reconvertida por exigencias del guión turístico en una inmensa bolsa de aparcamiento.

No lo puedo evitar: soy del Puerto de Santa María. De un Puerto que no reconozco en estas calles peatonales repletas de motos, bicicletas y semáforos que guiñan en ámbar; de tiendas que “se traspasan”, de casas con cerrojos dobles y multitud de foráneos en pantalones cortos que miran escaparates, vagabundean preguntones con el dinero justo para una mariscada de gambas sin cabezas en Romerijo. De esa calle Luna desconocida que, a medida que se aleja del muelle, más desierta parece; de la primitiva Larga, cada vez más corta, estrecha y custodiada ahora por espantapaseantes verdes que tapan fachadas de edificios emblemáticos, derribados o a punto de caerse por abandono de sus propietarios; de esa Pescadería reconvertida por exigencias del guión turístico en una inmensa bolsa de aparcamiento.

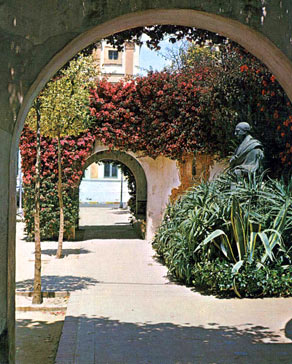

Parque Calderón. (Foto: Jorge Roa).

En el Parque ya no huele a patatas fritas, ni las farolas iluminan su piso de albero; no suena la sirena del Tiovivo de Bañuls, ni se practica el plácido juego del bicheo o mireo de esas chicas que huelen a tomillo, romero y espliego, recién lavadas con agua de pozo, que sonreían al cruzarnos durante el tiempo para la exhibición que significaba el tontódromo Larga-Luna-Parque, ida y vuelta, símbolo de la eternidad. Hoy el paseo se ha reconvertido, como casi todo. Ahora se llama sabatina con copita y tapitas por Herrería-Misericoria-Ribera; y ya no se luce el autóctono.

Tampoco se oye el pregoneo de las tajaítas, del pulpo seco, del camarón o del buen higo chumbo, dulce y fresquito, sobre un saco que cubría un cuarto de barra de hielo comprada en Jesús Cautivo. Han cerrado muchos de los comercios más emblemáticos, donde solíamos acudir para ahuyentar el hambre.

Ni siquiera queda albero en la plaza de Peral. Se ha enlosado, quizás para que el genial don Pedro Muñoz Seca pasee sin ensuciarse sus recién estrenados zapatos de bronce, ahora que le pusieron piernas; aunque el injerto quede poco disimulado. De los azulejos de la tramoya decorativa del foro semicircular donde se ubica aún se vislumbra la frescura y el misterio que tuvieron antaño. En las pérgolas laterales, bajo la densa enredadera de buganvillas se reunían las pandillas del centro y de la placilla. Recuerdo que en las largas esperas confeccionábamos collares y pulseras con las hojas escamosas de las viejas Araucarias, después de terminar la merienda de pan con carne de membrillo o aceite y azúcar (poco aceite y poca azúcar). Jugábamos a la palmá y al coger. El palomar, que sólo tuvo palomas un año, lo utilizaban los jardineros como cuarto de aperos; como prisión, la chiquillería, porque su poyete generoso dejaba espacio para el asiento, a medida que se iba llenando de cogidos a la espera de la palmada que los liberase.

Ni siquiera queda albero en la plaza de Peral. Se ha enlosado, quizás para que el genial don Pedro Muñoz Seca pasee sin ensuciarse sus recién estrenados zapatos de bronce, ahora que le pusieron piernas; aunque el injerto quede poco disimulado. De los azulejos de la tramoya decorativa del foro semicircular donde se ubica aún se vislumbra la frescura y el misterio que tuvieron antaño. En las pérgolas laterales, bajo la densa enredadera de buganvillas se reunían las pandillas del centro y de la placilla. Recuerdo que en las largas esperas confeccionábamos collares y pulseras con las hojas escamosas de las viejas Araucarias, después de terminar la merienda de pan con carne de membrillo o aceite y azúcar (poco aceite y poca azúcar). Jugábamos a la palmá y al coger. El palomar, que sólo tuvo palomas un año, lo utilizaban los jardineros como cuarto de aperos; como prisión, la chiquillería, porque su poyete generoso dejaba espacio para el asiento, a medida que se iba llenando de cogidos a la espera de la palmada que los liberase.

En los descansos pelábamos pipas de girasol, compradas en el carrillo de Severo, en una bocacalle de la Placilla, en un lateral del Teatro Principal de Nuchera. Por una perra chica te llenaba el bolsillo de los pantalones cortos; pero, ¿quién tenía una perra chica en aquel tiempo?

El Carrillo de Severo, atendido por su mujer, Rafaela Morón. (Foto: Misalo).

Abandonábamos la enciclopedia y los cuadernos de cuentas y caligrafía en casa, y corríamos a sentarnos en las espalderas de los bancos de azulejos vidriados, de espaldas al monumento dedicado a la lectura: Cervantes, Fernán Caballero, Góngora, Fray Luis, los Quinteros, Muñoz Seca…, en un pueblo con nimia biblioteca. La que se levantó en los terrenos del Racing Club Portuense vino mucho después, cuando la juventud nos hizo huir buscando lo que creíamos no obtener en el pueblo.

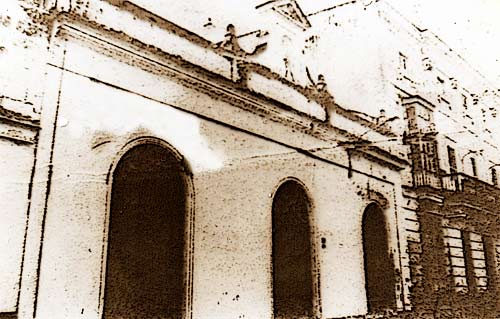

El último comentario de don Juan el cojo, el maestro de la calle san Sebastián. Había llamado por enésima vez a Sánchez para castigarle por molestar a los de atrás del largo pupitre compartido con otros diez. El castigo siempre era el mismo: tirarle de las patillas hasta que se le saltasen las lágrimas. Lo de don Juan tenía mérito. Por la mañana, de nueve a dos, y de tres a cinco por la tarde, encerrado en una habitación donde cabíamos unos cien alumnos de distintas edades y niveles. En una casa-palacio que conoció mejores tiempos en el diecinueve, con un balcón que daba a la calle, donde subía el ruido de los mulos cargados con cacharros de barro para cocinar, barquitos con fruta para el Mercado y el chiflado afilador. En la esquina había una tasca donde se expendía vino a granel, lugar asiduo de braceros y desempleados.

El último comentario de don Juan el cojo, el maestro de la calle san Sebastián. Había llamado por enésima vez a Sánchez para castigarle por molestar a los de atrás del largo pupitre compartido con otros diez. El castigo siempre era el mismo: tirarle de las patillas hasta que se le saltasen las lágrimas. Lo de don Juan tenía mérito. Por la mañana, de nueve a dos, y de tres a cinco por la tarde, encerrado en una habitación donde cabíamos unos cien alumnos de distintas edades y niveles. En una casa-palacio que conoció mejores tiempos en el diecinueve, con un balcón que daba a la calle, donde subía el ruido de los mulos cargados con cacharros de barro para cocinar, barquitos con fruta para el Mercado y el chiflado afilador. En la esquina había una tasca donde se expendía vino a granel, lugar asiduo de braceros y desempleados.

Colegio de don Juan Díaz, en la calle San Sebastián (Foto: JMM).

Yo venía del Asilo, en la calle Cielos, y estaba acostumbrado a formar en el patio vestido con traje de marinero azul marino, frente a una virgen de túnica rosa y toga celeste a juego con los ojos. Me daba pena. Tenía las manos atadas con un rosario y apenas levantaba su retraída mirada, apalancada en una rocalla de cuyos intersticios brotaba una selva tropical. La gigantesca directora, que hacía por monja y media, situada descaradamente junto a la virgen –que no admitía comparación–, y subida al primer peldaño de la escalera de mármol, nos animaba a ir a una batalla contra los protestantes y declararnos amantes del sagrado corazón:? «Fuera, fuera, protestante./ Fuera de nuestra nación/ que queremos ser amantes/ del Sagrado Corazón./ Viva Dios, que nunca muera,/ y la santa Tradición/ estas monjas benditas/ que nos dan la educación.»

Fachada de la Iglesia del Asilo de Huérfanas, en la calle Cielos. (Foto: Colección Vicente González).

A Pepe Mesa y a mi, que compartíamos el mismo pupitre junto al balcón de la bandera, nos tocó la señorita Luisa, pecosa y agradable. Cuando se abrían los cristales nos llegaban olores dispares, el del carro de la basura y el de los bollos de pan recién hecho. Hablo de los años sesenta, de cuando las panaderías estaban abastecidas y el estraperlo funcionaba para los electrodomésticos y piezas de recambio. El pan se pregonaba por los portales al tiempo que se repartía a los abonados a la viena, al chusco, a la telera o a la barra. El repartidor tiraba de un carrillo con tres ruedas sobre las que se asentaba un cajón abierto por arriba y del que extraía un capazo donde llevaba los distintos tipos.

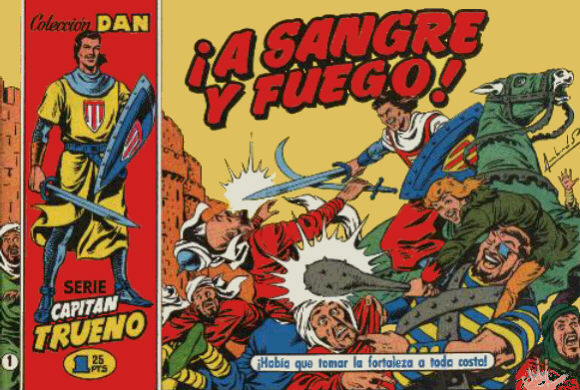

No sé cuándo ni dónde aprendí a leer. Si fue con los susurros amables de la señorita María Luisa o con las voces del ogro cojo. Sólo sé que me encantaban los sábados por la mañana, cuando me acercaba a la papelería de Cortés y preguntaba si había venido el cuadernillo apaisado del Capitán Trueno, con carpetilla iluminada e interior en blanco y negro. Del TBO me gustaba hasta los increíbles disparates del profesor Frank de Copenhague. Mis hermanos eran más de Roberto Alcázar y Pedrín. Mi padre leía El Coyote, sólo para poder dormir por las noches, abatido por un disparo perdido… Hasta los siete años viví entre algodones. Fue durante la primera quincena de aquel florido mayo, cuando renuncié a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometí seguir siempre a Jesucristo.

No sé cuándo ni dónde aprendí a leer. Si fue con los susurros amables de la señorita María Luisa o con las voces del ogro cojo. Sólo sé que me encantaban los sábados por la mañana, cuando me acercaba a la papelería de Cortés y preguntaba si había venido el cuadernillo apaisado del Capitán Trueno, con carpetilla iluminada e interior en blanco y negro. Del TBO me gustaba hasta los increíbles disparates del profesor Frank de Copenhague. Mis hermanos eran más de Roberto Alcázar y Pedrín. Mi padre leía El Coyote, sólo para poder dormir por las noches, abatido por un disparo perdido… Hasta los siete años viví entre algodones. Fue durante la primera quincena de aquel florido mayo, cuando renuncié a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometí seguir siempre a Jesucristo.

Del día de tu primera comunión recuerdas que estrenas traje con botones dorados, zapatos que producen rozaduras y calcetines de canalé que te marcan sus dibujos sobre la planta del pie; que te adjudican un rosario blanco como de niña y un misal de tapas anacaradas con cierre de latón que siempre estaba en el suelo, porque se te resbalaba de las manos forradas con guantes de algodón. Sólo soportas la hora larga del ritual, donde todo el mundo trata de endulzar un acto que ha perdido con los años el sentido esotérico, por los regalos del final del banquete con chocolate. Y cincuenta años después te sigues preguntando qué puñetas eran las “pompas” de Satanás. Debían tratarse de las pompas fúnebres, empleadas para acojonar a los niños.

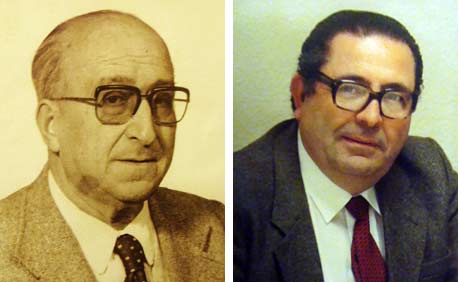

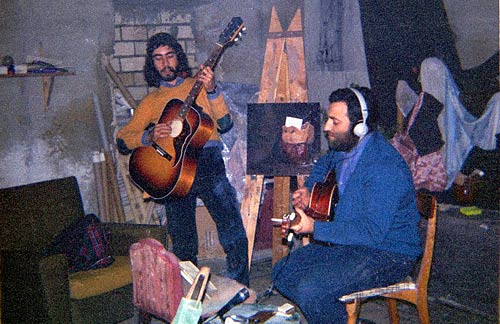

Ramon Zarco y Luis Ortega. (Fotos: Academia de Bellas Artes).

Me gustaba el dibujo y la música, pero no me gustó que mi madre me apuntara a Solfeo y Dibujo en la Academia santa Cecilia, dos días a la semana. Pronto supe que se habían acabado los bolindres y los hoyos en la calle san Sebastián, y que las tardes se acortaron para siempre. De la Academia recuerdo el olor a pino de Flandes de los pianos del profesor Zarco, en la planta baja, y el olor a goma de borrar y madera de cedro de los carboncillo del piso superior, donde un joven Luis Ortega se esforzaba en habituarnos a mirar a través de sus ojos.

A veces, el tiempo es como el viajero camuflado en los bancos de la estación de la vida, que ve pasar los días como trenes veloces y piensa, desbordado por la frustración, que el siguiente es el suyo. En otras, es la estación la que pasa fulminante detrás del cristal entreabierto de la ventanilla, mientras sigues pensando que en veintitantas estaciones más llegará la tuya. En todos ellos viajan gente solitaria, personas que se resisten a salir de la nube de vapor que rebufa los bajos de la máquina, o se acodan en las escalerillas metálicas de acceso al vagón. Ves jóvenes que sonríen casi con cualquier cosa, señoras desesperadas esperando a que la prima hermana de Diógenes acabe de bajar los bultos donde guarda media vida, y la multitud ansiosa que explora los aledaños del gusano metálico. Asomado a la vida de afuera, con el cristal bajado, escrutas rostros, valoras gestos y evalúas evidencias. Los primeros compases de la puesta en marcha de la torpe máquina te adormecen y sólo treinta segundos antes te apeas. Que aquel no era el tuyo.

El ferrobús, a su paso por la estación de El Puerto en junio de 1962. (Foto: Rafa. Archivo Municipal).

Clavado al único asiento que resistió la embestida de la última litrona, entre la duda de esperar o desesperar, compruebas cómo te quedas solo y que el andén cubierto por la techumbre metálica agrisa un paisaje violeta con leves pinceladas de anaranjado; en un atardecer, lánguido y mortecino.

Sabes que a pesar de la distancia, del tiempo y del deseo, nadie te espera ya. Que los pueblos, las nubes, las vacas paciendo en idílicos prados, incluso la conversación de la señora que se subió en la penúltima parada e intenta desviar tu visión, son un sueño, una ficción creada por tu memoria. La vida, el tiempo son sólo recuerdos, cadáveres que fuiste dejando en la cuneta.

Incapaz de parar lo inevitable, alzas el cuello del abrigo porque empieza a refrescar y cierras el libro que te tiene aprisionado en el ayer de la página 135. Buscas la complicidad del espacio para echar una cabezadita y, entonces, piensas que el haber nacido en el aislamiento de un pueblo como el mío, no significa que hayas crecido en soledad; pero, ¡a quién le puede importar ya…! (Texto: Álvaro Rendón).

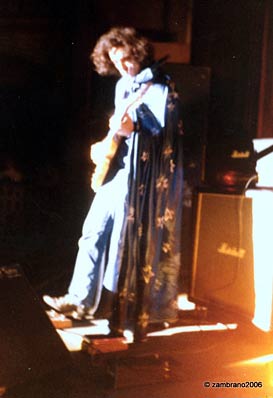

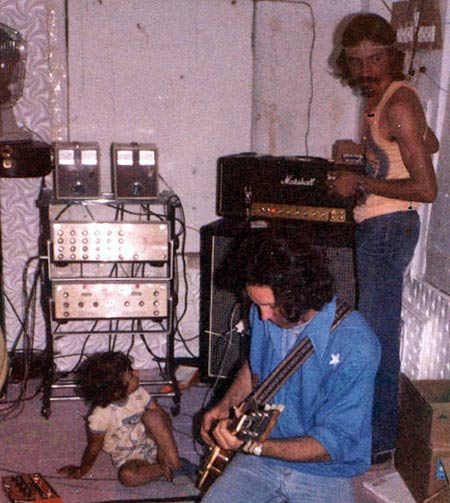

Posiblemente fue, con aquella ¿música? que tocaba a finales de los setenta del siglo pasado, un adelantado a su tiempo. Lo que hacía entonces lo hacen hoy, con éxito algunos grupos actuales: una extraña melange en la que la ¿música? es el hilo conductor. Aun recordamos aquellas actuaciones, en medio del escenario, con un mapa lunar y una varita, señalando para un indeterminado lugar de la Luna. (En la imagen de la izquierda, con la capa azul y con estrellas que usaba en sus actuaciones y con la que incluso se casó en la Prioral).

Posiblemente fue, con aquella ¿música? que tocaba a finales de los setenta del siglo pasado, un adelantado a su tiempo. Lo que hacía entonces lo hacen hoy, con éxito algunos grupos actuales: una extraña melange en la que la ¿música? es el hilo conductor. Aun recordamos aquellas actuaciones, en medio del escenario, con un mapa lunar y una varita, señalando para un indeterminado lugar de la Luna. (En la imagen de la izquierda, con la capa azul y con estrellas que usaba en sus actuaciones y con la que incluso se casó en la Prioral).

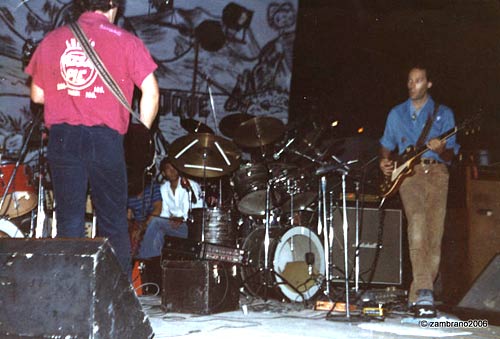

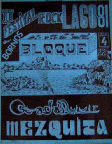

Cuenta Juan Fernández, de Bornos, uno de los organizadores del ‘Festival Rock Lago 81’ que «estando en El Puerto de Santa María de pegada de carteles, se nos acercaron unos colegas y nos dijeron que eran componentes de una gran banda y que vendrían gratis como teloneros del Festival: “Chiqui Fly Travel Nirvana” (¡¡Que tios mas malos, pero ellos disfrutaron!!)».

Cuenta Juan Fernández, de Bornos, uno de los organizadores del ‘Festival Rock Lago 81’ que «estando en El Puerto de Santa María de pegada de carteles, se nos acercaron unos colegas y nos dijeron que eran componentes de una gran banda y que vendrían gratis como teloneros del Festival: “Chiqui Fly Travel Nirvana” (¡¡Que tios mas malos, pero ellos disfrutaron!!)».

Aún ignoro cómo pude vivir sin conciencia de oprimido en una España con miedo. Creo que la libertad siempre estuvo dormida en los cantos de sirena de la FEN (foto de la izquierda, portada de libro) (1), de espalda a los embates de una guerra por el poder (2) cuyas estrategias se elaboraban dentro y fuera del país. Ahora, desaparecida la clandestinidad, reconozco que nuestros juegos eran más divertidos. Estaban en la calle, a cara descubierta. De seis a ocho, en la plaza de Peral, el Parque o la Victoria, y llevaban el sello de la música.? Éramos adictos a las 45 revoluciones, a los poemas endulzados con melodías recurrentes, progresiones de palabras que cierran un mensaje sonoro; sólo dos, tres estrofas, y el estribillo que martillea el tema central. Tal como estaba el asunto nacional, eran breves panfletos, que me llevaron a la poesía. Primero, los poetas malditos: Rimbaud, Mallarmé, Lelian, Baudelaire, Bertolt Brecht y Walt Whitman, leídos en traducciones de reticente similitud con el original. Después, los maestros: Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado (3); terminando en brazos de los místicos: Fray Luis de León, san Juan de la Cruz y Tagore (4).

Aún ignoro cómo pude vivir sin conciencia de oprimido en una España con miedo. Creo que la libertad siempre estuvo dormida en los cantos de sirena de la FEN (foto de la izquierda, portada de libro) (1), de espalda a los embates de una guerra por el poder (2) cuyas estrategias se elaboraban dentro y fuera del país. Ahora, desaparecida la clandestinidad, reconozco que nuestros juegos eran más divertidos. Estaban en la calle, a cara descubierta. De seis a ocho, en la plaza de Peral, el Parque o la Victoria, y llevaban el sello de la música.? Éramos adictos a las 45 revoluciones, a los poemas endulzados con melodías recurrentes, progresiones de palabras que cierran un mensaje sonoro; sólo dos, tres estrofas, y el estribillo que martillea el tema central. Tal como estaba el asunto nacional, eran breves panfletos, que me llevaron a la poesía. Primero, los poetas malditos: Rimbaud, Mallarmé, Lelian, Baudelaire, Bertolt Brecht y Walt Whitman, leídos en traducciones de reticente similitud con el original. Después, los maestros: Juan Ramón Jiménez, Antonio y Manuel Machado (3); terminando en brazos de los místicos: Fray Luis de León, san Juan de la Cruz y Tagore (4). Aunque seguíamos el camino marcado por lo exterior, no caímos en la trampa de los majatmas, gurús y swamis que aseguraban dar el conocimiento con un leve toque en la frente, suficiente para abrir el tercer ojo. Conocimos al Maharishi Mahesh Yogi (en la imagen de la izquierda, poco antes de morir, en 2008, con 91 años), responsable de que George Harrison renunciara a su maravillosa guitarra eléctrica para tañir el incomprensible sitar (5), tocado por la languidez de los semitonos. La paz fundamental, de Jiddu Krishnamurti (6), me descubrió el camino hacia mí mismo; aceptándome tal cual era y tratando de proyectarme a los demás. Eran los años de Medusa (7). Allí traté al admirado José Luis Tejada (8) y al erudito Manuel Martínez Alonso, ¡cuántas veces habré releído su antología de textos del Puerto en la Literatura! (En la ilustración de más abajo, obra de Torres Brú). Poco tiempo después, y ante el empuje de los jóvenes, José Ignacio Buhígas, Monguió, los Poullet (9) y muchos más, se montó Menfis.

Aunque seguíamos el camino marcado por lo exterior, no caímos en la trampa de los majatmas, gurús y swamis que aseguraban dar el conocimiento con un leve toque en la frente, suficiente para abrir el tercer ojo. Conocimos al Maharishi Mahesh Yogi (en la imagen de la izquierda, poco antes de morir, en 2008, con 91 años), responsable de que George Harrison renunciara a su maravillosa guitarra eléctrica para tañir el incomprensible sitar (5), tocado por la languidez de los semitonos. La paz fundamental, de Jiddu Krishnamurti (6), me descubrió el camino hacia mí mismo; aceptándome tal cual era y tratando de proyectarme a los demás. Eran los años de Medusa (7). Allí traté al admirado José Luis Tejada (8) y al erudito Manuel Martínez Alonso, ¡cuántas veces habré releído su antología de textos del Puerto en la Literatura! (En la ilustración de más abajo, obra de Torres Brú). Poco tiempo después, y ante el empuje de los jóvenes, José Ignacio Buhígas, Monguió, los Poullet (9) y muchos más, se montó Menfis.

Conocí a Abrahám, Pepo y Juanófeles. Pistón vino más tarde, junto con Inma, Conchi, Maricarmen y Mila. En un ambiente en que lo intelectual estaba mal visto y pocos lo practicaban, fundamos el Panteón, en la Granja de san Javier. Un lugar de reunión con cierto aire de hapening (10), antecesor del performance y de la improvisación. No creo que supiéramos lo que queríamos porque nos movíamos por impulsos, por un arraigado sentido de la imitación. Éramos hippies frustrados que nos perdimos la movida de Wight y el concierto de Woostock, bañarnos en bola picada en Ibiza y Formentera, y no contentábamos con oír el LP de Santana o Jimi Hendrix; con el alma, bien alimentada de música por la “US Navy radio”. Leía entonces La ciudad y los perros, Los cien años de soledad (11), Los cipreses creen en dios (12), y cualquier novela recomendada por aquel Círculo de Lectores que seleccionaba obras por nosotros?Cansado de las historias que no eran mías, me decanté por el ensayo literario: ¡Estaba tan obsesionado con Martín Bueno, mártir que lo tenía en la cabecera de mi cama! Busqué en la generación del 98 otros referentes; pero, no pudo entender entonces los paisajes de Baroja o la densidad alquitranosa de sus personajes. Del bueno de Martín caí en las garras del Lobo estepario; después me hice amigo de Demian; sucumbí Bajo las ruedas, y practiqué con torpeza El juego de los abalorios… Herman Hess siempre tendrá un hueco en mi corazón. (Texto: Álvaro Rendón Gómez).

Conocí a Abrahám, Pepo y Juanófeles. Pistón vino más tarde, junto con Inma, Conchi, Maricarmen y Mila. En un ambiente en que lo intelectual estaba mal visto y pocos lo practicaban, fundamos el Panteón, en la Granja de san Javier. Un lugar de reunión con cierto aire de hapening (10), antecesor del performance y de la improvisación. No creo que supiéramos lo que queríamos porque nos movíamos por impulsos, por un arraigado sentido de la imitación. Éramos hippies frustrados que nos perdimos la movida de Wight y el concierto de Woostock, bañarnos en bola picada en Ibiza y Formentera, y no contentábamos con oír el LP de Santana o Jimi Hendrix; con el alma, bien alimentada de música por la “US Navy radio”. Leía entonces La ciudad y los perros, Los cien años de soledad (11), Los cipreses creen en dios (12), y cualquier novela recomendada por aquel Círculo de Lectores que seleccionaba obras por nosotros?Cansado de las historias que no eran mías, me decanté por el ensayo literario: ¡Estaba tan obsesionado con Martín Bueno, mártir que lo tenía en la cabecera de mi cama! Busqué en la generación del 98 otros referentes; pero, no pudo entender entonces los paisajes de Baroja o la densidad alquitranosa de sus personajes. Del bueno de Martín caí en las garras del Lobo estepario; después me hice amigo de Demian; sucumbí Bajo las ruedas, y practiqué con torpeza El juego de los abalorios… Herman Hess siempre tendrá un hueco en mi corazón. (Texto: Álvaro Rendón Gómez).

6/ Aquello que puede llamarse “yo”, ¿no es acasoun principio negativo, una superestructura que, creada por agregación de prejuicios, temores y pactos, sofoca lo que sería solamente real, la vida, exactamente como en el psicoanálisis y en el irracionalismo, distinto del elán bergisiano? 7/ Medusa fue una agrupación cultural portuense que cobró gran prestigio provincial. Tuvo su primera sede en la calle Jesús de los Milagros. Luego se trasladó a Micaela Aramburu. (La recreación del logotipo de Medusa es de María Fernández Lizaso).

6/ Aquello que puede llamarse “yo”, ¿no es acasoun principio negativo, una superestructura que, creada por agregación de prejuicios, temores y pactos, sofoca lo que sería solamente real, la vida, exactamente como en el psicoanálisis y en el irracionalismo, distinto del elán bergisiano? 7/ Medusa fue una agrupación cultural portuense que cobró gran prestigio provincial. Tuvo su primera sede en la calle Jesús de los Milagros. Luego se trasladó a Micaela Aramburu. (La recreación del logotipo de Medusa es de María Fernández Lizaso).  8/ Aún conservo el ejemplar de ”El cadáver del Alba” que me regaló. 9/ De todos los hermanos, Faelo Poullet era el más dinámico. Director de cine con su cámara de super-ocho a cuerda siempre encima. Él escribía el guión, producía, filmaba, doblaba y exhibía los cortos. Aún recuerdo las reuniones en el patio interior de su casa, donde olía una mezcla de jazmín, albero recién regado y los productos químicos que vendía a granel. 10/ La representación de teatro leído se mezclaba con música y poesía. Al terminar, el público asistente intervenía. 11/ Sigo opinando que le sobran treinta y tantos años de soledad, y la mitad de las páginas. 12/ Los personajes de Gironella eran peculiares, escogidos con minuciosidad para que representasen a todo el arco de ideas de los años treinta y pico, donde transcurría sus historias.

8/ Aún conservo el ejemplar de ”El cadáver del Alba” que me regaló. 9/ De todos los hermanos, Faelo Poullet era el más dinámico. Director de cine con su cámara de super-ocho a cuerda siempre encima. Él escribía el guión, producía, filmaba, doblaba y exhibía los cortos. Aún recuerdo las reuniones en el patio interior de su casa, donde olía una mezcla de jazmín, albero recién regado y los productos químicos que vendía a granel. 10/ La representación de teatro leído se mezclaba con música y poesía. Al terminar, el público asistente intervenía. 11/ Sigo opinando que le sobran treinta y tantos años de soledad, y la mitad de las páginas. 12/ Los personajes de Gironella eran peculiares, escogidos con minuciosidad para que representasen a todo el arco de ideas de los años treinta y pico, donde transcurría sus historias.

Ha colaborado con Radio Puerto realizando la sección de “Pollito Pera” y presentó el programa televisivo “El Puerto a Prueba” emitido en TelePuerto. Emprendedor, creador, realizador, núsico, hace lo que le gusta y lo que se propone, sobre todo lo que funciona con el denominador común del arte. Ahora está interesado en la magia, aunque el tiempo escaso del que dispone, no ha permitido aún, que ya sea un consumado prestidigitador. En Medina Sidonia, se inicia en el vuelo de Ultraligeros (ULM) con Roberto Golztman, pero un accidente lo retira definitivamente de su aventura aérea.Pero vayamos por partes y por tiempos. Nuestro protagonista asiste desde los tres años a la Guardería de María Luisa, en la calle larga. Luego ingresa en en el Colegio La Salle, dónde comienza sus primeros contactos con la música de mano de Ricardo Moran y Francisco Ramírez “Koky” que les enseñan sus primeros acordes en la guitarra.

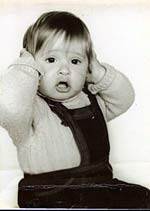

Ha colaborado con Radio Puerto realizando la sección de “Pollito Pera” y presentó el programa televisivo “El Puerto a Prueba” emitido en TelePuerto. Emprendedor, creador, realizador, núsico, hace lo que le gusta y lo que se propone, sobre todo lo que funciona con el denominador común del arte. Ahora está interesado en la magia, aunque el tiempo escaso del que dispone, no ha permitido aún, que ya sea un consumado prestidigitador. En Medina Sidonia, se inicia en el vuelo de Ultraligeros (ULM) con Roberto Golztman, pero un accidente lo retira definitivamente de su aventura aérea.Pero vayamos por partes y por tiempos. Nuestro protagonista asiste desde los tres años a la Guardería de María Luisa, en la calle larga. Luego ingresa en en el Colegio La Salle, dónde comienza sus primeros contactos con la música de mano de Ricardo Moran y Francisco Ramírez “Koky” que les enseñan sus primeros acordes en la guitarra. Recuerdo que, tocando en la feria de El Puerto con el "Grupo Blend", siendo muy pequeño, se pasaba horas sentado frente al conjunto viendo y fijándose como tocábamos los instrumentos, mostrando gran interés por la música. (en la imagen de la izquierda, en Las Carmelitas, de tuno, con pocos años).

Recuerdo que, tocando en la feria de El Puerto con el "Grupo Blend", siendo muy pequeño, se pasaba horas sentado frente al conjunto viendo y fijándose como tocábamos los instrumentos, mostrando gran interés por la música. (en la imagen de la izquierda, en Las Carmelitas, de tuno, con pocos años). LA TUNA UNIVERSITARIA.

LA TUNA UNIVERSITARIA.

(En la imagen de la izquierda, Carlos Coronado --el hombre de las mil caras-- vestido para la ocasión de Mago, dispuesto a hacer unos juegos ante su auditorio).

(En la imagen de la izquierda, Carlos Coronado --el hombre de las mil caras-- vestido para la ocasión de Mago, dispuesto a hacer unos juegos ante su auditorio).  EL ESGRIMA Y LA SALA ADALID.

EL ESGRIMA Y LA SALA ADALID.

Alfonso Carreto está jubilado desde hace doce años, y desde entonces las ferias las vive más tranquilas, pero siempre son intensas.

Alfonso Carreto está jubilado desde hace doce años, y desde entonces las ferias las vive más tranquilas, pero siempre son intensas.

Juan A. Villarreal Panadero, nació --“le nacieron” dice él-- el 21 de mayo de 1954 en Córdoba, ciudad de la que procede toda su familia materna, aunque, pasado poco más de un mes, llegó por primera vez a El Puerto, para quedarse definitivamente.

Juan A. Villarreal Panadero, nació --“le nacieron” dice él-- el 21 de mayo de 1954 en Córdoba, ciudad de la que procede toda su familia materna, aunque, pasado poco más de un mes, llegó por primera vez a El Puerto, para quedarse definitivamente.

EL PREGÓN DE LA FERIA DE 1988. Fragmento.

EL PREGÓN DE LA FERIA DE 1988. Fragmento.