Regreso al Parque Calderón como es habitual cuando acudo a la ciudad. Lo he conocido como un oasis de palmeras canarias. Todas ellas perfectamente alineadas. Y también configurando frondoso vergel, como otrora lo fue el del Conde. Del que nació como prolongación.

Fue un personaje importante, aunque discutido, aquel conde. No sólo en la historia de El Puerto, sino en la del conjunto de la España carolina. Irlandés de origen humilde, pero creso por matrimonio, don Alejandro O’Reilly sirvió con inusitada eficacia a la España ilustrada, aunque sus enemigos no le perdonaron cierto desastre militar en Argel y la devoción que por él sentía el rey alarife. Mariscal de campo en Puerto Rico, gobernador de Luisiana y capitán general de Andalucía, o de la Mar Óceana, fortificó Cádiz. Y re-urbanizó algunos lugares de El Puerto, levantando un puente de barcas que se hundió el día de su inauguración y tintó el Guadalete de tragedia. /En la imagen de la izquierda, Alejandro O'Reillly, en 1722.

Fue un personaje importante, aunque discutido, aquel conde. No sólo en la historia de El Puerto, sino en la del conjunto de la España carolina. Irlandés de origen humilde, pero creso por matrimonio, don Alejandro O’Reilly sirvió con inusitada eficacia a la España ilustrada, aunque sus enemigos no le perdonaron cierto desastre militar en Argel y la devoción que por él sentía el rey alarife. Mariscal de campo en Puerto Rico, gobernador de Luisiana y capitán general de Andalucía, o de la Mar Óceana, fortificó Cádiz. Y re-urbanizó algunos lugares de El Puerto, levantando un puente de barcas que se hundió el día de su inauguración y tintó el Guadalete de tragedia. /En la imagen de la izquierda, Alejandro O'Reillly, en 1722.

Pero después vinieron otros puentes, de madera, colgante y de hierro. Todos con el nombre de San Alejandro, en honor del irlandés, hasta que en los años sesenta se empezó a construir el carreteril de la actualidad que va emparejado a la vía férrea, quitándonos con el tiempo a los que viajábamos en automóvil desde Cádiz el privilegio de ser recibidos por El Corribolo.

El desaparecido puente de hierro de San Alejandro, en honor del conde irlandés.

Despertar ante el reclamo del brandy Centenario. Y sentir tan de cerca la cálida copla de amor que Pilar Paz Pasamar le regaló a la ciudad.

Yo supe que te quería,

cuando atravesé el silencio,

caliente de la Herrería.

Contemplo ahora un segundo puente luminoso de color azul para peatones que parece extraído del estante de un bazar chino. Es como replicar hasta la otra banda del río el blanco poder luminoso de Romerijo, laboriosa familia esta, pero adobado de reluciente y fresca pintura de barco.

Las viejas pilas del último puente de hierro conforman simetría con los estípetes talados de las palmeras dañadas por el picudo rojo. Unos y otros, en la imaginación, conforman el estilóbato de un templo griego, recién iniciada su construcción. O destruido por la historia. Dejemos a cada cual su interpretación. Aunque la tragedia helénica ya había llegado a El Puerto antes con Menesteo, hijo de Peteo y undécimo rey de Atenas. General de las tropas atenienses en la guerra de Troya, y uno de los guerreros que se ocultaron en el caballo burlón, éste monarca se estableció tras su huida, y al perder el trono, en estos márgenes del Guadalete, entonces llamado Criso. Fenicios de Cádiz y griegos de El Puerto guerrearon entre sí. Y siglos después cruzaban amistosamente sus barcos por la bahía repletos de mercaderías.

El río Guadalete 'río del Olvido', antes de su desembocadura, a su paso por El Puerto.

El nombre árabe de Guadalete casa hoy con el mal endémico que sufre desde hace tiempo la ciudad por mor de quienes no la sienten suya. Pues, no en vano, lete procede del griego clásico. Y significa olvido.

Del olvido escribió Cernuda:

Memoria de una piedra sepultada entre ortigas,

sobre la cual el viento escapa a sus insomnios.

Pero también Pablo Neruda:

¡Ay gran amor, pequeña amada!

El picudo rojo llegó hasta aquí por la ruta del té. Originario de Asia, caminó y voló hacia Egipto. Hizo allí estragos. Y la España del pelotazo lo trasladó a esta tierra de cante recio, vinos, toros y caballos, volantes y trajes de luces, dunas y pinos piñoneros, estacas y pesqueros abarbolados, como polizón troyano oculto en baratas palmeras destinadas a disimular con su estampado verde el impacto del ladrillo. Los científicos estiman que el ciclo reproductor de este coleóptero se completa hasta tres veces en un año. Y es tan dañino que cada larva neonata se zampa un metro de palmera. Comparado con lo que se están zampando otros en este país, el picudo rojo es sólo un insecto, aunque acorazado.

El picudo rojo llegó hasta aquí por la ruta del té. Originario de Asia, caminó y voló hacia Egipto. Hizo allí estragos. Y la España del pelotazo lo trasladó a esta tierra de cante recio, vinos, toros y caballos, volantes y trajes de luces, dunas y pinos piñoneros, estacas y pesqueros abarbolados, como polizón troyano oculto en baratas palmeras destinadas a disimular con su estampado verde el impacto del ladrillo. Los científicos estiman que el ciclo reproductor de este coleóptero se completa hasta tres veces en un año. Y es tan dañino que cada larva neonata se zampa un metro de palmera. Comparado con lo que se están zampando otros en este país, el picudo rojo es sólo un insecto, aunque acorazado.

La voracidad del corrupto en España no tiene límites porque es mastodóntica. Y ahora, cuando el país se desnuda en los juzgados, comprobamos con rabia (y tristeza) la enorme suciedad que algunas conductas poco ejemplares llevaban dentro.

Muñoz Seca fue asesinado por la envidia y por recordar que España es también comedia. Y Alberti labró su mejor poesía en el exilio argentino, cuando sintió la nostalgia de su arboleda tras el trágico drama de la guerra civil.

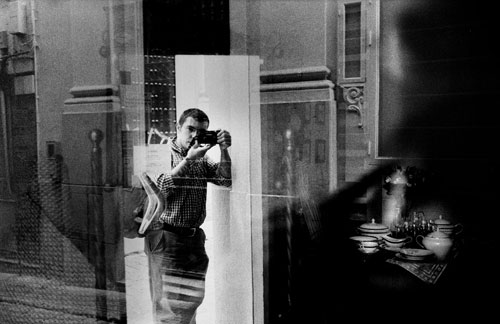

En los años 70 conocí al mejor periodista que ha dado El Puerto en los últimos tiempos. Fue en el escritorio de Antonio Cologan. Entre albaranes de Ilsa Frigo, y una vieja velosolex Orbea allí aparcada, Agustín Merello, viejo cruzado e inolvidable amigo, escribía ruidos y nueces magistrales. Eran crónicas sanas que ayudaron a cambiar mentalidades. Y motivaron espacios para que entre todos nos entendiéramos mejor.

En los años 70 conocí al mejor periodista que ha dado El Puerto en los últimos tiempos. Fue en el escritorio de Antonio Cologan. Entre albaranes de Ilsa Frigo, y una vieja velosolex Orbea allí aparcada, Agustín Merello, viejo cruzado e inolvidable amigo, escribía ruidos y nueces magistrales. Eran crónicas sanas que ayudaron a cambiar mentalidades. Y motivaron espacios para que entre todos nos entendiéramos mejor.

Entonces yo disfrutaba de una licencia de ocio que nos había otorgado un ministro de Educación de Franco que se llamaba Julio Rodríguez. Y que nos retrasó el inicio del curso universitario hasta después de Reyes. Me preparaba para empezar la carrera de Derecho en Jerez con mi amigo Eduardo Terry, hoy procurador de los Tribunales. Y desde un teléfono de pared de la casa familiar, la de la plaza de los Jazmines, mandaba yo crónicas deportivas a Radio Popular de Sevilla. Ante la irónica mirada de su hermano Nicolás, después cronista de la causa náutica, y la perplejidad de sus padres al escuchar la entonación que yo hacía de las alineaciones de los equipos de la bahía.

Manolín y Lolo, por el Racing. Baena y Carvallo, por el Cádiz. Galleguito, por el San Fernando. Cuarenta años ya. Eran tiempos hermosos. De felicidad y templanza, pese al dolor que en muchos causaba el régimen. Y su falta de libertades.

Etiqueta de Fernando A. de Terry. Imperio. Cognac (brandy) Español. (Exportado a Montevideo, Uruguay. Importador: Pesquera y Cía.).

Etiqueta de Fernando A. de Terry. Imperio. Cognac (brandy) Español. (Exportado a Montevideo, Uruguay. Importador: Pesquera y Cía.).

Las etiquetas de los brandys del marco llevaban nombres suntuosos. De la regia historia. Y de la empresa colombina. Pero también de la mejor condición humana. Insuperable. Magno. Galante. Oxigenado. Soberano. Y Príncipe. Hoy son palabras en desuso, pero no porque estén vencidas. Si no porque son difíciles de aplicar. O de acompañar. Y es que este país no sólo padece tristeza sino que siente desconfianza.

Juan Ramón, viajero imaginario desde la ventana de un colegio de El Puerto, hace suyos estos latidos:

Han sonado las horas dormidas,

está sólo el inmenso paisaje,

ya se han ido los lentos rebaños,

Flota el humo en los pobres hogares.

El picudo ha sorteado la fuente de las Galeras Reales dejando al descubierto el azulejo de Los Afligidos en su feroz incursión hacia La Puntilla, pero confío en que será derrotado en retaguardia desde los matacanes y saeteras del Castillo de San Marcos por su guarnición de ballesteros sin que haya que emplear la caballería acuartelada en El Polvorista.

Palmeras desmochadas del Parque Calderón.

Hay lugares en El Puerto que sobreviven milagrosamente. Y otros que han traído a nuestros días (y pese a los tiempos) nombres hermosos. Echo de menos el vaporcito amarrado en el cantil del muelle. Y el murmullo, entre chiquitas, de La Burra después de una buena tarde de toros o la difícil captura aérea del pollo fuera de concurso que Manuel Moreno, siempre bajo bóveda, nos ofrecía entre sus apretadas paredes de recortes taurinos. El Ruedo. O Dígame. Ricardo Chibanga. Curro Girón. Bienvenida. Ordóñez. Y el conde de San Remy.

Pero me siento protegido al descubrir que el Liba sigue cobrando el café a un euro. Como protegida está la historia de El Puerto mientras otro cruzado de excelente pluma, mi querido José Ignacio Buhigas Cabrera, siga siendo el archivero de la ciudad desde la métrica soledad del vetusto casco de la bodega Cuvillo.

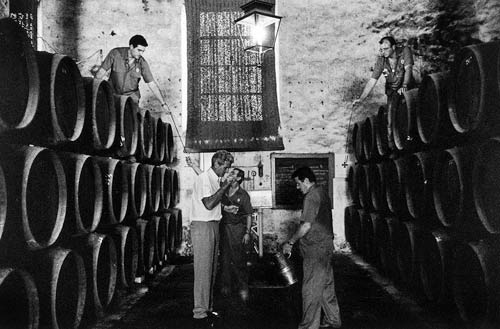

No hace mucho estuve aquí con un buen amigo: Jaime Paz Zamora, ex presidente de Bolivia. Convinimos tomar unos vinos finos mientras le explicaba los lugares que recorrió José Bonaparte en la ciudad durante el asedio de Cádiz. Quedó impresionado por la tala del palmeral urbano. Y se mostró interesado por esta ruta portuense a la que yo le añadía imaginación. Y escenarios posteriores. Paseamos por el Campo de Guía, antiguo ejido recordado en sus vinos por Gutiérrez Colosía. Y por la calle de los Moros, sede secular de las criaderas y solerajes de las Bodegas Osborne. Hasta alcanzar la Real plaza de toros, el colegio y contemplar tras la verja, cuan estricta observancia, el viejo drago de Caballero. San Francisco, Ordo fratrum minorum.

No hace mucho estuve aquí con un buen amigo: Jaime Paz Zamora, ex presidente de Bolivia. Convinimos tomar unos vinos finos mientras le explicaba los lugares que recorrió José Bonaparte en la ciudad durante el asedio de Cádiz. Quedó impresionado por la tala del palmeral urbano. Y se mostró interesado por esta ruta portuense a la que yo le añadía imaginación. Y escenarios posteriores. Paseamos por el Campo de Guía, antiguo ejido recordado en sus vinos por Gutiérrez Colosía. Y por la calle de los Moros, sede secular de las criaderas y solerajes de las Bodegas Osborne. Hasta alcanzar la Real plaza de toros, el colegio y contemplar tras la verja, cuan estricta observancia, el viejo drago de Caballero. San Francisco, Ordo fratrum minorum.

El Puerto es una ciudad en familia. Que no de familias. Aunque aquí la empresa familiar tiene dimensiones institucionales desde el siglo XVIII, cuando la ciudad se incorporó a la jurisdicción real. Y dejó de pertenecer al duque de Medinaceli. La familia es de lo poco que no se ha oxidado aún en España. También es el socorro de la mayor parte de los que se han quedado sin trabajo. Seis millones ya, acaudillados por el viejo emporio gaditano.

La poesía sosiega. Pero emerge con fuerza cuando tras ella se encuentra un gran poeta. El Puerto es tierra de excelentes poetas. Y este corto paseo sufriría también los efectos de la tala sin la emoción que supone el vivo recuerdo del lírico ingenio de un proel como Tejada:

Una fragata en la ría

y yo con diez bucaneros,

amor, de piratería.

Llegar a tu puerto un día.

Robarte, y hacerte mía...

¡Levad anclas, compañeros!

Que suenan por la Caleta

voces de carabineros.

Y en el lomo de una duna,

tu padre con la escopeta,

solo ya, frente a la luna.

(Texto original de Fernando Orgambides, leído por su autor en la presentación de su libro Viento de Palabras el 1 de febrero en la Galería Milagros Delicado de El Puerto de Santa María)

(Texto original de Fernando Orgambides, leído por su autor en la presentación de su libro Viento de Palabras el 1 de febrero en la Galería Milagros Delicado de El Puerto de Santa María)

«Existe en nuestro pueblo una herencia espiritual, pero no un patrimonio de raza. El Puerto no es la estirpe, no es la raíz o tronco de una familia. La ciudad tiene más de alambique y de molde, que de cuna. En cuanto corre por la sangre un miligramo de sal marina de la que satura el ambiente o una gota del vino sutil de estas soleras que sin embriagar adormece, El Puerto ha realizado su conquista. Un hijo de castellanos-cántabros, nacido aquí, dirá siempre que es portuense. Dirá lo mismo que el nieto del inglés o de otros extranjeros. El ambiente penetra, domina y caracteriza cuanto se le entrega.»

«Existe en nuestro pueblo una herencia espiritual, pero no un patrimonio de raza. El Puerto no es la estirpe, no es la raíz o tronco de una familia. La ciudad tiene más de alambique y de molde, que de cuna. En cuanto corre por la sangre un miligramo de sal marina de la que satura el ambiente o una gota del vino sutil de estas soleras que sin embriagar adormece, El Puerto ha realizado su conquista. Un hijo de castellanos-cántabros, nacido aquí, dirá siempre que es portuense. Dirá lo mismo que el nieto del inglés o de otros extranjeros. El ambiente penetra, domina y caracteriza cuanto se le entrega.» Lo que este portuense del siglo pasado vio en El Puerto es lo que cualquiera puede comprobar hoy, sigue vigente. Las procedencias de todavía más lejos y más variados rincones del mundo, como se comprueba en el padrón de habitantes. Las preferencias para escoger, amar y vivir El Puerto, de diversa índole. Y el que viene obligado por circunstancias, o por casualidades de la vida, acaba en un idilio de por vida con esta Ciudad. Idilio que se traduce en irregulares resultados para con este Puerto de arribada, de abrigo, de arrebatacapas, de claridad, franco y de Santa María.

Lo que este portuense del siglo pasado vio en El Puerto es lo que cualquiera puede comprobar hoy, sigue vigente. Las procedencias de todavía más lejos y más variados rincones del mundo, como se comprueba en el padrón de habitantes. Las preferencias para escoger, amar y vivir El Puerto, de diversa índole. Y el que viene obligado por circunstancias, o por casualidades de la vida, acaba en un idilio de por vida con esta Ciudad. Idilio que se traduce en irregulares resultados para con este Puerto de arribada, de abrigo, de arrebatacapas, de claridad, franco y de Santa María.

El periodista gaditano, primer premio Agustín Merello, ha elegido la Galería Milagros Delicado para reunirse con sus amigos portuenses hoy viernes 1 de febrero, en su inicio en literatura tras 40 años de profesión. Fernando Orgambides ha elegido dos únicas presentaciones para Viento de Palabra, la celebrada el pasado 10 de enero en la Librería +Bernat de Barcelona y ésta de El Puerto de Santa María, lo que nos enorgullece.

El periodista gaditano, primer premio Agustín Merello, ha elegido la Galería Milagros Delicado para reunirse con sus amigos portuenses hoy viernes 1 de febrero, en su inicio en literatura tras 40 años de profesión. Fernando Orgambides ha elegido dos únicas presentaciones para Viento de Palabra, la celebrada el pasado 10 de enero en la Librería +Bernat de Barcelona y ésta de El Puerto de Santa María, lo que nos enorgullece.

EL EX PRESIDENTE DE BOLIVIA, EN EL PUERTO.

EL EX PRESIDENTE DE BOLIVIA, EN EL PUERTO. PRIMER PREMIO AGUSTÍN MERELLO.

PRIMER PREMIO AGUSTÍN MERELLO.

Por eso, ante un panorama que en otros momentos resultaba desolador, contamos con la preocupación de Bellas Artes, la Academia y las autoridades; pero también con el ejemplo de un particular que, a su costa, porque lo creyó un deber de ciudadanía y buen gusto, ante un inminente derrumbio, adquirió la fachada que piensa reconstruir en otro lugar del Puerto.

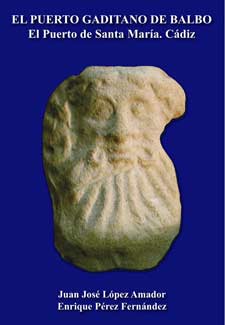

Por eso, ante un panorama que en otros momentos resultaba desolador, contamos con la preocupación de Bellas Artes, la Academia y las autoridades; pero también con el ejemplo de un particular que, a su costa, porque lo creyó un deber de ciudadanía y buen gusto, ante un inminente derrumbio, adquirió la fachada que piensa reconstruir en otro lugar del Puerto. El próximo viernes día 25 de enero, a las 19 horas, en la Sede de la Cátedra de Estudios Alfonsíes con sede en el Castillo de San Marcos (con entrada por la calle Federico Rubio), se presentará el libro "El Puerto Gaditano de Balbo-El Puerto de Santa María. Cádiz", de los investigadores Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández. El volúmen ha sido prologado por Genaro Chic García, Catedrático de Historia Antigua jubilado de la Universidad de Sevilla.

El próximo viernes día 25 de enero, a las 19 horas, en la Sede de la Cátedra de Estudios Alfonsíes con sede en el Castillo de San Marcos (con entrada por la calle Federico Rubio), se presentará el libro "El Puerto Gaditano de Balbo-El Puerto de Santa María. Cádiz", de los investigadores Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández. El volúmen ha sido prologado por Genaro Chic García, Catedrático de Historia Antigua jubilado de la Universidad de Sevilla. Su fundador fue el gaditano Lucio Cornelio Balbo ‘el Menor’, en el año 19 a.d.C. que a la vez mandó abrir en las arenas, a pico y pala, la actual desembocadura del Guadalete, el que denominan "Canal de Balbo", como ya hemos publicado en la

Su fundador fue el gaditano Lucio Cornelio Balbo ‘el Menor’, en el año 19 a.d.C. que a la vez mandó abrir en las arenas, a pico y pala, la actual desembocadura del Guadalete, el que denominan "Canal de Balbo", como ya hemos publicado en la

Agustín Castro Merello, nacido en El Puerto de Santa María, ingresó en la orden religiosa de los Jesuitas en 1941. Gran parte de su vida religiosa y docente la realizaría en Las Palmas de Gran Canaria. Durante varias décadas fue colaborador de la edición dominical del rotativo grancanario ‘La Provincia’, publicando ensayos de diversa índole y comentarios de pastoral religiosa.

Agustín Castro Merello, nacido en El Puerto de Santa María, ingresó en la orden religiosa de los Jesuitas en 1941. Gran parte de su vida religiosa y docente la realizaría en Las Palmas de Gran Canaria. Durante varias décadas fue colaborador de la edición dominical del rotativo grancanario ‘La Provincia’, publicando ensayos de diversa índole y comentarios de pastoral religiosa.

La investigadora Mercedes García Pazos hizo en 1995 una recensión sobre la obra a la que nos referimos, de la que destacamos: «El hilo conductor de ‘Alberti, Colegial y Marinero (Historia y Poesía)’ que se centra fundamentalmente en los años escolares de Rafael Alberti, es el colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto. Su autor, que también ha publicado otros trabajos relacionados con la imagen personal y literaria del poeta de ‘Marinero en Tierra’, aúna en una misma personal el ser portuense, primo de Alberti, sacerdote jesuita y alumno y profesor de ese centro escolar. A través de las páginas de este libro realiza una aproximación a la historia del colegio, apoyándose en interesantes aportaciones documentales, a la vez que realiza un acercamiento biográfico al poeta mediante el que refleja el cariño albertiano por el colegio de su infancia y desvela, a su juicio, algunos errores, poetizados ya en su madurez, y conservados en la memoria de Alberti. […] Añade algunas aportaciones fundamentalmente a la historia del colegio que Rafael Alberti conoció, vivió y recordó, así como una completa recopilación literaria albertiana a la que se suman análisis e impresiones muy personales de Castro Merello».

La investigadora Mercedes García Pazos hizo en 1995 una recensión sobre la obra a la que nos referimos, de la que destacamos: «El hilo conductor de ‘Alberti, Colegial y Marinero (Historia y Poesía)’ que se centra fundamentalmente en los años escolares de Rafael Alberti, es el colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto. Su autor, que también ha publicado otros trabajos relacionados con la imagen personal y literaria del poeta de ‘Marinero en Tierra’, aúna en una misma personal el ser portuense, primo de Alberti, sacerdote jesuita y alumno y profesor de ese centro escolar. A través de las páginas de este libro realiza una aproximación a la historia del colegio, apoyándose en interesantes aportaciones documentales, a la vez que realiza un acercamiento biográfico al poeta mediante el que refleja el cariño albertiano por el colegio de su infancia y desvela, a su juicio, algunos errores, poetizados ya en su madurez, y conservados en la memoria de Alberti. […] Añade algunas aportaciones fundamentalmente a la historia del colegio que Rafael Alberti conoció, vivió y recordó, así como una completa recopilación literaria albertiana a la que se suman análisis e impresiones muy personales de Castro Merello».

La acción se situa en 1909, cuando un matrimonio parisino viaja a América con un nuevo invento: el cinematógrafo. Se instalan en la Casa Usher, donde vivió y murió Edgar Allan Poe. Su enigmático casero, Mr. Willmot, esconde un gran secreto y una gran maldición que se conocerá tras la firma del contrato.

La acción se situa en 1909, cuando un matrimonio parisino viaja a América con un nuevo invento: el cinematógrafo. Se instalan en la Casa Usher, donde vivió y murió Edgar Allan Poe. Su enigmático casero, Mr. Willmot, esconde un gran secreto y una gran maldición que se conocerá tras la firma del contrato.