Este trabajo fue presentado en unas Jornadas en El Puerto de Santa María, con motivo de los 25 años de las excavaciones arqueológicas en el Castillo de Doña Blanca en el año 2004, realizado por la Junta de Andalucía y dado que aún no han sido publicadas las actas, hemos decidido publicarlo, cuando se cumplen los 35 años.

Excavaciones de 1981.

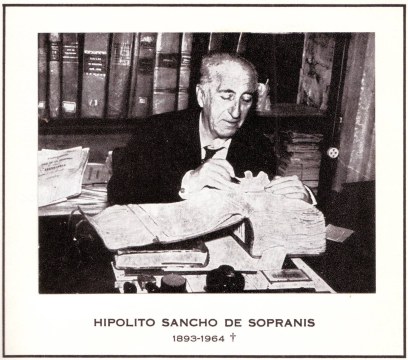

Todo gran yacimiento arqueológico del mundo, y más de una ciudad como la que esta enterrada en Doña Blanca, cuando es iniciada su excavación e investigación comienza a poseer desde nuestra visión actual dos historias paralelas. La primera, y, naturalmente, la más importante, es la referida a las personas que durante milenios la habían habitado. La segunda en la mayoría de los casos pasa inadvertida, tal vez durante siglos, hasta que por sí misma es historia. Nos referimos a las personas que han dedicado y dedican su vida a intentar saber a través de la investigación, en cualquiera de sus formas, la manera de vivir y hasta de sentir de sus antiguos moradores. Personas que a veces sin quererlo, por la implicación y el conocimiento adquirido, pasan a formar parte indisoluble del yacimiento, cargando con la exigencia y el reclamo, muchas veces injustas, no sólo de la razón y el conocimiento, sino que también nos apoderamos del pensamiento, para juzgar lo bueno, y en la mayoría de los casos lo malo hecho por los investigadores. Sin valorar que algunas de las aportaciones realizadas son de un calado histórico de tal dimensión que sobrepasan nuestros propios conocimientos y pensamientos.

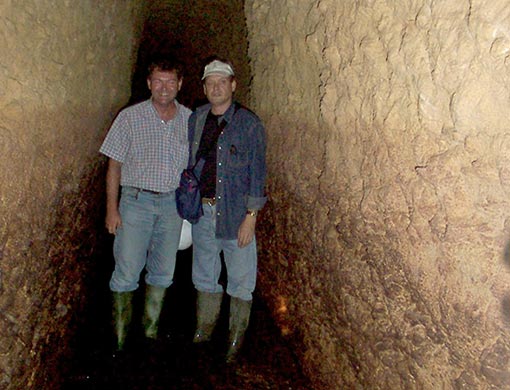

Personal de la excavación de 1981, a la izquierda de la fotografía en pie D. Emilio Barrera, y agachado D. José Bermúdez.

Este yacimiento fue conocido desde la Antigüedad, según los datos que nos ofrecen sus investigadores en distintas publicaciones. Pero, por motivos que desconocemos no se comenzó a excavar de forma sistemática hasta 1979, aunque siempre hemos sabido que A. Schulten a mediados de los cuarenta en su busca de Tartesos tropezó con él. De boca de uno de los trabajadores que tuvimos durante años en Doña Blanca, Emilio Barrera, supimos que para ver su estratigrafía A. Schulten realizó la voladura de una zona situada al sur del yacimiento siendo visible aun el corte estratigráfico, y esto nos lo contó porque él, Emilio, participó como trabajador bajo las órdenes de A. Schulten. Con el tiempo algunos investigadores pasaron por Doña Blanca, pero fue el erudito local Ciria y Vergara quien más escribiría sobre el yacimiento y sus imponentes ruinas.

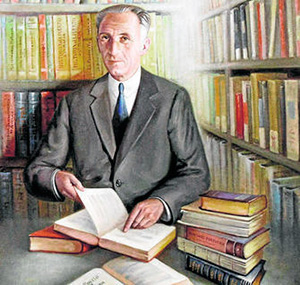

No fue hasta que D. Diego Ruiz Mata profesor entonces de la Universidad Autónoma de Madrid, visitara y conociera el yacimiento, guiado por uno de sus alumnos, nuestro amigo D. Juan Ramón Ramírez Delgado, quien iniciara en 1979 las investigaciones sistemáticas, de las que celebramos los 25 años.

No fue hasta que D. Diego Ruiz Mata profesor entonces de la Universidad Autónoma de Madrid, visitara y conociera el yacimiento, guiado por uno de sus alumnos, nuestro amigo D. Juan Ramón Ramírez Delgado, quien iniciara en 1979 las investigaciones sistemáticas, de las que celebramos los 25 años.

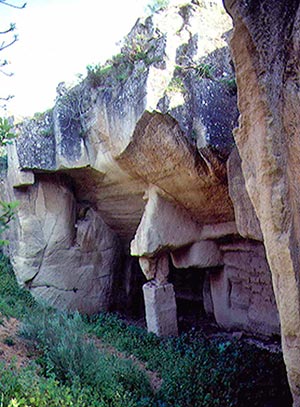

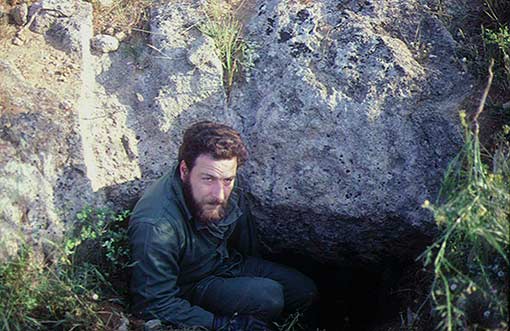

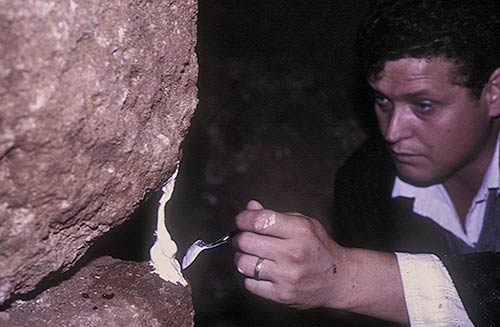

En la imagen de la izquierda, entrada a una Cueva Cantera.

El motivo que hoy nos trae [a estas Jornadas] es contar algunas de nuestras experiencias y aportaciones personales vividas durante los comienzos. Así pues, es para nosotros un honor y un orgullo participar en estas Jornadas, que celebran nada más y nada menos que los 25 años de intervenciones arqueológicas en el Castillo de Doña Blanca. Y lo es porque, precisamente, es en este yacimiento donde se nos dio la oportunidad de participar por primera vez junto a un grupo de investigadores en una excavación arqueológica. Sin duda todo gracias a nuestro profesor y amigo D. Diego Ruiz Mata, que en esta primera experiencia de 1979 y en adelante, no solo nos enseñó lo que es una excavación, los materiales, o las épocas, sino que despertó en nosotros la necesidad de aprender, la sensibilidad y el respeto para valorar y comprender la importancia de la protección de nuestro Patrimonio. Suponiendo para nosotros el comienzo de esta auténtica aventura, que ya desde que dio comienzo nuestra amistad en el año de 1969 sabíamos que llegaría.

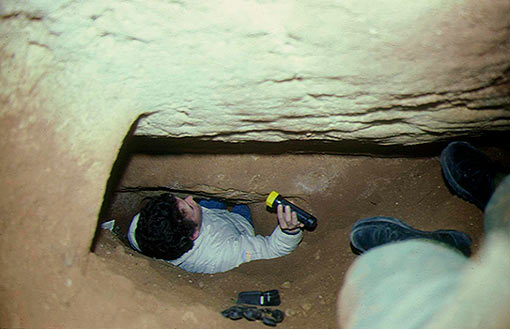

Grabados antropomorfo en una Cueva Cantera.

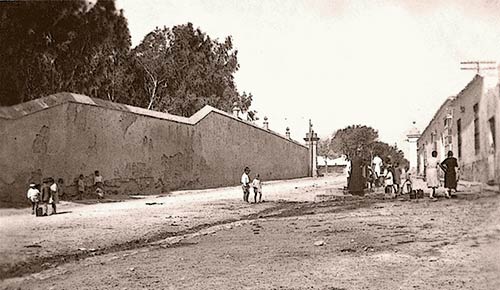

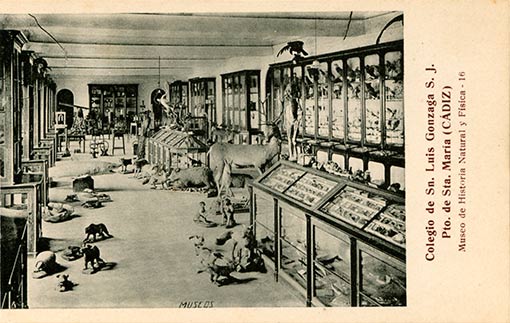

El impacto socio-cultural que sobre nuestra ciudad suponía la excavación arqueológica de Doña Blanca, año tras año, crea la ilusión por salvaguardar este Patrimonio, siendo el germen de una autentica revolución institucional respecto al Patrimonio Histórico de la ciudad de El Puerto de Santa María. Todas las fuerzas políticas que componían la corporación municipal comprendieron la importancia de estos valores, comprometiéndose en buscar procesos respetuosos para su cautela y protección, creando desde ahora y en el futuro distintos centros, que, dentro del organigrama municipal, creara modelos de recuperación, conservación e investigación de nuestro Patrimonio. Nuestra colaboración en esta primera campaña en Doña Blanca, nos proporcionó poder continuar hasta la actualidad formando parte de los nuevos organigramas, ejerciendo como trabajadores municipales desde entonces.

Son muchas las anécdotas que sucedieron durante estos primeros años de campañas de excavaciones y prospecciones, y es posible que si no las contamos en este foro nunca sean parte de la historia que, sin ser archivística o arqueológica, es una parte ya de ella.

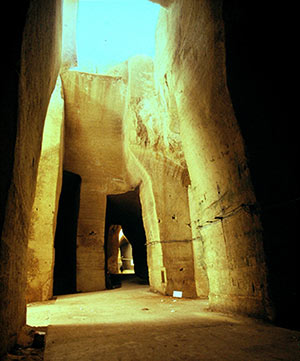

Interior de la denominada “Cueva de la Mujer”.

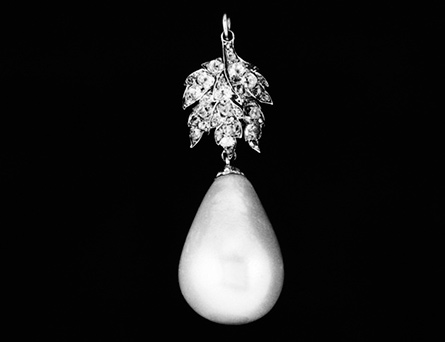

En el año 1979 curiosamente el equipo de investigación se hospedó en una vivienda cuyas ventanas daban al patio de la casa de la Marquesa de La Cándia, que varios años después se convertiría en la sede del Museo Municipal. En una cajita de cartón de color gris se guardaban aquellas piezas más significativas encontradas durante la excavación. Contenía fragmentos de cerámica que por estar decorada o pertenecer a un periodo concreto tenían una singular importancia. Nosotros la llamábamos la caja del tesoro. Por supuesto que no sabíamos que esta denominación nos traería algún que otro problema, pues una mala interpretación por algunas personas, les llevó a solicitar en compañía de su letrado sus derechos sobre el cofre del tesoro que al parecer habíamos hallado. Deshacer el entuerto fue una larga conversación no exenta de humor por nuestra parte, aunque el tema fue bastante serio. Sin duda fueron muchas las personas que visitaron el yacimiento, pero para nosotros fue inolvidable la tarde que vino D. Juan de Mata Carriazo, que además quiso que su hijo le hiciera una fotografía con nosotros, que nunca llego a nuestro poder, con la cámara de gran formato que traían. Algo que llenaba de orgullo a unos eruditos locales como éramos, o somos, y que se encontraban junto a una de las personas que realmente admiraban.

Gran galería a cielo abierto con acceso a varias Cuevas Canteras, aprovechadas como vivienda y corral.

Una vez finalizada la campaña de 1979, el profesor D. Diego Ruiz Mata, que entonces daba clases en la Universidad Autónoma de Madrid, nos autorizó para seguir trabajando. En aquel momento el centro de operaciones se encontraba situado en la Casa de la Cultura, donde de la mano del Concejal de Cultura D. Antonio Muñoz Cuenca, de D. Enrique Bartolomé y D. Ventura Lozano, comenzamos una andadura institucional totalmente ligada al trabajo en Doña Blanca.

Como hemos dicho, con la autorización de Diego comenzamos a trabajar. Se nos hicieron unos contratos de colaboradores. Nuestra actividad consistía en prospectar el entorno de Doña Blanca, y realizar labores para la Concejalía relacionados con el Patrimonio. A través de la concejalía de cultura y de la asociación Alcanatif se realizó una larga campaña pública para salvar nuestro Patrimonio. A la vez y de manera personal nosotros comenzamos una campaña para dar a conocer las lagunas endorreicas. De pronto se nos abrió un mundo que cada vez nos absorbía más. Los edificios, las áreas medioambientales, los yacimientos arqueológicos, todo era nuevo para nosotros y todo nos interesaba y queríamos proteger. Estábamos inmersos en los cambios que en poco tiempo afectarían a nuestra ciudad. Nada mas finalizar la excavación se nos convocaba en el Ayuntamiento a reuniones que tenían como fin la creación de un museo en la ciudad.

Uno de los registros del Acueducto de la Piedad.

En el año de 1980 comenzamos a prospectar toda la Sierra San Cristóbal. La necrópolis, que sabíamos que estaba allí, se negaba a que la viésemos, pasábamos por encima y no la descubríamos. Sí localizamos los fondos de cabañas de la Edad del Cobre de la Dehesa, y una serie de tumbas romanas, junto a Doña Blanca, tras las vaquerías de Lavi. Así mismo comenzamos a ver la verdadera importancia de las cuevas, algunas de las cuales nosotros conocíamos desde niños. Pero ahora se nos mostraba como algo sorprendente, y no solo por sus dimensiones o monumentalidad, algunas cubiertas por grabados y esculturas, o el uso como viviendas que aún tenían. Todo esto era totalmente desconocido para la mayoría de los ciudadanos. A la vez que las íbamos descubriendo, intentábamos enseñárselas al público, realizando montajes de diapositivas que exponíamos, como por ejemplo “El Puerto y su Entorno”. La gente se sorprendía de la riqueza del patrimonio de su ciudad, sensibilizado de la importancia de protegerlos.

Durante estos primeros años llevamos a cabo un seguimiento de los distintos factores que alteraban las lagunas Salada, Chica y Juncosa, así como de la fauna que la habitaba o utilizaba. Durante el día o la noche prospectábamos el exterior o interior para realizar fotografías de animales o vegetación, que enseñábamos por toda la ciudad como parte del Patrimonio. Hoy por suerte estas lagunas están protegidas y declaradas como reservas integrales.

...continúa leyendo "2.280. COMO PIONEROS POR SIDUEÑA. A los 35 años de Doña Blanca."

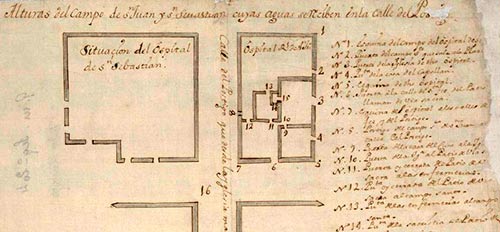

A la izquierda, dibujo aproximado de la planta del hipogeo 2, aun no excavado, enviado a Madrid, a Diego Ruiz Mata en el año 1983.

A la izquierda, dibujo aproximado de la planta del hipogeo 2, aun no excavado, enviado a Madrid, a Diego Ruiz Mata en el año 1983.

Imagen de la Cueva Cantera. /Fotografía de José Ig. Delgado Poullet, Nani.

Imagen de la Cueva Cantera. /Fotografía de José Ig. Delgado Poullet, Nani.

Finalmente, pero solo hasta el momento, en el año 2011, unos pescadores nos avisaron que en el gran espigón Sur del río Guadalete, en su desembocadura, se encontraba una piedra con unos grabados. Efectivamente, una gran piedra que a pesar de estar fracturada, conserva más de dos metros de altura y uno treinta de anchura, esta tallada por los tres lados que conserva. En la cara posterior está cubierta toda la superficie con pequeñas cazoletas, así como la lateral que también tiene otros grabados. Pero sin duda es la cara que consideramos delantera la que presenta una serie de grabados en círculos y otra serie de trazados que parecen estar en bajorrelieve.

Finalmente, pero solo hasta el momento, en el año 2011, unos pescadores nos avisaron que en el gran espigón Sur del río Guadalete, en su desembocadura, se encontraba una piedra con unos grabados. Efectivamente, una gran piedra que a pesar de estar fracturada, conserva más de dos metros de altura y uno treinta de anchura, esta tallada por los tres lados que conserva. En la cara posterior está cubierta toda la superficie con pequeñas cazoletas, así como la lateral que también tiene otros grabados. Pero sin duda es la cara que consideramos delantera la que presenta una serie de grabados en círculos y otra serie de trazados que parecen estar en bajorrelieve.

Así pues las actuaciones no fueron solo en el yacimiento con las excavaciones, se acondicionó el cortijo al comienzo de cada campaña, se retiraba la tierra arrastrada al cortijo, se plantaban árboles y flores, se pintaba, se arreglaban las habitaciones y la cocina ya que habitábamos estos meses allí. Se colocaron toneles de agua para duchas, se contrataba un cocinero, la luz la proporcionaba un generador, etc. Los estudiantes y especialistas participantes provenían de universidades de toda España.

Así pues las actuaciones no fueron solo en el yacimiento con las excavaciones, se acondicionó el cortijo al comienzo de cada campaña, se retiraba la tierra arrastrada al cortijo, se plantaban árboles y flores, se pintaba, se arreglaban las habitaciones y la cocina ya que habitábamos estos meses allí. Se colocaron toneles de agua para duchas, se contrataba un cocinero, la luz la proporcionaba un generador, etc. Los estudiantes y especialistas participantes provenían de universidades de toda España.

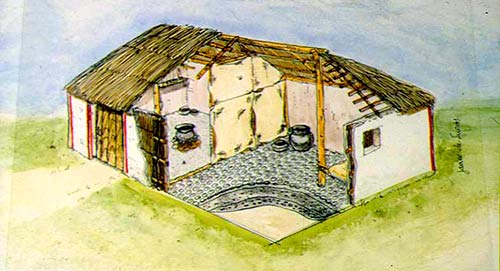

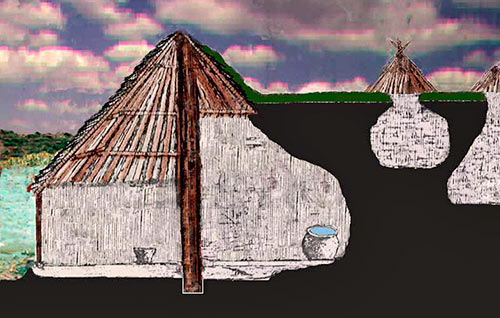

En la ilustración de la izquierda, reconstrucción del telar de la Covacha, expuesto en el Museo Municipal.

En la ilustración de la izquierda, reconstrucción del telar de la Covacha, expuesto en el Museo Municipal.

El músico percusionista Fernando Cañas García, de 39 años, con más de 20 de experiencia musical y 5 de docente --era un gran batería--, había grabado recientemente con Pepe Delgado, el otro componente del power duo, Fino Winos, su primer trabajo: “

El músico percusionista Fernando Cañas García, de 39 años, con más de 20 de experiencia musical y 5 de docente --era un gran batería--, había grabado recientemente con Pepe Delgado, el otro componente del power duo, Fino Winos, su primer trabajo: “

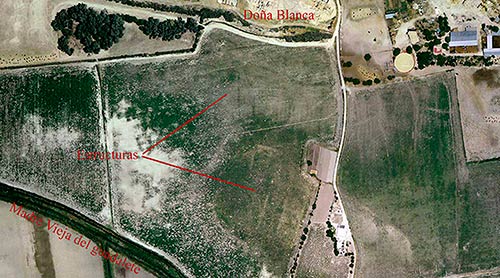

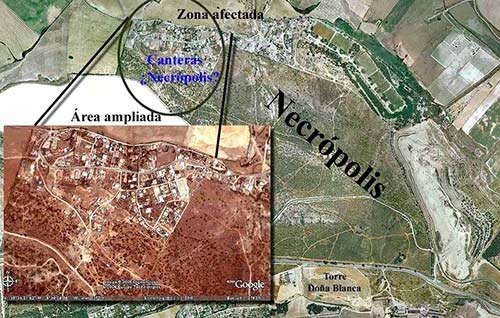

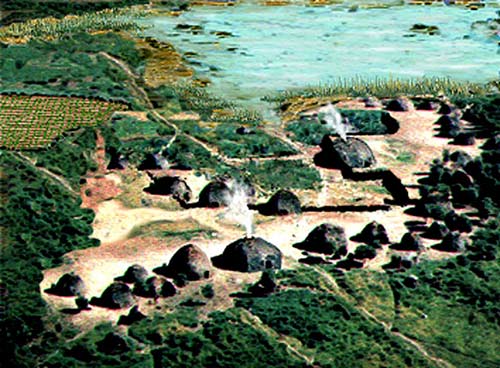

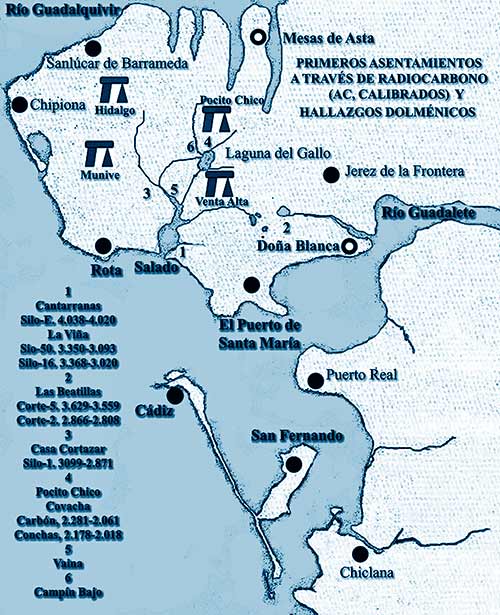

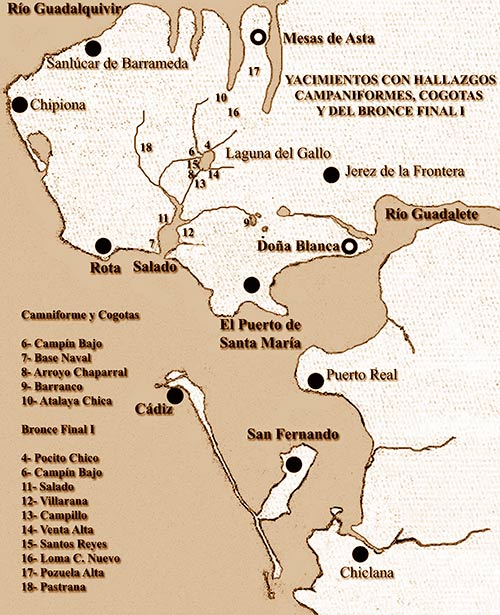

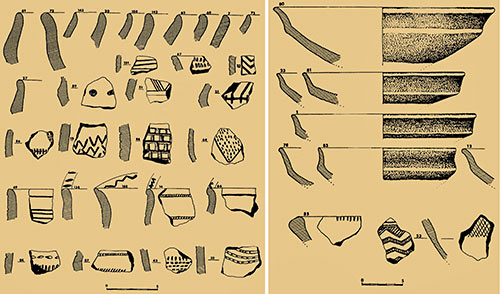

Según indican los materiales culturales prospectados, fue al noroeste de la laguna del Gallo, a media ladera de un cerro, en las tierras de Campín Bajo, donde se estableció durante la Edad del Cobre una importante población –continuadora de la de Cantarranas-La Viña-, el núcleo que vertebró –también con la actividad agropecuaria como base de su desarrollo- el entorno de la laguna, donde se emplazaron otros asentamientos coetáneos de menor entidad y seguramente de él dependientes, arqueológicamente detectados en Venta Alta y, al mismo pie de la laguna, en Pocito Chico. Otro lo localizamos más al sur, en Vaina, junto al curso del Salado (ver primer plano adjunto). /En la imagen de la izquierda, detalle del vuelo aéreo de 1979 en las tierras de Campín Bajo, donde se aprecia la huella de una gran estructura circular con dos arroyos que la rodean.

Según indican los materiales culturales prospectados, fue al noroeste de la laguna del Gallo, a media ladera de un cerro, en las tierras de Campín Bajo, donde se estableció durante la Edad del Cobre una importante población –continuadora de la de Cantarranas-La Viña-, el núcleo que vertebró –también con la actividad agropecuaria como base de su desarrollo- el entorno de la laguna, donde se emplazaron otros asentamientos coetáneos de menor entidad y seguramente de él dependientes, arqueológicamente detectados en Venta Alta y, al mismo pie de la laguna, en Pocito Chico. Otro lo localizamos más al sur, en Vaina, junto al curso del Salado (ver primer plano adjunto). /En la imagen de la izquierda, detalle del vuelo aéreo de 1979 en las tierras de Campín Bajo, donde se aprecia la huella de una gran estructura circular con dos arroyos que la rodean.  En 1984, el geógrafo del Ayuntamiento José Luis Martín informó al Museo de la existencia de una extraña estructura soterrada en las tierras de Campín, según observó en algunas fotografías aéreas entonces tomadas. Ciertamente, según cotejamos con otros vuelos aéreos, bajo tierra parece existir un recinto circular de 120 metros de diámetro (algo mayor que la Plaza de Toros de El Puerto) con la apariencia de ser un poblado cercado o fortificado, que tiene una amplia abertura en el flanco sureste junto al que discurre el curso de dos arroyos –hoy desecados y derivados del arroyo de Campín- y percibiéndose al interior de la estructura anillos perimetrales menores, derrumbes y construcciones de incierto origen.

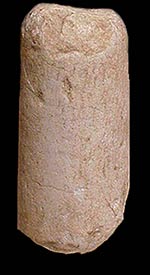

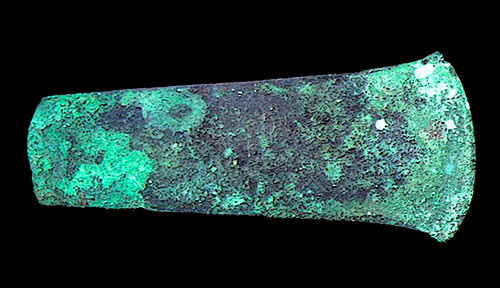

En 1984, el geógrafo del Ayuntamiento José Luis Martín informó al Museo de la existencia de una extraña estructura soterrada en las tierras de Campín, según observó en algunas fotografías aéreas entonces tomadas. Ciertamente, según cotejamos con otros vuelos aéreos, bajo tierra parece existir un recinto circular de 120 metros de diámetro (algo mayor que la Plaza de Toros de El Puerto) con la apariencia de ser un poblado cercado o fortificado, que tiene una amplia abertura en el flanco sureste junto al que discurre el curso de dos arroyos –hoy desecados y derivados del arroyo de Campín- y percibiéndose al interior de la estructura anillos perimetrales menores, derrumbes y construcciones de incierto origen. Y abajo de Campín, junto a la laguna del Gallo y al yacimiento de Pocito Chico, en 1999 descubrimos en superficie, extraída por el arado, una pieza cilíndrica (30 cm de grosor) de mármol, fracturada, con una figuración antropomorfa femenina –la dama del Gallo la llamamos-- al modo de un ídolo cilíndrico pero de gran tamaño, similar al de una ‘estatua-menhir’. Tiene un rostro estilizado conseguido por pulimento y la cabellera tallada a golpes. La pieza conserva 1 metro de altura, encontrándose rota a la altura de una hendidura que recorre su perímetro y parece dividirla en dos mitades, por lo que en su origen tendría al menos 2 m de altura. Cronológicamente, ambos ídolos podrían fecharse –grosso modo- a mediados del III milenio a.C., en los inicios de la ocupación de Campín Bajo durante la Edad del Cobre.

Y abajo de Campín, junto a la laguna del Gallo y al yacimiento de Pocito Chico, en 1999 descubrimos en superficie, extraída por el arado, una pieza cilíndrica (30 cm de grosor) de mármol, fracturada, con una figuración antropomorfa femenina –la dama del Gallo la llamamos-- al modo de un ídolo cilíndrico pero de gran tamaño, similar al de una ‘estatua-menhir’. Tiene un rostro estilizado conseguido por pulimento y la cabellera tallada a golpes. La pieza conserva 1 metro de altura, encontrándose rota a la altura de una hendidura que recorre su perímetro y parece dividirla en dos mitades, por lo que en su origen tendría al menos 2 m de altura. Cronológicamente, ambos ídolos podrían fecharse –grosso modo- a mediados del III milenio a.C., en los inicios de la ocupación de Campín Bajo durante la Edad del Cobre.

grabado, asociada a un amontonamiento de grandes piedras soterradas que podrían corresponder a un dolmen; y una cuarta estela –hoy desaparecida- en un camino que pasa por Campín, de cuyas cercanías debía de proceder.

grabado, asociada a un amontonamiento de grandes piedras soterradas que podrían corresponder a un dolmen; y una cuarta estela –hoy desaparecida- en un camino que pasa por Campín, de cuyas cercanías debía de proceder.

"Santas cosas son llamadas los muros et las puertas de las çibdades e villas". Alfonso X ‘el Sabio’. Código de las Siete Partidas.

"Santas cosas son llamadas los muros et las puertas de las çibdades e villas". Alfonso X ‘el Sabio’. Código de las Siete Partidas.