En los días que sucedieron al nefasto 21 de octubre de 1805 (se cumplen hoy 208 años), penúltimo desastre naval, una decena de barcos derrotados, con sus bodegas llenas de heridos, la mayoría desarbolados y con graves averías, fueron zarandeados a placer por la tormenta que azotó el Golfo de Cádiz, desde el cabo Trafalgar al de Santa María, desde Tarifa hasta Faro, terminando por arrojarlos, desencuadernados unos, varados otros, a las costas gaditanas y onubenses. /En el folleto inglés, se relatan las hazañas victoriosas del almirante Horacio Nelson en Trafalgar, quien pereció en la batalla naval.

En los días que sucedieron al nefasto 21 de octubre de 1805 (se cumplen hoy 208 años), penúltimo desastre naval, una decena de barcos derrotados, con sus bodegas llenas de heridos, la mayoría desarbolados y con graves averías, fueron zarandeados a placer por la tormenta que azotó el Golfo de Cádiz, desde el cabo Trafalgar al de Santa María, desde Tarifa hasta Faro, terminando por arrojarlos, desencuadernados unos, varados otros, a las costas gaditanas y onubenses. /En el folleto inglés, se relatan las hazañas victoriosas del almirante Horacio Nelson en Trafalgar, quien pereció en la batalla naval.

Cercano a nuestra ciudad, según relata magistralmente la historiadora gaditana Lourdes Márquez Carmona en su artículo “Naufragios de la Batalla de Trafalgar y El Puerto de Santa María”, publicado hace una década en el número 30 de la “Revista de Historia de El Puerto”, zozobraron cuatro embarcaciones; dos francesas: El “Indomptable”, navío de 80 cañones al mando del capitán Hubert que se fue a pique pereciendo casi toda su tripulación, y el “Aigle”, de 74 cañones, capitaneado por Courrége que también se hundió, posiblemente frente a la Punta de los Saboneses, entre El Puerto y Puerto Real, y dos españolas: El “Neptuno” del porte de 80 cañones, mandado por el Brigadier Cayetano Valdés, el mismo que dieciocho años después dirigiría la falúa en la que Fernando VII viajó de Cádiz a El Puerto, liberado por los Cien Mil Hijos de San Luis Y el segundo barco de línea de la Armada española naufragado fue el “San Francisco de Asís”, de 74 cañones, comandado por Luis Antonio de Flores.

Hace unos años, - en 2005- con motivo de la celebración del segundo centenario vieron la luz infinidad de libros, artículos y reportajes en los que se analizaban y desmenuzaban todas las circunstancias y detalles de la efeméride. En estos días en que estas trágicas jornadas vividas por nuestros antepasados cumplen 208 años desde que se produjeron voy a relatar dos anécdotas de salvamentos de náufragos, de entre las muchas que conforman esta página de la historia moderna de España./ En la imagen de la izquierda, retrato de Cayetano Valdés y Flores capitán general de la Real Armada. Pintado por José Roldán y Martínez, realizado en Sevilla en 1847, por encargo del Museo Naval.

Hace unos años, - en 2005- con motivo de la celebración del segundo centenario vieron la luz infinidad de libros, artículos y reportajes en los que se analizaban y desmenuzaban todas las circunstancias y detalles de la efeméride. En estos días en que estas trágicas jornadas vividas por nuestros antepasados cumplen 208 años desde que se produjeron voy a relatar dos anécdotas de salvamentos de náufragos, de entre las muchas que conforman esta página de la historia moderna de España./ En la imagen de la izquierda, retrato de Cayetano Valdés y Flores capitán general de la Real Armada. Pintado por José Roldán y Martínez, realizado en Sevilla en 1847, por encargo del Museo Naval.

El “Neptuno”, que tenía 55,6 metros de eslora (largo) por 15 de manga (ancho) debió encallar en alguna de las escolleras naturales que rodean al fuerte de Santa Catalina. Podemos hacernos una idea del encaje que debió tener entre las rocas al mantenerse allí varado sus restos durante al menos dos años, tiempo que se tardó en rescatar toda su artillería. Con el mar embravecido resultaba imposible organizar el rescate de la tripulación. El método empleado en estos casos era armar una “jangada”, una especie de balsa construida con los propios restos del naufragio y con troncos de árboles, en la que se incluían numerosos asideros y dos postes, a proa y a popa, a los que ataban cabos para remolcar en las dos direcciones. A esta operación de tirar –jalar- desde el barco naufragado hacia él, y la contraria, desde tierra, cuando los náufragos se situaban encima de la balsa, se la denominaba “alar la jangada”.

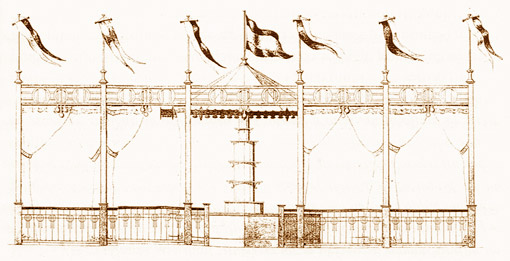

Alzados y perfiles del 'Neptuno'.

Los marineros valencianos que formaban un curtido gremio en El Puerto intentaron acercarse con sus barcas, valiéndose de su experiencia e intrepidez, pero les resultó imposible, pudiendo llegar tan solo a voz del barco. Desde la distancia, preguntado los tripulantes, que animales vivos llevaban a bordo, dijeron que gallinas y una pareja de cerdos. Siguiendo las indicaciones de los marineros arrojaron al mar uno de los cerdos al que habían atado a una de las patas traseras una cuerda robusta, aunque fina, que a su vez enganchaba a otra más gruesa que pudiese servir de cabo a la jangada. El cerdo, a pesar del fuerte temporal, alcanzó tierra nadando y de esta forma se pudo, alando la jangada, llevar a tierra gran parte de la tripulación, siendo rescatados los heridos, entre los que se encontraban el propio Valdés, el segundo comandante Joaquín Somoza y el resto de supervivientes, días después, al amainar el temporal, por parte del capitán Ayalde, Ayudante General de la Escuadra.

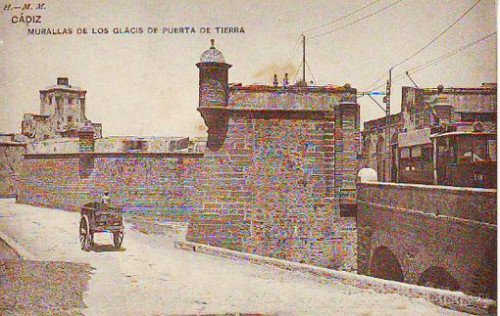

Plano y perfiles del Castillo de Santa Catalina.

El otro navío, al que simplificadamente llamaban “Asís”, debió varar frente a Vistahermosa o Fuentebravía, en mejores condiciones para poder enviar un cabo a tierra que el “Neptuno” si no hubiera sido por la furia del mar que impedía que nadie pudiera acercarse a tierra, donde estaban preparando la jangada de rescate. En esas circunstancias, se le ocurrió al comandante Flores arrojar un tonel vacío con el cabo atado y esperar a que el oleaje lo llevase a tierra. Y así fue, aunque no acababa de llegar a la orilla por el reflujo del oleaje, ante la desesperación de un nutrido grupo de militares del Regimiento de Zaragoza, que estaban de guarnición del fuerte de Santa Catalina, del Departamento marítimo y de los Carabineros Reales que esperaban en la playa poner en marcha la jangada para el rescate. Rompiendo la impotencia pasiva de sus camaradas, un carabinero, azuzó a su caballo y ambos se internaron entre las olas con gran valentía y riesgo hasta alcanzar el barril, permitiendo el inicio del rescate de los tripulantes del “San Francisco de Asís” que estaban ya en tierra en la madrugada del día 25, contabilizándose como una buena cifra que no pasasen de treinta el número de ahogados, lo que vendría a suponer un 5% de los tripulantes, y casi todos debidos a intentos fallidos de llegar a tierra a nado.

Combate entre el San Francisco de Asís y tres fragatas el 25 de enero de 1797

A todos los que participaron y colaboraron en el rescate y cuidado de los náufragos se les realizó público reconocimiento de su labor, y a la oficialidad se le elevó un grado, siendo especialmente elogiados el capitán de Fragata Pedro Cabrera, el teniente de Fragata Francisco Michelena y el coronel del Regimiento de Zaragoza, el Brigadier Narciso de Pedro, que fue ascendido a Mariscal de Campo y como tal participó en la Guerra de la Independencia.

Como habéis visto, tanto el cerdo como la montura del carabinero, dos animales, fueron parte importante en el feliz rescate de numerosos náufragos. / Texto: Antonio Gutiérrez Ruiz.- A.C. Puertoguía.

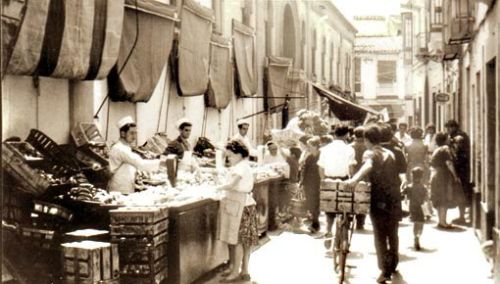

Un lugar en todo tiempo siempre bullicioso, de pregones y vocerío, de hortelanos y arrieros, de bueyes y borricos, de cuadras y posadas. Y de tabernas donde cerrar tratos comerciales, descansar, hablar con los paisanos y echar más de un trago.

Un lugar en todo tiempo siempre bullicioso, de pregones y vocerío, de hortelanos y arrieros, de bueyes y borricos, de cuadras y posadas. Y de tabernas donde cerrar tratos comerciales, descansar, hablar con los paisanos y echar más de un trago.

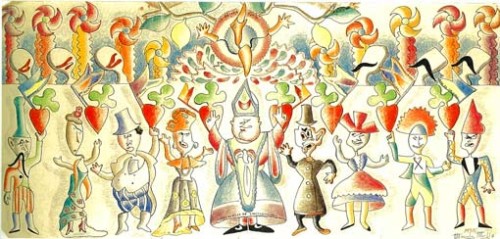

Y que sus alumnos-actores aprendan a hacer teatro. Creen en el lenguaje dramático como un valor importante en el proceso educativo. Retoman el propósito del ilustre gaditano Balbo el Menor y continúan con su mismo objetivo, difundir el teatro pero esta vez con piedras de espectáculo y pasión. Y transmiten su eterno deseo: el teatro como educación, risa, desenfado y fiesta. Y siempre buscando evocar palabras de reencuentro con el pasado que hagan esponjar piedras y rocas antiguas con el aire de la brisa gaditana.

Y que sus alumnos-actores aprendan a hacer teatro. Creen en el lenguaje dramático como un valor importante en el proceso educativo. Retoman el propósito del ilustre gaditano Balbo el Menor y continúan con su mismo objetivo, difundir el teatro pero esta vez con piedras de espectáculo y pasión. Y transmiten su eterno deseo: el teatro como educación, risa, desenfado y fiesta. Y siempre buscando evocar palabras de reencuentro con el pasado que hagan esponjar piedras y rocas antiguas con el aire de la brisa gaditana. Poco después de las nueve de la noche del miércoles, 7 de septiembre de 2001 daban comienzo los cultos anuales en honor de la Patrona, Titular de la Ciudad y Alcaldesa Honoraria Perpetua de El Puerto, la Virgen de los Milagros. Según rezaba la convocatoria tradicional, se los dedicaban su Archicofradía y Esclavitud, el Venerable Clero y el católico vecindario de esta Ciudad.

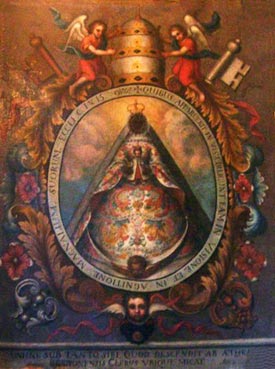

Poco después de las nueve de la noche del miércoles, 7 de septiembre de 2001 daban comienzo los cultos anuales en honor de la Patrona, Titular de la Ciudad y Alcaldesa Honoraria Perpetua de El Puerto, la Virgen de los Milagros. Según rezaba la convocatoria tradicional, se los dedicaban su Archicofradía y Esclavitud, el Venerable Clero y el católico vecindario de esta Ciudad. APARICIÓN O ENCUENTRO.

APARICIÓN O ENCUENTRO. LA MÁS CANTADA.

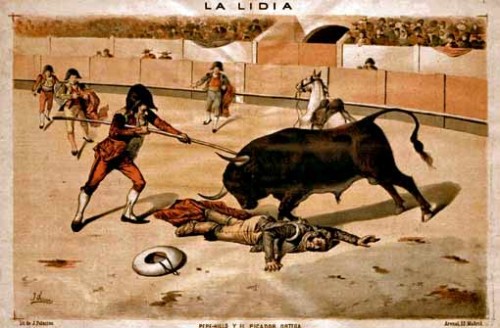

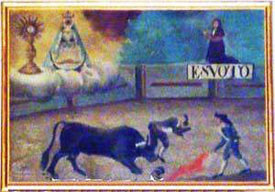

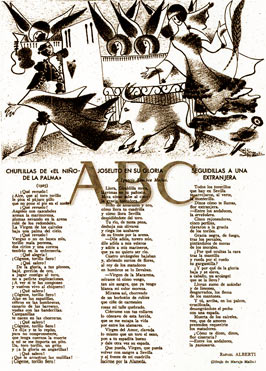

LA MÁS CANTADA. Y es que “la Ciudad es, genitivamente, propiedad de María: El Puerto de Santa María. Sus hijos somos de su propiedad. Y ella nos mira “como a cosita propia”, que dice el verso rotundo de una siguiriya gitana.” /En la imagen de la izquierca EXVOTO que se encuentra en las escaleras de acceso al Camarín de la Virgen, único, que se conozca, referido a una cogida en una corrida de toros.

Y es que “la Ciudad es, genitivamente, propiedad de María: El Puerto de Santa María. Sus hijos somos de su propiedad. Y ella nos mira “como a cosita propia”, que dice el verso rotundo de una siguiriya gitana.” /En la imagen de la izquierca EXVOTO que se encuentra en las escaleras de acceso al Camarín de la Virgen, único, que se conozca, referido a una cogida en una corrida de toros. RAFAEL ALBERTI Y MILAGROS.

RAFAEL ALBERTI Y MILAGROS. CURIOSIDADES DEL PREGÓN.

CURIOSIDADES DEL PREGÓN.

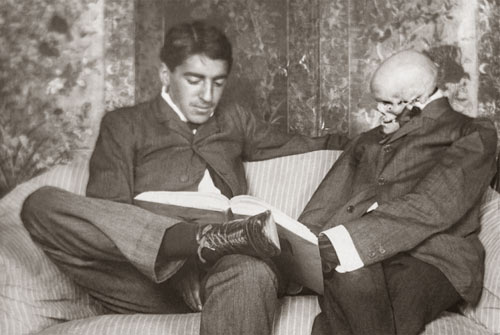

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

A esta joven Maruja Mallo, de peculiar belleza, conoce nuestro paisano Rafael Alberti.

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así:

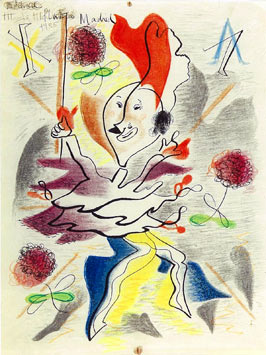

Es más, en julio de este mismo año, 1929, aparece publicado en La Gaceta Literaria un poema inspirado y dedicado a Maruja Mallo por Rafael Alberti bajo el título La primera ascensión de Maruja Mallo al subsuelo, acompañado de la reproducción de dos obras de la gallega (Huella y Cloaca), pertenecientes a la serie Cloacas y campanarios, que pone de manifiesto la vinculación artística y sentimental de pintora y poeta. Empieza así: En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

En este sentido, vemos que la influencia artística, como reflejó el poeta en sus memorias, se ve ejercida al revés de lo que la crítica tradicional no se ha cansado de manifestar; es la artista, en femenino, quien influye y presenta el modelo que retomará su compañero masculino. /En la ilustración de la izquierda, Maruja Mallo, Colorín, colorete, h. 1929

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

Ésta última publicación supone el postrer documento de la relación artística y afectiva que vinculó a Alberti y Mallo, ya que en enero de 1931 el poeta se fuga a Mallorca con la escritora María Teresa León, abandonando a Maruja Mallo. Y en ese momento, ambos quizá comiencen a dejar en el olvido esta fecunda relación dificultando así su reconstrucción actual, ya que “el que se hayan perdido tantas y tantas pruebas de esa estrecha relación artística – los figurines y decorados de las obras teatrales y los dibujos sobre los cómicos del cine mudo – son pruebas, quizá, de un olvido consciente por ambas partes, y un ejemplo elocuente podría ser el que Alberti, cuando publique Yo era un tonto…, suprima el poema titulado “Carta de Maruja Mallo a Ben Turpin”.” José Luis Ferris, en su biografía de la pintora Maruja Mallo: la gran transgresora del 27, nos ofrece una explicación para este olvido consentido y buscado cuando nos dice que “[…] la razón de ese silencio cabría buscarla, en primer lugar, en el ciclo de memorias de La arboleda perdida, en cuyo primer volumen, aparecido en Buenos Aires en 1959, Alberti no hace una sola alusión a la artista de Viveiro. El autor de Cal y canto desterró a su compañera y amante de ese testimonio vital por causas que nada tenían que ver con la ruptura traumática que ambos protagonizaron a comienzos de los treinta y sí, bien a las claras, por voluntad y deseo de la que, a partir de aquella fecha, pasó a ocupar la vida afectiva del poeta: María Teresa León. Es, pues, razonable, que Maruja Mallo correspondiera a ese silencio con otro igual, demostrando así un asombroso y, quizá, doloroso respeto, que mantuvo durante más de sesenta años, respondiendo a preguntas directas sobre el asunto con simples evasivas.”

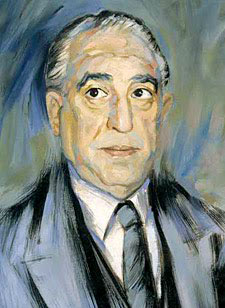

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

En la revista local “Cruz de Guía”, que edita la Hermandad del Dolor y Sacrificio, correspondiente a la Semana Santa de 1968 –hace 45 años- se publicaba la reproducción de una cariñosa carta remitida por Gregorio Marañón Moya, en aquella fecha director del Instituto de Cultura Hispánica, hijo del insigne médico, escritor e historiador, Don Gregorio Marañón Posadillo, uno de cuyos párrafos transcribimos: “… Cuando cumplí la mayoría de edad, mi padre me llevó a El Puerto y allí, en sus aguas azules de sol y sal –de cielo y tierra- mi padre, con una gran concha de sus antepasados me volvió a bautizar. Es ello para mí un recuerdo emocionante y siempre vivo.” /En la imagen, Gregorio Marañón Posadillo, visto por el pintor Povedano.

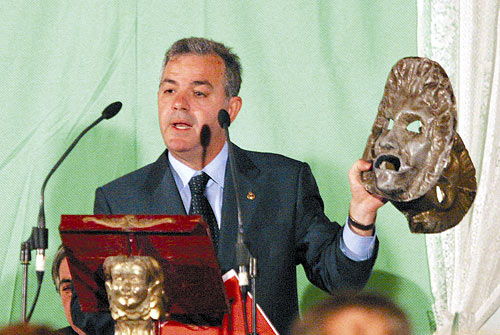

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.

La esposa de Posadillo y abuela materna de Don Gregorio Marañón sí nació en El Puerto de Santa María, alrededor de 1830. Se llamaba Guadalupe Vernacci Sedze y fue la única hija habida en el primer matrimonio de Joaquín Vernacci Aguado, subteniente de Infantería y propietario, con María Antonia Sedze Bosarco. Joaquín Vernacci, nacido en Cádiz, era hijo, a su vez, de José Vernacci Retamar, también gaditano, teniente de Fragata, capitán del puerto de esta ciudad y de una de las nietas de Roque Aguado, el que labró la casa palacio de la plaza del Polvorista, llamada María del Carmen Aguado Mejias. /Gregorio Marañón Moya, primer marqués de Marañón.