El enfrentamiento entre los líderes socialistas locales terminó dando el poder al tránsfuga popular Hernán Díaz en el momento más propicio de la expansión, en 1991, y la sombra del alcalde de IP ha marcado la vida municipal de estos años

La mesa de edad para elegir al alcalde del mandato 1987-1991, presidida por los concejales de mayor y menor edad, respectivamente, Antonio Álvarez y Enrique Bartolomé, asistidos por el secretario Fernando Jiménez, el Interventor, Antonio Durán, el ordenanza Polanco y el oficial de actas, Jesús Nogués. Mayo de 1987.

Cosas de dos. Uno era el califa, el alcalde, Juan Manuel Torres; el otro era Iznogud el visir, el que quería ser califa en lugar del califa, José Antonio Navarro, poderoso concejal que desde el área de Deportes escaló hasta la de Urbanismo, donde pocos años antes había iniciado su ascenso en la política la jefa del PP local (entonces AP), Teófila Martínez, con el efímero acuerdo entre populares y socialistas que echó fuera de la silla de la Alcaldía al comunista Rafael Gómez Ojeda, tras la acre moción de censura de 1986. Sí, Urbanismo. Ahí estaba el quid. La piedra angular era Urbanismo. La clave de una ciudad que había acelerado el proyecto de Puerto Sherry y tenía su primer PGOU a punto de caramelo con dos infraestructuras fundamentales sobre la mesa del Ministerio de Obras Públicas: el desdoblamiento de la N-IV a su paso por El Puerto caminito de Jerez y, más ambiciosa aún, la variante a su paso por el término municipal, incluida las nuevas conexiones hacia Rota y Sanlúcar. De esta manera, por cierto, se acababan los graves atascos estivales que emborronaban la ciudad turística de moda en la provincia de Cádiz.

Durante una visita al Yacimiento de Doña Blanca. Arriba a la izquierda el alcalde Torres, el diputado provincial Fernando Suárez, Diego Ruiz Mata, el Viceconsejero del Cultura García Garrido y José Antonio Navarro. En la fila inferior, el ex alcalde Antonio Alvarez y Luis Fuentes, a la sazón Jefe de la Policía Municipal y persona clave en el posterior juicio que desembocó en la destitución de Hernán Díaz como alcalde.

El Puerto, contra viento y marea. Era el lema de Juan Manuel Torres, que formaba una pareja antagonista digna del tebeo con Navarro, bicefalia de un gobierno municipal integrado también por concejales independientes tránsfugas que dejaron sus respectivos grupos. En las elecciones de mayo de 1991 el PSOE portuense, carne de enfrentamientos internos, obtuvo 5.241 papeletas que suponían una pérdida de más de 2.500 apoyos respecto a las elecciones municipales del 87, comicios que en verdad habían refrendado el pacto anti-natura entre socialistas y populares.

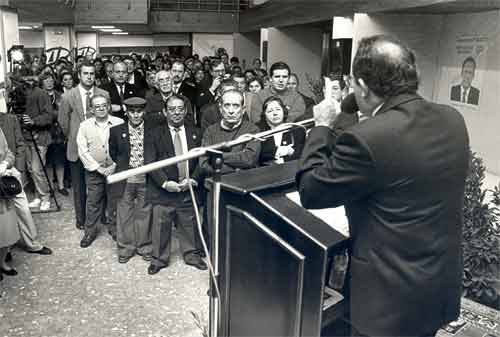

Hernán Díaz dirigiéndose a sus seguidores en un acto en la sede de campaña.

La inesperada victoria de aquella noche fue para el que había sido pintoresco concejal de Vías y Obras, fugado del PP y azote populista llamado Hernán Díaz. Con el apoyo de comerciantes locales e invocando el pundonor hacia una ciudad donde siempre predominó la resignación y la apatía, Hernán creó el PU (Portuenses Unidos) que se transformó en un más pretencioso Independientes Portuenses IP. En la lista también se encontraba un joven abogado, Enrique Moresco, que en el declive de esta formación localista terminaría liderando la lista del PP local en las elecciones de 2007 con la carambola de los populares de aspirar a controlar la Diputación. Los independientes ganaron con 6.213 votos, para 7 concejales, que cundieron como nunca. El pueblo había protestado de su desencanto hacia el dúo Torres y Navarro, que terminaron de enfrentarse en la derrota. Derrota que terminaría agravándose al pactar (ya entonces con Luis Benvenutty liderando el grupo socialista) con los independientes y darles las alas para que terminaran de volar alto. Por cierto, 24.948 votantes se quedaron en casa. El absentismo es el líder desconocido de la política portuense.

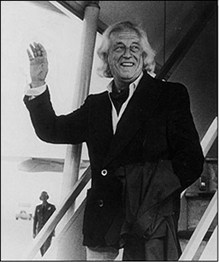

Un Hernán Díaz victorioso, aupado por sus seguidores, tras conocer el resultado de la campaña electoral.

Díaz Cortés se encontró con todo lo que el dúo Torres-Navarro iba a explotar a partir del 90. PGOU, carreteras, inversiones. Tras alguna pataleta, apoyado por el suicidio socialista, el nuevo alcalde transformó el bastón de mando en una varita mágica. La defensa de la patria chica justificaba todo, incluso mirar hacia otro lado con las viviendas ilegales (gran vivero de votos del 91) mientras todo crecía de una forma sobredimensionada para una ciudad de 70.000 habitantes. Polígonos industriales morrocotudos, colmenas de unifamiliares, centros comerciales duplicados, empresas privadas en un falso esplendor y empresas municipales de dudoso destino. También algún aparcamiento subterráneo con calzador, como el de la plaza Peral. Entre estómagos agradecidos y cerebros sugestionados consiguió en 1995 una victoria imperial con 16.522 votos, 16 concejales, y una oposición empequeñecida y siempre cabreada. Comenzaba la gran fiesta de IP mientras en las afueras se avivaba también la gran barbacoa de la construcción ilegal. Esos casoplones en cualquier parte, incluso en parajes de protección natural (lagunas, Pinar de Coig), contribuyeron a despoblar el casco urbano y a agudizar la burbuja inmobiliaria que en el nuevo siglo adquiriría en El Puerto tintes de catástrofe ineludible. Y para colmo, los más perjudicados de este desatino fueron los integrantes del propio tejido comercial de siempre de la ciudad: los primeros entusiastas de Hernán, al que llegaron a fabricarle medios de comunicación a su medida.

La trasera derribada del Palacio de Vizarrón o 'Casa de las Cadenas'.

La euforia populista se transformó con los años en soberbia fatalista. Las limitaciones intelectuales del alcalde, con equipos de perfil bajo (lo más frecuente en el Polvorista a lo largo de la historia reciente) dejaron huella en la fisonomía de la ciudad, en una lenta pero progresiva decadencia que se fue agravando mientras se camuflaba con el buen momento económico del país. El derribo de parte de la Casa de las Cadenas o el estribo del puente de San Alejandro, en 2004, sólo fueron evidencias de una nefasta gestión que venía desde atrás. El punto de inflexión hacia el declive de IP, acompañando al de la propia ciudad, se produjo con la marcha del entonces número 2, el edil de Urbanismo (otra vez el Urbanismo), Miguel León.

En la imagen, el carnicero Juan Barrero, último presidente de Tele Puerto, entrega una placa a Hernán Díaz, en presencia de Miguel León y Juan Bocanegra.

El duelo Torres-Navarro se volvía a reproducir, ahora casi con tintes de parodia. IP perdía su mayoría en las elecciones de 1999 y el enfado en la bicefalia de IP terminó con León en el Grupo Mixto y con Pedro Alamillos, un concejal que había comenzado en el PSOE, de responsable de Urbanismo en 2001. El PGOU iba agotando su vigencia y se tardarían más de once años en alcanzar (y recibir la aprobación) de un segundo plan integral: representación de la incapacidad de unos gobiernos locales desbordados por el monstruo que se había ido erigiendo antes sus ojos.

Las elecciones de 2003 ratificaron que el invento de Hernán sólo estaba sustentado por la piel del tambor, por ese pellejo de agregados, adictos e interesados de una gestión ya más enajenada que populista. Pero en esas volvió de nuevo el PSOE a dispararse en la sien creando un pacto exigido desde el entonces presidente de Diputación, Francisco González Cabañas. IP sobrevivía fagocitando a las vértebras de la espalda socialista. Y a Hernán Díaz le llegó un final inesperado y definitivo. Y no por asuntos urbanísticos, cuando se suman las imputaciones para él y el concejal de Urbanismo en estos coletazos, Juan Carlos Rodríguez.

Ediles de diversos periodos democráticos, posando en un acto institucional en el Monasterio de la Victoria.

Desde años atrás venía rondando la denuncia de un antiguo jefe de la Policía Local, Luis Fuentes, por la inopinada contratación de José Díaz Otero en 1995 como supervisor de la Jefatura. Unos lamentables recursos, en línea con todo lo que había sido administración de Hernán Díaz en aquellos años, fueron insuficientes y en julio de 2006 el alcalde independiente era inhabilitado en los tribunales. Y de nuevo aparecen por aquí Torres y Navarro. Estos chicos. Fuentes se enfrentó a Navarro en la sustitución estival de 1988 cuando era califa en lugar del califa. Navarro lo expedientó con la aprobación posterior de Torres, pese a que éste apoyaba a Fuentes.

Con Hernán fuera el pacto con el PSOE estaba obligado a romperse, dejando ya a los socialistas sin futuro en El Puerto durante un par de generaciones, y Fernando Gago fue el transitorio alcalde hasta las elecciones de 2007 que llevarían a la presidencia de la ciudad a cualquier candidato que pusiera el PP. Y ese candidato era Enrique Moresco, impuesto por los líderes regionales Javier Arenas y Antonio Sanz, con vistas a controlar la Diputación (sí, otra vez la dichosa Diputación), tras haber dejado al ex concejal independiente fuera del tablero y presentándolo como atracción de los votos de IP, aunque finalmente no se cristalizaron unas previsiones que sólo habían estado en la mente de Sanz o de Arenas. El Puerto siempre es más complejo, poliédrico y, eso sí, apático de lo que parece. Al final Gago fue el que terminó de dar oxígeno, en un nuevo ejercicio de transfuguismo, en esta decadencia de Hernán Díaz sin Hernán Díaz: el fantasma que late tras la silueta fantasmal del casco urbano de El Puerto, con Moresco como heredero del independiente con las siglas del PP. El impetuoso concejal andalucista, Antonio Jesús Ruiz, muleta para ese primer gobierno de Moresco, fue el que consiguió rentabilizar su gestión y en 2011 conseguía 4 concejales que son las cuñas que aún cuadran la mesa de los populares en una administración que vuelve a traer más melancolía a una ciudad inundada de incómodas calles sin saber qué son, grafitis, bolardos y pasarelas que, por ahora, no llevan a ningún sitio. /Texto: Francisco Andrés Gallardo.

La historia de la Delegación lo es también la de los siete delegados que ha tenido desde que se abriera en aquel verano de 1988 con Agustín Merello del Cuvillo. Aquel porteño que se había marchado a Cádiz, que era un primer espada en el Diario, volvía a su pueblo a dirigir la Delegación con la experiencia adquirida en la redacción central de Cádiz, y la impregnó de portuensismo porque el llorado Agustín amaba a El Puerto como pocos. Y amarlo desde la distancia de la Bahía de Cádiz de por medio, era todavía mas si se pudiera, pues Agustín era un amante encelado de su Puerto, al que le dolía de forma especial, como ya empezara a relatarlo antes de su marcha a Cádiz con la sección ‘El Ruido y las Nueces’ bajo el seudónimo de Damasceno, que recuperó aquel verano con su nombre y apellidos y otra sección denominada ‘La Fuente de las Galeras’. Se marcharía en 1990 como Redactor Jefe en Cádiz y al año, nos dejó en esta vida. Sus restos, incinerados y esparcidos en la Bahía de Cádiz, los recuerda Francisco Montero Galvache: «Las cenizas tienen alas/ y las de Agustín Merello/ vuelan sobre el mar y cantan».

La historia de la Delegación lo es también la de los siete delegados que ha tenido desde que se abriera en aquel verano de 1988 con Agustín Merello del Cuvillo. Aquel porteño que se había marchado a Cádiz, que era un primer espada en el Diario, volvía a su pueblo a dirigir la Delegación con la experiencia adquirida en la redacción central de Cádiz, y la impregnó de portuensismo porque el llorado Agustín amaba a El Puerto como pocos. Y amarlo desde la distancia de la Bahía de Cádiz de por medio, era todavía mas si se pudiera, pues Agustín era un amante encelado de su Puerto, al que le dolía de forma especial, como ya empezara a relatarlo antes de su marcha a Cádiz con la sección ‘El Ruido y las Nueces’ bajo el seudónimo de Damasceno, que recuperó aquel verano con su nombre y apellidos y otra sección denominada ‘La Fuente de las Galeras’. Se marcharía en 1990 como Redactor Jefe en Cádiz y al año, nos dejó en esta vida. Sus restos, incinerados y esparcidos en la Bahía de Cádiz, los recuerda Francisco Montero Galvache: «Las cenizas tienen alas/ y las de Agustín Merello/ vuelan sobre el mar y cantan». Tily Santiago Cossi será la nueva Delegada, otra periodista de aquí, nacida en la calle Alquiladores a la que también preocupa su Ciudad. Impulsó en la delegación los columnistas de opinión, y la sección histórica ‘Puerto Escondido’, donde intervinieron entre otros, Luis Suárez, Diego Ruiz Mata, María Jesús Rodriguez-Touron, Paco González Luque, Enrique Pérez Fernández, Paco Giles, … Le gusta reflexionar sobre el alma que, afirma, tiene El Puerto, esa que todavía “no hemos matado del todo” un Puerto “en coma que necesita un líder que recupere lo que queda de casco antiguo”, y abunda: “No hace falta hacer experimentos; podría valer el modelo de Cádiz de recuperación de casas y palacios que se caían y hoy están salvados para el disfrute de quienes vengan detrás”. Permanece en el puesto hasta que una baja maternal de seis meses, le obliga a atender sus obligaciones familiares. En 1994 salió el cuadernillo de la Edición de El Puerto.

Tily Santiago Cossi será la nueva Delegada, otra periodista de aquí, nacida en la calle Alquiladores a la que también preocupa su Ciudad. Impulsó en la delegación los columnistas de opinión, y la sección histórica ‘Puerto Escondido’, donde intervinieron entre otros, Luis Suárez, Diego Ruiz Mata, María Jesús Rodriguez-Touron, Paco González Luque, Enrique Pérez Fernández, Paco Giles, … Le gusta reflexionar sobre el alma que, afirma, tiene El Puerto, esa que todavía “no hemos matado del todo” un Puerto “en coma que necesita un líder que recupere lo que queda de casco antiguo”, y abunda: “No hace falta hacer experimentos; podría valer el modelo de Cádiz de recuperación de casas y palacios que se caían y hoy están salvados para el disfrute de quienes vengan detrás”. Permanece en el puesto hasta que una baja maternal de seis meses, le obliga a atender sus obligaciones familiares. En 1994 salió el cuadernillo de la Edición de El Puerto. Jorge Bezares Bermúdez será un delegado efímero pero intenso, el campogibraltareño desplegará una especial actividad en El Puerto, con atractivos diseños de páginas y nuevos fichajes de columnistas de opinión en agosto de 1995, --entre ellos quien esto escribe--, haciendo de el Diario una referencia constante en todos los aspectos de la vida de la Ciudad. Permanecerá en el puesto hasta diciembre de ese año y recibirá una cálida despedida de cuantos se relacionaron con él. Luego lo veríamos de director de Europa Sur, Delegado del Grupo Joly en Madrid y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales.

Jorge Bezares Bermúdez será un delegado efímero pero intenso, el campogibraltareño desplegará una especial actividad en El Puerto, con atractivos diseños de páginas y nuevos fichajes de columnistas de opinión en agosto de 1995, --entre ellos quien esto escribe--, haciendo de el Diario una referencia constante en todos los aspectos de la vida de la Ciudad. Permanecerá en el puesto hasta diciembre de ese año y recibirá una cálida despedida de cuantos se relacionaron con él. Luego lo veríamos de director de Europa Sur, Delegado del Grupo Joly en Madrid y presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de los Alcornocales. En octubre de 1997, otro portuense, Rafael Navas Renedo será el nuevo Delegado. Nieto del director de Cruzados, Domingo Renedo, el porteño regresará a su Ciudad tras años en Diario de Jerez, donde se formó periodísticamente al finalizar la carrera de Ciencias de la Información. Transformó la delegación y «creó un diario dentro del Diario», en palabras del actual vicepresidente del Parlamento de Andalucía, el izquierdista Ignacio García, en el homenaje que recibió de personas, instituciones, asociaciones y empresas en la multitudinaria despedida que le realizaron cuando lo nombraron Jefe de Sección en Cádiz, en el año 2000. Nuevas secciones, diseño y contenidos vieron la luz en las páginas de El Puerto. Luego sería director de Diario de Jerez y en la actualidad lo es de Diario de Cádiz.

En octubre de 1997, otro portuense, Rafael Navas Renedo será el nuevo Delegado. Nieto del director de Cruzados, Domingo Renedo, el porteño regresará a su Ciudad tras años en Diario de Jerez, donde se formó periodísticamente al finalizar la carrera de Ciencias de la Información. Transformó la delegación y «creó un diario dentro del Diario», en palabras del actual vicepresidente del Parlamento de Andalucía, el izquierdista Ignacio García, en el homenaje que recibió de personas, instituciones, asociaciones y empresas en la multitudinaria despedida que le realizaron cuando lo nombraron Jefe de Sección en Cádiz, en el año 2000. Nuevas secciones, diseño y contenidos vieron la luz en las páginas de El Puerto. Luego sería director de Diario de Jerez y en la actualidad lo es de Diario de Cádiz. Ese año 2000 Rosa Romero Servet, una vasca afincada en El Puerto, ocupará la titularidad de la Delegación, llevando a gala que la edición del Diario de El Puerto fuera la que tuviera más columnistas de opinión: catorce, pues las opiniones empezaron con su paso por la calle Larga, 91, a ser bisemanales. Y tuve oportunidad de colaborar con ella creando una sección de entrevistas breves. Se especializó en cuestiones de urbanismo y ecologismo, dando amplia cobertura al movimiento ecologista local, cogiéndole el periodo final de Hernán Díaz Cortés al frente de la alcaldía.

Ese año 2000 Rosa Romero Servet, una vasca afincada en El Puerto, ocupará la titularidad de la Delegación, llevando a gala que la edición del Diario de El Puerto fuera la que tuviera más columnistas de opinión: catorce, pues las opiniones empezaron con su paso por la calle Larga, 91, a ser bisemanales. Y tuve oportunidad de colaborar con ella creando una sección de entrevistas breves. Se especializó en cuestiones de urbanismo y ecologismo, dando amplia cobertura al movimiento ecologista local, cogiéndole el periodo final de Hernán Díaz Cortés al frente de la alcaldía. Licenciado en Historia, es otro porteño, también de la calle Alquiladores, al que le duele El Puerto y lo demuestra en sus acciones editoriales y en el día a día, llegando a crear un cuidado suplemento con motivo de nuestro 725 aniversario como El Puerto de Santa María, involucrando de portuensismo la edición y simultaneando su trabajo con las páginas de televisión para los nueve periódicos del Grupo Joly. Creó la sección calle del Sol y calle de la Luna, adquiriendo protagonismo en la información cultural el redactor Carlos Benjumeda. Relativamente breve fue su paso en esta nueva etapa por la Delegación ya que en enero de 2007 le reclaman para centrarse en esa sección y en la de Sociedad, realizándola en la actualidad desde Cádiz y El Puerto para todos los periódicos del grupo, siendo una de las plumas mas influyentes en el panorama televisivo editorial de Andalucía.

Licenciado en Historia, es otro porteño, también de la calle Alquiladores, al que le duele El Puerto y lo demuestra en sus acciones editoriales y en el día a día, llegando a crear un cuidado suplemento con motivo de nuestro 725 aniversario como El Puerto de Santa María, involucrando de portuensismo la edición y simultaneando su trabajo con las páginas de televisión para los nueve periódicos del Grupo Joly. Creó la sección calle del Sol y calle de la Luna, adquiriendo protagonismo en la información cultural el redactor Carlos Benjumeda. Relativamente breve fue su paso en esta nueva etapa por la Delegación ya que en enero de 2007 le reclaman para centrarse en esa sección y en la de Sociedad, realizándola en la actualidad desde Cádiz y El Puerto para todos los periódicos del grupo, siendo una de las plumas mas influyentes en el panorama televisivo editorial de Andalucía. En Enero de 2007 Teresa Almendros Edeso, nacida en San Sebastián pero porteña desde los quince años, regresa a la calle Larga 91 de El Puerto donde había estado de redactora cuando vivirá junto a Rafael Navas la muerte de Alberi, desde las páginas de Cultura del Diario en el que ejercía de Jefa de Sección. Teresa destaca: «Siempre he procurado no perder la buena costumbre de no perder el contacto con la gente, no tener solo como fuentes las notas de prensa y los textos oficiales». Y eso se nota, pues el Diario en El Puerto es y sigue siendo con su labor, el periódico de los portuense, el medio de los porteños, donde todas las voces tienen cabida y donde hasta las malas noticias, Almendros las presenta, además de con rigor, con una sonrisa.

En Enero de 2007 Teresa Almendros Edeso, nacida en San Sebastián pero porteña desde los quince años, regresa a la calle Larga 91 de El Puerto donde había estado de redactora cuando vivirá junto a Rafael Navas la muerte de Alberi, desde las páginas de Cultura del Diario en el que ejercía de Jefa de Sección. Teresa destaca: «Siempre he procurado no perder la buena costumbre de no perder el contacto con la gente, no tener solo como fuentes las notas de prensa y los textos oficiales». Y eso se nota, pues el Diario en El Puerto es y sigue siendo con su labor, el periódico de los portuense, el medio de los porteños, donde todas las voces tienen cabida y donde hasta las malas noticias, Almendros las presenta, además de con rigor, con una sonrisa.

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza.

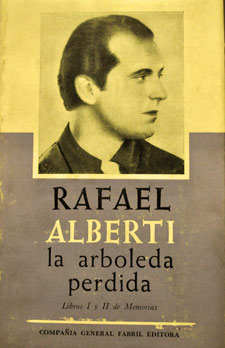

Como si en realidad existiera un Ángel de los Números que fuera contando las jornadas de luto: un año de oscuridad por cada uno de luz, más dos de propina. Cuando salió al exilio, Alberti tenía treinta y seis años. Cuando volvió, habían pasado treinta y ocho. Casi cuatro décadas dan para mucho. Para más de treinta libros y una hija, para varias casas, para miles de cartas. Para lidiar con el desencanto. No es difícil pensar que la desilusión creciera a medida que los años transcurridos en uno y otro lado, dentro y fuera de la frontera, iban igualándose en la balanza. A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

A Italia llegarían en 1963: pasarían otros catorce años hasta que el poeta pudiera pisar de nuevo suelo español, en abril del 77. Un año después del nacimiento de su hija, Alberti publicaría en México el primer volumen de La arboleda perdida, su libro de memorias. "Si ha habido un poeta en el destierro que siempre haya recordado a España, ése he sido yo", decía. Una nostalgia que iría plasmándose en libros como Ora marítima o Retornos de lo vivo lejano. Aunque prácticamente no hay obra del portuense en la que no se refleje su necesidad de amarre, su sentimiento de pérdida. Esta herida haría de su nombre y de su imagen, ya siempre, un icono de los intelectuales represaliados.

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.

Alberti volvería a pisar suelo español el 27 de abril de 1977. Bajó del avión acompañado de su mujer y de su hija y no paró de repetir, en todo momento, que regresaba a España "con el puño cerrado y la mano abierta". "No quiero decir nada emotivo porque tenéis que daros cuenta de lo que siento ahora -fueron sus primeras palabras-. Estoy igual que cuando me fui o, quizás, mejor que entonces". Entre los títulos más vendidos de la III edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebraba por esas fechas, estaban El Libro Rojo de Mao; Dios y Estado, de Bakunin; la Obra poética de Miguel Hernández y dos obras de Alberti : El poeta en la calle y La arboleda perdida. El escritor, sin embargo, no se dejaría ver por la cita editorial madrileña y tardaría más de un mes, de hecho, en pisar la provincia gaditana: cosa que haría coincidiendo con un mitin organizado por el Partido Comunista en el Paseo de Santa Bárbara.

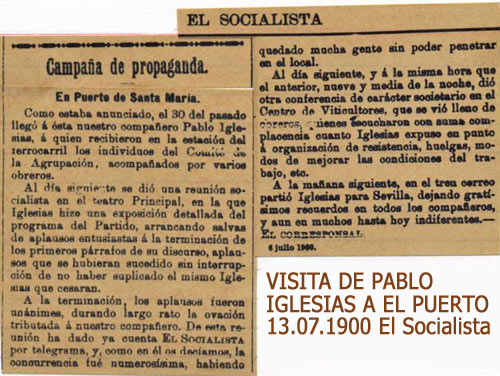

Se han celebrado estos días unas jornadas conmemorativas con motivo del 125 aniversario de la Agrupación Socialista Portuense (1891-2016). En este trabajo, el Dr. en Historia Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la UCA, nos expone en su introducción las circunstancias que se vivieron en España en los tiempos que se relatan, así como en El Puerto, donde Alfonso Fernández Notario fue el primero concejal socialista de Andalucía.

Se han celebrado estos días unas jornadas conmemorativas con motivo del 125 aniversario de la Agrupación Socialista Portuense (1891-2016). En este trabajo, el Dr. en Historia Diego Caro Cancela, catedrático de Historia Contemporánea de la UCA, nos expone en su introducción las circunstancias que se vivieron en España en los tiempos que se relatan, así como en El Puerto, donde Alfonso Fernández Notario fue el primero concejal socialista de Andalucía.

Como era acostumbrado, los depósitos de la draga se volcaron en el entorno del Huerto Jarilla (venta La Palmera), el Campo del Cuvillo y la Casa del Faro (demolida en 1998), en una orilla aún no canalizada –se construirían en 1951- con murallas. Y fue usual que al modo de los viejos chamarileros, algunos portuenses se buscaran la vida llenando sacos con cáscaras de ostiones y otros moluscos que vendían en la fábrica del guano que a comienzos de los últimos años 50 se abrió enfrente, donde está Bahía Mar. (Alguien me contó que un popular portuense –omitiré el nombre- tomó el hábito de entrar en la fábrica cargando el correspondiente saco de ostiones del Cerro Jarilla, y tras pesarse y pagársele por kilo lo vaciado, se iba, volvía para colarse sigilosamente al almacén, llenaba el saco, volvía a salir y al ratito entraba con el mismo saco de ostiones. Pura picaresca.) /En la imagen, dobla nazarí de Muhammad XII (Boabdil), emitida en 1482-83. Museo Arqueológico Nacional.

Como era acostumbrado, los depósitos de la draga se volcaron en el entorno del Huerto Jarilla (venta La Palmera), el Campo del Cuvillo y la Casa del Faro (demolida en 1998), en una orilla aún no canalizada –se construirían en 1951- con murallas. Y fue usual que al modo de los viejos chamarileros, algunos portuenses se buscaran la vida llenando sacos con cáscaras de ostiones y otros moluscos que vendían en la fábrica del guano que a comienzos de los últimos años 50 se abrió enfrente, donde está Bahía Mar. (Alguien me contó que un popular portuense –omitiré el nombre- tomó el hábito de entrar en la fábrica cargando el correspondiente saco de ostiones del Cerro Jarilla, y tras pesarse y pagársele por kilo lo vaciado, se iba, volvía para colarse sigilosamente al almacén, llenaba el saco, volvía a salir y al ratito entraba con el mismo saco de ostiones. Pura picaresca.) /En la imagen, dobla nazarí de Muhammad XII (Boabdil), emitida en 1482-83. Museo Arqueológico Nacional.

Se cumplen hoy 205 años de la heroica muerte de Luis Daoiz y Torres, capitán del cuerpo de Artillería al mando del cuartel de Monteleón en esa fecha, 2 de mayo de 1808, y uno de los primeros oficiales, junto con Velarde y el teniente Ruiz que se rebelaron contra el ejército francés y perecieron en el empeño. Con solo cuatro cañones y una pequeña dotación de hombres intentó impedir la toma del parque artillero bajo su mando por el Ejército Imperial francés que, vista la resistencia, llegó a acumular hasta dos mil infantes en aquel lugar. Defendió, sable en mano y a pecho descubierto, la posición de su batería artillera recibiendo numerosas heridas de bayoneta, siendo trasladado gravemente herido a su domicilio particular, donde expiró, siendo enterrado inicialmente en la iglesia de San Martin. En la actualidad sus restos reposan en el monumento a los Héroes del Dos de Mayo, en el paseo del Prado madrileño.

Se cumplen hoy 205 años de la heroica muerte de Luis Daoiz y Torres, capitán del cuerpo de Artillería al mando del cuartel de Monteleón en esa fecha, 2 de mayo de 1808, y uno de los primeros oficiales, junto con Velarde y el teniente Ruiz que se rebelaron contra el ejército francés y perecieron en el empeño. Con solo cuatro cañones y una pequeña dotación de hombres intentó impedir la toma del parque artillero bajo su mando por el Ejército Imperial francés que, vista la resistencia, llegó a acumular hasta dos mil infantes en aquel lugar. Defendió, sable en mano y a pecho descubierto, la posición de su batería artillera recibiendo numerosas heridas de bayoneta, siendo trasladado gravemente herido a su domicilio particular, donde expiró, siendo enterrado inicialmente en la iglesia de San Martin. En la actualidad sus restos reposan en el monumento a los Héroes del Dos de Mayo, en el paseo del Prado madrileño.

Permítanme que les cuente una historia tal y como me la narró uno de los paisanos que la protagonizaron. Hace treinta y cuatro años, en plena transición, nuestra ciudad vivía un momento esperanzador tras décadas de régimen franquista. No obstante, aún quedaba por derribar el muro que impedía la llegada de la democracia a las instituciones portuenses. Varias generaciones sentían que aquel paso que iban a dar con su participación en las primeras elecciones municipales desde la Segunda República abría un horizonte nuevo para El Puerto.

Permítanme que les cuente una historia tal y como me la narró uno de los paisanos que la protagonizaron. Hace treinta y cuatro años, en plena transición, nuestra ciudad vivía un momento esperanzador tras décadas de régimen franquista. No obstante, aún quedaba por derribar el muro que impedía la llegada de la democracia a las instituciones portuenses. Varias generaciones sentían que aquel paso que iban a dar con su participación en las primeras elecciones municipales desde la Segunda República abría un horizonte nuevo para El Puerto.