EL SOLDADO DEL MIEDO EN EL MANICOMIO DEL ARTE.

EL SOLDADO DEL MIEDO EN EL MANICOMIO DEL ARTE.

Buen porte, gallardía, andares toreros, pinturería, valor sereno, y pasión desmedida por el toro. No caben dudas de que todas estas cualidades eran parte de la personalidad de Paco Cossío, un chaval espigado y apuesto, cuyas aspiraciones le hacían soñar con llegar a ser un gran torero.

Cuándo Paco cogía, a modo de muleta, cualquier trapo de la cocina de su madre, armaba el revuelo entre los chiquillos y todo aquel que se parara a mirarle. En esa época daba gloria ver a los chiquillos jugar al toro, «--Este chaval apunta maneras!» decían algunas voces. El chiquillo lo tuvo claro, ¡iba a ser Torero!

CUBA Y MÉJICO.

Francisco Cossío González, de origen cubano, nace el 22 de abril de 1928, en San Antonio de los Baños, municipio al suroeste de La Habana. Por circunstancias de la vida, su familia se traslada a México, cuándo el chiquillo recién cumplía su primer año de vida. En México se forma como hombre, pero lejos de olvidarse de la ‘locura del Toro’ comenzó a pensar y sentir en torero, no en vano llevaba el veneno del Toro, en sus adentros. Alentado por un banderillero lusitano, Paco Surco, ese mar de la ilusión, de la esperanza y ojalá de los éxitos, con un pequeño maco-hatillo-, lleno de optimismo, y con la firme convicción de abrirse camino, en este difícil mundo del toro.

Una instantánea del municipio cubano de San Antonio de Baños, donde nació nuestro protagonista en Cuba en 1928. /Foto: Robin Thom

1928.

En 1928, el año de su nacimiento, era alcalde de El Puerto, Alfonso Sancho y Mateos. Ese año era refundada la Hermandad del Nazareno, que empezó su desfile procesional a las 3 de la madrugada la noche del jueves al viernes. Pedro Muñoz Seca estrenaba ocho obras de teatro, entre ellas ‘El Teniente de Alcalde de Zalamea’. El 10 de febrero de dicho año se fundaba el Racing Football Club de El Puerto, celebrándose los primeros encuentros en la Plaza del Polvorista. El maestro Antonio de la Torre González era aquel año Secretario de la Sección Juvenil de la Cruz Roja de Medina Sidonia. El 2 de abril de ese año es nombrado Hijo Adoptivo el benefactor local Elías Ahuja y Andria. Antonio Cruzón Moreno, patrón del Vapor ‘Cádiz’ se cayó al agua desde el cantil del del muelle a primeros de junio.

PORTUGAL, SU PUERTA DE EUROPA.

La puerta a Europa de nuestro protagonista fue a través de Portugal. Allí se sorprende al comprobar la forma de banderillear de los toreros lusos. Al no picarse a los toros, estos envestían con más brío y, la suerte, resultaba muy espectacular. Como quiera que su meta era torear en España, abandona Portugal, para recorrer primero, nuestro campo charro: Salamanca. Las numerosas ganaderías allí existentes fueron vitales para su entrenamiento como novillero para, más tarde, pasar por Cáceres, Madrid. etc. La llegada a nuestra tierra se debió a su contratación como novillero por la empresa de la Plaza de Toros de San Fernando.

LLEGADA A EL PUERTO.

LLEGADA A EL PUERTO.

Respaldado por su compatriota Joselito Huertas decide instalarse primero en Jerez, y más tarde en El Puerto de Santa María. Sería en nuestra Ciudad cuando, en el año 1951, echaría definitivamente raíces. Durante su estancia en Jerez, Paco conoce a una guapa jerezana, con la que años más tarde se casaría y tendrían la alegría de traer al mundo dos hijos estupendos. Actuó como jefe de cuadrillas en pocas ocasiones, siendo una de ellas: el 12 de Junio de 1955, en Orense, realizando el paseíllo con Antonio Lizarazo y Ángel Teresa. /Recorte de ABC del 6 de septiembre de 1955, en el que señala la actuación del novillero Francisco Cossío en El Barco de Ávila (Ávila).

ORO Y PLATA.

ORO Y PLATA.

Tengo entendido, que por aquel entonces, España y México probablemente podrían haber firmado un acuerdo, por el que los novilleros sin caballos mexicanos, no podían torear en nuestro país. De la misma manera los españoles tampoco podían torear en nuestro país hermano. En el año 1956, sopesando las muchas dificultades para poder torear, decide cambiar el oro de los vestidos de torear, por la plata, aunque yo más bien diría, que esa ha sido una plata, que ha brillado tanto como el oro. /En la imagen de la izquierda cartel de la II Gran Fiesta benéfico-taurina a beneficio de la cabalgata de reyes, donde actuaba Francisco Cossio, anunciado como 'el Mejicajo de Oro'.

BANDERILLERO.

Prácticamente, ha toreado con casi todos los maestros locales y de la zona, tanto a caballos, como sin ellos. Banderillero muy apreciado por todos los profesionales, especialmente por los locales, por su carisma y formas, pues en muchas ocasiones, fue esa voz de aliento entre barreras. «--Niño, tu por qué no coges los palos?» Y el niño ya lo creo que le hizo caso, y esa fue una de las suertes, en las que el niño brillo con luz propia. Gracias Paco por tus sabios consejos.

EL MEXICANO DE ORO.

A destacar la gran generosidad del Mexicano de Oro --así anunciado en los carteles-- siempre dispuesto a ayudar a los chavales, llevándolos en su propio vehículo a las tientas, y hasta los pueblos y ciudades, en donde se anunciaban. A Paco poco le importaba, volver a casa sin siquiera el sueldo, pues sabía de la precariedad de esos chavales. «--¿Por no tener un ‘ponedor’ estos torerillos se iban a quedar sin torear?. ¡Nada de eso!». Por él no iba a quedar echarles una mano. Todos y cada uno de ellos, han tenido en Paco ese ejemplo de pundonor, entrega, y esa voz de la experiencia, enseñándoles, el temple, las distancias, y como salir airoso de la cara del toro.

De izquierda a derecha, Paco Cossío en un festival junto a Miguel Ariza y Antonio Gutiérrez Navarro 'Paco Puerto'. Este último, de la Barriada de los Milagros, es además 'un cantaor de cuerpo entero'.

FESTIVAL DE BANDERILLEROS.

Sería muy largo nombrar a todos los toreros con los que el mejicano ha hecho el paseíllo pero a él le gusta destacar cuando fue con José Luís Galloso, o, con Fernando Heredia Romero, así como con : Cañitas, Cruz Vélez, Curro Luque, Celso Ortega, Marcos Cruz etc. Más de una vez ha toreado en festivales benéficos, en los que los matadores hacían las veces, de subalterno, y como consecuencia los banderilleros, eran los encargados de volver a coger la espada y la muleta. Ni que decir tiene que este tipo de espectáculos, siempre se han dado por una causa altruistas, bien para cubrir las necesidades de unos niños, colaborar con la cabalgata de los Reyes Magos, o para todo aquello, que los toreros hayan sido requeridos.

Igualmente largo sería explicar por qué se ha perdido esta tradición en El Puerto, ya que según creo esta idea inició en nuestra Ciudad y algunas poblaciones cercanas la han continuado como algo tradicional. Recuerdo como a Paquirri, le entusiasmó lo idea pero, desgraciadamente, no pudo torear en El Puerto, en ese primer festival de los banderilleros. Seguro que hubiera disfrutado como un chiquillo y estoy segura de su colaboración con los organizadores. /En la imagen de la izquierda, Paco Cossío recibiendo en 2003 la distinción que le hacía la Tertulia Taurina 'La Garrocha' por su enterga a la Fiesta durante más de 40 años.

Igualmente largo sería explicar por qué se ha perdido esta tradición en El Puerto, ya que según creo esta idea inició en nuestra Ciudad y algunas poblaciones cercanas la han continuado como algo tradicional. Recuerdo como a Paquirri, le entusiasmó lo idea pero, desgraciadamente, no pudo torear en El Puerto, en ese primer festival de los banderilleros. Seguro que hubiera disfrutado como un chiquillo y estoy segura de su colaboración con los organizadores. /En la imagen de la izquierda, Paco Cossío recibiendo en 2003 la distinción que le hacía la Tertulia Taurina 'La Garrocha' por su enterga a la Fiesta durante más de 40 años.

Como tantos otros toreros, desafortunadamente, nuestro mexicano, no ha podido vivir solo del toro, pues nada le hubiera hecho más feliz. A su llegada a El Puerto hizo lo que pudo, desde cargar sacos de cemento a realizar trabajos de escayola principalmente. Y aunque el paso del tiempo es inexorable y desde hace mucho peina canas, Paco siempre será ‘el eterno joven’. Hasta hace poco, daba su vuelta diaria, por nuestra Plaza Real, deseoso de enterarse de algún tentadero, para siquiera poder dar un pase. «--Niño, ¡un torero no puede estar mucho tiempo, sin estar en la cara del toro!». Certeras palabras, indiscutiblemente, de un torero. Y si el toreo es un arte y por tanto el mexicano es un artista, tal vez la suerte no haya sido su compañera de viaje; puede que el público y los aficionados no le hayan reconocido, sus muchos méritos, aunque si lo han visto moverse, vivir, y sentir como lo que es ¡un gran torero! Sobre todo, Paco ha sabido ganarse el cariño y el reconocimiento y respeto de todos los profesionales. (Texto: María Jesús Vela Durán).

Josefa Galea Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, vivió en El Puerto de cuya vida literaria y cultural fue una muy activa animadora. Se le conocen dos piezas dramáticas: ‘De mujer a mujer’, comedia en un acto y en prosa y ‘Contra envidia y caridad’, comedia dramática en tres actos y prosa, publicada en 1911. Ambas se estrenan en El Puerto de Santa María; la primera el 8 de junio de 1871 en el Teatro de El Puerto, y la segunda en el año 1910.

Josefa Galea Rodríguez nació en Jerez de la Frontera, vivió en El Puerto de cuya vida literaria y cultural fue una muy activa animadora. Se le conocen dos piezas dramáticas: ‘De mujer a mujer’, comedia en un acto y en prosa y ‘Contra envidia y caridad’, comedia dramática en tres actos y prosa, publicada en 1911. Ambas se estrenan en El Puerto de Santa María; la primera el 8 de junio de 1871 en el Teatro de El Puerto, y la segunda en el año 1910.

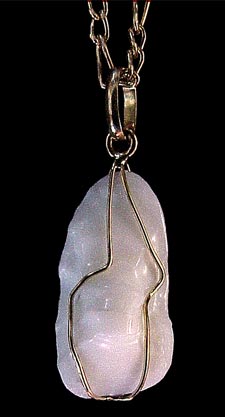

JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR. Pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar elementos tradicionales que aún son de uso en nuestra forma de vida actual, y mucho menos ponerlos en relación con usos similares, pero en épocas muy antiguas, especialmente si se trata de un amuleto que parece tener propiedades mágicas. El objeto arqueológico estudiado se mantiene en su esencia como una tradición marinera, sobre todo en la Bahía de Cádiz, y fundamentalmente en El Puerto de Santa María, aunque he podido ver su uso en la costa de Huelva y el Algarve portugués. En la actualidad está distribuido por toda la geografía nacional, pero casi seguro, que en la mayoría de los casos son adquiridos como adornos exóticos, sin saber que la tradición popular le dota de poderes sobrenaturales. /En la imagen se pude observar la forma más común de llevarlos, trabados en hilos y cadena de oro, y colgados del cuello, expuesto en el taller de platería Selma en nuestra Ciudad.

JUAN JOSÉ LÓPEZ AMADOR. Pocas veces tenemos la oportunidad de estudiar elementos tradicionales que aún son de uso en nuestra forma de vida actual, y mucho menos ponerlos en relación con usos similares, pero en épocas muy antiguas, especialmente si se trata de un amuleto que parece tener propiedades mágicas. El objeto arqueológico estudiado se mantiene en su esencia como una tradición marinera, sobre todo en la Bahía de Cádiz, y fundamentalmente en El Puerto de Santa María, aunque he podido ver su uso en la costa de Huelva y el Algarve portugués. En la actualidad está distribuido por toda la geografía nacional, pero casi seguro, que en la mayoría de los casos son adquiridos como adornos exóticos, sin saber que la tradición popular le dota de poderes sobrenaturales. /En la imagen se pude observar la forma más común de llevarlos, trabados en hilos y cadena de oro, y colgados del cuello, expuesto en el taller de platería Selma en nuestra Ciudad. AMULETO.

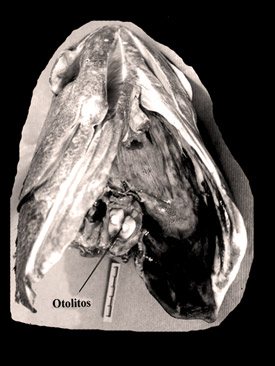

AMULETO. De los amuletos hay que decir que han sido empleado en todas las culturas y épocas de la historia, por sus supuestos poderes sobrenaturales. Las costumbres y tradiciones populares dan singular relevancia a la magia, y en especial, a los amuletos. Estos sueles ser objetos generalmente portátiles y unipersonales a los que supersticiosamente se le atribuyen alguna virtud sobrenatural: preservar de algunos males, evitar y sanar enfermedades, o traer suerte. Entre estos amuletos, hemos incluido los fotolitos. El portador considera el amuleto como un talismán que posee propiedades para ahuyentar el mal y los maleficios. Esta creencia forma parte de esta idea consustancial en el hombre de atribuir poderes sobrenaturales a elementos de la naturaleza, astros, animales, plantas, rocas, … Es algo que permanece vivo aún hoy en nuestra cultura, pero que va desapareciendo. /En la imagen la ubicación de los otolitos en la cabeza del pez tal vez hubiese influenciado para su uso como amuleto donde se muestra de la ubicación exacta del saco que contiene los otolitos en la cabeza de una gran corvina.

De los amuletos hay que decir que han sido empleado en todas las culturas y épocas de la historia, por sus supuestos poderes sobrenaturales. Las costumbres y tradiciones populares dan singular relevancia a la magia, y en especial, a los amuletos. Estos sueles ser objetos generalmente portátiles y unipersonales a los que supersticiosamente se le atribuyen alguna virtud sobrenatural: preservar de algunos males, evitar y sanar enfermedades, o traer suerte. Entre estos amuletos, hemos incluido los fotolitos. El portador considera el amuleto como un talismán que posee propiedades para ahuyentar el mal y los maleficios. Esta creencia forma parte de esta idea consustancial en el hombre de atribuir poderes sobrenaturales a elementos de la naturaleza, astros, animales, plantas, rocas, … Es algo que permanece vivo aún hoy en nuestra cultura, pero que va desapareciendo. /En la imagen la ubicación de los otolitos en la cabeza del pez tal vez hubiese influenciado para su uso como amuleto donde se muestra de la ubicación exacta del saco que contiene los otolitos en la cabeza de una gran corvina.

EL OTOLITO.

EL OTOLITO. Túmulo 1 y ajuar funerario de la Necrópolis 'Las Cumbres'. Castillo de Doña Blanca. El Puerto de Santa María.

Túmulo 1 y ajuar funerario de la Necrópolis 'Las Cumbres'. Castillo de Doña Blanca. El Puerto de Santa María. Aún son pocos los datos que tenemos de estos otolitos, singulares objetos arqueológicos, aunque estarán de acuerdo que su rastro es muy coincidente. Nos conduce a una serie de evidencias a tener en cuenta. Su aparición siempre forma parte de las ofrendas en distintos ritos, delimitado claramente en el tiempo. Así pues, al menos podemos definir claramente su uso en épocas Fenicio-Púnica, adaptándose y superviviente desde la fundación de Gadir hasta la llegada de los romanos.

Aún son pocos los datos que tenemos de estos otolitos, singulares objetos arqueológicos, aunque estarán de acuerdo que su rastro es muy coincidente. Nos conduce a una serie de evidencias a tener en cuenta. Su aparición siempre forma parte de las ofrendas en distintos ritos, delimitado claramente en el tiempo. Así pues, al menos podemos definir claramente su uso en épocas Fenicio-Púnica, adaptándose y superviviente desde la fundación de Gadir hasta la llegada de los romanos.

José María Py y Ramírez de Cartagena, nació en El Puerto de Santa María en el año 1881. Después de haber residido en Valencia durante más de 25 años –enrolado en varias Comisiones Falleras, llegando a plantar dos Fallas en el año 1917-, llegó a Alicante en 1922, donde su padre, Don José María Py y Puyade, ejercía de notario en su despacho de la Plaza de Isabel II. Su casamiento con Doña Mercedes González y Gutiérrez, de origen cubano, fue el motivo por el que sus padres lo desheredaron. Poseía el título de Barón de Rosta por vía materna, título del que jamás hizo ostentación. Tenía por aquél entonces 41 años y seis hijos: Gloria que murió con 17 años, José María, Mercedes, Elvira, Juan y Pilar. /En la imagen, José María Py.

José María Py y Ramírez de Cartagena, nació en El Puerto de Santa María en el año 1881. Después de haber residido en Valencia durante más de 25 años –enrolado en varias Comisiones Falleras, llegando a plantar dos Fallas en el año 1917-, llegó a Alicante en 1922, donde su padre, Don José María Py y Puyade, ejercía de notario en su despacho de la Plaza de Isabel II. Su casamiento con Doña Mercedes González y Gutiérrez, de origen cubano, fue el motivo por el que sus padres lo desheredaron. Poseía el título de Barón de Rosta por vía materna, título del que jamás hizo ostentación. Tenía por aquél entonces 41 años y seis hijos: Gloria que murió con 17 años, José María, Mercedes, Elvira, Juan y Pilar. /En la imagen, José María Py. José María fue un portuense inquieto, alegre, alto de estatura, enjuto, con un destacado bigote borgoñés, simpático y acumulador de amigos. Frecuentaba varias tertulias de la capital alicantina, especialmente la que se reunía en “Alicante-Atracción”. Allí dio a conocer por primera vez su idea –acogida con entusiasmo por todos- de que, carente la ciudad de grandes festejos, se podría implantar la fiesta del fuego a la usanza valenciana pero dotándola de características y personalidad propias: celebrándose en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y con la denominación de “Fogueres de San Chuan”. Era intuitivo y voluntarioso, excesivamente trabajador y desinteresado, tanto que llegaron a denominarle “el formidable”. Su artículo “Les Falles de San Chusep en Valencia y les Fogueres de San Chuan en Alacant”, publicado en “La Voz de Alicante” el 28 de marzo de 1928, prende la mecha y entusiasma a los alicantinos, que comienzan a interesarse por el tema.

José María fue un portuense inquieto, alegre, alto de estatura, enjuto, con un destacado bigote borgoñés, simpático y acumulador de amigos. Frecuentaba varias tertulias de la capital alicantina, especialmente la que se reunía en “Alicante-Atracción”. Allí dio a conocer por primera vez su idea –acogida con entusiasmo por todos- de que, carente la ciudad de grandes festejos, se podría implantar la fiesta del fuego a la usanza valenciana pero dotándola de características y personalidad propias: celebrándose en el mes de junio, coincidiendo con el solsticio de verano y con la denominación de “Fogueres de San Chuan”. Era intuitivo y voluntarioso, excesivamente trabajador y desinteresado, tanto que llegaron a denominarle “el formidable”. Su artículo “Les Falles de San Chusep en Valencia y les Fogueres de San Chuan en Alacant”, publicado en “La Voz de Alicante” el 28 de marzo de 1928, prende la mecha y entusiasma a los alicantinos, que comienzan a interesarse por el tema.

Aquel primer año se plantaron nueve hogueras. La fiesta había comenzado su andadura y poco a poco fue tomando tal auge que en 1930 se hizo necesaria la creación de una comisión gestora que coordinara la labor de las diversas comisiones, a la vez que organizase los actos oficiales a celebrar.

Aquel primer año se plantaron nueve hogueras. La fiesta había comenzado su andadura y poco a poco fue tomando tal auge que en 1930 se hizo necesaria la creación de una comisión gestora que coordinara la labor de las diversas comisiones, a la vez que organizase los actos oficiales a celebrar. Hoy 3 de diciembre se cumplen 322 años de la formalización oficial en El Puerto de Santa María del culto a San Francisco Javier, quien, junto con

Hoy 3 de diciembre se cumplen 322 años de la formalización oficial en El Puerto de Santa María del culto a San Francisco Javier, quien, junto con  CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO.

CRÓNICA DE UN DESCUBRIMIENTO. LA IMAGEN.

LA IMAGEN. José Puente García tomó posesión en Febrero de 1.967 como Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, errar concejal desde el 2 de febrero de 1964. En Abril del mismo año asumió la Jefatura de la Junta Municipal de Educación que dejara vacante el maestro nacional José Luis Gómez Colomer, de grato recuerdo. En paralelo llevaba, varios otros Servicios Municipales de destacada responsabilidad.

José Puente García tomó posesión en Febrero de 1.967 como Segundo Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, errar concejal desde el 2 de febrero de 1964. En Abril del mismo año asumió la Jefatura de la Junta Municipal de Educación que dejara vacante el maestro nacional José Luis Gómez Colomer, de grato recuerdo. En paralelo llevaba, varios otros Servicios Municipales de destacada responsabilidad. A las nuevas viviendas promovidas por el inolvidable Patronato Municipal de la Vivienda

A las nuevas viviendas promovidas por el inolvidable Patronato Municipal de la Vivienda

Inmaculada Moreno Hernández nació en 1960. Hija de Manuel Moreno Romero y Rosa Hernández, y nieta de aquel famoso pastelero de Confitería ‘La Campana’ y más tarde de 'La Perlita' en la Calle Larga frente a La Perdiz, José Luis Hernández Carvajal. Su padre y su hermano Alejandro han sido concejales del Partido Popular. Estudió en el colegio de Las Carmelitas. Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid. Como traductora de poesía ha dado a conocer la obra de la alemana Mascha Kaléko en un trabajo aparecido en Clarín, julio-agosto 2002. Siempre ha residido en El Puerto, la ciudad en la que nació.

Inmaculada Moreno Hernández nació en 1960. Hija de Manuel Moreno Romero y Rosa Hernández, y nieta de aquel famoso pastelero de Confitería ‘La Campana’ y más tarde de 'La Perlita' en la Calle Larga frente a La Perdiz, José Luis Hernández Carvajal. Su padre y su hermano Alejandro han sido concejales del Partido Popular. Estudió en el colegio de Las Carmelitas. Es Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Valladolid. Como traductora de poesía ha dado a conocer la obra de la alemana Mascha Kaléko en un trabajo aparecido en Clarín, julio-agosto 2002. Siempre ha residido en El Puerto, la ciudad en la que nació.

XV PREMIO INTERNACIONAL ‘ANTONIO MACHADO’.

XV PREMIO INTERNACIONAL ‘ANTONIO MACHADO’. EL SOLDADO DEL MIEDO EN EL MANICOMIO DEL ARTE.

EL SOLDADO DEL MIEDO EN EL MANICOMIO DEL ARTE.

LLEGADA A EL PUERTO.

LLEGADA A EL PUERTO. ORO Y PLATA.

ORO Y PLATA.

Igualmente largo sería explicar por qué se ha perdido esta tradición en El Puerto, ya que según creo esta idea inició en nuestra Ciudad y algunas poblaciones cercanas la han continuado como algo tradicional. Recuerdo como a Paquirri, le entusiasmó lo idea pero, desgraciadamente, no pudo torear en El Puerto, en ese primer festival de los banderilleros. Seguro que hubiera disfrutado como un chiquillo y estoy segura de su colaboración con los organizadores. /En la imagen de la izquierda, Paco Cossío recibiendo en 2003 la distinción que le hacía la Tertulia Taurina 'La Garrocha' por su enterga a la Fiesta durante más de 40 años.

Igualmente largo sería explicar por qué se ha perdido esta tradición en El Puerto, ya que según creo esta idea inició en nuestra Ciudad y algunas poblaciones cercanas la han continuado como algo tradicional. Recuerdo como a Paquirri, le entusiasmó lo idea pero, desgraciadamente, no pudo torear en El Puerto, en ese primer festival de los banderilleros. Seguro que hubiera disfrutado como un chiquillo y estoy segura de su colaboración con los organizadores. /En la imagen de la izquierda, Paco Cossío recibiendo en 2003 la distinción que le hacía la Tertulia Taurina 'La Garrocha' por su enterga a la Fiesta durante más de 40 años.

Los dos monumentos han sido recreados para la ocasión por el pintor Humberto Parra, un especialista en pintura taurina y costumbrista que ha realizado dos obras en tonos pastel y ambientadas en el siglo XIX que son las que ilustran tanto las nuevas latas como las etiquetas y bolsas de la nueva marca. /En la imagen de la izquierda, el periodista Antonio García Barbeito.

Los dos monumentos han sido recreados para la ocasión por el pintor Humberto Parra, un especialista en pintura taurina y costumbrista que ha realizado dos obras en tonos pastel y ambientadas en el siglo XIX que son las que ilustran tanto las nuevas latas como las etiquetas y bolsas de la nueva marca. /En la imagen de la izquierda, el periodista Antonio García Barbeito.