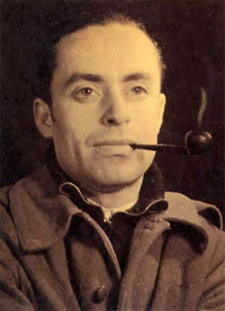

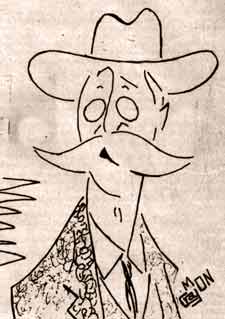

Manuel Fernández Moro, último alcalde republicano en El Puerto de Santa María, ejemplifica en su corta carrera política la integridad, la valentía y la vocación de servicio de la que dieron muestra, tanto los que le precedieron en el cargo, como sus compañeros de Corporación.

Manuel Fernández Moro, último alcalde republicano en El Puerto de Santa María, ejemplifica en su corta carrera política la integridad, la valentía y la vocación de servicio de la que dieron muestra, tanto los que le precedieron en el cargo, como sus compañeros de Corporación.

Avisado de la entrada de las tropas rebeldes en la ciudad el mismo día del golpe, el 18 de julio de 1936 y del peligro que corría, permaneció en el Ayuntamiento donde fue detenido por falangistas locales y trasladado a los calabozos municipales. Antes de ingresar en dichas dependencias acude custodiado a su domicilio por última vez. Posteriormente es trasladado en El Penal de esta ciudad de donde desaparece sin dejar rastro. Su mujer recibe la noticia de su desaparición el día 25 de agosto de 1936 cuando acude a visitarlo. Su cadáver nunca fue hallado. Tenía treinta y dos años.

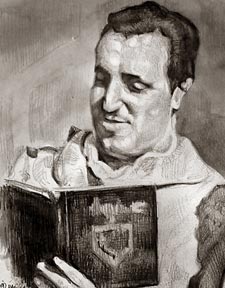

Su vida y trayectoria política, que hoy rescatamos del olvido están basadas en las aportaciones orales de la familia y en las actas capitulares del Archivo Histórico de El Puerto de Santa María. Con ello pretendemos dignificar su memoria y que la historia le coloque en el lugar que nunca debió de serle arrebatado.

DATOS BIOGRÁFICOS.

Manuel Fernández Moro, nace en el año 1904 en el pueblo onubense de Cumbres Mayores, localidad situada en la Sierra de Huelva. Manuel fue el primogénito de seis hijos: Manuel, Eloy, Concha, Miguel, Máximo y Ramona, del matrimonio formado por Mariana y Gabriel.

Castillo de Cumbres Mayores (Huelva).

A través del testimonio de su hija Mariana y su nieta María José conocemos que su familia tenía ganado porcino y tierras en propiedad, dedicándose a la actividad sobre la que giró siempre la economía de toda la serranía de Huelva: el cerdo y sus derivados, lo que les permitió disfrutar de una posición acomodada.

LLEGADA A EL PUERTO.

A edad temprana Manuel y su hermano Eloy comienzan a trabajar como vendedores y representantes de los productos chacineros de la zona, lo que convierte a El Puerto en un lugar no solo de trabajo sino también de residencia temporal. Cuando Manuel cuenta con diecinueve años ambos hermanos se trasladan a El Puerto de forma permanente. Con posterioridad, y a raíz del fallecimiento de su padre, su madre y hermanos menores les seguirían, haciendo de esta Ciudad su lugar definitivo de residencia.

Su casa en la calle Santa Clara constaba de vivienda y almacén de Ultramarinos. El comercio fue desde el primer momento la actividad principal de la familia Fernández Moro, convirtiendo a sus miembros en personas conocidas y queridas entre la población portuense.

Tienda de ultramarinos de Manuel Fernández Moro, hoy de electrónica, clausurada, en la esquina de la calle Sierpes con Vicario. /Foto: Adrián Morillo González.

LA TIENDA DE MANUEL Y ELOY.

Manuel abrió un puesto de Ultramarinos en las inmediaciones del Mercado de Abastos. Tras su muerte será su hermano Eloy el que pase a regentarlo. Con el paso de los años será transformado en tienda de electrónica y como tal, se mantendrá hasta su cierre definitivo. De talante abierto, generoso y emprendedor, así lo definen su hija y nieta: "Ayudaba a cuantos lo necesitaban, prestando dinero o dando comida".

MARÍA LUISA, SU MUJER.

María Luisa Arias Campos nace en 1909 en El Puerto, hija de carretero y menor de cinco hijos, es educada en el colegio de monjas francesas de la Ciudad. Compañera de Manuel desde 1929 instalan su domicilio en la calle Pozuelo y serán padres de tres hijos: Mariana, Manuel y Miguel. En el momento de su fallecimiento, Mariana tenía cinco años de edad y Miguel, el menor, uno. Su mujer, de nuevo embarazada, sufre un aborto al recibir la noticia. Nunca llegaron a contraer matrimonio, ni bautizaron a sus hijos porque Manuel, ateo y por ende laico, rechazó siempre cualquier tipo de vinculación con la Iglesia. Sin embargo, su nieta destaca con humor que era cumplidor fiel de la tradición andaluza y acudía puntualmente a su pueblo de origen cada año a sacar a la Virgen en procesión.

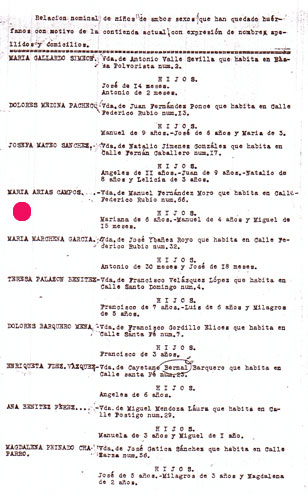

Su mujer e hijos, a partir de ese momento quedan abandonados a la suerte de todos los perdedores. María Luisa no sufrió represalias físicas pero tanto ella como sus hijos padecieron la estigmatización y la miseria. Expulsados del domicilio familiar en la calle Pozuelo por impago de alquiler, viven inicialmente en el 'hueco de la escalera' y serán acogidos y auxiliados por la familia de Luisa, quien se ve en la necesidad de vender todas las pertenencias a excepción de la máquina de coser. Luisa, sastra de profesión, podrá garantizar su subsistencia y la de sus hijos cosiendo ropa para los moros. Su hija mayor, Mariana, se ve obligada a abandonar la escuela para ayudar a su madre. /En la imagen de la izquierda, la familia Fernández Moro en el lisado de niños huérfanos de la Guerra Civil, en la Revista Historia de El Puerto.

Su mujer e hijos, a partir de ese momento quedan abandonados a la suerte de todos los perdedores. María Luisa no sufrió represalias físicas pero tanto ella como sus hijos padecieron la estigmatización y la miseria. Expulsados del domicilio familiar en la calle Pozuelo por impago de alquiler, viven inicialmente en el 'hueco de la escalera' y serán acogidos y auxiliados por la familia de Luisa, quien se ve en la necesidad de vender todas las pertenencias a excepción de la máquina de coser. Luisa, sastra de profesión, podrá garantizar su subsistencia y la de sus hijos cosiendo ropa para los moros. Su hija mayor, Mariana, se ve obligada a abandonar la escuela para ayudar a su madre. /En la imagen de la izquierda, la familia Fernández Moro en el lisado de niños huérfanos de la Guerra Civil, en la Revista Historia de El Puerto.

En el expediente instruido por el Ayuntamiento de El Puerto para la formación y actuación de la Junta Local de Beneficencia, en la relación nominal de niños contenida en el mismo con fecha 23 de enero de 1937, aparece María Arias Campos viuda de Manuel Fernández Moro, domiciliada en la calle Federico Rubio nº 66. Hijos: Mariana de seis años, Manuel de cuatro y Miguel de 15 meses. Luisa mantuvo vivo a Manuel en su recuerdo hasta el momento de su fallecimiento a la edad de ochenta y seis años. Sus vivencias y anécdotas rescataron para sus hijos la figura del padre alegre, guapo y cariñoso que había sido.

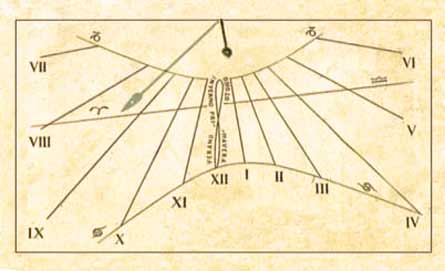

EL AYUNTAMIENTO ENTRE 1934-1936.

Tras la llegada de la derecha al poder, en octubre de 1934 tiene lugar la llamada 'revolución de octubre'. En todo el país se suceden disturbios y actos violentos que dan lugar a la declaración del estado de guerra el 7 de octubre de 1934, que en la provincia gaditana se prolongará hasta el 24 de enero de 1935.

El gobernador civil, Luis de Armiñán Odriozola entregará el mando de la provincia al gobernador militar de la misma al general de brigada de infantería Julio Mena Zueco, quien ordenó la inmediata clausura de todos los centros políticos de los partidos situdos a la izquierda del Radical, entre los que se encontraban Izquierda Republicana y Partido Socialista. Los graves disturbios acontecidos en Prado del Rey, donde se incendió el Ayuntamiento, el juzgado municipal y la iglesia, fueron aprovechados por el gobernador civil, para proceder a la suspensión de los ayuntamientos de izquierdas y a los concejales calificados por él de matiz extremista, que fueron unos doscientos en toda la proivnia y entre los que se encontraban también lo de El Puerto de Santa María.

El antiguo ayuntamiento de la Plaza de Isaac Peral.

...continúa leyendo "1.445. MANUEL FERNÁNDEZ MORO. Último alcalde de la II República."