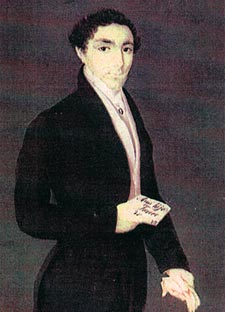

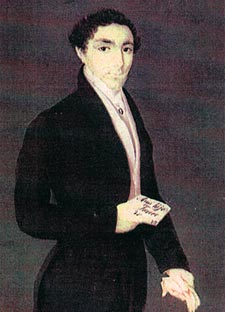

(Continuación). Adolfo Tosar Martínez, era el mas joven de los hermanos que habían sobrevivido a sus padres, sexto en el orden familiar y, como hemos podido ver anteriormente, el favorito de don Antonio Tosar Hernández. Había nacido en Cádiz en 1822, recibiendo una educación más completa y polifacética, marchando muy joven a Inglaterra para ocuparse del mercado en aquellas islas de la producción vinícola familiar. Avecindado en Londres, venía periódicamente a El Puerto. Debió vivir con intensidad su juventud, suponemos, sentando cabeza ya maduro, pues se casó en 1870, bien pasados los cuarenta, en San Sebastián, con una señora de nacionalidad inglesa y ascendencia vasco navarra, llamada Manuela Zurutuza Fesser. (En la imagen Adolfo Tosar Martínez. Miniatura propieda de Camilo González Selma).

(Continuación). Adolfo Tosar Martínez, era el mas joven de los hermanos que habían sobrevivido a sus padres, sexto en el orden familiar y, como hemos podido ver anteriormente, el favorito de don Antonio Tosar Hernández. Había nacido en Cádiz en 1822, recibiendo una educación más completa y polifacética, marchando muy joven a Inglaterra para ocuparse del mercado en aquellas islas de la producción vinícola familiar. Avecindado en Londres, venía periódicamente a El Puerto. Debió vivir con intensidad su juventud, suponemos, sentando cabeza ya maduro, pues se casó en 1870, bien pasados los cuarenta, en San Sebastián, con una señora de nacionalidad inglesa y ascendencia vasco navarra, llamada Manuela Zurutuza Fesser. (En la imagen Adolfo Tosar Martínez. Miniatura propieda de Camilo González Selma).

En los primeros días de 1873 lo encontramos en El Puerto, pensamos que llamado por su hermano mayor, cuyo estado de salud comenzaba a debilitarse, para que tomara las riendas de la sociedad. Parece que su intención era la de trasladarse definitivamente a esta ciudad, o alternar temporadas de residencia entre El Puerto y Londres ya que, además de venir acompañado de su esposa y los dos hijos que en esa fecha tenía el matrimonio, redactó un testamento en la notaría de don Miguel Raventós, con fecha 8 de enero de 1873, en el que, entre otras disposiciones, indicaba: ”Mando que mi cadáver sea amortajado decentemente y enterrado en el cementerio del pueblo donde ocurra mi fallecimiento y que mi funeral sea lo más humilde posible,” evidenciando con ello su intención de continuar viajando.

Fotografía coloreada del Vergel del Conde en 1874, actual Micaela Aramburu. La vista desde el actual Parque Calderón, muestra las casas que forman la Plaza de las Galeras Reales.

Entrando en el terreno de las suposiciones, creemos que Adolfo y su familia retornó a Londres, una vez regularizados los asuntos mercantiles, quedando Manuel, solo y enfermo, bajo el cuidado de sus sobrinos y ¿ama de llaves?, la señorita Galvez (ver anterior nótula 298 de Gente del Puerto), quienes debieron influir en sus decisiones posteriores, entre ellas la revocación del anterior testamento, documento que, dicho sea a título de curiosidad, había sido firmado por él con una caligrafía pulcra y armoniosa, equilibrada y elegante, virtudes que posiblemente poseyera.

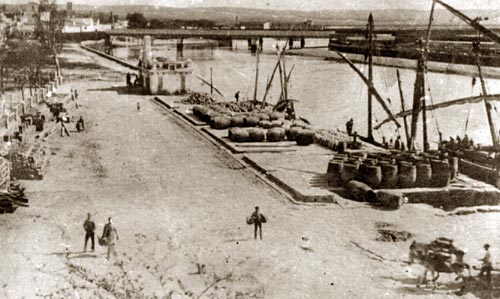

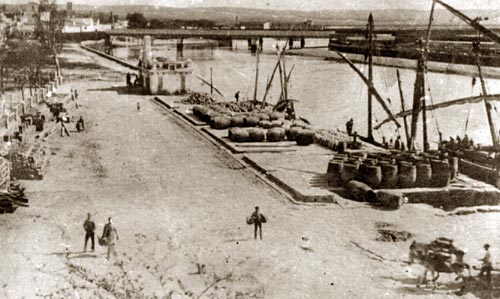

Embarque de botas en el Guadalete, en lo que hoy es un aparcamiento. Al fondo el Puente San Alejandro, la desaparecida Fuente del Sobrante, donde hoy está La Pontona (gemela de la Fuente de las Galeras). A la izquierda el Parque Caderón.

Los acontecimiento se precipitaron poco después y los testamentos que se abrieron fueron los de su hermano Manuel, fallecido el 5-11-1874, estando ausente Adolfo y... sin conocimiento del cambio de voluntad, en cuanto a la herencia, realizado por el finado. A las dos de la tarde, estando a punto de sentarse el Sr. Notario a la mesa para almorzar, se presentó en su casa, que le servía de despacho, un militar, comandante de caballería, llamado Antonio Bayo Tosar para que hiciese llegar al Juez de Primera Instancia del Partido Judicial un escrito por él redactado “como sobrino carnal y único pariente en esta población de don Manuel Tosar, que acaba de fallecer, a la una y cuarto de la tarde...” Constituido el señor juez en el domicilio del finado, en calle de la Plata número 6, acompañado del antes citado notario, este redacta las diligencias realizadas en estos términos: “...presenté el testamento cerrado bajo mi custodia y examinado el exterior de este, (por el juzgado) lo halló perfectamente cerrado en un pliego del sello undécimo, cosido con una cinta de seda encarnada y lacrada por ambos lados sus aberturas, sin que en los sellos y firmas hubiese alteración ni enmienda alguna ni se advirtiese la más leve señal de haberse podido extraer ni introducir cosa alguna bajo su cubierta...” (En la imagen, escudo del Cabildo Municipal en 1878, siendo alcalde accidental J. de Pazos).

Los acontecimiento se precipitaron poco después y los testamentos que se abrieron fueron los de su hermano Manuel, fallecido el 5-11-1874, estando ausente Adolfo y... sin conocimiento del cambio de voluntad, en cuanto a la herencia, realizado por el finado. A las dos de la tarde, estando a punto de sentarse el Sr. Notario a la mesa para almorzar, se presentó en su casa, que le servía de despacho, un militar, comandante de caballería, llamado Antonio Bayo Tosar para que hiciese llegar al Juez de Primera Instancia del Partido Judicial un escrito por él redactado “como sobrino carnal y único pariente en esta población de don Manuel Tosar, que acaba de fallecer, a la una y cuarto de la tarde...” Constituido el señor juez en el domicilio del finado, en calle de la Plata número 6, acompañado del antes citado notario, este redacta las diligencias realizadas en estos términos: “...presenté el testamento cerrado bajo mi custodia y examinado el exterior de este, (por el juzgado) lo halló perfectamente cerrado en un pliego del sello undécimo, cosido con una cinta de seda encarnada y lacrada por ambos lados sus aberturas, sin que en los sellos y firmas hubiese alteración ni enmienda alguna ni se advirtiese la más leve señal de haberse podido extraer ni introducir cosa alguna bajo su cubierta...” (En la imagen, escudo del Cabildo Municipal en 1878, siendo alcalde accidental J. de Pazos).

El Camino de Urdax, que lleva desde la calle Larga (desde donde está tomada la fotografía) a la Estacion de Ferrocarril. A la izquierda el Paseo de la Victoria, con el enrejado original.

Este último testamento contenía una serie de legados para amigos y trabajadores de su compañía, de los cuales los más importantes fueron, el anteriormente comentado de 140.000 reales a doña María Gálvez Sánchez, a la que también legó los muebles de su casa habitación y otro de 40.000 reales a su fiel dependiente. En cuanto a los herederos, dispuso de la siguiente forma el reparto del remanente de sus bienes: 1/3 para su sobrino Manuel Bayo Tosar; 1/3 para los dos hijos de su hermano Adolfo, por partes iguales, 1/6 para sus sobrinos Antonio y José Vinuesa y 1/6 para Belén, Carmen y Manuela Bayo, sobrinos todos ellos, asimismo.

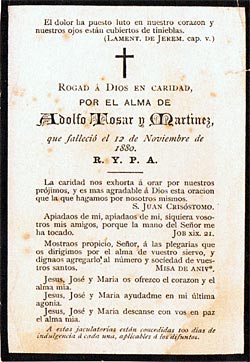

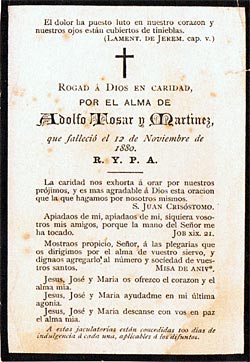

Estas disposiciones testamentarias destruían la estructura societaria, al formar parte de los bienes la importante participación en la misma del testador, salvo que los herederos y el otro socio llegasen a un acuerdo para continuar, determinando las respectivas participaciones, entente que no se produjo, mas bien todo lo contrario, originándose diversas discusiones y falta de acuerdo entre los afectados, de tal forma que uno de los primeros pasos que debían darse para establecer el importe real de los bienes del fallecido, como era la disolución de la sociedad, no se produjo hasta año y medio después. (En la imagen de la izquierda, esquela de Adolfo Tosar Martínez. Colección de CGS).

Estas disposiciones testamentarias destruían la estructura societaria, al formar parte de los bienes la importante participación en la misma del testador, salvo que los herederos y el otro socio llegasen a un acuerdo para continuar, determinando las respectivas participaciones, entente que no se produjo, mas bien todo lo contrario, originándose diversas discusiones y falta de acuerdo entre los afectados, de tal forma que uno de los primeros pasos que debían darse para establecer el importe real de los bienes del fallecido, como era la disolución de la sociedad, no se produjo hasta año y medio después. (En la imagen de la izquierda, esquela de Adolfo Tosar Martínez. Colección de CGS).

ADOLFO TOSAR Y CÍA.

Después del reparto, Adolfo Tosar continuó en solitario los negocios vinícolas, creando la sociedad “Adolfo Tosar y Cia.”, arrendando las instalaciones donde estuvo instalada la anterior sociedad: la casa de calle la Plata, 6, esquina y vuelta con Larga, valorada en 96.606 reales, fue adquirida por él. En 1880 falleció don Adolfo Tosar, el día 12 de Noviembre. Declarados herederos universales sus cuatro hijos, su madre y tutora continuó los negocios familiares con el nombre comercial de “Vda. De Adolfo Tosar y Cia.”, funcionando así mas de dos décadas. En la Guía Oficial de El Puerto de Santa María de 1902 existe publicidad de esta empresa, almacenistas y exportadores de Vinos de Jerez, proveedores de la Real Casa, con bodegas en calle Espíritu Santo y escritorio en Plata, 6, esquina y vuelta con Larga.

LA FAMILIA EMPARENTA CON...

LA FAMILIA EMPARENTA CON...

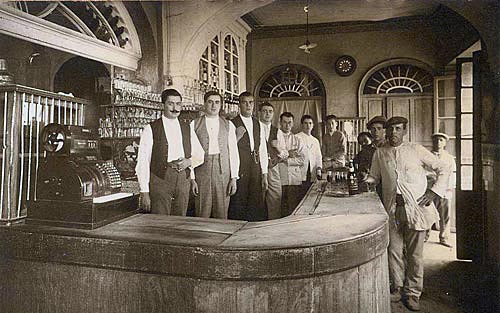

(En la imagen, sede de la oficina de la empresa vinícola, sala de degustación y despacho al detall de sus productos, esquina contraria al entonces Convento de las Capuchinas, hoy convertido en hotel). La familia continuó ocupando el piso principal de la casa hasta que fueron emancipándose los respectivos hijos, que formarían nuevas familias a su vez. En los últimos meses del siglo XIX, la hija mayor casó con Juan Osborne Guezala, (su marido, descendiente directo del fundador de la firma Osborne, Tomás Osborne Mann, su abuelo, era el 6º de los once hijos habidos en el matrimonio formado por Tomás Osborne Böhl de Faber y Enriqueta Guezala Power), instalándose en la calle Fernán Caballero. Le siguió su hermano Manuel, que casó con María Hano Rabech, instalándose recién casados en esta misma casa, aunque poco tiempo después, falleciendo el suegro y heredando una séptima parte del inmueble su mujer, compró las otras seis a los demás hermanos, trasladándose a vivir a escaso metros de allí, en la casa entonces número 27 de calle Larga, 23 actual. Poco tiempo después le siguió Francisco Javier, que casó con Encarnación García Valdeavellano, instalándose cerca de allí, igualmente, en calle Larga número 15. Vivían frente a la fábrica de cervezas, industria montada por este joven portuense, apenas alcanzó la mayoría de edad, en un solar con fachadas por las calles Larga y Cielo, cercano a las bodegas de la familia. En 1901 comenzó la producción, poniéndose a la venta por primera vez en agosto de ese año. Tres años después obtendría el producto la medalla de oro en la Exposición Agrícola de Córdoba. Un periódico cordobés de la época, llamado “El Noticiero” publica noticias de la “Cerveza Tosar”, incluidos los elogios realizados por el Sr. Ministro quien, con motivo de su visita a la exposición, degustó la misma. (REVISTA PORTUENSE del 13/7/1901, 28/5 y 4/6 de 1904.) Ver nótula 63 de Javier Tosar Barrera, en Gente del Puerto. Finalmente, Luisa, contrajo matrimonio con José Antonio Ruiz de Cortazar, viviendo muy cerca de sus dos hermanos y su madre, en la misma manzana, a la espalda de esta casa, en calle Espíritu Santo. No prolongaron su descendencia directa mas allá de los seis hijos habidos en el matrimonio, pues los solteros: Antonio, agente de Aduanas; Luisa, que trabajó en los comienzos de Bodegas Terry; Macuqui, que trabajó en el laboratorio de Herederos de Rafael Poullet; Javier; y los casados: José Antonio, casado con Paquita Pica y Rosario, la más pequeña, casada con Manuel Jiménez Jiménez, perito de Dragados, quien vive a los 95 años en el Asilo de Ancianos. Éstos tampoco tuvieron sucesores reconocidos. El apellido no se perdió pues buena parte de sus 27 sobrinos han continuado multiplicándose. ¡Nada menos que veintisiete! Ocho de ellos, hijos de su hermana Joaquina: Aurora, Juan, Luis, Joaquina, Josefina, Maria Teresa, Isabel y Margarita Osborne Tosar; 13, de Manuel: Manuel, José, Concepción, Ana, Adolfo, Rafael, Guillermo, Joaquín, Milagros, Enrique, Luis, Carmen y Pilar Tosar Hano, y seis, de Francisco Javier: Encarnación, Emilia, Nela, Manuel, Adolfo y Milagros Tosar Gª Valdeavellano. (Archivo personal de Antonio Gutiérrez: Genealogía de linajes y familias bodegueras de El Puerto de Santa María)

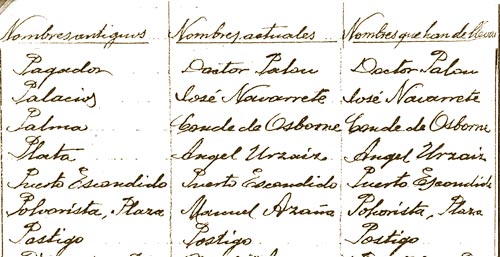

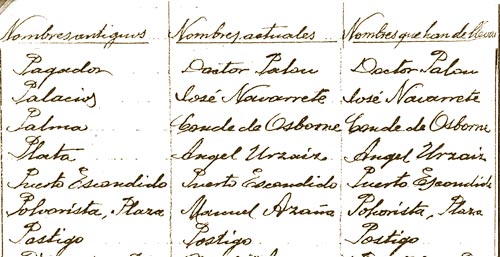

La calle Ángel Urzáiz, nombre en honor del portuense que fué Ministro de Hacienda. La calle antes fue denominada Curtidores, Sarmiento, Puerto Chico y Plata (o La Plata, según el dicho popular). Nomenclator de 5 de agosto de 1936.

La casa debió continuar a nombre de Doña Manuela Zurutuza que en 1925 contaba 85 años de edad, y aún después de fallecer, -fecha que no tenemos localizada-, suponiendo la heredase su hija mayor, no cambiando la titularidad, cediéndola a uno de sus hijos cuando contrajo matrimonio. Se trataba de Joaquín Osborne Tosar, hijo de Joaquina Tosar Zurutuza, que casó con su prima Milagros Tosar Hano, hija de Manuel Tosar Zurutuza, quienes formalizaron la compraventa de la casa, después de residir en ella varios años, el 7 de Diciembre de 1954. Serian los últimos habitantes de apellido Tosar de la que fue sacristía, sala de degustación y escritorio de las diversas compañías de la familia… y, anteriormente, cuna de Angel Urzaiz, tres veces ministro de Hacienda. El actual propietario es Mr. Thorpe que la adquirió a la familia Osborne Tosar.

La casa fue labrada en los primeros años del siglo XIX en una parcela segregada de la finca colindante de calle Larga por Joseph Bellido, Factor de las Reales Provisiones y Víveres de la ciudad de Cádiz y Comisionado de Guerra de los Reales Ejércitos. Podemos destacar, aparte de su armonía y belleza arquitectónica, que fue cuna de Angel Urzaiz. Al que ostentó en varias ocasiones la cartera ministerial, lo parió entre esos muros doña María Dolores de la Cuesta Nuñez, una joven viguesa, en 1856. Y la corporación local, sesenta años después, en 1916, coincidiendo con el nombramiento de este portuense de nacimiento Ministro de Hacienda, acordó poner su nombre a la calle donde está ubicada la casa.

Con motivo de una de sus actuaciones en El Puerto, en los años 20 del siglo pasado, el rejoneador Antonio Cañero posa para la cámara entre un grupo de amigos portuenses: De izquierda a derecha: José Portillo Ruiz, Nela Tosar García de Valdeavellano, Miguel Torres, Marquéa de Purullena, Josefina Osborne y Tosar, Antonio Osborne Vázquez, Asunción Jiménez Loma, Romero Fontán, Javier Jiménez Loma, Natividad Rodríguez de Sancho, el rejoneador Cañero, Concepción Jiménez Guernica, Luis Osborne Tosar, Dolores JIménez Loma y José Luis Osborne Vázquez. (Del libro, Plaza Real).

(Textos: Antonio Gutiérrez Ruiz).

“Las tres primeras generaciones de la saga familiar de los Tosar» es un fragmento del trabajo inédito de Antonio Gutiérrez Ruiz: «LINAJES DE FAMILIAS BODEGUERAS PORTUENSES» que da a conocer en Gente de El Puerto.

Hace unos años tuve la oportunidad de saludar a Juan Mulet Martínez, pescador de 86 años natural de la localidad alicantina de Calpe, pero portuense de toda la vida, como él mismo reconocía. Formó parte de aquella colonia de alicantinos que arribaron por el litoral gaditano en el año 1.929. En la amena conversación comenzó a rememorar días ya lejanos pero de importante significación.

Hace unos años tuve la oportunidad de saludar a Juan Mulet Martínez, pescador de 86 años natural de la localidad alicantina de Calpe, pero portuense de toda la vida, como él mismo reconocía. Formó parte de aquella colonia de alicantinos que arribaron por el litoral gaditano en el año 1.929. En la amena conversación comenzó a rememorar días ya lejanos pero de importante significación.

El pasado miércoles se celebró el 209 aniversario del nacimiento de Críspulo Restituto Martínez Segura --Críspulo Martínez--, acontecido el 10 de junio de 1800. Este dinámico y emprendedor portuense figura citado en el imaginario Libro de Honor de historia local por haber conseguido hacer realidad un viejo sueño de nuestros abuelos: un espacio escénico multiuso, un teatro de estilo italiano, de los llamados de herradura, con un aforo de mil quinientas personas. Para distinguirlo de los otros existentes, más modestos y antiguos, se le bautizó como “Teatro Principal”. Desde mediado el siglo XIX hasta casi el último tercio del XX seis generaciones de nuestros paisanos, “Gente de El Puerto”, disfrutaron de sus espectáculos. Ya conocen como acabó: hecho cenizas. Afortunadamente, ocupa su espacio cultural, en otra ubicación, con el estilo y uso que marcan los tiempos actuales un nuevo teatro al que han dado, acertadamente en mi opinión, el nombre del popular comediógrafo local: Pedro Muñoz Seca. Para conocer en profundidad sus antecedentes familiares, pueden

El pasado miércoles se celebró el 209 aniversario del nacimiento de Críspulo Restituto Martínez Segura --Críspulo Martínez--, acontecido el 10 de junio de 1800. Este dinámico y emprendedor portuense figura citado en el imaginario Libro de Honor de historia local por haber conseguido hacer realidad un viejo sueño de nuestros abuelos: un espacio escénico multiuso, un teatro de estilo italiano, de los llamados de herradura, con un aforo de mil quinientas personas. Para distinguirlo de los otros existentes, más modestos y antiguos, se le bautizó como “Teatro Principal”. Desde mediado el siglo XIX hasta casi el último tercio del XX seis generaciones de nuestros paisanos, “Gente de El Puerto”, disfrutaron de sus espectáculos. Ya conocen como acabó: hecho cenizas. Afortunadamente, ocupa su espacio cultural, en otra ubicación, con el estilo y uso que marcan los tiempos actuales un nuevo teatro al que han dado, acertadamente en mi opinión, el nombre del popular comediógrafo local: Pedro Muñoz Seca. Para conocer en profundidad sus antecedentes familiares, pueden Cuando nació nuestro personaje, sexto hijo del matrimonio, habían traspasado el negocio de tenería, manteniendo una participación en el mismo. La madre había recibido una suculenta herencia al fallecer su padre, miembro destacado de la burguesía comercial madrileña, adquiriendo la casa palacio de calle Sardinería 3 –actual Javier de Burgos- en la que se instaló toda la familia hasta que se mudaron a Larga 119 antiguo, que correspondería al 68 actual en el primer tercio del s. XIX. Así pues, en los primeros años del siglo citado, encontramos a don Juan Antonio convertido en rentista, especulando en diversos campos de los negocios y... metido en política, ocupando el cargo de Regidor interino en el consistorio municipal. Su familia, de la que apenas hemos dado algunos datos genéricos se había visto incrementada con dos nuevos hijos: Críspulo Restituto, que nació el 10 de junio de 1800 y Rafael José, en benjamín familiar, que vino al mundo el 24 de octubre de 1801. Los otros, nacidos todos ellos en el siglo XVIII, fueron, de mayor a menor, Manuel, Vicente, Celestina, Maria de los Dolores, José, Miguel y Juan Manuel. Tres de los citados fallecieron en plena juventud, en estado de soltería todos ellos. José, falleció cuando la familia vivía aún en la casa de calle Sardinería de la que se mudaron cuando abandonaron las tropas francesas la ciudad, siguiéndole Maria Dolores en 1813 y, finalmente Vicente, en 1817. (En la imagen, fachada de la casa de Sardinería, 3, recientemente restaurada. Foto AGR).

Cuando nació nuestro personaje, sexto hijo del matrimonio, habían traspasado el negocio de tenería, manteniendo una participación en el mismo. La madre había recibido una suculenta herencia al fallecer su padre, miembro destacado de la burguesía comercial madrileña, adquiriendo la casa palacio de calle Sardinería 3 –actual Javier de Burgos- en la que se instaló toda la familia hasta que se mudaron a Larga 119 antiguo, que correspondería al 68 actual en el primer tercio del s. XIX. Así pues, en los primeros años del siglo citado, encontramos a don Juan Antonio convertido en rentista, especulando en diversos campos de los negocios y... metido en política, ocupando el cargo de Regidor interino en el consistorio municipal. Su familia, de la que apenas hemos dado algunos datos genéricos se había visto incrementada con dos nuevos hijos: Críspulo Restituto, que nació el 10 de junio de 1800 y Rafael José, en benjamín familiar, que vino al mundo el 24 de octubre de 1801. Los otros, nacidos todos ellos en el siglo XVIII, fueron, de mayor a menor, Manuel, Vicente, Celestina, Maria de los Dolores, José, Miguel y Juan Manuel. Tres de los citados fallecieron en plena juventud, en estado de soltería todos ellos. José, falleció cuando la familia vivía aún en la casa de calle Sardinería de la que se mudaron cuando abandonaron las tropas francesas la ciudad, siguiéndole Maria Dolores en 1813 y, finalmente Vicente, en 1817. (En la imagen, fachada de la casa de Sardinería, 3, recientemente restaurada. Foto AGR). En 1829 contrajo matrimonio con Elena Picard Golf, unión que duró treinta años, hasta el fallecimiento de la citada, ocurrido el 5 de mayo de 1859, cuando estaba enfrascada en los preparativos de la boda de su hija mayor. Tuvieron cuatro hijos: Julia, Guillermo, Elena y Juan Antonio Martínez Picard, permaneciendo don Críspulo viudo hasta su fallecimiento. La hija mayor, Julia Martínez Picard, a pesar de la tragedia familiar, se casó en la fecha que tenía prevista, el día 15 de mayo, sin celebración lógicamente, con Enrique Carrera Ravina. Falleció Julia en 1888, sin descendientes, heredando los hijos de su hermano Juan Antonio. Entre los bienes, destacaba una extensa biblioteca, en la que figuraban los libros mas populares y leídos de su época y una hacienda de viñas con caserío y frutos nombrada “La Julia” situada en el camino viejo de Rota, finca que aún conserva este nombre. Su hermana Elena, se había adelantado a la primogénita contrayendo matrimonio unos años antes, en 1855, con un joven sanluqueño: Manuel Rodríguez Roldán. Tuvieron tres hijos: Elena, Luisa y Enrique Rodríguez Martínez. El hijo menor de Críspulo fue el más prolífico. Los descendientes de Juan Antonio Martínez, muchos de los cuales viven integrados en la sociedad portuense actual, entroncaron con otras familias estimadas en la localidad, multiplicándose ampliamente.

En 1829 contrajo matrimonio con Elena Picard Golf, unión que duró treinta años, hasta el fallecimiento de la citada, ocurrido el 5 de mayo de 1859, cuando estaba enfrascada en los preparativos de la boda de su hija mayor. Tuvieron cuatro hijos: Julia, Guillermo, Elena y Juan Antonio Martínez Picard, permaneciendo don Críspulo viudo hasta su fallecimiento. La hija mayor, Julia Martínez Picard, a pesar de la tragedia familiar, se casó en la fecha que tenía prevista, el día 15 de mayo, sin celebración lógicamente, con Enrique Carrera Ravina. Falleció Julia en 1888, sin descendientes, heredando los hijos de su hermano Juan Antonio. Entre los bienes, destacaba una extensa biblioteca, en la que figuraban los libros mas populares y leídos de su época y una hacienda de viñas con caserío y frutos nombrada “La Julia” situada en el camino viejo de Rota, finca que aún conserva este nombre. Su hermana Elena, se había adelantado a la primogénita contrayendo matrimonio unos años antes, en 1855, con un joven sanluqueño: Manuel Rodríguez Roldán. Tuvieron tres hijos: Elena, Luisa y Enrique Rodríguez Martínez. El hijo menor de Críspulo fue el más prolífico. Los descendientes de Juan Antonio Martínez, muchos de los cuales viven integrados en la sociedad portuense actual, entroncaron con otras familias estimadas en la localidad, multiplicándose ampliamente. Y el otro varón, Guillermo, acompañó desde muy joven a su padre en lo que podemos considerar su etapa cubana de negocios, amplio periodo de tiempo del que apenas tenemos información, nunca volvió a El Puerto, avecindándose de forma definitiva en la capital cubana, sin que tengamos otras noticias de él aparte de su emigración voluntaria y de los poderes que dio a su hermano Juan Antonio para representarlo en el reparto testamentario de su padre.

Y el otro varón, Guillermo, acompañó desde muy joven a su padre en lo que podemos considerar su etapa cubana de negocios, amplio periodo de tiempo del que apenas tenemos información, nunca volvió a El Puerto, avecindándose de forma definitiva en la capital cubana, sin que tengamos otras noticias de él aparte de su emigración voluntaria y de los poderes que dio a su hermano Juan Antonio para representarlo en el reparto testamentario de su padre.

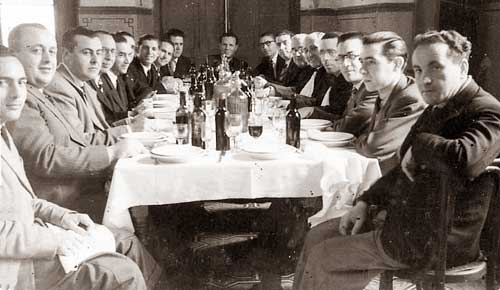

"Tabique", el camarero de "El Resbaladero" y, ultimamente, en la barra del Bar Vicente hasta su reciente jubilación. El cuarto por la derecha, con la boina calada, es Eloy Fernández Moro. Agradecemos nos indiquen el nombre de los dependientes y parroquianos. que aparecen en la fotografía. (Foto superior Colección EFL. Foto de la izquierda, publicidad en cristal pintado de Destilerías Gil: Anis y Coñac 'Flor de Valdáliga).

"Tabique", el camarero de "El Resbaladero" y, ultimamente, en la barra del Bar Vicente hasta su reciente jubilación. El cuarto por la derecha, con la boina calada, es Eloy Fernández Moro. Agradecemos nos indiquen el nombre de los dependientes y parroquianos. que aparecen en la fotografía. (Foto superior Colección EFL. Foto de la izquierda, publicidad en cristal pintado de Destilerías Gil: Anis y Coñac 'Flor de Valdáliga).

Luego, entre los años se fueron a vivir al Campo de las Hermanas Rioja, por la Hijuela del Tío Prieto y, entre 1949 y 1951 la vivienda familiar estuvo en lo que hoy es ¡Oh Puerto!, el Caserón Lasaletta. El 20 de octubre de 1955 muere su madre --María Dolores del Cuvillo y Sancho-- y los seis hermanos: Agustín, Rafael, Dolores, Alvaro, Carlos e Ignacio, fueron repartidos entre las casas de los familiares.

Luego, entre los años se fueron a vivir al Campo de las Hermanas Rioja, por la Hijuela del Tío Prieto y, entre 1949 y 1951 la vivienda familiar estuvo en lo que hoy es ¡Oh Puerto!, el Caserón Lasaletta. El 20 de octubre de 1955 muere su madre --María Dolores del Cuvillo y Sancho-- y los seis hermanos: Agustín, Rafael, Dolores, Alvaro, Carlos e Ignacio, fueron repartidos entre las casas de los familiares.

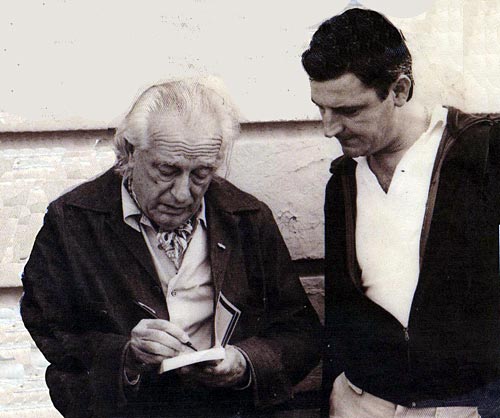

Recuerda nuestro protagonista que aunque hubo cierta aversión por parte de grupos reducidos de personas a que su tío se instalara en El Puerto, fue algo superado con creces para orgullo de El Puerto, solo pasó al principio, aunque alguna vez ha soportado alguna broma sobre su tío, que no ha tolerado: «--Me siento orgulloso de ser sobrino de Rafael Alberti». El padre de Rafael era primo hermano del poeta, aunque 10 años menor que él, Alberti lo cita en La Arboleda Perdida como un compañero de aventuras simpático y revoltoso del que siempre guardó buen recuerdo, como le confesaría a los hermanos Agustín y Rafael Merello del Cuvillo.

Recuerda nuestro protagonista que aunque hubo cierta aversión por parte de grupos reducidos de personas a que su tío se instalara en El Puerto, fue algo superado con creces para orgullo de El Puerto, solo pasó al principio, aunque alguna vez ha soportado alguna broma sobre su tío, que no ha tolerado: «--Me siento orgulloso de ser sobrino de Rafael Alberti». El padre de Rafael era primo hermano del poeta, aunque 10 años menor que él, Alberti lo cita en La Arboleda Perdida como un compañero de aventuras simpático y revoltoso del que siempre guardó buen recuerdo, como le confesaría a los hermanos Agustín y Rafael Merello del Cuvillo.

(Continuación).

(Continuación).

Estas disposiciones testamentarias destruían la estructura societaria, al formar parte de los bienes la importante participación en la misma del testador, salvo que los herederos y el otro socio llegasen a un acuerdo para continuar, determinando las respectivas participaciones, entente que no se produjo, mas bien todo lo contrario, originándose diversas discusiones y falta de acuerdo entre los afectados, de tal forma que uno de los primeros pasos que debían darse para establecer el importe real de los bienes del fallecido, como era la disolución de la sociedad, no se produjo hasta año y medio después. (En la imagen de la izquierda, esquela de Adolfo Tosar Martínez. Colección de CGS).

Estas disposiciones testamentarias destruían la estructura societaria, al formar parte de los bienes la importante participación en la misma del testador, salvo que los herederos y el otro socio llegasen a un acuerdo para continuar, determinando las respectivas participaciones, entente que no se produjo, mas bien todo lo contrario, originándose diversas discusiones y falta de acuerdo entre los afectados, de tal forma que uno de los primeros pasos que debían darse para establecer el importe real de los bienes del fallecido, como era la disolución de la sociedad, no se produjo hasta año y medio después. (En la imagen de la izquierda, esquela de Adolfo Tosar Martínez. Colección de CGS). LA FAMILIA EMPARENTA CON...

LA FAMILIA EMPARENTA CON...

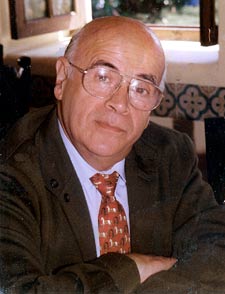

Eugenio Pedregal Valenzuela, conocido emprendedor local, era Perito industrial. Siendo muy joven, recién terminados sus estudios, tras una etapa en el Banco Hispano Americano, Eugenio se fue a trabajar a Barcelona, ciudad en la que pasó muchos años y conoció a la que sería su mujer, María Antonia Viou Pradas, con quien tuvo dos hijas, Eva y Esther. En la Ciudad Condal trabajo un tiempo en empresas como Campsa, antes de regresar a El Puerto, donde comenzó trabajando en el negocio familiar, Muebles Pedregal, y realizando proyectos para numerosas empresas como perito industrial. Fue uno de los socios fundadores del céntrico Hotel Los Cántaros en el año 1984, todo un referente para el sector turístico porteño que animó a la instalación de otros establecimientos hoteleros en el centro de la ciudad. Persona inquieta y comprometida con El Puerto, formó parte de numerosas asociaciones y colectivos, ocupando cargos destacados en las directivas de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), la Asociación de Empresarios de El Puerto (AE) de la que fue su vicepresidente, y la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa. Nos dejaba el 23 de octubre del pasado año 2008. (En la imagen, superior Eugenio Pedregal en una fotografía tomada poco antes de su fallecimiento. En la inferior, la fachada del Hotel Los Cántaros, en la Plaza de la Cárcel).

Eugenio Pedregal Valenzuela, conocido emprendedor local, era Perito industrial. Siendo muy joven, recién terminados sus estudios, tras una etapa en el Banco Hispano Americano, Eugenio se fue a trabajar a Barcelona, ciudad en la que pasó muchos años y conoció a la que sería su mujer, María Antonia Viou Pradas, con quien tuvo dos hijas, Eva y Esther. En la Ciudad Condal trabajo un tiempo en empresas como Campsa, antes de regresar a El Puerto, donde comenzó trabajando en el negocio familiar, Muebles Pedregal, y realizando proyectos para numerosas empresas como perito industrial. Fue uno de los socios fundadores del céntrico Hotel Los Cántaros en el año 1984, todo un referente para el sector turístico porteño que animó a la instalación de otros establecimientos hoteleros en el centro de la ciudad. Persona inquieta y comprometida con El Puerto, formó parte de numerosas asociaciones y colectivos, ocupando cargos destacados en las directivas de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), la Asociación de Empresarios de El Puerto (AE) de la que fue su vicepresidente, y la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa. Nos dejaba el 23 de octubre del pasado año 2008. (En la imagen, superior Eugenio Pedregal en una fotografía tomada poco antes de su fallecimiento. En la inferior, la fachada del Hotel Los Cántaros, en la Plaza de la Cárcel). INTERESES RESIDUALES.

INTERESES RESIDUALES. A Eugenio le podía El Puerto. Y le podía más el desinterés de los responsables políticos de la Ciudad cuando, a su juicio, dejaban escapar oportunidades para nuestra población, sea cual fuera el motivo o el color político. Era un luchador para la ciudad que lo vio nacer, y ahí andaba entre asociaciones empresariales, escribiendo cartas, entrevistándose con quien procediera para ayudar a empujar la locomotora de El Puerto. En esas, en esos ‘intereses residuales’ andaba Eugenio. Dejándonos un buen recuerdo, un buen sabor en la boca de las palabras, unos buenos sentimientos en la memoria de nuestros Puerto. (En la fotografía pequeña, Eugenio con poco más de 20 años, cuando trabajaba en el Banco Hispano Americano).

A Eugenio le podía El Puerto. Y le podía más el desinterés de los responsables políticos de la Ciudad cuando, a su juicio, dejaban escapar oportunidades para nuestra población, sea cual fuera el motivo o el color político. Era un luchador para la ciudad que lo vio nacer, y ahí andaba entre asociaciones empresariales, escribiendo cartas, entrevistándose con quien procediera para ayudar a empujar la locomotora de El Puerto. En esas, en esos ‘intereses residuales’ andaba Eugenio. Dejándonos un buen recuerdo, un buen sabor en la boca de las palabras, unos buenos sentimientos en la memoria de nuestros Puerto. (En la fotografía pequeña, Eugenio con poco más de 20 años, cuando trabajaba en el Banco Hispano Americano).

Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso, me impresionan profundamente y dejan

Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso, me impresionan profundamente y dejan La prensa local no recogió el acontecimiento nupcial, aunque sí la firma de esponsales, en los que se anunciaba la boda para la primera quincena de octubre, que se retrasó finalmente. La segunda de las ocasiones fue para asistir y apadrinar en el bautismo a su sobrina Ana Eulalia María de las Mercedes, fruto del matrimonio de su hermano Francisco y de su cuñada María de las Mercedes. Este tuvo lugar el 21 de mayo de 1917,y el nacimiento de la pequeña un día antes. La madrina de la ceremonia fue su madre, doña Ana Ruiz Hernández, Vda. de Machado, la que le acompañó hasta sus últimos días, en Colloure, sur de Francia. (En la fotografía perteneciente a la colección de LSA, Francisco Machado, hermano de Antonio, con el uniforme de funcionario de prisiones, profesión que ejerció aquí, en El Puerto). Un año y medio más tarde regresa de nuevo a nuestra Ciudad:

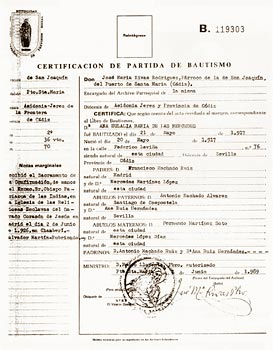

La prensa local no recogió el acontecimiento nupcial, aunque sí la firma de esponsales, en los que se anunciaba la boda para la primera quincena de octubre, que se retrasó finalmente. La segunda de las ocasiones fue para asistir y apadrinar en el bautismo a su sobrina Ana Eulalia María de las Mercedes, fruto del matrimonio de su hermano Francisco y de su cuñada María de las Mercedes. Este tuvo lugar el 21 de mayo de 1917,y el nacimiento de la pequeña un día antes. La madrina de la ceremonia fue su madre, doña Ana Ruiz Hernández, Vda. de Machado, la que le acompañó hasta sus últimos días, en Colloure, sur de Francia. (En la fotografía perteneciente a la colección de LSA, Francisco Machado, hermano de Antonio, con el uniforme de funcionario de prisiones, profesión que ejerció aquí, en El Puerto). Un año y medio más tarde regresa de nuevo a nuestra Ciudad: Su segunda estancia en nuestra ciudad se prolongó algo más de un mes, como hemos podido comprobar por la prensa de la época, que aprovechó para visitar poblaciones cercanas como Jerez el mismo día del bautizo de su sobrina, y el 14 de junio, en que viajó acompañado de su hermano Francisco; dos días más tarde se registra otro viaje a Cádiz, cuna de su abuelo don Antonio Machado Núñez (Cádiz, 1815-Madrid, 1896. Médico, geólogo y antropólogo. Introdujo en España la teoría de Darwin. Tradujo importantes obras científicas. Catedrático de Historia Natural en la Universidad de Sevilla. y de Zoografía en la Universidad Central. Fue Rector de la Universidad hispalense y Gobernador Civil de Sevilla. En 1875, cuando Francisco Giner de los Ríos es detenido y trasladado al Castillo de Santa Catalina en Cádiz, la protesta del profesor Machado Núñez fue una de las numerosas que se levantaron. En octubre de 1876, cuando Giner de los Ríos crea la Institución Libre de Enseñanza, Machado se cuenta entre sus primeros colaboradores). (En la ilustración, certificado de partida de bautismo de la Parroquia de San Joaquín, donde se cristianó la sobrina de don Antonio Machado).

Su segunda estancia en nuestra ciudad se prolongó algo más de un mes, como hemos podido comprobar por la prensa de la época, que aprovechó para visitar poblaciones cercanas como Jerez el mismo día del bautizo de su sobrina, y el 14 de junio, en que viajó acompañado de su hermano Francisco; dos días más tarde se registra otro viaje a Cádiz, cuna de su abuelo don Antonio Machado Núñez (Cádiz, 1815-Madrid, 1896. Médico, geólogo y antropólogo. Introdujo en España la teoría de Darwin. Tradujo importantes obras científicas. Catedrático de Historia Natural en la Universidad de Sevilla. y de Zoografía en la Universidad Central. Fue Rector de la Universidad hispalense y Gobernador Civil de Sevilla. En 1875, cuando Francisco Giner de los Ríos es detenido y trasladado al Castillo de Santa Catalina en Cádiz, la protesta del profesor Machado Núñez fue una de las numerosas que se levantaron. En octubre de 1876, cuando Giner de los Ríos crea la Institución Libre de Enseñanza, Machado se cuenta entre sus primeros colaboradores). (En la ilustración, certificado de partida de bautismo de la Parroquia de San Joaquín, donde se cristianó la sobrina de don Antonio Machado).

CHICHARITO Y EL RÁCING.

CHICHARITO Y EL RÁCING. EL BINGO DE RC PORTUENSE.

EL BINGO DE RC PORTUENSE. LA CASETA MI CHICHARITO.

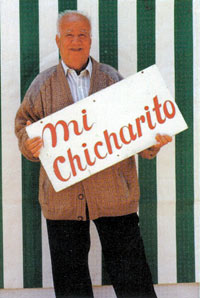

LA CASETA MI CHICHARITO.