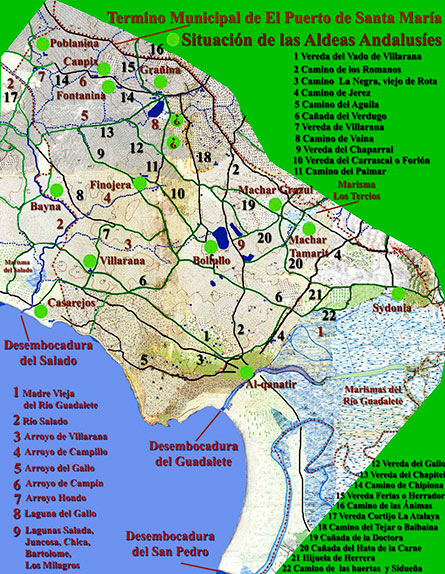

Situación de los cursos de agua, caminos y aldeas andalusíes del término.

Como decíamos en la presentación de esta serie (ver nótula 2.217), comenzaremos nuestro recorrido por las tierras portuenses –en las que sus paisajes y la Historia serán protagonistas- en el arroyo Salado de Rota, el que nace en el lugar nombrado Pozo Salado y captando aguas dulces de arroyos menores, tras 9 kilómetros zigzagueando por los términos de Sanlúcar, Rota y El Puerto –en tramos marcando sus divisorias municipales-, desemboca en la bahía de Cádiz en terrenos ocupados por la Base Naval. Terrenos de marismas se abren en su curso bajo y alto, en el entorno de la desecada laguna del Gallo.

Hoy el Salado de Rota no es ni sombra de lo que fue. Por último, las intervenciones antrópicas realizadas intensivamente durante la segunda mitad del siglo XX con la parcial invasión de su lecho por las tierras de los campos linderos y su canalización artificial para el regadío (obras que a fines de los 80 realizó el Iryda y en 2008 la Agencia Andaluza del Agua) fueron minando y desfigurando la antigua fisonomía del curso fluvial que en el siglo XIII llamaban río de Casarejos y durante la Edad Moderna arroyo Ratonero y Paparratones.

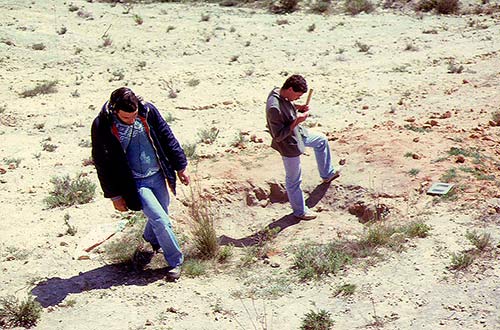

El Salado, abriéndose camino en la campiña. /Foto: Juan José López Amador. 1987.

En la década de los 80, cuando repetidamente recorrimos su curso en compañía de nuestros amigos José Antonio Ruiz y José Ignacio Delgado ‘Nani’, presentaba un estado de conservación notablemente mejor que hoy. Y como para conocer un curso fluvial no hay mejor modo que navegarlo, empleamos una barquita que habíamos construido expresamente para recorrer la laguna Salada (ver nótula 788).

Navegando por el Salado en 1987. / Fotos: Nani y J.J.L.A.

Realmente era delicioso remontar, a percha, como en la laguna, el Salado; especialmente en primavera, cuando sus márgenes estaban repletos de flores. Conocimos entonces un arroyo lleno de vida vegetal en sus riberas –abundante el salado y, más al interior, los carrizos donde anidaban patos y fochas- y sus aguas repletas de lisas, anguilas, robalitos, cangrejos americanos, camarones, almejas, coquinas…

En la imagen de la izquierda, vemos como las nasas también poblaban las aguas del Salado. / Foto: J.J.L.A. 1985

En la imagen de la izquierda, vemos como las nasas también poblaban las aguas del Salado. / Foto: J.J.L.A. 1985

Acaso fuimos los últimos que navegaron por el Salado, porque hasta los últimos años 50 –cuando los campesinos aún habitaban los campos– sus vecinos bajaban el arroyo en barcazas cargadas con los productos hortícolas de sus tierras para venderlas en Rota y Cádiz. Un viejo campero del cortijo de Vaina, que contaba con embarcadero propio, nos lo contó. Hoy sólo navegan los submarinos nucleares que fondean junto a la boca del Salado.

LOS AFLUENTES

Que el Ratonero o Paparratones fue una importante vía de comunicación cultural y comercial –desde fines del tercer milenio anterior a nuestra era y hasta época andalusí (siglo XIII)- es una afirmación que las prospecciones y las puntuales excavaciones arqueológicas realizadas en sus inmediaciones han constatado. (De las aldeas que desde la Edad del Cobre poblaron las riberas del Salado y su zona de influencia escribiremos en próximas entregas.)

Las frondosas riberas del Salado en 1987, antes de su canalización con hormigón. / Foto, J.J.L.A.

El curso del Salado y sus afluentes vertebran al Este gran parte de las ‘tierras negras’ y albarizas que configuran la campiña portuense, siendo cinco los principales arroyos secundarios que irradian sus aguas por el término, que son, desde la boca del Salado aguas arriba y en su margen izquierdo:

El curso del Salado y sus afluentes vertebran al Este gran parte de las ‘tierras negras’ y albarizas que configuran la campiña portuense, siendo cinco los principales arroyos secundarios que irradian sus aguas por el término, que son, desde la boca del Salado aguas arriba y en su margen izquierdo:

-El arroyo de Villarana recorre el extenso pago y donadío de su nombre hasta alcanzar la laguna Salada, cuyas tierras conformaron –ya en época romana- un núcleo agrícola muy destacado dedicado a la explotación de cereales y durante siglos, la despensa de trigo de El Puerto; las tierras que hacia el año 1319 adquirió doña María Alfonso Coronel –entonces viuda de Guzmán el Bueno y señora jurisdiccional de El Puerto- y luego pasaron a manos de los condes y duques de Medinaceli, sus sucesores en el señorío. /En la imagen de la izquierda, puente de madera sobre el arroyo Villarana en 1984. / Foto, J.J.L.A.

Cuando la marea vacía, las piedras sobrepuestas en el Vado de Villarana forman esta cascada. / Foto, J.J.L.A. 1984.

-Le sigue el arroyo de Campillo –al comienzo del siglo XVI lo llamaban arroyo del Serrano-, que brota de las inmediaciones del cruce de las carreteras El Puerto-Sanlúcar y Jerez-Rota. Hoy sólo se alimenta de las aguas de lluvia y de las escorrentías del vecino cerro de Venta Alta, pero antaño nacía en un manantial junto al paraje donde se levantó la alquería andalusí de Fontanina y próximo a donde están los viejos pozos del Duque (de Medinaceli). En la Antigüedad, su cauce, mucho más caudaloso que hoy, propició que junto al arroyo se estableciera un poblado tartésico en los siglos X-IX, del que se excavaron, por vía de urgencia, dos fondos de cabañas en 1984 (Museo Municipal) y 1985 (Diego Ruiz Mata), exhumándose cerámicas que denotan los primeros contactos comerciales tartésicos con navegantes fenicios, antes de que se establecieran en la bahía de Cádiz.

El arroyo de Campillo con sus márgenes inundados, en 1986. / Foto, J.J.L.A.

-El arroyo del Gallo aporta sus aguas al Salado desde la laguna y marisma del Gallo, cuyo entorno, en las laderas de los cerros que lo flanquean, se poblará con aldeas desde la Edad del Cobre –ininterrumpidamente- hasta época andalusí.

El arroyo del Gallo desbordado, en 1996. / Foto, J.J.L.A.

-El arroyo de Campín cruza al norte del término portuense hasta adentrarse en el jerezano. Junto a este curso fluvial nació el poblado del Cobre de Campín, sólo conocido por las prospecciones arqueológicas que realizamos –con José Antonio y Nani- en la década de los 80, pero que si algún día se excava deparará el hallazgo de una importante población, seguramente amurallada.

-Y el arroyo Hondo, que es una bifurcación del de Campín y se adentra en tierras sanluqueñas, cubriendo con los otros cuatro arroyos secundarios y el principal del Salado gran parte del territorio de Isla Cartare.

LA UNIÓN DEL GUADALQUIVIR CON EL SALADO.

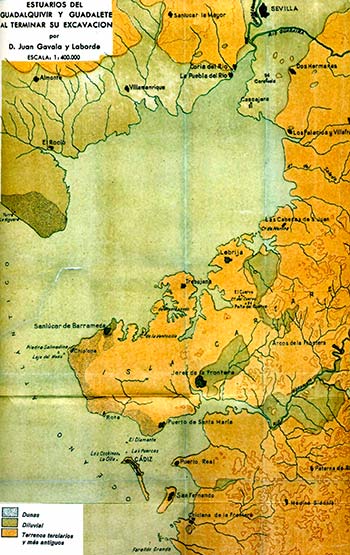

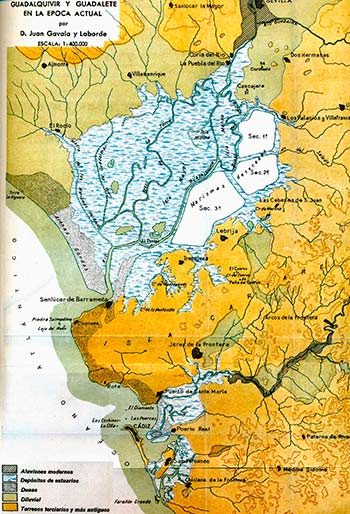

Escribir de la historia natural del arroyo Salado y sus afluentes precisa que nos hagamos eco de una antigua tradición que diversos autores recogieron durante la Edad Moderna y la Contemporánea. Desde mediado el siglo XVI, la historiografía repetidamente apunta a que el curso del Salado formó parte –en un tiempo impreciso- de un antiguo cauce del Guadalquivir, identificado por diferentes autores como la boca occidental “perdida” referida a fines del siglo I antes de Cristo por Estrabón: “…después se halla la desembocadura del Betis [Guadalquivir], dividida en dos brazos; la isla comprendida entre ambas bocas abarca un trecho de costa que tiene cien estadios [18’5 km] o más, según algunos.” (Geographia, III, 1, 9)

Esta identificación la contemplaron, entre otros, Florián de Ocampo (1543), Agustín de Horozco (1598), Bernardo Aldrete (1614), Martín de Roa (1617), Rodrigo Caro (1634), Esteban Rallón (1665) y un largo etcétera. Según ellos, un estero nacido del Guadalquivir se adentraba por las sanluqueñas tierras de Maina y conectaba con el Salado (suponemos que por el afluente de arroyo Hondo).

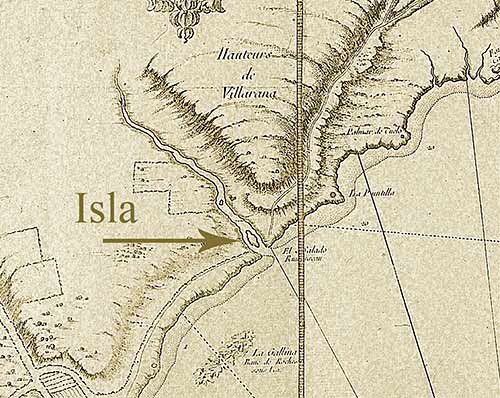

Una segunda conexión la establecieron otros autores a partir del siglo XVIII desde el brazo de la marisma de las Mesas, donde se sitúa la romana Hasta Regia, de cuya cola nace el arroyo Tabajete (junto al que transcurría la calzada de la Vía Augusta). De esta supuesta unión se hicieron eco, entre otros, Enrique Flórez (1752), Bartolomé Gutiérrez (1787), Miguel Cortés López (1835) o Adolfo de Castro (1858). Al respecto, el citado Flórez decía en su España Sagrada (t. IX, cap. I): “...no necesitaremos recurrir a la costa occidental de San Lucar, para buscar la otra boca pues en esta parte junto a Rota se verifica la distancia que Estrabón señala a la costa marítima de la Isla, diciendo que tenía tres leguas y cuarto, o más según otros, […] y esto viene bien con el sitio de junto a Rota, donde vemos actualmente un Arroyo, llamado Ratonero, que baja desde las peñas de Asta y Trebujena, entre las cuales pudo también correr la boca antigua del Betis, pues aun hoy dista poco el nacimiento del Arroyo de la Isla mayor del río, como vemos en el moderno mapa del Reino de Sevilla, ejecutado por el Ingeniero Jefe Don Francisco LLobet…”. /En la imagen de la izquierda, detalle del Mapa del Reino de Sevilla (1748) del ingeniero Francisco Llobet. / Real Academia de la Historia.

Aún en el siglo XX se incidía en este segundo enlace. Así, José Chocomeli precisó en 1940 en su En busca de Tartessos: “…el primer brazo oriental derivaba del lago Ligustino [marismas del Guadalquivir] por bajo de Lebrija, siguiendo las marismas del Bujón, de las Mesas y de Tabajete, arroyo de este nombre, vereda de Ferias [que muere junto a la laguna del Gallo], arroyos del Gallo y Salado de Rota, a desembocar donde hoy lo hace este mismo arroyo.” El mismo trazado lo había marcado en agosto de 1935 el portuense Francisco Ciria (‘Canales y desembocadura del Tartessos’, Diario de Cádiz).

Y es probable que así fuera. Mucho han cambiado los paisajes –más de lo que parece- en los dos últimos milenios, por la acción de la naturaleza y sobre todo por la del hombre. Y hay que tener presente que este paisaje es el espacio en el que Estrabón decía que las poblaciones de los márgenes de las hoy marismas bajas del Guadalquivir –nombraba a Asta (Mesas de Asta, Jerez) y Nabrissa (Lebrija)– habían abierto en sus esteros canales artificiales: “La serie de canales que han sido abiertos por doquier ayudan al tráfico y a las relaciones, tanto entre ellos mismos como con los forasteros. Del mismo modo también en la pleamar se utilizan los brazos confluentes [de los esteros] cuando los istmos que los separan se hacen navegables al quedar anegados. Las naos pasan entonces de los ríos a los esteros y viceversa.” Sobre los esteros, el geógrafo griego remarcaba: “Se llaman esteros a las escotaduras litorales que el agua del mar llena en la pleamar, y por las que se puede navegar remontando la corriente como por los ríos hasta el interior de las tierras y las ciudades de sus orillas.” (Geographia, III, 2, 5 y III, 1, 9)

Marisma de las Mesas de Asta. / Foto, José y Agustín García Lázaro (web entornoajerez).

La conexión del Tabajete con el inmediato arroyo del Gallo –o acaso, apuntamos nosotros, con el de Campín, que se sitúa frente al de Tabajete– quedó cortada en 1877, cuando se construyó la vía férrea entre Jerez–Sanlúcar–Bonanza.

De cualquier forma, dejamos apuntada la vieja tradición (cuando el río suena…) de la antigua unión por vía fluvial de la bahía de Cádiz, a través del Salado de Rota y las campiñas de El Puerto, Sanlúcar y Jerez, con los esteros marismeños del Guadalquivir.

LA ALDEA ANDALUSÍ DE CASAREJOS.

Decíamos que el primer nombre conocido del arroyo Salado de Rota fue el de río de Casarejos, topónimo con el que fue bautizada –en el Libro del Repartimiento (1268) del término portuense- la aldea hispanomusulmana (de nombre árabe desconocido) que existía junto a la orilla izquierda de la desembocadura del Salado en el tiempo que la región gaditano-jerezana fue definitivamente conquistada para el mundo cristiano por Alfonso X.

Detalle de la desembocadura del Salado, donde estuvo Casarejos . / Foto, Google. 2014.

Fue la de Casarejos una de las ocho alquerías andalusíes (de las trece que se distribuían por el término) que se fundaron, probablemente en los siglos X-XI, en el entorno del Salado y de sus afluentes y la laguna del Gallo, nombradas en el Repartimiento como Villarana, Bayna, Finojera, Fontanina, Grañina, Campix, Poblanina y, contiguo a la boca del Salado, Casarejos.

Aporta el documento medieval una interesante información para conocer algunos aspectos de la alquería andalusí, cuyas casas, solares y tierras fueron repartidas en 1268 a 77 repobladores castellanos.

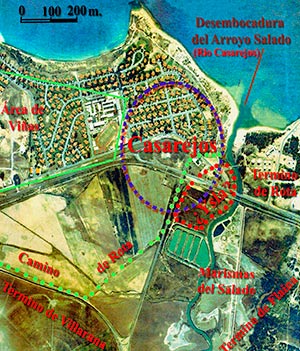

Su término limitaba al sureste con el de Al-Qanatir (El Puerto), al norte con las tierras de las alquerías de Villarana y Bayna y al oeste, en la otra margen del río, con la roteña de Flayna (probablemente emplazada en el yacimiento arqueológico de Las Mezquitillas). La ubicación de Casarejos junto a la boca del Salado indicaría su control del paso del cauce del río –probablemente con barcas- a la otra orilla y al interior de su curso, donde se emplazaban las otras siete aldeas andalusíes. Menciona el Libro del Repartimiento un camino –la carrera de Rota- que enlazaba Al-Qanatir, Casarejos y, por Flayna, con el ribat de Rota. /En la imagen de la izquierda, reconstrucción del entorno de la alquería de Casarejos.

Su término limitaba al sureste con el de Al-Qanatir (El Puerto), al norte con las tierras de las alquerías de Villarana y Bayna y al oeste, en la otra margen del río, con la roteña de Flayna (probablemente emplazada en el yacimiento arqueológico de Las Mezquitillas). La ubicación de Casarejos junto a la boca del Salado indicaría su control del paso del cauce del río –probablemente con barcas- a la otra orilla y al interior de su curso, donde se emplazaban las otras siete aldeas andalusíes. Menciona el Libro del Repartimiento un camino –la carrera de Rota- que enlazaba Al-Qanatir, Casarejos y, por Flayna, con el ribat de Rota. /En la imagen de la izquierda, reconstrucción del entorno de la alquería de Casarejos.

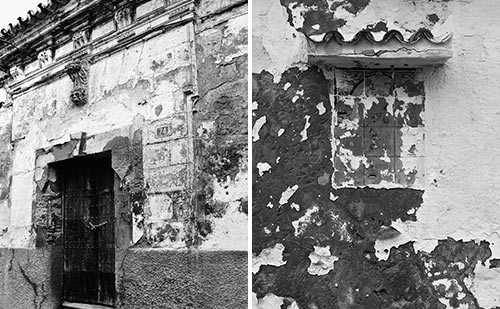

Se desconoce si Casarejos estuvo fortificado -como consta que lo estuvieron otras alquerías del Salado-, pero la repetida mención en el reparto a una pared (o paredes) que servía para delimitar las entregas de los solares y casas a los repobladores, así podría indicarlo: por ejemplo, al decirse “…los palacios grandes como se sigue con la pared aiuso” [abajo] o “…salvo los palacios que se siguen como va la pared ”.

En el centro de la población se situaba su mezquita y –como los arriba citados- varios palacios grandes, que han de entenderse no como hoy, sino casas con más porte constructivo que los del común de la población. Y menciona el Libro dos calles, la rúa “que está de parte del río, la que va a Porluengas” y “la de los Colmeneros”. Y un pozo comunal junto al camino de Al-Qanatir, y junto al pozo tierras públicas, el ejido. Y una cueva –“las casas que están sobre la cueva”-, que seguramente era un gran silo de la Edad del Cobre como los excavados en las inmediaciones del Salado en los años 50 dentro de la Base y en los 80 en La Viña. /En la imagen de la izquierda, ‘Cueva artificial’ de la Edad del Cobre en el yacimiento portuense de La Viña. / Foto, J.J.L.A. 1987.

En el centro de la población se situaba su mezquita y –como los arriba citados- varios palacios grandes, que han de entenderse no como hoy, sino casas con más porte constructivo que los del común de la población. Y menciona el Libro dos calles, la rúa “que está de parte del río, la que va a Porluengas” y “la de los Colmeneros”. Y un pozo comunal junto al camino de Al-Qanatir, y junto al pozo tierras públicas, el ejido. Y una cueva –“las casas que están sobre la cueva”-, que seguramente era un gran silo de la Edad del Cobre como los excavados en las inmediaciones del Salado en los años 50 dentro de la Base y en los 80 en La Viña. /En la imagen de la izquierda, ‘Cueva artificial’ de la Edad del Cobre en el yacimiento portuense de La Viña. / Foto, J.J.L.A. 1987.

También menciona el texto alfonsí una isla e isleta, cuyo terreno también se repartió a los repobladores y que con seguridad se situaba en medio del río, al modo de un bajo formado por la colmatación de sedimentos marinos y fluviales, como aún se reflejaba en la cartografía del siglo XVIII.

La isleta de la boca del Salado en un mapa de 1762.

La economía de Casarejos debió de basarse en la actividad pesquera con la explotación de corrales marinos, que aún se perciben en la margen izquierda de la boca del Salado, nombrados en la cartografía del XIX corral del Cueto. A una estructura pétrea que aún se ve en la misma boca del arroyo –tal vez la huella de un espigón o muelle de incierto origen- parece aludirse al comienzo del deslinde alfonsí (1268) de los términos de Rota y Casarejos: “El primer mojón es el Estapudal que llaman de los Camellos y Casarejos, que parte término con Rota. Han por mojones unas piedras que estaban en el mar que había nombre el Albequer.” Y una segunda base de la economía de Casarejos fue la explotación de las arenas litorales –al igual que en tiempos púnicos y romanos- como viñedos (vino, pasas, uvas), siendo 64 aranzadas las que se repartieron en 1268, linderas a las viñas de los arenales de Al-Qanatir. También tenía Casarejos, hacia el término de Bayna, un terreno menor dedicado a la explotación de cereales, y tierras de jaras con higueras y perales.

Litoral entre El Puerto y Rota. Mapa de Francisco Coello, 1868. La flecha marca el Corral del Cueto.

Tras la ocupación cristiana de la alquería de Casarejos, su repoblación –como ocurrió en las demás a excepción de Al-Qanatir (El Puerto)- no cuajó y la vieja aldea andalusí se abandonó o, quizás, ni siquiera el conjunto de las casas y solares fuesen habitados por sus 77 beneficiarios. Sí perduró en el tiempo la ‘pesquería de Casarejos’ y la explotación de las arenas como viñedos y huertas.

Cuándo el término portuense de Casarejos pasó a integrarse en el roteño es cuestión que no podemos precisar, aunque lo más probable es que ocurriera poco después de 1341, cuando el señorío portuense pasó a manos de Juan de la Cerda I, hijo de Leonor Pérez de Guzmán y nieto, por vía materna, de los arriba citados Guzmán el Bueno y María Alfonso Coronel, también señores, desde 1297, de Rota. / Texto: Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández.

LA ORA MARÍTIMA DE AVIENO

LA ORA MARÍTIMA DE AVIENO La certera identificación del antiguo topónimo con la geografía actual la propugnó por vez primera –tras erróneas propuestas de Adolf Schulten (1921) y Antonio Blázquez (1923)- el ingeniero de minas lebrijano-portuense Juan Gavala y Laborde (ver nótula 442) en 1959, en su obra La Geología de la Costa y Bahía de Cádiz y el poema ‘Ora Maritima’ de Avieno, cuya traducción del texto latino seguiremos.

La certera identificación del antiguo topónimo con la geografía actual la propugnó por vez primera –tras erróneas propuestas de Adolf Schulten (1921) y Antonio Blázquez (1923)- el ingeniero de minas lebrijano-portuense Juan Gavala y Laborde (ver nótula 442) en 1959, en su obra La Geología de la Costa y Bahía de Cádiz y el poema ‘Ora Maritima’ de Avieno, cuya traducción del texto latino seguiremos.

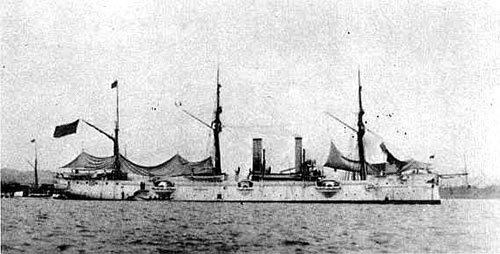

En febrero de 1890 es promovido al grado de teniente de Navío. Una Real Orden de fecha 11 de abril de 1893 lo destina a Filipinas y se encarga de los Guardias Marinas que prestan servicios en las Escuadras de Instrucción destinados en dicho Apostadero. Meses después es nombrado comandante del “Albany”, cesando en marzo de 1894 para coger el mando del cañonero “Paraguay”. Y es en esta lejana colonia, sumergida en la guerra por su independencia, donde iniciaría el tramo más brillante de su carrera profesional. Allí obtiene tres condecoraciones casi seguidas: en julio de 1897, la Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar, con distintivo rojo, por las operaciones de Mindanao; en noviembre de ese mismo año la Cruz de 1ª Clase de María Cristina por los méritos que contrajo en el rio Paombong y en octubre de 1898, terminada la guerra, Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar, con distintivo blanco por servicios prestados a lo largo de toda la campaña de Filipinas. /En la imagen, la revista El Mundo Naval Ilustrado que nace con los enfrentamientos con Cuba y Filipinas.

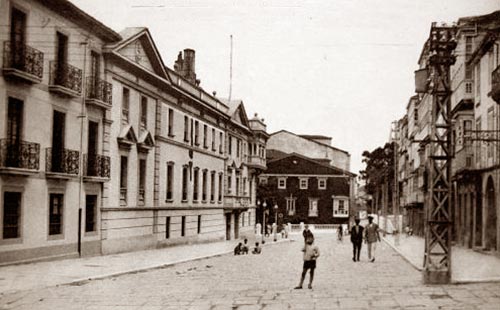

En febrero de 1890 es promovido al grado de teniente de Navío. Una Real Orden de fecha 11 de abril de 1893 lo destina a Filipinas y se encarga de los Guardias Marinas que prestan servicios en las Escuadras de Instrucción destinados en dicho Apostadero. Meses después es nombrado comandante del “Albany”, cesando en marzo de 1894 para coger el mando del cañonero “Paraguay”. Y es en esta lejana colonia, sumergida en la guerra por su independencia, donde iniciaría el tramo más brillante de su carrera profesional. Allí obtiene tres condecoraciones casi seguidas: en julio de 1897, la Cruz de 1ª Clase al Mérito Militar, con distintivo rojo, por las operaciones de Mindanao; en noviembre de ese mismo año la Cruz de 1ª Clase de María Cristina por los méritos que contrajo en el rio Paombong y en octubre de 1898, terminada la guerra, Cruz de 1ª Clase del Mérito Militar, con distintivo blanco por servicios prestados a lo largo de toda la campaña de Filipinas. /En la imagen, la revista El Mundo Naval Ilustrado que nace con los enfrentamientos con Cuba y Filipinas. Fue repatriado en los primeros días de 1899, embarcando el día de Reyes con destino a Cádiz. En esa fecha, tenía 36 años, graduado como teniente de Navío, consiguiendo una licencia de casi seis meses por enfermedad y repatriación, designándosele después como segundo comandante de la Ayudantía de Marina de Huelva. Tengo la impresión de que no le gustó nada ser segundo y, de hecho, no se incorporó hasta noviembre de 1900, pero ya como comandante de la Ayudantía. Estaba aún soltero, aunque por poco tiempo, pues el 24 de agosto de 1901 contrajo matrimonio en la iglesia Mayor Prioral con la hija del bodeguero local Ramón Jiménez Dávila, María del Carmen Jiménez Mateos, que tenía en esa fecha 25 años. La ceremonia, un tanto extraña, pues se celebró a las cinco de la mañana en la capilla de la Patrona, con la novia vestida de negro, fue oficiada por don Antonio Iñigo, en presencia del abogado Lorenzo González Villagrán, secretario del Juzgado, actuando de testigos Rafael Franco Gil y José Molares Delgado. /En la imagen de la izquierda, camarín de la Virgen de los Milagros, en cuya capilla se casó nuestro paisano en 1900. /Foto: Justino Castroverde de principios del S. XX.

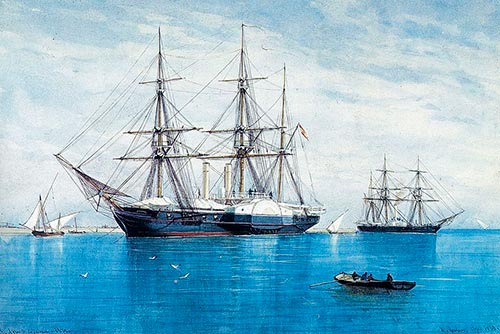

Fue repatriado en los primeros días de 1899, embarcando el día de Reyes con destino a Cádiz. En esa fecha, tenía 36 años, graduado como teniente de Navío, consiguiendo una licencia de casi seis meses por enfermedad y repatriación, designándosele después como segundo comandante de la Ayudantía de Marina de Huelva. Tengo la impresión de que no le gustó nada ser segundo y, de hecho, no se incorporó hasta noviembre de 1900, pero ya como comandante de la Ayudantía. Estaba aún soltero, aunque por poco tiempo, pues el 24 de agosto de 1901 contrajo matrimonio en la iglesia Mayor Prioral con la hija del bodeguero local Ramón Jiménez Dávila, María del Carmen Jiménez Mateos, que tenía en esa fecha 25 años. La ceremonia, un tanto extraña, pues se celebró a las cinco de la mañana en la capilla de la Patrona, con la novia vestida de negro, fue oficiada por don Antonio Iñigo, en presencia del abogado Lorenzo González Villagrán, secretario del Juzgado, actuando de testigos Rafael Franco Gil y José Molares Delgado. /En la imagen de la izquierda, camarín de la Virgen de los Milagros, en cuya capilla se casó nuestro paisano en 1900. /Foto: Justino Castroverde de principios del S. XX. En 1912 asciende a capitán de Fragata y en 1914, con esta graduación ejerce como segundo comandante en los cruceros “Reina Regente”, Extremadura” y el cañonero “María de Molina”. En 1916 asciende nuevamente a capitán de Navío y en 1917 es nombrado comandante del acorazado “Pelayo” en el que inició su carrera militar.

En 1912 asciende a capitán de Fragata y en 1914, con esta graduación ejerce como segundo comandante en los cruceros “Reina Regente”, Extremadura” y el cañonero “María de Molina”. En 1916 asciende nuevamente a capitán de Navío y en 1917 es nombrado comandante del acorazado “Pelayo” en el que inició su carrera militar.

El cuadro de la Virgen del Rosario ‘La Galeona’ vuelve a su capillita 20 años después tras una larga y dificultosa restauración o podríamos decir mas bien ‘renacer’ dado su estado de conservación. Participaron amigos que ya nos dejaron, Clemente, Faelo Poullet y otros que felizmente pueden aun disfrutarla J. Luis Villar, Ángel Pantoja etc. Es una pena el cableado tercermundista que le acompaña ¿para cuando su ordenación? /Texto y foto: Julián Flores Vencelá.

El cuadro de la Virgen del Rosario ‘La Galeona’ vuelve a su capillita 20 años después tras una larga y dificultosa restauración o podríamos decir mas bien ‘renacer’ dado su estado de conservación. Participaron amigos que ya nos dejaron, Clemente, Faelo Poullet y otros que felizmente pueden aun disfrutarla J. Luis Villar, Ángel Pantoja etc. Es una pena el cableado tercermundista que le acompaña ¿para cuando su ordenación? /Texto y foto: Julián Flores Vencelá. El sacerdote don Diego de Ojeda fundó en 1512 un hospital donde se atendiese a los forzados, cuya capilla fue elevada a la categoría de basílica lateranense por Breve de León X en 1514. /En la imagen de la izquierda, el cuadro, antes de su restauración, en 1982. Foto: Fernando Vidal.1982. Guía Histórico Artística de El Puerto de Santa María.

El sacerdote don Diego de Ojeda fundó en 1512 un hospital donde se atendiese a los forzados, cuya capilla fue elevada a la categoría de basílica lateranense por Breve de León X en 1514. /En la imagen de la izquierda, el cuadro, antes de su restauración, en 1982. Foto: Fernando Vidal.1982. Guía Histórico Artística de El Puerto de Santa María.  Los oficiales y tripulaciones de las galeras reales construyeron, hacia 1564, una Cofradía protegida por el comendador don Luis de Requeséns. Se tituló de la Piedad y de la Caridad, y fue confirmada por el Papa San Pío V quien, a petición del Generalísimo dc la Santa Liga, don Juan de Austria, concedió no solamente la confirmación de lo ya hecho, sino que lo amplió con la facultad singularísima de investir al capellán de la Hermandad con la prerrogativa de ser el Ordinario de la Armada, siempre que se fundasen cuatro hospitales, a lo menos, para forzados, que se intitulasen de la Santa Liga, como consta en el Breve de dicho Pontífice de 19 de marzo de 1569. /Cruce de las calles Pozuelo o Federico Rubio con Pagador Natera o Dr. Palou. Foto: J.F.V.

Los oficiales y tripulaciones de las galeras reales construyeron, hacia 1564, una Cofradía protegida por el comendador don Luis de Requeséns. Se tituló de la Piedad y de la Caridad, y fue confirmada por el Papa San Pío V quien, a petición del Generalísimo dc la Santa Liga, don Juan de Austria, concedió no solamente la confirmación de lo ya hecho, sino que lo amplió con la facultad singularísima de investir al capellán de la Hermandad con la prerrogativa de ser el Ordinario de la Armada, siempre que se fundasen cuatro hospitales, a lo menos, para forzados, que se intitulasen de la Santa Liga, como consta en el Breve de dicho Pontífice de 19 de marzo de 1569. /Cruce de las calles Pozuelo o Federico Rubio con Pagador Natera o Dr. Palou. Foto: J.F.V.

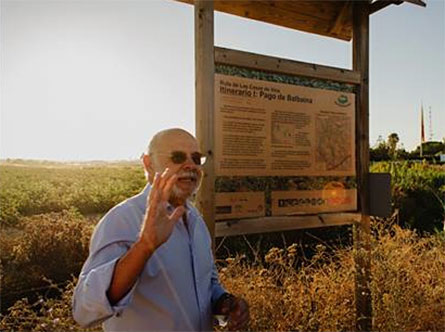

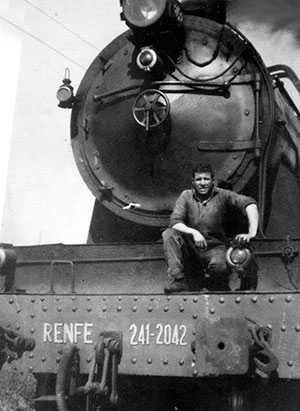

Francisco Romero Peña, 78 años, nacido en El Puerto de Santa María. Entró como fogonero en los trenes que hacían el trayecto Atocha-Madrid aunque pronto se trasladó a Sevilla integrándose en el servicio de la línea de Cádiz-Madrid en el trayecto entre la Bahía y Alcázar de San Juan, primero con máquina de vapor, después en el Expreso y en el Rápido. Eran tiempos en el que el viaje entre Sevilla y Cádiz se invertían cerca de tres horas y media. "En el viaje que realizábamos en el Expreso, teníamos que realizar una parada de 20 minutos a la espera de otra unidad, acoplándose dos composiciones que se reforzaban con cambios de máquinas lo que alargaba el tiempo de viaje. /A la izquierda, una imagen actual de Paco Romero.

Francisco Romero Peña, 78 años, nacido en El Puerto de Santa María. Entró como fogonero en los trenes que hacían el trayecto Atocha-Madrid aunque pronto se trasladó a Sevilla integrándose en el servicio de la línea de Cádiz-Madrid en el trayecto entre la Bahía y Alcázar de San Juan, primero con máquina de vapor, después en el Expreso y en el Rápido. Eran tiempos en el que el viaje entre Sevilla y Cádiz se invertían cerca de tres horas y media. "En el viaje que realizábamos en el Expreso, teníamos que realizar una parada de 20 minutos a la espera de otra unidad, acoplándose dos composiciones que se reforzaban con cambios de máquinas lo que alargaba el tiempo de viaje. /A la izquierda, una imagen actual de Paco Romero. MI VIEJO CANASTO.

MI VIEJO CANASTO. Nada que ver con lo que pasaba hace 150 años, cuando comenzó a funcionar la primera línea ferroviaria entre Cádiz y Madrid, con las primitivas locomotoras a vapor y vagones (y asientos) de madera. Entonces, y nos situamos en 1867 (los intentos de unir ambas ciudades datan de 1852), este mismo trayecto consumía 25 horas de duración en cada sentido, ¡más de una jornada!, en un viaje que no parecía que fuera eterno... simplemente lo era y donde a las paradas en las ciudades con estación intermedias se unía las que se hacían para aprovisionarse del agua con la que funcionaba la máquina de tracción. /De joven, abajo a la derecha, haciendo el Servicio Militar en la Unidad de Ferrocarriles de Madrid-Atocha. Año 1955.

Nada que ver con lo que pasaba hace 150 años, cuando comenzó a funcionar la primera línea ferroviaria entre Cádiz y Madrid, con las primitivas locomotoras a vapor y vagones (y asientos) de madera. Entonces, y nos situamos en 1867 (los intentos de unir ambas ciudades datan de 1852), este mismo trayecto consumía 25 horas de duración en cada sentido, ¡más de una jornada!, en un viaje que no parecía que fuera eterno... simplemente lo era y donde a las paradas en las ciudades con estación intermedias se unía las que se hacían para aprovisionarse del agua con la que funcionaba la máquina de tracción. /De joven, abajo a la derecha, haciendo el Servicio Militar en la Unidad de Ferrocarriles de Madrid-Atocha. Año 1955. FUNDACIÓN DE FERROCARRILES.

FUNDACIÓN DE FERROCARRILES. En 1970, el viaje ya está por debajo de los 10 horas; 8 en 1980 y poco más de 7 horas en 1990. La Alta Velocidad nacida en 1992 fue ya en no va más, mostrando el contraste de un viaje rápido y cómodo entre Sevilla y Madrid, y el viaje lento y algo menos cómodo entre la capital hispalense y Cádiz, hasta ahora en la que las eternas obras de duplicación de la vía férrea están a punto de terminar el horizonte de bajar de las 4 horas lo que en el origen de los tiempos se hacía en 25 es una realidad al alcance de la mano, y del billete del pasajero. /En la imagen de la izquierda, Francisco Romero (agachado) junto a Ventura, fogonero militar, y Francisco en la Locomota 1.740.

En 1970, el viaje ya está por debajo de los 10 horas; 8 en 1980 y poco más de 7 horas en 1990. La Alta Velocidad nacida en 1992 fue ya en no va más, mostrando el contraste de un viaje rápido y cómodo entre Sevilla y Madrid, y el viaje lento y algo menos cómodo entre la capital hispalense y Cádiz, hasta ahora en la que las eternas obras de duplicación de la vía férrea están a punto de terminar el horizonte de bajar de las 4 horas lo que en el origen de los tiempos se hacía en 25 es una realidad al alcance de la mano, y del billete del pasajero. /En la imagen de la izquierda, Francisco Romero (agachado) junto a Ventura, fogonero militar, y Francisco en la Locomota 1.740.

(continuación).

(continuación).

AYUDANTE DE MARINA EN EL PUERTO.

AYUDANTE DE MARINA EN EL PUERTO.

El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

El 18 de agosto de 1818 --en una semana se cumplirán 196 años de su alumbramiento-- nació en El Puerto de Santa María Juan de Winthuysen Martínez de Baños, hijo de don Pedro de Winthuysen y Bustillo y de doña Felipa Martínez de Baños. Por aquel entonces se encontraba España en pleno Sexenio Absolutista. Tras aceptar el rey Fernando VII la propuesta para la restauración de la monarquía absoluta y con el apoyo de los antiliberales y del ejército, sometió al país a seis años en los que dominarían los sectores más reaccionarios de la sociedad. /En la imagen de la izquierda, retrato deJuan de Winthuysen a los 30 años de edad, siendo entonces teniente de navío.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

Al mes siguiente, salió con la escolta de una bombarda y un falucho cargados de pólvora para el Ejército de Cataluña y otro falucho que transportaba a Valencia cuatro cañones de a 24. Cinco días después, el 17 de mayo, entró en Barcelona donde permaneció unos días. El 22 entró en los Alfaques, donde el bergantín de su destino se situaría el día 26 frente a la Rápita para proteger su ocupación que se produciría la noche del 31, en el momento en que hicieron fuego desde las casas de la Rápita al Castillo de San Carlos y a las embarcaciones apostadas sobre el muelle; habiéndosele encomendado a Winthuysen la labor de encargarse del primer bote de la fragata Cortés, que allí se encontraba, con el que les hizo fuego para ahuyentarlos. /Nuestro protagonista estaba en posesión de la Cruz de la Marina.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.

La Regente, María Cristina, había estado un tiempo en Barcelona con su hija Isabel con la intención de sanar en lo posible una alergia dermatológica que sufría la futura reina, Allí mismo se entrevistó con Espartero aunque poco después tuvo lugar una serie de altercados entre los partidarios de Maria Cristina y los de Espartero que obligaron a la Regente a trasladarse a Valencia. /En la imagen de la izquierda, la regente, María Cristina de Borbón.