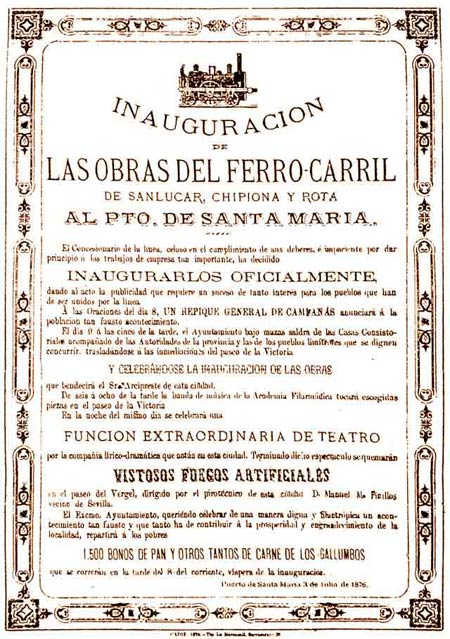

Hablábamos ayer de Vicente Merello Alberti, promotor de un proyecto ferroviario que nunca vería la luz. Hoy nos referimos a esa vasta dinastía entroncada en El Puerto.

Los fundadores de esta saga familiar fueron Julio Vicente Merello Cherisola, natural de Génova y Catalina Alberti Ravina, gaditana, que se casan en El Puerto en 1839 y aquí se instalan, dedicándose al negocio vinícola. En El Puerto nacen sus hijos Vicente, Agustín, Julio, Ernesto y Eduardo Merello Alberti, por este orden. Vicente, dedicado al comercio, que casó con Josefa Alberti Sánchez-Bustamante. Tuvieron tres hijas, las cuales fallecieron sin descendencia; Julio, ingeniero de Obras Públicas, que se estableció primero en Huelva y, posteriormente, en Cádiz, donde ejerció como Ingeniero Jefe de la Provincia y, posteriormente, como Inspector del Cuerpo de Ingenieros. Estuvo casado con Elvira Llasera Garrido. Su hijo Eduardo Merello Llasera ocupó el cargo de sub-secretario de Industria y Comercio en la década de los 50. Acabó perdiéndose el apellido por falta de varonía.

La familia Merello Llasera, en 1900. 1. José Díaz Brau (marido de la 6). 2. Eduardo Merello Llasera. 3. Julio M.L. 4. Rosario M.L. 5. José Luis M.L. 6 Elvira M.L. 7. Elvira Llasera Garrido, 8 Julio Merello Alberti, 9, Luisa M.L. 10 José Díaz Merello (hijo de 1 y 6). 11. Ana M.L. 12 María M.L. (cuñada y segunda mujer de 1). Ignacio M.L.

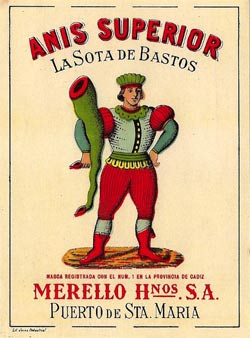

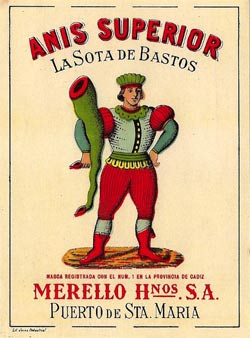

Continuamos con Ernesto, casado con María Teresa Otero Sanchez-Bustamante. Igual que el anterior, en la 3ª generación se perdió el apellido; Eduardo, corresponsal de banca, que casó con Ramona Docavo Alberti, de cuya unión tuvieron tres hijos varones, los cuales entroncaron con diversas y conocidas familias portuenses: los Gaztelu, Govantes, Jiménez o Cuvillo, entre otras. Finalmente, Agustín Merello Alberti, fue el más buscavida de sus hermanos, posiblemente obligado por su carga familiar. Sus actividades profesionales eran varias. Entre ellas, la más productiva y rentable, quizás, la de contratista de obras. Un ejemplo de esta actividad lo hemos encontrado en los Protocolos Notariales de El Puerto de 1879. Se trata de un documento de cesión de derechos, en realidad una subcontrata, de las obras nuevas de la carretera de Benaocaz a Utrera que se había adjudicado en casi medio millón de pesetas “de las de entonces” para realizar dicha obra en un periodo de 5 años, adjudicación que, mediante este documento notarial que citamos, traspasa a José de la Cuesta Gómez. (En la imagen, Anís La Sota de Bastos, de Merello Hermanos, 'marca registrada con el núm. 1 de la provinica de Cádiz).

Continuamos con Ernesto, casado con María Teresa Otero Sanchez-Bustamante. Igual que el anterior, en la 3ª generación se perdió el apellido; Eduardo, corresponsal de banca, que casó con Ramona Docavo Alberti, de cuya unión tuvieron tres hijos varones, los cuales entroncaron con diversas y conocidas familias portuenses: los Gaztelu, Govantes, Jiménez o Cuvillo, entre otras. Finalmente, Agustín Merello Alberti, fue el más buscavida de sus hermanos, posiblemente obligado por su carga familiar. Sus actividades profesionales eran varias. Entre ellas, la más productiva y rentable, quizás, la de contratista de obras. Un ejemplo de esta actividad lo hemos encontrado en los Protocolos Notariales de El Puerto de 1879. Se trata de un documento de cesión de derechos, en realidad una subcontrata, de las obras nuevas de la carretera de Benaocaz a Utrera que se había adjudicado en casi medio millón de pesetas “de las de entonces” para realizar dicha obra en un periodo de 5 años, adjudicación que, mediante este documento notarial que citamos, traspasa a José de la Cuesta Gómez. (En la imagen, Anís La Sota de Bastos, de Merello Hermanos, 'marca registrada con el núm. 1 de la provinica de Cádiz).

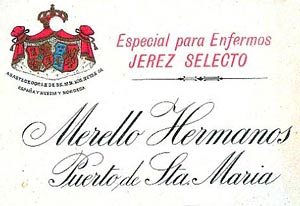

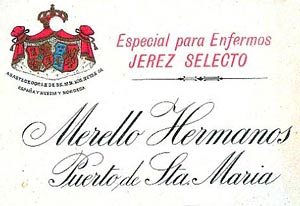

Todos los hermanos, sus esposas e hijos vivían en la misma casa, formando una comunidad familiar alrededor de los padres, compartiendo cocina, comedor, salón y otras dependencias de la finca, situada en la calle Fernán Caballero. En el documento notarial de partición de bienes de Ernesto Merello Alberti, fallecido en 1890, se indica: “… no se determinan los muebles porque el finado, junto con sus cuatro hermanos restantes, esposa e hijos, todos vivían en una sola casa reunidos, constituyendo una sola familia.” (Etiqueta de 'Jerez Selecto, especial para enfermos', de Merello Hermanos. Proveedores de SS MM los Reyes de España, Suecia y Noruega, según reza en la etiqueta).

Todos los hermanos, sus esposas e hijos vivían en la misma casa, formando una comunidad familiar alrededor de los padres, compartiendo cocina, comedor, salón y otras dependencias de la finca, situada en la calle Fernán Caballero. En el documento notarial de partición de bienes de Ernesto Merello Alberti, fallecido en 1890, se indica: “… no se determinan los muebles porque el finado, junto con sus cuatro hermanos restantes, esposa e hijos, todos vivían en una sola casa reunidos, constituyendo una sola familia.” (Etiqueta de 'Jerez Selecto, especial para enfermos', de Merello Hermanos. Proveedores de SS MM los Reyes de España, Suecia y Noruega, según reza en la etiqueta).

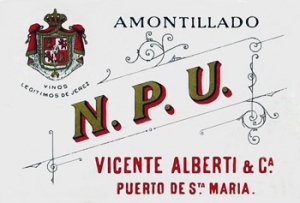

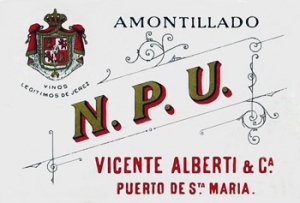

A continuación de la especie de comuna familiar, donde se encuentra actualmente un convento de religiosas, haciendo esquina con la calle Jesús Nazareno existía una finca propiedad de doña María Catalina Alberti que heredaron los hermanos Merello, nombre comercial que utilizaban para comercializar sus productos, cuyas bodegas se encontraban en esa misma calle, a continuación de la casa antes citada, aunque con entrada por la calle paralela de Los Moros. El negocio de extracción de vinos, sin ser de los más importantes en su época, más o menos podemos ubicarlo entre los treinta principales criadores y exportadores de la localidad, contando con viñedos propios en el término de Jerez en los pagos denominados “Santo Domingo”, “Tablajete” y “Balcargado”, utilizando en anuncios publicitarios y en las etiquetas de sus productos la leyenda: “Proveedores de S.M. el Rey de Suecia.” (Etiqueta de Amontillado N.P.U. de Vicente Alberti, padre de Rafael Alberti. Debajo, firma del padre del poeta, Vicente Alberti Sánchez-Bustamante)

A continuación de la especie de comuna familiar, donde se encuentra actualmente un convento de religiosas, haciendo esquina con la calle Jesús Nazareno existía una finca propiedad de doña María Catalina Alberti que heredaron los hermanos Merello, nombre comercial que utilizaban para comercializar sus productos, cuyas bodegas se encontraban en esa misma calle, a continuación de la casa antes citada, aunque con entrada por la calle paralela de Los Moros. El negocio de extracción de vinos, sin ser de los más importantes en su época, más o menos podemos ubicarlo entre los treinta principales criadores y exportadores de la localidad, contando con viñedos propios en el término de Jerez en los pagos denominados “Santo Domingo”, “Tablajete” y “Balcargado”, utilizando en anuncios publicitarios y en las etiquetas de sus productos la leyenda: “Proveedores de S.M. el Rey de Suecia.” (Etiqueta de Amontillado N.P.U. de Vicente Alberti, padre de Rafael Alberti. Debajo, firma del padre del poeta, Vicente Alberti Sánchez-Bustamante)

En el verano de 1892, Eduardo Merello fue designado tutor y defensor de sus sobrinos carnales José María, Rafael y Ernesto Merello Otero, en la partición judicial de los bienes de su hermano Ernesto, fallecido abintestato el 18 de mayo de 1890, debiendo fraccionarse lógicamente sus bienes entre los herederos, siendo el comienzo de la desmembración de la unidad económica mantenida por los hermanos, continuadores del negocio iniciado por el padre, compañía que alcanzaría poco después su disolución casi definitiva al morir otro de los hermanos.

Agustín Merello Alberti, falleció el 12 de abril de 1893, contando 51 años de edad. Su numerosa prole, de 10 u 11 hijos, serían los progenitores de la práctica totalidad de los portuenses contemporáneos de este apellido –Merello Alvarez, Merello López de Meneses, Merello Cuvillo, Merello Govantes, Merello Pastor, Merello Díez, Merello Reynolds, Terry Merello y Castro Merello- y también herederos del 1/5 de participación en los negocios familiares mencionados que correspondía al padre. Por otra parte, la de su otro hermano Julio, Merello Alberti (en la imagen de la izquierda) existió una desvinculación física, al estudiar ingeniería y cambiar su residencia por motivos profesionales, contribuyendo todos estos motivos apuntados a que, en los primeros años del siglo XX ya no existiese el pequeño imperio comercial forjado por Vicente Merello medio siglo antes.

Agustín Merello Alberti, falleció el 12 de abril de 1893, contando 51 años de edad. Su numerosa prole, de 10 u 11 hijos, serían los progenitores de la práctica totalidad de los portuenses contemporáneos de este apellido –Merello Alvarez, Merello López de Meneses, Merello Cuvillo, Merello Govantes, Merello Pastor, Merello Díez, Merello Reynolds, Terry Merello y Castro Merello- y también herederos del 1/5 de participación en los negocios familiares mencionados que correspondía al padre. Por otra parte, la de su otro hermano Julio, Merello Alberti (en la imagen de la izquierda) existió una desvinculación física, al estudiar ingeniería y cambiar su residencia por motivos profesionales, contribuyendo todos estos motivos apuntados a que, en los primeros años del siglo XX ya no existiese el pequeño imperio comercial forjado por Vicente Merello medio siglo antes.

Citamos a los hijos de Agustín Merello Alberti y Maria Gómez Rull, su prolífica esposa, que fueron:

Citamos a los hijos de Agustín Merello Alberti y Maria Gómez Rull, su prolífica esposa, que fueron:

01.-JOSE MERELLO GOMEZ. Casó con MARIA BADANO (2 descendientes)

02.-MARIA MERELLO GOMEZ & VICENTE ALBERTI SANCHEZ BUSTAMANTE (6 descendientes, entre ellos Rafael Alberti Merello, el poeta universal) En la imagen de la izquierda, María Merello Gómez, madre del poeta.

03.-CARMEN MERELLO GOMEZ (MONJA)

03.-CARMEN MERELLO GOMEZ (MONJA)

04.-JESUS MERELLO GOMEZ & Mª PEPA ALVAREZ-CAMPANA (Otra familia muy prolífica, que llegó a tener hasta 13 descendientes, entre ellos la reconocida Isabel Merello Alvarez-Campana, Vda. de Terry (en la imagen inferior) y su hermana María, la pequeña, --nótula núm. 410--, Agustín Merello Alvarez-Campana, padre de Agustín Merello del Cuvillo --nótula 262-- y Rafael Merello del Cuvillo, --nótula 306--)

05.-MILAGROS MERELLO GOMEZ (MONJA)

06.-AGUSTIN MERELLO GOMEZ & INES MURPHY (5 descendientes)

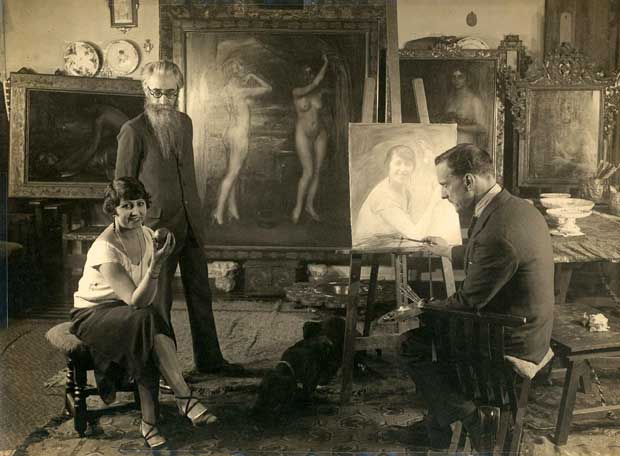

07.-MIGUEL MERELLO GOMEZ & MATILDE REYNOLDS (6 descendientes, entre ellos el abogado y Juez Municipal de El Puerto, Agustín Merello Reynolds, su hermana Matildina, que hacía unas tartas para la calle que tenían fama. Un nieto de esta unión, hijo de Miguel Merello Reynolds es el pintor afincado entre Madrid y Valencia, José Manuel Merello Arvilla).

Foto de familia de la boda de Miguel Merello Gómez con Matilde Reynolds Esteban, celebrada en Estremoz (Portugal) en 1920. Los novios son los que están en el centro, él con bigotito. A su lado su hermana Pepita y su marido Pedro Castro.

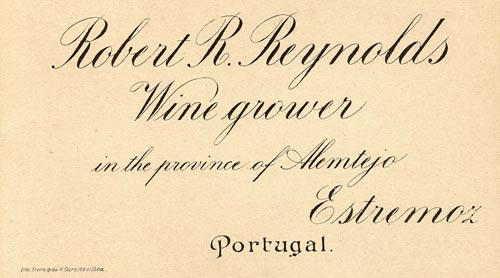

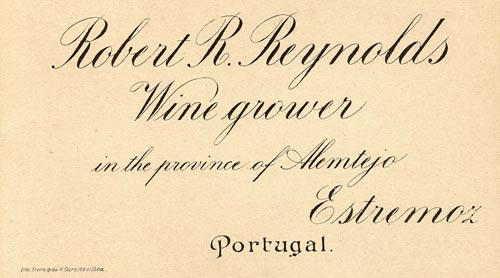

Etiqueta de Vinos de Alentejo (Portugal) de los Reynolds, emparentados con los Merello.

08.-ELISA MERELLO GOMEZ (MONJA)

08.-ELISA MERELLO GOMEZ (MONJA)

09.-DOLORES MERELLO GÓMEZ & FERNANDO TERRY CUVILLO (sin descendencia)

10.-JOSEFA MERELLO GOMEZ & PEDRO CASTRO NARANJO (5 descendientes, entre ellos, en la imagen de la izquierda, Miguel Castro Merello, alcalde que fue de la Ciudad entre 1958 y 1960)

FRANCISCO MERELLO GOMEZ (No tengo certeza. Podría ser un párvulo fallecido)

(Texto: Antonio Gutiérrez, A.C. Puertoguía).

A su jubilación pasó a manos de su yerno, Francisco Gómez Mateos, auxiliado por su mujer, Isabel Real Sánchez y la hermana de ésta, Francisca, hermana de Pepe ‘el de la Draga’. Al fallecer Francisco, el establecimiento pasa a ser regentado --no solo la cocina-- directamente por su viuda, Isabel Real, quien continúa gestionándolo en la actualidad. (A la izquierda, el desaparecido Francisco Gómez Mateos).

A su jubilación pasó a manos de su yerno, Francisco Gómez Mateos, auxiliado por su mujer, Isabel Real Sánchez y la hermana de ésta, Francisca, hermana de Pepe ‘el de la Draga’. Al fallecer Francisco, el establecimiento pasa a ser regentado --no solo la cocina-- directamente por su viuda, Isabel Real, quien continúa gestionándolo en la actualidad. (A la izquierda, el desaparecido Francisco Gómez Mateos).

Con anterioridad en 1779, en la plaza existían dos tiendas de montañeses, propias de Francisco Ruiz de Oreña y Juan de la Torre, y en 1804, dos tabernas --acaso en los mismos locales-- de Pedro Gómez Quijano, en donde también se freía pescado».

Con anterioridad en 1779, en la plaza existían dos tiendas de montañeses, propias de Francisco Ruiz de Oreña y Juan de la Torre, y en 1804, dos tabernas --acaso en los mismos locales-- de Pedro Gómez Quijano, en donde también se freía pescado». En la actualidad dicho establecimiento, al que es asidua en sus estancias en El Puerto la eurovisiva

En la actualidad dicho establecimiento, al que es asidua en sus estancias en El Puerto la eurovisiva

El doctor Medinilla propuso la plaza de toros, por su ventilación y aislamiento de la población. Después se pensó en el edificio de Santo Domingo que había quedado vacío al trasladarse el ayuntamiento a la nueva sede en la actual plaza de Isaac Peral. También se barajó la posibilidad de instalarlos en las antiguas dependencias del colegio de la Aurora, en calle San Sebastián pero la rehabilitación resultaba excesivamente costosa. Finalmente, mediado octubre de 1898, se decidió fuera el recinto anexo a la penitenciaría de La Victoria, lugar cercano a la estación de ferrocarril y lo suficientemente alejado del casco urbano el sitio donde atender a los repatriados enfermos y el recinto donde debían pasar la cuarentena aquellos soldados sospechosos de estar incubando la enfermedad. (En la imagen, una ambulancia antigua, en un carro cubierto, tirado por un semoviente).

El doctor Medinilla propuso la plaza de toros, por su ventilación y aislamiento de la población. Después se pensó en el edificio de Santo Domingo que había quedado vacío al trasladarse el ayuntamiento a la nueva sede en la actual plaza de Isaac Peral. También se barajó la posibilidad de instalarlos en las antiguas dependencias del colegio de la Aurora, en calle San Sebastián pero la rehabilitación resultaba excesivamente costosa. Finalmente, mediado octubre de 1898, se decidió fuera el recinto anexo a la penitenciaría de La Victoria, lugar cercano a la estación de ferrocarril y lo suficientemente alejado del casco urbano el sitio donde atender a los repatriados enfermos y el recinto donde debían pasar la cuarentena aquellos soldados sospechosos de estar incubando la enfermedad. (En la imagen, una ambulancia antigua, en un carro cubierto, tirado por un semoviente).

Dado que el archivo de la Cruz Roja Local es prácticamente inexistente por un periodo que abarca entre que fuera desmilitarizada, --hará aproximadamente 25 años-- y su fundación, invitamos a los lectores de Gente de El Puerto que tengan algún tipo de documento, fotografía, recorte de prensa, insignias, recuerdos, bonos, etc… nos lo hagan llegar (original o copia) para la creación de un fondo documental de dicha institución benéfica, que será entregado a la misma para su catalogación y archivo. La Cruz Roja cuenta en El Puerto con más de 100 años de existencia.

Dado que el archivo de la Cruz Roja Local es prácticamente inexistente por un periodo que abarca entre que fuera desmilitarizada, --hará aproximadamente 25 años-- y su fundación, invitamos a los lectores de Gente de El Puerto que tengan algún tipo de documento, fotografía, recorte de prensa, insignias, recuerdos, bonos, etc… nos lo hagan llegar (original o copia) para la creación de un fondo documental de dicha institución benéfica, que será entregado a la misma para su catalogación y archivo. La Cruz Roja cuenta en El Puerto con más de 100 años de existencia.

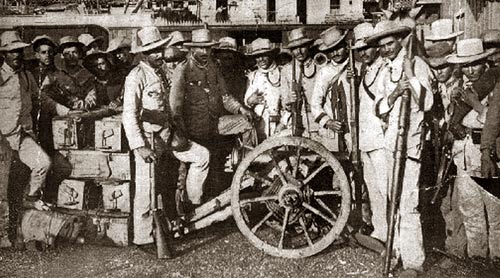

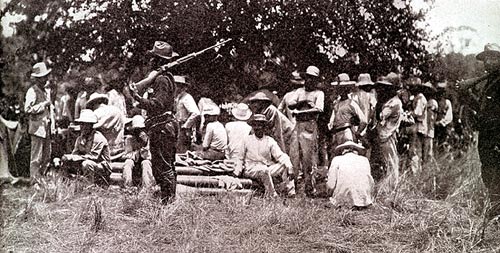

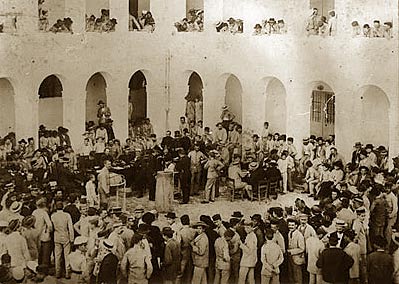

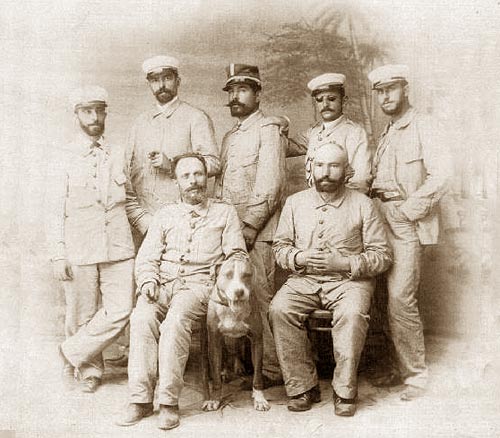

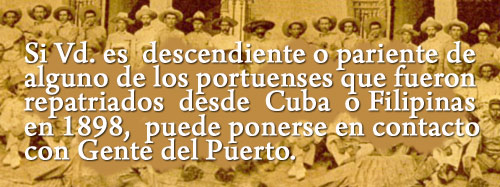

Muchos de los españoles que nacieron en el último tercio del siglo XIX conocieron y padecieron las miserias y secuelas de la guerra, obligados, a su pesar, por la prestación del servicio militar que debían realizar a la monarquía. El escenario, en esta ocasión, estaba en ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos bastiones del extenso imperio colonial español de siglos atrás. El contingente del ejército, nutrido cada año por los mozos de reemplazo, crecía y crecía a medida que el conflicto, al que algunos historiadores le dan el calificativo de guerra civil, se enconaba. Un año antes del desastre naval con el que se pondría punto final a la contienda, a la que se había sumado los EE.UU., el cupo de las diez zonas en que estaba dividida Andalucía (las 8 capitales de provincia actuales, más Ronda y Osuna) ascendía a 23.742 mozos. (En la imagen sorteo de mozos, en 1895).

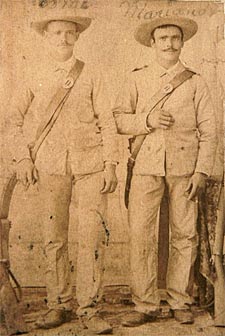

Muchos de los españoles que nacieron en el último tercio del siglo XIX conocieron y padecieron las miserias y secuelas de la guerra, obligados, a su pesar, por la prestación del servicio militar que debían realizar a la monarquía. El escenario, en esta ocasión, estaba en ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas, últimos bastiones del extenso imperio colonial español de siglos atrás. El contingente del ejército, nutrido cada año por los mozos de reemplazo, crecía y crecía a medida que el conflicto, al que algunos historiadores le dan el calificativo de guerra civil, se enconaba. Un año antes del desastre naval con el que se pondría punto final a la contienda, a la que se había sumado los EE.UU., el cupo de las diez zonas en que estaba dividida Andalucía (las 8 capitales de provincia actuales, más Ronda y Osuna) ascendía a 23.742 mozos. (En la imagen sorteo de mozos, en 1895). En nuestra provincia de Cádiz, los reclutados sumaban 2.585 hombres. Solamente estaba previsto incorporar a 1.626 de ellos, y de estos, irán destinados a Cuba 560, 203 a Filipinas, 50 a Puerto Rico y el resto a distintos puntos de la península. Se libraron, pues, casi mil mozos por exceso de cupo. El famoso sorteo determinaba el destino, en el más amplio sentido de la palabra, de cada uno de ellos. Después, a los que la suerte no les acompañó ni sus parientes pudieron redimirlo pagando la cuota establecida al efecto, serian despedidos en los andenes de las estaciones y en los muelles de los puertos de embarques con vítores de zarzuela. Otra cosa bien distinta serán las penurias y sufrimientos que padecerán en sus propias carnes aquellos que, forzados a servir, lo hicieron en las colonias de ultramar. (En la imagen de la izquierda, dos soldados con el traje de ralladillo, con los fusiles cercanos).

En nuestra provincia de Cádiz, los reclutados sumaban 2.585 hombres. Solamente estaba previsto incorporar a 1.626 de ellos, y de estos, irán destinados a Cuba 560, 203 a Filipinas, 50 a Puerto Rico y el resto a distintos puntos de la península. Se libraron, pues, casi mil mozos por exceso de cupo. El famoso sorteo determinaba el destino, en el más amplio sentido de la palabra, de cada uno de ellos. Después, a los que la suerte no les acompañó ni sus parientes pudieron redimirlo pagando la cuota establecida al efecto, serian despedidos en los andenes de las estaciones y en los muelles de los puertos de embarques con vítores de zarzuela. Otra cosa bien distinta serán las penurias y sufrimientos que padecerán en sus propias carnes aquellos que, forzados a servir, lo hicieron en las colonias de ultramar. (En la imagen de la izquierda, dos soldados con el traje de ralladillo, con los fusiles cercanos).

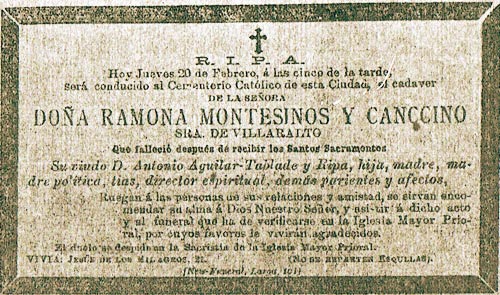

Era febrero de 1896, nacía un varón y moría una mujer en extrañas circunstancias en El Puerto de Santa María, atendida por un médico que no la vió pues tuvo en todo momento la cara tapada. El niño, de nombre Ramón, nace el 11 de febrero de 1896 en la calle Cruces, núm. 20. La madre, de nombre Ramona, muere a la edad de 31 años, con 10 días de diferencia, como se puede comprobar en la hemeroteca municipal: Ramona Montesinos y Canccino, del Señorío de Villaralto, enterrada sin lápida por su madre, Ramona Canccino y su viudo, Antonio Aguilar Tablada, conde de Ripa, con la que tuvo una hija legal, Rafaela Aguilar-Tablada Montesinos. Este luego reconocería a tres hijos que tuvo con su sirvienta, Juana Cobos. (En la imagen, Ramona Montesinos Canccino).

Era febrero de 1896, nacía un varón y moría una mujer en extrañas circunstancias en El Puerto de Santa María, atendida por un médico que no la vió pues tuvo en todo momento la cara tapada. El niño, de nombre Ramón, nace el 11 de febrero de 1896 en la calle Cruces, núm. 20. La madre, de nombre Ramona, muere a la edad de 31 años, con 10 días de diferencia, como se puede comprobar en la hemeroteca municipal: Ramona Montesinos y Canccino, del Señorío de Villaralto, enterrada sin lápida por su madre, Ramona Canccino y su viudo, Antonio Aguilar Tablada, conde de Ripa, con la que tuvo una hija legal, Rafaela Aguilar-Tablada Montesinos. Este luego reconocería a tres hijos que tuvo con su sirvienta, Juana Cobos. (En la imagen, Ramona Montesinos Canccino).

En la actualidad, María Fuencisla Herrera, hija de José Ramón y nieta de Ramón Herrera y supuesta bisnieta de Julio Romero de Torres y de Ramona Montesinos y Canccino, del Señorío de Villaralto, trabaja recopilando documentación e incluso piensa solicitar pruebas de ADN si, como sostiene, es descendiente del pintor cordobés. Fuencisla, funcionaria del estado, vive en Bellver de los Montes, un pueblecito de Zamora, que ha estado en El Puerto interesando diversos documentos, consultando archivos sobre el parto y fallecimiento de sus supuestos abuelo y bisabuela. Esta es su historia, la historia que María Fuencisla nos cuenta y que quiere compartir con Gentes y Habitantes de El Puerto.

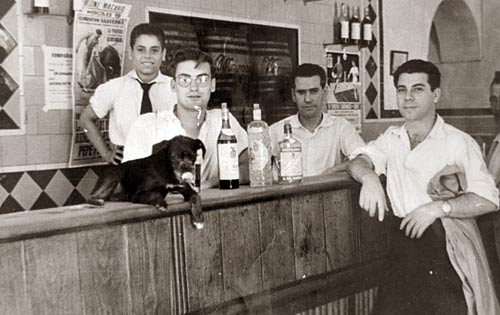

En la actualidad, María Fuencisla Herrera, hija de José Ramón y nieta de Ramón Herrera y supuesta bisnieta de Julio Romero de Torres y de Ramona Montesinos y Canccino, del Señorío de Villaralto, trabaja recopilando documentación e incluso piensa solicitar pruebas de ADN si, como sostiene, es descendiente del pintor cordobés. Fuencisla, funcionaria del estado, vive en Bellver de los Montes, un pueblecito de Zamora, que ha estado en El Puerto interesando diversos documentos, consultando archivos sobre el parto y fallecimiento de sus supuestos abuelo y bisabuela. Esta es su historia, la historia que María Fuencisla nos cuenta y que quiere compartir con Gentes y Habitantes de El Puerto. La vieja taberna Los Maera --en la Plaza de las Galeras esquina con Luna-- fue durante muchos años, a partir de la última década de los 30 del siglo pasado, uno de los establecimientos propios de una tradicional saga de taberneros y fabricantes de anisados y licores: ‘los Giles’, de origen cántabro. Hoy es, en la calle Luna, [con otro nombre y reformada, La Garnacha], la única tienda de vinos que ha conservado parte de su estructura original y cierto sabor a taberna antigua. Tal vez su origen se remonte, al menos, al siglo XVIII, de ser ésta la taberna que documentos de 1771 sitúan frente a la hoy inexistente Capilla de las Galeras. (En la imagen, la antigua taberna de Los Maera, en la Plaza de las Galeras, por su fachada de la calle Luna, que hoy alberga a La Garnacha. Vemos el azulejo de 'Amontillado Tío Benito', con el antiguo logotipo de Bodegas Caballero, que permanece en la fachada remozada y repintada de color almagra).

La vieja taberna Los Maera --en la Plaza de las Galeras esquina con Luna-- fue durante muchos años, a partir de la última década de los 30 del siglo pasado, uno de los establecimientos propios de una tradicional saga de taberneros y fabricantes de anisados y licores: ‘los Giles’, de origen cántabro. Hoy es, en la calle Luna, [con otro nombre y reformada, La Garnacha], la única tienda de vinos que ha conservado parte de su estructura original y cierto sabor a taberna antigua. Tal vez su origen se remonte, al menos, al siglo XVIII, de ser ésta la taberna que documentos de 1771 sitúan frente a la hoy inexistente Capilla de las Galeras. (En la imagen, la antigua taberna de Los Maera, en la Plaza de las Galeras, por su fachada de la calle Luna, que hoy alberga a La Garnacha. Vemos el azulejo de 'Amontillado Tío Benito', con el antiguo logotipo de Bodegas Caballero, que permanece en la fachada remozada y repintada de color almagra).

Continuamos con Ernesto, casado con María Teresa Otero Sanchez-Bustamante. Igual que el anterior, en la 3ª generación se perdió el apellido; Eduardo, corresponsal de banca, que casó con Ramona Docavo Alberti, de cuya unión tuvieron tres hijos varones, los cuales entroncaron con diversas y conocidas familias portuenses: los Gaztelu, Govantes, Jiménez o Cuvillo, entre otras. Finalmente, Agustín Merello Alberti, fue el más buscavida de sus hermanos, posiblemente obligado por su carga familiar. Sus actividades profesionales eran varias. Entre ellas, la más productiva y rentable, quizás, la de contratista de obras. Un ejemplo de esta actividad lo hemos encontrado en los Protocolos Notariales de El Puerto de 1879. Se trata de un documento de cesión de derechos, en realidad una subcontrata, de las obras nuevas de la carretera de Benaocaz a Utrera que se había adjudicado en casi medio millón de pesetas “de las de entonces” para realizar dicha obra en un periodo de 5 años, adjudicación que, mediante este documento notarial que citamos, traspasa a José de la Cuesta Gómez. (En la imagen, Anís La Sota de Bastos, de Merello Hermanos, 'marca registrada con el núm. 1 de la provinica de Cádiz).

Continuamos con Ernesto, casado con María Teresa Otero Sanchez-Bustamante. Igual que el anterior, en la 3ª generación se perdió el apellido; Eduardo, corresponsal de banca, que casó con Ramona Docavo Alberti, de cuya unión tuvieron tres hijos varones, los cuales entroncaron con diversas y conocidas familias portuenses: los Gaztelu, Govantes, Jiménez o Cuvillo, entre otras. Finalmente, Agustín Merello Alberti, fue el más buscavida de sus hermanos, posiblemente obligado por su carga familiar. Sus actividades profesionales eran varias. Entre ellas, la más productiva y rentable, quizás, la de contratista de obras. Un ejemplo de esta actividad lo hemos encontrado en los Protocolos Notariales de El Puerto de 1879. Se trata de un documento de cesión de derechos, en realidad una subcontrata, de las obras nuevas de la carretera de Benaocaz a Utrera que se había adjudicado en casi medio millón de pesetas “de las de entonces” para realizar dicha obra en un periodo de 5 años, adjudicación que, mediante este documento notarial que citamos, traspasa a José de la Cuesta Gómez. (En la imagen, Anís La Sota de Bastos, de Merello Hermanos, 'marca registrada con el núm. 1 de la provinica de Cádiz). Todos los hermanos, sus esposas e hijos vivían en la misma casa, formando una comunidad familiar alrededor de los padres, compartiendo cocina, comedor, salón y otras dependencias de la finca, situada en la calle Fernán Caballero. En el documento notarial de partición de bienes de Ernesto Merello Alberti, fallecido en 1890, se indica: “… no se determinan los muebles porque el finado, junto con sus cuatro hermanos restantes, esposa e hijos, todos vivían en una sola casa reunidos, constituyendo una sola familia.” (Etiqueta de 'Jerez Selecto, especial para enfermos', de Merello Hermanos. Proveedores de SS MM los Reyes de España, Suecia y Noruega, según reza en la etiqueta).

Todos los hermanos, sus esposas e hijos vivían en la misma casa, formando una comunidad familiar alrededor de los padres, compartiendo cocina, comedor, salón y otras dependencias de la finca, situada en la calle Fernán Caballero. En el documento notarial de partición de bienes de Ernesto Merello Alberti, fallecido en 1890, se indica: “… no se determinan los muebles porque el finado, junto con sus cuatro hermanos restantes, esposa e hijos, todos vivían en una sola casa reunidos, constituyendo una sola familia.” (Etiqueta de 'Jerez Selecto, especial para enfermos', de Merello Hermanos. Proveedores de SS MM los Reyes de España, Suecia y Noruega, según reza en la etiqueta). A continuación de la especie de comuna familiar, donde se encuentra actualmente un convento de religiosas, haciendo esquina con la calle Jesús Nazareno existía una finca propiedad de doña María Catalina Alberti que heredaron los hermanos Merello, nombre comercial que utilizaban para comercializar sus productos, cuyas bodegas se encontraban en esa misma calle, a continuación de la casa antes citada, aunque con entrada por la calle paralela de Los Moros. El negocio de extracción de vinos, sin ser de los más importantes en su época, más o menos podemos ubicarlo entre los treinta principales criadores y exportadores de la localidad, contando con viñedos propios en el término de Jerez en los pagos denominados “Santo Domingo”, “Tablajete” y “Balcargado”, utilizando en anuncios publicitarios y en las etiquetas de sus productos la leyenda: “Proveedores de S.M. el Rey de Suecia.” (Etiqueta de Amontillado N.P.U. de Vicente Alberti, padre de Rafael Alberti. Debajo, firma del padre del poeta, Vicente Alberti Sánchez-Bustamante)

A continuación de la especie de comuna familiar, donde se encuentra actualmente un convento de religiosas, haciendo esquina con la calle Jesús Nazareno existía una finca propiedad de doña María Catalina Alberti que heredaron los hermanos Merello, nombre comercial que utilizaban para comercializar sus productos, cuyas bodegas se encontraban en esa misma calle, a continuación de la casa antes citada, aunque con entrada por la calle paralela de Los Moros. El negocio de extracción de vinos, sin ser de los más importantes en su época, más o menos podemos ubicarlo entre los treinta principales criadores y exportadores de la localidad, contando con viñedos propios en el término de Jerez en los pagos denominados “Santo Domingo”, “Tablajete” y “Balcargado”, utilizando en anuncios publicitarios y en las etiquetas de sus productos la leyenda: “Proveedores de S.M. el Rey de Suecia.” (Etiqueta de Amontillado N.P.U. de Vicente Alberti, padre de Rafael Alberti. Debajo, firma del padre del poeta, Vicente Alberti Sánchez-Bustamante)

Agustín Merello Alberti, falleció el 12 de abril de 1893, contando 51 años de edad. Su numerosa prole, de 10 u 11 hijos, serían los progenitores de la práctica totalidad de los portuenses contemporáneos de este apellido –Merello Alvarez, Merello López de Meneses, Merello Cuvillo, Merello Govantes, Merello Pastor, Merello Díez, Merello Reynolds, Terry Merello y Castro Merello- y también herederos del 1/5 de participación en los negocios familiares mencionados que correspondía al padre. Por otra parte, la de su otro hermano Julio, Merello Alberti (en la imagen de la izquierda) existió una desvinculación física, al estudiar ingeniería y cambiar su residencia por motivos profesionales, contribuyendo todos estos motivos apuntados a que, en los primeros años del siglo XX ya no existiese el pequeño imperio comercial forjado por Vicente Merello medio siglo antes.

Agustín Merello Alberti, falleció el 12 de abril de 1893, contando 51 años de edad. Su numerosa prole, de 10 u 11 hijos, serían los progenitores de la práctica totalidad de los portuenses contemporáneos de este apellido –Merello Alvarez, Merello López de Meneses, Merello Cuvillo, Merello Govantes, Merello Pastor, Merello Díez, Merello Reynolds, Terry Merello y Castro Merello- y también herederos del 1/5 de participación en los negocios familiares mencionados que correspondía al padre. Por otra parte, la de su otro hermano Julio, Merello Alberti (en la imagen de la izquierda) existió una desvinculación física, al estudiar ingeniería y cambiar su residencia por motivos profesionales, contribuyendo todos estos motivos apuntados a que, en los primeros años del siglo XX ya no existiese el pequeño imperio comercial forjado por Vicente Merello medio siglo antes. Citamos a los

Citamos a los  03.-CARMEN MERELLO GOMEZ (MONJA)

03.-CARMEN MERELLO GOMEZ (MONJA)

08.-ELISA MERELLO GOMEZ (MONJA)

08.-ELISA MERELLO GOMEZ (MONJA)

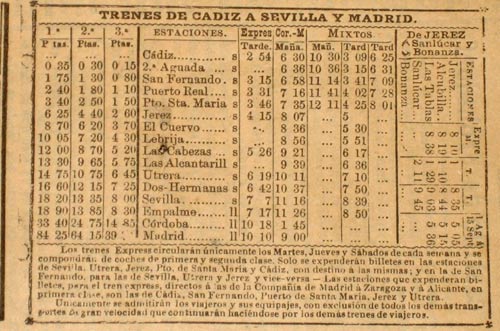

El 1 de agosto de 1886 presentó el proyecto de su trazado, de una longitud de 8.280 metros, a las autoridades municipales jerezanas, estando previsto su enlace en la Alcubilla con el tren urbano existente, al que nos referimos anteriormente. (A la izquierda Manuel J. Bertemati).

El 1 de agosto de 1886 presentó el proyecto de su trazado, de una longitud de 8.280 metros, a las autoridades municipales jerezanas, estando previsto su enlace en la Alcubilla con el tren urbano existente, al que nos referimos anteriormente. (A la izquierda Manuel J. Bertemati).

No sé si en esta época se siguen poniendo tantos motes como antaño pero en mi infancia era muy natural, podías tratar toda la vida a alguna persona sin llegar a conocer su nombre. (A la izquierda, Chaparro).

No sé si en esta época se siguen poniendo tantos motes como antaño pero en mi infancia era muy natural, podías tratar toda la vida a alguna persona sin llegar a conocer su nombre. (A la izquierda, Chaparro). También algunos conocidos como: el Troca, la Chacha, el Blanco, el Negro, la Esmallá, el Choco, el Caramá no ‘el calamar, la Fuqui, la Yeye, el Luri, el Chatuti, el Mosca, el Pegote, el Rubi, la Bú, la Mama Chica, el Chico, la Fea, el Feito, el Juaneta, la Achi, la Achu, el Cheri, el Revorve no ‘el revolver’, la Meona, Panete, el May o el Maito, el Cabeza, el Chiqui, el Guardia, el Bizco, el Furias, el Cocacola, el Panarria, el Chino, el Cubano, el Cafú. Tagarnina, Chaparro… (A la izquierda, Romualdo o 'Remujardo').

También algunos conocidos como: el Troca, la Chacha, el Blanco, el Negro, la Esmallá, el Choco, el Caramá no ‘el calamar, la Fuqui, la Yeye, el Luri, el Chatuti, el Mosca, el Pegote, el Rubi, la Bú, la Mama Chica, el Chico, la Fea, el Feito, el Juaneta, la Achi, la Achu, el Cheri, el Revorve no ‘el revolver’, la Meona, Panete, el May o el Maito, el Cabeza, el Chiqui, el Guardia, el Bizco, el Furias, el Cocacola, el Panarria, el Chino, el Cubano, el Cafú. Tagarnina, Chaparro… (A la izquierda, Romualdo o 'Remujardo'). El Pesca (no el concejal de Urbanismo de IP), el Mosco, el Carlanga, el Pachi, el Vichi, el Lengue, el Chano, el Cristo (el Melena), el Pele (MGB), la Gandinga, la Pelo, (RCG), el Sevillita, el Boli, el Litri (panadero), el Gallego (Leopoldo ), el Cuqui (la Giralda ), el Severo, la Rubia, la Nena (Penita ), Luis el de los huevos, Joselito el Verde, el Jerezano (Paco), el Caito (fallecido de forma trágica), Enrique el de los muertos, etc... (A la izquierda, Mamarrosca).

El Pesca (no el concejal de Urbanismo de IP), el Mosco, el Carlanga, el Pachi, el Vichi, el Lengue, el Chano, el Cristo (el Melena), el Pele (MGB), la Gandinga, la Pelo, (RCG), el Sevillita, el Boli, el Litri (panadero), el Gallego (Leopoldo ), el Cuqui (la Giralda ), el Severo, la Rubia, la Nena (Penita ), Luis el de los huevos, Joselito el Verde, el Jerezano (Paco), el Caito (fallecido de forma trágica), Enrique el de los muertos, etc... (A la izquierda, Mamarrosca).